ニューロリハビリテーションフォーラムを開催しました.

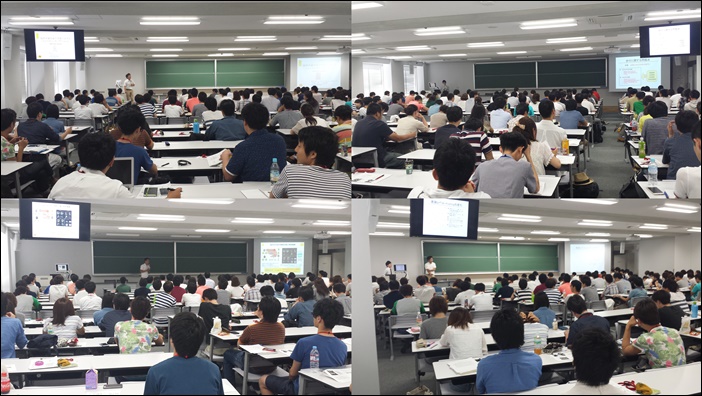

平成27年度の畿央大学ニューロリハビリテーションフォーラムを,7月25日(土)に開催致しました.

このフォーラムは,ニューロリハビリテーションセミナーでの情報や知識などの神経科学的知見に基づき,どのように実際の症例の症状を捉え,クリニカルリーズニングしていくか,参加者と共に議論しながら模索していく場として,昨年度から開始いたしました.

今回は畿央大学ニューロリハビリテーション研究センターの高次脳機能学部門,身体運動制御学部門にそれぞれ関連する内容から構成されました.

高次脳機能学部門からは,失行症の症例呈示を信迫が行いました.オープニングとして松尾教授から失行についての説明および失行発現に関わる神経ネットワークの説明,リハビリテーションの問題点として臨床試験が少なく,エビデンスが不足していることが指摘されました.クロージングでは,森岡教授より失行の病態を細分化して評価すること,またインパクトに関する調査の必要性が示されました.症例呈示に関しては,フロアから症例に関する質問,評価に関するアドバイスを頂くことができました.また発表後にも,症例について,失行に関する神経科学的知見やリハビリテーションについて,多くの方とディスカッションさせて頂き,大変有意義な時間となりました.

身体運動制御学部門からは,渕上先生より脳卒中後歩行障害の症例呈示が行われました.オープニングでは岡田助教より歩行障害に関する神経基盤,歩行障害からの回復に関する神経機構,そして有効性が報告されているリハビリテーションについて紹介がありました.

渕上先生による症例呈示では,病期により優先順位が刻々と変化していく中で,その問題を的確に捉えていく手続き,そしてその回復に関するニューロリハビリテーション技術の適用と検証が示されました.時間の関係で,プレゼン中のディスカッションは制限されてしまいましたが,終了後にも多くの方が残ってディスカッションされており,有意義な症例呈示となりました.またクロージングでは,冷水准教授より歩行障害とその回復に関する神経科学的知見を臨床において応用していく困難さが示されると同時に歩行障害例に対して神経科学的知見を適用し,科学的根拠に基づき,思慮深く治療を選択していくことの重要性が示されました.

得てして曖昧になりがちな臨床作業を出来るだけクリアにし,最適な介入手段を選択していくことはリハビリテーション全体にとって,そして患者さんの利益を考えても,とても重要なことだと思います.しかしながら,臨床では,熟考できる時間は限られていますし,1人では荷の重い作業になります.そのため,本フォーラムのように,実際の臨床例を基に,様々なフィールドを持つ臨床家が集まり,問題をシェアし,共にディスカッションする機会は非常に重要と思います.形態は変更いたしますが,畿央大学ニューロリハビリテーション研究センターでは,このような場を提供し続けて行きたいと思います.

最後に参加して頂いた皆様と症例呈示にご協力して下さった患者様に深謝いたします.

ありがとうございました.

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

特任助教 信迫悟志