ソーシャルスキルが痛み感受性および心理社会的要因へ与える影響について :共分散構造モデリング

PRESS RELEASE 2017.9.13

社会の中で“上手くやっていく”能力は「ソーシャルスキル」と呼ばれており,このスキルは自身の心理状態を良好に保つためにも必要だと考えられています.畿央大学大学院健康科学研究科修了生の田中陽一らは,「ソーシャルスキルと痛みとの間には密接な関係が存在するのではないか?」という仮説を立てて,共分散構造モデリングによって検証しました.この研究成果は,Journal of Pain Research誌(Uncovering the influence of social skills and psychosociological factors on pain sensitivity using structural equation modeling)に掲載されています.

研究概要

痛みには多面性があり,同一環境・刺激でも痛みの感じ方は個人によって異なります.痛みに対する複合的な治療概念として生物心理社会モデルが提唱されており,生物学的な要因に加えて,心理的側面,社会的側面を統合した臨床対応が求められています.今回の研究では,社会的要因の1つであるソーシャルスキルに焦点を当てています.先行研究では,ソーシャルスキルが低い者はネガティブな心理状態に陥りやすく,ソーシャルスキルに優れている者は社会的支援(ソーシャルサポート)を受けやすくなるとともに生活の質が高くなり,抑うつに陥りにくいとされています.このように,ソーシャルスキルは個人の心理社会的要因の形成・構築に重要な影響を与えていることが明らかとなっていますが,痛みの感じ方との関係を検討した研究は報告されていませんでした.

そこで研究グループは,ソーシャルスキルが痛み感受性および心理社会的要因へ与える影響について共分散構造分析(structural equation modeling:以下SEM)を用いて検討しました.SEMの結果,ソーシャルスキルの下位項目である「関係開始」スキル(集団のなかでうまくやっていく第一歩として重要なソーシャルスキル)と痛みの感受性との間に正の関係性があることが認められました.

本研究のポイント

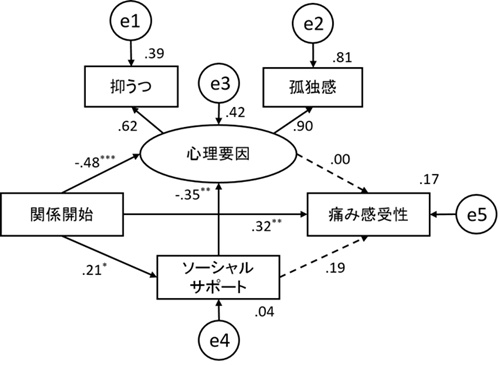

SEMでは「関係開始」スキルが心理要因やソーシャルサポートと有意な関係性を有しているだけでなく,痛み感受性とも有意な関係性にあることが認められた.

研究内容

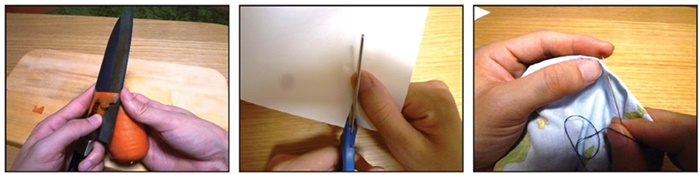

社会的要因として,ソーシャルスキル,ソーシャルサポート,心理要因として抑うつ,孤独感をそれぞれ質問紙にて評価しました.痛みの感受性は,痛みを惹起する画像を使用し内的な痛み体験を通して評価しました(図1).

図1:使用した痛み画像

ソーシャルスキルと痛みの感受性の相関分析では,ソーシャルスキルの合計値と下位項目の「関係開始」スキルが痛み感受性と正の相関関係を有していました.SEMでは,ソーシャルスキル下位項目である「関係開始」を扱ったモデルで「関係開始」スキルが心理要因と負の関係性,ソーシャルサポートと正の関係性を有し,痛み感受性と正の関係性にあることが認められました(図2).これらのことから,ソーシャルスキルの1つである「関係開始」スキルが「痛みの感受性」と密接な関係を持つことだけでなく,痛みの慢性化を助長させるような「抑うつ」「孤独感」とも関係していることが明らかになりました.

図2:共分散構造分析の結果

*p < 0.05. **p < 0.01. ***p < 0.001.

本研究の意義および今後の展開

研究成果は,痛みの臨床対応においても,良好な心理状態や社会関係性の構築に必要な個人のソーシャルスキルを意識・評価して介入することの重要性を示唆すると考えられます.今後は,身体的な痛み刺激を用いた検討や,臨床場面でのデータを蓄積していく必要があります.

論文情報

Yoichi Tanaka, Yuki Nishi, Yuki Nishi, Michihiro Osumi, Shu Morioka.

Journal of Pain Research. 2017. 10 2223–2231.

問い合わせ先

畿央大学大学院健康科学研究科 修了生

田中 陽一(タナカ ヨウイチ)

E-mail: kempt_24am@yahoo.co.jp

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

センター長 森岡 周(モリオカ シュウ)

Tel: 0745-54-1601

Fax: 0745-54-1600

E-mail: s.morioka@kio.ac.jp