脳卒中後失行症では感覚-運動統合のための脳の時間窓に歪みを呈している

PRESS RELEASE 2018.8.27

失行は,麻痺などの運動障害,感覚障害,その他の認知障害(失語や失認)がないにも関わらず習熟していたはずの行為が遂行できなくなる高次脳機能障害です.典型的には,左脳に生じた脳卒中後に発生することが多く,他者の運動を真似ることができなくなる模倣障害,よく知っているはずのジェスチャー(バイバイ,おいでおいで,ピースサイン,OKサインなど)を表現できなくなるジェスチャー障害,使い慣れた道具(ハサミ,櫛,金槌,箸など)を操作できなくなる道具使用障害などが生じます.失行はその病態メカニズムがまだ十分に明らかになっていません.

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センターの森岡周教授と信迫悟志助教らは,共同研究病院(村田病院,摂南総合病院,共に大阪府),および明治大学理工学部の嶋田総太郎教授らと共同して,失行を有する脳卒中患者では,運動情報と感覚情報を時間的に統合することに困難を有しており,その困難の程度と失行の重症度との間には相関関係があり,さらに失行と感覚-運動統合障害は共に左脳の前頭-頭頂ネットワーク上の病巣で発生することを明らかにしました.この知見は,失行の病態解明に貢献し,失行に対する新たなニューロリハビリテーション技術開発に向けた基礎的知見になるものと期待されます.

この研究成果は,Frontiers in Neurology誌 (Distortion of Visuo-Motor Temporal Integration in Apraxia: Evidence From Delayed Visual Feedback Detection Tasks and Voxel-Based Lesion-Symptom Mapping)に掲載されています.

研究概要

失行(Limb-Apraxia)は,麻痺がないにも関わらず,使い慣れたはずの道具を操作したり,普段使用しているコミュニケーション・ジェスチャーを表出したり,他者の動作を模倣することが困難になるという,失語・失認と並ぶ代表的な高次脳機能障害の一つです.

失行の神経学的メカニズムとしては,“道具やジェスチャーを生後から繰り返し使用することで脳内に貯蔵された手続き記憶が障害されたために生じる”とする貯蔵された運動表象障害仮説(Buxbaum, 2017)や“使用したことのない道具であっても創造的に推論することによって使用方法を創発する能力が障害されたために生じる”とする技術的推論能力障害仮説(Osiurak and Badets, 2017)などが有力視されていますが,決定的な解明はなされていません.

しかしながら,運動表象障害仮説であっても技術的推論障害仮説であっても,感覚情報を統合し,意図的な行為を計画する(意図的運動結果の予測情報を形成する)ことに困難があることに共通点があります.実際,失行を有する患者では,運動イメージやインテンショナルバインディングに問題があることが明らかになっていました.また失行には運動結果の予測情報と実際の感覚フィードバックが時空間的に統合することによって生起する運動主体感(運動した際に,“この運動は自らが引き起こした運動である”という主観的意識)が障害されている可能性が示唆されていますが,それを実証した研究は存在しません.

そこで森岡周教授らの研究グループは,様々な感覚情報間(運動情報を含む)の統合を定量的・客観的に測定することで,こうした失行の病態を明確に浮き彫りにできないかと考え,失行を有する左半球脳卒中患者と失行を有さない左半球脳卒中患者との間で,感覚-感覚(視覚-触覚,視覚-固有受容覚)統合機能,感覚-運動(視覚-運動)統合機能が異なるか否かについて調べました.さらに病巣減算分析およびVoxel-based lesion symptom mapping(VLSM)を実施することで,失行と感覚-感覚/感覚-運動統合障害に共通する病巣を解析しました.その結果,失行を有する患者では,感覚-感覚(視覚-触覚,視覚-固有受容覚)統合機能は保たれているものの,感覚-運動(視覚-運動)統合機能に顕著な低下があることが示されました.感覚-運動統合に困難があるものの,感覚-感覚統合は保たれているという本研究結果は,失行には行為の結果を予測することに困難があることを強く示唆しました.また失行の重症度と感覚-運動統合障害の程度には相関関係があることも示されました.そして,失行と感覚-運動統合障害は,共通して左下前頭回と左下頭頂小葉を結ぶ左腹側-背側運動ネットワーク上の病巣に起因することが明らかになりました.

本研究のポイント

■ 失行を有する左半球脳卒中患者には,運動結果の予測情報と感覚フィードバックを統合する機能に低下がある.

■ 失行の重症度と感覚-運動統合障害には相関関係がある.

■ 左下前頭回と左下頭頂小葉を主領域とした左腹側-背側運動ネットワークの損傷は,運動結果の予測を障害し,失行と感覚-運動統合障害の発生を導く.

研究内容

本研究には,失行を有する左半球脳卒中患者(失行群)7名,失行と診断されるレベルではないが失行評価においてエラーが認められた左半球脳卒中患者(偽失行群)6名,失行を有さない左半球脳卒中患者(非失行群)9名が参加しました.

感覚-感覚/感覚-運動統合機能の測定には,共同研究者の嶋田総太郎教授(明治大学理工学部)が開発した視覚フィードバック遅延検出課題が使用され,この課題で抽出される遅延検出閾値と遅延検出確率曲線の勾配が統合機能を反映する指標となりました.遅延検出閾値の延長と勾配の低下は,統合機能が低いことを表します.

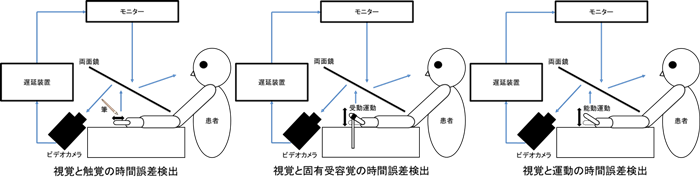

図1. 本研究で使用した3種類の視覚フィードバック遅延検出課題

患者は,触覚刺激・受動運動(固有受容覚刺激)・能動運動に対して,その映像(視覚フィードバック)が同期しているか非同期しているかを回答した.

左図は,触覚刺激に対する視覚フィードバックの遅延を検出する課題.

中央図は,受動運動(他者に動かされる)に対する視覚フィードバックの遅延を検出する課題.

右図は,能動運動(自分で動かす)に対する視覚フィードバックの遅延を検出する課題.

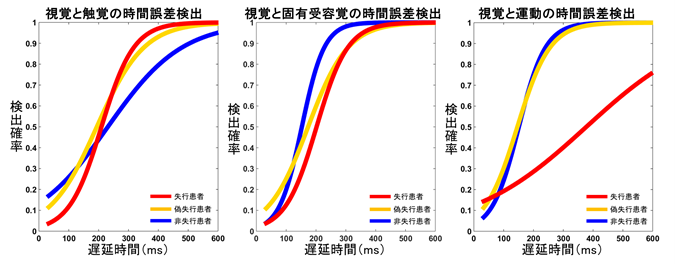

図2. 3種類の視覚フィードバック遅延検出課題の結果

検出確率曲線(赤・黄・青線)が,左方に変位し,勾配(傾き)が強いほど,統合機能が高いことを表す.

左図は,3群(赤線:失行群,黄線:偽失行群,青線:非失行群)の視覚-触覚統合課題の成績.中央図は,3群の視覚-固有受容覚統合課題の成績,右図は3群の視覚-運動統合課題の成績.

感覚-感覚(視覚-触覚,視覚-固有受容覚)統合では,3群に差が認められなかったが,視覚-運動統合において,失行群(赤線)は,偽・非失行群(黄線,青線)と比較して,著明な低下(遅延検出閾値の延長,勾配の低下)を示した.

結果,感覚-運動統合課題においてのみ,失行群は,偽・非失行群と比較して,遅延検出閾値が延長し,勾配は低下しました(図2).このことは,失行群が,視覚-運動統合機能の歪みを有することを意味し,感覚-感覚統合には違いがなかったことから,失行では自己運動の結果を予測することが障害されている可能性が強く示唆されました.また失行の重症度と視覚-運動統合障害の程度は相関関係にありました(図3).

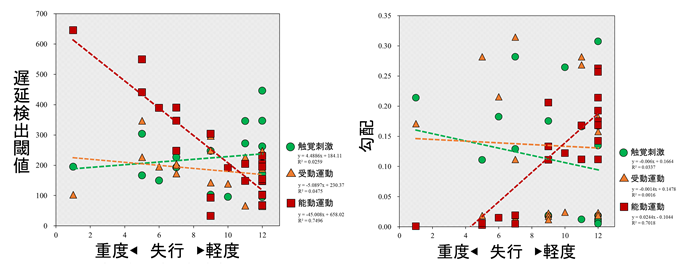

図3. 失行の重症度と視覚フィードバック遅延検出課題の成績との関係

視覚フィードバック遅延検出課題で得られる遅延検出閾値が延長するほど,そして検出確率曲線の勾配が低下するほど,統合機能が低いことを表す.

左図は,失行の重症度と3課題の遅延検出閾値との相関関係

を表す.視覚-運動統合課題における遅延検出閾値(赤□)が延長するほど,失行の重症度が重度となる相関関係を認めた.

右図は,失行の重症度と3課題の検出確率曲線の勾配との相関関係を表す.視覚-運動統合課題における検出確率曲線の勾配(赤□)が低下するほど,失行の重症度が重度となる相関関係を認めた.

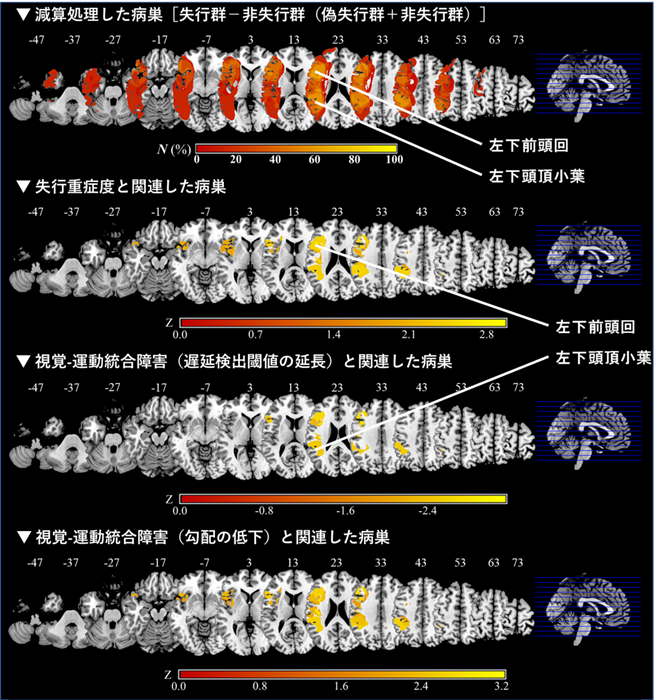

本研究では,さらに病巣減算分析とVLSMを実施することで,失行と感覚-感覚/感覚-運動統合障害に関連する病巣解析を行いました.その結果,失行の発症と感覚-運動統合障害の発生が,左腹側-背側運動ネットワーク上の左下前頭回と左下頭頂小葉の損傷に起因することが示されました(図4).本研究は,左下前頭回と左下頭頂小葉を主領域とした左腹側-背側運動ネットワークの損傷が,運動結果の予測を妨げ,失行と感覚-運動統合障害を導くことを明らかにしました(図5).

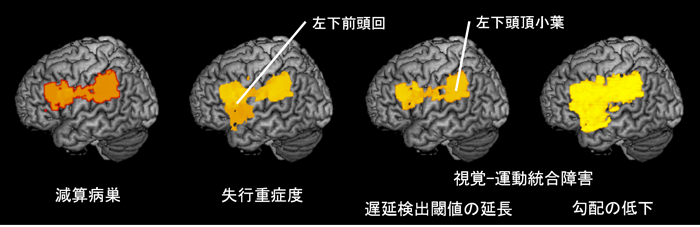

図4. 病巣減算分析とVoxel-based lesion symptom mapping(VLSM)の結果

病巣減算分析とVLSMの結果は,失行と視覚-運動統合障害が共通して,左下前頭回と左下頭頂小葉を中心とした左腹側の前頭-頭頂ネットワーク上の病巣によって生じることを示した.

図5. 要約図

左腹側の前頭-頭頂ネットワークの損傷は,運動結果の予測を妨げ,失行と視覚-運動統合障害を引き起こす.

本研究の臨床的意義および今後の展開

本研究は,視覚フィードバック遅延検出課題を使用することにより,定量的かつ客観的に,失行の感覚-感覚/感覚-運動統合機能を調べました.そのことにより,失行は感覚-感覚統合機能には問題がないものの,感覚-運動統合機能に問題を生じていることを明確に示しました.そして左大脳半球の腹側の前頭-頭頂ネットワークの損傷が,失行と感覚-運動統合障害の共通した病巣であることを明らかにしました.本研究結果は,失行の病態解明に貢献するだけでなく,運動結果の予測の形成を促し,感覚-運動統合を促進する介入が,失行の改善に寄与する可能性を強く示唆しました.

しかしながら,失行は様々な形態(模倣障害,ジェスチャー障害,道具使用障害,系列動作障害など)と多様な誤反応(錯行為,保続,拙劣,誤使用,省略など)を有する複雑な症候です.今後,今回明らかにした感覚-運動統合障害と関連する失行の形態・誤反応とは何かについての横断的研究,失行と感覚-運動統合障害の回復に関する縦断的研究,そして運動結果の予測の形成を促し,感覚-運動統合を促進し,失行からの改善に導くニューロリハビリテーション開発研究を力強く推進していく必要があります.

なお本研究は,新学術領域研究『脳内身体表現の変容機構の理解と制御』のサポートを受けて実施されました.

論文情報

問い合わせ先

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

助教 信迫 悟志(ノブサコ サトシ)

Tel: 0745-54-1601 Fax: 0745-54-1600

E-mail: s.nobusako@kio.ac.jp

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

教授/センター長 森岡 周(モリオカ シュウ)

Tel: 0745-54-1601 Fax: 0745-54-1600

E-mail: s.morioka@kio.ac.jp