脳卒中後の運動主体感は運動障害によって影響されるか?

PRESS RELEASE 2020.5.21

動作の中で得られる感覚を自己帰属したとき,「自分がその運動を制御している」という運動主体感を経験します.しかし,運動障害を有する脳卒中患者は,感覚を誤って自他帰属する可能性があることが報告されています.畿央大学大学院博士後期課程・日本学術振興会特別研究員の宮脇 裕 氏と森岡 周 教授は,仁寿会石川病院リハビリテーション部の大谷 武史 室長と共同し,2名の脳卒中患者を対象に,運動主体感と脳卒中後運動障害の関係性について縦断的に検証しました.この研究成果は,Brain Sciences誌(Dynamic Relationship between Sense of Agency and Post-Stroke Sensorimotor Deficits: A Longitudinal Case Study)に掲載されています.

研究概要

自己由来感覚と外界由来感覚を区別することは「自他帰属」と呼ばれており,これが上手くいかなくなると,「自分が運動を制御している」という意識経験である運動主体感の変容を招いたり,不必要な感覚に基づいて運動を遂行してしまったりすることが明らかにされています.この自他帰属について,運動障害を有する脳卒中患者は,感覚を誤って帰属(誤帰属)することがあるということが報告されています.その一方で,脳損傷そのものが誤帰属を招くのか,あるいは感覚運動障害などに伴う二次的な影響により誤帰属が生じるのかは明らかになっていません.

宮脇裕氏(畿央大学大学院博士後期課程,日本学術振興会特別研究員,慶應義塾大学医学部リハビリテーション医学教室)と森岡周教授は,大谷武史室長(仁寿会石川病院リハビリテーション部)と共同し,2名の脳卒中患者を対象に,運動主体感と脳卒中後運動障害の関係性について縦断的に検証しました.その結果,運動障害がごく軽度で日常で麻痺肢を使用できている脳卒中患者では誤帰属を認めなかった一方,運動障害を有し日常で麻痺肢を使用できていない脳卒中患者では,発症後4週目で他者運動を自分の運動と判断してしまう誤帰属を認めました.また興味深いことに,この誤帰属は,運動障害が回復し日常生活で麻痺肢をほぼ正常に使用し出した時点で改善しました.

本研究のポイント

■ 運動障害があり日常生活で麻痺肢を使用できていない患者は,発症後4週目で誤帰属をきたした.

■ この誤帰属は,運動障害が回復し麻痺肢を使用できている時点で改善した.

研究内容

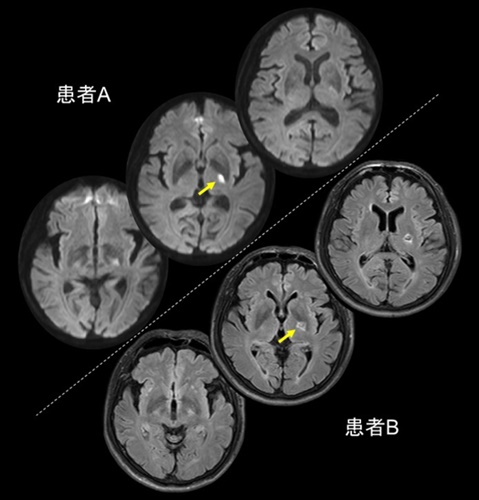

本研究では,運動障害と運動主体感の関連性を検証するために,高次脳機能障害を招きうる皮質損傷を有さない患者を対象としました(図1).運動障害があり日常生活で麻痺肢をほとんど使用できていない患者Aと,運動障害がごく軽度で日常生活で麻痺肢をほぼ正常に使用できている患者Bが実験に参加しました.麻痺肢の使用頻度および機能については,日常生活でどの程度正常に麻痺肢を使用できているかを測るMotor activity log(MAL)や,上肢の脳卒中後運動障害の包括的評価法であるFugl-Meyer Assessment of upper extremity(FMA-UE)などにより評価しました.

図1:患者A・Bの脳損傷部位

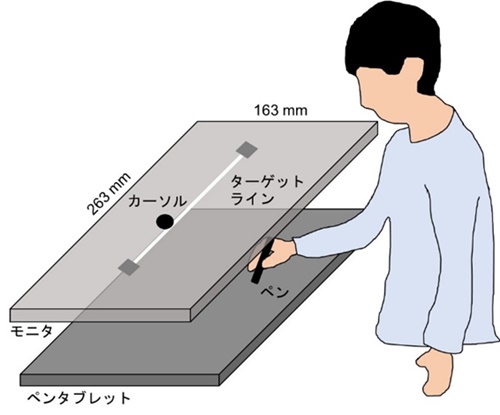

上肢運動課題では,参加者は,モニタ上に水平に表示されたターゲットラインをなぞるようにペンタブレット上で水平運動を遂行しました(図2).この際,視覚フィードバックとしてカーソルが表示されました.カーソルの動きに,自分のリアルタイムの運動が反映されている場合(SELF条件)と,事前に記録した他者運動が反映されている場合(OTHER条件)がありました.参加者は,自分の実際のペン運動とカーソル運動の時空間的な一致性に基づいて,カーソルが自己運動と他者運動のどちらを反映しているか判断することを求められました.

2名の参加者は,脳卒中発症後2,4,8週目の3地点で上肢運動課題を実施しました.それらの結果と身体機能の変化について,患者A・B間で比較・検証しました.

図2:実験装置

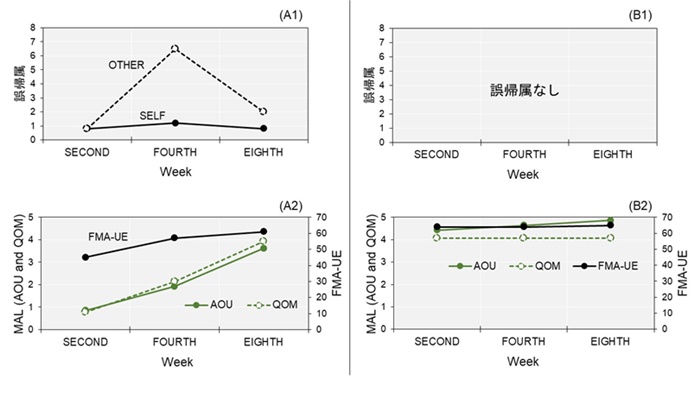

結果として,患者Aでは,4週目でOTHER条件における有意な誤帰属(他者運動のカーソルを自分の運動と判断)を認めた一方,患者Bでは全ての地点で誤帰属を認めませんでした(図2).興味深いことに,患者Aの誤帰属は,MALの値が向上(日常生活で麻痺肢をほとんど正常に使用)した8週目で大幅な改善を認めました(図3).

図3:患者A・Bの誤帰属と上肢運動機能/麻痺肢使用頻度

A1とA2は患者Aの結果を示し,B1とB2は患者Bの結果を示します.

本研究の意義および今後の展開

本研究は,皮質下損傷を有する脳卒中患者の運動主体感が,脳損傷そのものよりも麻痺肢の機能障害や使用頻度に関連しており,それらの変化に応じてダイナミックに変化する可能性を示します.今後は,この誤帰属の原因および機能回復に及ぼす影響を解明するために,実験手続を修正した上で,多くの参加者を対象に縦断研究を実施する予定です.

論文情報

問い合わせ先

博士後期課程 宮脇 裕(ミヤワキ ユウ)

E-mail: yu.miyawaki.reha1@gmail.com

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

センター長 森岡 周(モリオカ シュウ)

Tel: 0745-54-1601

Fax: 0745-54-1600

E-mail: s.morioka@kio.ac.jp