他者との目的共有が行為主体感と運動精度を変調する

PRESS RELEASE 2020.2.12

他者との協力動作において,自己と他者の行動が適切に調整されることで作業が円滑に行われます.しかしながら,どのようなメカニズムで他者と相互作用するのかは明らかではありませんでした.近年の理論研究において,"目的共有"が協力動作に重要であることが提案されていますが,その実際は明らかではありませんでした.この可能性を畿央大学大学院博士後期課程 林田一輝 氏と森岡 周 教授 は 行為主体感の観点から実験的に検証しました.この研究成果は,PLOS ONE誌(Goal sharing with others modulates the sense of agency and motor accuracy in social contexts)に掲載されています.

研究概要

人間社会を円滑にするためには,他者との協力動作は不可欠です.しかしながら,どのようなメカニズムで他者と相互作用し運動の精度を向上させているのかは不明でした.近年の予測的共同行為モデルという理論研究において,”目的共有”が自己の生成行為と他者の行為観察に基づく予測プロセスに影響し,協力動作を円滑にする可能性が提案されていますが,その実際は明らかではありませんでした.本研究では,この可能性を行為主体感の観点から検証しました.行為主体感とは,ある行為やそれに伴う結果を自己に帰属する感覚のことであり,協力動作を含む日常生活の基礎を構成する可能性があるとされています.行為主体感の惹起には,予測プロセスが強く影響することが明らかであり,目的共有が行為主体感を変調する可能性があります.本研究は,目的共有が行為主体感に影響を与え,運動精度を向上させるのかを検証することを目的としました.参加者は2人1組のペアとなった協力群(目標共有)13ペアと独立群(非目標共有)13ペアにランダムに分けられました.実験参加者は,PC画面上を反復して水平移動する円形オブジェクトがターゲットの中心に到達したときにキーを押して,円形オブジェクトを停止することが求められました.そのキー押しから数100ミリ秒後に音が鳴り,参加者はその時間間隔を推定することが求められました.この時間間隔が短く推定される程,行為主体感が増幅していることを示します(binding効果).参加者は,自己生成行為時と他者行為観察時それぞれの時間間隔を推定しました.協力群はペアで一緒に運動課題の精度を向上するように指示されましたが,独立群はペアがそれぞれ個別に課題を実行しました.本結果は,目的共有が目的非共有と比較して,運動の精度を改善させ,行為主体感を増幅させたことを示しました.

本研究のポイント

■ 目的共有が目的非共有と比較して,運動の精度を改善させ,行為主体感を増幅させる.

研究内容

参加者は2人1組の同性ペアとなり,目的共有する協力群13ペアと目的共有しない独立群13ペアにランダムに分けられました.

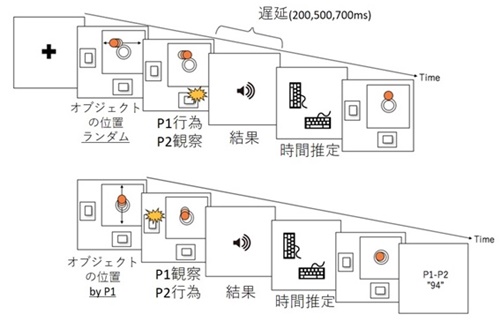

PCディスプレイ上にblack crossが1秒間提示された後,水平方向に3,294 px/s (画面を1秒間に1.5往復)の速さで反復運動する円形オブジェクトをできるだけ画面中央のターゲットで,キー押しによって止めるように指示されました.オブジェクトの中心と画面中央のターゲットの誤差(px)を算出し,運動精度の指標としました.この値が低い程運動精度が高いことを示しています.「オブジェクトを止める」ためのキー押し後,数100ms後にbeep音が鳴り,参加者は遅延した時間間隔の推定をしました(自己生成行為のbinding効果).その際,観察しているもう一方の参加者も時間間隔を推定しました(他者行為観察のbinding効果).この時間間隔が短く推定される程,行為主体感が増幅していることを示します.協力群では先行のオブジェクトの開始位置はPC画面上でランダムとしました.横方向に反復運動するオブジェクトを先行はキー押しによって止め,「その止められた位置」から再び縦方向にオブジェクトが動き始めました.そして後行もオブジェクトを画面中央でキー押しによって止めた.協力群は後行が止めたオブジェクトの位置をペアの結果として画面に提示されました(図1).つまり,2名それぞれの参加者の頑張りが1つのチームとしての成績として提示されます.

図1:協力群における実験課題

P=participant(参加者),つまりP1は参加者の1人で,P2はもう1人の参加者を表す.

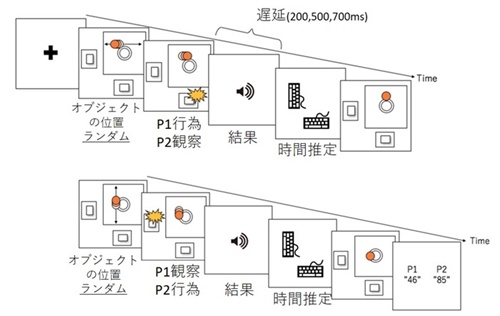

一方,独立群は,先行・後行ともオブジェクトの開始位置はPC画面上でランダムとし,先行の結果が後行に影響しない課題としました(図2).オブジェクトと画面中央との誤差が0の時を100点(画面中央位置)とし,1試行毎に運動精度の結果を各々提示しました.協力群はペアで協力して運動精度を向上させるよう教示され,独立群はそれぞれが100点を目指すよう求められた.本課題は10block(18試行/block)で構成されました.つまり,相手の成績は自分とは全く関係ないものとして扱われました.

図2:独立群における実験課題

P=participant(参加者),つまりP1は参加者の1人で,P2はもう1人の参加者を表す.

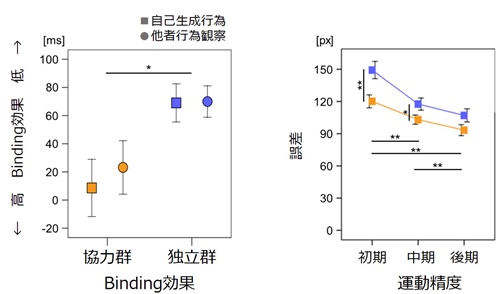

結果は,独立群と比較して協力群の方が自己生成行為のbinding効果と他者行為観察のbinding効果が増幅していました(二要因分散分析,目的共有(有vs無)×行為(自己生成vs他者観察)にて目的共有に主効果).さらに協力群の方が運動精度が高いことを示しました(図3).このことは,目的共有が,運動の精度と行為主体感を増幅させたことを示します.

図3:Binding効果と運動精度

Binding効果が高いほど(値が低くなるほど)行為主体感がつよいことを表す.

協力群では行為主体感が高まっているのが分かる.

平均±標準誤差 黄色プロット: 協力群 青色プロット: 独立群

**p < 0.01,*p < 0.05

本研究の意義および今後の展開

本研究は他者との目的共有が行為主体感を変調させる可能性を示唆しました.協力動作の円滑化のカニズムはまだまだ不明なことが多く,本研究結果は社会的な行為結果の帰属変容プロセス解明の一助になることが期待されます.

関連する論文

Hayashida K, Nishi Y, Masuike A and Morioka S. Intentional Binding Effects in the Experience of Noticing the Regularity of a Perceptual-Motor Task. Brain Sci. 2020 22;10(9):659.

Hayashida K, Miyawaki Yu, Nishi Y and Morioka S. Changes of Causal Attribution by a Co-Actor in Situations of Obvious Causality. Front Psychol. 2020 11: 588089.

論文情報

Hayashida K, Nishi Y, Osumi M, Nobusako S and Morioka S.

Goal sharing with others modulates the sense of agency and motor accuracy in social contexts.

PLoS ONE. 2021 16(2): e0246561.

問い合わせ先

畿央大学大学院健康科学研究科

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

博士後期課程 林田 一輝(ハヤシダ カズキ)

センター長 森岡 周(モリオカ シュウ)

Tel: 0745-54-1601 Fax: 0745-54-1600

E-mail: s.morioka@kio.ac.jp