脳卒中患者への定量的上肢活動量評価を用いた行動変容介入の効果

PRESS RELEASE 2025.1.5

脳卒中患者は,中枢神経系の損傷により上肢機能障害を呈し,麻痺側上肢の使用頻度が低下することで社会参加が妨げられ,生活の質に不利益をもたらします.麻痺側上肢の使用頻度には,性格特性や脳卒中後に生じる心理的要因(自己効力感や結果期待)も影響することが分かっています.しかし,心理面や性格特性による麻痺側上肢活動の低下に着目した長期的な支援を実施した報告は散見されません.畿央大学大学院博士後期課程の南川勇二氏と森岡周教授らは,心理的要因によって麻痺側上肢の上肢活動量が低下している脳卒中患者1例に対し,上肢活動量の長期的なモニタリングに基づいた行動変容介入を行いました.その結果,上肢機能に加えて,日常生活の上肢活動量が改善しました.さらに,自己効力感が先行して改善し上肢活動量が改善することも明らかにしました.この研究成果は学術誌『作業療法』(心理的要因による脳卒中後麻痺側上肢使用に対する定量的上肢活動量評価を用いた行動変容介入の効果-症例報告-)に掲載されています.

研究概要

脳卒中患者は,中枢神経系の損傷により上肢機能障害を呈し,性格特性や心理的側面(手に対する自己効力感や結果期待)への影響から日常生活で麻痺側の上肢を使用することが困難になることがあります.これは,日常生活活動や社会参加を妨げ,生活の質の低下にもつながります.そのため,リハビリテーション専門家にとって,脳卒中患者の性格や心理的側面を考慮した上肢活動に対する包括的なアプローチが重要です.しかしながら,上肢機能に加え,心理面や性格特性による麻痺側上肢活動の低下に着目して長期的な支援した報告は散見されません.畿央大学大学院博士後期課程の南川勇二氏および森岡周教授らの研究チームは,脳卒中患者1症例に対し,入院中から退院後まで長期的にリストバンド型の加速度計を用いて日常生活にける上肢活動を分析,可視化することで麻痺側上肢の使用状況をモニタリングしました.加えて,上肢活動量の経過や症例の性格,心理面を考慮した行動変容介入を行いました.その結果,上肢機能や心理機能だけでなく,上肢活動量が改善し,日常生活活動や趣味活動の再獲得に繋がりました.また,脳卒中患者の長期的な心理的側面が先行して改善し,上肢活動量が改善することも明らかにしました.本症例報告は,入院中から退院後まで上肢活動を長期的にモニタリングして支援した報告であり,1症例ながら重要な知見といえます.

本研究のポイント

・心理的要因によって麻痺側上肢使用頻度が低下していた脳卒中患者に対し入院中から退院後まで長期的に支援した.

・上肢使用のモニタリングにリストバンド型加速度計を用いた定量的上肢活動量評価を用いた行動変容介入を試みた結果,上肢活動量の長期的な改善を認めた.

・1症例の介入効果を時系列分析することで,麻痺側上肢に対する主観的な認識の改善が後の上肢活動量改善に寄与した可能性が示唆された.

研究内容

本研究では,脳卒中患者1症例に対して入院中からリストバンド型の3軸加速度計を用い,日常生活にける上肢活動量を分析するとともに性格や心理面を考慮した行動変容介入を行いました.

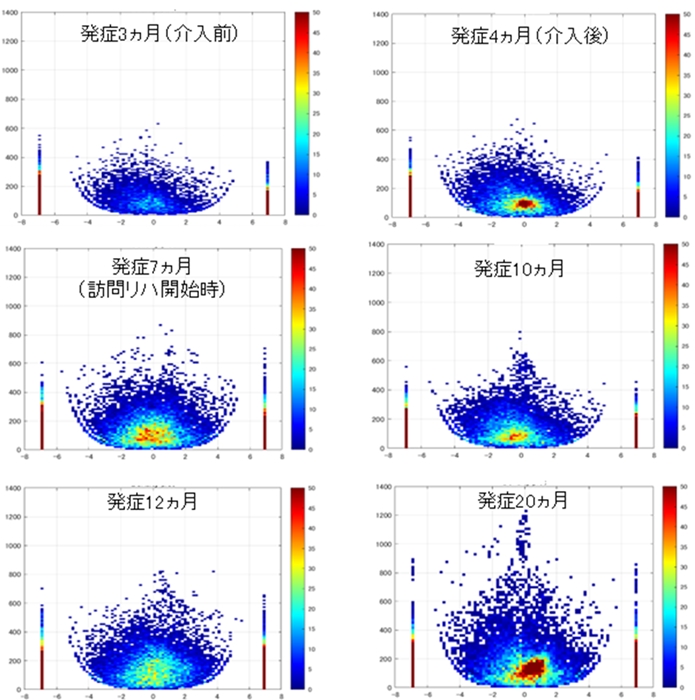

上肢活動量は活動時間を表す各上肢の活動時間やその左右比からなる両側の使用率と,活動強度(加速度の大きさ)を表す両上肢活動強度の和,両側活動強度比を算出し,可視化することで(図1)麻痺側上肢の使用状況をモニタリングと症例へフィードバックを行いました.入院中から上肢機能と心理的側面に加えて,日常生活の上肢活動量をモニタリングしながら支援し,退院後には訪問リハビリテーションスタッフと連携することで,発症後約1年6ヶ月まで長期的な支援を行いました.その結果,Fugl-Meyer Assessmentの上肢項目やAction Research Arm Test,Motor Activity Logといった上肢機能評価や自己効力感や結果期待などの心理評価に加え,上肢活動量が長期的に改善し(図2),日常生活活動や趣味活動の再獲得に繋がりました.加えて,本症例の上肢活動量と各上肢関連評価の時系列的関係を検証するために相互相関分析を実施しました.その結果,両上肢活動強度の和は1時点前のMALと自己効力感,両側の使用率は1時点前のARAT,自己効力感,結果期待と相関関係を認めました.つまり,脳卒中患者の長期的な上肢活動量の改善には上肢活動に対する主観的な認識や心理的側面が先行して改善することを明らかにしました.

本症例報告は,麻痺側上肢活動の向上には,心理評価と加速度計による定量的な上肢活動量のモニタリング結果による適切なフィードバック介入が重要であったことを示唆しています.一方,本報告は1事例を対象とした後方視的な検討であり,心理機能と上肢活動量評価との因果関係を明確に示す結果ではなく,解釈には注意が必要です.

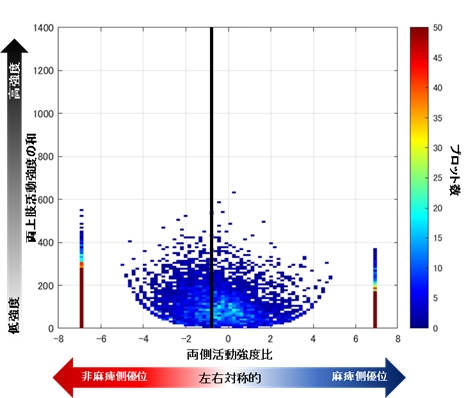

図1.症例へのフィードバックに用いた図示化された上肢活動量評価と各指標の算出方法

横軸が両手動作時の麻痺側および非麻痺側の活動強度比率を表した両側活動強度比,縦軸が麻痺側と非麻痺側の活動強度を合計した両上肢活動強度の和を示し,それぞれの指標の関係が1秒毎にプロットされた症例の1日の上肢活動量を図示化したものである.プロット数が多く重なると,寒色から暖色へとプロットの色が変化する.縦軸は両上肢の活動強度を合計した値の大きさを示す.横軸は正の値(右側)にプロットされると麻痺側上肢の活動が優位であることを示し,負の値(左側)にプロットされると非麻痺側上肢の活動が有意であることを示す.横軸上の「7」と「−7」のバーは片側の加速度のみが反応した単肢での活動量を示す.縦に記載された黒線は両側活動強度比がプロットされた中心の位置を示す.

図2.上肢活動量長期的な変化

両側活動強度比:0に近付くほど左右上肢の活動強度が均等であることを示す.

両上肢活動強度の和:数値が高くなるほどより大きな両側上肢活動を行っていることを示す.

本研究の臨床的意義および今後の展開

本研究成果は,1症例ながら,上肢活動量の向上に時間前後関係として自己効力感が先行して改善していたことは1症例ながら重要な知見であると考えます.この報告は,リハビリテーション専門家が脳卒中患者の日常生活における麻痺側上肢使用の行動変容を考える際に着目すべき点として心理的側面が重要であることを示しています.今後は,その他の要素を含めた脳卒中患者内における上肢活動量の特徴を横断的に調査していくことや,心理的要因と上肢活動量の関係を縦断的に調査する必要があります.

論文情報

南川 勇二,西 祐樹,生野 公貴,森岡 周

心理的要因による脳卒中後麻痺側上肢使用の低下に対する定量的上肢活動量評価を用いた行動変容介入の効果-症例報告-

作業療法, 2024

問い合わせ先

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

教授 森岡 周(モリオカ シュウ)

Tel: 0745-54-1601

Fax: 0745-54-1600

E-mail: s.morioka@kio.ac.jp