術後早期の運動躊躇が1ヶ月後の運動機能を予測する

PRESS RELEASE 2020.9.24

術後早期における運動学的異常の1つに「運動躊躇」があります.この運動躊躇とは,「運動方向を切り変える時間」であり,運動恐怖との密接な関係が報告されています(Imai et al. 2018).今井亮太さん(畿央大学大学院 博士後期課程修了(現:大阪河崎リハビリテーション大学 助教))は,畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター 森岡 周 教授,大住倫弘 准教授,石垣智也さん(畿央大学大学院 博士後期課程修了(現:名古屋学院大学 助教))らと共同で,橈骨遠位端骨折術後早期の指タッピング運動の分析をして,術後早期の運動躊躇が1ヶ月後の運動機能を悪くすることを明らかにしました.この研究成果は,HAND誌(Kinematic analyses using finger-tapping task for patients after surgery with distal radius fracture at acute phase)に掲載されています.

研究概要

術後遷延痛・慢性疼痛の発症率は約30~50%と言われており,中でも10%は,重篤な痛みを有します.こうした,遷延化・慢性化する原因の一つとして,“運動恐怖”があり,それは運動障害にも悪影響を及ぼすことが報告されています.この運動恐怖は運動学的分析によって定量化することが可能であり,特に「運動方向を切り替える時間」は運動恐怖と密接に関係していることから,「運動躊躇」と呼ばれています(Imai et al. 2018).しかしながら,術後早期の運動躊躇が運動機能の改善に影響を与えるかどうかは明らかにされていませんでした.そこで本研究では,指タッピング運動の分析によって,運動躊躇を定量化し,術後1ヶ月後の運動機能への影響を明らかにすることを目的としました.

本研究のポイント

■ 術後早期における運動躊躇の時間が1ヶ月後の運動機能に悪影響を及ぼす.

研究内容

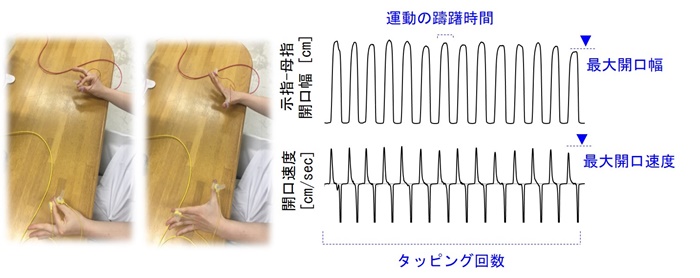

橈骨遠位端骨折術後における①痛み(安静時痛,運動時痛),②運動恐怖,③運動機能(DASH)と指タッピング運動データとの関係性を調査しました.評価期間は術後1,3,5,7,14,21,30日まで継続的に実施しました.指タッピング運動の計測は,手指に指タッピング装置UB-1(日立コンピューター機器株式会社)を取り付け,20秒間できるだけ速く・大きく指タッピング運動をしてもらいました(図1).

図1:指タッピング運動と分析

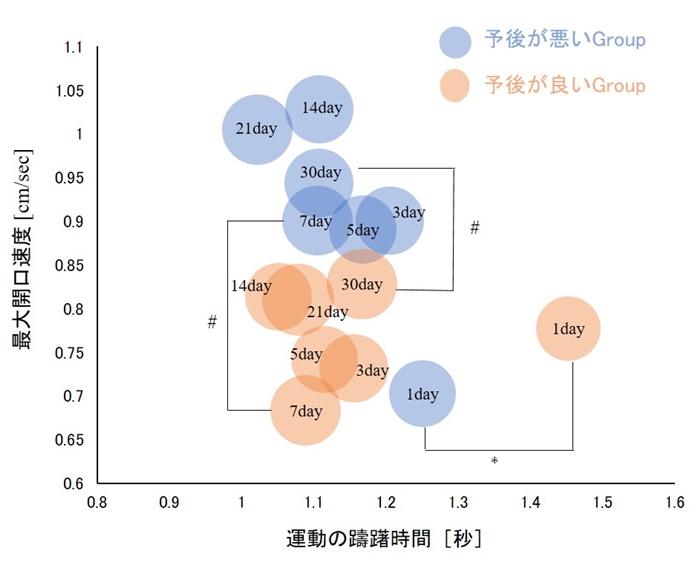

術後1ヶ月後の運動機能の予後が悪いGroupと良いGroupと比較すると,悪いGroupは術後1日目における運動躊躇の時間が有意に延長していました(図2).さらに,術後1日目の運動の躊躇時間と術後1ヶ月後の運動機能との間に有意な相関関係が認められた.つまり,術後1日目に運動を躊躇している(≒運動することを恐がっている)症例は,運動機能が改善しにくいという結果が得られました.

図2:運動機能の予後が悪い/良いGroupにおける運動躊躇と運動速度(*バブル内の日数は,指タッピング運動の計測が術後何日後に実施されたのかを表す)

本研究の意義および今後の展開

本研究結果は,定量化された術後患者の運動恐怖から1ヶ月後の運動機能を予測できることを示唆しています.こうした,術後早期の運動学的評価が,術後患者の運動機能評価の一助になればと思っています.今後は,様々な疾患で特徴を明らかにすることと,術後6ヵ月や術後1年の評価を実施し,検討を行います.術後の運動機能障害へ貢献できればと考えています.

関連する先行研究

Imai R, Osumi M, Ishigaki T, Morioka S. Relationship between pain and hesitation during movement initiation after distal radius fracture surgery: A preliminary study. Hand Surg Rehabil. 2018;37(3):167-170.

論文情報

Imai R, Osumi M, Ishigaki T, Morioka S.

Hand 2020

問い合わせ先

畿央大学大学院健康科学研究科

大住倫弘

E-mail: m.ohsumi@kio.ac.jp

Tel: 0745-54-1601 Fax: 0745-54-1600