Author Archive

子どもの“書きにくさ”を特性ごとに解明―DCD・ADHD・ASDの違いをタブレットで可視化

PRESS RELEASE 2025.8.29

学校生活において運筆・書字スキルは学習の基盤ですが,神経発達症のある子どもたちの多くが書く行為に困難を抱えています.発達性協調運動症(Developmental Coordination Disorder:DCD),注意欠如多動症(Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder:ADHD),そして自閉スペクトラム症(Autism Spectrum Disorder:ASD)と運筆・書字困難との関連はすでに指摘されていますが,先行研究結果は必ずしも一致しておらず,客観的な指標に基づいた各特性と書く能力との詳細な関連は不明でした.畿央大学大学院博士後期課程の片岡新 氏と信迫悟志 教授らは,診断名で分けるのではなく,各特性の強さに着目する「Dimensional approach(次元的アプローチ)」で解析を行い,デジタル機器で運筆スキルを定量的に評価し,堅牢な書字評価バッテリーで書字スキルを評価することで,特性ごとの運筆および書字運動プロファイルの違いを明らかにすることを目的としました.この研究成果は,Human Movement Science誌(Kinematic and kinetic characteristics of graphomotor skills in children with neurodevelopmental disorders: The impact of DCD, ADHD, and ASD traits)に掲載されています.

本研究のポイント

■DCD特性が強い子どもほど,描線の正確性(逸脱量),速度,加速度,ジャーク(動作の滑らかさ)など,多くの運筆指標が悪化することが明らかになった.

■ADHD特性が強い場合には,筆圧が強くなり,描線速度も速くなる傾向が認められた.特に曲線や三角波といった複雑な描線条件で顕著であり,一方で直線条件では能力低下との関連は見られなかった.

■ASD特性は二面性を示した.すなわち,「注意を細部に向ける特性」が強いと直線課題で速度,加速度,ジャークが悪化する一方,「注意の切り替え能力」が高いと書字スキル(書字流暢性)が向上するという,他の発達特性とは異なる特徴的な結果が得られた.

研究概要

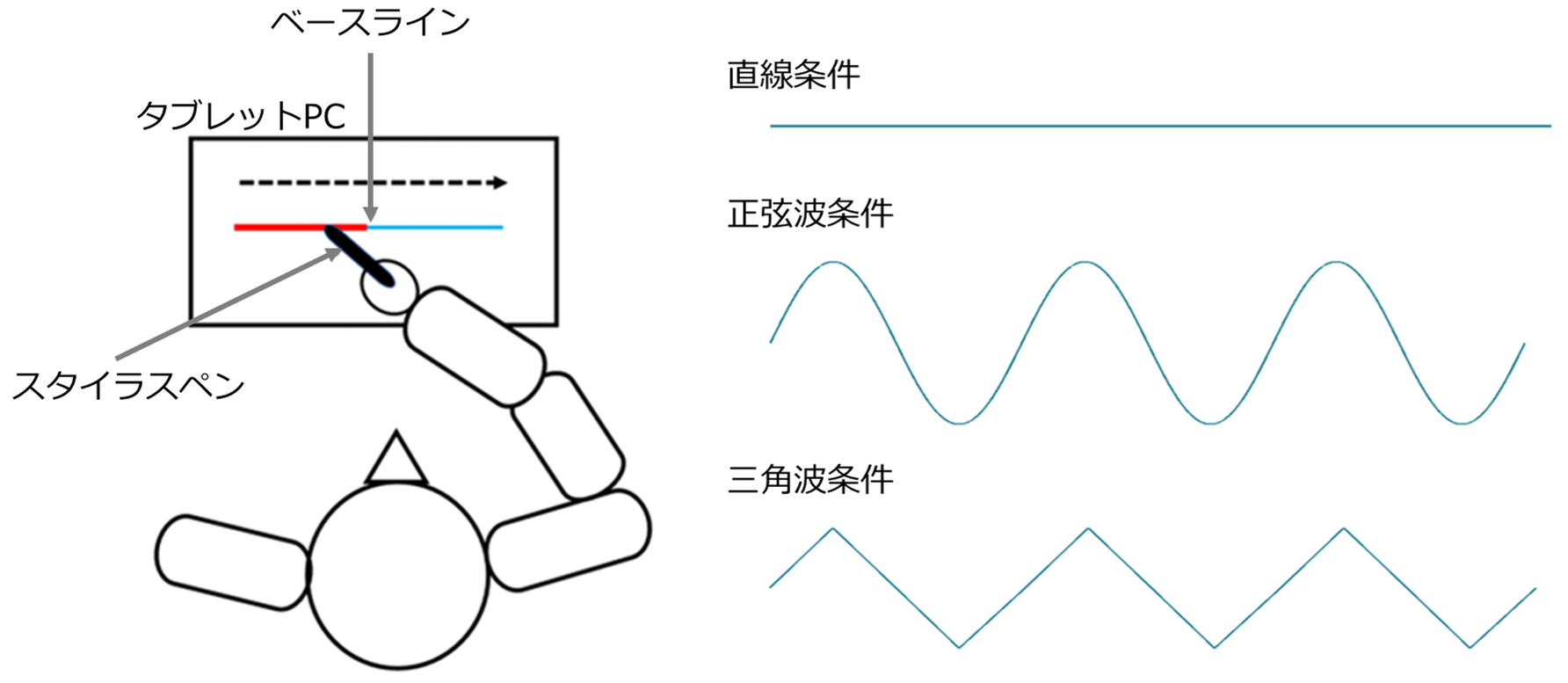

本研究は,DCD,ADHD,ASDと診断された神経発達症の子ども17名(6〜11歳)を対象に,書字スキルおよび運筆スキルと神経発達特性との関連を調べた探索的研究です.書字スキルは Understanding Reading and Writing Skills of Schoolchildren II(URAWSS-II) を用いて「書字流暢性」を測定しました.運筆スキルは TraceCoder®を使用し,直線・正弦波・三角波の3条件(図1)で描線をトレースさせ,基準線からの逸脱量,筆圧,速度,加速度,ジャーク(動作の滑らかさ),描線面積 の6指標を定量的に測定しました.さらに,神経発達症特性の評価として Developmental Coordination Disorder Questionnaire(DCDQ),ADHD Rating Scale IV(ADHD-RS),Autism Spectrum Quotient(AQ) を使用しました.その他の測定項目には,年齢,学年,全検査IQ(FSIQ),レーヴン色彩マトリシス検査(RCPM),感覚プロファイル(SSP) を含めました.

図1. Trace coder®を使用した運筆評価

研究内容

本研究では,6~11歳の神経発達症(DCD,ADHD,ASD)の診断を有する児17名を対象に,神経発達症特性と運筆・書字スキルとの関連を検討しました.運筆スキルは,各条件(直線,正弦波,三角波)における基準線からの逸脱量,筆圧,速度,加速度,ジャーク(動作の滑らかさ),描線面積といった運動学的・運動力学的指標をTraceCoder®により測定し,書字スキルは URAWSS-II によって書字流暢性を評価しました.さらに,知的機能(FSIQ,RCPM)や感覚特性(SSP)も測定項目に含め,相関分析を行いました.

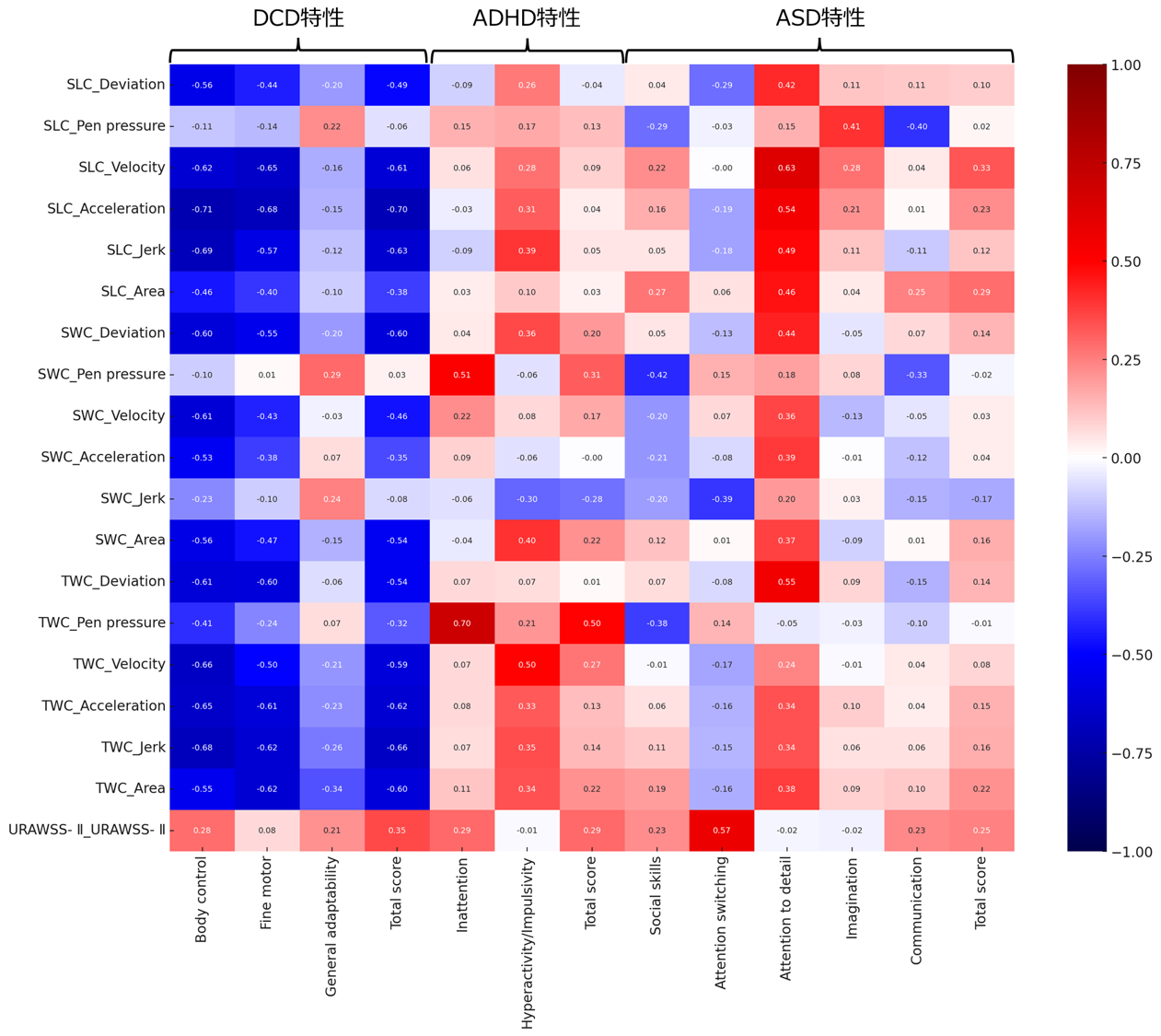

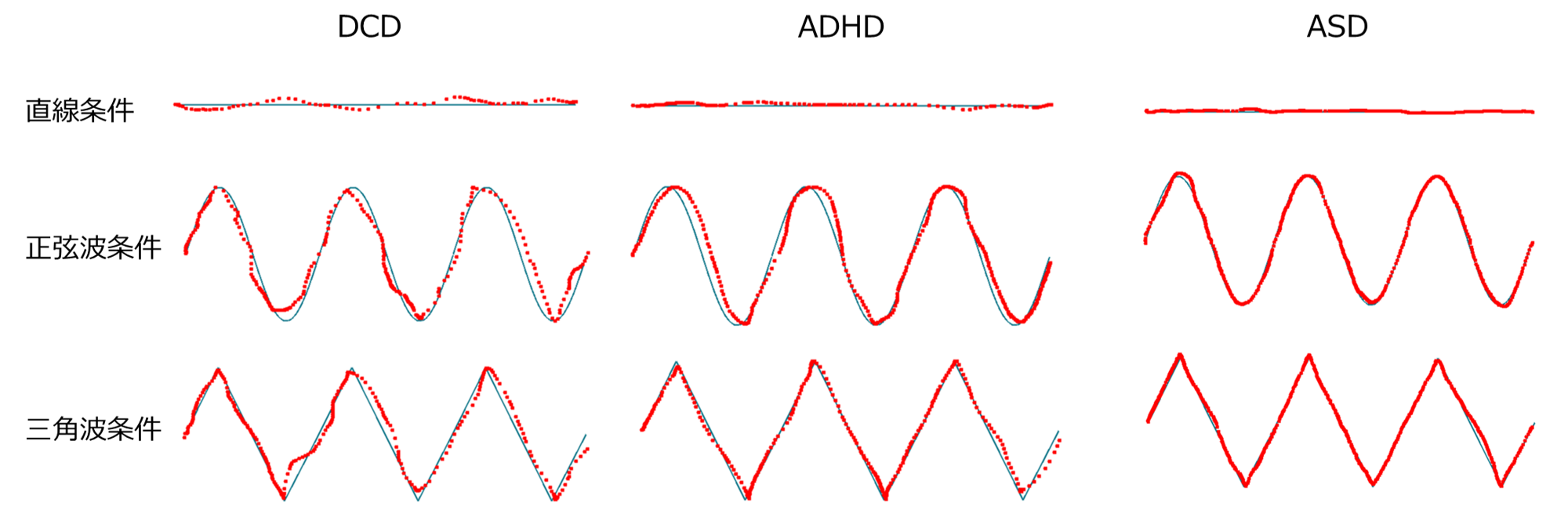

その結果,DCD特性が強い子どもほど,直線・正弦波・三角波といったいずれの描線課題においても,基準線からの逸脱が大きく,速度や加速度,ジャークの安定性が低下するなど,運筆の正確性や滑らかさが一貫して悪化することが示されました(図2,図3).

図2.相関ヒートマップ

縦軸に運筆スキル(運筆における運動学的・運動力学的指標)と書字スキル(書字流暢性)を示し,横軸に神経発達症特性(DCD,ADHD,ASD)を示す.

SLC:直線条件,SWC:正弦波条件,TWC:三角波条件

図3. 各神経発達症児の代表的な運筆波形

これらの知見は,書字運動の特性が単なる診断名ではなく,DCD・ADHD・ASDといった発達特性ごとに異なる形で現れることを示しており,子どもの「書きにくさ」に対して,より特性に応じた個別的な評価・支援が重要であることを強調しています.

本研究の臨床的意義および今後の展開

本研究は,子どもの「書きにくさ」の背景にある多様なメカニズムを解明し,診断カテゴリーではなく特性に応じた評価と支援の必要性を示しました.特に,タブレット端末による定量的評価と URAWSS-II の標準化された書字評価を組み合わせることで,臨床や教育現場において,子どもの課題点を客観的かつ効率的に把握できる方法を提示しました.

さらに,ASD特性に見られた「注意の切り替え能力」と書字流暢性とのポジティブな関連は,書字困難を単なる弱点としてではなく,特性に応じた強みを生かす視点の重要性を示しています.

今後は,より大規模な調査や縦断的研究を通じて,発達に応じた書字スキルの変化や介入効果を検証し,特性に応じた支援プログラムの開発につなげていくことが期待されます.

論文情報

Kataoka S, Nakai A, Nobusako S.

Human Movement Science. 2025 Aug 18;103:103388. doi: 10.1016/j.humov.2025.103388. Epub ahead of print. PMID: 40829511.

問い合わせ先

畿央大学大学院健康科学研究科

博士後期課程 片岡 新

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

畿央大学大学院健康科学研究科

教授 信迫悟志

Tel: 0745-54-1601

Fax: 0745-54-1600

E-mail: s.nobusako@kio.ac.jp

日常生活に不可欠な“両手を同時に独立して動かす能力”の発達変化

PRESS RELEASE 2025.7.30

一方の手で定規を押さえながら,他方の手で線を引く.一方の手で紙を持ちながら,他方の手でハサミで切る.あるいは,一方の手でお皿を保持しながら,他方の手でスプーンで食べ物をすくう.このように,両手を同時に異なる動きで使う“両手同時独立制御能力(Simultaneous Independent Bimanual Coordination)”は,日常生活において不可欠な動作スキルであり,その発達には運動制御や注意機能など多様な神経基盤が関与しています.しかしこの能力が,子どもにおいてどのように発達するのかについては,これまで十分に解明されていませんでした.畿央大学大学院健康科学研究科の信迫悟志 教授らの研究チームは,5〜13歳の定型発達児150名を対象に,両手で同時に異なる描画を行う「両手結合課題(bimanual circles–lines coupling task)」を用いて,この能力の発達過程を詳細に検討しました.その結果,年齢の増加とともに“両手を同時に独立して動かす能力”が徐々に向上することが明らかになりました.また,この課題で得られた指標は,標準化された微細運動技能テストによって測定された“両手協調運動技能”の得点とも有意に関連していることが示されました.この研究成果は,Frontiers in Human Neuroscience誌(Developmental Changes in Independent Bimanual Coordination: Evidence from the Circles–Lines Coupling Task in Children Aged 5–13 Years)に掲載されています.

本研究のポイント

■両手を同時に別々に動かす「両手同時独立制御能力」は,5〜13歳の間に徐々に向上することが示された.

■「両手同時独立制御能力」は,両手を協調させて目的を達成する両手協調運動技能と有意に関連していた.

■両手結合課題(BC課題)は,特別な設備を必要とせず短時間で実施可能であり,発達期における両手協調運動技能の評価ツールとして有用である.

研究概要

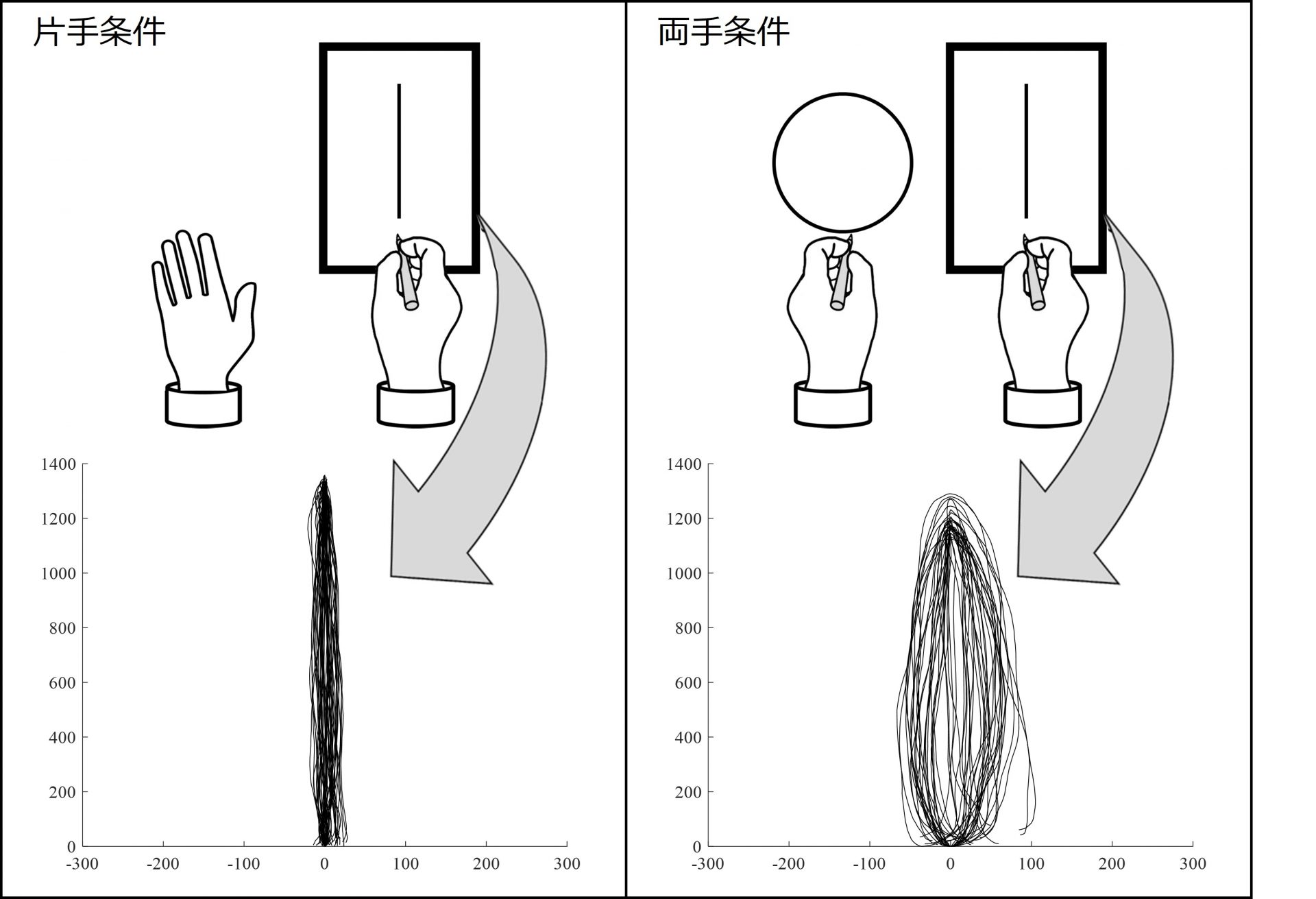

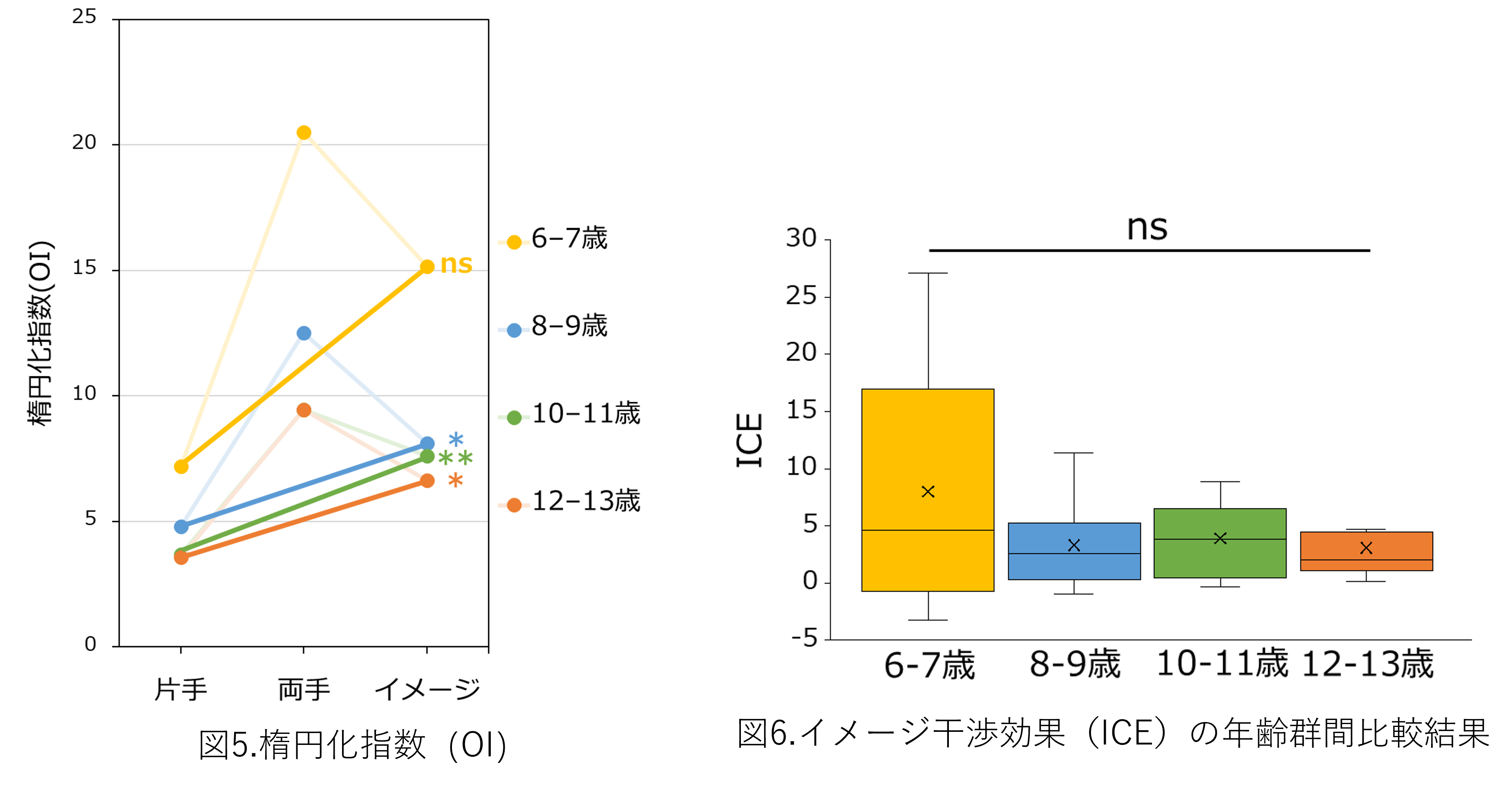

本研究では,5〜13歳の定型発達児150名を対象に,両手を同時に異なる動きで使う「両手同時独立制御能力(Simultaneous Independent Bimanual Coordination)」の発達変化を調査するため,両手結合(bimanual circles–lines coupling task: BC)課題を実施しました.この課題では,以下の2条件を設定しました(図1):

〇 片手条件:利き手でタブレット上に垂直線を繰り返し描く(図1_左).

〇 両手条件:同様に利き手で垂直線を描きながら,同時に非利き手で紙の上に円を反復描画する(図1_右).

図1. BC課題

本研究に参加した8歳の右利き女児の例.通常,図の両手条件にあるように,利き手で描いた垂直線は,非利き手の円運動の影響を受けて,楕円形に歪んでしまう.したがって,両手条件でこの歪みの程度が少ないことは,両手を同時に別々に動かす能力が高いことを表す.

通常,両手条件においては,非利き手による円運動のプログラムからの干渉(影響)により,利き手で描かれた直線が楕円状に歪む現象が見られます.本研究では,この線の歪みの程度を楕円化指数(Ovalization Index: OI)として算出しました.OIは,0に近いほど直線性が保たれ,100に近いほど正円に近づくことを意味します.さらに,両条件間のOIの差分を両手干渉効果(Bimanual Coupling Effect: BCE)として定量化しました.BCEの値が小さいほど,両手を同時に独立して動かす能力が高いことを示します.さらに,協調運動技能の標準化検査の手先の器用さテストを実施し,BCEとの関連も検討しました.

研究内容

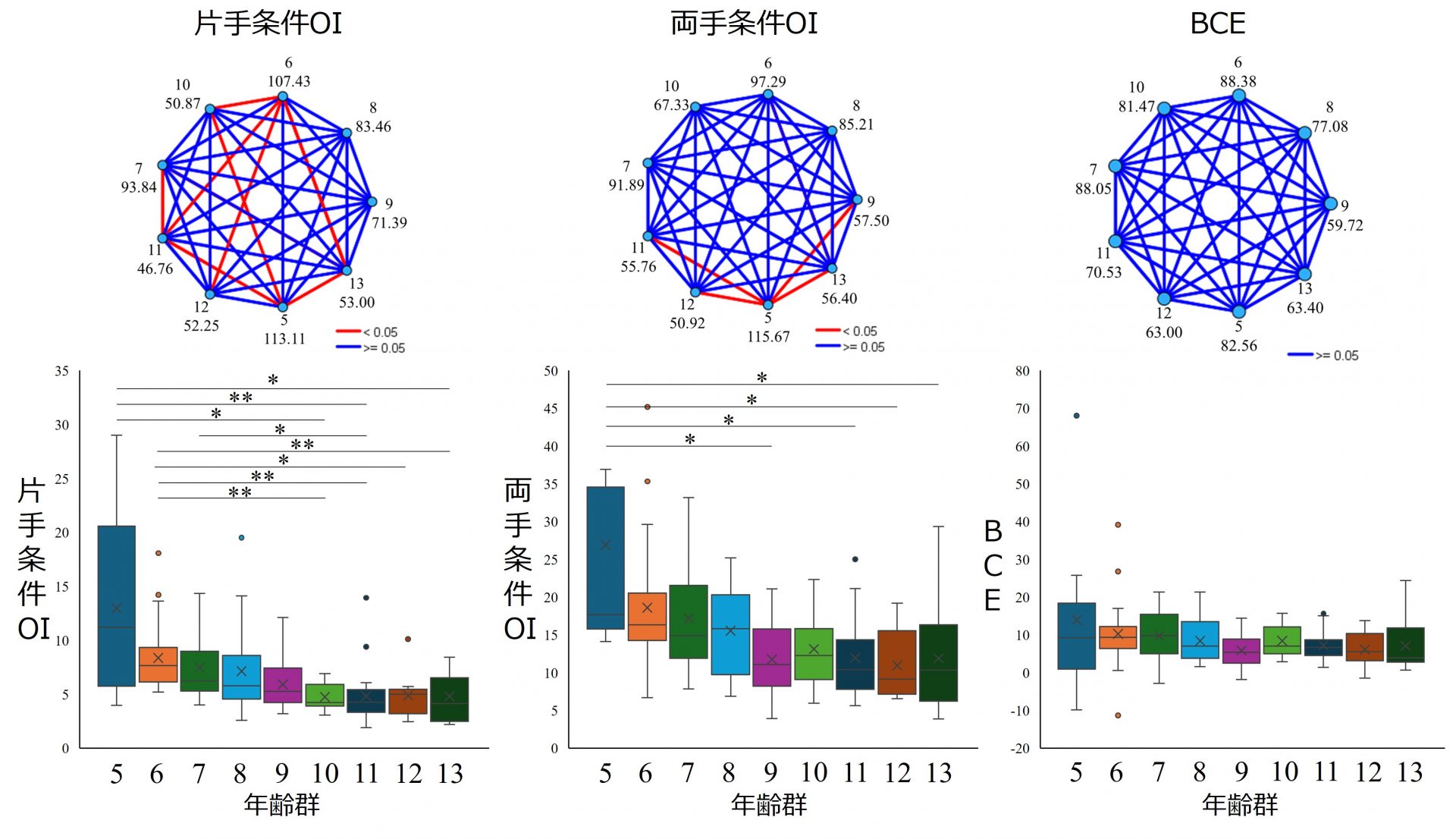

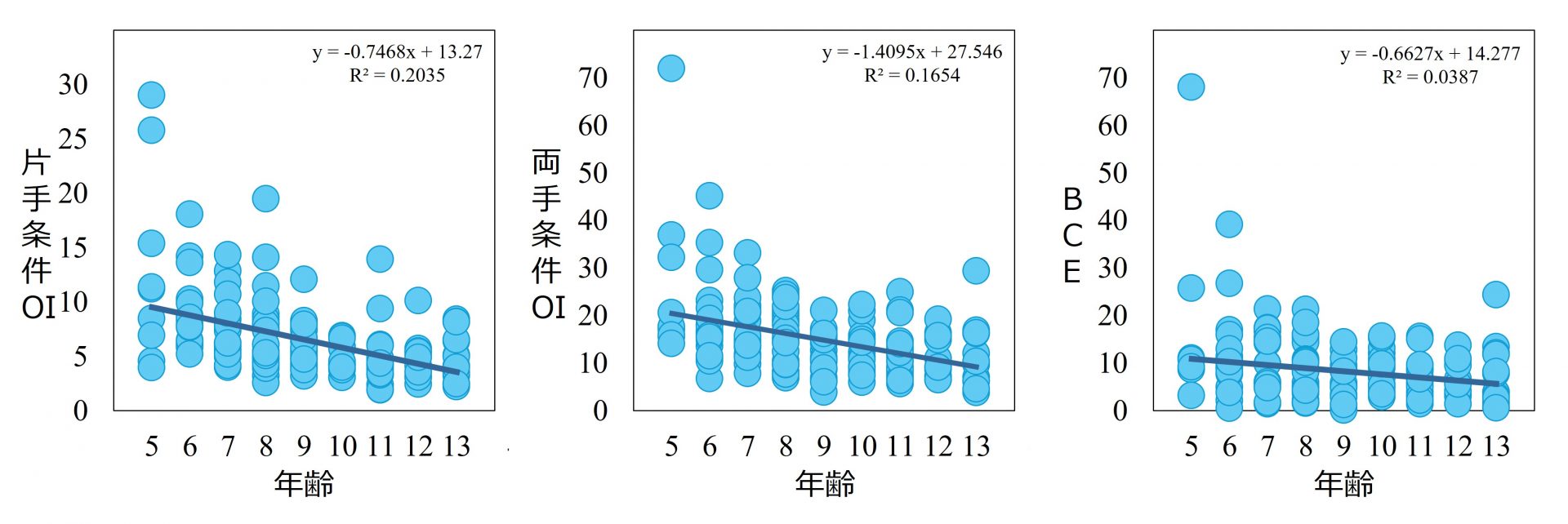

本研究では,5〜13歳の定型発達児150名を対象に,両手で異なる運動を同時に行う能力を評価するためのBC課題(図1)および微細運動技能検査(利き手スキル,非利き手スキル,両手スキル,利き手の運筆スキル,総合)を実施しました.BC課題(片手条件,両手条件)で測定された利き手の運動軌跡の歪みをOIとして算出し,両条件間のOIの差をBCEとして定量化し,年齢との関係性および微細運動技能との関連性を検討しました.その結果,全ての年齢群において両手条件のOIは片手条件よりも有意に高く,BCEの存在が確認されました.そして,片手条件および両手条件のOIは年齢とともに有意に低下し,運動軌跡の直線性が向上していくことが示されました(図2).また,BCEも年齢と有意な負の相関を示し,年齢の増加に伴い干渉効果が弱まり,両手を同時に独立して制御する能力が徐々に発達することが示唆されました(図3).

図2. 年齢群間比較結果

図3. 年齢とBC課題変数との相関関係

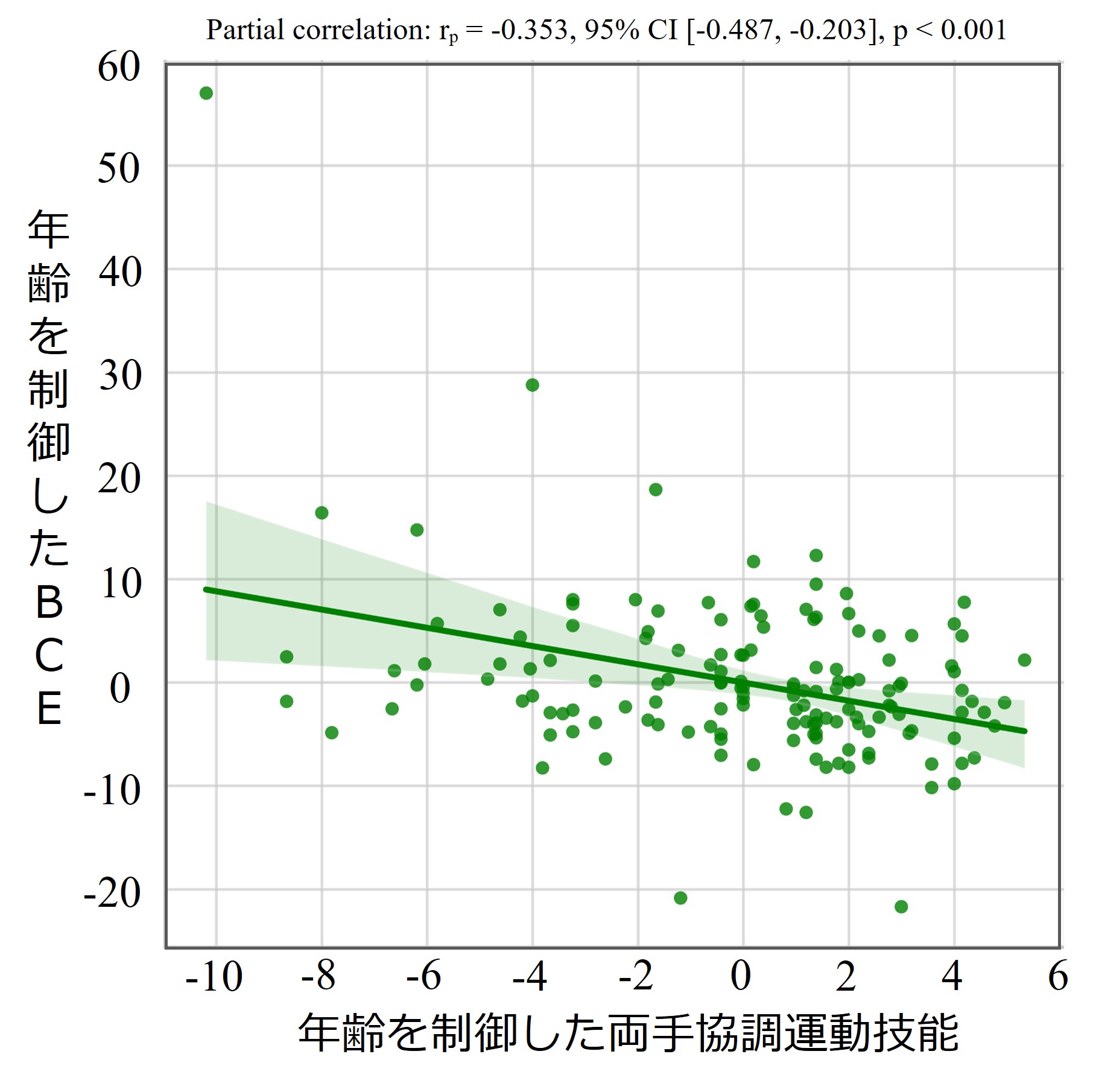

さらに,年齢を統制したうえでの偏相関分析では,BCEおよび両手条件でのOIが,両手協調運動技能と有意に関連していることが明らかとなりました(図4).

図4. 年齢を制御したBCEと両手協調運動技能との偏相関関係

本研究の臨床的意義および今後の展開

本研究では,両手で異なる運動を同時に行う「両手同時独立制御能力」が,5歳から13歳にかけて徐々に発達することが,行動レベルで明らかになりました.またこの能力は,左右の手を協調させてひとつの目的を達成する「両手協調運動技能」とも有意に関連していることが示されました.

この「両手同時独立制御能力」の発達には,前頭−頭頂ネットワーク,前頭前野(実行機能・注意制御),脳梁を介した左右の大脳半球間の情報伝達・抑制機構,という3つの神経的成熟が関与すると考えられており,本研究結果は,これらの神経基盤の発達過程を行動的に捉えたものと位置づけることができます.

さらに,既存の標準化された協調運動技能検査では,年齢に応じて異なる課題や道具を用意する必要がありますが,BC課題はタブレットと紙,ペンのみで実施可能であり,年齢にかかわらず同一の手順で短時間に評価が可能です.こうした特徴から,BC課題は発達期における両手協調能力の発達段階を簡便かつ定量的に評価できる実用的な手法として有用である可能性が示されました.今後は,この課題を特別な支援を必要とする子どもたちにも応用することで,運動機能のより的確な評価や,リハビリテーション,運動学習支援への実践的な活用が期待されます.

論文情報

Nobusako S, Hashizoe K and Nakai A (2025)

Front. Hum. Neurosci. 19:1620941. doi: 10.3389/fnhum.2025.1620941

問い合わせ先

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

畿央大学大学院健康科学研究科

教授 信迫悟志

Tel: 0745-54-1601

Fax: 0745-54-1600

E-mail: s.nobusako@kio.ac.jp

客員研究員と院生がInternational Society of Posture & Gait Research(ISPGR)に参加しました!

客員研究員および大学院生がInternational Society of Posture & Gait Research(ISPGR)に参加しました!

2025年6月29日~7月3日にかけて,オランダ・マーストリヒト大学にて「ISPGR 2025(International Society of Posture & Gait Research)」が開催されました.

本学会には,水田直道助教(日本福祉大学/畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター 客員研究員),蓮井成仁さん(畿央大学大学院博士課程),山崎雄一郎さん(同 博士課程),大西空さん(同 博士課程/畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター 特任研究員),山本瑞樹さん(同 修士課程修了)が参加し,ポスター発表を行いました.

初日にはマーストリヒト大学のラボ見学があり,最先端の立位・歩行時の外乱装置やVRシステムなどを体験させていただきました.ポスター発表は4日間にわたり行われ,会場では連日,活発な議論が交わされました.

また,各自がそれぞれの分野の著名な研究者と意見交換を行うことができ,大変貴重な経験となりました.畿央大学の名前をご存知の方もおられ,大きな励みとなりました.

以下,各参加者からのコメントです.

水田直道 客員研究員

今回,私は「脳卒中患者の歩行非対称性:純粋な障害と代償戦略の優位性」というテーマでポスター発表いたしました.多くの方々と議論を交わすことができ,自身の研究の立ち位置と価値,そして今後の課題を再確認することができました.また,海外の研究者が畿央大学の名前を知っていたことや,著名な先生が私のことをご存知だったことは大変嬉しく思いました.ISPGRにはこれで3回目の参加・発表でしたが,テクノロジーや介入実装などが着々と進歩していることを実感したとともに,基礎研究による理論の深化のスピードにも驚きました.私たちも遅れを取らず,この分野をリードしていくという気概を持って研究に励み,次回のISPGRを迎えたいと思います.

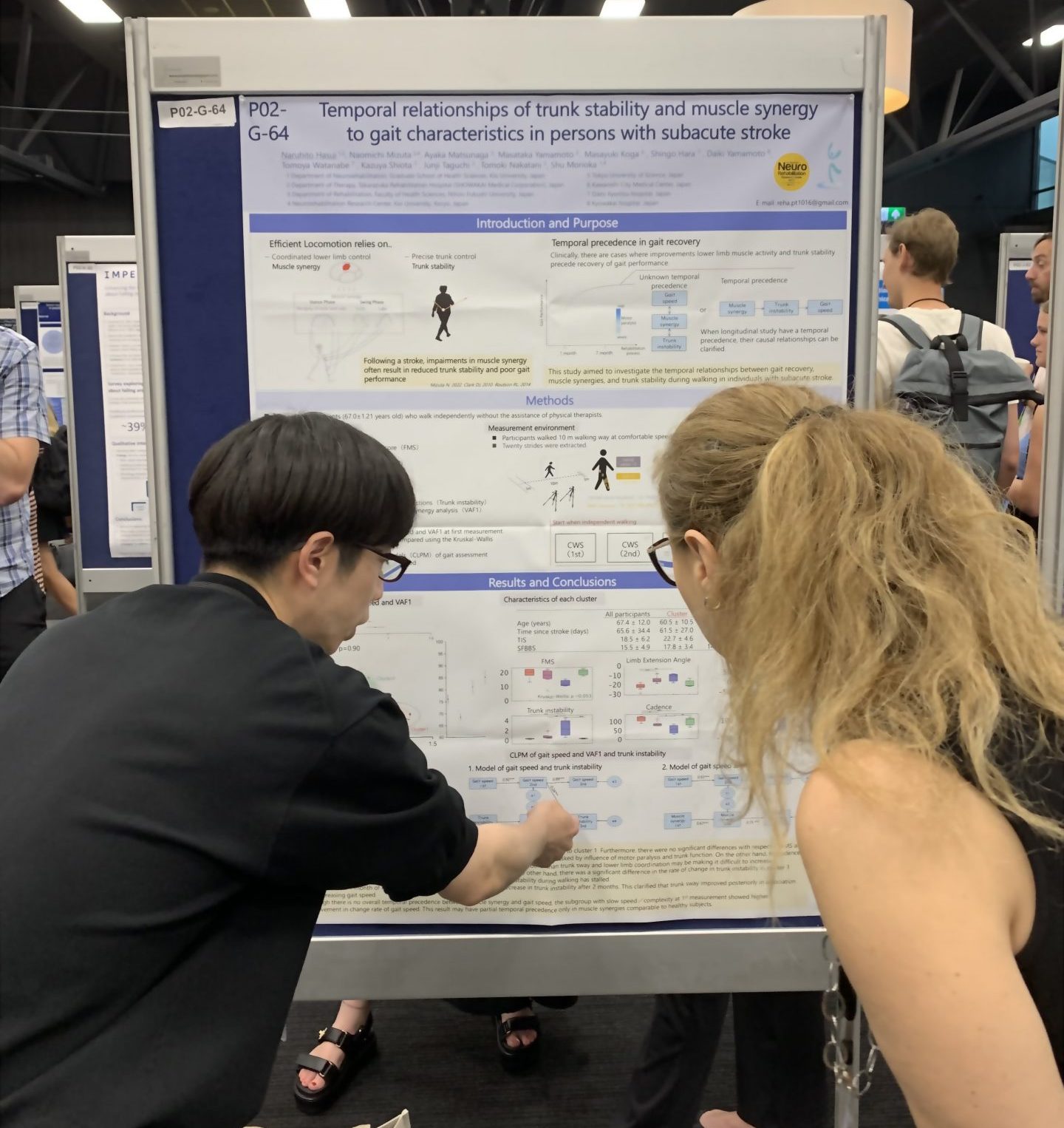

蓮井成仁さん

私は,「亜急性期脳卒中患者の歩行回復における体幹安定性および筋シナジーとの時間的関連性」についてポスター発表してきました.ISPGRは2度目の参加でしたが,6年前との違いや世界の潮流を対話の中から体感できたことは今後の研究の糧となりました.特に,歩行の神経メカニズムのトップランナーであるDominici先生をはじめ多くの研究者と議論できたことは,これからの研究の着想に大きな影響を受け,より一層学びを深めたいと感じました.

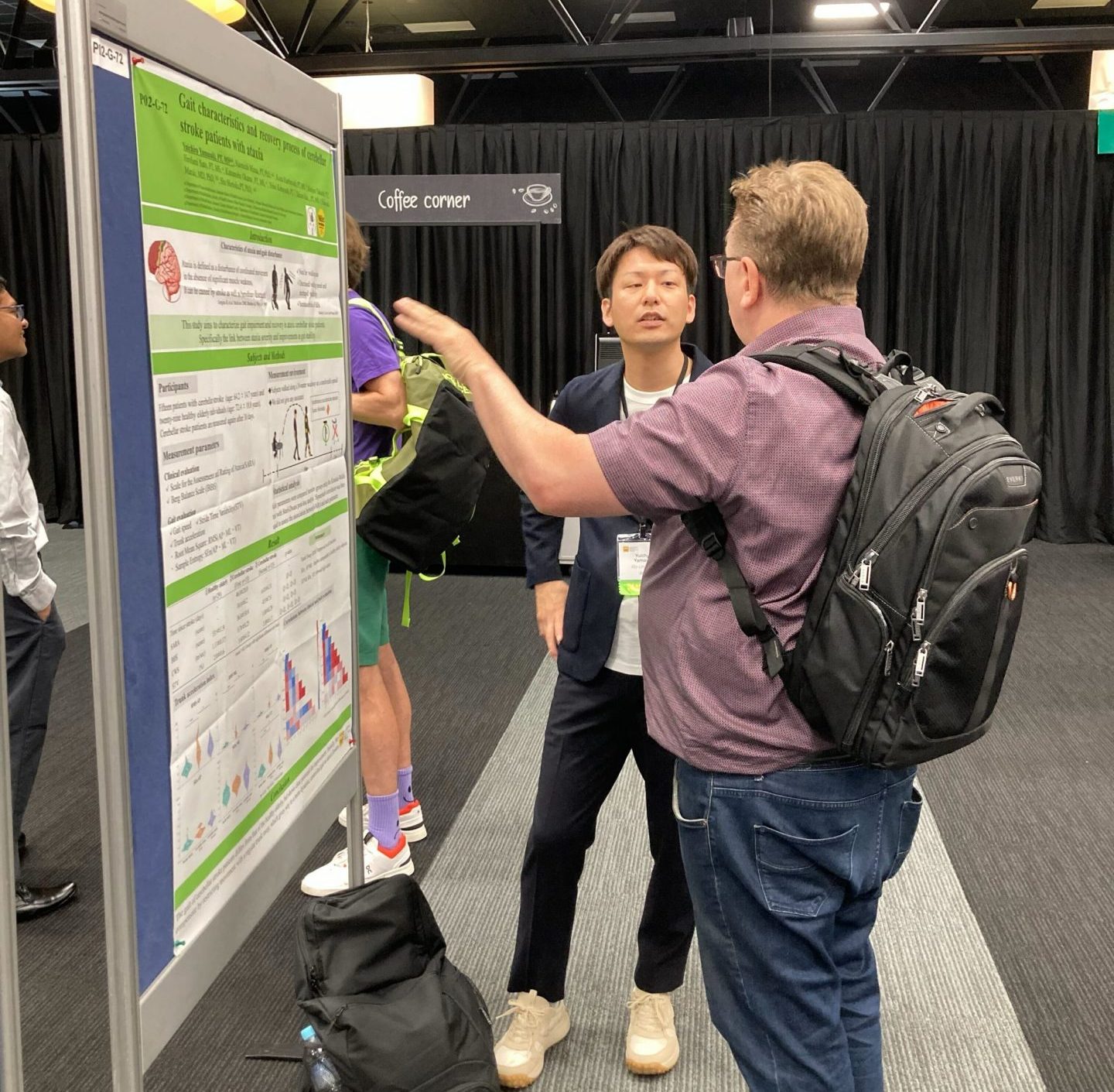

山崎雄一郎さん

私は「小脳失調患者の縦断的な歩行回復の特徴」についてポスター発表してきました.初めての海外渡航と国際学会でしたが,見聞きする事が初めての連続で,とても楽しい毎日でした.また,学会では,Winfried Ilg先生やMartina Minnerop先生達の研究グループの発表を聴講する事ができ,小脳研究を中心としている研究者の先生と直接話せた事は大変貴重な体験でした.今後は自身の研究についても,先生達とディスカッションを行えるように,より学びを深めたいと思います.

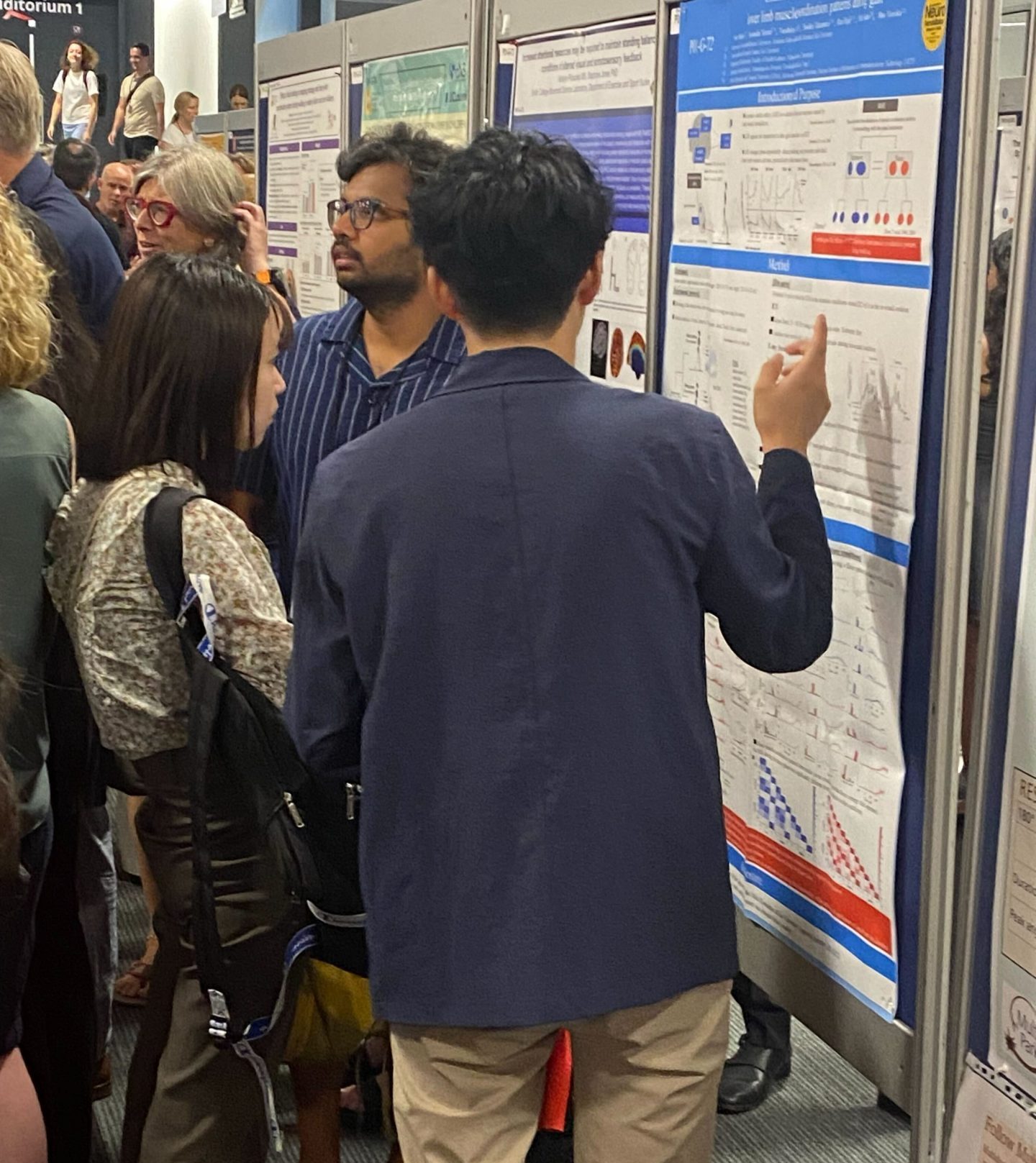

大西空さん

今回,私は「音響性驚愕刺激が歩行時の下肢筋協調パターンに与える影響」についてポスター発表してきました.初めての国際発表でしたが,海外の姿勢制御や歩行制御の研究に取り組んでいる方々と議論でき,貴重な経験になりました.また,マーストリヒト大学のラボ見学では,最先端の立位や歩行時の外乱装置を体験させて頂き,自身の研究の視野が広がる機会となりました.今後は,海外の方々に自分の意見が伝えられるよう,英語でのコミュニケーション力の向上にも力を入れたいと思いました.

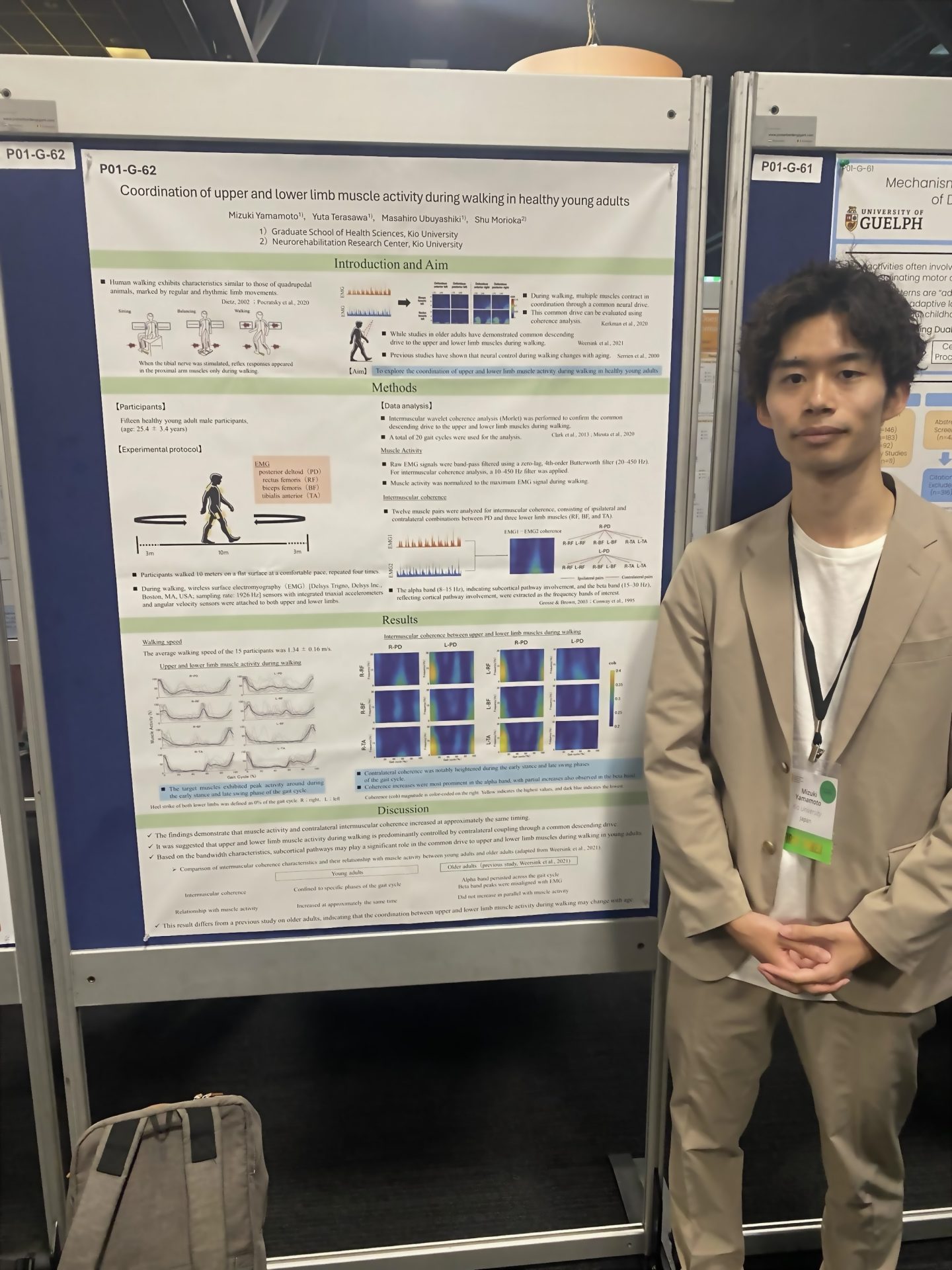

山本瑞樹さん

私は「健常若年成人における歩行中の上肢と下肢筋活動の協調」についてポスター発表してきました.自分の研究分野に近い研究者の方々とディスカッションさせていただき,今後の研究に繋がる実りある時間になりました.また,世界レベルの研究施設も見学させていただき,言葉の壁も含めてさらなる成長の必要性を感じた学会となりました.このような貴重な機会をいただいたことに感謝申し上げます.

最後に,今回の報告にあたり,森岡周教授に手厚いご指導をいただきました.この場をお借りして深く感謝申し上げます.

畿央大学 ニューロリハビリテーション研究センター

脊髄損傷によるしびれ感に対するしびれ同調経皮的電気神経刺激の効果 -N-of-1試験による効果検証-

PRESS RELEASE 2025.6.26

脊髄損傷患者の多くはしびれ感が併発し,その改善に難渋することから生活の質や治療満足度が低下します.この喫緊の課題に対して,我々はしびれ同調経皮的電気神経刺激(TENS)を開発しましたが,プラセボ効果の影響は検討できていませんでした.畿央大学ニューロリハビリテーション研究センターおよび長崎大学生命医科学域(保健学系)の西祐樹らは,N-of-1試験によりしびれ同調TENSがプラセボ効果よりも有意にしびれ感が改善することが明らかにしました.この研究成果はThe Journal of Spinal Cord Medicine誌(Tailored transcutaneous electrical nerve stimulation improves dysesthesia in individuals with spinal cord injury: A randomized N-of-1 trial)に掲載されています.

本研究のポイント

■脊髄損傷によるしびれ感に対して,しびれ同調TENSおよびプラセボ効果を比較検証した.

■集団および個人内ともに,プラセボ効果と比較してしびれ同調TENSはしびれ感を改善した.

■しびれ同調TENSはしびれ感のみならず,アロディニアもプラセボ効果より有意に改善した.

研究概要

脊髄損傷患者において,しびれ感は主に両側に生じる一般的な合併症であり,日常生活活動や生活の質が著しく低下します.しびれ感に対する第一選択治療は薬物療法ですが,その効果は限定的で,副作用の報告もあります.そのため,しびれ感は未解決の問題(アンメット・ニーズ)と位置づけられてきました.これに対し,我々は,しびれ同調経皮的電気神経刺激(しびれ同調TENS)を開発しました.本介入は電気刺激のパラメータを個人のしびれ感に一致させるテーラーメイドな介入であり,しびれ感が改善することを先行研究にて報告しています(Nishi et al., Front Hum Neurosci 2022, Front Hum Neurosci 2024).一方,従来の電気刺激療法では,電気刺激本来の効果のみならずプラセボ効果の影響が報告されており,しびれ同調TENSにおいても同様の作用が推察されます.しかしながら,しびれ同調TENSにおけるプラセボ効果の影響は明らかになっていませんでした.一般的に,プラセボ効果の影響はランダム化比較試験により検証されますが,個人への一般化が制限され,個人内介入効果が不明瞭になる可能性があります.そこで,畿央大学ニューロリハビリテーション研究センターおよび長崎大学生命医科学域(保健学系)の西祐樹らは,N-of-1試験により,しびれ同調TENSの集団および個人内の効果を検証しました.その結果,集団レベルおよび個人レベルの両方で,しびれ同調TENSはプラセボ効果よりもしびれ感を改善することを初めて明らかにしました.

研究内容

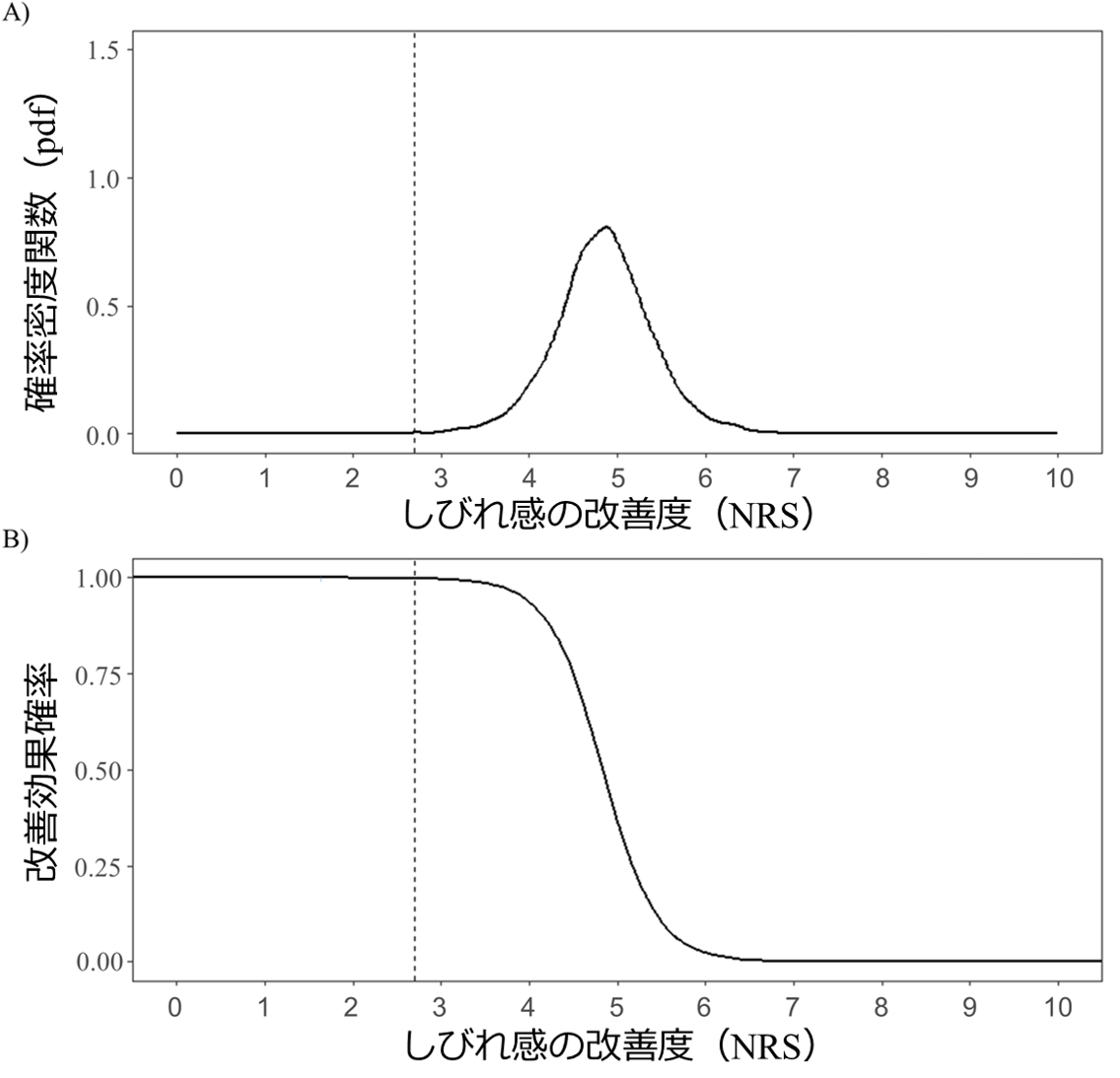

本研究の目的は,脊髄損傷によるしびれ感に対して,しびれ同調TENSとプラセボ効果を集団および個人内で検証することでした.そこで,脊髄損傷患者6名を対象に,無作為化プラセボ対照N-of-1試験を実施しました.各試験はしびれ同調TENSとプラセボ効果を反映するSham-TENS(各7日間,1日60分刺激)の2つの治療で構成され,各介入はランダムな順序で2セット行われました.主要評価としてしびれ感の主観的強度をNumerical Rating Scale(NRS)毎日評価し,副次評価として各期で短縮版マクギル痛み質問表(SF-MPQ-2)を評価しました.統計解析では,プラセボ効果(Sham-TENS)を差分したしびれ同調TENSの介入効果(しびれ感NRS)を集団―個人内で検証するために,階層的ベイズモデルを実施しました.また,しびれ感を含めた疼痛関連症状への波及効果(SF-MPQ-2)はベイズt検定を用いてしびれ同調TENSとSham-TENSで比較しました.その結果,しびれ同調TENSは集団レベルおよび個人レベルの両方で,臨床的に意義のある最小変化量を高確率(96~100%)で上回りました(図1).また,Sham-TENSと比較して,しびれ同調TENSは触るだけで痛いアロディニア,チクチク感,しびれ感に関するSF-MPQ-2の項目で決定的証拠(Bayes Factor10 > 1000)としてのしびれ感の改善を示しました.以上の結果は,しびれ同調TENSがしびれ感を有する脊髄損傷患者という集団に有効であるとともに,テーラーメイドな治療のため,各個人の多様なしびれ感(ビリビリ・チクチクの内省や強度)にも有効であることを示唆しています.

図1. A)プラセボ効果(Sham-TENS)を差分したしびれ同調TENSにおける改善効果の確率密度関数.点線は臨床的に意義のある最小変化量であり,臨床的に意味のある治療効果の確率は、点線の右側の曲線領域で表される.B) 改善効果確率の累積プロット.図1Aの確率密度関数を累積的に表現することで,しびれ同調TENSの改善効果を確率として解釈することができる.

本研究の臨床的意義および今後の展開

本研究は,しびれ同調TENSが,非薬物療法としてしびれ感に対する新規標準介入となる可能性があることを支持しています.今後は大規模な介入効果検証や他疾患のしびれ感に対する効果検証を行う予定です.

論文情報

Yuki Nishi, Koki Ikuno, Yuji Minamikawa, Michihiro Osumi, Shu Morioka

The Journal of Spinal Cord Medicine, 2025.

・関連する先行研究

Nishi Y, Ikuno K, Minamikawa Y, Igawa Y, Osumi M, Morioka S. A novel form of transcutaneous electrical nerve stimulation for the reduction of dysesthesias caused by spinal nerve dysfunction: A case series. Front Hum Neurosci. 2022;16:937319. Published 2022 Aug 24. doi:10.3389/fnhum.2022.937319

URL: https://www.frontiersin.org/journals/human-neuroscience/articles/10.3389/fnhum.2022.937319/full

Nishi Y, Ikuno K, Minamikawa Y, Osumi M, Morioka S. Case report: A novel transcutaneous electrical nerve stimulation improves dysesthesias and motor behaviors after transverse myelitis. Front Hum Neurosci. 2024;18:1447029. Published 2024 Nov 6. doi:10.3389/fnhum.2024.1447029

URL: https://www.frontiersin.org/journals/human-neuroscience/articles/10.3389/fnhum.2024.1447029/full

問い合わせ先

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

客員研究員 西 祐樹

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

教授 森岡 周

Tel: 0745-54-1601

Fax: 0745-54-1600

E-mail: s.morioka@kio.ac.jp

脳卒中後失行症における感覚−運動統合の障害と保持された明示的行為主体感の乖離

PRESS RELEASE 2025.6.20

脳卒中後にみられる四肢失行は,運動麻痺や感覚障害がないにもかかわらず,意図的な行為が困難になる高次脳機能障害の一つです.この障害の背景の一部には,運動と感覚の統合の不具合,すなわち「感覚−運動統合」の破綻があるとされていますが,それがどのように「自分が自分の行為を引き起こしている」という感覚(=行為主体感,Sense of Agency: SoA)に影響するかは不明でした.畿央大学大学院の信迫悟志 教授,森岡周 教授らは,嶋田総太郎 教授(明治大学),前田貴記 講師(慶應義塾大学)らと共同で,左半球脳卒中患者を対象に,「感覚−感覚統合」および「感覚−運動統合」の時間的な処理幅(=時間窓)と,明示的なSoAの時間窓を比較する実験を実施しました.その結果,失行を有する患者では「感覚−運動統合」の時間窓が著しく歪んでいる(=遅延検出が困難)一方で,明示的なSoAの時間窓は保持されていることが示されました.この研究成果は,Frontiers in Human Neuroscience誌(Distorted time window for sensorimotor integration and preserved time window for sense of agency in patients with post-stroke limb apraxia)に掲載されています.

本研究のポイント

■失行症を有する患者では,「自己運動」と「視覚フィードバック」との時間的一致/不一致を検出する能力(=感覚−運動統合の時間窓)が著しく歪んでいた.

■一方で,「受動運動」と「視覚フィードバック」との時間的一致/不一致を検出する能力(=感覚−感覚統合の時間窓)と「自分の行為によってその結果が生じた」と明示的に感じられる時間幅(=明示的SoAの時間窓)は保持されていた.

■感覚−運動統合の時間窓の歪みは失行の重症度と有意に相関していたが,感覚−感覚統合の時間窓や明示的SoAの時間窓にはそのような相関は認められなかった.

■感覚−運動統合の破綻とSoAの保持という乖離は,失行患者において高次の認知的補償機構(メタ認知や概念的推論)が働いている可能性を示唆する.

研究概要

脳卒中後にみられる失行症は,運動麻痺や感覚障害がないにもかかわらず,日常生活上の様々な意図的な動作(ジェスチャー,パントマイム,模倣,道具使用)が困難となる高次脳機能障害です.その背景には,自己の運動と感覚的な結果との統合(感覚−運動統合)の障害があるとされますが,それが「自分の行為によって結果が生じた」と感じる意識経験(SoA)にどのような影響を及ぼすかは明らかではありませんでした.

本研究では,左半球脳卒中後の患者を対象に,感覚−感覚統合,感覚−運動統合,および明示的なSoAの時間窓を定量的に測定する2つの心理物理課題を実施し,その関連性を検討しました.その結果,感覚−運動統合にのみ障害がみられた一方で,SoAの時間窓は保たれており,SoAにおける高次認知的補償機構の存在が示唆されました.

研究内容

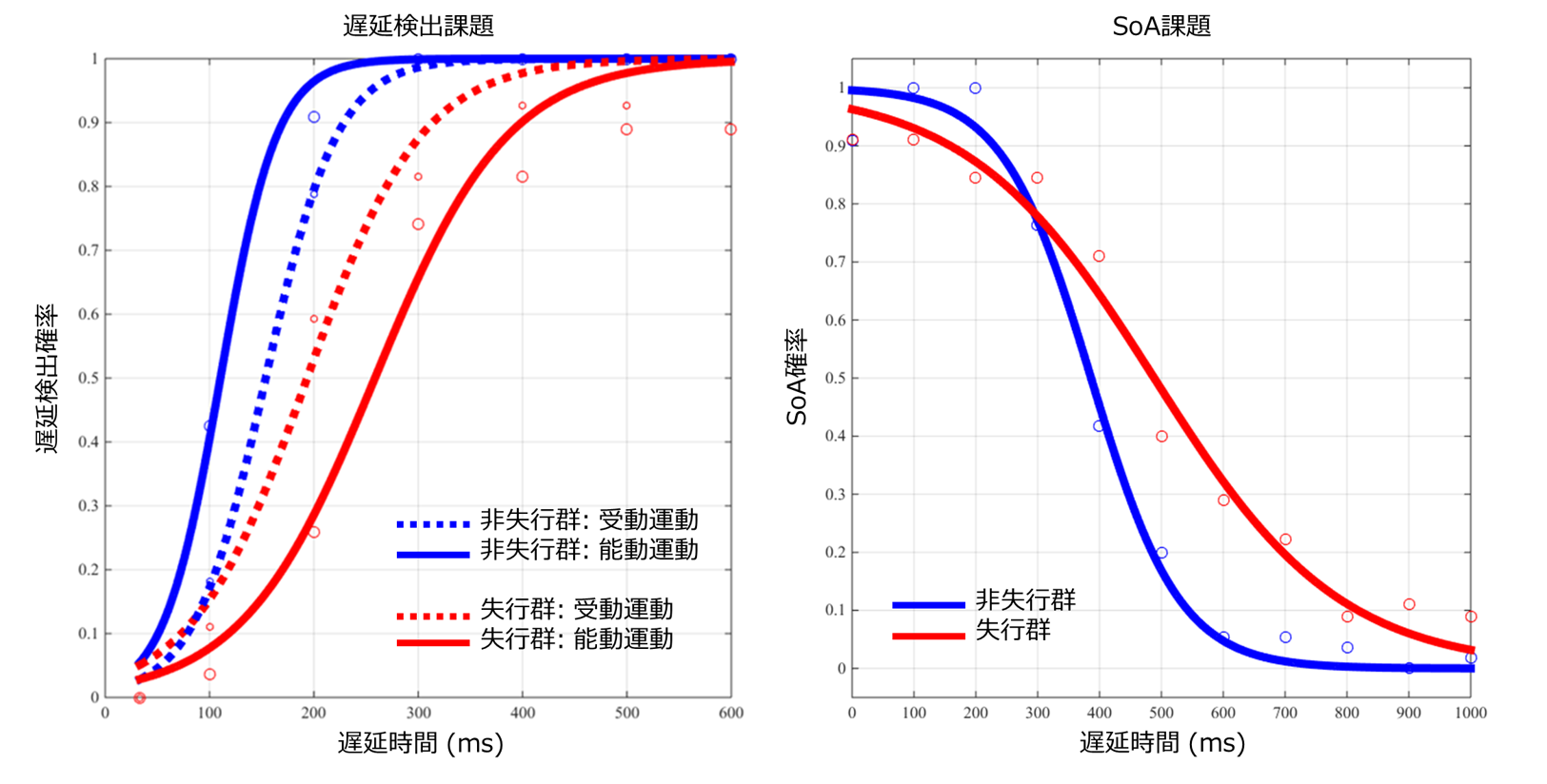

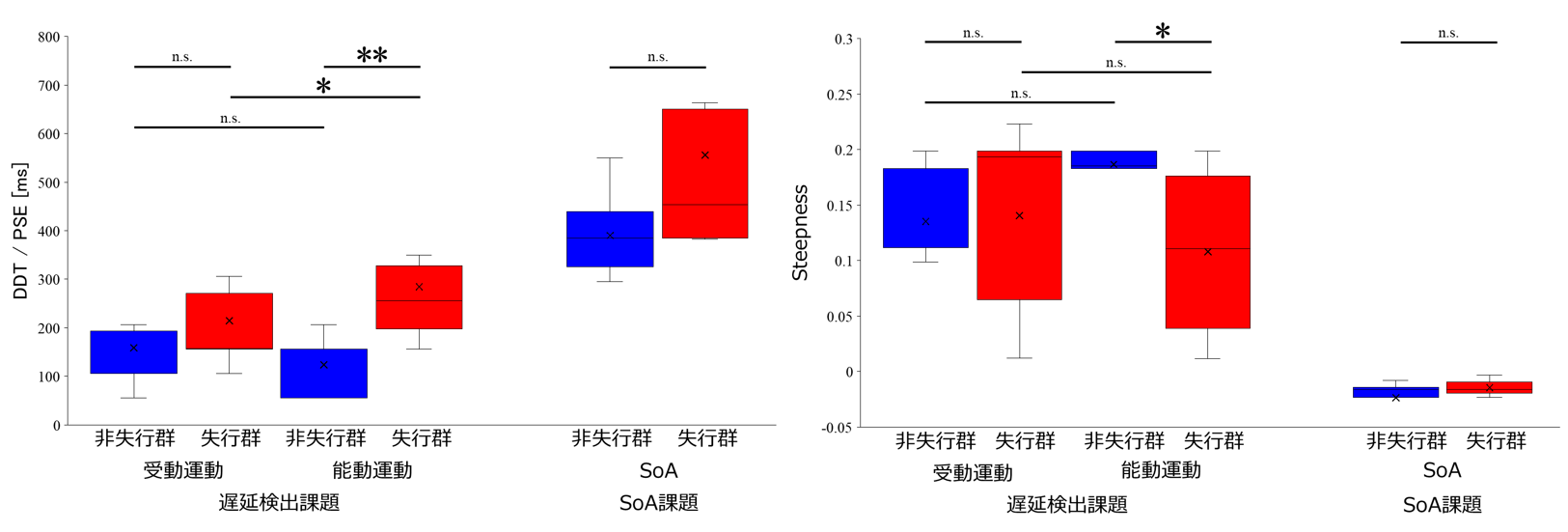

本研究では,左半球脳卒中患者20名(失行群9名,非失行群11名)を対象に,2つの心理物理課題を用いて,感覚-感覚/感覚-運動統合と明示的SoAの時間窓を比較検討しました.失行の有無はApraxia screen of TULIA (AST)により評価されました.

遅延検出課題:

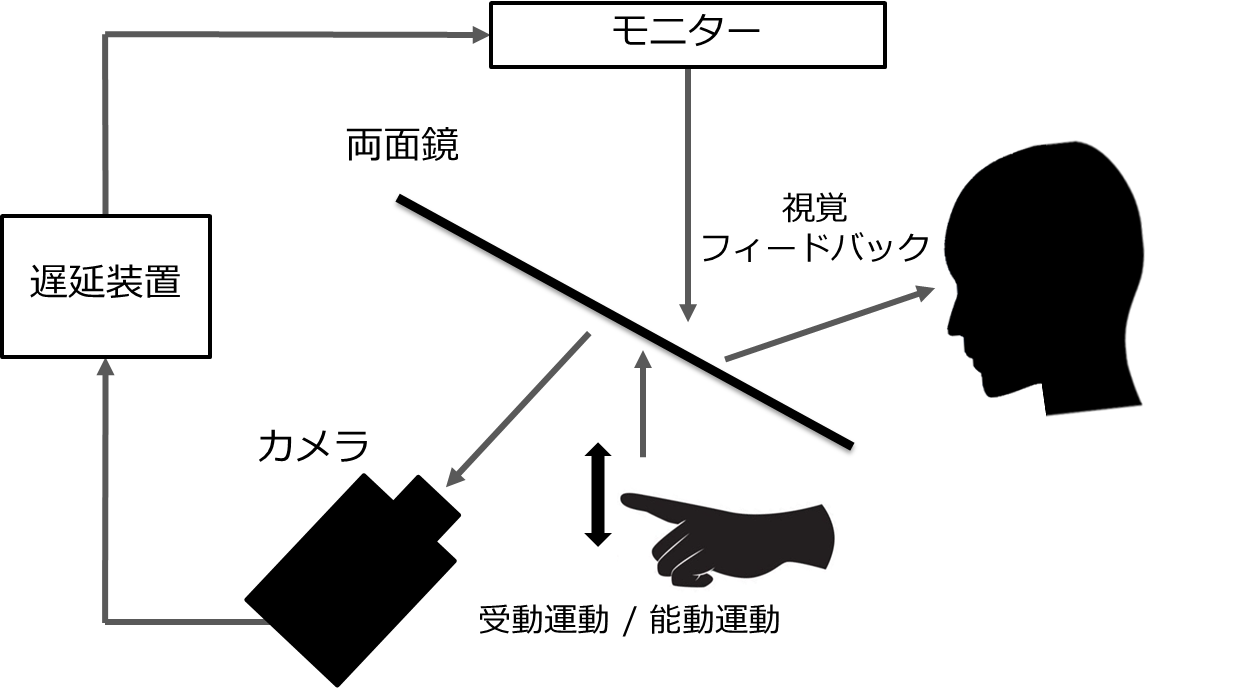

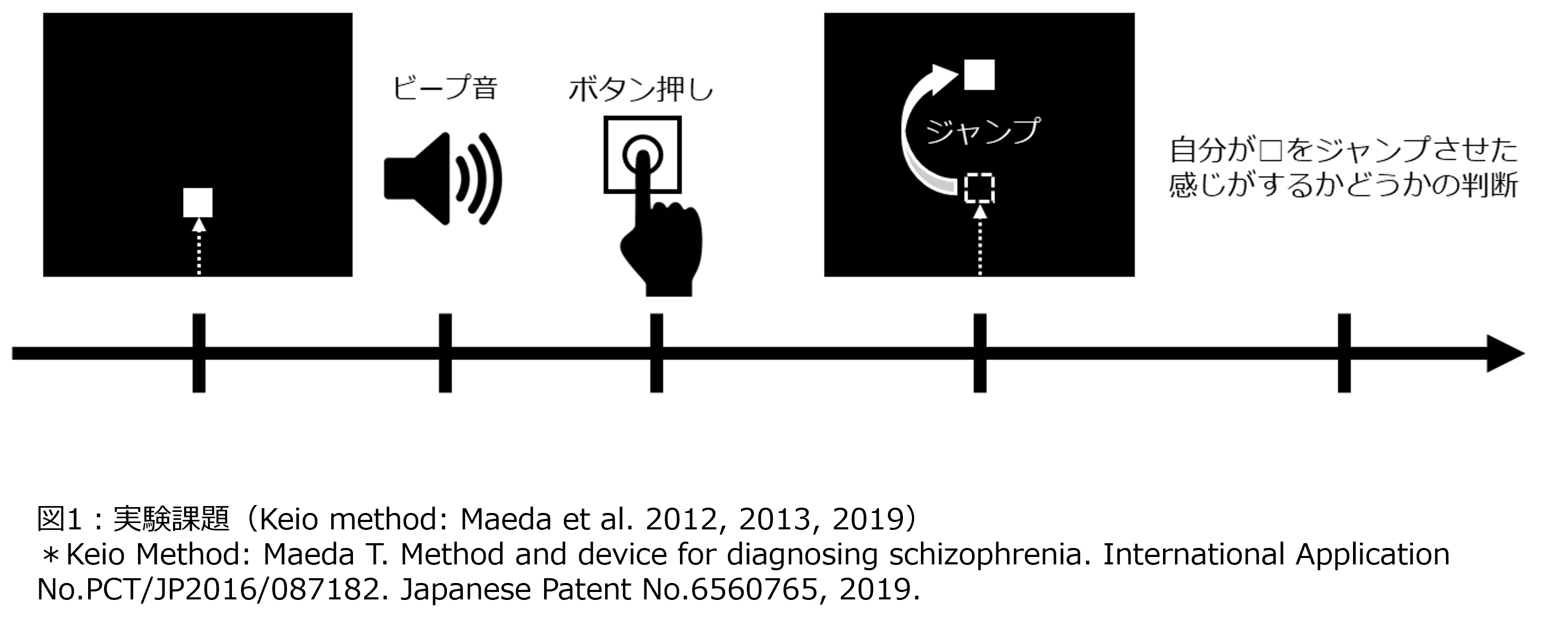

この課題では,参加者には,左示指の受動運動および能動運動に対するその映像フィードバックの遅延を検出してもらいました.映像遅延は0〜600msまでの7段階(100ms刻み)で設定され,各条件下で遅延の有無を強制選択で回答してもらいました(図1).

その結果,失行群では能動運動に対する視覚フィードバックの遅延を検出する感覚−運動統合の時間窓(能動-DDT)が有意に延長しており(遅延検出が困難),その判断の明瞭さ(能動-steepness)も緩やかであることが示されました.一方で,受動運動に対する視覚フィードバックの遅延を検出する感覚−感覚統合の時間窓(受動-DDT)とその判断の明瞭さ(受動-steepness)には群間差が認められませんでした(図3, 図4).

図1. 遅延検出課題

明示的SoA課題:

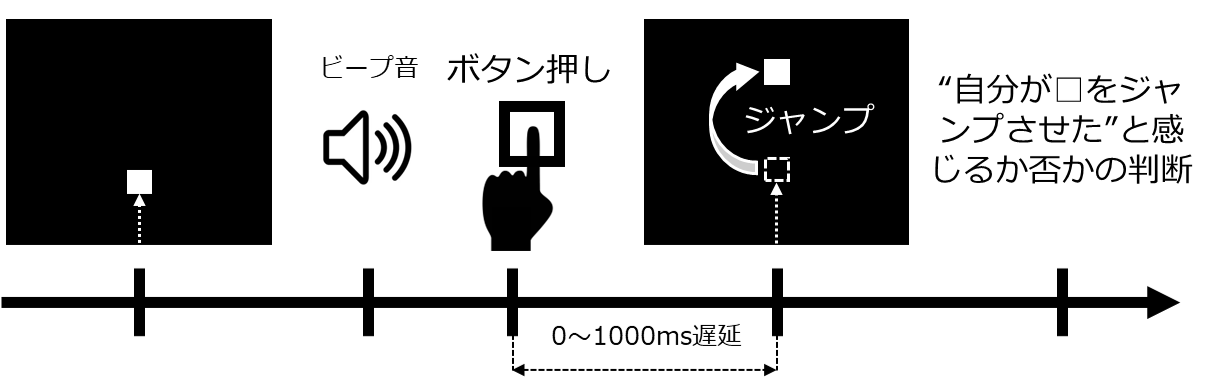

この課題では,参加者のボタン押しによって,画面上の正方形の図形(□)がジャンプします.ただし,実際にはボタンを押してから□がジャンプするまでに,0〜1000ミリ秒の間で設定された11(100ms刻み)遅延がランダムに挿入されます.各試行の後,参加者は「自分のボタン押しによって□がジャンプしたと感じたかどうか」について,“はい/いいえ”で主観的に回答します.この回答をもとに,どの程度の時間的遅延まで「自分のボタン押しが□ジャンプの原因である」と感じられるか,すなわちSoAが保たれる時間幅(=SoAの時間窓)を定量的に評価しました(図2).

その結果,失行群と非失行群の間で,SoAの時間窓(PSE)や判断の明瞭さ(SoA-steepness)に有意差は認められず,明示的なSoAは保持されていることが示されました(図3, 図4).

図2. 明示的SoA課題

※Keio Method: Maeda T. Method and device for diagnosing schizophrenia. International Application No.PCT/JP2016/087182. Japanese Patent No.6560765, 2019.

図3. 遅延検出確率曲線と明示的SoA判断曲線

図4. 群内・群間比較結果

本研究の臨床的意義および今後の展開

本研究は,脳卒中後失行症を呈した患者において,感覚−運動統合に明らかな障害がある一方で,明示的なSoAは保持されているという乖離を,初めて実証的に示しました.この結果は,SoAが単一の過程ではなく,低次の感覚−運動レベル(予測誤差の検出など)から高次の認知的判断レベル(自己帰属の判断)までの階層的なプロセスで構成されているという近年の理論枠組みを支持するものです.とりわけ,低次レベルに障害があっても高次の判断が保持されうるという点は,SoAの可塑性や補償のあり方を理解するうえで重要な示唆を与えます.本研究は,失行という病態を通じて,ヒトにおけるSoAの生成メカニズムをより深く理解するための貴重な手がかりを提供するものです.

論文情報

Nobusako S, Ishibashi R, Maeda T, Shimada S and Morioka S.

Front. Hum. Neurosci. 2025.

問い合わせ先

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

畿央大学大学院健康科学研究科

教授 信迫悟志

Tel: 0745-54-1601

Fax: 0745-54-1600

E-mail: s.nobusako@kio.ac.jp

パーキンソン病の起立動作能力低下に関連する臨床症状および生体力学的特性の解明

PRESS RELEASE 2025.6.9

パーキンソン病(PD)患者の起立動作(Sit-to-Stand: STS)障害は,上肢補助なしで評価することにより,時間延長,起立失敗,離臀(りでん)失敗へと段階的に進行しますが,それぞれの段階に特異的な臨床症状および生体力学的要因は明らかにされていませんでした.畿央大学大学院博士後期課程の岩井將修氏と岡田洋平教授らは,PD患者と健常者を対象に,上肢補助なしでのSTS動作を床反力計により評価しました.その結果,STS動作の段階的な進行には,体重移動能力の段階的な低下が関連することを示しました.また,STS動作の遅延は,臀部加速などの生体力学的異常と関連し,起立失敗は下肢寡動や足部の早期減速と,また離臀失敗は,姿勢制御機能の低下が強く関連することも示しました.本研究により,PD患者のSTSの障害の早期の進行に伴い,主たる関連要因が変化することが初めて明らかになりました.これらの知見は,動作障害の段階に応じた評価と予防的介入の基盤となるため,臨床的意義が極めて高いものです.本研究成果はMovement Disorders Clinical Practice誌(Clinical and Biomechanical Factors in the Sit-to-Stand Decline in Parkinson’s Disease)(IF: 4.0)に掲載されました.

本研究のポイント

■パーキンソン病患者の上肢補助なしの起立動作(Sit-to-Stand: STS)を,成功群・起立失敗群・離臀失敗群に分類し,床反力計による生体力学的要因の評価と臨床評価により各段階の特徴を検討した.

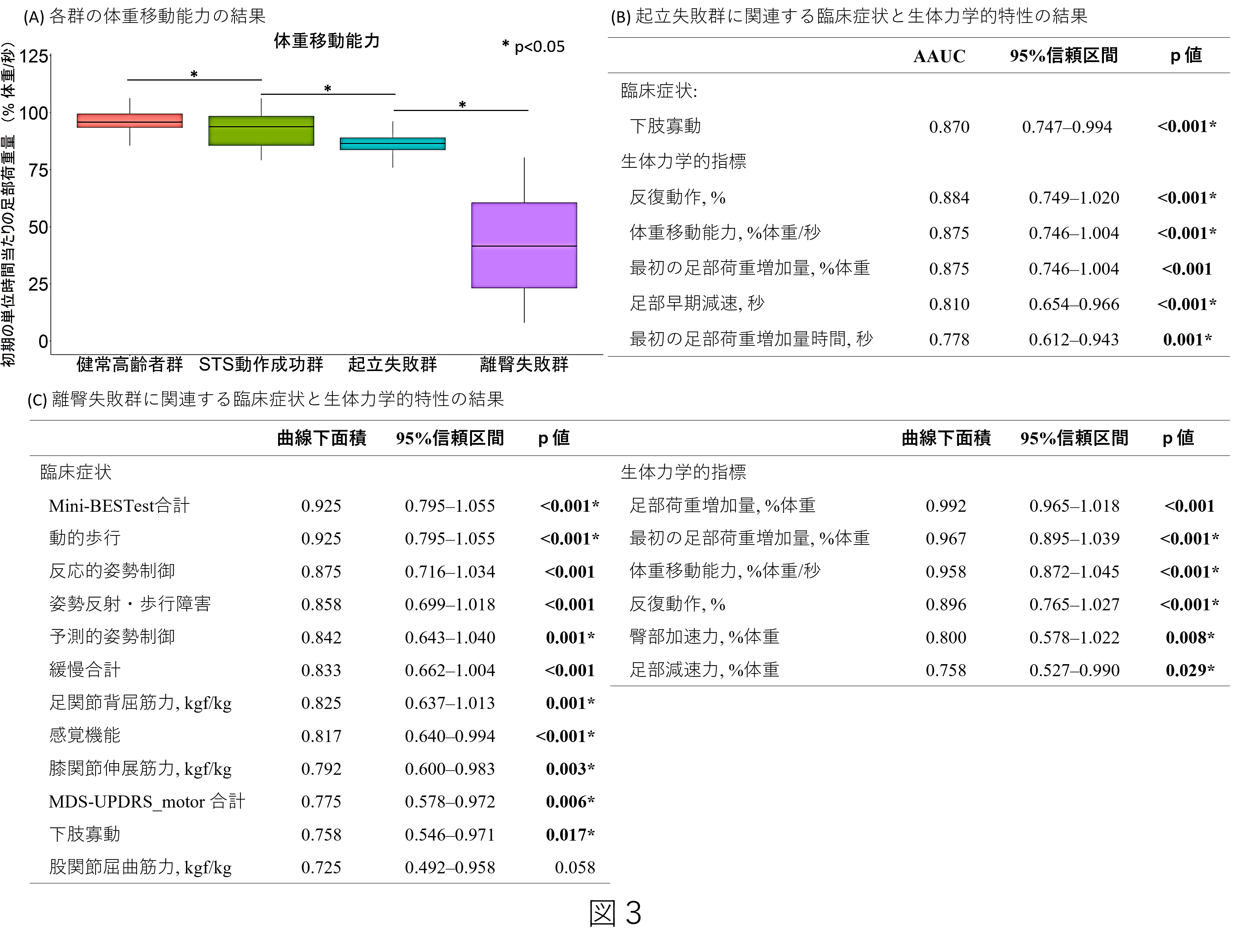

■STS能力の段階的な低下に伴い,体重移動能力も段階的に低下することが示された.

■各段階には特異的な生体力学的要因や臨床症状が関与しており,時間延長には臀部加速の低下,起立失敗には下肢寡動と足部早期減速,離臀失敗ではバランス機能の低下が特に関与することが示された.

研究概要

パーキンソン病(Parkinson’s disease: PD)患者の起立(Sit-to-Stand: STS)動作の障害は,早期から段階的に進行することが知られていますが,各段階における臨床症状や生体力学的特性の違いは十分に解明されていませんでした.PD患者のSTS動作の障害の進行を予防するためには,早期の異常を的確に捉え,その関連要因について理解することは極めて重要です.

畿央大学大学院博士後期課程の岩井將修氏と岡田洋平教授らは,PD患者と健常高齢者を対象に,上肢補助なしのSTS動作を床反力計で解析しました.その結果,PD患者ではSTS動作能力が段階的に低下し,時間延長,起立失敗,離臀失敗へと進行すること,および各段階で異なる主因子が関与することを初めて明らかにしました.具体的には,STS動作の遅延には体重移動能力の低下や臀部加速の異常が,起立失敗には下肢寡動と足部早期減速が,離臀失敗にはバランス機能の低下が関連していました.本研究は,PD患者のSTS障害の進行様式とそれに関与する要因を体系的に明示した初の研究であり,段階別の個別介入設計に資する重要な知見です.

研究内容

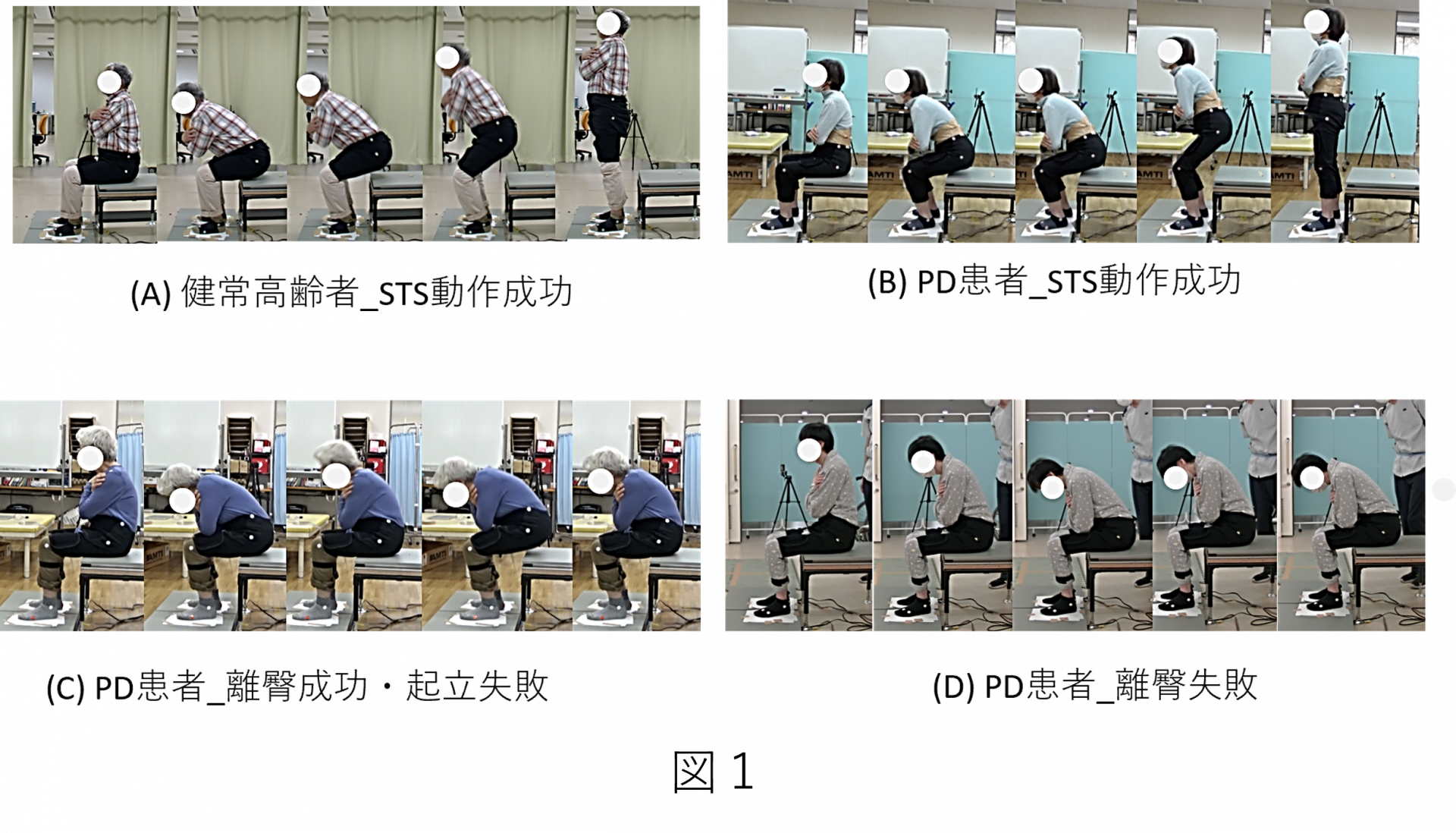

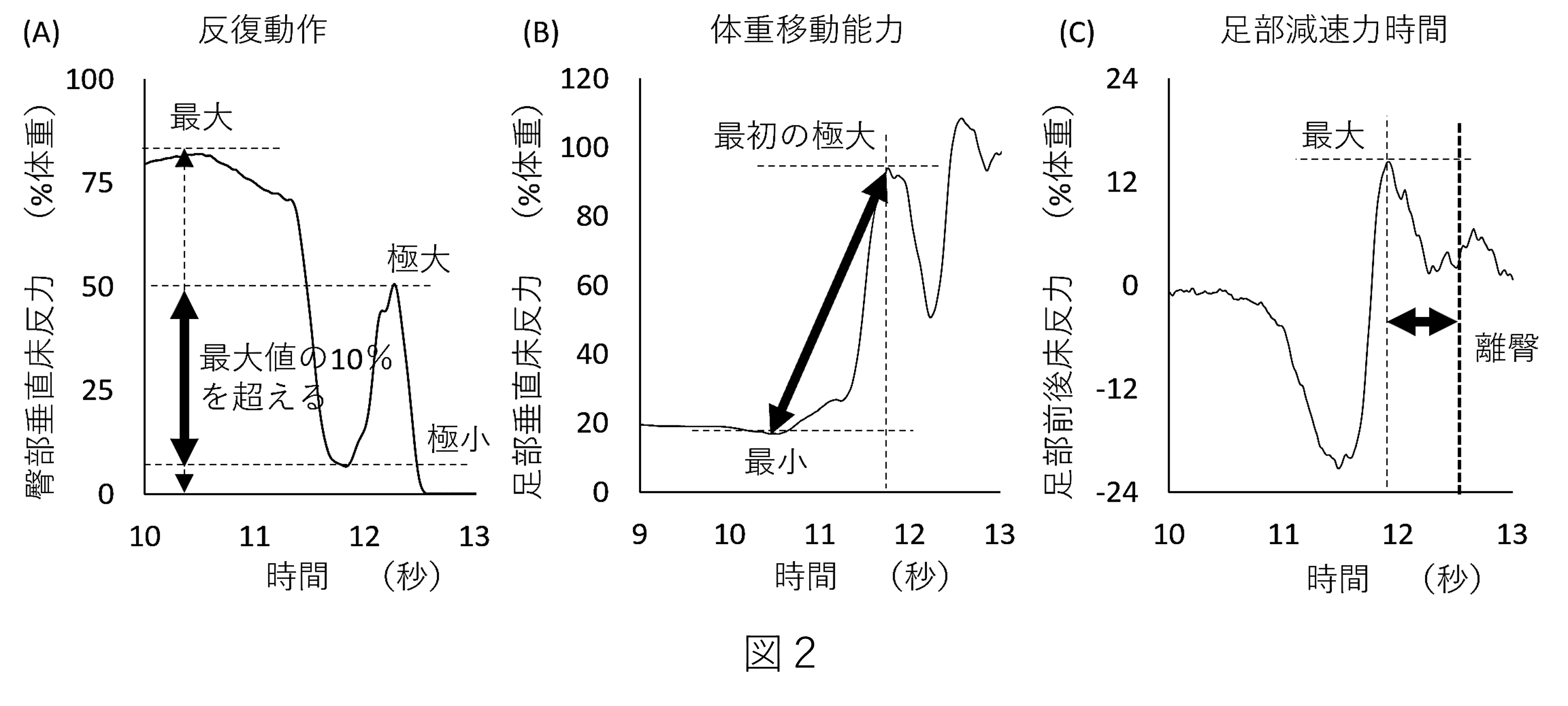

本研究では,パーキンソン病(Parkinson’s disease: PD)患者における起立動作(Sit-to-Stand: STS)の障害が,上肢補助なしの動作では,時間延長・起立失敗・離臀失敗と段階的に進行することに着目し,それぞれの段階に関連する臨床症状および生体力学的因子を明らかにすることを目的としました.本研究では,健常高齢者とPD患者を対象に上肢補助なしSTS動作の評価を床反力計上で実施し,健常高齢者群,STS動作成功群,起立失敗群,離臀失敗群の4群に分けました(図1).

生体力学的指標としては,体重移動能力や加速,減速力やその発揮のタイミング,反復動作の頻度などを計測しました(図2).また,臨床評価として,各運動症状(Movement Disorder Society-sponsored revision of the Unified Parkinson’s Disease Rating Scale part 3:MDS-UPDRS part3),バランス能力(Mini-Balance Evaluation Systems Test: Mini-BESTest),下肢筋力の評価を実施しました.

その結果,STS動作の段階的な進行には,体重移動能力の段階的な低下が関連することを示しました.また,STS動作の遅延は,臀部加速などの生体力学的異常とも関連し,起立失敗は下肢寡動や足部の早期減速と,また離臀失敗は,姿勢制御機能の低下が強く関連することも示しました(図3).

これらの結果から,STS動作の早期の障害の段階的な進行には,臀部から足部への体重移動能力の低下が一貫して関与することが示されたが,各段階において,特異的に関連する運動力学的要因や臨床症状が存在する可能性が示唆されました.本研究結果は,PDのSTS障害の早期の異常を捉え,有効な予防介入戦略を検討する上で基盤となる重要な知見となると考えられます.

本研究の臨床的意義および今後の展開

本研究結果は,PD患者のSTSの早期の障害とその変化,そして関連する臨床症状や生体力学的特性に関する理解を促す基礎的な知見となり,障害の進行を予防するための介入戦略を検討する上で極めて重要な知見である.今後は,本研究結果を踏まえたPDのSTS障害に対する介入の効果検証や着座動作の障害に対する検討も進めていく予定である.

論文情報

Masanobu Iwai, Shigeo Tanabe, Soichiro Koyama, Kazuya Takeda, Yuichi Hirakawa, Ikuo Motoya, Yuta Okuda, Yutaka Kikuchi, Hiroaki Sakurai, Yoshikiyo Kanada, Mami Kawamura, Nobutoshi Kawamura, Yohei Okada.

Clinical and Biomechanical Factors in the Sit-to-Stand Decline in Parkinson’s Disease

Movement Disorders Clinical Practice, 2025

問い合わせ先

畿央大学大学院健康科学研究科

博士後期課程 岩井 將修

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

教授 岡田 洋平

Tel: 0745-54-1601

Fax: 0745-54-1600

E-mail: y.okada@kio.ac.jp

パーキンソン病患者のベッド動作の自立度低下に関連する要因

PRESS RELEASE 2025.6.2

パーキンソン病(Parkinson’s disease: PD)患者は,進行とともにベッド動作(寝返り・起き上がり・寝転がり)の自立度が低下しますが,その関連要因については十分に明らかにされていませんでした.

畿央大学大学院博士後期課程の成田雅氏と岡田洋平教授らは,109名のPD患者を対象に,日中のベッド上動作の自立群/非自立群に分類し,上肢の筋強剛と体軸症状が,すべてのベッド動作の非自立と関連していることを初めて実証しました.また,寝返りの非自立には体幹伸展筋力の低下が関連することも示しました.本研究は,従来明確でなかった各ベッド上動作の自立度低下に関連する要因について包括的に解析し,明らかにした点で新規性があり,ベッド動作の自立度低下を予防,改善するための有効な介入戦略の発展に寄与することが期待されます.この研究成果は,Journal of Movement Disorders誌(Factors associated with the decline ofin daytime bed- mobility independence in patients with Parkinson’s disease: A cross-sectional study)(IF: 2.5)に掲載されています.

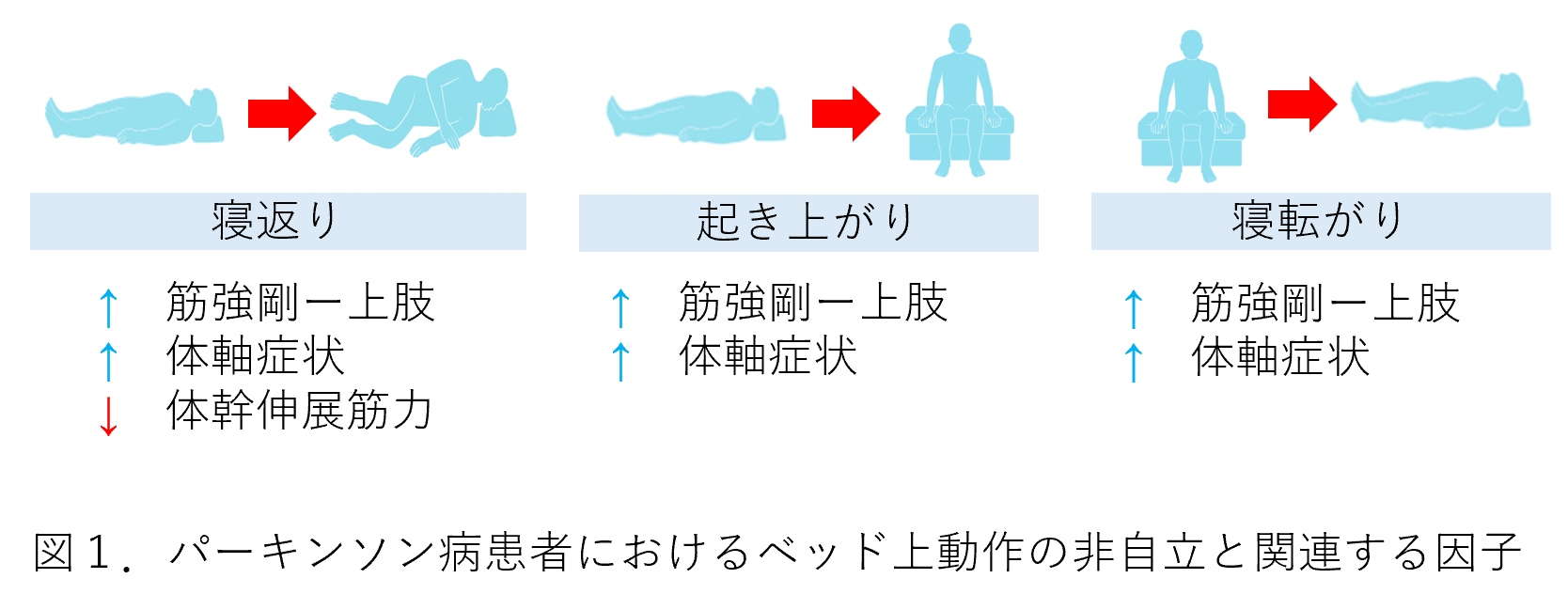

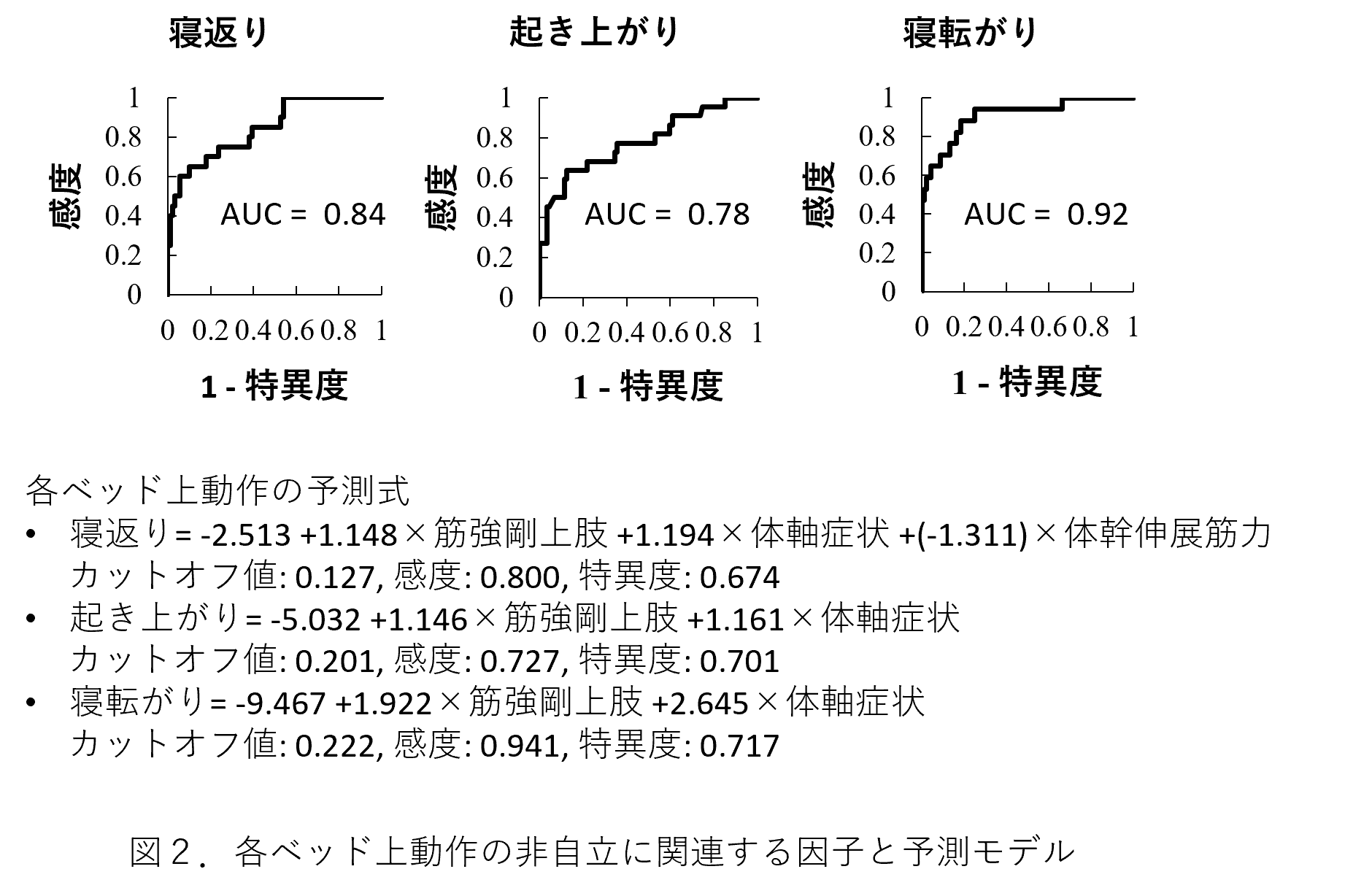

本研究のポイント

■パーキンソン病患者109名を対象に,日中のベッド動作(寝返り・起き上がり・寝転がり)の自立と関連する要因について包括的に検証した結果,上肢の筋強剛と体軸症状が全動作に共通する非自立の要因であることが示されました.

■各動作には特異的な要因も存在し,寝返りには体幹伸展筋力が関与し,進行期の起き上がり・寝転がりには認知機能が関与することが示唆されました.

■これらの関連要因の理解に基づく介入戦略が,PD患者のベッド動作の自立度低下の予防,改善,介護負担の軽減に寄与することが期待される.

研究概要

パーキンソン病(PD)は,進行に伴ってベッド上での寝返りや起き上がり,寝転がりといった動作が困難になり,自立度が低下していきます.畿央大学大学院の成田雅氏と岡田洋平教授らの研究チームは,日中におけるベッド上動作の自立度に着目し,Hoehn and Yahr stage 2〜4のPD患者109名を対象とした横断的観察研究を実施しました.本研究では,「寝返り」「起き上がり」「寝転がり」の3つの動作について,運動症状(筋強剛,寡動,振戦,体軸症状),頸部・体幹・股関節筋力,認知機能との関連を包括的に評価しました.

その結果,上肢の筋強剛と体軸症状は,寝返り・起き上がり・寝転がりの全動作に共通して非自立と強く関連する主要因子であることが明らかになりました.さらに寝返りの非自立には体幹伸展筋力の低下も関与していました.Hoehn and Yahr stage 4の患者群に限定した分析では,起き上がりや寝転がりの非自立群において,**Mini-Mental State Examination(簡易認知機能検査)のスコア低値およびTrail Making Test Part A(注意機能検査)**の時間延長がみられ認知機能と注意機能の低下が関連することも示されました.

これらの結果から,上肢の筋強剛や体軸症状に対する介入に加え,個別化した認知機能への支援を含む早期介入が,ベッド動作の自立度維持に寄与する可能性が示唆されました.今後は,これらの関連要因の理解に基づく介入戦略が,PD患者のベッド動作の自立度低下の予防,改善,介護負担の軽減に寄与することが期待されます.

研究内容

本研究は,パーキンソン病(PD)患者における日中のベッド動作の自立度低下に関連する臨床的因子を明らかにすることを目的とした横断的観察研究です.Hoehn and Yahr stage 2〜4のPD患者109名を対象に,寝返り,起き上がり,寝転がりの3つの動作について,左右両方向に3回ずつ実施し,全て自力で完遂できた場合を「自立」,補助(介助やベッド柵利用)を要した場合を「非自立」と判定しました.自立・非自立の判定はビデオ記録に基づき,理学療法士2名が独立に評価し,全例で一致しました.

同時に,運動症状(筋強剛,寡動,振戦,体軸症状),頸部・体幹・股関節の筋力,認知機能(MMSE,TMT)を評価し,各動作の自立・非自立との関連性を包括的に解析しました.

その結果,すべてのベッド動作において上肢の筋強剛と体軸症状が非自立と有意に関連しており,さらに寝返りでは体幹伸展筋力の低下も関与していることが明らかになりました.

さらに,ロジスティック回帰分析により各動作の非自立を予測する多変量モデルを構築し,寝返り(AUC=0.84),起き上がり(AUC=0.78),寝転がり(AUC=0.92)において良好な識別性能が示されました.

また,Hoehn and Yahr stage 4の患者に限定したサブ解析では,起き上がり・寝転がりの非自立群において認知機能が有意に低下しており,Mini-Mental State Examinationスコアの低値およびTrail Making Test Part Aの所要時間延長が,注意・実行機能の低下との関連を示しました.

以上より,PD患者における日中のベッド動作の自立度低下には,上肢の筋強剛や体軸症状に加えて,進行期には注意・認知機能の関与も重要であることが示唆され,今後の有効な介入戦略の構築に向けた科学的基盤となることが期待されます.

本研究の臨床的意義および今後の展開

本研究は,パーキンソン病(PD)患者における日中のベッド上動作の自立度に影響する臨床的因子を,動作ごとに詳細に解析した初の横断的観察研究であり,上肢の姿勢保持および体幹起こしがすべての動作に共通する重要な要因であることを明らかにしました.Hoehn and Yahr stage 4に限定したサブ解析では,起き上がり・寝転がりの両動作においては,認知機能の低下が影響することが示されました.これにより,進行期PDでは姿勢制御機能に加えて認知機能要因が動作自立に大きく影響することが示唆されました.

本研究の臨床的意義としては,患者のベッド上動作の自立の難易度を的確に把握し,動作ごとの課題に基づく介入戦略策定や,自立度低下の予防,改善,介護負担の軽減につなげることが期待されます.

今後は,ベッド上動作の自立に関連する要因を経時的に評価する縦断的調査や,初期・OFF期での動作評価,さらに介入効果の検証にも取り組んでいく予定です.

論文情報

Masaru Narita, Kosuke Sakano, Yuichi Nakashiro, Fumio Moriwaka, Shinsuke Hamada, Yohei Okada

Journal of Movement Disorders, 2025

問い合わせ先

畿央大学大学院健康科学研究科

博士後期課程 成田 雅

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

教授 岡田 洋平

Tel: 0745-54-1601

Fax: 0745-54-1600

E-mail: y.okada@kio.ac.jp

6-7歳児における運動イメージの使用は未熟:2つの運動イメージ課題からの証拠

PRESS RELEASE 2025.5.29

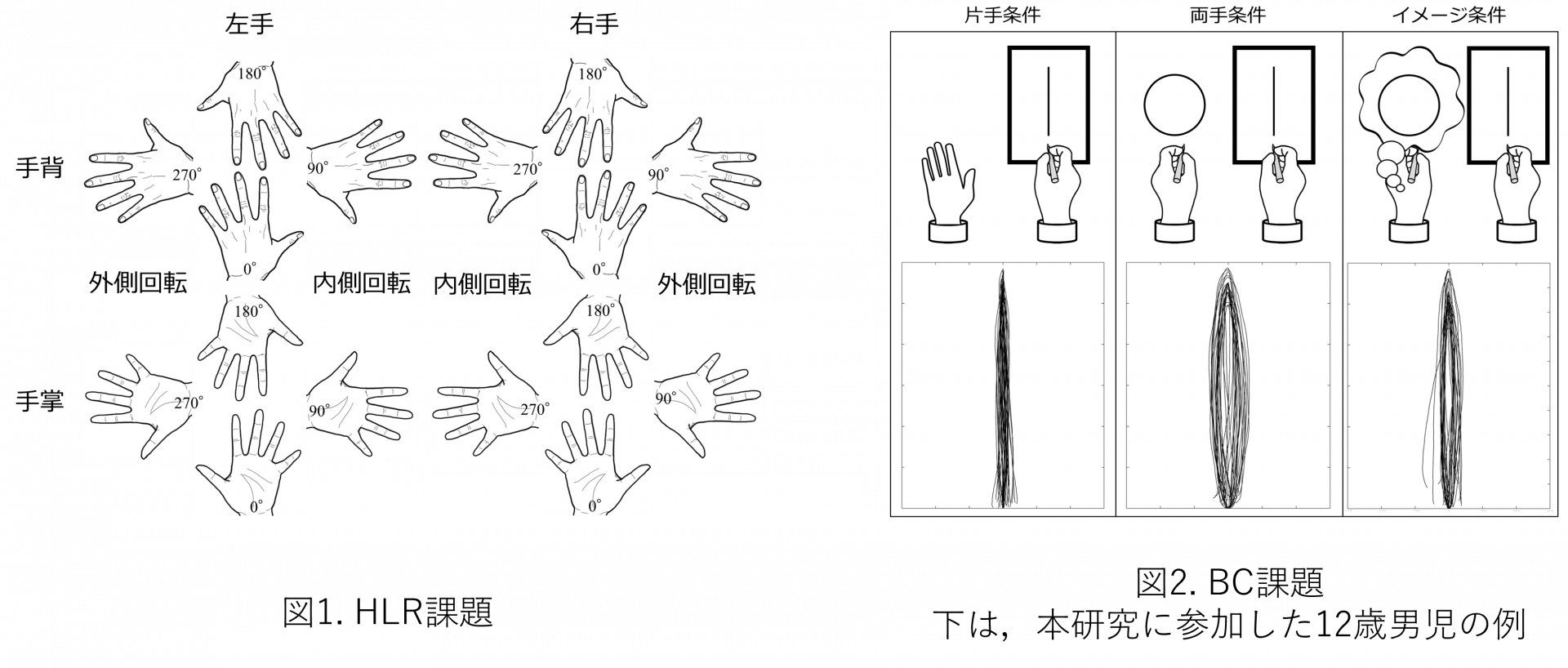

運動イメージ(motor imagery: MI)とは,実際に身体を動かすことなく,頭の中でその運動を想像する動的な認知プロセスです.MIは「運動の計画と実行に関わる行為表象」とされており,意図形成,運動の計画,運動プログラムの構築という点で,実際の身体運動と機能的に同等であると考えられています.このMIの使用は,成人では十分に発達していることが知られていますが,小児における発達過程は十分に明らかにされていませんでした.畿央大学大学院健康科学研究科の信迫悟志 教授らの研究チームは,6〜13歳の定型発達児を対象に,2種類のMI課題(手の左右識別課題と両手結合課題)を用いて,年齢によるMI能力の発達変化を詳細に検討しました.この研究成果は,Human Movement Science誌(The use of motor imagery in 6–7-year-old children is not robust: Evidence from two motor imagery tasks)に掲載されています.

研究概要

本研究では,6〜13歳の定型発達児50名を対象に,子どもたちがどれだけ正確に手のMIを想起できるかを評価するため,2種類のMI課題を実施しました.1つ目は最も代表的なMI課題である手の左右識別(hand laterality recognition: HLR)課題(図1)で,モニター上に提示されるさまざまな角度・向きの手の画像を見て,それが左手か右手かをMIを用いて判断するものです.この課題では,正答率や正反応時間(RT)に加えて,生体力学的制約(身体の動きにくさ)効果や手の姿勢の効果の有無を指標とし,子どもたちのMIの使用の程度を測定しました.2つ目はニッチなMI課題である両手結合(bimanual coupling: BC)課題(図2)で,次の3条件が含まれます.片手条件:利き手でまっすぐな線を繰り返し描く.両手条件:利き手でまっすぐな線を描きながら,他方の手で同時に円を描く.MI条件:利き手でまっすぐな線を描きながら,非利き手で円を描いているのを頭の中でイメージする(実際には動かさない).BC課題では,利き手で描いた反復直線を計測し,各条件で描かれた線の歪みの程度を楕円化指数(ovalization index: OI)として算出し,特にMI条件のOIから片手条件のOIを減算した値(イメージ干渉効果: Imagery Coupling Effect: ICE)は,MIが適切に想起できていることの定量指標となります.さらに,微細運動技能も測定し,MIとの関連性も検討しました.

本研究のポイント

■6〜7歳児では,どちらの課題においてもMI使用の証拠が明確には見られなかった.

■HLR課題では,年齢が上がるにつれてRTの短縮と正答率の向上が認められ,MI能力が発達的に向上することが示された.

■一方で,BC課題では,6〜13歳の間でICEに明確な年齢差は見られず,年齢とICEとの間の相関関係も示されなかった.

■どちらのMI能力も微細運動技能と有意に関連していた.

研究内容

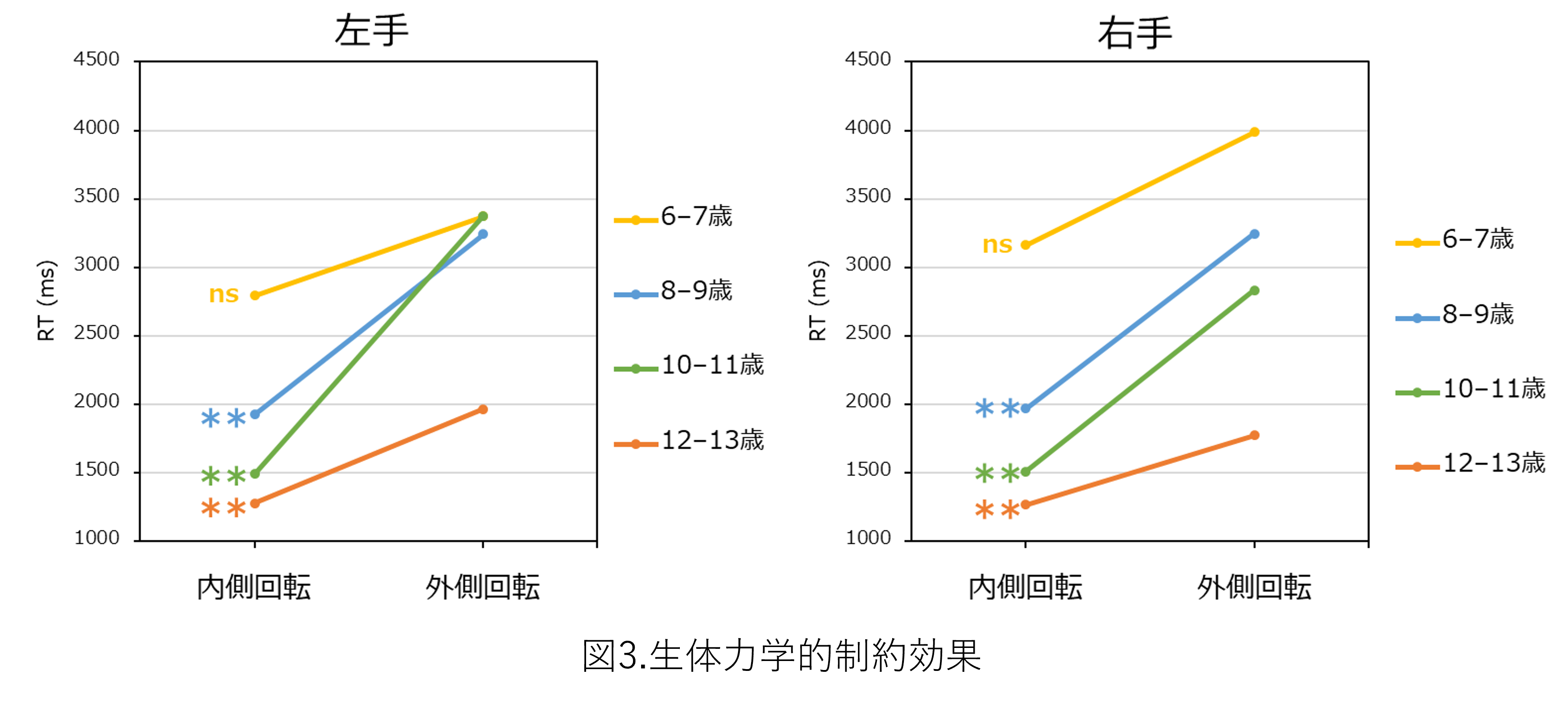

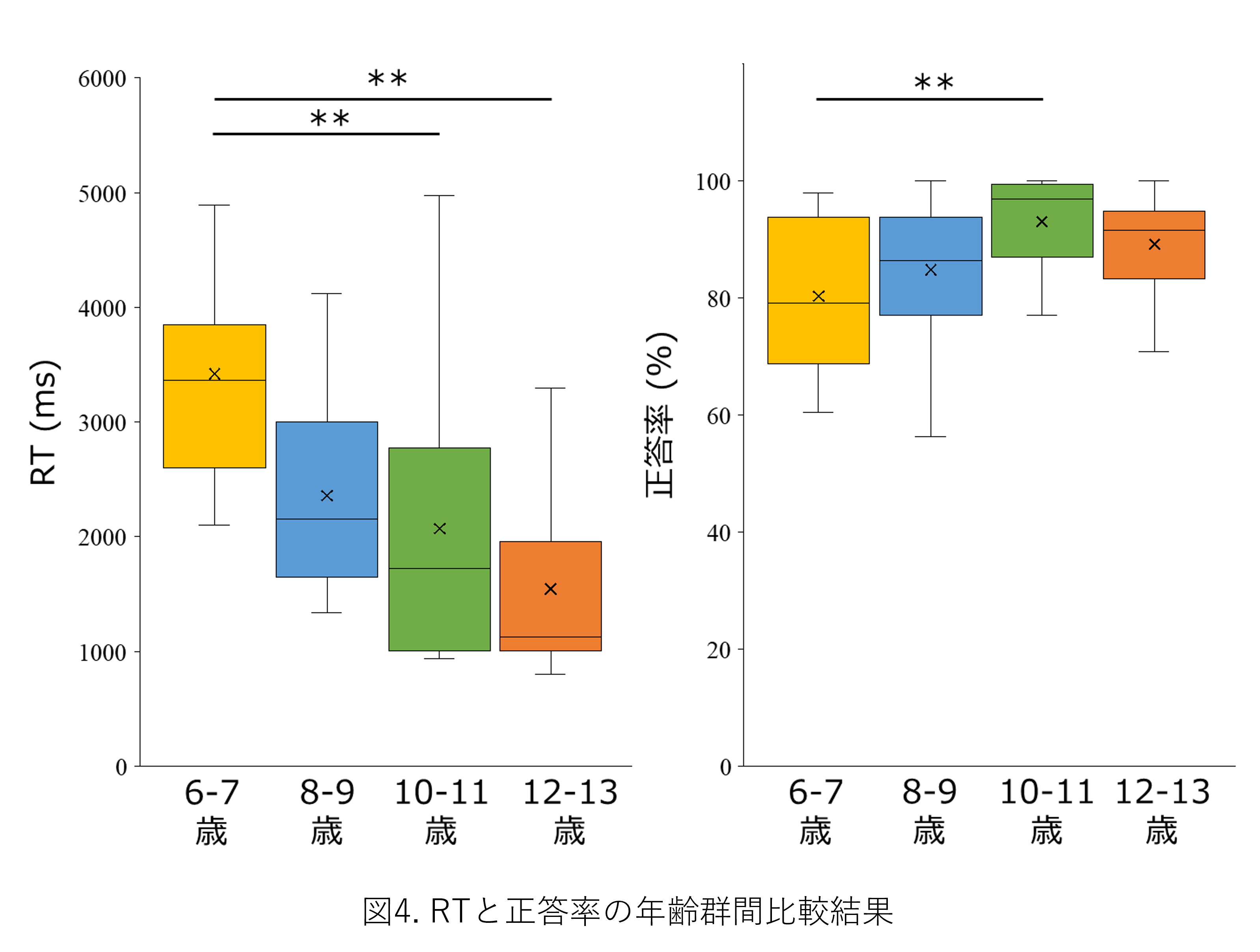

HLR課題

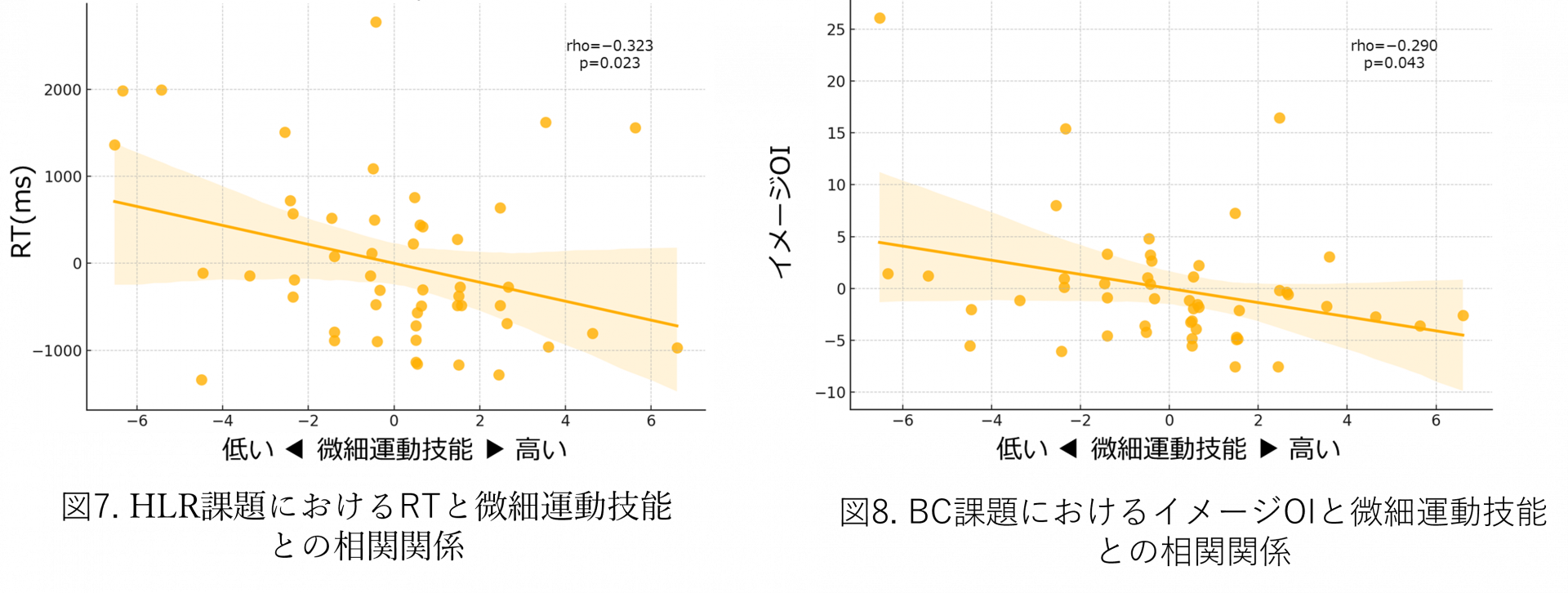

6〜13歳の子ども50名を対象に,HLR課題とBC課題,および微細運動技能検査を実施しました.得られたデータは,年齢群(6–7歳,8–9歳,10–11歳,12–13歳)間の比較および相関分析を通じて,MIの発達的変化と,MIと微細運動技能との関連を検討するために用いられました.6〜7歳児では,生体力学的制約効果(身体で取りやすい姿勢の手画像でRTが短くなる効果)が見られず,MIの使用が不十分である可能性が示されました(図3).一方,8歳以上の群では生体力学的制約効果が明確に観察され,年齢に伴ってMI能力が向上することが示されました(図3).また,正答率やRTにおいても,年齢とともに有意な改善が確認されました(図4).

BC課題

ICE(片手で線を描きながら他方の手の円描きをイメージすることで線が歪む効果)は,8歳以上では見られたものの,6〜7歳児では観察されませんでした(図5).ただしICEは,全体的に年齢差が小さく,HLR課題ほど明確な発達的変化は観察されませんでした(図6).

これらの結果から,子どものMIの発達変化を捉える上で,HLR課題の方がBC課題よりも感度が高い可能性が示唆されました.実際,HLR課題によって測定されたMI指標は,年齢の増加に伴って指数関数的に向上していました.一方でBC課題は,実際の運動遂行に加えて,実行機能やワーキングメモリといった高次認知機能も求められる二重課題です.そのため,年齢とともにMI能力が向上する一方で,運動機能や認知機能の発達により干渉効果が弱まることで,両者がトレードオフの関係となり,結果として年齢による変化が見えにくくなっていた可能性があります.

さらに,微細運動技能とHLR課題におけるRT,およびBC課題のMI条件におけるOIとの間に有意な相関が見られ,MI能力と微細運動技能が関連していることも明らかになりました(図7,図8).

本研究の臨床的意義および今後の展開

本研究は,MI能力が6〜7歳児においてはまだ十分に発達しておらず,年齢とともにその能力が向上することを,2種類のMI課題を用いて明らかにしました.特に,HLR課題は,MIの発達的変化を鋭敏に捉えることができる評価手法であり,MI能力の成熟過程を把握するうえで有用であると考えられます.一方で,BC課題もMIと実際の運動や認知機能との統合的な発達を評価できる手法として有用です.特に,干渉効果の変化は,運動制御や実行機能の成熟を反映する指標となり得ます.MI能力単体の評価にはHLR課題が適していますが,BC課題は,より複合的な認知−運動機能の発達過程を捉えるのに適した課題といえます.

また,MI能力は微細運動技能とも関連していることが示されており,MI評価は運動技能の発達指標としても臨床的意義があることが示唆されました.今後,発達性協調運動障害(DCD)や自閉スペクトラム症(ASD)など,神経発達症の子どもたちに対してMI課題を応用することで,運動障害の特性理解や介入効果の評価,さらにはリハビリテーションや運動学習支援への応用が期待されます.

論文情報

Nobusako S, Tsujimoto T, Sakai A, Yokomoto T, Nagakura Y, Sakagami N, Fukunishi T, Takata E, Mouri H, Osumi M, Nakai A, Morioka S.

Hum Mov Sci. 2025;101: 103362.

問い合わせ先

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

畿央大学大学院健康科学研究科

教授 信迫悟志

Tel: 0745-54-1601

Fax: 0745-54-1600

E-mail: s.nobusako@kio.ac.jp

行為主体感(Sense of Agency)の時間的許容幅は若年成人期に最大となる

PRESS RELEASE 2025.5.29

人は自分の行動とその結果を結びつけ,「自分が動かした」「自分が行なった」という感覚――すなわち行為主体感(Sense of Agency: SoA)を日常的に経験しています.このSoAは,実際の動作とその結果の間にどの程度の時間的ズレがあっても「自分の行為の結果」と感じられるかという「時間的許容幅」によって支えられており,この幅が広いほど柔軟で適応的な行動が可能になると考えられます.畿央大学ニューロリハビリテーション研究センターの信迫悟志 准教授と慶應義塾大学医学部精神・神経科学教室の前田貴記 専任講師らの研究チームは,6歳から83歳までの189名を対象に,このSoAの時間的許容幅が生涯発達の中でどのように変化するかを明らかにしました.その結果,若年成人(20〜25歳)において最も時間的許容幅が広がることが示され,この時期がSoAの発達における重要な転換点である可能性が示唆されました.この研究成果は,Cognitive Development誌(Developmental changes in the time window for the explicit sense of agency experienced across the lifespan)に掲載されています.

本研究のポイント

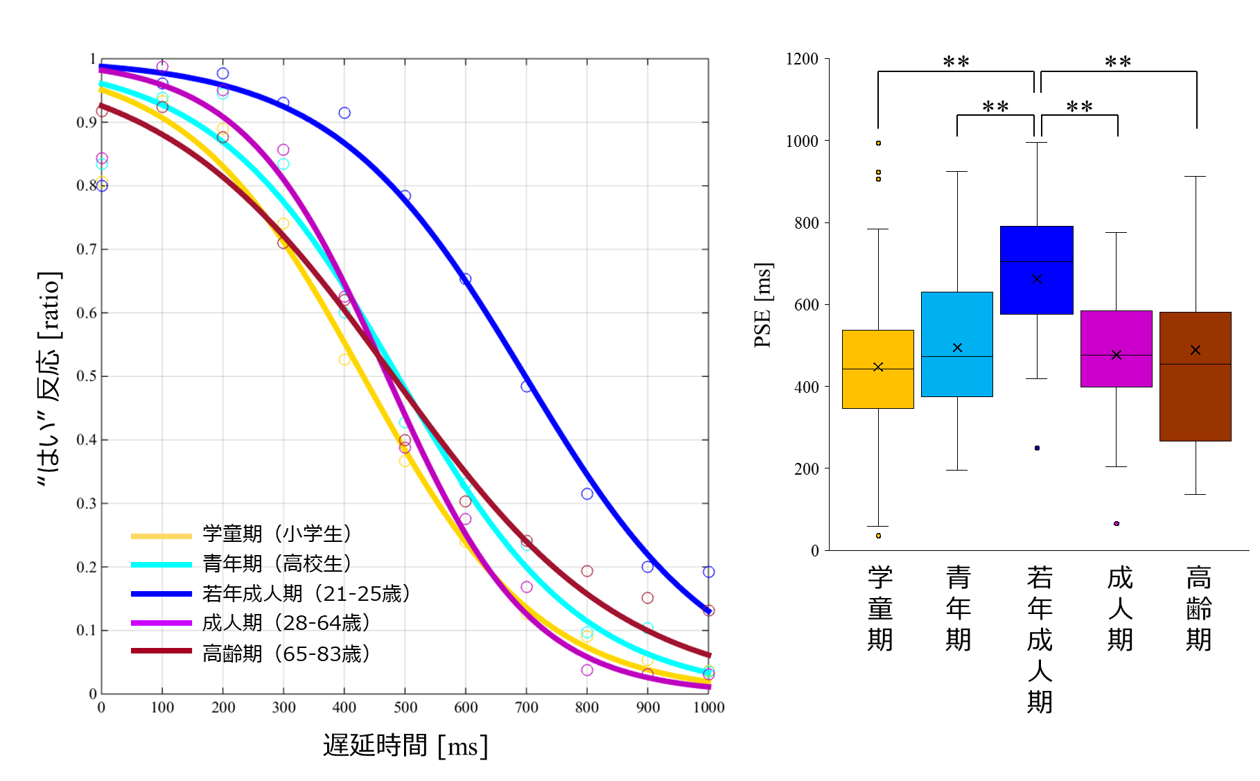

■若年成人(20〜25歳)では,SoAの時間的許容幅(PSE)が他の年齢群(学齢期児童,青年期,成人,高齢者)よりも有意に長かった.

■PSEは非線形的な発達パターンを示し,若年成人期にピークを迎える「逆U字型」の軌跡を描くことが示唆された.

■SoA判断の「明確さ」(傾き)は,高齢者群において若年成人よりも有意に低下しており,加齢に伴う判断精度の低下も確認された.

研究概要

SoAとは「自分がこの行動を起こし,その結果を生んだ」という主観的な感覚を指し,人の自己認識や運動制御において基盤的な役割を果たします.SoAの発生には,行為と結果の時間的・空間的一致や予測とのズレの有無が重要であり,これまでの研究では発達や老化にともなって変化することが示唆されていましたが,SoAの「時間的許容幅(time window)」の生涯発達的な変化を詳細に検討した研究はありませんでした.本研究では,行為と結果の間に導入された時間遅延に対して「自分が動かした」と感じるかどうかを尋ねるエージェンシー判断課題(agency attribution task)を用いて,SoAの時間的許容幅(PSE)を測定し,各年齢群間で比較しました.

研究内容

6歳から83歳までの189名を対象に,SoAの時間的許容幅を測定するためのエージェンシー判断課題(agency attribution task)(図1)を実施しました.この課題では,参加者がビープ音に合わせてボタンを押すと,画面上の四角い図形が一定の遅延時間の後に跳ね上がる視覚刺激が提示され,「自分の操作によって図形が跳ねた」と感じるかを「はい/いいえ」で回答します.遅延時間は0~1000 msまで11段階で設定されており,行為と結果の間に導入された時間的ずれに対する感受性が評価されます.この「自己の行為によって結果が生じた」と感じられる時間の幅(PSE: Point of Subjective Equality)をSoAの時間的許容幅として定量化しました.

その結果,若年成人(20〜25歳)においてPSEが最も長く,他の年齢群と比較して有意に広い時間的許容幅を示したことが明らかになりました(図2).また年齢とPSEの関係を非線形回帰モデルで解析した結果,SoAの時間的許容幅は加齢に伴って増加したのち再び短縮し,さらに高齢期にかけて再び緩やかに上昇するという逆U字型の発達パターンを描くことが示されました.この結果から,若年成人期がSoAの柔軟性・適応性の発達における転換点である可能性が示唆されました.

本研究の臨床的意義および今後の展開

本研究は,SoAの時間的許容幅が発達により変化することを実証的に示した初めての研究であり,特に若年成人期がSoAの柔軟性や適応性の発達において重要な時期である可能性を示しています.この背景には,前頭頭頂ネットワークの神経成熟,自律性の発達,および遂行機能の向上といった要因が関与していると考えられます.今後は,SoAの時間的許容幅と脳の構造的成熟,自律性の発達,実行機能との関係を縦断的に検討し,より包括的な理解を深めていくことが期待されます.また,SoAの障害がみられる発達障害や高齢期の認知症などにおける早期発見・介入指標としての応用可能性も視野に入れた研究展開が望まれます.

論文情報

Nobusako S, Takamura Y, Koge K, Osumi M, Maeda T, Morioka S.

Developmental changes in the time window for the explicit sense of agency experienced across the lifespan.

Cognitive Development. 2024 October–December 72, 101503.

問い合わせ先

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

畿央大学大学院健康科学研究科

教授 信迫悟志

Tel: 0745-54-1601

Fax: 0745-54-1600

E-mail: s.nobusako@kio.ac.jp

大学院生が欧州疼痛学会(European Pain Federation – EFIC)に参加しました!

2025年4月24-26日に、フランスのリヨンでEFIC2025 Congressが開催されました。本学会には、森岡周教授(畿央大学)、大住倫弘准教授(畿央大学)、西祐樹助教(長崎大学)、佐々木遼さん(畿央大学)、私(畿央大学大学院博士課程 浦上慎司)、瀬川栞さん(畿央大学大学院博士課程)が参加し、ポスター発表しました。

今回、私は「脳卒中後疼痛の痛みの性質に基づいた臨床評価と痛みの予後、損傷領域との案系」を研究テーマでポスター発表してきました。内容は、脳卒中患者さんを対象に痛みの表現について評価を行い、サブグループ解析を行い、各サブグループ別の臨床評価と痛みの予後に加え、CTやMRI画像を用いて脳画像解析を行いました。

国際学会は初めての経験でしたが、同じ研究分野の方とは勿論、基礎研究に取り組んでいる研究者とも議論でき、多面的な意見をいただきディスカッションできた貴重な経験になりました。

また、同研究室の瀬川さんは「幻肢痛患者の安静時脳波ネットワーク」について、研究員の佐々木さんは「低出力レーザーの疼痛軽減機序」について、客員研究員の西さん(長崎大学)は「脊髄損傷後の感覚以上に対するしびれ同調TENS」について,大住准教授は「幻肢痛患者のVRリハビリテーション中の脳ネットワークの変化」についてそれぞれ発表し、海外の研究者から多くの質問をいただくとともに、活発な議論が交わされ、今後の研究の発展に役立つ貴重な経験が得られました。今回の貴重な経験を糧に、さらなる成果が報告できるよう精進したいと思います。

最後に、今回の報告にあたり、森岡周教授、大住倫弘准教授はじめ、多くの先生方に手厚いご指導をいただきました。この場をお借りして深く感謝申し上げます。

畿央大学大学院

博士後期課程 浦上慎司