Author Archive

中枢性感作関連症状と疼痛強度に基づいた筋骨格系患者の臨床転帰

PRESS RELEASE 2024.3.29

痛みが慢性化する要因となる痛覚変調性疼痛には,損傷量から予測されるよりも広い範囲で生じる強い痛みや疲れやすさ,不眠,記憶力の低下,気分の不調といった様々な症状(中枢性感作関連症状)が含まれています.畿央大学ニューロリハビリテーション研究センターの 重藤 隼人 客員研究員と同大学院 博士後期課程の 古賀 優之 氏,森岡 周 教授らは,このような中枢性感作関連症状と疼痛強度に基づいたグループ分類において,中枢性感作関連症状が強いことは疼痛強度にかかわらず臨床転帰が不良になることを明らかにしました.この研究成果は,Scientific Reports誌(Characterizing clinical progression in patients with musculoskeletal pain by pain severity and central sensitization-related symptoms)に掲載されています.

研究概要

筋骨格系疼痛患者は,しばしば不眠や疲労といった中枢性感作関連症状(Central sensitization-related symptoms: CSS)を呈します.しかしながら,疼痛が軽度でもCSSが強かったり,CSSが軽度でも疼痛が強かったりと,個々の患者で臨床症状は様々です.本研究では質問紙表の結果を用いたCSSと疼痛強度の重症度から4つのグループに分類し,横断的な特徴や縦断的な臨床転帰を分析しました.

本研究のポイント

■ CSSと疼痛強度によって分類された4つのグループでは,身体知覚異常や心理的要因の観点から特徴が異なることがわかりました.

■ CSSと疼痛強度が共に軽度のグループではNRSの改善が良好でしたが,その他のグループでは改善しにくい傾向があり,とりわけCSSが重度な二つのグループでは臨床転帰が不良であることが分かりました.

研究内容

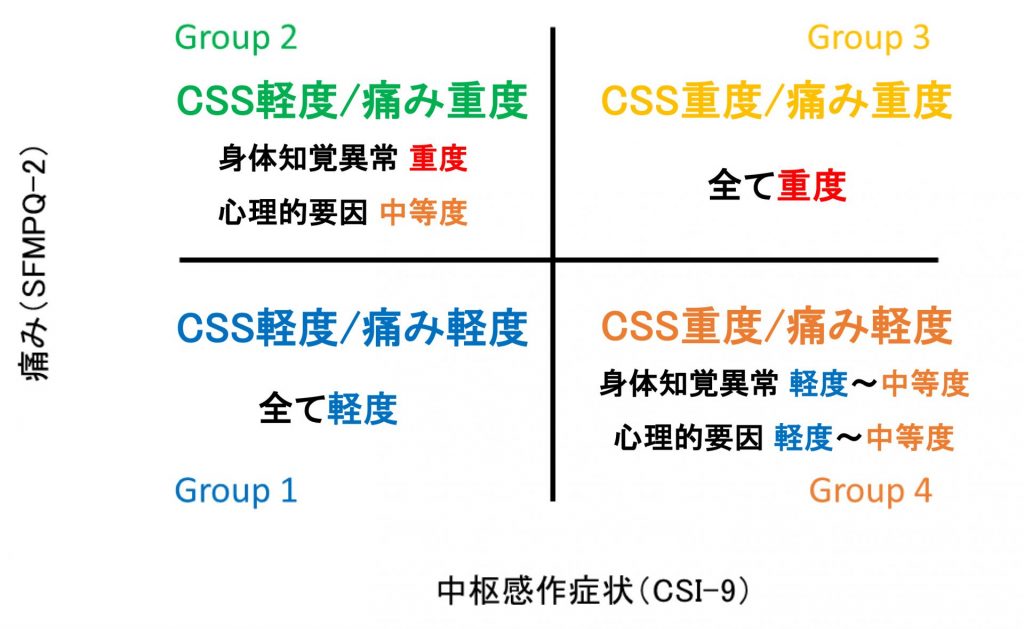

有痛患者を対象に,短縮版CSI(CSI9)と様々な性質の痛み強度を点数化するShort Form McGill Pain Questionnaire – 2(SFMPQ2)を評価し,これら二つの質問紙の評価結果に基づいて,4つの群に分類しました.横断的分析の結果から,各群で異なる特徴が抽出されました(図1).

図1.多重比較結果に基づく各グループの特徴

疼痛/CSSがともに強いGroup3は疼痛強度,CSS,身体知覚異常,心理的要因が全て重度でした.これに対し,Group4は身体知覚異常と心理的要因が軽度~中等度であり,Group2は疼痛強度,身体知覚異常が重度であるという特徴がみられました.Group1は全ての項目が軽度でした.

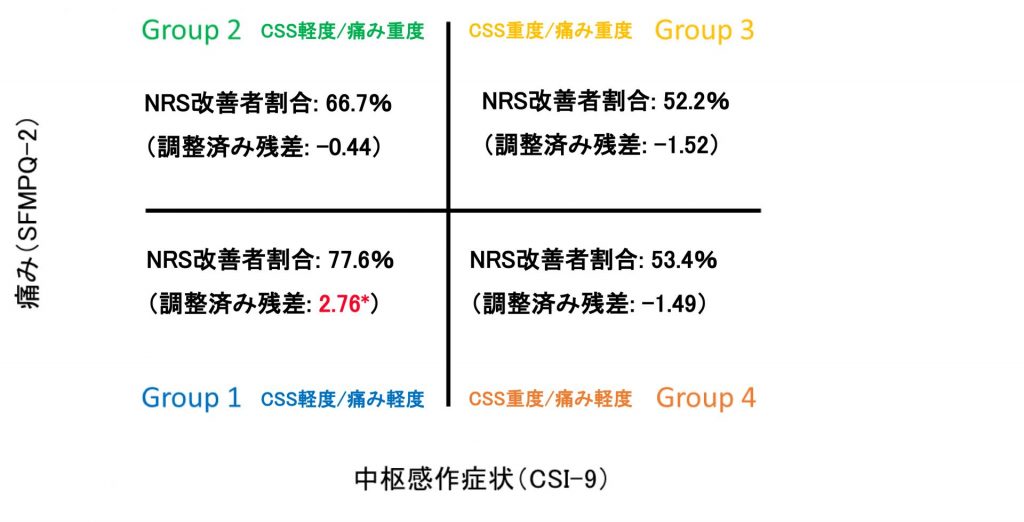

縦断的解析として,Numerical Rating Scale(NRS)のMinimal Clinically Important Difference(急性痛: 22%,慢性痛: 33%)に基づいた1ヵ月後の疼痛改善者割合を分析したところ,Group1のみ改善は良好であり,Group2,3,4は改善しにくい傾向にあることがわかりました(図2).

図2.各群におけるNRS改善者割合の比較

Group1は疼痛改善が良好でしたが,Group2,3,4は疼痛改善が良好とはいえませんでした.また,CSSが重度なGroup3,4では約5割しか疼痛改善者がいませんでした.

更に,個々の患者が縦断的にどの群へ移行するかを分析したところ,CSSが重度なGroup3,4では,軽症群であるGroup1への移行が少ないことに加え,痛みがさほど強くないGroup4に属する患者の一部(5/40人,12.5%)は重症群であるGroup3へ移行していることがわかりました.

本研究の臨床的意義および今後の展開

不眠や疲労感といった関連症状が強い場合,臨床転帰が不良となりやすく,痛みが軽度でも改善しにくいことや,一部の患者は重症化することもあるため,患者の訴えを注意深く観察し適切に対処していく必要があります。今後は,このような関連症状を呈する患者の背景にある神経過敏性についても検証していく予定です.

論文情報

Hayato Shigetoh, Masayuki Koga, Yoichi Tanaka, Yoshiyuki Hirakawa, Shu Morioka.

Sci Rep. 2024 Feb 28;14(1):4873.

問い合わせ先

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

客員研究員 重藤 隼人(シゲトウ ハヤト)

センター長 森岡 周(モリオカ シュウ)

Tel: 0745-54-1601

Fax: 0745-54-1600

E-mail: s.morioka@kio.ac.jp

日仏国際共同研究CREST-ANR NARRABODY 1st Meetingが開催されました!

3月7-8日 フランス・リヨンにおいて,日仏国際共同研究CREST-ANR NARRABODY 1st Meetingが開催されました。

CREST:国立研究開発法人科学技術振興機構による戦略的創造研究推進事業

ANR:The French National Research Agency (ANR)

NARRABODY:Narrative embodiment: neurocognitive mechanisms and its application to VR intervention techniques (ナラティブ・エンボディメントの機序解明とVR介入技術への応用)

=========================================================

スケジュール

1日目 3/7

The Director’s welcome

Yves Rossetti : introduction

Sotaro Shimada : The Narrabody Project

Gilles Rode : Presentation of the hospital and professionals

Tachibana Shotaro : Cultural comparison of Japanese and French rehabilitation

Noémie Larbi & Y Rossetti: La psychomotricité : between neurosciences and phenomenology

Visit : The Mouvement & Handicap facilities

Visit : Facilities for rehabilitation (Sébastien Mateo)

Afternoon session (Morioka Shu, Chair)

Preliminary results:

Tachibana Shotaro : self-efficiency measures

Hugo Ardaillon & G Rode : self-portraits as narrative and sensorimotor reports

Laurence Havé & François Quesque: ownership and agency following a left parietal lesion

Pr Morioka & G Rode : the pathologies relevant for NARRABODY

Central, peripheral, pure motor, sensory deficits, …

Yvan Sonjon, Eric Chabanat & J-B Van der Henst : Chronic pain and efficiency

Matthias Buffet & Noémi Larbi : self-narratives and anosognosia

Discussions

左:1日目のMTGの前に訪れたリヨン大学神経科病院.この奥にフランス国立衛生医学研究所(Institut national de la santé et de la recherche médicale:INSERM)がありました.

右:1日目のMTGが行われたリヨン大学病院

=========================================================

スケジュール

2日目 3/8

Morning session (J-M Roy, Chair)

Morioka Shu: Introduction

J-M Roy, Tanaka Shogo, and Tachibana Shotaro: Semi-structured interview with patients

Discussion

What are the ideal common patients’ populations in Japan and France?

Inclusion criteria

Outcome measures for motor function

Box and block test, Nine hole peg test, ARAT, kinematics…

10 m walking speed

Interview and assessment schedule (per week?)

Physiological measure ? (ECG, resting-state EEG, pupil diameter…)

Anticipating ethical requirements & data sharing…

Miscellaneous

Afternoon session (Shimada Sotaro, Chair)

Tachibana Shotaro : self-efficiency measures

YuanLiang Zhu & YR : Efficiency boost for reaching?

Shimada Sotaro : Narrative-EEG measurement on RHI and FBI

Sebastien Mateo & YR : Efficiency boost for walking?

Discussions

▲2日目のMTGが行われたリヨン大学・高等師範学校(École Normale Supérieure de Lyon:ENS-Lyon).この中のデカルト館にてミーティングが実施されました.

=========================================================

日本側からは嶋田総太郎 教授(明治大学),森岡周 教授(畿央大学),信迫悟志(畿央大学)が現地参加し,2日目のミーティングでは,田中彰吾 教授(東海大学)がWebで参加されました.フランス側からはYves Rossetti教授(リヨン神経科学研究センター),Gilles Rode教授(リヨン大学),Jean-Michel Roy教授(ENS-Lyon)をはじめ,François Osiurak教授(リヨン大学),Shotaro Tachibana研究員(リヨン大学病院),多くの共同研究者,大学院生らが参加されました.

ミーティングでは,本研究課題の核となるナラティブ・インタビュー項目の詳細,日仏の医療制度・文化の違い,ナラティブ-ミニマル相関コヒーレント分析,包含・除外基準,追加すべき測定項目,パイロットスタディ,ケーススタディなど,研究計画の詳細について,アフターディスカッションも含めて約28時間の活発なディスカッションが行われました.また本研究課題のPreliminary resultsの報告や関連したケーススタディの報告も行われました.その中には非常に稀有なケースについて,詳細に分析したとても興味深い報告もあり,同じ建物内に病院と研究機関が存在し,医師,セラピスト,研究者が一例について非常に詳しく観察評価し議論できる環境を整備しているフランスの臨床研究力の高さを目の当たりにすることができました.こうした環境を日本の臨床施設でも整える必要があると強く感じました.

こうした科学力の高さだけでなく,期間中の移動や食事を全てアテンドしてくださり,フランス側の研究者らの優しさ,思いやりの深さに強い感銘を受けました.

この第1回ミーティングは,NARRABODYを通じた認知神経科学-哲学(現象学)-ニューロリハビリテーションの今後の展開において,非常に重要な第1歩になったと感じています.

文責:信迫悟志

大学院生が神経リハビリテーション研究大会を再開しました!

令和6年1月20-21日に信貴山観光ホテルにて,神経リハビリテーション研究大会が開催されました.この研究大会は,合宿形式でありコロナ期間を経て4年ぶりに再開し,今年で15回目を迎えることができました.

本年度は,ニューロリハビリテーション研究センターの教員と大学院博士課程・修士課程メンバー総勢28名が参加しました.また,大学院修了生の重藤隼人さん(10期生)と林田一輝さん(10期生)をお招きし,それぞれ現在進めている研究について紹介して頂きました.

森岡教授の開会の挨拶から始まり,修士課程2年の最終諮問会に向けた予演会と博士後期課程2年の中間発表会に向けた予演会,および上記修了生の研究紹介が行われ,様々な視点から質疑応答や意見交換が繰り広げられました.

修士課程2年は5名が発表を行い,研究内容に関する質問はもちろん,スライド構成やプレゼンテーション時の話し方といった聴講者に研究内容を伝えやすくするためのアドバイスが活発にされていました.博士課程2年は4名が発表を行い,データの丁寧な解析やスライドの表現方法に並々ならぬ努力を感じ,心惹かれる研究内容ばかりでした.また,修了生の方は,大学院で実践された研究を現在進行形で活用・応用しながら,臨床現場に還元する形で研究に取り組まれており,今後の大学院生が目指していくべき姿を見させていただき,身が引き締まる思いでした.

夕方には,5グループに分かれて,修士課程1年の研究計画に対するディスカッションが行われました.各グループともに,研究計画の内容はもちろんのこと,論点を整理した発表方法などに力を注いでおり,活発に議論が行われていました.

1日目終了後の夕食時,入浴時,懇親会においても,それぞれが研究に関する白熱した議論を継続し,また自分の将来の展望についての話し合いも活発に行われていました.2日目は現地解散となりましたが,畿央大学に戻り研究室で継続した議論を続けている院生の姿もありました.

森岡教授からは,研究に対して主体的な取り組みを行っていくことへの重要性が説明されました.

現状では,博士課程・修了生の方々の研究を深く理解して意見を述べることは困難でしたが,あの土俵に自分も立てるように成長していきたいと思いました.

最後になりましたが,このような機会を与えてくださった森岡教授をはじめとする研究センターの皆様,神経リハビリテーション研究大会の開催にご尽力頂きました関係者の方々に深く感謝を申し上げます.

M2 三枝信吾

脊髄小脳失調症患者の立位姿勢制御能改善に着眼した効果的な理学療法-症例報告-

PRESS RELEASE 2024.1.6

脊髄小脳変性症(SCD)は,小脳や脊髄の神経変性によって発生する運動失調を主症状とする進行性の疾患です.姿勢バランス障害は,SCDの主な症状の一つです.ライトタッチは姿勢の揺れを軽減するための広く知られた方法ですが,四肢に運動失調を持つSCD患者には適用されていませんでした.本学の理学療法学科4年の 岩佐しおり さん,摂南総合病院及び本学の博士後期課程の 赤口 諒 さん,森岡 周 教授らの研究チームは,SCD患者の理学療法として体を壁に軽く接触させてリラックスした状態での静的立位保持を行い,その後,段階的に動的な姿勢バランス練習を導入することで,立位姿勢バランスと運動失調,日常生活動作(ADL)の改善に寄与したと報告しました.この研究結果は「Cureus」誌に「Changes in Standing Postural Control Ability in a Case of Spinocerebellar Ataxia Type 31 With Physical Therapy Focusing on the Center of Gravity Sway Variables and Lower Leg Muscle Activity」と題して掲載されました.

研究概要

脊髄小脳変性症(Spinocerebellar Degeneration:SCD)は,小脳や脊髄後索の運動失調を主要な症状とする進行性の疾患です.SCD患者は姿勢バランスの維持が困難であり,多くの症例で転倒が報告されています.姿勢の揺れを軽減する手段としてライトタッチが知られていますが,これは通常,指先で行われ,四肢の運動失調があるSCD患者では適切な感覚情報の取得が困難になることがありました.本学理学療法学科4年の 岩佐しおり さん,摂南総合病院および本学の博士後期課程の 赤口 諒 さん,森岡 周 教授 らによる研究では,壁面を利用したライトタッチの理学療法を介して段階的に動的な姿勢バランスへの移行を図り,その結果,SCD患者の立位姿勢バランスの改善と運動失調,日常生活動作(ADL)の向上が見られました.これらの効果は姿勢動揺及び立位保持時の筋活動の分析を通じて検証されました.

本研究のポイント

■ 進行性の脊髄小脳変性症(SCD)患者でも,適切な段階的理学療法を実施することで姿勢バランスが改善されることが示されました.

■ 上肢に運動失調を持つSCD患者にとって,壁面への軽いタッチを利用することが有効であることがわかりました.

■ 安定した静的立位姿勢の維持が,過剰な筋活動の抑制に寄与し,それが動的な姿勢バランスの練習へとつながることが確認されました.

研究内容

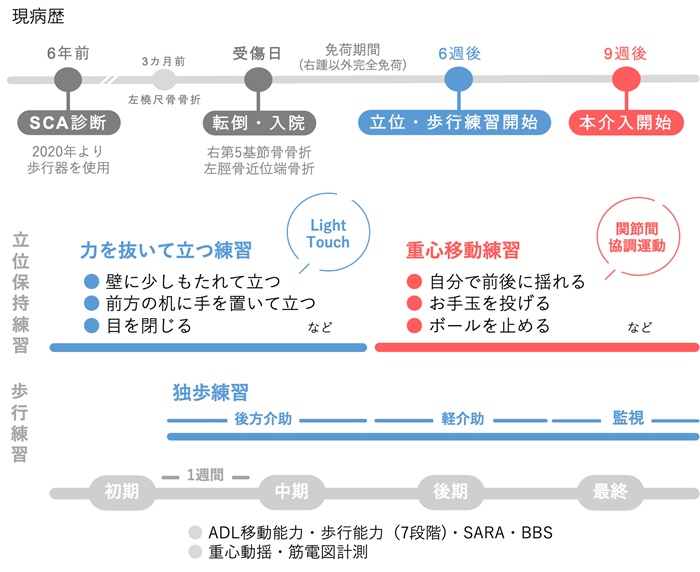

対象となったのは,6年前にSCDと診断され,その後の転倒により右第5中足骨基部と左脛骨近位部を骨折し,理学療法を開始した60代の患者です.左右の上下肢に運動失調が見られ,特に左下肢の運動失調が顕著であり,立位と歩行の能力が著しく低下していましたが,何とか意図的に立つことが可能なレベルでした.理学療法の介入初期から中期にかけてはライトタッチを利用し,力を抜いて楽に立つ練習を行いました.静止立位が安定した後期には,随意的な重心移動と道具を用いた関節間協調運動の練習を実施しました.歩行練習も計画通りに実施されました.理学療法の進行は初期から最終まで4期に分けて行われ,各期間は1週間ずつ設定されました.各段階でADL,歩行能力,SARA(包括的な運動失調検査),BBS(包括的な姿勢バランス検査),重心動揺,筋電図などの検査・測定を図1に示す通り行いました.

図1 病歴および理学療法の経過

上図:特異的な姿勢バランス練習介入開始までの現病歴,下図: 特異的な姿勢バランス練習の内容・経過

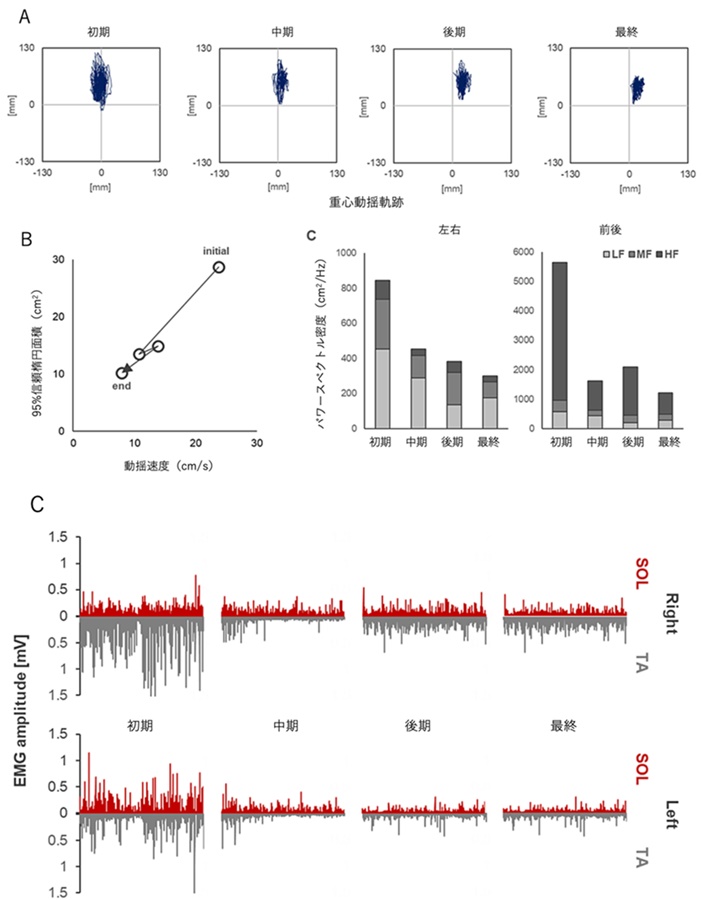

患者は歩行器を用いて自立歩行が可能な状態で退院しました.また,BBS(Berg Balance Scale:包括的バランス尺度)とSARA(Scale for the Assessment and Rating of Ataxia:運動失調評価のための尺度)も改善が見られました.初期から最終段階にかけて,姿勢動揺が軽減しました.動揺面積と動揺速度,特に前後動揺の高周波パワー値(前後HF)の減少が認められました(図2A, B参照).初期では,右前脛骨筋(Tibialis Anterior:TA)の活動が顕著でした(図2C参照).その後,右前脛骨筋の活動が減少し,ふくらはぎのヒラメ筋(Soleus:Sol)とTAの同時収縮指数は初期から中期に増加しましたが,中期から後期にかけては減少しました.交差的時間差相関分析の結果,左ヒラメ筋と前脛骨筋の同時収縮とSARAの間には時間差のない負の相関関係が見られました.

初期に右前脛骨筋の過剰な活動により姿勢が不安定でしたが,ライトタッチによる姿勢練習を導入し,本介入が進むにつれて姿勢の揺れや前脛骨筋とヒラメ筋の同時収縮指数が減少しました.これは健常幼児の発達過程に似た自動的な姿勢制御への移行を示唆しています.結果として,段階的な介入によって進行性SCD患者にも顕著な理学療法の効果が得られることが示唆されました.

図2:重心動揺および筋活動の経過

本研究の臨床的意義および今後の展開

進行性の脊髄小脳変性症(SCD)患者において,壁面への軽いタッチを用いることで,過度な筋肉の収縮を伴わずに安定した立位を維持する学習が可能であることが示されました.これは意図的な姿勢制御を減らすことに繋がり,結果としてより動的な姿勢バランスの練習が実施可能であることが確認されました.この結果は,戦略的かつ適切な理学療法を実施することで,進行性の脊髄小脳変性症の患者にも有効である可能性があることを示唆しています.

論文情報

Shiori Iwasa, Ryo Akaguchi, Hiroyuki Okuno, Koji Nakanishi, Kozo Ueta, Shu Morioka

Cureus, 2023

問い合わせ先

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

畿央大学大学院健康科学研究科

教授 森岡 周

E-mail: s.morioka@kio.ac.jp

振動を用いた接触タイミング知覚生起が脳卒中後上肢機能に及ぼす影響:症例報告

PRESS RELEASE 2023.12.28

脳卒中後の麻痺した手指の感覚運動機能障害に対するリハビリテーションとして,視覚刺激,電気刺激,聴覚刺激が使用されていますが,これらは物品を操作する際に必要な手指と物品との間の摩擦(動摩擦)情報をリアルタイムにフィードバックすることはできません.本学 理学療法学科 4年生 淡路彩夏 さん,岸和田リハビリテーション病院及び本学客員研究員 渕上 健 さん,森岡 周 教授らは,感覚運動障害を持ち回復が停滞している脳卒中後の症例に対し,動摩擦情報をリアルタイムにフィードバック可能な新しいリハビリテーション装置を使用して介入を行い,その有効性を報告しました.この研究成果は,「Cureus」誌において「Effects of Vibration-Based Generation of Timing of Tactile Perception on Upper Limb Function After Stroke: A Case Study」として掲載されています.

研究概要

脳卒中後の感覚運動機能障害に対するリハビリテーションとして,視覚刺激や電気刺激,聴覚刺激を用いることが紹介されています.しかし,手指での物体の把持・操作においては,手指と物品との摩擦(動摩擦)情報が重要になります.本学理学療法学科 4回生 淡路彩夏 氏,岸和田リハビリテーション病院および本学の客員研究員である渕上 健 氏,そして 森岡 周 教授らは,脳卒中後の感覚運動障害により麻痺側上肢機能の回復が停滞している患者に対して,動摩擦情報をリアルタイムでフィードバックできるウェアラブル装置を用いたリハビリテーション介入を実施し,手の感覚運動機能障害の改善効果を検証しました.

本研究のポイント

■ 脳卒中後の感覚運動機能障害により,麻痺側上肢機能の回復が遅延している症例を対象としました.

■ リハビリテーション介入に,動摩擦情報をリアルタイムでフィードバックできるウェアラブル装置を使用しました.

■ 停滞していた麻痺側上肢機能が回復し,物品操作時の過剰なつまみ動作や物品落下頻度の減少が確認されました.

研究内容

患者は70歳代の男性で,出血性脳梗塞による左上下肢麻痺と診断され,発症後20日目にリハビリテーション病院に転院しました.転院後,毎日2時間以上のリハビリテーションを1ヵ月実施し,Fugl-Meyer Assessment Upper Extremity(FMA-UE)は51/66点,Box and Block Test(BBT)は20個,9-Hole Peg Test(9-HPT)は86.6秒まで回復しましたが,上肢の表在感覚と深部感覚に障害を認め,麻痺の回復はその時点で停滞し,依然として物体操作時に物体の落下が生じていました.

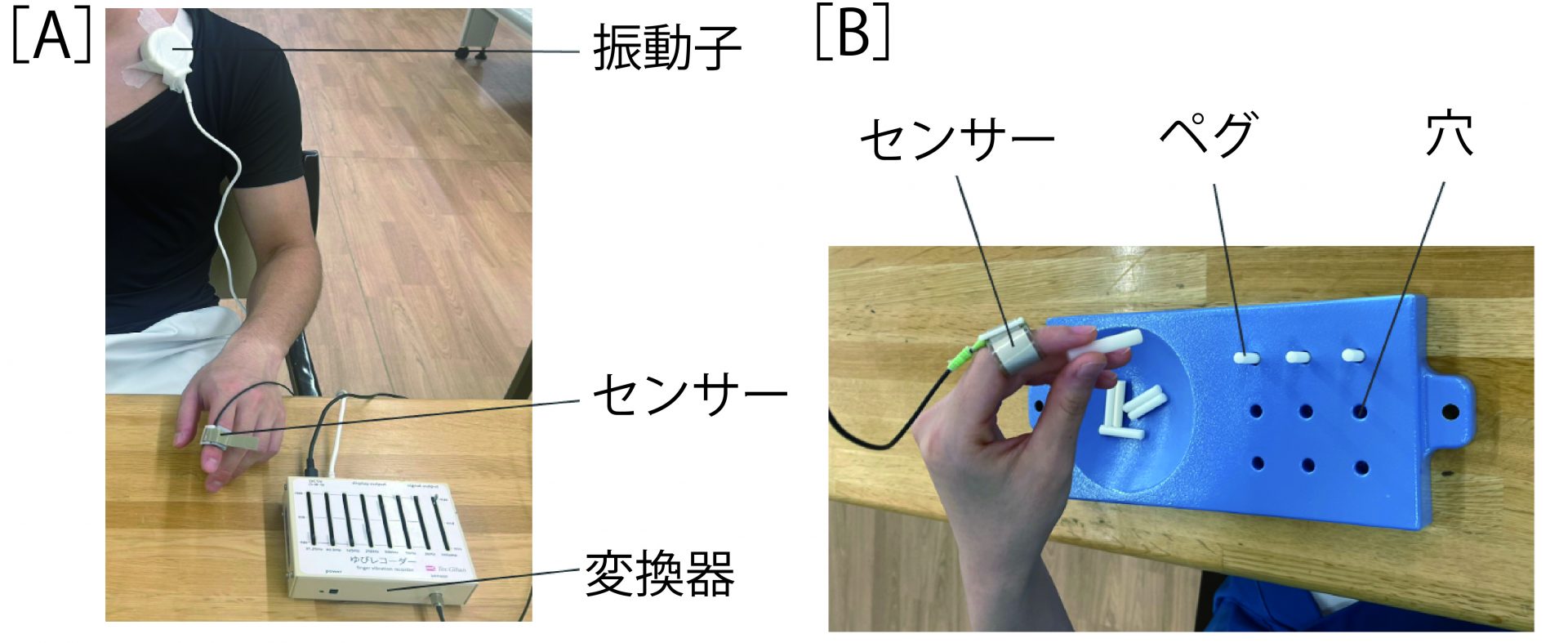

そこで,動摩擦情報をリアルタイムでフィードバックできるウェアラブル装置を介入に取り入れました.この装置は左手指に取り付けた触覚センサーで左手指の触覚情報を取得し,その情報を振動情報に変換し,左鎖骨遠位端に装着した振動子から伝達する仕組みになります(図1-A).9-HPT(図1-B)を毎日5回,計15日間実施し,そのうち6日目から10日目にウェアラブル装置を装着しました.

図(A)ウェアラブル装置はセンサーを麻痺側人差し指に装着し,物品に触れた際の触覚情報を振動に変換し,鎖骨に装着した振動子から伝達します.(B)9-Hole Peg Test(9-HPT)は皿からペグを9つの穴に入れ,再び皿に戻すまでの所要時間を計測します.ペグをテーブルに落とした場合はエラーとして始めからやり直しました.介入プロトコルは1〜5日目と11〜15日目はウェアラブル装置を装着せずに9-HPTを毎日5回実施し,6〜10日目はウェアラブル装置を装着して9-HPTを毎日5回実施しました.

評価はFMA-UE,BBT,感覚評価とし,15日間の前後に実施しました.また,運動主体感の変化を捉えました.さらに,5日間ごとの9-Hole Peg Test(9-HPT)のエラー数(ペグをテーブルに落下させた回数)と所要時間を算出し,それらの関係をクロスラグ相関分析にて確認しました.

介入による不快感や重大な有害事象は示しませんでした.FMA-UEは51/66点から61/66点となり,BBTは20個から23個に増えましたが,感覚機能の変化ありませんでした.ウェアラブル装置を取り入れていた6〜10日目の期間で「手指の感覚がわかった」という発言が出現し,その後の11〜15日目の期間にはウェアラブル装置がないにも関わらず「自分の動きの感覚がわかり,(物体を)見なくてもできるようになった」という内省が聞かれました.また,運動主体感の指標からも改善していることが確認されました.15日間における9-HPTのエラー数と所要時間について,どちらも時間経過とともに改善し,物品操作時の過剰なつまみ動作や物品落下頻度も減少しました.またクロスラグ相関分析から,エラー数が減少した後に所要時間が減少するという時間差の関係が確認されました.

これらの結果から,脳卒中後の感覚運動障害を有する上肢運動機能障害に対して,動摩擦情報をリアルタイムでフィードバックできるウェアラブル装置を取り入れたリハビリテーション介入が有効である可能性が示唆されました.

本研究の臨床的意義および今後の展開

脳卒中後,感覚運動機能障害により上肢運動機能の回復が停滞している患者のリハビリテーションに,動摩擦情報をリアルタイムでフィードバックできるウェアラブル装置を使用しました.その結果,それまで停滞していた上肢運動機能の回復が確認でき,物品把持に伴う過剰なつまみ動作と物品の落下頻度の両方が減少しました.これにより,動摩擦情報による知覚生成を用いたリハビリテーション介入が,脳卒中後の手指の感覚運動障害に対する新しい治療戦略となる可能性が見つかりました.

論文情報

Ayaka Awaji, Takeshi Fuchigami, Rento Ogata, Shu Morioka

Cureus, 2023

問い合わせ先

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

畿央大学大学院健康科学研究科

教授 森岡 周

E-mail: s.morioka@kio.ac.jp

外傷性脳損傷後の両眼性複視患者に対する眼球運動訓練と視線分析:症例報告

PRESS RELEASE 2023.12.26

外傷性脳損傷後には両眼性複視を含む眼球運動障害を合併することが多いとされています.これらの障害は転倒による骨折の可能性を高め,日常生活活動や生活の質の回復に悪影響を及ぼします.特に複視症状を呈した患者の治療経過をまとめた報告はほとんどありません.岸和田リハビリテーション病院 中村 兼張 氏,本学客員研究員 渕上 健 氏,本学 森岡 周 教授らは,外傷性脳損傷後に両眼性複視を呈した患者に対して眼球運動訓練を実施し,その治療経過をまとめました.この研究成果は,Journal of Medical Case Reports誌(Eye movement training and gaze analysis for a patient with binocular diplopia after traumatic brain injury: a case report)に掲載されています.

研究概要

外傷性脳損傷患者の約90%が両眼性複視を含む眼球運動障害を発症すると報告されています.両眼性複視とは,1つの物体が2つの物体に知覚される状態であり,左右の眼球の視軸のズレによって引き起こされます.複視を含む両眼視機能の障害は,転倒による骨折の可能性を高め,運動能力や日常生活動作,QOLの回復に悪影響を及ぼします.複視に関連する輻輳,追視,およびサッカードに関する眼球運動訓練は既に臨床現場で導入されており,治療効果が報告されています.しかし,これまでの研究では,輻輳や近視,眼球運動障害に焦点が当てられることが多く,専門機器で測定できる複視症状に関する亜急性期からの長期的な追跡調査報告はほとんどありません.岸和田リハビリテーション病院の 中村 兼張 氏,本学 客員研究員 渕上 健 氏,本学 森岡 周 教授らは,両眼性複視を呈した患者に対して眼球運動訓練を実施し,眼球運動機能,複視症状のみでなく,視線推移の評価も加えて経過を追跡しました.

本研究のポイント

■ 両眼性複視に対する眼球運動訓練の治療経過を追跡した.

■ 効果判定には,眼球運動機能と複視症状,そして視線推移を評価した.

■ 治療効果が確認されるとともに,障害側だけでなく非障害側への訓練の必要性が示唆された.

研究内容

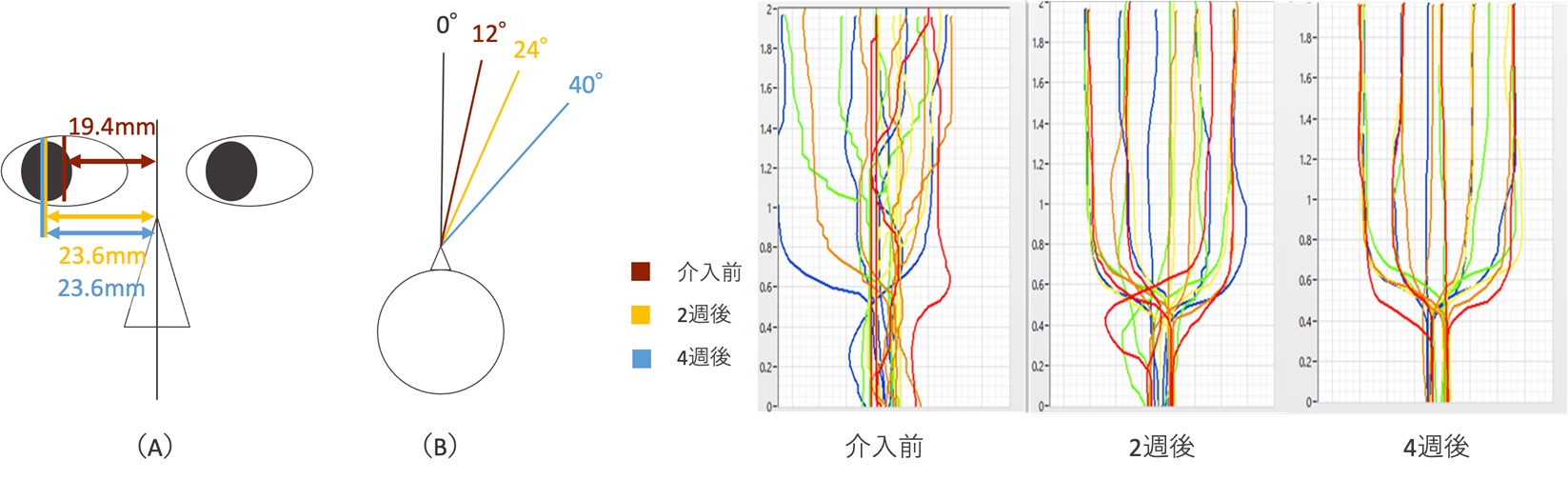

患者は30代男性で,外傷性脳損傷後に右眼球の外転方向への運動機能低下と両眼性複視症状を呈していました.運動麻痺や感覚障害,高次脳機能障害は認めませんでした.毎日2回,40分間の眼球運動訓練を行い,これを4週間継続しました.眼球運動訓練の内容は,セラピストがゆっくりまたは素早く右側に動かしたレーザーポインターを追視させること,右眼球を外転方向へ最大に動かし保持させること,@ATTENTION(クレアクト社製)に搭載された機能で点滅するターゲットを追視させることでした.

治療経過は,右眼球の外転方向への運動距離,正中からの複視出現角度,Holmesの複視質問票を用いて追跡しました.さらに,@ATTENTIONに搭載されている視線推移も計測しました.

右眼球の外転距離と複視出現角度(左図),視線推移(右図),視線座標の誤差ともに改善し,複視質問票の点数も介入前の76点から,2週後に26点,4週後に12点と改善を認めました.

左図:右眼球外転距離と複視出現角度の介入前,2週後,4週後の結果

右眼球外転距離(A)は介入前と比べて,2週後と4週後の距離が増加していました.複視出現角度(B)は介入前から2週後,4週後と経過する中で,出現角度が大きくなっていることから,複視が出現しにくくなっていることがわかりました.

右図:@ATTENTIONによる視線推移評価の結果

経過とともに視線推移のばらつきが減少していることが確認できました.

これらの結果から,眼球運動訓練を行うことで,障害されていた右眼球外転運動や複視が改善し,視線も安定することが確認できました.また,4週後には障害側の的と視線との誤差よりも,反対側の的と視線との誤差が大きくなっていたことから,障害側だけでなく,非障害側への眼球運動訓練の必要性が示唆されました.

本研究の臨床的意義および今後の展開

両眼性複視に対する眼球運動訓練の経過を追跡し,その有効性が認められました.さらに,視線推移分析から,障害側への眼球運動訓練だけでなく,非障害側への眼球運動訓練も必要であることが示唆されました.今後は,症例数を増やし,前向き研究デザインで効果を検証していく必要があります.

論文情報

Kaneharu Nakamura, Takeshi Fuchigami, Shu Morioka

Journal of Medical Case Reports, 2023

問い合わせ先

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

畿央大学大学院健康科学研究科

教授 森岡 周

E-mail: s.morioka@kio.ac.jp

この痛みは私のせいじゃない:非予測的な負の出来事に対する認知過程

PRESS RELEASE 2023.12.21

「この痛みは私のせいで起こったんじゃない」「あの先生のせいでこの痛みがあるんだ」など,自分が引き起こした行為や運動に伴って痛みが誘発されたにも関わらず,その痛みは自分のせいで起こったのではないと認識してしまうことがあります.畿央大学ニューロリハビリテーション研究センターの 林田 一輝 客員研究員,森岡 周 教授 らは,非予測的な負の結果に対する認知過程について実験心理学的手法を用いて明らかにしました.この成果は,Consciousness and Cognition誌(I am not the cause of this pain: An experimental study of the cognitive processes underlying causal attribution in situations with unpredictable outcomes)に掲載されています.

研究概要

ある出来事について,それを生み出していると考えられる何らかの原因に結び付ける心理過程を原因帰属といいます.しばしば臨床では,「この痛みは私のせいで起こったんじゃない」「あの先生のせいでこの痛みがあるんだ」など,自分が引き起こした行為や運動に伴って痛みが誘発されたにも関わらず,その痛みは自分のせいで起こったのではないと原因帰属してしまうことがあります.このような患者は,他人に原因帰属をしてしまうため,患者教育が難渋する場合があります.痛みというネガティブな出来事を適切に原因帰属させることは,行動変容を促すために重要ですが,原因帰属は主観的な要素が多く科学的に扱うことが難しいため,その認知的メカニズムは不明でした.畿央大学ニューロリハビリテーション研究センターの林田一輝 客員研究員らの研究チームは,原因帰属を客観的に測定できるtemporal bindingという現象に着目し,行為を自分の意志で選択した場合(自由選択条件)と他者に強制された場合(強制選択条件)とで原因帰属が変化するのかどうかを,健常者を対象に実験的に調査しました.その結果,行為に伴って痛みが与えられた時,自由選択条件と比較して強制選択条件で自分への原因帰属が減少することが示されました.驚くべきことに,自由選択条件と強制選択条件では,痛みの程度は同等に感じていることも示されました.これらの結果から,他者のせいにする,といった原因帰属は,ネガティブな出来事そのものよりも自分でその行為を選択したかどうかが重要であることが示されました.

本研究のポイント

■ 自由選択と強制選択が痛みの原因帰属を変調させるかどうかの認知プロセスを調べた.

■ 強制選択に痛みを伴うと自己への原因帰属が減少することが明らかにされた.

研究内容

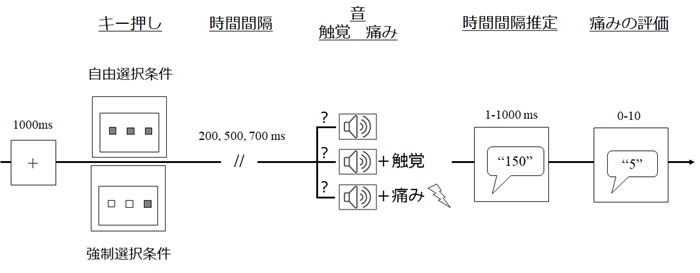

強制選択が痛みの原因帰属に影響するかどうかを,健常者を対象とした実験で検証しました.単純な意思決定課題と痛み刺激を組み合わせた修正版temporal binding課題を用いました.Temporal binding課題とは,認知的な原因帰属を暗黙的かつ定量的に評価できる方法として知られています.あるキーを押して(行為を実行する),100ms時間間隔を空けて,音が鳴る(出来事が起こる)という状況おいて,そのキー押しと音の間の時間間隔を参加者に推定させる課題です.推定した時間間隔が短いほど,行為と出来事の強い結びつけを認知しており,原因帰属を定量化できるとされています,

実験参加者は,自由選択条件と強制選択条件を遂行しました.画面上の3つのキーのうち1つは音だけが出る確率が最も高いキー,もう1つのキーは音と触覚刺激が出る確率が最も高いキー,最後のキーは音と痛み刺激が出る確率が最も高いキーであることが参加者に伝えられていました.自由選択条件では,痛み刺激を避けるようにキーを選択して押すように参加者に伝えられました.強制選択条件では,強制的に選択された黒塗りのキーを押すように指示されました.実際には,各キーはそれぞれの刺激を与える確率が同じでした(そのことを参加者は知りませんでした).つまり,痛み刺激を受ける確率は,参加者がどのキーを押しても同じでした(33.3%).すなわち,自由に選択できるかどうかの要因のみが操作されました.この課題にTemporal binding課題を組わせた実験を行いました.(図1)

図1.実験課題

キー押しの後,数100msの時間間隔が空いて,音のみ,音と触覚または音と痛みが提示される.その後,時間間隔の推定と痛みの程度をNumerical Rating Scale(NRS)にて評価する.自由選択条件と強制選択条件の両方を実験参加者は遂行した.

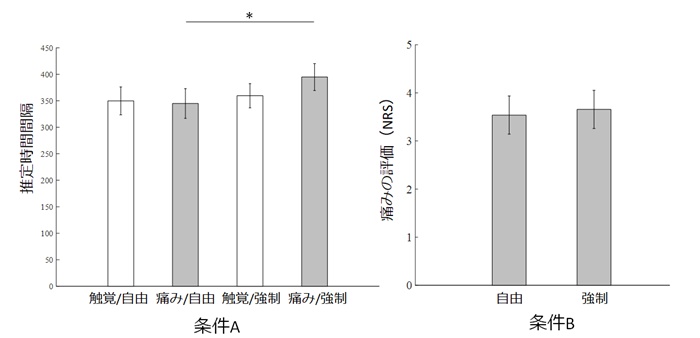

その結果,行為に伴って痛みが与えられた時,自由選択条件と比較して強制選択条件で推定時間間隔が有意に長くなることが示されました(図2).つまり他者強制された時に痛みを伴うと自分への原因帰属が減少していました.驚くべきことに,自由選択条件と強制選択条件では,痛みの程度は同等であるという結果も得られました.これらの結果から,他者のせいにするといった原因帰属は,ネガティブな出来事そのものよりも自分でその行為を選択したかどうかが重要であることが示されました.この成果は,患者教育の際に患者の自由意志を確保する重要性を示しています.

図2.実験の結果

A:時間推定の結果.値が小さい程キー押しと音との時間間隔を短く推定しており,原因帰属が強いことを表す.痛みが提示された条件において,自由選択と比較して強制選択が有意に長くなった.

B:痛みの結果.自由選択条件と強制選択条件で有意な差は認めなかった.データは平均±標準誤差を表す.*p<0.05 NRS:Numerical Rating Scale

本研究の臨床的意義および今後の展開

本研究によって,原因帰属は自由選択が重要な要因であることが示されました.今後の研究では、痛みの原因帰属の根底にある認知過程が患者の行動を変化させるかどうかを調べる予定です.

論文情報

Kazuki Hayashida, Yuki Nishi, Taku Matsukawa, Yuya Nagase, Shu Morioka

Consciousness and Cognition, 2023

問い合わせ先

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

畿央大学大学院健康科学研究科

教授 森岡 周

E-mail: s.morioka@kio.ac.jp

亜急性期脳卒中患者の麻痺側上肢の上肢機能に対する使用頻度の傾向

PRESS RELEASE 2023.12.13

脳卒中後上肢麻痺への評価においては,運動機能だけでなく生活の中での使用頻度を評価することが重要です.上肢麻痺の評価には,Fugl-Meyer Assessment(FMA)とMotor Activity Log(MAL)の2つの評価法が広く採用されています.FMAの上肢項目(FMA-UE)とMALの間には相関があることが明らかになっていますが,FMA-UEのスコアにおける重症度と使用頻度の傾向の違いについて明らかにした研究はありません.岸和田リハビリテーション病院の平山 幸一郎 氏,松田 麻里奈 氏,本学客員研究員 渕上 健 氏,本学 森岡 周 教授らは,FMA-UEのスコアをSegment回帰分析により統計的に分割し,MALにおける麻痺側上肢の使用頻度の傾向の違いを明らかにしました.この研究成果は,BMC Neurology誌(Trends in amount of use to upper limb function in patients with subacute stroke: a cross-sectional study using segmental regression analysis)に掲載されています.

研究概要

脳卒中患者の約33-80%は,発症後3週間以内に上肢麻痺を呈し,麻痺側上肢の不使用はさらなる機能低下を招く可能性が指摘されています.そのため,麻痺側上肢の運動機能のみでなく,日常生活における使用状況の評価も重要です.麻痺側上肢の運動機能と生活における使用頻度は密接に関連することが多く報告されています.一方で,Schweighoferらは,Constraint-induced movement therapyの効果を検証する大規模RCTに参加した被験者のデータを再解析し,コンピュータシュミュレーションに基づく上肢麻痺の回復モデルを検証した結果,治療を受けた1週間後のWolf Motor Function Test(WMFT)スコアが,1年後の麻痺側上肢の使用状況を予測し,ある一定のWMFTの得点を超えるか否かで,使用状況が大きく変化する可能性を示しました.この結果から,上肢麻痺へのリハビリテーションを行う中で,ある程度の運動機能の回復を担保しなければ,生活の中で麻痺側上肢を使用することは困難であることが考えられます.しかし,麻痺側上肢の運動機能の程度に対して,それぞれの運動機能に対する使用頻度の傾向について分析した研究はありません.岸和田リハビリテーション病院の平山 幸一郎 氏,松田 麻里奈 氏,本学 客員研究員 渕上 健 氏,本学 森岡 周 教授らは,FMA-UEのスコアをSegment回帰分析により統計的に分割し,MALにおける麻痺側上肢の使用頻度の傾向の違いを明らかにしました.

本研究のポイント

■ FMA-UEにおけるMAL-Aの傾向の変化および変化するポイントをSegment回帰分析によって検討しました.

■ FMA-UE:45.3点を境にMAL-Aの回帰直線の傾きは大きく増加しました.

■ 亜急性期の脳卒中後上肢麻痺において,FMA-UEが45.3点に達すると,麻痺側上肢の使用頻度の傾向が変化する可能性が示唆されました.

研究内容

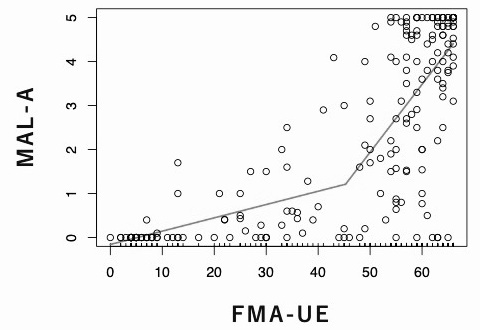

初発の発症後3ヶ月以内の脳卒中患者203名を対象としました.対象者のFMA-UE,MALのAmount of Use(MAL-A)を評価し,FMA-UEに対するMAL-Aの傾向の変化を捉えるために,FMA-UEを独立変数,Mal-Aを従属変数として,Segment回帰分析を行いました.Segment回帰分析とは,異なるグループに分類された独立変数が,これらの領域で変数間に異なる関係を示す場合に用いられる統計手法であり,分割された独立変数における領域の区間は変曲点(Break point)として算出されます.Segment回帰分析における変曲点とは,以前に確立されたパターンから変化を示す可能性がある特定の点のことです.Segment回帰分析におけるBreak pointのフィッティングは,Akaike Information Criterion(AIC)を用いて検討しました(図1).

研究の結果,FMA-UE 45.3点でMAL-Aの傾きが大きく変化し,45.3点以降では,MAL-Aのスコアに大きなばらつきが認められました.つまり,FMA-UE 45.3点を境にMAL-Aのスコアは大きく改善する可能性が示唆されました.

図1:FMA-UEとMAL-Aに基づくSegment回帰分析

FMA-UEとMAL-Aは有意な正の相関を示し,FMA-UE:45.3点で回帰直線の傾きは変化しました.回帰直線の勾配は、変曲点より下でx=0.03、変曲点より上でx=0.12でした.

本研究の臨床的意義および今後の展開

この研究では,初発の亜急性期の脳卒中患者を対象に,FMA-UEとMAL-Aに基づいてSegment回帰分析を行いました.Segment回帰分析では,FMA-UEのスコアを統計的に分割し,MAL-Aにおける麻痺側上肢の使用頻度の傾向の違いを明らかにしました.結果として,FMA-UE:45.3点以上でMAL-Aの傾向は大きく変化し,45.3点を境にMAL-Aのスコアは大きく改善する可能性が示唆されました.この知見は,麻痺側上肢へのリハビリテーションにおいて,機能訓練や生活への参加に向けた介入などの治療戦略を考える上で,非常に有用であると考えています.

論文情報

Koichiro Hirayama, Marina Matsuda, Moe Teruya, Takeshi Fuchigami, Shu Morioka

BMC Neurology, 2023

問い合わせ先

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

畿央大学大学院健康科学研究科

教授 森岡 周

E-mail: s.morioka@kio.ac.jp

大学院生が第28回日本基礎理学療法学会学術大会で発表してきました!

広島県で開催された第28回日本基礎理学療法学会学術大会に,私(海藤)を含めて大学院生が発表をしてきました.本学術大会は「テクノロジーとこころの科学」という壮大なテーマにふさわしく,運動器・神経生理学などの分野に関連する基礎研究のシンポジウムに加え,今話題の生成AIの医療現場への応用など,魅力的な演題や講演が多数ありました.また,本学の大住倫弘准教授も「脳・心・身体から見た難治性疼痛のリハビリテーション」というテーマで講演され,非常に盛況なセッションとなりました.

私は「運動恐怖が体幹屈曲伸展動作の運動学的指標に与える影響~痛み恐怖条件付けパラダイムを用いた検証~」という研究テーマで発表し,多くのディスカッションができました.私は疼痛領域の学術大会に参加することが多いですが,普段からラットなどの動物実験に取り組まれている研究者から多角的な意見や鋭い洞察を受け,意見交換ができた経験は自分の狭い視野を広げる良い機会となりました.

同研究室の佐藤(小脳への経頭蓋直流電気刺激が脊髄運動ニューロンおよび前庭脊髄路の興奮性に及ぼす影響)と大西(脳卒中後運動麻痺重症例における下肢筋出力の制御能力と非損傷側の皮質脊髄路興奮性の関係)の発表に関しても,活発な議論が交わされ,今後の研究の発展に役立つ貴重な経験が得られました.今回の経験を活かし,より一層良い研究成果を報告できるよう努力していきたいと思います.

最後に,今回の報告にあたり,森岡 周 教授,客員研究員の藤井 廉 先生,西 祐樹 先生,そして森岡ゼミのメンバーには終始手厚いご指導をいただきました.この場をお借りして深く感謝申し上げます.

修士課程 海藤公太郎

サーマルグリル錯覚を過敏にさせる脳損傷領域の探索

PRESS RELEASE 2023.11.17

サーマルグリル錯覚は温かいモノと冷たいモノを同時に触ることで灼熱痛に似た痛みや不快感を経験する錯覚です.サーマルグリル錯覚は中枢神経系の感覚情報処理の過程で生じるといわれており,最近では中枢性感作の有用な指標として提案されています.畿央大学大学院 博士後期課程 松田総一郎,大住倫弘 准教授を中心とする研究グループは,サーマルグリル錯覚が視床外側周囲の損傷によって過敏になることを明らかにしただけでなく,その過敏さは脳卒中患者における中枢性感作の症状と相関していることを明らかにしました.この研究成果はJournal of pain research誌(Thermal Grill Illusion in Post-Stroke Patients: Analysis of Clinical Features and Lesion Areas)に掲載されています.

研究概要

サーマルグリル錯覚は温かいモノと冷たいモノを同時に触ることで灼熱痛に似た痛みや不快感を経験する錯覚です.サーマルグリル錯覚は中枢神経系の感覚情報処理の過程で生じるといわれており,最近では中枢性感作と呼ばれる脳の問題による痛みの治りにくさを測るツールとして提案されてきています.しかしながら,そのメカニズムは不明なところが多く,多方面からの研究が求められている真っ只中にあります.畿央大学大学院 博士後期課程 松田総一郎,大住倫弘 准教授を中心とする研究グループは,サーマルグリル錯覚のメカニズム解明の一端を担うために,脳卒中後患者にを対象に「どのような脳の損傷によってサーマルグリル錯覚に過敏になるのか」を探索しました.その結果,サーマルグリル錯覚の過敏さは視床外側周囲の損傷と有意に関連していることが明らかになりました.また,興味深いことに,サーマルグリル錯覚の過敏さは,中枢性感作症状の1つであるワインドアップ現象(繰り返される痛み刺激によって徐々に痛みをつよく感じる現象)と相関していることが示されました.このことは,サーマルグリル錯覚が中枢性感作症状を安全に測ることのできる臨床ツールとなり得ることを示唆しています.

本研究のポイント

■ 脳卒中後患者におけるサーマルグリル錯覚と臨床的特徴・損傷領域の関連性を検証した.

■ サーマルグリル錯覚によって経験する痛みや不快感が脳卒中後患者の中枢性感作を反映している可能性が示唆された.

■ サーマルグリル錯覚によって経験する不快感は視床外側の損傷と有意に関連していた.

研究内容

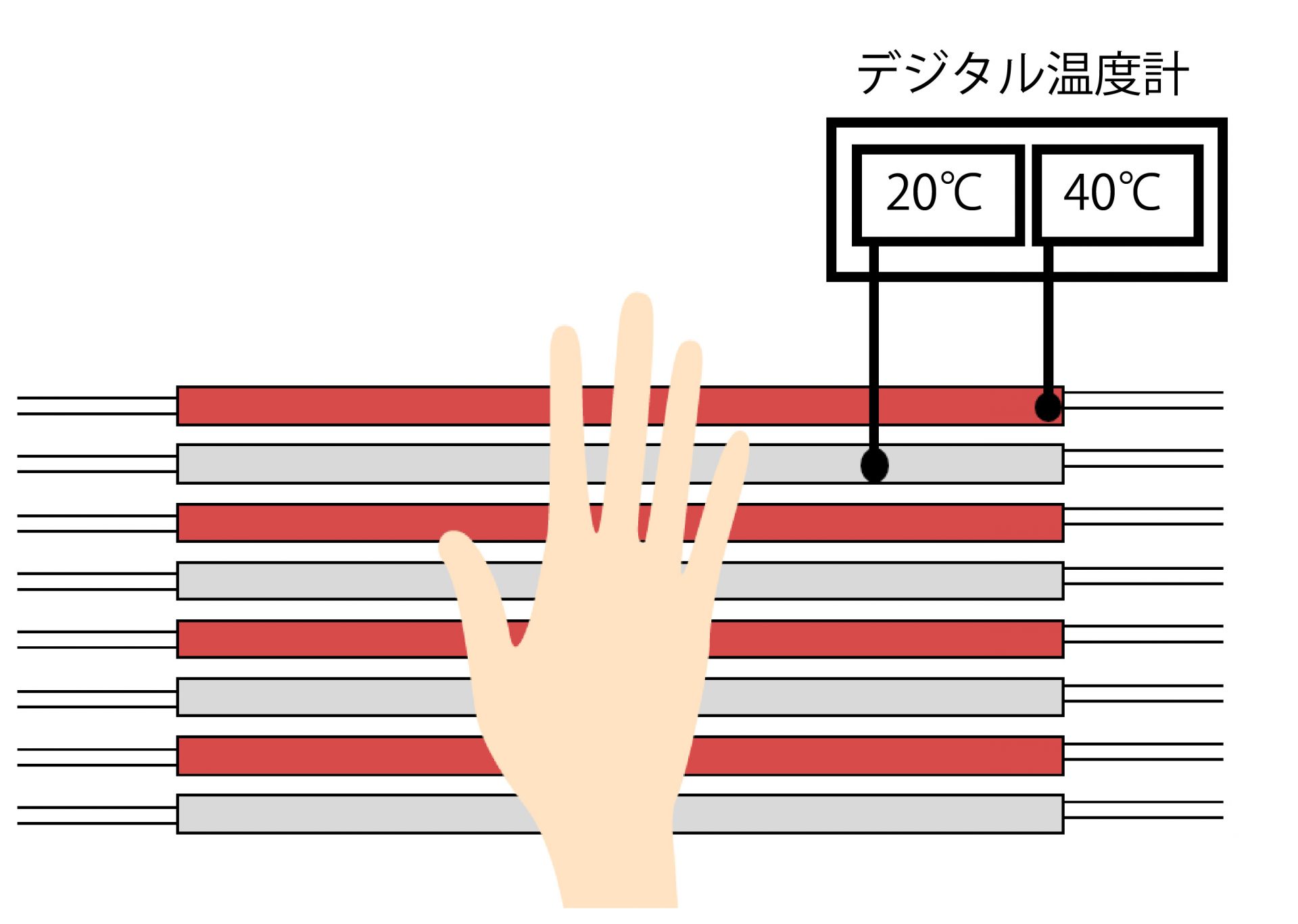

サーマルグリル錯覚を惹起するためには温刺激と冷刺激を同時に触る必要があります.そこで,本研究では直径 1 cm の銅の棒とプラスチックのチューブに水を流し、患者の接触面に温 (40 °C) と冷 (20 °C) の刺激を与えるように水温を調整しました.4本の温かい銅棒と 4本の冷たい銅棒を交互に配置することで,被験者が銅棒に触れるとサーマルグリル錯覚を生じるように設定しました(図1).

図 1.サーマルグリル刺激の実験条件

サーマルグリル錯覚の検査では,健側→患側の順番で銅棒の上に手のひらを最大30秒間置きました.その後,検査中に経験した痛みと不快感の強度をそれぞれ0(痛みなし)~10(想像できる最大の痛み)と0(不快感なし)~10(想像できる最大の不快感) で回答させました.その結果,サーマルグリル錯覚による痛みとワインドアップ比の間に有意な関連性を認めました.

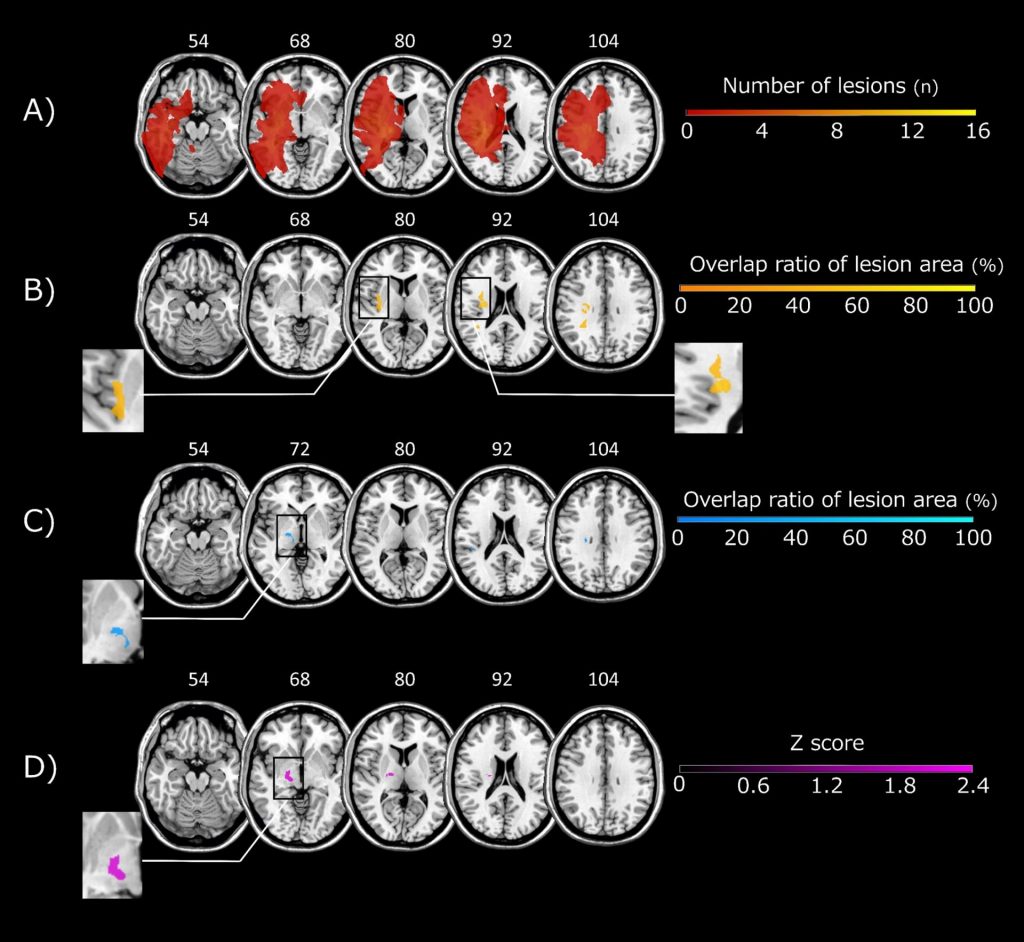

また,脳画像解析は(voxel-based lesion–symptom mapping)の結果,サーマルグリル錯覚による不快感は内包後脚および視床外側核周囲の病変と有意に関連していることが明らかになりました(図2).

図2.サーマルグリル錯覚と損傷領域の分析

サーマルグリルによる不快感は内包後脚および視床外側核周囲の病変と有意に関連していました.

研究グループは,この結果について,内包や視床を損傷することで脳内での痛みや温度感覚情報処理の問題が生じ,サーマルグリル錯覚が過敏になると考えています.

本研究の臨床的意義および今後の展開

本研究成果は,脳卒中後患者の中枢性感作を「痛くない刺激」を用いて安全に定量評価することを示しているだけでなく,サーマルグリル錯覚のメカニズム解明および脳卒中後疼痛の病態解明の一助となると考えられます.

論文情報

Soichiro Matsuda, Yuki Igawa, Hidekazu Uchisawa, Shinya Iki, Michihiro Osumi

Thermal Grill Illusion in Post-Stroke Patients: Analysis of Clinical Features and Lesion Areas

Journal of pain research, 2023

問い合わせ先

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

畿央大学大学院健康科学研究科

博士後期課程 松田総一郎

准教授 大住倫弘

E-mail: m.ohsumi@kio.ac.jp