Author Archive

脳卒中患者の不整地歩行の特徴 -生体力学的パラメータと筋活動の変化-

PRESS RELEASE 2023.6.1

脳卒中患者は、中枢神経系の損傷によりさまざまな歩行障害を有します.特に,不整地を含む屋外の地域社会での歩行は困難となる場合があり,結果として社会参加が妨げられ,生活の質に不利益をもたらします.畿央大学大学院博士後期課程 乾 康浩 氏 と 森岡 周 教授ら は,脳卒中患者の不整地歩行の特徴を検証しました.脳卒中患者は不整地歩行中に,歩行安定性の低下,立脚期の股関節最大伸展角度の低下,遊脚期のヒラメ筋活動時間の増加を示すことを明らかにしました.この研究成果はGait and Posture誌(Characteristics of uneven surface walking in stroke patients: Modification in biomechanical parameters and muscle activity)に掲載されています.

研究概要

脳卒中患者は,中枢神経系の損傷により歩行障害を有し,屋外の地域社会での歩行が困難になります.これは,社会参加を妨げ,生活の質の低下にもつながります.屋外環境のなかでも,不整地は摂動の予測が困難であり,適応性が低下した脳卒中患者では特に難しくなることが予想されます.そのため,リハビリテーション専門家にとって,脳卒中患者の不整地歩行の特徴を捉えることは必要です.一方で,現在までに,脳卒中患者が人工芝を歩行する際の変化は検証されているが,予測困難な摂動が生じる不整地での特徴を検証した報告は見当たりません.畿央大学大学院 博士後期課程 乾 康浩 氏,森岡 周 教授ら の研究チームは,予測困難な摂動が生じる不整地路を作製し,脳卒中患者の不整地歩行中の歩行速度,体幹の加速度,麻痺側の関節運動,および筋活動の特徴を分析しました.その結果,脳卒中患者は不整地歩行中に,歩行安定性の低下,立脚期の股関節伸展低下,遊脚期のヒラメ筋活動時間増加を示すことを明らかにしました.本研究は,健常者と比較した脳卒中患者の予測困難な摂動が生じる不整地歩行中の特徴を明らかにした初めての研究です.

本研究のポイント

■脳卒中患者の不整地歩行の特徴を自作の不整地路を用いて評価した.

■脳卒中患者は,不整地歩行中に安定性の低下,立脚期股関節伸展の低下,遊脚期ヒラメ筋活動時間の増大を示すことが明らかとなった.

研究内容

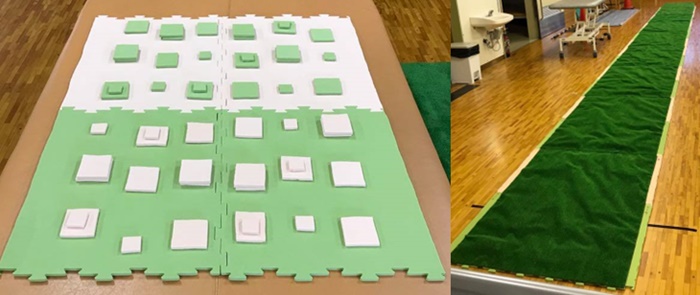

脳卒中患者は,中枢神経系の損傷により歩行障害を有し,屋外の地域社会での歩行が困難になります.これは,社会参加を妨げ,生活の質の低下にもつながります.屋外環境のなかでも,不整地は摂動の予測が困難であり,適応性が低下した脳卒中患者では特に難しくなることが予想されます.そのため,リハビリテーション専門家にとって,脳卒中患者の不整地歩行の特徴を捉えることは必要です.本研究では,予測困難な摂動が生じる不整地での脳卒中患者の特徴を調べることを目的とし,自作の不整地路(図1)を用いて年齢を一致させた健常高齢者との違いを検証しました.

図1.作成した不整地路 © 2023 Yasuhiro Inui

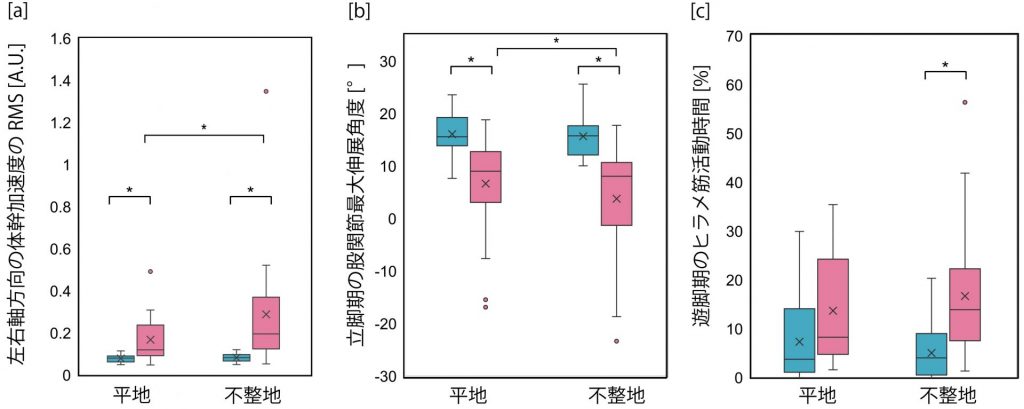

実験中,歩行速度,歩行安定性を評価するための立脚期と遊脚期に分けた3軸の体幹の加速度のRoot Mean Square,麻痺側下肢の最大関節角度,麻痺側下肢の立脚期と遊脚期に分けた平均筋活動および筋活動時間を測定しました.その結果,歩行速度は健常者と違いは見られないものの,歩行安定性は立脚期と遊脚期のすべての軸において脳卒中患者で低下していました.さらに,脳卒中患者の特徴として、立脚期股関節伸展角度の低下,遊脚期ヒラメ筋活動時間の増大が見られました(図2).

図2.平地および不整地歩行中の健常者と脳卒中患者の群×路面の交互作用の結果

(a) 左右軸方向の体幹加速度のroot mean square (RMS); (b) 立脚期の股関節最大伸展角度; (c) 遊脚期のヒラメ筋活動時間

研究グループは,この結果のうち,歩行安定性の低下と立脚期股関節伸展角度低下に関しては,不整地歩行中に運動制御が困難になった結果と考えています.一方で,遊脚期ヒラメ筋活動時間の増大に関しては,脳卒中患者の歩行時の衝撃吸収のための代償戦略であることが知られており,不整地で生じる大きな衝撃に対応するために代償戦略を強めたと考察しています.

本研究の臨床的意義および今後の展開

本研究成果は,予測困難な摂動が生じる不整地での脳卒中患者の歩行の特徴を明らかにしており,リハビリテーション専門家が脳卒中患者の屋外歩行の問題を考える際に着目すべき点を示しています.今後は,脳卒中患者内での特徴の違いや縦断的な経過を調査する必要があります.

論文情報

Yasuhiro Inui, Naomichi Mizuta, Kazuki Hayashida, Yuki Nishi, Yuki Yamaguchi, Shu Morioka

Gait and Posture ,2023

問い合わせ先

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

畿央大学大学院健康科学研究科

センター長/教授 森岡 周

博士後期課程 乾 康浩

Tel: 0745-54-1601

Fax: 0745-54-1600

E-mail: s.morioka@kio.ac.jp

感覚運動不一致によって経験する重だるさは痛みの予後と関連する

PRESS RELEASE 2023.4.6

感覚運動の不一致とは,自分の運動の意図と感覚フィードバックが一致しないことを指します.この時に重だるさや不快感などの経験を生じることが報告されており,これが痛みに影響を与える可能性が示唆されています.畿央大学大学院 健康科学研究科 博士後期課程 松田総一郎さん と 畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター 大住倫弘 准教授 は,筋骨格系疼痛患者を対象に感覚運動不一致を誘発させる実験タスクを実施し,それによって生じる重だるさが筋骨格系疼痛患者の痛みを遷延化させることを明らかにしました.この研究成果はPain Research and Management誌(Perception of heaviness induced by sensorimotor incongruence is associated with pain prognosis)に掲載されています.

研究概要

骨折や組織損傷直後のギプス固定が,関節拘縮や筋力低下といった身体機能の制限に加えて身体知覚の異常を引き起こすことが報告されています.このような異常な身体知覚は,臨床現場で患者から「自分の手とは思えない」「自分の手に違和感や不快感がある」など様々な形で表現されています.このような異常な身体知覚は運動の意図と感覚フィードバックの不一致に起因すると考えられています.感覚運動の不一致とは自分の運動の意図と感覚フィードバックが一致しないことを指し,異常な身体知覚が生じることが知られています.例えば,四肢の動きと視覚フィードバックの間の空間的な不一致によって,奇妙さや不快感,あるいは重さだるさなどが引き起こされることが報告されています.しかしながら,感覚運動の不一致による身体知覚の異常が痛みの予後に及ぼす影響についてはこれまで検討されていませんでした.畿央大学大学院 健康科学研究科 博士後期課程 松田総一郎 さんと畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター 大住倫弘 准教授 は,急性期の筋骨格系疼痛患者を対象に,感覚運動不一致を誘発する実験タスクを用いて,どのような種類の異常な身体知覚が痛みの予後に関与しているのか検証しました.その結果,急性疼痛の重症度そのものは痛みの遷延化を予測できませんでしたが,感覚運動の不一致によって生じる重だるさが痛みを遷延化させやすいことが明らかとなりました.

本研究のポイント

■感覚運動の不一致によって生じる異常知覚が,急性期の筋骨格系疼痛患者の痛みの予後に与える影響を検証した.

■感覚運動の不一致によって生じる重だるさが,痛みの遷延化に影響を与えることが明らかとなった.

研究内容

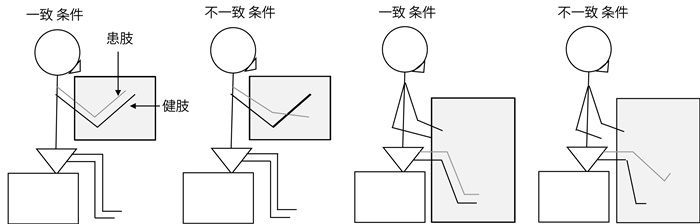

感覚運動の不一致を惹起するために,鏡を用いて実験を行いました.実験では患者に椅子に座ってもらい,上肢または下肢の間に鏡を設置しました(図1).

図1.鏡を用いた感覚運動の不一致を惹起するための環境設定

椅子に座った患者の上肢または下肢の間に鏡を置いて一致条件と不一致条件を実施しました.一致条件は健側と患側を同時に屈伸運動させる条件,不一致条件は健側と患側で異なるタイミングで屈伸運動をさせる条件として,各条件ともに20秒間実施しました.

このとき,患者は鏡に写る健側の上下肢を見ることができましたが,患側の上下肢を見ることができないように設定しました.その状態で,鏡に写る健側の上下肢を見ながら健側と患側を同時に動かす一致条件と異なるタイミングで動かす不一致条件をそれぞれ20秒間実施しました.各条件を実施した後に,異常知覚(痛み,不快感,奇妙さ,重だるさ,温度の変化,四肢が増えた感じ,四肢が無くなった感じ)に関するアンケートに回答してもらいました.

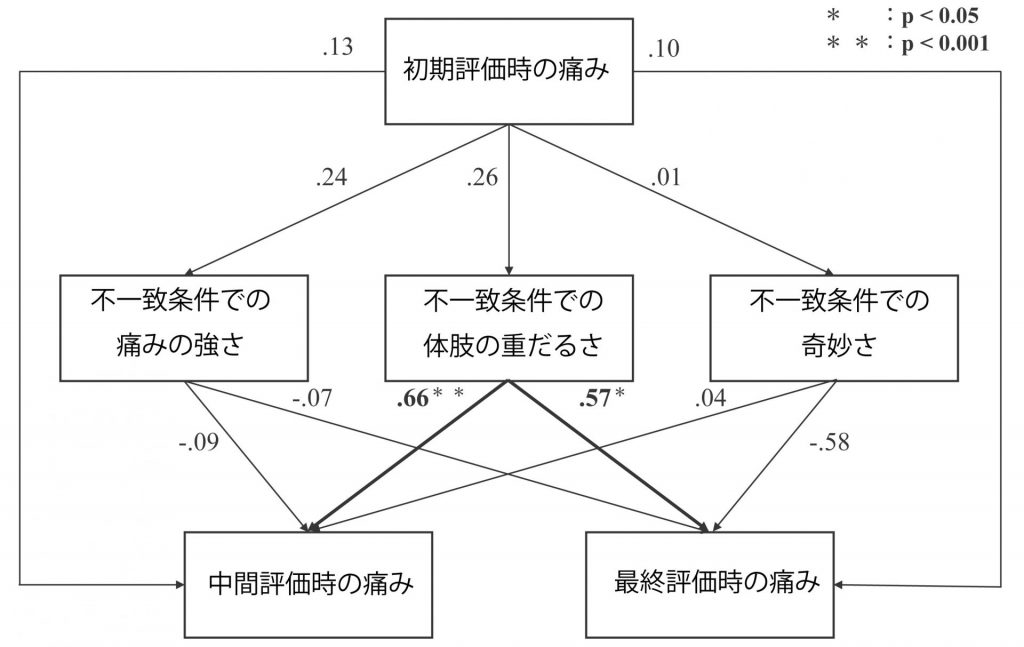

外傷もしくは手術後2ヶ月以内に1回目の実験を行い,その2週間後,4週間後の合計3回実施しました.その結果,不一致条件によって生じやすい異常知覚は痛み,重だるさ,奇妙さの3項目でした.そこで,構造方程式モデリングを用いて,痛みの強さと異常知覚の関係を検討しました(図2).その結果, 初期の痛みの強さは予後に関係しませんでしたが,不一致条件で経験する重だるさという異常知覚が2週間後と4週間後の痛みを予測することが明らかとなりました.これは,異常な身体知覚の中でも重だるさという経験が痛みに影響を与えることを示唆しています.

図2.痛みの強さと異常知覚を用いた構造方程式モデリング

初期の痛みの強さではなく,不一致条件で経験する重だるさが2週間後と4週間後の痛みの強さを予測することが明らかとなりました.

本研究の臨床的意義および今後の展開

本研究では,「急性期の筋骨格系疼痛患者の痛みの遷延化」に感覚運動の不一致によって経験する重だるさが関わることを明らかにしました.今後は,筋骨格系疼痛患者の運動機能も含めてより詳細な評価を行い,感覚運動の不一致によって生じる異常知覚の影響を検証する必要があります.

論文情報

Soichiro Matsuda, Michihiro Osumi

Perception of heaviness induced by sensorimotor incongruence is associated with pain prognosis.

Pain Research and Management ,2023

問い合わせ先

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

畿央大学大学院健康科学研究科

准教授 大住倫弘

Tel: 0745-54-1601

Fax: 0745-54-1600

E-mail: m.ohsumi@kio.ac.jp

リハビリテーショントークセッション#リハセッション

畿央大学 開学20周年 記念

2023.7.29 土曜日

ニューロリハビリテーション研究センター主催

リハビリテーショントークセッション#リハセッション

*対面のみでの開催

*オンデマンド配信などは予定していません

以下のPeatixから参加申し込みを宜しくお願い致します.

⇒ Peatix: https://kionrc2023talk.peatix.com/

詳細は公式Twitterで適宜アナウンスしていきますので,そちらを御確認下さい.

⇒ 公式Twitter: https://twitter.com/KIO_NRC

2010年にスタートし,毎回300名以上の方々に参加頂いていた「畿央大学ニューロリハセミナー」,2019年にはさらに進化した「リハビリテーションのための人間理解・人間理解からのリハビリテーション」として開催しましたが,新型コロナウイルスの影響もあり休止状態となってしまっていました。そんな新型コロナウイルスも収束されつつあり,さらに2023年度は畿央大学開学20周年ということでニューロリハ研究センターとしても「新たなイベント」を開催します。

これまで好評頂いていたニューロリハセミナーでは膨大な神経科学×リハビリテーションの知見を「これでもか!!」と提供する,まさに「情報の宝石箱や〜」と呼ばれていましたが,今回はそんなスタイルを一新します。10年前とは違い,いまでは世界中の最新の科学的知見に言葉の隔たりなく誰もがアクセスできるデジタル社会となり,これまでのニューロリハセミナーの役割は終えたのではないかと思います。ただ,そんな科学的知見を産み出すのは“人”であり,その知見を用いるセラピストそして用いられる対象者も“人”であり,そこにはもちろん科学的根拠だけで最良なリハビリテーションが提供されるはずがありません。そこで,新たなイベントは「リハビリテーション トークセッション」とし,これまで多くの科学的知見に触れ・産み出してきたニューロリハ研究センターのメンバーが,科学的知見の前後をふまえ,この時代にこそ感じ,考えるリハビリテーションについて語りたいと思います。

これまでのニューロリハセミナーに参加頂いた方々はもちろん,リハビリテーションに携わる多くのみなさまに畿央大学までお越し頂き,我々メンバーが感じ,考えるリハビリテーションに触れて頂き,最良なリハビリテーションについてディスカッションできることを楽しみにしています。みなさまのご参加を心待ちにしています。

タイムテーブル(対面のみで開催)

===

(9:30- 受付開始)

① 10:00-10:45 共生するリハビリテーション(同センター 教授 松尾 篤 )

私たちを取り巻く世界観,物事が「わかる」意味,そして臨床疑問の出発点についてを滑らかにしなやかに話題提供したいと思います。

② 10:45-11:30 感 じ るリハビリテーション (同センター 准教授 大住倫弘)

人の体性感覚経路になんらかの問題が生じたときの脳と心,そして想像力はどう働くのか,そのリハビリテーションはどうあるべきなのかを取り上げる予定です。

③ 11:30-12:15 ゆ ら ぐリハビリテーション (同センター 准教授 岡田洋平)

私たちは「ゆらぎ」の中バランスをとり,変化にやわらかく対応しながら生きています。リハビリテーションにおける「ゆらぎ」の意義について考えたいと思います。

④ 13:30-14:15 繋 が るリハビリテーション (同センター 教授 冷水 誠)

他者との関係性から得られるもの,その関係性を築くために必要となる多くの要素について「知見と私見」を語りたいと思います。

⑤ 14:15-15:00 鍛 え るリハビリテーション (同センター 准教授 前岡 浩)

筋肉は美しく,素晴らしい存在である。しかし得がたい。そんな筋肉についてお伝えできればと思います。

⑥ 15:15-16:00 映 す リハビリテーション (同センター 准教授 信迫悟志)

映画を観ることの私見と科学的知見から,人が人をみることについて,共に考える時間にしたいと思います。

⑦ 16:00-16:45 奏 で るリハビリテーション (同センター センター長・教授 森岡 周)

人は音を聴くだけでなく,音を奏でて楽しむ存在です。人と音楽の起源を辿ると共に,異なるピッチの音が同時に鳴る和音の美しさを比喩に,人間社会のハーモニーを表現します。

researchmapリンク

===

第27回日本神経理学療法学会サテライトカンファレンスが畿央大学で実施されました!

畿央大学大学院健康科学研究科 佐藤剛介 客員准教授 が 第27回日本神経理学療法学会サテライトカンファレンスの集会長を務めました.「中枢性疼痛の病態理解と理学療法」といテーマで講演,症例報告および討論が実施され,とても濃厚な1日となりました!当日は,対面+WEB配信のハイブリッド形式で実施され,400名以上の方にご参加頂きました.講演をして下さった先生ならびに参加して頂きました方々に感謝致します.

左上・右上)講演 佐藤剛介 客員准教授

左下) 座長 森岡 周 教授

右下) 講演 松原貴子 教授(神戸学院大学)

左上)会場の様子

右上)症例報告 井川祐樹さん(博士後期課程)

左下)講演 古賀優之さん(博士後期課程)

右下)鋭い質問 初瀬川弘樹さん(畿央大学卒業生 3期)

感覚運動レベルにおける行為主体感の頑健性

PRESS RELEASE 2023.2.7

行為/運動主体感(sense of agency: SoA)とは「このボールを蹴っているのは私だ」とか「このお皿を割ったのは私だ」など,日常生活で起こる行為の結果を自分に帰属させる主観的な意識のことです.感覚・運動に障害が生じると予測と実際の感覚が一致しないことがあり,それにより行為時の快適さが失われ不快感を訴えるケースがみられます.これは後遺症によって生涯にわたって頑健(つまり「適応できない」)に継続するのかは不明でした.畿央大学健康科学部理学療法学科4年生 三嶋瑞穂さん,森岡 周 教授,ニューロリハビリテーション研究センター 林田一輝 客員研究員らは,東京大学大学院人工物研究センター 温 文 特任准教授と共同で,実験的に感覚予測と結果を一致あるいは不一致させる群を設け,一定の期間それに暴露させることで行為主体感が変化するかを調べました.その結果,短期間では行為主体感は変化しない,すなわち頑健であることが明らかになりました.この研究成果はBehavioral Sciences誌(Adaptability of the Sense of Agency in Healthy Young Adults in Sensorimotor Tasks for a Short Term)に掲載されています.

研究概要

行為/運動主体感(sense of agency)とは「ある運動・出来事を引き起こしている,生み出しているのは自分自身である」という主観的な制御の感覚・意識のことです.行為主体感は感覚予測と実際の感覚結果が一致すれば起こり,それらが一致しなければ低下あるいは喪失すると考えられています.例えば,神経疾患,統合失調症,自閉症スペクトラム障害では行為主体感の低下や喪失が報告されています.こうしたケースは,行為のたびに予測と結果に不一致が生じ,自らの行為への不快感につながることが示唆されます.脳卒中後の運動障害は残りやすく,行為に対する不快感が頑健(すなわち「非適応的」)に継続する可能性が考えられます.しかしながら,一定の期間,感覚予測と実際の感覚結果の不一致に暴露されることによって,行為主体感が適応的に変化するか否かは不明でした.また,行為主体感に影響する抑うつ傾向,統合失調症傾向,感覚過敏などの心理状態の個人差がその適応性に影響するかは不明でした.そこで畿央大学健康科学部理学療法学科4年生 三嶋瑞穂さん,森岡 周 教授,ニューロリハビリテーション研究センター 林田 一輝 客員研究員らは,東京大学大学院人工物研究センター 温 文 特任准教授が開発した実験課題(PCカーソルの自己制御比を実験的に操作することで行為主体感の変化を検出するもの)を用いて,一定期間,感覚予測と実際の感覚結果の一致(一致群)あるいは不一致(不一致群)の暴露による行為主体感の変化を捉えました.その結果,一致群と不一致群の行為主体感の変化に有意な差はみられず,行為主体感が適応的でなく頑健である可能性を示しました.また一致群のみ,暴露前後の行為主体感の変化が抑うつ傾向と関係することがわかりました.

本研究のポイント

■ 感覚予測-結果の不一致への暴露によって行為主体感は適応的に変化するかを調べた.

■ その結果,感覚運動水準においては,行為主体感は適応的でない(頑健)であることがわかった.

研究内容

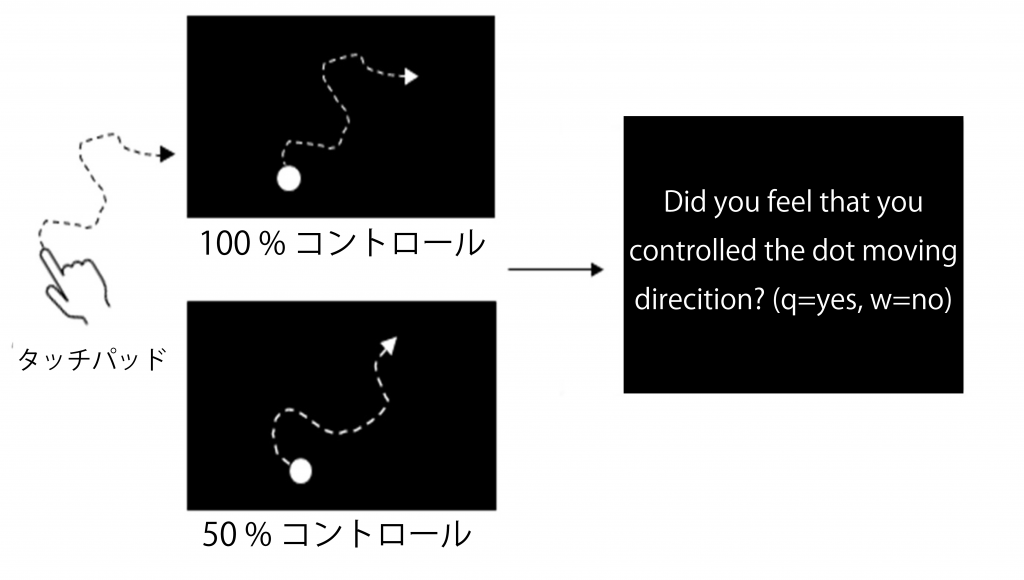

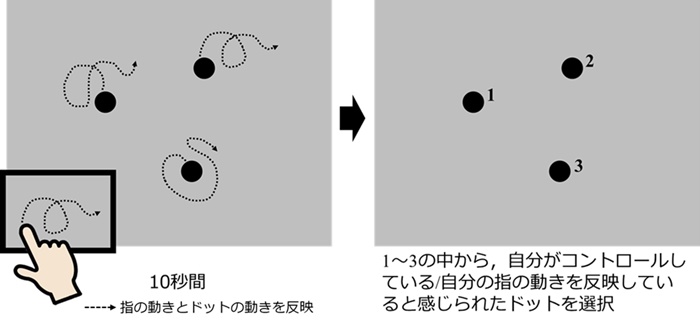

33名の健康な実験参加者を感覚予測と実際の感覚結果の一致群(一致群)と不一致群に分けました.MATLAB と Psychtoolbox (MathWorks, USA) を使用して,行為主体感を検出する課題を作成しました.参加者はタッチパッドを使用して PC 画面上のドットを4 秒以内にドットを自由に操作するように指示されました.なお,ドットの動きを自分の操作0~100%の中で10%ごとにランダムに反映させました.試行数は1試行4秒間の操作を計110試行 (0~100%を10%ごとに各10回)とし,「“ドットの動きに違和感があっても”自分が動かしていると感じればYesと答える」よう参加者に要求し,個人の行為主体感の閾値を算出しました.図1は実験課題の例ですが,タッチパッドを使用して画面上のドットを操作した際,そのドットが自分によってコントロールできていると感じているかどうかが評価されました(図は100% または 50% コントロールの例).不一致群では算出した個人の閾値より10%低い値を100試行,一致群では完全に自分の動きで100試行実施させました.

図1.行為主体感を捉える実験課題

参加者はタッチパッドを使用して PC 画面上のドットを操作し,4 秒以内にドットを自由に操作するように指示されました.そのドットをコントロールできていると感じるかどうかで行為主体感が評価されました。図は100% または 50% コントロールの例を示しています.

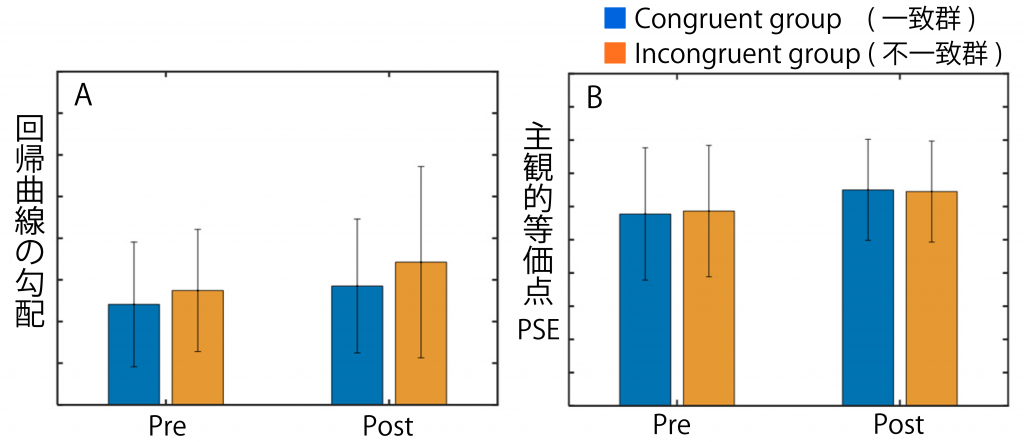

行為主体感の曖昧さの指標である傾きと50%の確率で「Yes」と回答する主観的等価点(Point of Subjective Equality:PSE)をロジスティック回帰曲線を使用して算出しました.また,参加者の抑うつ傾向,統合失調症傾向,感覚過敏を各種質問紙を用いて調べました.行為主体感を表すロジスティック回帰曲線の傾き,PSEに群間差はありませんでした(図2).つまりの感覚予測と感覚結果の不一致への非適応性が示され,感覚運動課題を用いた感覚運動レベルにおいては,不一致を受け入れることが難しいことが示唆されました.一方で,一致群のみで暴露前後の行為主体感の変化が抑うつ傾向と有意な相関関係を示しました.この結果は,抑うつ傾向の場合,感覚予測と結果の一致経験によって行為主体感を向上させる可能性が示唆されました.しかし,長期にわたる感覚予測と結果の不一致の暴露の影響は不明なままです.今後は,長期間の暴露による思考の変化といった認知レベルが感覚予測と結果の不一致といった感覚運動レベルにどのように影響するかを調べる必要があります.

図2.行為主体感の変化

行為主体感の指標であるロジスティック回帰曲線の勾配 ( A ) とPSE ( B ) の群別の結果(平均 ± 標準偏差)を表します.検定の結果,交互作用と主効果はどちらも有意ではありませんでした.Congruent group(一致群),Incongruent group(不一致群)

本研究の臨床的意義および今後の展開

本研究における感覚予測と結果の不一致の暴露プロセスは,脳卒中後の片麻痺プロセスを想定しており,学習された不使用の原因に接近する可能性があると予想しています.一方,感覚予測と結果が一致する課題は抑うつ傾向を改善させる選択肢となる可能性が示唆されました.今後は,感覚運動水準の課題に文脈や思考など認知水準の手続きを加え,柔軟に適応できるかどうかを調べる必要があります.

論文情報

Mizuho Mishima, Kazuki Hayashida, Yoshiki Fukasaku, Rento Ogata, Kazuki Ohsawa, Ken Iwai, Wen Wen, Shu Morioka

Adaptability of the Sense of Agency in Healthy Young Adults in Sensorimotor Tasks for a Short Term

Behavioral Sciences, 2023

問い合わせ先

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

畿央大学大学院健康科学研究科

教授 森岡 周

Tel: 0745-54-1601

Fax: 0745-54-1600

E-mail: s.morioka@kio.ac.jp

サーマルグリル錯覚に特徴的な脳波律動

PRESS RELEASE 2023.2.3

温かいモノと冷たいモノを同時に触ると,本当は熱くないはずなのに,それを「痛い」と経験することがあり,この経験は “サーマルグリル錯覚” と呼ばれています.畿央大学大学院 健康科学研究科 修士課程を修了した 浦上慎司さん(現:星ヶ丘医療センター 理学療法士)とニューロリハビリテーション研究センター 大住倫弘 准教授は,サーマルグリル錯覚を経験している時の脳波活動を計測・分析し,特徴的な脳波活動を明らかにしました.この研究成果はNeuroReport誌(Cortical oscillatory changes during thermal grill illusion)に掲載されています.

研究概要

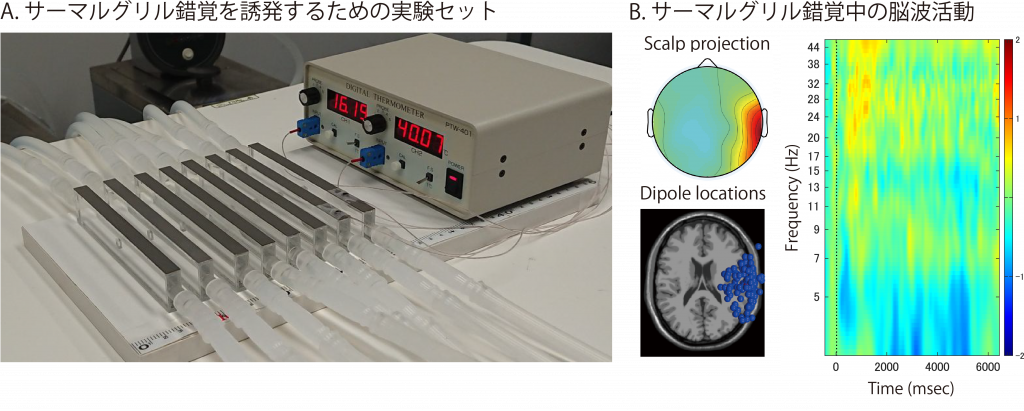

“サーマルグリル錯覚” とは,温かい棒と冷たい棒が交互に並べられている棒に手を置くと,痛みをともなう灼熱感が惹起される現象です(図1).この現象は,中枢神経メカニズムによって生じると説明されていますが,そのメカニズムは十分に明らかにされていません.畿央大学大学院 健康科学研究科 修士課程を修了した 浦上慎司さん(現:星ヶ丘医療センター 理学療法士)とニューロリハビリテーション研究センター 大住倫弘 准教授は,健常者を対象に,サーマルグリル錯覚中における脳波活動を計測・分析しました.その結果,サーマルグリル錯覚を経験している時には,痛み関連脳領域/ペインマトリックス (Pain Matrix)の代表である島皮質周辺の脳波律動が特徴的に変化することが明らかになりました.この研究は,サーマルグリル錯覚における中枢神経メカニズムの一端を明らかにしたことになります.

本研究のポイント

■ 温かい棒と冷たい棒が交互に並べられているグリルの上に手を置くと痛みを感じる

■ サーマルグリル錯覚中では島皮質に特徴的な変化が生じる

研究内容

健常21名を対象にして,サーマルグリル錯覚によって生じる脳波活動を計測・分析しました.具体的には,① 暖かい棒だけが並べられているグリルに手を置く条件(コントロール条件)と,② 温かい棒と冷たい棒が交互に並べられているグリルに手を置く条件(サーマルグリル錯覚条件)で脳波活動を計測し,それらの脳波活動を比較することによってサーマルグリル錯覚に特徴的な脳波成分を抽出しました.

その結果,痛み関連脳領域/ペインマトリックス (Pain Matrix)の代表である島皮質が,サーマルグリル錯覚を引き起こす脳領域であることが明らかになりました.島皮質は,暖かい/冷たいという感覚が入力されているだけでなく,“痛い” という情動経験にも関与します.加えて, この島皮質は中枢性疼痛をもたらす脳領域としても知られています.今回の結果は,中枢性疼痛のメカニズム解明に役立つ基礎研究になることが考えられます.

論文情報

Uragami S, Osumi M.

Cortical oscillatory changes during thermal grill illusion.

NeuroReport 2023

問い合わせ先

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

准教授 大住倫弘(オオスミ ミチヒロ)

Tel: 0745-54-1601

Fax: 0745-54-1600

E-mail: m.ohsumi@kio.ac.jp

慢性腰痛者における運動恐怖は予測的姿勢制御を乱してふらつきの原因になる

PRESS RELEASE 2022.12.23

予測的姿勢調節(APA)は運動を効率的に実行する上で重要な機能ですが,慢性腰痛者のおけるAPAと運動・姿勢制御との関連性は明らかになっていませんでした.畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター 西 祐樹 客員研究員 と センター長 森岡 周 教授 らは,運動恐怖によるAPAの変化はその後の運動・姿勢制御に影響することを明らかにしました.この研究成果はScandinavian Journal of Pain(Anticipatory postural adjustments mediate the changes in fear–related behaviors in individuals with chronic low back pain)に掲載されています.

研究概要

慢性腰痛者では,運動恐怖によって“凍結行動”と呼ばれる運動時の腰部に対する過剰な保護や運動の緩慢化が生じます.一方,運動には身体の動揺が伴うため,運動実行前に姿勢を調整する“予測的姿勢調節(Anticipatory postural adjustment: APA)”によって効率的かつ正確に運動を制御できることが知られています. しかしながら,慢性腰痛者の腰部運動においてAPAがどのように機能しているのかは明らかになっていませんでした.

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター 西 祐樹 客員研究員 と センター長 森岡 周 教授 らは, 地域在住の慢性腰痛者を対象に重心動揺計上で体幹の屈曲伸展運動を計測しました.その結果,運動恐怖がAPAを媒介してその後の運動・姿勢制御に悪影響を及ぼしていることが明らかになりました.この成果は慢性腰痛による運動制御の更なる病態理解に寄与しました.

本研究のポイント

■ 慢性腰痛者および健常高齢者の体幹屈曲伸展運動における予測的姿勢制御や運動・姿勢制御を測定した.

■ その結果,慢性腰痛者では予測的姿勢調節の機能の低下が生じていた.

■ 加えて,運動恐怖のよる予測的姿勢調節の変化はその後の運動・姿勢制御に影響していた.

研究内容

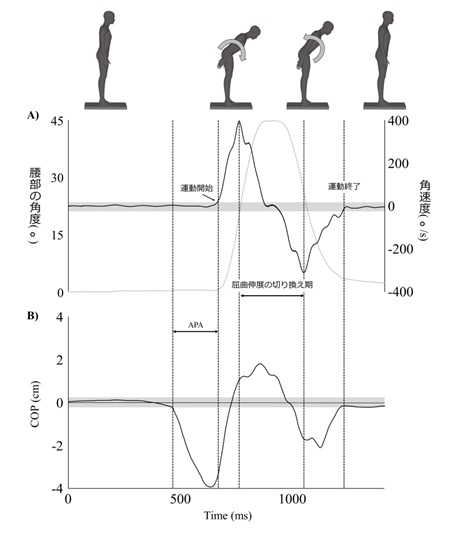

慢性腰痛者48名および健常高齢者22名は体幹の屈曲伸展運動を行い,電子ゴニオメーターで腰部の角度を計測し,重心動揺計で足圧中心(COP)を計測しました(図1).

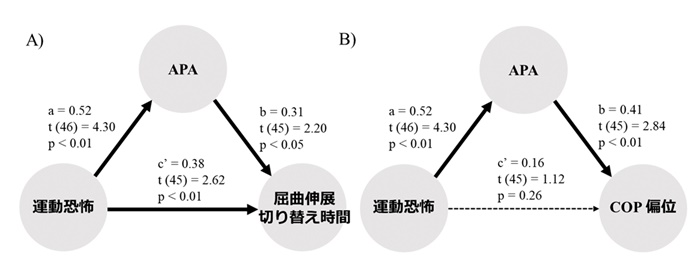

COPの偏位開始から運動の開始までのAPAの期間を抽出するとともに,体幹屈曲伸展運動の運動および姿勢制御変数を算出しました.その結果,健常高齢者と比較して慢性腰痛者では,屈曲伸展の切り替え時間(運動制御)およびAPA時間が延長しました.加えて,課題前後でCOPの位置(姿勢制御)は前方に偏位していました.つまり,慢性腰痛者では,体幹の屈曲により前方に偏位したCOPが体幹の伸展に伴って正中へ偏位せず,前方位置に残存する現象が観察されました.次に,これらの変数を投入した媒介分析の結果,慢性腰痛者の切り替え時間はAPAの有意な間接効果と運動恐怖の直接効果を受け(部分媒介効果),COPの前方偏位はAPAを介した運動恐怖の有意な間接効果を受けること(完全媒介効果)が明らかとなりました(図2).

これらは運動恐怖症による「凍結行動」のような過剰な保護戦略は,予測的姿勢調節の機能不全をきたし,その後の運動および姿勢制御の変化に影響することが考えられています.

本研究の臨床的意義および今後の展開

慢性腰痛者では運動制御のみならず臨床場面で見落とされやすい姿勢制御においても運動恐怖によって凍結様の過剰な保護が生じることが明らかになりました.加えて,運動・姿勢制御には運動が始まる前の予測的な姿勢調節が影響していました.本研究成果は,慢性腰痛のさらなる病態理解に寄与する可能性があります.

論文情報

Nishi Y, Osumi M, Morioka S

Scand J Pain, 2022

関連する論文

Osumi M, Sumitani M, Otake Y, et al.

Eur Spine J. 2019;28(7):1572-1578.

問い合わせ先

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

畿央大学大学院健康科学研究科

教授 森岡 周

Tel: 0745-54-1601

Fax: 0745-54-1600

E-mail: s.morioka@kio.ac.jp

患者教育と運動指導が腰痛による運動制御障害を改善させるか?

PRESS RELEASE 2022.11.14

腰痛によって引き起こされる「身体を動かすことへの恐怖心(運動恐怖)」は,体幹の運動制御障害に悪影響を与えることが知られています.また,運動恐怖に対する介入として,痛みの神経生理学に基づいた患者教育や運動指導が有用とされています.しかしながら,これら介入によって生じる腰痛症状の改善と体幹の運動制御障害の変化や,その時間的関連性は明らかとされていませんでした.畿央大学大学院博士後期課程 修了生の藤井 廉 氏と森岡 周 教授らは,腰痛を有する就労者1例に対して一連の介入を実施し,運動恐怖が改善したとしても,運動制御障害が残存した場合,やがて腰痛症状が再発する可能性を示しました.この研究成果は,SAGE Open Medical Case Reports誌(Changes in task-specific fear of movement and impaired trunk motor control by pain neuroscience education and preliminary single-case study of a worker with low back pain)に掲載されています.

研究概要

運動恐怖(身体を動かすことへの恐怖心)は,腰痛症状を慢性化させる要因であることが報告されています.腰痛を有する就労者においては,この運動恐怖が作業動作時の体幹の運動を乱すことで,腰部への負荷を大きくし,やがて労働能力の低下をもたらすと考えられています.

畿央大学大学院博士後期課程 修了生の藤井 廉 氏,森岡 周 教授らの研究チームは,腰痛を有する就労者1例に対して,痛みの神経生理学に基づいた患者教育と運動指導を用いた介入を実施し,運動恐怖と体幹の運動制御障害の変化を詳細に分析しました.その結果,介入によって運動恐怖は改善しましたが,運動制御障害は変化を認めませんでした.フォローアップ終了後(介入後からおよそ8ヶ月後)も同様の傾向を示しており,最終的には痛み強度の増加を認めました.本症例の一連の経過から,運動制御障害が残存した場合,やがて腰痛症状が再燃する可能性が示されました.

本研究のポイント

■ 腰痛を有する就労者1例に対して,痛みの神経生理学に基づいた患者教育と運動指導による介入を実施しました.

■ 介入によって,運動恐怖をはじめとした腰痛症状は改善しましたが,運動制御障害は不変なままでした.

■ 運動制御障害が残存したまま就労を継続することによって,いずれ腰痛症状が再燃する可能性が示されました.

研究内容

本研究の対象は,慢性腰痛を有しながらも就労を継続していた20歳代の男性介護士でした.「重い物を持ち上げる際,痛みはあまり感じないが,腰を動かすことに怖さがある」といった訴えを認めていました.

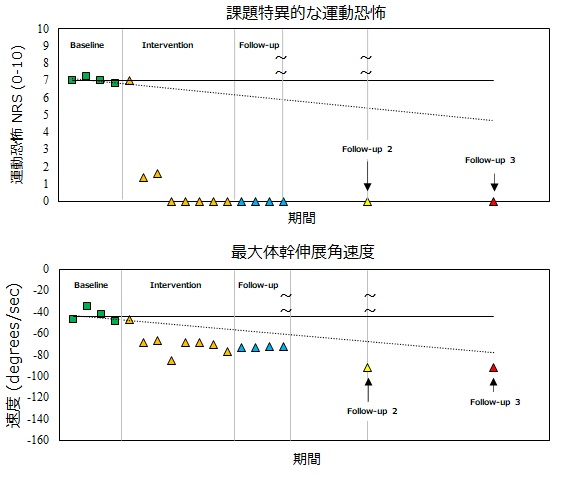

研究デザインはABAデザインを適用し,A1期:ベースライン期,B期:介入期(痛みの神経生理学に基づいた患者教育と運動指導),A2期:フォローアップ期としました.評価は,重量物持ち上げ動作の運動学的解析と,作業動作中に生じた課題特異的な運動恐怖を測定しました.

介入の結果,介入期以降で,課題特異的な運動恐怖や体幹運動の緩慢さ(最大体幹屈曲・伸展角速度),その他腰痛症状(痛み強度や能力障害)に改善を認めました.その一方で,体幹の運動制御障害(運動の一致度)は不変なままでした.さらに,フォローアップ期以降においても,これらの指標は同様の傾向を示し,最終的には痛み強度の増悪を認めました(図1).本研究より,一連の介入によっても,運動制御障害は改善しづらく,その問題が残存したまま就労を継続することで,やがて腰痛症状の再燃に影響する可能性が示されました.

図1.各評価指標の時系列的変化

ベースライン期,介入期,フォローアップ期,フォローアップ期終了後から3ヵ月・8ヶ月時点で収集された評価指標を,時系列に示しています.

本研究の臨床的意義および今後の展開

本症例研究では,介入によって運動恐怖は改善しましたが,運動制御障害は不変なままでした.そして,運動制御障害が残存することによって,やがて腰痛症状が再燃する可能性が示されました.今後の展開として,運動恐怖をさらに詳細に分析することで運動制御障害が残存した要因を明確にするとともに,運動制御障害を改善するためのアプローチ方法を開発しその効果を検証していく必要があると考えています.

論文情報

Fujii R, Imai R, Shigetoh H, Tanaka S, Morioka S.

SAGE Open Med Case Rep. 2022 Oct 24;10:2050313X221131162.

関連する先行研究

Ren Fujii, Ryota Imai, Shinichiro Tanaka, Shu Morioka. Kinematic analysis of movement impaired by generalization of fear of movement-related pain in workers with low back pain. PLoS ONE. 2021; 16 (9): e0257231.

Ren Fujii, Ryota Imai, Hayato Shigetoh, Shinichiro Tanaka, Shu Morioka. Task-specific fear influences abnormal trunk motor coordination in workers with chronic low back pain: a relative phase angle analysis of object-lifting. BMC Musculoskelet Disord. 2022; 23 (1):

問い合わせ先

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

畿央大学大学院健康科学研究科

教授 森岡 周

Tel: 0745-54-1601

Fax: 0745-54-1600

E-mail: s.morioka@kio.ac.jp

行為と結果の規則性の知覚感度の発達変化

PRESS RELEASE 2022.11.2

定型発達乳児は生後の発達早期に,自己の運動とその結果の繋がり,すなわち行為と結果の規則性が知覚できるとされています.例えば,頭上にあるモビールと足首を絹紐で結びつけられた生後9~12週齢の赤ちゃんは,自分の足を動かすとモビールが動くことに気付き,それが楽しい報酬となり,足の運動をより活発にしていきます.このように自分の行為と外部刺激との間の規則的な関係性を検出する能力である「行為と結果の規則性の知覚」は既に乳児期に存在することが分かっていますが,その後,幼児期から青年期に渡って一定なのか,あるいは発達変化するのかは分かっていませんでした.畿央大学ニューロリハビリテーション研究センターの信迫悟志 准教授らは,温文(Wen Wen) 特任准教授(東京大学),中井昭夫 教授(武庫川女子大学)らと共同で,行為-結果の規則性の知覚感度の発達変化について調査しました.この研究成果は,Scientific Reports誌(Developmental changes in action-outcome regularity perceptual sensitivity and its relationship to hand motor function in 5-16-year-old children)に掲載されています.

研究概要

自分の行為と外部刺激との間の規則的な関係性を検出する能力のことを,行為と結果の規則性の知覚と呼びます.最近,行為と結果の規則性の知覚は,コンパレータモデル以外の運動主体感(Sense of Agency: SoA)を生成する重要な情報源として注目されており,また適応的運動学習パフォーマンスにも関与することが示されています.行為-結果の規則性の知覚は,コンパレータモデルに基づく運動制御過程とは異なり,各動作の結果を正確に予測する必要がない点で重要です.上述したように,生後9~12週齢の乳児は,自分の足を動かすとモビールが動くことに気付くと,それを報酬として,足の運動をより活発にしていきます.また生後2~4ヶ月の乳児では,おしゃぶりを吸うと視覚や聴覚フィードバックが与えられるようにすると,その吸啜行動が増強されます.このように,行為-結果の規則性を検出する能力は,生後2~4カ月の乳児にも備わっていることが明らかになっていますが,この時期の乳児は最低限の運動能力しかなく,目標とする動作に必要な正確な順・逆モデルを持ちません.したがって,乳児が示す探索行動(足の運動や吸啜行動)の強化は,自身の行動と外界の事象との間に規則的な関係があると認識することに起因すると考えられています.しかしながら,その行為-結果の規則性の知覚が,その後の幼児期から青年期にかけて発達的に変化するか否かは不明でした.そこで畿央大学ニューロリハビリテーション研究センターの信迫悟志 准教授らは,5~16歳における行為-結果の規則性の知覚感度を調べました.その結果,年齢の増加に伴い規則性の知覚感度は向上し,9~16歳児の規則性の知覚感度は,5~6歳児と比較して高いことが明らかになりました.加えて,手先の器用さが低下した児では,手先の器用さが中程度から高い児と比較して,規則性の知覚感度が低下していることも示されました.

本研究のポイント

■ 行為-結果の規則性の知覚は,5~6歳児ではまだ未成熟であった.

■ 5~16歳において,規則性の知覚感度は年齢の増加と共に発達向上する.

■ 5~16歳において,手先の器用さが低下した児では,規則性の知覚感度が低下している

研究内容

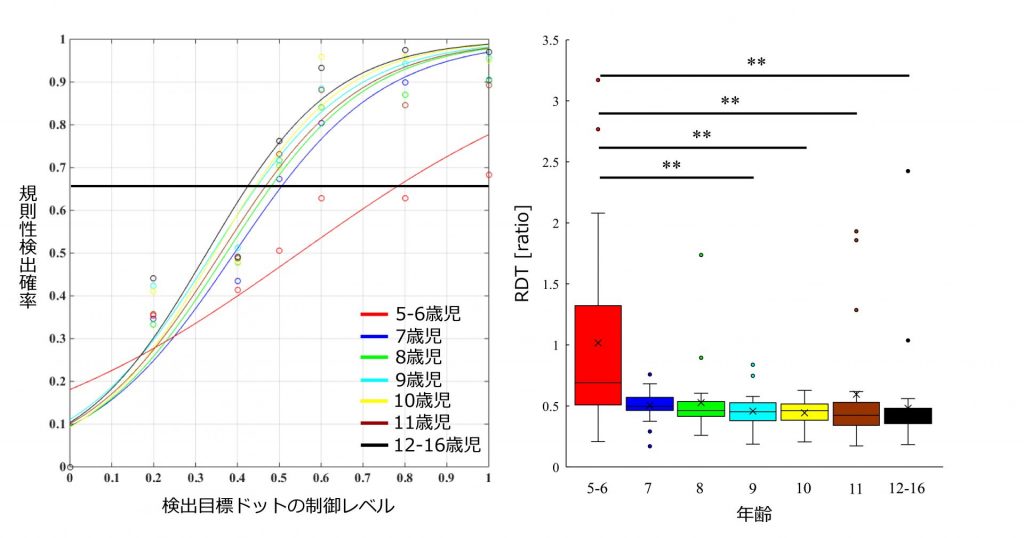

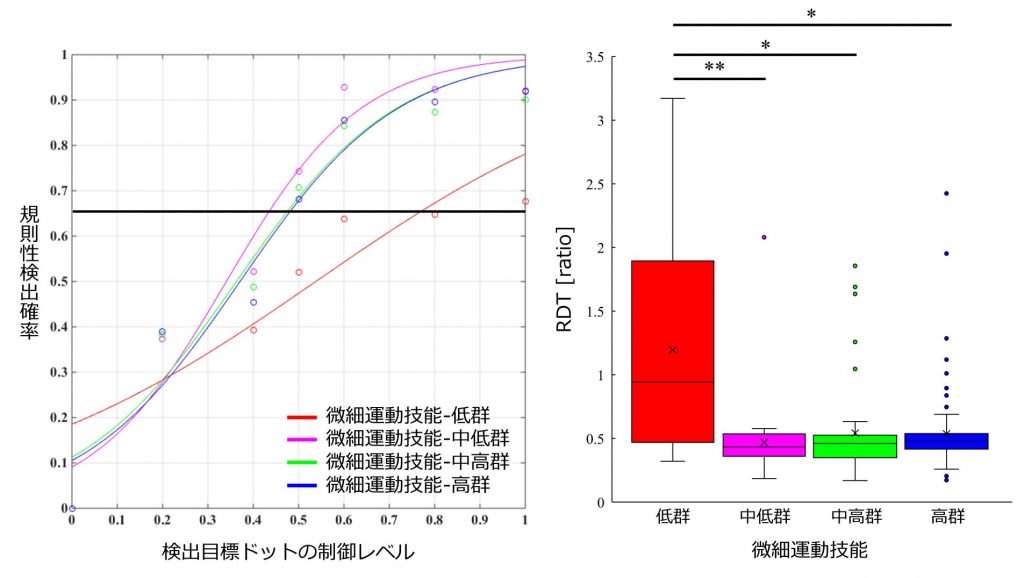

5~16歳までの子ども200名は,温文(Wen Wen) 特任准教授(東京大学)が開発した行為-結果規則性検出課題(図1)を完了しました.この課題において,子どもたちはタッチパッド上で10秒間自由に指を動かし,モニターに表示された3つのドットのうち,自分がコントロールすることができる/自分の指の動きを最も反映していると感じられたドット(検出目標ドット)を検出することが求められました.1つの検出目標ドットには,子どもが制御できる/指の動きを反映する割合に応じて,7制御条件(0, 20, 40, 50, 60, 80, 100%)が設定され,それぞれ6試行,合計で42試行ありました.他の2つのドットは0%制御のディストラクタードットになっていました.この課題の成績から,規則性検出閾値(Regularity Detection Threshold: RDT)を算出し,行為-結果の規則性の知覚感度の定量指標としました.加えて,微細運動技能(M-ABC2 Manual dexterity test)も測定されました.

図1:行為-結果規則性検出課題

結果,5~6歳児のRDTは,9~16歳児と比較して高値を示し,5~6歳児ではまだ行為-結果の規則性の知覚が未成熟であることが明らかになりました(図2).またRDTの低下と年齢の増加との間には,有意な相関関係が示され,5~16歳において,年齢の増加と共に行為-結果の規則性の知覚感度は発達向上することが示されました.そして, 低微細運動技能を示した児では,中-高微細運動技能を示した児と比較して,行為-結果の規則性の知覚感度が低下していることも示されました(図3).

図2 各年齢帯における規則性の知覚感度

図3 各微細運動技能群における規則性の知覚感度

本研究の臨床的意義および今後の展開

本研究は,幼児期から青年期にかけて,行為-結果の規則性の知覚感度が発達向上することを初めて明らかにし,5~6歳では行為-結果の規則性の知覚がまだ未成熟であることを示しました.今後は,成人期や老年期も含めて,ヒトの一生における行為-結果の規則性の知覚の変化とそれがSoAの生成や運動制御/運動学習にどのように関与するかについて明らかにしていく必要があります.また脳性麻痺,発達性協調運動障害,自閉症スペクトラム障害を有する児では,運動障害があり,SoAの変容があることも示されています.したがって,これら障害と行為-結果の規則性の知覚感度との関係性について調べ,これら障害のさらなる病態理解と有効なリハビリテーション手段開発に貢献していく必要があります.

論文情報

Nobusako S, Wen W, Nagakura Y, Tatsumi M, Kataoka S, Tsujimoto T, Sakai A, Yokomoto T, Takata E, Furukawa E, Asano D, Osumi M, Nakai A, Morioka S.

Sci Rep. 2022 Oct 20;12(1):17606.

問い合わせ先

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

畿央大学大学院健康科学研究科

准教授 信迫悟志

Tel: 0745-54-1601

Fax: 0745-54-1600

E-mail: s.nobusako@kio.ac.jp

第20回畿央祭で子ども向けイベントを開催しました!

第20回畿央祭 ”紬~つむぐ~”

ウェルカムキャンパス『子どもたちへ!運動の器用さにチャレンジしてみよう!!』

2022年度畿央祭ウェルカムキャンパスにおいて,畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター企画として,同研究センター准教授の信迫悟志先生と教育学部の学生8名と社会人6名によって,子ども向けイベントが開催されました.同イベントは,実に3年ぶりの対面開催となり,事前申し込み制で43名の子どもたちが参加してくれました!

このイベントで子どもたちは,いくつかの手先の器用さ課題と2種類のコンピュータ課題に取り組みました.子どもたちが熱心に取り組んでいる姿が印象的でした!みんな,コンピュータ課題が笑ってしまうほど難しかったらしく,子どもたちと保護者の方の笑顔にこちらも嬉しくなりました!将来,教職に就くことを目標としている教育学部の学生たちにとっても,子どもたちに接する良い機会になったと思われます.感染対策の観点から参加者の人数を制限しての開催でしたが,多くの子ども達や保護者の方に参加して下さいまして,誠にありがとうございました.