Author Archive

長期間の理学療法が脊髄損傷後の神経障害性疼痛に及ぼす影響

PRESS RELEASE 2022.4.18

ヒトには,痛みの感受性を低下させる疼痛抑制メカニズムが備わっています.有酸素運動は疼痛抑制メカニズムを賦活することが知られており,慢性疼痛の治療にも用いられています.脊髄損傷後の神経障害性疼痛に対しても,有酸素運動により痛みが即時的に軽減することが報告されていますが,単回の介入による検討に限られています.畿央大学ニューロリハビリテーション研究センターの 佐藤 剛介 客員准教授ら は,長期間の理学療法(有酸素運動)が脊髄損傷後の神経障害性疼痛に及ぼす影響を頚髄不全損傷の単一症例を通して検証しました.この研究成果は,Spinal cord series and cases誌(Long-term physical therapy for neuropathic pain after cervical spinal cord injury and resting state electroencephalography: a case report)に掲載されています.

研究概要

脊髄損傷後の神経障害性疼痛は,約半数近くで認められ様々な健康指標の低下を引き起こすことが知られています.脊髄損傷後の神経障害性疼痛に対する介入として,様々なものが提唱されており,その中の一つに有酸素運動があげられます.車椅子駆動による有酸素運動は,脊髄損傷後の神経障害性疼痛に対する即時的な鎮痛効果が得られることが明らかにされています(Sato et al. J Rehabil Med, 2017).しかし,これまでの研究では,単回の介入による即時的な効果に限局されており,長期間の介入による鎮痛効果は検討されておらず,不明瞭なままでした.本研究では,頚髄不全損傷者一例に対して,有酸素運動を含む長期間の理学療法が脊髄損傷後の神経障害性疼痛におよぼす影響を検証しました.加えて,本研究では,鎮痛効果の機序を明らかにするために,神経障害性疼痛のバイオマーカーである安静時脳波活動から得られるPeak alpha frequency(PAF)を指標として測定しました.

本研究のポイント

■ 長期間の理学療法により頚髄不全損傷者の上肢の神経障害性疼痛が軽減された

■ 有酸素運動として集中的歩行トレーニング(体重免荷式トレッドミル歩行トレーニング)を行い,痛み強度の軽減と運動野周辺で測定したPAFの高周波域へのシフトが確認された

■ 疼痛がある部位(上肢)に直接接触することなく,他の身体部位の運動を介して疼痛強度の軽減が得られた

研究内容

C5レベル残存の頚髄不全損傷者に対して,18週間の介入を行いました.

介入は7日/週の頻度で行い,1回の介入は40分間でした.4週~10週目の間には,有酸素運動を企図して体重免荷装置を用いた集中的歩行トレーニングを実施しました.安静時脳波活動は,1チャンネル脳波計を使用して測定しました.電極は,運動野に相当する領域に配置して閉眼状態で3分間測定し,PAFを算出しました.PAFは,α帯域のピークパワーを示す周波数で,視床-大脳皮質間の神経回路の活動を反映するとされており,高周波域へシフトしている場合に痛みの感受性が低下している状態であることを指しています.アウトカムは,脊髄損傷の評価としてInternational Standards for Neurological Classification of Spinal Cord Injury (ISNCSCI)の運動スコアと感覚スコア,主観的疼痛強度と疼痛範囲,安静時脳波活動としてPAF,動作能力の指標として10m歩行テストとWalking Index for Spinal Cord Injury II (WISCIII)を2週間ごとに測定し,PAFについては入院時を基準として変化率(Δ)を求めました.

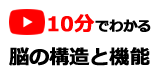

結果は,痛みの平均強度と最大強度のNRSスコアは6週間後に有意に減少し,ΔPAFは4週以降に有意に増加しました.ΔPAFの変化については,集中的な歩行トレーニングの開始と同時期に生じていました.ΔPAFは集中的歩行トレーニング期間の終了後に低周波域へのシフトを認めましたが,入院時よりも高周波域へシフトした状態が維持されていました(図1).

図1:各評価の経時的変化

黄色で示した範囲は,集中的歩行トレーニングの期間を表しています.集中的歩行トレーニング開始後にΔPAFの増加と痛み強度の減少が認められています.さらに,集中的歩行トレーニング期間終了時にはPAFが低周波域へシフトしているものの,入院時を比べて高周波域にシフトしている状態が維持されています.

本研究の臨床的意義および今後の展開

本研究は,長期間の理学療法(有酸素運動)を行うことで頚髄不全損傷者の上肢の神経障害性疼痛が軽減できることを初めて報告しました.これは,継続した有酸素運動によって,痛みがある身体部位に直接触れることなく,痛みを軽減できることを示唆しています.さらに,有酸素運動を行っている期間は,PAFが高周波域へシフトしており,痛みの感受性が低下している状態であることを示しています.今後は,複数症例に対して長期的な有酸素運動の効果と安静時脳波活動への影響を調べるとともに,神経障害性疼痛の性質と有酸素運動による鎮痛効果との関係を詳しく検証していく必要があります.

論文情報

Sato G, Osumi M, Mikami R, Morioka S

Spinal cord series and cases, 2022

関連論文

Sato G, Osumi M, Morioka S.

J Rehabil Med. 2017 Jan 31;49(2):136-143.

問い合わせ先

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

畿央大学大学院健康科学研究科

客員准教授 佐藤剛介

E-mail: gpamjl@live.jp

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

畿央大学大学院健康科学研究科

教授 森岡 周

Tel: 0745-54-1601

Fax: 0745-54-1600

E-mail: s.morioka@kio.ac.jp

他者との目的共有が行為主体感と運動精度を変調する

PRESS RELEASE 2020.2.12

他者との協力動作において,自己と他者の行動が適切に調整されることで作業が円滑に行われます.しかしながら,どのようなメカニズムで他者と相互作用するのかは明らかではありませんでした.近年の理論研究において,"目的共有"が協力動作に重要であることが提案されていますが,その実際は明らかではありませんでした.この可能性を畿央大学大学院博士後期課程 林田一輝 氏と森岡 周 教授 は 行為主体感の観点から実験的に検証しました.この研究成果は,PLOS ONE誌(Goal sharing with others modulates the sense of agency and motor accuracy in social contexts)に掲載されています.

研究概要

人間社会を円滑にするためには,他者との協力動作は不可欠です.しかしながら,どのようなメカニズムで他者と相互作用し運動の精度を向上させているのかは不明でした.近年の予測的共同行為モデルという理論研究において,”目的共有”が自己の生成行為と他者の行為観察に基づく予測プロセスに影響し,協力動作を円滑にする可能性が提案されていますが,その実際は明らかではありませんでした.本研究では,この可能性を行為主体感の観点から検証しました.行為主体感とは,ある行為やそれに伴う結果を自己に帰属する感覚のことであり,協力動作を含む日常生活の基礎を構成する可能性があるとされています.行為主体感の惹起には,予測プロセスが強く影響することが明らかであり,目的共有が行為主体感を変調する可能性があります.本研究は,目的共有が行為主体感に影響を与え,運動精度を向上させるのかを検証することを目的としました.参加者は2人1組のペアとなった協力群(目標共有)13ペアと独立群(非目標共有)13ペアにランダムに分けられました.実験参加者は,PC画面上を反復して水平移動する円形オブジェクトがターゲットの中心に到達したときにキーを押して,円形オブジェクトを停止することが求められました.そのキー押しから数100ミリ秒後に音が鳴り,参加者はその時間間隔を推定することが求められました.この時間間隔が短く推定される程,行為主体感が増幅していることを示します(binding効果).参加者は,自己生成行為時と他者行為観察時それぞれの時間間隔を推定しました.協力群はペアで一緒に運動課題の精度を向上するように指示されましたが,独立群はペアがそれぞれ個別に課題を実行しました.本結果は,目的共有が目的非共有と比較して,運動の精度を改善させ,行為主体感を増幅させたことを示しました.

本研究のポイント

■ 目的共有が目的非共有と比較して,運動の精度を改善させ,行為主体感を増幅させる.

研究内容

参加者は2人1組の同性ペアとなり,目的共有する協力群13ペアと目的共有しない独立群13ペアにランダムに分けられました.

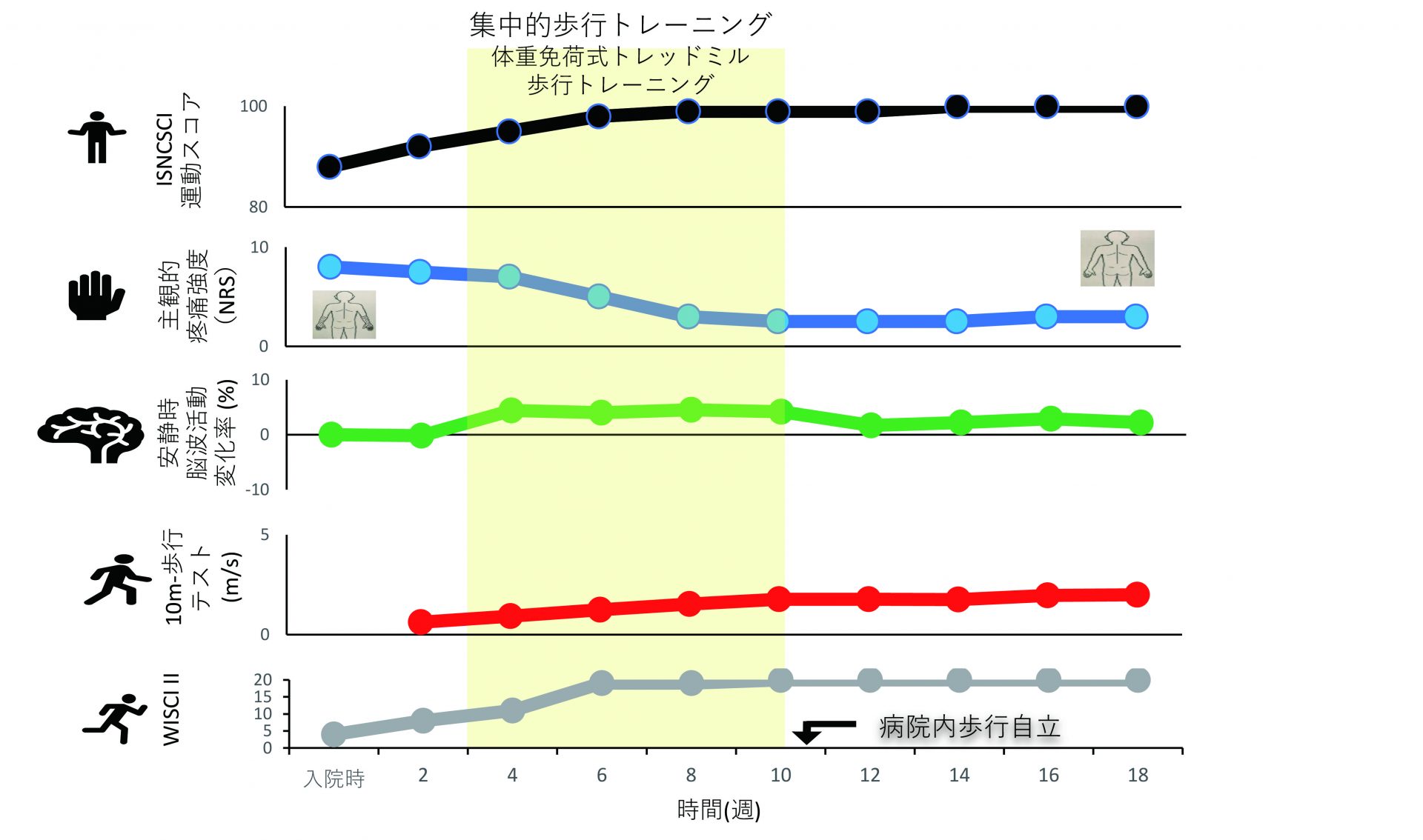

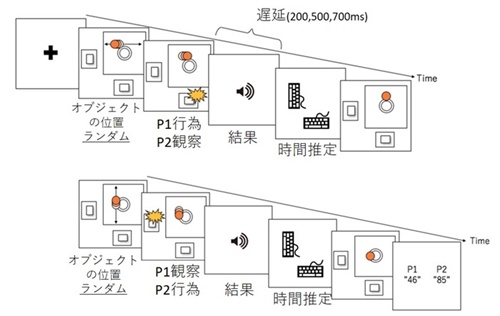

PCディスプレイ上にblack crossが1秒間提示された後,水平方向に3,294 px/s (画面を1秒間に1.5往復)の速さで反復運動する円形オブジェクトをできるだけ画面中央のターゲットで,キー押しによって止めるように指示されました.オブジェクトの中心と画面中央のターゲットの誤差(px)を算出し,運動精度の指標としました.この値が低い程運動精度が高いことを示しています.「オブジェクトを止める」ためのキー押し後,数100ms後にbeep音が鳴り,参加者は遅延した時間間隔の推定をしました(自己生成行為のbinding効果).その際,観察しているもう一方の参加者も時間間隔を推定しました(他者行為観察のbinding効果).この時間間隔が短く推定される程,行為主体感が増幅していることを示します.協力群では先行のオブジェクトの開始位置はPC画面上でランダムとしました.横方向に反復運動するオブジェクトを先行はキー押しによって止め,「その止められた位置」から再び縦方向にオブジェクトが動き始めました.そして後行もオブジェクトを画面中央でキー押しによって止めた.協力群は後行が止めたオブジェクトの位置をペアの結果として画面に提示されました(図1).つまり,2名それぞれの参加者の頑張りが1つのチームとしての成績として提示されます.

図1:協力群における実験課題

P=participant(参加者),つまりP1は参加者の1人で,P2はもう1人の参加者を表す.

一方,独立群は,先行・後行ともオブジェクトの開始位置はPC画面上でランダムとし,先行の結果が後行に影響しない課題としました(図2).オブジェクトと画面中央との誤差が0の時を100点(画面中央位置)とし,1試行毎に運動精度の結果を各々提示しました.協力群はペアで協力して運動精度を向上させるよう教示され,独立群はそれぞれが100点を目指すよう求められた.本課題は10block(18試行/block)で構成されました.つまり,相手の成績は自分とは全く関係ないものとして扱われました.

図2:独立群における実験課題

P=participant(参加者),つまりP1は参加者の1人で,P2はもう1人の参加者を表す.

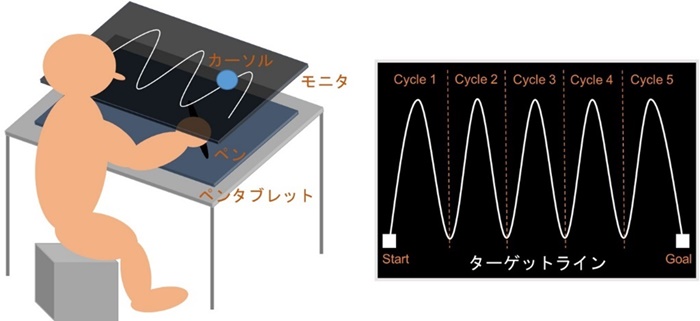

結果は,独立群と比較して協力群の方が自己生成行為のbinding効果と他者行為観察のbinding効果が増幅していました(二要因分散分析,目的共有(有vs無)×行為(自己生成vs他者観察)にて目的共有に主効果).さらに協力群の方が運動精度が高いことを示しました(図3).このことは,目的共有が,運動の精度と行為主体感を増幅させたことを示します.

図3:Binding効果と運動精度

Binding効果が高いほど(値が低くなるほど)行為主体感がつよいことを表す.

協力群では行為主体感が高まっているのが分かる.

平均±標準誤差 黄色プロット: 協力群 青色プロット: 独立群

**p < 0.01,*p < 0.05

本研究の意義および今後の展開

本研究は他者との目的共有が行為主体感を変調させる可能性を示唆しました.協力動作の円滑化のカニズムはまだまだ不明なことが多く,本研究結果は社会的な行為結果の帰属変容プロセス解明の一助になることが期待されます.

関連する論文

Hayashida K, Nishi Y, Masuike A and Morioka S. Intentional Binding Effects in the Experience of Noticing the Regularity of a Perceptual-Motor Task. Brain Sci. 2020 22;10(9):659.

Hayashida K, Miyawaki Yu, Nishi Y and Morioka S. Changes of Causal Attribution by a Co-Actor in Situations of Obvious Causality. Front Psychol. 2020 11: 588089.

論文情報

Hayashida K, Nishi Y, Osumi M, Nobusako S and Morioka S.

Goal sharing with others modulates the sense of agency and motor accuracy in social contexts.

PLoS ONE. 2021 16(2): e0246561.

問い合わせ先

畿央大学大学院健康科学研究科

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

博士後期課程 林田 一輝(ハヤシダ カズキ)

センター長 森岡 周(モリオカ シュウ)

Tel: 0745-54-1601 Fax: 0745-54-1600

E-mail: s.morioka@kio.ac.jp

利用できる手がかりに応じて変化する運動制御時の自他帰属戦略

PRESS RELEASE 2020.9.18

動作の中で得られる感覚を自己帰属したとき(自分で自分の運動を制御していると思えるとき),我々はその感覚に基づいて運動を制御しようとします.この自己帰属は,内的予測や感覚フィードバックといった感覚運動手がかりや,知識や思考といった認知的手がかりなどに基づいて決定されることが報告されています.畿央大学大学院博士後期課程・日本学術振興会特別研究員の宮脇 裕 氏と森岡 周 教授は,運動制御時にこれらの手がかりがどのような関係性で利用され自他帰属が達成されるのかについて検証しました.この研究成果は,Attention, Perception, & Psychophysics誌(Confusion within feedback control between cognitive and sensorimotor agency cues in self-other attribution)に掲載されています.

研究概要

自他帰属(Self-other Attribution)とは,自己由来感覚と外界由来感覚を区別することを指します.この区別が上手くいかなくなると,「自分で自分の運動を制御している」という運動主体感の変容を招いたり,不必要な感覚に基づいて運動を遂行してしまったりすることが明らかにされています.この自他帰属には,運動の内的予測や感覚フィードバックといった「感覚運動手がかり」や,自分の持つ知識や思考といった「認知的手がかり」が関与することが報告されています.そしてこれらの手がかり間の関係性について,最適手がかり統合(Optimal Cue Integration)と呼ばれる仮説が提唱されています.本仮説によると,脳は状況に応じた手がかりの信頼性を計算し,その信頼性に基づいて自他帰属にどの手がかりを利用するか決定すると考えられています.しかしながら,運動に直接関与しない認知的手がかりが運動制御時の自他帰属に影響しうるのかは依然明らかになっていません.

宮脇 裕 氏(畿央大学大学院博士後期課程,日本学術振興会特別研究員,慶應義塾大学医学部リハビリテーション医学教室)と森岡 周 教授は,フィードバック制御課題を用いて,自他帰属における認知的手がかりの効果について,感覚運動手がかりの情報量を操作した3つの実験により検証しました.その結果,感覚運動手がかりが十分に利用できる状況では(実験1),認知的手がかりは自他帰属に利用されませんでしたが,感覚運動手がかりの情報量が少ない状況では(実験2),認知的手がかりも自他帰属に利用されることが示されました.そして興味深いことに,感覚運動手がかりが十分利用できないような状況では(実験3)認知的手がかりの効果は認めず,これらの実験から,運動制御では認知的手がかりの効果は特定の状況に限定される可能性が示されました.

本研究のポイント

■ 運動制御時の自他帰属は感覚運動手がかりに基づく.

■ 運動制御では認知的手がかりは特定の状況においてのみ自他帰属に影響しうる.

■ 認知的手がかりの効果は利用できる感覚運動手がかりの情報量に依存する可能性がある.

研究内容

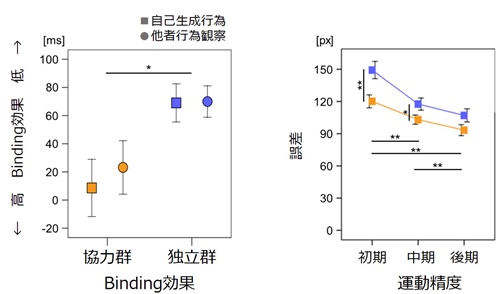

参加者(健常大学生)は,モニタ上に表示されたターゲットラインをなぞるようにペンタブレット上で上肢の正弦曲線運動を遂行しました(図1; Asai, 2015).この際,視覚フィードバックとしてカーソルが表示されました.感覚運動手がかりとして,カーソルの動きには,自分のリアルタイムの運動が反映される条件(自己運動条件)と,事前に記録した運動が反映される条件(フェイク運動条件)がありました.参加者は,自分の実際の運動とカーソル運動の時空間的な一致性に基づき,カーソルが自己運動を反映していると判断できる場合にそのカーソルを操作しターゲットラインをなぞることを求められました.

図1:実験セットアップ

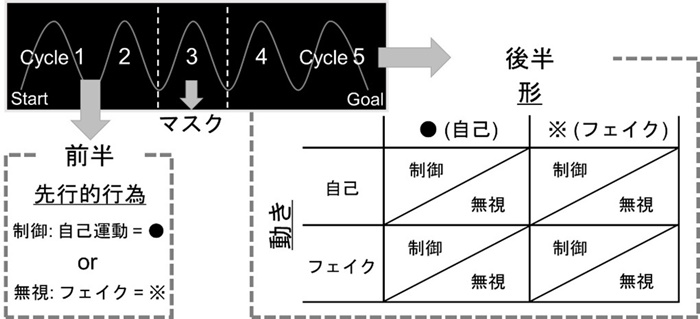

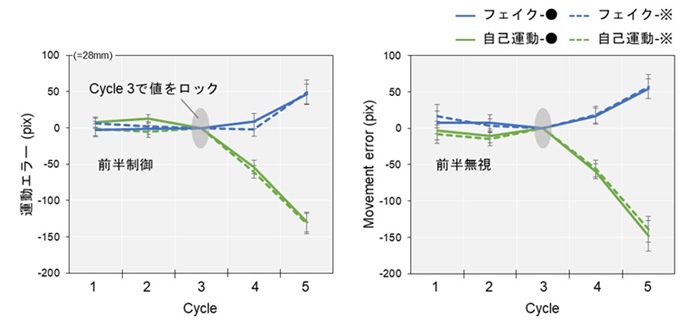

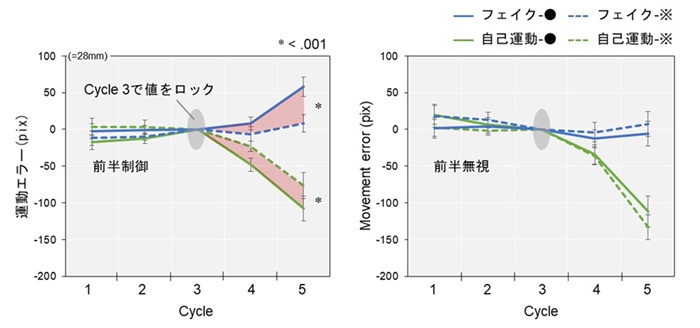

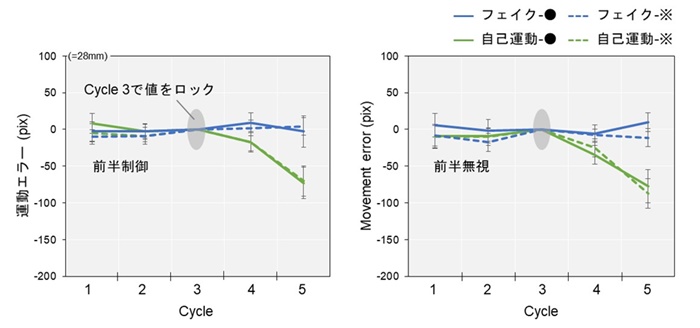

ターゲットラインの前半(Cycle 1と2)では,カーソルの形を動きに対応付け,形に基づき自他帰属させることで形を認知的手がかりとして与えました(図2).具体的には,前半では●の形のカーソルは自分のリアルタイムの運動(自己運動)を反映し,※のカーソルは事前に記録した運動(フェイク運動)を反映していたため,参加者に形の情報から自他帰属することを求めました.特に,形を基にカーソルを制御する条件を設け,形をプライミングしました.ターゲットラインの後半(Cycle 4と5)まで運動を進めると,この対応関係が変化することがあり,この際に参加者が動きと形どちらの手がかりを用いて自他帰属するかを検証しました.課題中にターゲットラインとペン座標の距離を運動エラーとして測定し,この運動エラーから手がかりの利用度を算出しました.

図2:実験デザイン

実験2と3では,それぞれカーソルを8 Hzと4 Hzで点滅させることで,カーソルの動きの情報量を減少させました.この際,動きの情報量減少により認知的手がかりの効果が変動するかを検証しました.

結果として,実験1の感覚運動手がかり(カーソルの動き)が十分に利用できる状況では,自他帰属において認知的手がかり(カーソルの形)の効果は認めませんでしたが(図3),実験2の感覚運動手がかりの情報量が少ない状況では,認知的手がかりも自他帰属に利用されるようになりました(図4).そして実験3の感覚運動手がかりがほとんど利用できない状況では,認知的手がかりの効果は認めませんでした(図5).

図3:実験1における運動エラー

運動エラーについては,各条件とベースライン条件(視覚フィードバックなし)間の差分を算出しています.また,サイクル3で各条件の運動エラーの値がゼロになるようにロックしています.自己運動条件(青線)とフェイク運動条件(緑線)間の運動エラーにおける差は,参加者が後半にカーソルの動きに基づいて自他帰属を為したことを示します.●条件(実線)と※条件(点線)間の差は,参加者が後半にカーソルの形に基づいて自他帰属を為したことを示します.エラーバーは標準誤差を示します.

図4:実験2における運動エラー

実験2では,カーソルを8 Hzで点滅させることで,実験1に比べて自他帰属に利用できる感覚運動手がかりの情報量を減少させました.

図5:実験3における運動エラー

実験3では,カーソルを4 Hzで点滅させることで,実験2からさらに感覚運動手がかりの情報量を減少させました.

本研究の意義および今後の展開

本研究は,運動制御時の自他帰属が感覚運動手がかりを基になされており,その手がかりを利用できてかつ情報量が少ない状況では認知的手がかりで代償しうるという,健常者における運動制御時の自他帰属戦略を示唆しました.今後は,感覚運動手がかりの利用に問題をきたす可能性がある脳卒中後遺症を有する方々を対象に,その自他帰属戦略について健常者との相違を検証していく予定です.これらの検証による研究の発展は,脳卒中後遺症の病態と運動主体感の関係性を解明する一助となることが期待されます.

関連する先行研究

Asai T. Feedback control of one’s own action: Self-other sensory attribution in motor control. Conscious Cogn. 2015;38:118-129.

論文情報

Atten Percept Psychophys. 2020

問い合わせ先

畿央大学大学院健康科学研究科

博士後期課程 宮脇 裕(ミヤワキ ユウ)

E-mail: yu.miyawaki.reha1@gmail.com

Tel: 0745-54-1601 Fax: 0745-54-1600

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

センター長 森岡 周(モリオカ シュウ)

Tel: 0745-54-1601 Fax: 0745-54-1600

E-mail: s.morioka@kio.ac.jp

子どもの運動主体感の時間窓は,大人と同じか違うか?

PRESS RELEASE 2020.6.18

予測された感覚フィードバックが実際の感覚フィードバックと時間的に一致する時,その行動は自己によって引き起こされたと経験されます.このように私が自分の行動のイニシエーターでありコントローラーであるという経験(感覚と判断)のことを運動主体感と呼びます.畿央大学ニューロリハビリテーション研究センターの信迫悟志 准教授らは,中井昭夫 教授(武庫川女子大学),前田貴記 講師(慶應義塾大学)らと共同で,運動主体感の時間窓が,子どもと大人では,同じなのか違うのかについて調査しました.この研究成果は,Cognitive Development誌(The time window for sense of agency in school-age children is different from that in young adults)に掲載されています.

研究概要

「その行動を引き起こしたのは自分だ」という運動主体感は,2つの階層レベルで構成されることが理論的に提案されています.第1のレベルは,運動制御や運動学習に貢献するコンパレーターモデルによって生成されます.すなわち自分の「行動の結果の予測」と「実際の結果」が時間的に一致すると,その行動は自分が引き起こしたものだと感じられます.一方で,それらが不一致であると,その行動は自分が引き起こしたものではないと感じられます.第2のレベルは,期待,信念,文脈,感情といった認知的手がかりに基づき,「その行動は自分が引き起こしたものである」という明確な判断として形成されます.運動主体感の第1のレベルに基づいて,実験的に自分の運動とその結果との間に時間的な誤差を挿入すると運動主体感は減少し,逆に時間的な誤差をなくしていくと運動主体感が増加することが分かっています.つまり運動主体感には時間窓(どのくらいの時間誤差であれば運動主体感を持つことができ,どのくらいの時間誤差であれば運動主体感が失われるのか)があるのです.しかしながら,その運動主体感の時間窓が,子どもと大人では同じなのか,それとも異なるのかは分かっていませんでした.そこで畿央大学ニューロリハビリテーション研究センターの信迫悟志 准教授らの研究チームは,学童期の子どもと若年成人における運動主体感の時間窓を調査しました.その結果,子どもと大人の両者ともに,運動とその結果との間の時間誤差が大きくなるのに伴って,運動主体感は減少していきました.しかしながら,その時間窓は,大人よりも子どもの方が短かったのです.また子どもの運動主体感の時間窓と手先の器用さとの間には相関関係が認められたのに対して,大人ではそのような関係は認められませんでした.したがって,子どもの運動主体感の生成には,2つの階層レベルの内,主に第1のレベルが貢献していることが示唆されました.

本研究のポイント

■ 子どもの運動主体感の時間窓は,若年成人よりも短かった.

■ 子どもの運動主体感の時間窓は,手先の器用さと相関していた.

■ 子どもの運動主体感は,主に感覚運動機能に基づいている可能性がある.

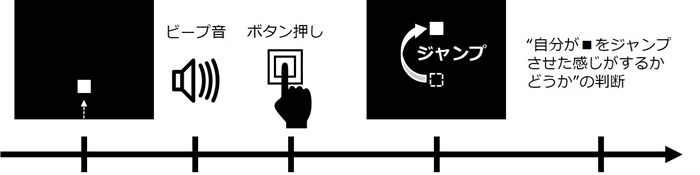

研究内容

6~12歳までの学童期児童128名と21~23歳までの若年健常成人30名が本研究に参加し,Agency attribution task*(Keio method: Maeda et al. 2012, 2013, 2019)を実施してもらいました(図1).この課題は,参加者のボタン押しによって画面上の■がジャンプするようにプログラムされています.そして,ボタン押しと■ジャンプの間に時間的遅延を挿入することができ,この遅延時間として100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000ミリ秒の10条件を設定しました.そして,参加者には“自分が■をジャンプさせた感じがするかどうか”を回答するように求められ,参加者がどのくらいの遅延時間まで運動主体感が維持されるのか(運動主体感の時間窓)を定量化しました.さらに参加者は国際標準評価バッテリー(M-ABC-2)の手先の器用さテストを実施し,微細運動スキルを測定しました.

図1:Agency attribution task(Keio method: Maeda et al. 2012, 2013, 2019)

*Keio Method: Maeda T. Method and device for diagnosing schizophrenia. International Application No.PCT/JP2016/087182. Japanese Patent No.6560765, 2019.

結果として,学童期児童も若年成人も,ボタン押しと■ジャンプの間の時間的遅延が増加するにつれて,運動主体感が減少しました.このことは,予測と結果の一致/不一致に基づく運動主体感が学童期にすでに確立されており,生涯を通じて続く非常に基本的なプロセスであることを示唆しました.

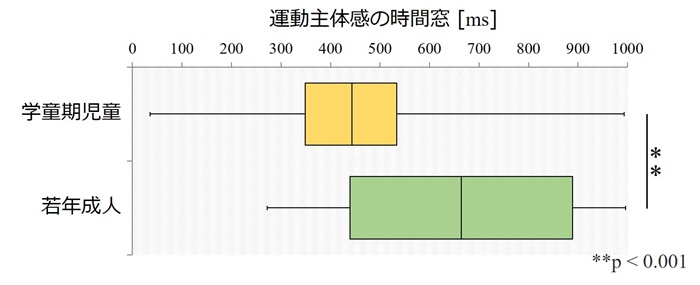

一方で,学童期児童の運動主体感の時間窓は,若年成人と比較して,有意に短縮しました(図2).以前より子どもの場合は,否定的な(好ましくない)予測と結果の一致よりも,肯定的な(好ましい)予測と結果の一致に対して敏感であることが示唆されており,そのことが運動主体感の短縮につながった可能性が考えられます.いずれにしても,運動主体感の時間窓が狭いということは,主体と環境との繋がりが固定的であり,適応性/柔軟性が低いことを示唆し,逆に運動主体感の時間窓の拡張は,主体と環境の間のリンクが柔軟であり,適応行動に寄与している可能性があります.また運動主体感は,責任の概念にも関連しており,本研究結果は,子どもが大人よりも自分の行動に対する責任を感じる程度が少ないことを表している可能性も示唆されました.

図2:学童期児童と若年成人における運動主体感の時間窓の違い

加えて,学童期児童の運動主体感の時間窓と微細運動スキルとの間には,有意な相関関係があったものの,若年成人にはそのような関係性はみられませんでした.このことは,運動主体感の第1レベル(感覚運動機能,コンパレーターモデル)が,学童期児童の運動主体感の生成に比較的大きな貢献をしていることを示唆しました.

本研究の意義および今後の展開

本研究は,大人と子どもでは運動主体感の時間窓が異なっていることを初めて明らかにしました.また発達性協調運動障害を有する子どもでは,コンパレーターモデルに基づく運動学習が困難になっていることが明らかになっています.したがって,学童期児童の運動主体感の生成にコンパレーターモデルが比較的大きく関与していることを考慮すると,発達性協調運動障害を有する子どもでは,運動主体感に何らかの問題が発生している可能性が予測されます.これらを調査する将来の研究は,発達障害を有する子どもにおける運動主体感の理解と効果的なハビリテーション技術の開発に貢献する可能性があります.

論文情報

The time window for sense of agency in school-age children is different from that in young adults.

Cognitive Development. 2020 Apr–Jun; 54: 100891.

問い合わせ先

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

畿央大学大学院健康科学研究科

准教授 信迫悟志

Tel: 0745-54-1601

Fax: 0745-54-1600

E-mail: s.nobusako@kio.ac.jp

脳卒中後に生じる高次脳機能障害『半側空間無視』 のあらたな評価手法を開発

PRESS RELEASE 2019.1.11

畿央大学大学院博士後期課程の大松聡子氏,森岡 周教授,国立障害者リハビリテーションセンター神経筋機能研究室の河島則天室長(畿央大学大学院健康科学研究科客員教授)らの研究グループは,脳卒中後に生じる高次脳機能障害の一つである「半側空間無視」症状の新たな評価手法を開発しました.半側空間無視は損傷を受けた脳と反対側の空間の物体やできごとが認識できなくなる不思議な症状で,症状が慢性化すると日常生活に大きな支障を来します.大松氏たちは,視線分析によって半側空間無視症状を簡便かつ定量的に評価できる手法を開発し,その有用性に関する重要な知見を得ました.従来の検査は紙面検査や日常生活の行動観察によるもので,検査に時間を要することや,重症度の高い患者の評価が困難であるなどの限界点がありました.開発手法は,PC画面上に提示された対の左右反転画像を見ているときの視線の分布特性を分析することで無視症状の程度や特徴を捉えるもので,今後,臨床場面での活用が期待されます.この成果は1月5日付けで英国科学誌『Cortex』に掲載されました.

研究概要

半側空間無視は,脳卒中後に生じる高次脳機能障害の一つで,損傷を受けた大脳半球の反対側の空間にある物体や事象を無視してしまう神経症状です.脳卒中後のリハビリテーションでは,紙面検査や行動観察によって無視症状についての評価を行うことが一般的ですが,検査実施に時間を要すること,患者側に集中力や認知的負荷を強いることなどの問題点があり,加えて重症度の高い患者では評価が困難であるなどの限界点があります.空間無視,という言葉に表れるように,この症状は空間上の物体や事象を認識できなくなる症状で,筆記検査や言語での回答を要求するような検査手法では,症状の特性を捉える上で限界があります.今回発表した論文では,視線分析を用いて直観的かつ定量的に無視症状を捉えるための手法を開発し,その有用性についての検証を行いました.単に様々な画像を注視した際の視線分析を行うのではなく,左右を反転させた対の画像を用い,注視対象の空間配置に応じて視線がどのように推移するかを分析する工夫を施しました(図1).

図1:開発手法の概要

患者さんにコンピュータスクリーン上に提示される画像をただ見るのみ,という課題を行いました(A).提示される画像は,図Bで示される元画像6種類(B)に,それぞれを左右反転した画像,計12画像でした.分析は,対の左右反転画像の視線データを合わせ,平均したものを視線偏向(°)として用いました(C ).

図中に示すような対の左右反転画像を自由に見ている(Free viewing)ときの私たちの視線は,画面の右空間に注視対象があれば右空間に集中し,画像の左右空間を反転することで注視対象が左に移れば視線もまた,左空間に集中します(図1C,図2:健常群).一方,半側空間無視をもつ患者群では,右空間に注視対象があるときこそ右に視線が集中するものの,画像を左右反転させ,注視対象が左に移ったとしても対象を探索できず,依然として右空間を注視するような特徴を持ちます(図2:無視群).私たちはこの特性を利用して,無視症状の特徴を捉えることを試みました.左右反転画像を用いるメリットは,元画像と左右反転画像に含まれる物理的(輝度や色彩など),認知的要素(意味性や文脈など)を統一した状態で,左右の空間的位置関係のみを反転できる,ということになります.また,画像間の視線分布の違いに表れるように,注視対象の特性(生物or無生物,単数or複数,配列の方向性や意味性)により,無視空間への視線配分に変化を認めました(図2).つまり,半側空間無視症例が見せる『無視空間』は空間上の固定された範囲で生じるのではなく,画像に含まれる情報や要素に応じて変化することを示唆しています.これらの結果は,左右反転画像を用いた視線分析が,評価の視点だけでなく,リハビリテーション介入を考える上での重要な情報を提供し得るものと考えられます.

図2:研究結果の概要

画像ごとの視線分布の結果です.視線のカラーマップ(上:健常群,下:無視群)は赤くなっている箇所が,長く注視されていた部分です.折れ線グラフは,横軸が画像の横軸に対応しており,縦軸は横軸の各左右位置を見ていた時間の割合を示した図です.健常者は画像が反転すると視線も反転して,どちらも類似した箇所を見ていますが,無視群は右に偏った特徴があります.ただし,少女や金魚の画像では,他群と類似した視線分布となっていることが分かります.

図3:全画像を通じた結果

本論文で開発した左右反転画像の注視点分析による評価結果は,無視のない群と比較して無視群の視線が有意に右へ偏向しており,かつ通常臨床で使用される行動性無視検査(BIT)結果と有意な相関を示しました.開発手法は所要時間が数分足らずで実施可能で,かつ覚醒レベルの停滞や全般性注意障害,認知機能面の低下を合併しているような,BIT検査の実施が困難な症例にも実施可能です.本論文の対象のうち2名は,BIT検査が実施困難でしたが,開発手法による評価が実施可能でした.今後,臨床場面での無視症状の把握に活用することが期待できます.

関連記事

本研究成果は.国立障害者リハビリテーションセンター プレスリリースにも掲載されています.

論文情報

Ohmatsu S, Takamura Y, Fujii S, Tanaka K, Morioka S, Kawashima N. Visual search pattern during free viewing of horizontally flipped images in patients with unilateral spatial neglect. Cortex 113: 83-95, 2019

DOI: https://doi.org/10.1016/j.cortex.2018.11.029

なお、研究成果の一部は既に実用化され,株式会社クレアクトより製品販売されています.

https://www.creact.co.jp/item/welfare/attention/usn_attention/attention-top

問い合わせ先

畿央大学大学院健康科学研究科

博士後期課程 大松 聡子(オオマツ サトコ)

Tel: 04-2995-3100(内線7190) Fax: 04-2995-3132

E-mail: ohmatsu-satoko@rehab.go.jp

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

センター長 森岡 周(モリオカ シュウ)

Tel: 0745-54-1601 Fax: 0745-54-1600

E-mail: s.morioka@kio.ac.jp

国立障害者リハビリテーションセンター

研究所運動機能系障害研究部

神経筋機能障害研究室長

河島 則天(カワシマ ノリタカ)

Tel: 04-2995-3100(内線2520) Fax: 04-2995-3132

E-mail: nori@rehab.go.jp

身体に軽く触れることで示される無意識的な二者間姿勢協調と社会的関係性との関係

PRESS RELEASE 2017.11.23

日常生活やリハビリテーション場面において,身体接触を介して二者の姿勢や運動が影響し合うこと(例えば,手を繋いで歩く,動作介助など)があります.実際,立位姿勢でお互いに軽い身体接触を行うと,両者の姿勢の揺らぎが無意識的に類似することが知られています.畿央大学大学院健康科学研究科の石垣智也らは,この揺らぎの類似性と二者間の社会心理学的な関係性(親密度)が関係することを明らかとしました.これは,身体接触による触覚情報を用いたヒトとヒトの姿勢運動制御の相互作用を理解する基礎的知見になるものと期待されます.この研究成果は,Frontiers in Psychology誌(Association between Unintentional Interpersonal Postural Coordination Produced by Interpersonal Light Touch and the Intensity of Social Relationship)に掲載されています.

研究概要

手を繋いで歩く,ペアでのダンス,そして介護やリハビリテーション場面における動作介助など,身体接触を介して二者の姿勢や運動が影響し合うことがあります.この際,身体接触から加えられる情報は,接触による力学的要因と感覚的要因に分けられます.加えられる力による姿勢や運動への影響は明らかなことですが,本研究では,後者の感覚的要因,つまり身体接触により生じる触覚情報の影響に着目しています.

ヒトの安静立位は一見すると安定しており,運動は生じていないようにみえますが,実際には狭い範囲で常に姿勢は揺ぎながら安定しています.この際,二者が互いに軽い身体接触を行うと,両者の姿勢の揺らぎが無意識的に類似すること(二者間姿勢協調)が知られています.これは,姿勢を制御するために用いている感覚情報に,パートナーの姿勢の揺らぎを反映した触覚情報が取り入れられるために生じると考えられています.一方,社会心理学的な知見によると,運動の二者間協調(模倣や身体同調などとも呼ばれています)は両者の社会心理学的な関係の良さを反映するとともに,良好な関係を形成する“社会的接着剤”として機能していることが知られています.しかし,これまでの研究では,立位姿勢の揺らぎという複雑で無意識的な運動の二者間協調に対して,社会的な関係の良さが影響しているかは明らかになっていませんでした.そこで研究グループは,身体接触による触覚情報から生じる無意識的な二者間姿勢協調と,相互作用する二者の社会的関係性との関係を検討しました.

実験では,既存の社会的関係(知人,友人または親友)にある同性ペアを対象に,それぞれパートナーへの関係性(親密度)を評価しました.その後,閉眼安静立位姿勢にて身体接触を行わない条件(非接触条件)と,接触による力学的影響を最小化するライトタッチという方法(約102g未満の接触力)で軽い身体接触を行う条件(接触条件)の姿勢の揺らぎを二者同時測定し,姿勢の揺らぎの類似性とペアの親密度との関係を分析しました.結果,対象者の自覚なしに接触条件では非接触条件に比べて高い揺らぎの類似性を認め,接触条件で無意識的な二者間姿勢協調を生じていることが確認されました.さらに,この姿勢協調の程度とペアの親密度との関係を分析したところ,左右方向(パートナーが立っている側)における姿勢協調の程度と親密度においては正の関係(親密度が高いほど姿勢の揺らぎが類似する)を示したのに対し,前後方向では負の関係(親密度が低いほど姿勢の揺らぎが類似する)を示しました. つまり,身体接触による触覚情報から生じる無意識的な二者間姿勢協調は,相互作用する二者の社会的な関係性(親密度)と関係していることが明らかとなりました.

本研究のポイント

■ 軽く身体に触れることで示される無意識的な姿勢の揺らぎの類似性は,相互作用する二者の親密度と関係することを明らかにしました.

研究内容

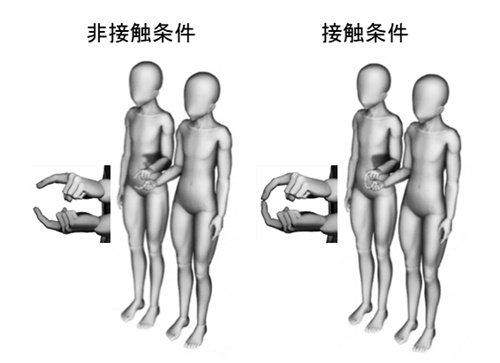

本研究では,身体接触による触覚情報から生じる無意識的な二者間姿勢協調と,相互作用する二者の社会的な関係性との関係を検討しました.実験は,既存の社会的関係(知人,友人または親友)にある同性ペアを対象に行い,はじめに,それぞれ別室でパートナーとの関係性を問う複数の心理アンケート行い,その結果をもとにパートナーへの親密度を評価しました.その後,安静立位姿勢にて軽い身体接触を行う条件(非接触条件)と,接触による力学的影響を最小化するライトタッチという方法(約102g未満の接触力)で軽い身体接触を行う条件(接触条件)(図1)の姿勢の揺らぎを二者同時測定し,測定後に「相手と自分の姿勢の揺らぎが似ていると感じたか」という問いに対する内省を得ました.

図1:実験条件

安静閉眼立位でパートナーの側方に位置し,示指でパートナーの示指に軽く接触を行います.

※軽く接触する程度はライトタッチ(約102g未満の接触力)の設定で行われています.

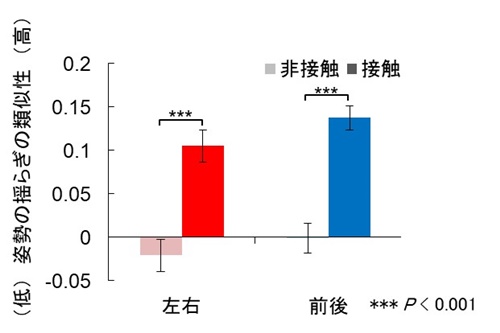

結果,対象者の自覚なしに接触条件では非接触条件に比べて高い揺らぎの類似性を認め(図2),接触条件で無意識的な二者間姿勢協調を生じていることが確認されました.

図2:姿勢の揺らぎの類似性

左右方向・前後方向の揺らぎともに,接触条件では非接触条件に比べて高い揺らぎの類似性を認めています.

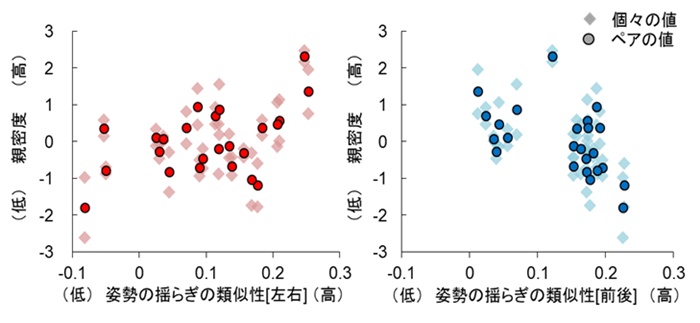

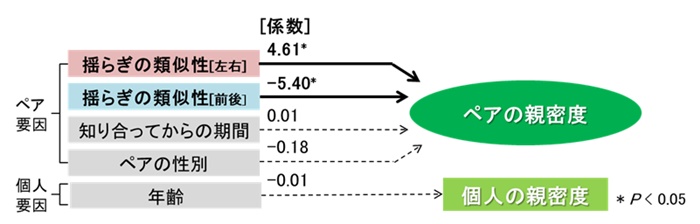

さらに,この二者間姿勢協調の程度とペアの親密度との関係を,階層線形モデリングという個人とペアのデータ構造を扱う統計手法で分析したところ,左右方向(パートナーが立っている側)における姿勢協調の程度とペアの親密度は正の関係(両者が親密と感じているほど強く協調する)を示し,前後方向では負の関係(両者が親密と感じているほど協調は弱い)を示しました(図3)(図4).

図3:接触条件における二者間姿勢協調と親密度との関係

ダイヤが個々の値,丸がペアでの値を示します.いずれの値も左右方向における二者間姿勢協調の程度と親密度において正の関係を示しており,前後方向では負の関係が示されていることを確認できます.

図4:階層線形モデリングの結果

左右・前後ともに接触条件の揺らぎの類似性が,それぞれペアの親密度に対して正の関係,負の関係を示す要因であることを示しています.

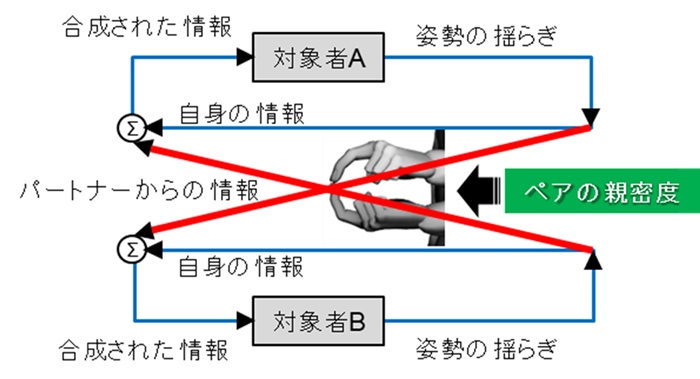

この研究結果に対して研究グループは,良好な親密度は,姿勢制御のために用いられる感覚情報として,パートナーの揺らぎを反映した触覚情報を自身の揺らぎの情報よりも優先的に取り入れるように作用するため,二者間姿勢協調と親密度に関係が示されたと考察しています(図5).また,揺らぎの方向で関係が異なったことについては,側方に二者が近接して位置された立位条件で実験が行われており,左右方向において強くパーソナルスペースに侵入する設定になっていたことが要因ではないかと考察しています.

図5:本研究結果のモデル図

ペアの親密度がお互いのパートナーからの情報を取り込む程度を調整することを示しており,ペアの親密度が良好であれば合成された情報の多くに,パートナーの姿勢の揺らぎを反映した情報(自身の情報は相対的に減少)が含まれることを意味しています.

本研究の意義および今後の展開

本研究成果は,触覚情報を用いたヒトとヒトの姿勢運動制御の相互作用を理解する基礎的知見のひとつになるものと期待されます.また,この基礎的知見は,介護者やリハビリテーション専門家がバランス能力の低下した対象者の身体に触れ,姿勢や動作を介助することの社会心理学的意義の解釈を示唆しているものとも言えます.本研究により,二者間姿勢協調における社会心理学的側面の一部が明らかとなりましたが,運動学的側面や神経科学的側面の理解は未だ明らかになっていない点が多く,この点に対する更なる基礎研究が望まれます.さらに,今後はこのような二者間協調の視点をもって,療法士と患者などを対象とした臨床場面における研究展開も望まれます.

論文情報

Ishigaki T, Imai R, Morioka S.

Frontiers in Psychology. 2017

問い合わせ先

畿央大学大学院健康科学研究科

博士後期課程 石垣 智也(イシガキ トモヤ)

Tel: 0745-54-1601 Fax: 0745-54-1600

E-mail: p0611006@gmail.com

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

センター長 森岡周(モリオカ シュウ)

Tel: 0745-54-1601 Fax: 0745-54-1600

E-mail: s.morioka@kio.ac.jp