Author Archive

姿勢バランスに重要な役割を果たす前庭脊髄路の評価に用いる直流前庭電気刺激の作用と最適刺激強度

PRESS RELEASE 2018.7.9

ヒトは通常生活の中で立ったり,歩いたりしていますが,多くの場合,姿勢バランスを非自覚的にコントロールしています.非自覚的に姿勢バランスをコントロールする機能は,ヒトが豊かな生活を行う上で基盤となる重要な機能です.非自覚的な姿勢バランスのコントロールは感覚系,筋骨格系,神経系などの働きによって行われています.前庭脊髄路は,非自覚的な姿勢コントロールを行う上で重要な役割を果たす神経機構の一つであり,抗重力筋の制御に特に関与しています.リハビリテーションにおいて姿勢バランスのコントロールに障害のあるヒトを対象とすることが多くありますが前庭脊髄路の機能を評価することができれば,姿勢バランスの障害の機序にせまることが可能となり,有効なリハビリテーション介入の発展に寄与することも期待されます.

前庭脊髄路の機能は,直流前庭電気刺激(Galvanic Vestibular Stimulation: GVS)という経皮的な前庭系の刺激を行うことによる抗重力筋であるヒラメ筋のH波(誘発筋電位の一つ.脊髄運動ニューロンプール興奮性の程度を反映)促通の程度を計測することによって評価されてきていました.しかし,GVSは経皮的に前庭系を刺激するためヒラメ筋のH波の促通が前庭系の刺激によるものなのか,皮膚刺激によるものなのか明らかにされてきていませんでした.また,評価時の対象者の負担を考えるとGVSの刺激強度は小さいことが望ましいですが,評価する上で適切な刺激強度についても明らかにされていませんでした.畿央大学ニューロリハビリテーション研究センターの岡田洋平 准教授らは,塩崎智之 助教(奈良県立医科大学),中村潤二 氏(畿央大学大学院客員研究員,西大和リハビリテーション病院),松木明好 教授(四条畷学園大学)らと共同で,GVSによるヒラメ筋のH跛の促通は,皮膚刺激だけでなく前庭系の刺激によって引き起こされること,GVSの刺激強度は3mA以上とすることが望ましいことを明らかにしました.この研究成果は,Neuroreport誌 (Influence of the intensity of galvanic vestibular stimulation and cutaneous stimulation on the soleus H-reflex in healthy individuals)に掲載されています.

研究概要

本研究で用いた前庭脊髄路機能評価に用いたGVSは,左右の耳後部(乳様突起)に電極を貼付し,直流電流を通電することによって,経皮的に前庭系を刺激する神経生理学的手法です.H波を下肢において計測する際,下腿後面のヒラメ筋が計測部位となることが多いです.ヒラメ筋H波は,対象者の脛骨神経を刺激することにより,Ia感覚神経線維が脱分極し,活動電位が脊髄に伝わり,運動神経線維に伝達され誘発されます.本研究で用いた前庭脊髄路の機能評価の方法は,H波を誘発する脛骨神経刺激の100ms前に経皮的前庭刺激であるGVSを与えることにより,前庭脊髄路が駆動され,脊髄運動ニューロンプール興奮性が変化するという考えに基づいて,GVSを条件刺激として与えることによるヒラメ筋H波振幅の変化を計測するものであり,先行研究においても利用されています(Kennedy PM, 2000, 2001; Matsugi A, 2017).一方で,手背部(橈骨神経支配領域)などの離れた身体部位を刺激することによっても,ヒラメ筋のH波振幅が増加することが報告されています(Zher EP, 2004).GVSは経皮的に耳後部より前庭系を刺激する方法であるため,GVS後のヒラメ筋H波振幅の変化は,前庭系刺激によるものか皮膚刺激によるものかこれまで明らかでありませんでした.岡田准教授らは,条件刺激としてGVSを与える際と,皮膚刺激を与える際のヒラメ筋H波の振幅の変化の差を比較検証することにより,この点について明らかにすることを着想しました.

また,これまで前庭脊髄路機能評価に用いるGVSの刺激強度は2.5~4mAでしたが,1mA, 2mAのGVSにおいても被験者から痛みや不快感の発生を報告している先行研究(Lenggenhager B, 2008)があります.前庭脊髄路機能評価を行う上で対象者に負担が少なく,評価に適した下限の刺激強度を明らかにすることが望ましいですが,この点についても明らかになっておりませんでした.

岡田准教授らはこれらの点について明らかにするため,1mA, 2mA, 3mAのGVSあるいは3mAの皮膚刺激を与えた際のヒラメ筋H波振幅の変化の差について検証することにより,GVSによるヒラメ筋H波の促通の程度は皮膚刺激による促通の程度よりも大きく,条件刺激としてのGVSの強度については3mAが1mA, 2mAと比較してヒラメ筋H波の促通の程度が大きいことを明らかにしました.今回の研究結果から,GVSによるヒラメ筋H波促通は皮膚刺激のみでなく前庭系刺激によるものでもあること,健常者においては3mA以上の強度のGVSによりH波の促通効果が観察されると結論付けられました.

本研究のポイント

GVS後の下腿後面筋のH波の促通の計測は,GVSによって皮膚のみでなく前庭系も刺激し,前庭脊髄路が活動することによって下腿の抗重力筋であるヒラメ筋の脊髄運動ニューロンプールが促通されること,健常者においては3mA以上のGVSを行うことによってヒラメ筋の脊髄運動ニューロンプール興奮性が安定して認められることの2点を明らかにした.

研究内容

神経疾患,前庭疾患の既往歴のない17名の健常成人が本研究に参加し,全員が本研究に伴う副作用が生じることなく,全ての過程を終了しました.本研究において前庭脊髄路機能に用いたGVSは左右乳様突起に電極を貼付し,直流電流を通電しました.GVSでは陰極下の前庭系が脱分極すると考えられています.前庭脊髄路は同側の抗重力筋の制御に関与していると考えられています.そのため,本研究ではヒラメ筋H波の計測と同側の乳様突起を陰極,対側の乳様突起を陽極として,GVSを行いました.

本研究では各対象者に対して1mA, 2,mA, 3mAのGVS,3mAの皮膚刺激を無作為な順序で条件刺激として与え,条件刺激によるヒラメ筋H波振幅および促通の程度の差について検証しました.条件刺激によるヒラメ筋H波促通の程度は,各条件刺激を与えた際のヒラメ筋H波振幅を,条件刺激を与えない際のヒラメ筋H波振幅で除して算出しました.条件刺激によるヒラメ筋H波の促通の程度が1より大きい値を示す際は,条件刺激によってヒラメ筋H波が促通されたことを示し,0~1の値を示す場合は条件刺激によってヒラメ筋H波が抑制されたことを示します.

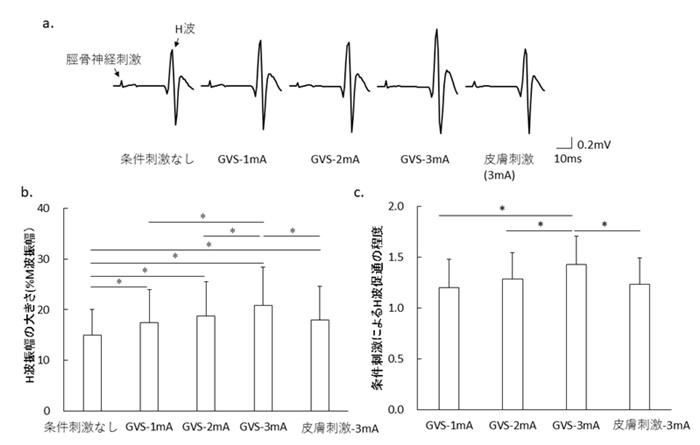

結果, 1mA, 2mA, 3mAのGVS,3mAの皮膚刺激のいずれの条件刺激を与えた際にも,条件刺激を与えない際と比較してヒラメ筋H波の振幅の値は大きくなりましたが,3mAのGVSを与えた際は3mAの皮膚刺激を与えた際と比較してヒラメ筋H波の振幅および促通の程度が大きくなりました(図1).この結果は,GVSによるヒラメ筋H波の促通は,皮膚刺激のみでなく前庭系の刺激に伴う変化であることを示しています.もし,GVSにより促通が皮膚刺激によるもののみであるとすれば,3mAの皮膚刺激を与えた際には1mA,2mAのGVSを与えた際より促通されると考えられますが,条件間に差は認められませんでした(図1b, c).この結果は,GVSによるヒラメ筋H波の促通が皮膚刺激によるもののみでないことを支持しています.

先述のように,条件刺激を与えた際にいずれの条件においても条件刺激を与えない際と比較してヒラメ筋H波の振幅の値は大きくなりました.しかし,条件刺激によるヒラメ筋H波の促通の程度につい

ては,3mAのGVSにおいてのみ他の条件との間に差が認められました(図1c).この結果は,前庭脊髄路機能評価としてGVS後のヒラメ筋H波促通の程度を評価する際には,3mA以上の刺激強度が適していることを示しています.

図1. 条件刺激の各条件におけるヒラメ筋H波の代表波形(a)と平均振幅(b)の差

a. 3mAのGVSを条件刺激として与えた際,条件刺激を与えない場合と比較してヒラメ筋のH跛振幅が顕著に大きい.

b. いずれの条件刺激を与えた際も条件刺激を与えない際と比較して,ヒラメ筋H波が大きくなった.3mAのGVSを条件刺激として与えた際,他の刺激条件と比較してヒラメ筋H波振幅が大きかった.1mA GVSと2mA GVSの間には条件刺激後のヒラメ筋H波振幅に差はなかった.

c. 3mAのGVSを与えた際,1mA, 2,mAのGVS,3mAの皮膚刺激と比較して,ヒラメ筋H波促通の程度が大きかった.

GVS: 直流前庭電気刺激(Galvanic Vestibular Stimulation)

*p<0.05(one-way repeated measures ANOVA, post hoc test)

本研究の臨床的意義および今後の展開

本研究結果は,直流前庭電気刺激による下腿後面筋のH波の促通は皮膚刺激によるものだけでなく,前庭刺激に伴う前庭脊髄路の活動を反映したものであること,直流前庭電気刺激は3mA以上で行うことが望ましいことの二点を示唆するものでした.本研究結果は,直流前庭電気刺激後の下腿後面筋のH波促通の計測は,前庭脊髄路機能を反映することを支持するものであり,評価の妥当性を明らかにした初めての研究です.本研結果は,今後症例と健常者の結果を比較する際に重要な基本的な知見となると考えられます.今後は,今回妥当性が確認された評価方法を脳卒中やパーキンソン病,前庭疾患の方など姿勢バランスに異常を認める症例に適用し,検証していく予定です..

関連する先行研究

論文情報

Okada Y, Shiozaki T, Nakamura J, Azumi Y, Inazato M, Ono M, Kondo H, Sugitani M, Matsugi A.

Neuroreport. 2018 Jun 30. doi: 10.1097/WNR.0000000000001086.

問い合わせ先

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

畿央大学大学院健康科学研究科

畿央大学健康科学部理学療法学科

准教授 岡田 洋平(オカダ ヨウヘイ)

Tel: 0745-54-1601 Fax: 0745-54-1600

E-mail: y.okada@kio.ac.jp

9/15(土)第1回リハビリテーションのための姿勢運動制御研究会のご案内

本研究会は, リハビリテーションに関する姿勢運動制御分野の若手研究者と療法士を対象としたオープンな研究会を開催し,臨床で示される現象に対する解釈や検証を,科学的態度をもって議論できるプラットフォームの構築,そして今後の研究コミュニティの構築を目指すものです.

研究会の内容は,①特別講演,②講演,③若手講演,④ポスターセッションの4部構成を予定しています.特別講演は首都大学東京の 樋口貴広 教授 を招聘し特別講演「知覚運動制御の最先端とリハビリテーションへの示唆」を予定しています.さらに,畿央大学ニューロリハビリテーション研究センターの 岡田洋平 准教授より「パーキンソン病の歩行運動制御とリハビリテーション Up To Date」についての講演も予定しています.また,若手研究者である運営幹事4名(植田,光武,北谷,萬井)より,現在取り組んでいる最新の研究知見に基づく講演を予定しています.最後のポスターセッションでは,若手講演の内容をポスターでも掲示し,参加者との討議を積極的に行えるように設定し,一般演題(研究・症例報告)も広く募集することで参加者の能動的な参加を促すことを目的としています.参加のみでも可能ですが,是非ともポスター演題にも積極的にご応募いただき,活発なディスカッションの中から,これまでのセミナーとは違う学びの場,研究の場が創発されればと考えております.

冒頭で述べました様に,本研究会は臨床で示される現象に対する解釈や検証を,科学的態度をもって議論できるプラットフォームの構築,そして今後の研究コミュニティの構築を目指しております.学会や研究会は研究や臨床上の共通の興味を抱いている仲間とネットワークを広げるための場所でもあります.現に今回の若手講演の4名は学会などを通じて知り合いました.本研究会が皆様にとっての良い出会いの場となれば幸いです.皆様のご参加をお待ちしております.

リハビリテーションのための姿勢運動制御研究会 代表

星ヶ丘医療センター 理学療法士 植田 耕造

開催概要・プログラム

日時:平成30年9月15日(土)10時開会(受付9時半)~16時半閉会

場所:畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

特別講演 10:05-11:05

■知覚運動制御の最先端とリハビリテーションへの示唆

首都大学東京人間健康科学研究科 教授 樋口貴広 先生

講 演 11:15-12:00

■パーキンソン病の歩行運動制御とリハビリテーション Up To Date

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター 准教授 岡田 洋平 先生

若手講演 13:00-14:50

■Lateropulsionに対する直流前庭電気刺激の影響

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター 客員研究員

星ヶ丘医療センター リハビリテーション部 植田 耕造 先生

■脳卒中患者の前庭動眼反射と姿勢制御機能

佐賀大学 医学部 客員研究員

白石共立病院 リハビリテーション部 光武 翼 先生

■片脚立位姿勢制御の発達 -体重心と足圧中心を用いた分析-

北海道大学大学院 保健科学研究院 助教 萬井 太規 先生

■歩行学習の効果的な臨床応用に向けて ‐学習効果と神経生理学的視点からの考案‐

京都大学大学院 医学研究科人間健康科学系専攻 客員研究員

関西リハビリテーション病院 リハビリテーション部 北谷 亮輔 先生

ポスターセッション 15:00-16:20

■ポスターディスカッション

より深い意見交換を行えるように,若手講演で発表した内容をポスターで提示します

■一般演題(ポスター)形式:ポスター掲示によるフリーディスカッション

姿勢,歩行,その他の身体運動の制御,学習に関連した基礎研究から臨床研究,症例報告まで広く演題を募集します

(既に他で発表している内容であっても構いません)

一般演題応募要領

抄録について

姿勢,歩行,その他の身体運動の制御,学習に関連した基礎研究から臨床研究,症例報告まで広く演題を募集します(既に他で発表している内容であっても構いません)

●下記フォーマットをダウンロードして抄録を作成し,メール添付にて送信してください

抄録フォーマット(Word)

●抄録の提出をもってポスター演題発表の受付とします

●文字数の制限はありません(但しA4用紙1枚以内)

●Microsoft Word(MS明朝・12ポイント)で作成してください

●抄録の編集はこちらでは行いません.

お送り頂いた状態を完成版として抄録集にまとめますので,誤字・脱字等のご確認をお願いします

●文字化け対策の為,WordとPDFの両ファイルをお送りください

抄録締め切り:8月24日(金)

提出先:rehashiseiundou@yahoo.co.jp (畿央大学大学院 石垣智也)

※メールには「氏名,所属,演題タイトル,メールアドレス」の記載をお願いします

ポスター発表について

●ポスターの貼り付け面は縦175㎝・横85㎝の範囲内としてください

●タイトル(演題名,氏名,所属)は縦20㎝・横65㎝の範囲内で作成してください

●各ポスターパネルの演題番号・画鋲は研究会側で用意します

事前参加申込:平成30年8月27日(土)まで

参加費:3,000円(一般)・1,500円(ポスター発表を行う方は参加費の減額対応を行います)

事前参加申込はこちらのフォームからお願いいたします.

問い合わせ先

リハビリテーションのための姿勢運動制御研究会

E-MAIL rehashiseiundou@yahoo.co.jp (畿央大学大学院 石垣智也)

森岡教授が執筆された「コミュニケーションを学ぶ -ひとの共生の生物学-」が出版されました!

本学の森岡教授が執筆された「コミュニケーションを学ぶ -ひとの共生の生物学-」が出版されました!本書は,【社会人類学的視点からみた人間のコミュニケーション】【神経科学からみた人間のコミュニケーション】【人間のコミュニケーション行動】の3部構成になっており,人間のコミュニケーションを生物学的あるいは神経科学的に学べることはもちろんのこと,現代のコミュニケーション文化についても語られていますので,シンプルに楽しめる本です.最初のページをめくると,『人間はおしゃべり』とだけ綴られたページがあり,なんとも森岡教授らしい仕掛けとなっています.特に,コミュニケーションにおける“無駄”なことについても言及されており,我々のコミュニケーション行動の本質についても触れられているように思いました.本書は,現代社会のコミュニケーションについて考える機会を与えてくれるものになっており,医療・教育・経営などの分野で幅広く読まれることになる一冊と思いますので,ご一読いただければ幸いです.

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

助教 大住倫弘

森岡 周 教授と大学院生が第40回日本疼痛学会で発表してきました

平成30年6月15日,16日に長崎で開催された第40回日本疼痛学会に健康科学研究科の森岡教授と私(片山脩 博士後期課程)で参加してきました.

学会では細胞や分子レベルでの基礎研究から薬理学,そしてリハビリテーションまで多彩な演題発表とシンポジウムが組まれており大変勉強になりました.

森岡教授はシンポジウム「幻肢痛のメカニズムと新規治療戦略」にて座長および演者として講演を行われました.講演では,森岡研究室の研究成果を紹介しながら「幻肢痛を含んだ身体性変容のメカニズムとニューロリハビリテーション」についてお話されました.

私は博士後期課程で行っている「感覚運動の不一致による身体性変容の脳内情報処理メカニズム」についてポスターセッションにて発表を行いました.発表は自由討論形式でしたので多くの方々とゆっくり議論することができました.以前からお話をしたかった先生も内容を聞きに来てくださり,今後の研究につながる様々なアドバイスを頂けました.

1日目の夜には,長崎大学の沖田教授,神戸学院大学の松原教授の研究室の方々との懇親会が開催されました.学会会場とは異なり,和やかな雰囲気の中で情報交換を行うことができました.

このような貴重な経験をさせて頂いた森岡教授と畿央大学に深く感謝申し上げます.

今回の発表内容を論文としてまとめ,今後も研究活動に取り組んでいきたいと思います.

健康科学研究科 博士後期課程3年

片山脩

子どもにおける手運動機能は,視覚と運動を統合する能力の強力な予測因子である

PRESS RELEASE 2018.6.13

ヒトの運動発達,運動学習を支える脳内システムの一つに,教師あり学習があります.教師あり学習とは,フィードフォワード(運動)情報とフィードバック(感覚)情報を比較し,誤差信号を教師信号として,迅速な運動の修正を可能にします.反復練習により,運動が徐々に上達していく背景には,この教師あり学習が関与しています.

一方で,この教師あり学習の基本形である運動と感覚を比較し統合する能力は,子ども時代に年齢増加に伴って発達変化することが分かっています.すなわち,乳児期⇒幼児期⇒学童期⇒青年期と成長(年齢が増加)するにつれ,感覚-運動統合能力は向上します.しかしながら,子どもが有する運動機能と感覚-運動統合能力との関係は,よく分かっておらず,子どもが有する運動機能が感覚-運動統合能力の予測因子となるか否かは明確になっていませんでした.畿央大学ニューロリハビリテーション研究センターの信迫悟志 助教と森岡周 教授らは,嶋田総太郎 教授(明治大学),中井昭夫 教授(武庫川女子大学)らと共同で,子どもが有する手運動機能は,年齢に関わらず,運動情報と視覚情報を統合する(視覚-運動統合)能力の強力な予測因子であることを明らかにしました.この研究成果は,Frontiers in Psychology誌 (Manual Dexterity Is a Strong Predictor of Visuo-Motor Temporal Integration in Children)に掲載されています.

研究概要

視覚情報と運動情報を時間的に統合する能力(視覚-運動時間的統合能力)とは,自己の運動とその視覚フィードバックが同期しているか否かを認識する能力です.そして,この視覚-運動時間的統合能力は,小児期に年齢増加に伴い,発達変化することが分かっています.具体的には,生後1-5カ月の乳児では,自己運動とその視覚フィードバックとの間に3秒もの誤差を与えても認識できませんが,生後6-11カ月の乳児では2秒もの誤差であれば認識できることが示されています.さらに5歳児では約250ミリ秒の誤差が,8歳児では約110ミリ秒の誤差が,そして成人前には約60ミリ秒の誤差が認識できるとされています(誤差時間については,実験方法によって異なります).このように,年齢は視覚-運動時間的統合能力の予測因子であることが分かっていました.

一方で,この視覚-運動時間的統合能力は,運動機能とも深い関係があることが予想されますが,視覚-運動時間的統合能力と子どもが有する運動機能との関係性は明らかになっていませんでした.

そこで信迫助教らの研究グループは,4歳児から15歳児までの手運動機能と視覚-運動時間的統合能力を調査しました.その結果,先行研究と同様に,視覚-運動時間的統合能力は年齢増加に伴って向上することが示されましたが,同時に,手運動機能の向上に伴って視覚-運動時間的統合能力が向上することも示されました.結論として,子どもにおける手運動機能は,年齢に関わらず,視覚-運動時間的統合能力の有意な予測因子であることが示されました.

本研究のポイント

■ 子どもが有する手運動機能(手運動の器用さ)は,年齢とは関係なく,子どもが有する視覚-運動時間的統合能力の強力な予測因子であること,すなわち子どもにおける手運動機能と視覚-運動時間的統合能力との間には,直接的な関係(ダイレクト-リンク)があることを明らかにした.

研究内容

本研究には,医療的状態,発達障害,知的障害の診断を持たない4歳から15歳までの139児が参加しました.そのうち,132児が実験課題を完了しました.手運動機能の測定には,共同研究者の中井昭夫教授(武庫川女子大学)が日本での標準化研究を実施している国際標準評価バッテリーが使用されました.このバッテリーで測定された得点が高いほど,手運動機能が高いことを表します.視覚-運動時間的統合能力の測定には,共同研究者の嶋田総太郎教授(明治大学)が開発した映像遅延検出課題が使用され,この課題で抽出される遅延検出閾値と遅延検出確率曲線の勾配が,視覚-運動時間的統合能力を反映する指標となりました.遅延検出閾値の短縮と勾配の増加は,視覚-運動時間的統合能力が高いことを表します.

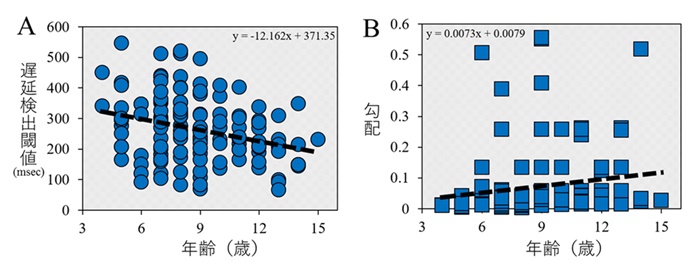

図1:年齢と視覚-運動時間的統合能力との関係

A:年齢と遅延検出閾値の関係.年齢が増加するほど,遅延検出閾値は短縮した.

B:年齢と勾配との関係.年齢が増加するほど,勾配は増加した.

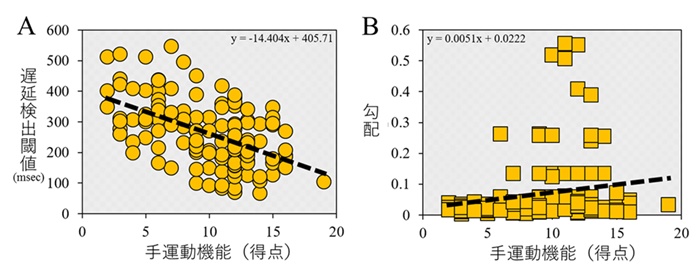

図2:手運動機能と視覚-運動時間的統合能力との関係

A:手運動機能と遅延検出閾値の関係.手運動機能が向上するほど,遅延検出閾値は短縮した.

B:手運動機能と勾配との関係.手運動機能が向上するほど,勾配は増加した.

結果,年齢の増加に伴って,遅延検出閾値は短縮し,勾配は増加しました(図1-A・B).このことは,年齢の増加に伴って,視覚-運動時間的統合能力が向上することを意味しました.一方で,手運動機能の向上に伴って,遅延検出閾値は短縮し,勾配は増加しました(図2-A・B).このことは,手運動機能の向上に伴って,視覚-運動時間的統合能力が向上することを意味しました.

しかしながらこの段階では,(本研究で使用した国際標準評価バッテリーは年齢調整テストであるが,)偶然に高年齢児ほど手運動機能が高かったために,年齢だけでなく,手運動機能と視覚-運動時間的統合能力との間にも相関関係が認められた可能性がありました.

そこで,階層的重回帰分析によって,年齢と手運動機能の交互作用を検討しました.その結果,年齢と手運動機能との間には交互作用はありませんでした.したがって,子どもが有する手運動機能(手の器用さ)は,年齢とは独立して,視覚-運動時間的統合能力の強力な予測因子であることが示されました.

本研究の臨床的意義および今後の展開

本研究結果は,子どもが有する手運動機能は,年齢と同様に,子どもの視覚-運動時間的統合能力の重要な予測因子であることを示しました.

本研究結果と先行研究(Nobusako et al., Front. Neurol. 2018)は,一貫して,運動の器用さと視覚-運動統合との間には重要な関連性があることを示し,子どもの運動の不器用さの改善のために,視覚-運動統合を促進・向上するリハビリテーション技術の必要性を強調しました.

関連論文

Nobusako S, Sakai A, Tsujimoto T, Shuto T, Nishi Y

, Asano D, Furukawa E, Zama T, Osumi M, Shimada S, Morioka S, Nakai A.

Front Neurol. 2018 Mar 5;9:114.

論文情報

Nobusako S, Sakai A, Tsujimoto T, Shuto T, Nishi Y, Asano D, Furukawa E, Zama T, Osumi M, Shimada S, Morioka S, Nakai A.

Manual Dexterity Is a Strong Predictor of Visuo-Motor Temporal Integration in Children.

Front Psychol. 2018 June 12. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.00948

問い合わせ先

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

畿央大学大学院健康科学研究科

助教 信迫 悟志(ノブサコ サトシ)

Tel: 0745-54-1601 Fax: 0745-54-1600

E-mail: s.nobusako@kio.ac.jp

[Journal Club]脳卒中片麻痺における歩行時の下腿筋活動

Kitatani R, Ohata K, Aga Y, Mashima Y, Hashiguchi Y, Wakida M, Maeda A, Yamada S.

Descending neural drives to ankle muscles during gait and their relationships with clinical functions in patients after stroke.

Clinical Neurophysiology 2016; 127: 1512–1520

中枢神経損傷を有する脳卒中後症例の多くは運動を制御する中枢神経下降路の異常をきたすとされています.歩行中においてもそれらの異常は歩行パフォーマンスに影響し,皮質脊髄路の興奮性の低下や,皮質運動野の非対称な興奮性は歩行速度や歩行非対称性と関連するとされています.また正常歩行では少ないとされる歩行時の下腿筋同時収縮は,脳卒中後症例では増大する傾向があり,筋活動パターンの異常が歩行パフォーマンスを制限ならびに代償することが知られています.しかし,過剰な同時収縮がどのような神経メカニズムを背景基盤として干渉しているのか十分に解明されておりません.さらに,中枢神経下降路の異常と臨床機能評価との関連性は知られておりません.今回紹介する論文では,歩行時の下腿筋筋活動と中枢神経下降路の興奮性ならびに臨床機能評価との関連性を調べることを目的としています.

対象は慢性期脳卒中後症例11名(59.3 ± 11.6歳,発症後年数:5.85 ± 2.09年)と健常高齢者9名(55.8 ± 3.87歳)であり,10mの歩行路を快適速度で歩きました.筋電図は麻痺側の前脛骨筋(近位部および遠位部)と内側および外側腓腹筋より記録しました.得られた筋電図波形は振幅二乗コヒーレンス解析(2つの異なる筋電図信号における周波数の同期性から皮質脊髄路興奮性を推定する分析手法)を用いて検証されました.

結果として,脳卒中後症例は健常高齢者と比較して歩行時の皮質脊髄路興奮性が低下しており,特に麻痺側下肢で大きく低下していました.また皮質脊髄路興奮性と歩行速度の関連性を見ると,前脛骨筋に対応した皮質脊髄路興奮性が低下しているほど歩行速度が低下していました.さらに臨床機能評価と皮質脊髄路興奮性の関連性は,前脛骨筋と外側腓腹筋の同時収縮に対応した皮質脊髄路興奮性が高いほど麻痺側足関節底屈筋力が低下していることが分かりました.

このことより,前脛骨筋に対応した皮質脊髄路興奮性は歩行速度と関連すること,また下腿筋の同時収縮に対応した皮質脊髄路興奮性は麻痺側足関節底屈筋力と関連することが示唆されました.脳卒中後症例は低下した足関節底屈筋力を代償するため,下腿筋の同時収縮を基盤とした皮質脊髄路興奮性を高めている可能性があると著者は述べています.

痛みがあると運動の切り替えに時間がかかる

PRESS RELEASE 2018.5.8

術後痛を慢性化させる要因は痛みの強度だけでなく,心理的要因が大きく関与していることは周知のこととなってきています.その中でも,“運動恐怖(=患肢を動かすことへの恐怖心)”は,日常生活動作の悪化や運動障害に起因し,慢性疼痛発症の危険因子とされています.畿央大学大学院健康科学研究科の今井亮太 客員講師らは,橈骨遠位端骨折後患者を対象に,ビデオカメラで記録した手指タッピング動作(母指と示指の反復開閉運動)を解析するによって,運動恐怖を運動学的に定量化することを試みました.その結果,運動への恐怖心が強い症例ほど,運動方向を切り替える時間が長くかかっていることを明らかにし,このような運動学的異常を「運動の躊躇」と定義しました.この研究成果から術後患者が示す恐怖を客観的にセラピストが把握できる可能性が考えられます.この論文は,Hand surgery & Rehabilitation誌(Relationship between pain and hesitation during movement initiation after distal radius fracture surgery: A preliminary study)に掲載されています.

研究概要

整形外科疾患術後患者の主とする問題は痛みであることが多く,その術後痛の遷延化は日常生活動作(ADL;Activity Daily of Life)を制限します.術後遷延痛の発生率は約50%といわれており,その中でも約10%が重度な痛みを有すると報告されています.つまり,多くの術後患者が痛みの慢性化を発症する可能性を秘めています.そのため,術後急性期では,炎症症状に伴う痛みを遷延化させず,慢性疼痛の発症を予防することが求められます.また,慢性化させる要因は痛みの強さだけでなく,痛みに対する心理的要因が大きく関与しています.中でも,“運動恐怖”(=患肢を動かすことへの恐怖心)は,患肢の不動化に続くADL障害の悪化,さらなる術後遷延痛をもたらすと考えられます.

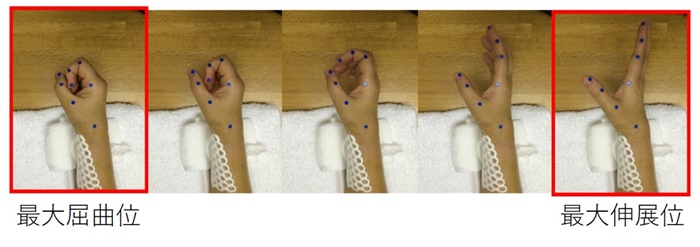

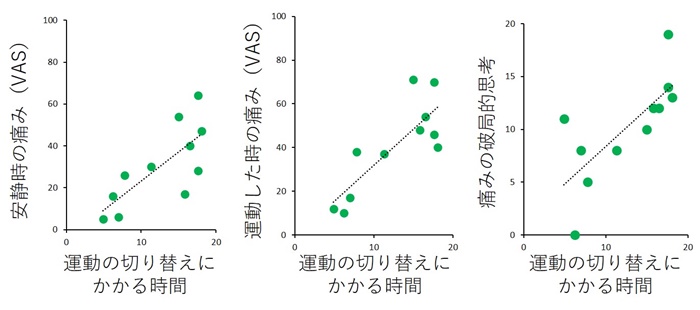

そこで,本研究では術後患者が示す心理的要因の運動恐怖を客観的に定量化が可能かどうか試みました.橈骨遠位端骨折術後患者が示す手指の屈伸運動をビデオカメラで撮影し,記録された映像を1枚1枚のフレームに切り分け,速度が0になる時点(最大伸展位・最大屈曲位)のフレーム数を測定しました(Firure.1).その結果,つまり運動を切り替える時間が痛みの緩和とともに短縮していく様子が観察されました.また,術後5日目から痛みや心理面と有意な相関関係が認められました.我々は,この運動を切り替える際に時間がかかっています現象を「運動の躊躇」と定義しました.

本研究のポイント

■ 術後急性期での“運動恐怖”を,動画解析により定量化し,“運動の躊躇”を定義しました.

研究内容

橈骨遠位端骨折術後患者の痛み強度の評価(安静時痛,運動時痛),心理的評価,関節可動域と手指のタッピング運動との関係性を調査しました.評価期間は術後1日目,3日目,5日目,7日目,2週間後,3週間後,1ヵ月後まで継続的に実施しました.タッピング運動の評価方法は,橈骨遠位端骨折術後患者が示す手指の屈伸運動をビデオカメラで撮影し,記録された映像を1枚1枚のフレームに切り分け,速度が0になる時点(最大伸展位・最大屈曲位)のフレーム数を測定しました(=運動を切り替える際にかかる時間)(図1).結果,痛み強度や心理面はフレーム数と術後1日目,3日目と有意な相関関係が示されませんでした.しかし,術後5日目から有意な相関関係が認められました(図2).

図1:手指タッピング動作の映像

手指の屈伸運動をビデオカメラで撮影し,映像をフレームに切り分け,速度が0になる時点(最大伸展位・最大屈曲位)のフレーム数を測定した.

図2:術後5日目の痛みとフレーム数との相関関係

本研究の意義および今後の展開

本研究結果から,臨床で簡便に実施可能なタッピング運動から客観的に痛みや痛みの心理面を評価できる可能性を示すことができました.痛みや心理面の紙面評価も重要ですが,紙面評価は主観的でありバイアスが大きく影響します.そのため臨床上,患者示す運動から客観的に定量化し評価することが重要であると考えます.今後は術後急性期から恐怖を著明に示す患者に対する介入研究を実施していく予定です.

論文情報

Imai R, Osumi M, Ishigaki T, Morioka S.

Hand Surg Rehabil. 2018

問い合わせ先

畿央大学大学院健康科学研究科

客員講師 今井 亮太(イマイ リョウタ)

Tel: 0745-54-1601 Fax: 0745-54-1600

E-mail: ryo7891@gmail.com

森岡 周 教授と大学院生がCognitive Neuroscience Societyで発表してきました!

3月24日から27日にかけてボストンで開催された第25回Cognitive Neuroscience Societyに森岡周教授,石垣智也(博士後期課程)と私(林田一輝 修士課程)が発表してきましたので報告させていただきます.

本学会は知覚,運動制御,注意,記憶,情動,発達など認知神経科学に関連する約800の一般演題があり,どの演題も非常に活発に議論されていました.1日目に運動主体感の研究を私と森岡教授が連番で発表を行いました.私にとって初めての国際学会で非常に緊張していましたが,多くの方が間髪入れずに質問に来ていただき,2時間の発表時間はあっという間に過ぎました.発表に向けて準備に時間をかけていたため,なんとか伝えることができたと思いますが,議論するための英語スキルが無く非常にもどかしく感じました.そんな中,拙いプレゼンテーションながらもVery interesting! You did it!!と言っていただき,今後の活動に対してモチベートされました.

3日目はこの3月に博士後期課程を修了した石垣智也が対人ライトタッチの研究を発表し,その内容に多くの方が興味を持たれていました.英語での発表は慣れているようで,複雑な方法論を丁寧に話されている印象を持ちました.発表内容はすでに原著論文として国際雑誌(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29218022)に掲載されており,私も早く論文化せねばという思いが強くなりました.

シンポジウムでは座長やシンポジストの発表で会場から笑いが起こることがしばしばあり,今回初めて国際学会に参加した印象は良い意味で皆が非常にラフであるということです.リクルートスーツを着ている者は一人もなく,コーヒーを飲みながら議論している風景が多く見られました.私の研究に対して,何も知らないけど面白そうだから教えて欲しいといった方が少なくなく,自身の研究領域と全く関係の無い研究に対して質問し,興味関心を広げようとする研究者としてのあるべき姿を感じ,それはまさに森岡教授が普段から言われている「他人の研究に興味を持ちなさい」という教えそのものでした.身をもってそれを経験できたと感じています.

このような貴重な経験ができたのは森岡教授をはじめとする研究室の仲間の日頃のご指導と,畿央大学の手厚いバックアップがあったからであり,ここに深く感謝致します.

【発表演題】

森岡 周 教授

Sense of agency and motor performance are stronger when an individual is capable of motor prediction

林田一輝(修士課程)

Effects of sharing goals with others on sense of agency and motor performance

石垣智也(博士課程)

Association between Unintentional Interpersonal Postural Coordination Produced by Interpersonal Light Touch and the Intensity of Social Relationship

修士課程 林田一輝

[Journal Club]静的立位時における足関節筋の同時収縮は高齢者の姿勢安定性の低下と関連する

Vette AH, Sayenko DG, Jones M, Abe MO, Nakazawa K, Masani K

Ankle muscle co-contractions during quiet standing are associated with decreased postural steadiness in the elderly.

Gait Posture. 2017 Jun; 55: 31-36

一般的に,高齢者では若年者と比較し静止立位における姿勢安定性は低下しており,具体的には足圧中心(COP)の動揺面積は広く,移動速度は速くなると報告されています.これには加齢に伴う筋力や感覚機能,反射機能の低下など様々な要因が複合的に関与すると考えられています.筋活動では,足関節トルクが大きく寄与するとされており,特にヒラメ筋の活動が大きいとされている一方で,拮抗筋である足関節背屈筋(前脛骨筋)の活動はほとんどみられないとされています.しかし,姿勢安定性が低下している高齢者の場合には足関節背屈筋の活動が増加しており,両筋の同時収縮により足関節の硬直性を増加させることが報告されています.今回紹介する論文では,静的立位時における重心動揺と足関節筋活動を計測し,加齢に伴う足関節筋の同時収縮と姿勢安定性の関係性を調べることを目的としています.

対象は健常成人27名(27.2±4.5歳)および健常高齢者23名(66.2±5.0歳)であり,90秒間開眼した状態での静的立位を保持した際の重心動揺を計測し,同時に右前脛骨筋,ヒラメ筋,および腓腹筋内側頭より表面筋電図を記録しました.また本来静止立位中に活動が少ない前脛骨筋の活動期間を同定するために,安静座位での筋活動における3SD以上の活動が生じた期間を活動期(TAon期),以下の期間を非活動期(TAoff期)に分類しています.

結果として,高齢者は若年者と比較しTAon期が有意に長く,特に7人の高齢者は立位期間中全体にわたって常に活性を示していました.またTAon期とTAoff期の重心動揺の違いをみると,高齢者ではCOPの変動性・移動速度ともにTAon期に有意に高く,同様に,COPより仮想的に算出した身体重心(COM)においても変動性,移動速度および加速度においてTAon期に有意に高値を示しました.

このことより,TAon期における姿勢安定性の低下が足関節の同時収縮に伴う足関節の硬直性と関連することが示唆されました.先行研究において,立位時に随意収縮を増加させた際にCOM速度およびCOP速度が増加することが示されていますが(Warnica et al., 2014),今回の研究では静止立位時のTAon期間における姿勢の安定性の低下が高齢者にのみ生じたことが重要であると著者らは述べています.臨床場面においても,高齢者の姿勢安定性の向上には,筋活動の強化だけでなく過剰な筋出力の制御に向けた介入が必要であることを考えされられる研究です.

長崎大学大学院 運動障害リハビリテーション学研究室と研究交流会をしました!

平成30年3月10日(土)に長崎大学大学院の沖田実教授の運動障害リハビリテーション学研究室から平瀬達哉先生,本田祐一郎先生,大賀智史先生,佐々木遼先生をお招きし,研究交流会が開催されました.

当研究室からは,佐藤剛介さん(客員研究員),今井亮太さん(博士後期課程),高村優作さん(博士後期課程),藤井慎太郎さん(博士後期課程)が研究内容を発表しました.

金子研究科長にもご参加頂き,活発なディスカッションが行われました.

沖田教授からは,「筋性拘縮の病態とその発生メカニズム」と題して研究室の最新のデータを踏まえた講演をして頂きました.筋性拘縮の新しい知見を知る事ができ大変勉強になりました.内容もそうですが,講演内容の構成が素晴らしくプレゼンテーションの方法についても勉強させて頂きました.

金子研究科長からは,生理学の視点からイオンやチャネル,細胞核に関するご指摘やご質問があり,生理学者としてまだまだ現役でおられることを再認識致しました.

ディスカッションの中で,NGF(神経成長因子)はいい事も沢山してくれるが発痛物質でもあることについて,「なぜ,発痛物質となるNGFを産生するのでしょうね」と一言おっしゃられました.その何気ない一言にロマンを感じました.

普段から森岡教授がおっしゃられている治療法ありきのリハビリテーションではなく,病態・メカニズムをベースとするリハビリテーションの実践に向けて,今の自分にできる研究に集中したいと思います.

懇親会では金子研究科長の隣でハーバード大学へ留学中のお話など様々なことを伺うことが出来てとても幸せな時間でした.

このような機会を企画し,開催して頂いた森岡教授,沖田教授をはじめとする沖田研究室の皆様と運営をして頂いた今井亮太さんに感謝申し上げます.

畿央大学大学院健康科学研究科

博士後期課程2年 片山脩