Author Archive

視覚と運動を時間的に統合することの困難さは,子どもにおける手先の器用さに影響する

PRESS RELEASE 2018.3.6

ヒトが初めてする運動は,常に感覚フィードバックに頼らざるを得ず,拙劣でぎこちないものです.しかしながら,何度も経験することで,巧妙かつスムーズになってきます.このようなヒトの適応的な運動学習を可能にする脳内システムは,内部モデルと呼ばれています.内部モデルは運動結果の予測と実際の感覚フィードバックを比較し,誤差信号を教師信号として,迅速な運動の修正を可能にします.したがって,運動と感覚を比較し統合する機能は,運動発達・運動学習において極めて重要と考えられています.一方で,運動学習においては,他者の運動を観察し模倣する能力も重要とされており,この運動観察と模倣の神経基盤として,ミラーニューロンシステムが知られています.このミラーニューロンシステムは,他者の運動をモデリングすることによって運動学習や新しい運動スキルの獲得に貢献しているとされています.畿央大学ニューロリハビリテーション研究センターの信迫悟志特任助教と森岡周教授らは,明治大学理工学部の嶋田総太郎教授,兵庫県立リハビリテーション中央病院の中井昭夫医師らと共同で,運動の不器用さを有する子どもが,視覚と運動を時間的に統合することに困難を有しており,その視覚-運動時間的統合困難が子どもの運動の不器用さの重要な予測因子となることを明らかにしました.これは,発達性協調運動障害に対する新たなニューロリハビリテーション技術開発に向けた基礎的知見になるものと期待されます.この研究成果は,Frontiers in Neurology誌 (Deficits in visuo-motor temporal integration impacts manual dexterity in probable developmental coordination disorder)に掲載されています.

研究概要

発達性協調運動障害(Developmental Coordination Disorder: DCD)は,箸やはさみを使用したり,字を書いたり,蝶結びをしたり,あるいは自転車に乗ったり,スポーツに参加するなどの運動技能において,年齢から期待されるレベルよりも顕著に運動の不器用さが現れる発達障害の一類型です.

DCDの神経学的メカニズムとして,内部モデル障害やミラーニューロンシステム障害などが示唆されています.しかしながら,内部モデルの主要な働きである運動結果の予測信号と結果のフィードバック信号を比較し,次の運動指令を修正するための教師信号を生成する機能,すなわち視覚-運動統合のための脳の時間窓が,DCDにおいて定型発達(Typical Development: TD)と異なっているか否かは明らかになっていませんでした.またミラーニューロンシステムは,意図的な模倣ではなく,自動的な模倣機能を担うとされていますが,この自動模倣機能が,DCDにおいてTDと異なっているか否かは明らかになっていませんでした.

さらにDCDは,自閉症スペクトラム障害(ASD)や注意欠陥多動性障害(ADHD)と頻繁に併存することや抑うつを呈しやすいことも明らかになっています.

信迫特任助教らのグループは,DCDのリスクを有する児(probable DCD: pDCD)とTD児との間で,視覚-運動時間的統合機能,自動模倣機能,およびASD・ADHD・抑うつ傾向が異なるか否かについて調べ,さらに運動の不器用さに繋がる因子について調査しました.その結果,pDCD児には視覚-運動時間的統合機能および自動模倣機能の低下があることが示されました.またpDCD児は,ASD・ADHD・抑うつ傾向が高いことも示されました.結論として,視覚-運動時間的統合機能の低下が,子どもの手先の不器用さの重要な予測因子であることが示されました.

本研究のポイント

■ DCDのリスクを有する児には,運動と視覚フィードバックを時間的に統合する機能および自動模倣機能に低下があることを明らかにした.視覚-運動時間的統合機能の低下は,運動の不器用さの重要な予測因子であることを明らかにした.

研究内容

本研究には,DCDのリスクを有する児(probable DCD: pDCD)29名とTD児42名が参加しました.群分けには,共同研究者の中井昭夫医師(兵庫県立リハビリテーション中央病院)が日本での標準化研究を実施しているDCDの国際標準評価バッテリーが使用されました.測定内容は,視覚-運動時間的統合機能,自動模倣機能,ASD傾向,ADHD傾向,抑うつ傾向でした.視覚-運動時間的統合機能の測定には,共同研究者の嶋田総太郎教授(明治大学理工学部)が開発した視覚フィードバック遅延検出課題が使用され,この課題で抽出される遅延検出閾値と遅延検出確率曲線の勾配が視覚-運動時間的統合機能を反映する指標となりました.遅延検出閾値の短縮と勾配の増加は,視覚-運動時間的統合機能が高いことを表します.自動模倣機能の測定には,運動観察干渉課題が使用され,この課題で抽出される干渉効果が自動模倣機能を反映する指標となりました.干渉効果の増加は,自動模倣機能が高いことを表します.その他,ASD傾向はSCQ,ADHD傾向はADHD-RS,抑うつ傾向はDSRS-Cを使用して測定されました.

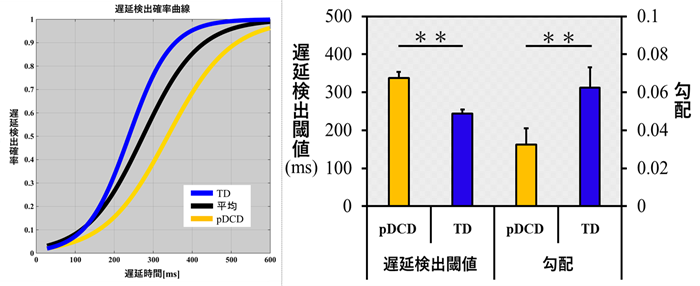

図1:視覚フィードバック遅延検出課題の結果

左図は,pDCD群とTD群の遅延検出確率曲線を示す.曲線が左方に偏り,曲線の傾きが急であるほど,遅延検出が優れていることを表す.

右図は,統計学的な比較結果.pDCD群は,TD群と比較して,遅延検出閾値が延長し,勾配が低下していた.

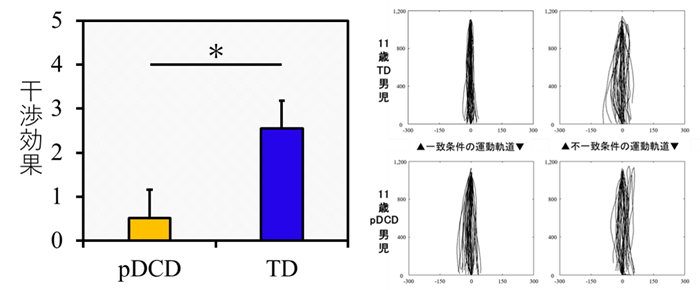

図2:運動観察干渉課題の結果

左図は,pDCD群とTD群の干渉効果の比較結果を示す.pDCD群の干渉効果は,TD群と比較して,低下していた.

右図は,代表例を示す.上は,TD群の11歳男児の運動軌道.下はpDCD群の11歳男児の運動軌道.

結果,pDCD群は,TD群と比較して,遅延検出閾値が延長し,勾配は低下しました(図1).このことは,pDCD群が,視覚-運動時間的統合機能の低下を有することを意味しました.またpDCD群は,TD群と比較して,干渉効果が低下しました(図2).このことは,pDCD群が,自動模倣機能の低下をも有することを意味しました.手先の器用さは,視覚-運動時間的統合機能,ASD傾向,ADHD傾向と相関関係にありました.続く統計学的検討の結果,視覚-運動時間的統合機能とASD傾向は,手先の器用さの予測因子である

ことが示されました.結論として,視覚-運動時間的統合の困難は,子どもの手先の不器用さを予測する最大の因子であることが示されました.

本研究の意義および今後の展開

本研究結果は,視覚-運動時間的統合機能は,DCDの神経学的メカニズムを調査する将来の脳イメージング研究において,DCDの心理物理マーカーとして役立つことを示唆しました.

またDCDに対する介入として,視覚-運動時間的統合を改善することが有効である可能性を示唆し,視覚-運動時間的統合を促進する新しいニューロリハビリテーション技術の開発の必要性を示しました.

論文情報

Satoshi Nobusako, Ayami Sakai, Taeko Tsujimoto, Takashi Shuto, Yuki Nishi, Daiki Asano, Emi Furukawa, Takuro Zama, Michihiro Osumi, Sotaro Shimada, Shu Morioka, Akio Nakai.

Frontiers in Neurology. 2018.

問い合わせ先

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

畿央大学大学院健康科学研究科

特任助教 信迫 悟志(ノブサコ サトシ)

Tel: 0745-54-1601 Fax: 0745-54-1600

E-mail: s.nobusako@kio.ac.jp

第6回身体性システム領域会議で発表しました!

2018年3月1日~3日に鹿児島県で開催された「脳内身体表現の変容機構の理解と制御」H29年度研究成果報告会で,森岡周教授・信迫悟志特任助教・大住倫弘特任助教・片山脩(博士課程)・私(今井亮太)がそれぞれの成果を発表してきました.

http://embodied-brain.org/

100名を超える参加者の中には,脳科学者,生理学者,工学の研究者などなど,教科書や文献,テレビで拝見したことのあるもの凄い先生方がおられました.

会議では3日間びっしりと様々な領域からの研究成果報告があり,盛んにディスカッションが行われました.

この会議は,文部科学省科学研究費補助金(平成26~30年度)新学術領域研究(研究領域提案型)「脳内身体表現の変容機構の理解と制御」での各領域での全体会議であり,本研究センターも参画しております.

(https:https://www.kio.ac.jp/nrc/research_top/reserach_test).

その道の研究分野では世界的にも有名で国内では名誉教授となられている先生方が自身の研究分野でなくても,壇上で発表される先生方の研究成果の意義を理解しようとする姿勢,そして少しでも新しいことを学ぼうという姿勢です.感銘を受けると同時に襟を正される思いでした.

目の前で繰り広げられる先生方のディスカッションにただただ圧倒される3日間でした.

最後には,「論文として世に出なければ,その研究はやらなかった事と等価です.研究にかかった時間や労力,資金も全てゼロになります.だから,若い方々は論文を書いて下さい.」というお言葉を頂きました.

未発表の内容が多いため,詳しい内容はお知らせできませんが,多くの研究者から意見を頂き,非常に充実したディスカッションの場でした.引き続き,研究を進めていこうと思います.

畿央大学大学院健康科学研究科

今井亮太

理学療法士のBurcu Dilek(トルコ)がニューロリハ研究センターに滞在しました

2018年2月13日~21日,理学療法士のBurcu Dilekがニューロリハビリテーション研究センターに滞在していました.彼女は博士号をもつトルコの理学療法士で,痛みのリハビリを専門にしている研究者です.博士後期課程 今井亮太さんの運動錯覚の論文をPubmedでみつけて,森岡 周 教授とニューロ研究センターの存在を知り,「(日本が好きだし)是非とも畿央大学ニューロ研究センターへ行ってみたい!」となり,約20時間かけて日本へやってきました.

このような機会はニューロ研究センターにとって初めての機会でしたので,満足して頂けるのか心配していましたが,彼女の熱心な姿勢・眼差し(+美人)で連日の実験計測・ディスカッションは予想以上に充実しました.具体的には,「痛み条件付け研究」「腰痛の運動学研究」「感覚-運動統合の研究」「ラバーハンド研究」「ミラーセラピー研究」etc…と多くの痛み研究を体験・共有・意見交換することができました!

特に,近赤外脳機能計測法(fNIRS)や脳波(EEG)での痛み研究について興味があったようで,研究の困難さや面白さを共有できたことが良かったです.

大学院生の研究がきっかけとなって,今回のような機会が得られたことはニューロ研究センターにとって価値あることかと思います.Burcu が帰国して寂しいですが…今後も共同で研究を進めていければと思います!

森岡 周 教授,今井亮太さん,Burcuの研修スケジュール作成&おもてなし有難うございました.また,お忙しい中にもかかわらずディスカッション&おもてなしをして頂いた先生方・大学院生の方々に感謝致します.

左上:今回のきっかけとなった今井亮太さんとのツーショット

右上:Burcuの研究プレゼン

左下:森岡 周 教授とのディスカッション

右下:ランチタイム

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29122370

文責:大住倫弘

[Journal Club]半側空間無視の病態:注意の解放困難vs空間性ワーキングメモリー障害

Toba MN, Rabuffetti M, Duret C, Pradat-Diehl P, Gainotti G, Bartolomeo P.

Component deficits of visual neglect: “Magnetic” attraction of attention vs. impaired spatial working memory.

Neuropsychologia. 2017 109:52-62.

半側空間無視(USN)は右半球損傷の結果す生じる神経学的症候であり、対象者は左側の対象物を発見することや、反応することが困難となることが知られています。そのため、USNを有する症例は机上での探索課題でも右側のターゲットのみ探索し左側を探索しないなどの場面が典型的に見られます(Albert, 1973)。

USNの発現機序に関する議論は長年行われてきていますが、近年では注意配向(注意を向けること)や空間性ワーキングメモリー(空間的位置の記憶)、注意の持続、注意の解放(再定位、外発的な刺激による)などといった空間的・非空間的注意機能に関する複数の構成要素の障害が寄与することが知られています((Bartolomeo, 2007; Coulthard et al., 2007; Gainotti et al., 1991;Karnath, 1988). これらの構成要素の障害が症例によって異なりまた、複数の構成要素が相互に影響し合い、異なる複雑な症状特性を示すことが知られています。

臨床的にUSN症例は右側の対象物に注意を集中しやすく、そこから注意を解放することが難しいという症状がよく観察されます(Magnetic attraction; MA)。一方で、USN症例が空間性ワーキングメモリー(Spatial working memory: SWM)の低下を合併する場合も多く、そのような場合にも空間位置の記憶が難しく右空間の同じ場所を何度も探索してしまう場合があります。

本研究では、右半球損傷患者47名に対してタッチパネルPCを用いたターゲット探索課題を以下の3条件で実施しています。1)選択したターゲットがハイライトされる条件(右側へ注意が引き寄せられやすい条件:MAを評価)、2)選択したターゲットが削除される条件(右側から注意を解放しやすい条件:コントロール)、3)選択したターゲットが変化しない条件(どこを探索したか記憶が必要となる条件:SWMを評価)。上記三条件の成績を比較することで各症例におけるUSNを生じさせる構成要素として、右空間からの注意の解放困難さ(MA)と空間性ワーキングメモリー障害(SWM障害)にどのような特性を示すのかを分析しています。

結果として、MAが優位な症例とSWM障害が優位な症例がそれぞれ存在していることが明らかとなりました。これらの結果は無視症状の特性が症例によって異なり、多数の構成要素の組み合わせによって生じているという仮説を支持する結果であると著者は述べています。

[Journal Club]短期間のミラーセラピーにより幻肢の運動主体感が高まる

Imaizumi S, Asai T, Koyama S

Agency over Phantom Limb Enhanced by Short-Term Mirror Therapy

Front Hum Neurosci. 2017 Oct;11:483

切断された四肢が実際には存在しないにも関わらず,あたかも存在するかのように知覚する体験を幻肢と呼び,これに痛みを伴う症状は幻肢痛と呼ばれます.四肢切断後には約90%以上が幻肢を体験し,40-80%が幻肢痛を慢性的に感じていると報告されています.

この幻肢痛に対して,Ramachandranらは鏡を用いた治療を考案しました.その治療では,幻肢痛患者の患側肢と健側肢との間に鏡を設置します.そして,鏡に映った健側肢を覗かせた状態で健側肢の運動を行わせます.患者は鏡に映る健側肢の運動を見ることで,あたかも失われた患側肢が動いているかのような錯覚を惹起します.この鏡を用いた治療はミラーセラピーと呼ばれ,10-15分のミラーセラピーを続けることで幻肢痛が軽減したとする報告が多数あります.このミラーセラピーは,切断された四肢への運動指令に対して,鏡からあたかも四肢が存在し動いているかのような視覚入力が得られます.運動指令に伴う感覚情報の予測と実際に運動した際に入力される感覚情報とが一致することで幻肢痛が軽減すると考えられています.

このミラーセラピーが有効であった方々は,幻肢を患者自身の意図で動かすことができたと言われています.「この四肢を動かしたのは自分自身である」といった意識は運動主体感と呼ばれ,運動指令に伴う感覚情報の予測と入力される感覚情報とが一致することで生起されると言われています.さらに「この四肢は自分自身のものである」といった意識である身体所有感も幻肢痛の軽減に関係している可能性が示唆されています.

そこで,今回紹介する研究では「ミラーセラピーにより幻肢への運動主体感および身体所有感に改善がみられるか」,「ミラーセラピーにより幻肢痛が軽減するか」そして「運動主体感,身体所有感と幻肢痛との関係を明らかにする」ことの3つを研究目的に実施されました.

対象は,上肢切断者9名(平均年齢64.78±12.21歳)で全員が幻肢を随意的に動かすことが可能で,5名が幻肢痛を有していました.8項目で構成され,それぞれ5段階での価する質問紙を用いて幻肢への運動主体感(3項目),身体所有感(3項目),幻肢痛(2項目)についてミラーセラピーの前後で評価を行いました.

ミラーセラピーは15分間の手指の屈伸運動でした.

結果は,15分間のミラーセラピー後に幻肢に対する運動主体感の有意な向上を認めました.しかし,身体所有感と幻肢痛には有意な変化を認めませんでした.

今回の研究結果から,短期間でのミラーセラピーでは幻肢の運動主体感に改善を認めるが,身体所有感や幻肢痛の改善には長い期間のミラーセラピーが必要であることが示唆されました.

著者らはこの研究結果をミラーセラピーにより幻肢痛の軽減や複合性局所疼痛症候群,脳卒中片麻痺の運動機能が改善するメカニズムとして,患側肢に対する主観的な知覚経験が関与することを示唆するものであると述べています.

第41回日本高次脳機能障害学会学術集会に参加してきました

畿央大学大学院健康科学研究科博士後期課程の大松です.

2017年12月15,16日と第41回日本高次脳機能障害学会学術集会に参加してきました.

本学会は医師や心理,作業療法士,言語聴覚士が多く参加されており,特に症例報告で丁寧な観察が目立ちました.今回の学会テーマは「わかりあうを科学する」でした.パッと見わかりにくい高次脳機能障害を科学の知見から少しでも探求し理解できるように学び合い,症例をどのように読み解き,対応していくかについてのディスカッションが飛び交っていました.また,実際に関わった特異な症例と類似する症例報告などもあり,病態解釈するうえで大変勉強になりました.

本研究室からは,客員教授の河島則天さん,博士課程の高村優作さん,藤井慎太郎さん,大松が参加し,半側空間無視に関する演題発表を行いました.共同研究チームで口述4演題,ポスター4演題,計8演題行いました.

無視症状を注意ネットワークの障害として捉え,200名を超える症例から特徴的な症例をピックアップし脳画像と症状特性から考察した報告や,動画,3D空間などより実際的な視空間情報処理に対する新たな評価手法を取り入れた報告,無視症状に随伴する全般性注意障害との関係やその縦断的報告,病態に合わせた介入報告など,病態分析から介入まで一貫して報告することができたため,多くの方々に聞いていただき,ディスカッションできて有意義な時間を過ごすことができました.

今回の経験を生かして,症例の病態解釈や研究に繋げていきたいと思います.

健康科学研究科博士後期課程 大松聡子

新学術領域研究「身体性システム」若手の会に参加しました

12/4に名古屋大学にて行われた身体性システム若手の会主催・勉強会に参加させていただきました.本勉強会は新学術領域研究「身体性システム」http://embodied-brain.org/の一環で行われ,森岡周教授が畿央大学大学院で行われている研究を主に講演されました.また,東京農工大学の矢野史朗 先生と東京大学の藤木聡一朗 先生の話題提供も行われました.その後,矢野先生にベイズ推定等の学習アルゴリズムに関する研究相談をさせていただき,今後の研究指針を定めることができました.今回の勉強会に参加し,研究相談の機会を与えてくださった森岡教授に感謝申し上げます.

畿央大学大学院 健康科学研究科

神経リハビリテーション学研究室

博士後期課程 西 祐樹

東京大学 今水 寛 学習機構研究室を訪問しました.

12/1に東京大学の今水研究室(心理学研究室)に森岡周教授,西祐樹(博士後期課程)と私(林田一輝 修士課程)が訪問し,研究成果の発表および今後の研究計画の検討に行って参りましたので報告させていただきます.

今回は新学術領域研究「身体性システム」の一環で行われました.本領域は,脳内身体表現の神経機構とその長期的変容メカニズムを明らかにし,リハビリテーション介入へと応用することを目的としています.また別分野の研究室とインタラクションすることで新しい研究へ発展させることも重要視されています.今水研究室は認知学習や運動学習に関わる脳の仕組みを解明するとともに,学習や適応を支援する技術の開発を行っており(ホームページ引用 http://www.l.u-tokyo.ac.jp/~imamizu/index.html),運動制御・運動学習分野でご活躍されている今水教授から貴重な意見をいただきました.森岡教授のagency attribution,西のBayesian inference,私のintentional bindingに関するの研究についてそれぞれ発表し,今後について検討致しました.今すぐに解決できる簡単な問題ばかりではありませんが,ブレークスルーできるように頂いた意見を元に研究計画を立てていきたいと思います.

また私自身,今水教授とディスカッションできたことは大きな報酬となり,今後の研究活動に対してモチベートされました.このような機会を与えてくださった森岡教授に感謝申し上げます.今後,共同研究へと発展させ,成果を挙げられるよう努力していこうと思います.

畿央大学大学院 健康科学研究科

神経リハビリテーション学研究室

修士課程 2年 林田一輝

大学院生が日本基礎心理学会第36回大会でポスター発表をしました!

12/1〜3に立命館大学大阪いばらきキャンパスで開催された日本基礎心理学会第36回大会で大学院生の石垣智也(博士後期課程)と私(林田一輝 修士課程)が発表してきましたので,が報告させていただきます.

本大会の扱う分野は非常に多岐にわたり,知覚,運動,動物研究,高次脳機能,言語,発達など様々でした.「共感覚的体験:ワークショップと研究の最前線」という題で行われたシンポジウムでは,ブーバ・キキ効果などの「音象徴」と各感覚モダリティを越えて知覚される「共感覚」の違いについての説明とその最前線の研究の紹介が行われ,その不思議さに非常に興味を注がれました.懇親会では「錯視・錯聴コンテスト」の授与式が行われ,受賞された作品をみんなで鑑賞しながら,そのメカニズムについて和気あいあいとディスカッションがなされていました.普段参加している医療やリハビリテーション関連の学会とは違い,本学会は終始穏やかで,優しい雰囲気でした.今回の参加で感じたことは,皆が非常に楽しみながら研究しており,新しい発見に対して高いモチベーションを持って活動をしていることです.本来科学に対する姿勢はこうあるべきだと関心する反面,研究結果が意味する社会的意義を考慮すると批判的に向き合うことも重要であり,両者の行き来が大切であると感じました.

私は「他者との目的共有が行為主体感と運動パフォーマンスに及ぼす影響」という題で発表させていただきました.普段とは違い,医療従事者ではない相手に研究内容を理解してもらうのは難しく非常に勉強になりました.発表時間を超えても質問に来てくださる方がおり,自分自身の研究分野の位置付けを確認する良い機会となりました.

このような経験ができたのは森岡教授をはじめとする多くの方のご指導と畿央大学の支援があってものです.この場を借りて感謝申し上げます.今後,速やかに国際雑誌へ投稿し,少しでも還元できるよう努力致します.

発表演題

石垣智也「身体接触を介した暗黙的な二者間姿勢協調とラポールとの関係」

林田一輝「他者との目的共有が行為主体感と運動パフォーマンスに及ぼす影響」

畿央大学大学院 健康科学研究科

神経リハビリテーション学研究室

修士課程 2年 林田一輝

[Journal Club]痛みへの恐怖は身体的動作に影響を与える

Thomas JS, France CR.

Pain-related fear is associated with avoidance of spinal motion during recovery from low back pain.

Spine (Phila Pa 1976). 2007 Jul 15;32(16):E460-6.

痛みの慢性化の重要なリスクファクターの一つとして,痛みに関連した恐怖が挙げられており,痛みの慢性化モデルとして恐怖回避モデルが提唱されています.実際に,痛みに関連した恐怖が高い人は,回避行動を引き起こし,日常生活にも支障が生じると言われています.

今回紹介する研究は,慢性腰痛患者が有する痛み関連の恐怖が,どのような運動行動に影響を与えているか不明であったため調査したものです.

36名の慢性腰痛患者に対して,高さの異なる3つのターゲットを用いてreach課題を実施しました.高さは,股関節0°,股関節30°,股関節60°屈曲するとreach可能な高さとしています.リーチする高さが低くなるほど,腰椎の可動性が求められます.

実験の結果,痛みへの恐怖心が強い群は,ターゲットが低くなればなるほどreach課題時の,著明な運動速度の低下と腰椎可動性の低下が認められました.

つまり,痛みへの恐怖が高い人は,reach課題時に腰椎の可動を避けるように,股関節や膝関節を用いた代償戦略となっていたということです.また,運動速度の低下も認められたことから,円滑に動作が行えていなかったことも明らかになりました.

この研究では慢性腰痛を対象にしていますが,痛みの慢性化防ぐためにも,急性期から痛みへの恐怖に関連した動作を評価することが重要になるかもしれません.