Author Archive

ニューロリハビリテーションセミナー機能編Bが開催されました.

平成28年10月1-2日にニューロリハビリテーションセミナー機能編Bが畿央大学にて開催されました.多くの方々に参加して頂き感謝致します.

1日目は「共感」「ワーキングメモリ」「道具操作」「歩行」がテーマとして挙げられました.

松尾篤先生による「共感の神経機構」では,共感の概念や構成要素を説明して頂き,ヒトが見つめ合うだけで体動が同期することなどの興味深い研究論文もご紹介して頂きました.

冷水誠先生による「ワーキングメモリの神経機構」では,ワーキングメモリの機能の1つである「衝動を抑える機能」を中心に非常に面白可笑しく解説して頂きました.

信迫悟志先生による「道具操作の神経機構」では,道具操作におけるオンライン制御・オフライン制御・系列化・技術的推論などの神経基盤をそれぞれ丁寧にご説明頂きました.

岡田洋平先生による「歩行の神経機構」では,自動的な歩行に関する神経機構,あるいは大脳皮質が歩行制御に関与しているエビデンスを網羅的に概説して頂きました.喋りかけられると立ち止まる高齢者は転倒しやすいという知見はとても興味深かったです.

1日目の夕方のナイトセミナーには畿央大学ニューロリハ研究センター客員教授の樋口貴広先生(首都大学東京人間健康科学研究科 教授)にご登壇して頂き,「注意と歩行」というテーマでご講演頂きました!受講されている方々へのご配慮から動画などを多用して分かりやすくご解説して頂きました.ヒトの注意機能は様々なバイアスの影響を受けることについては臨床現場でも気を付けなければならない事項として大変勉強になりました.有難うございました!

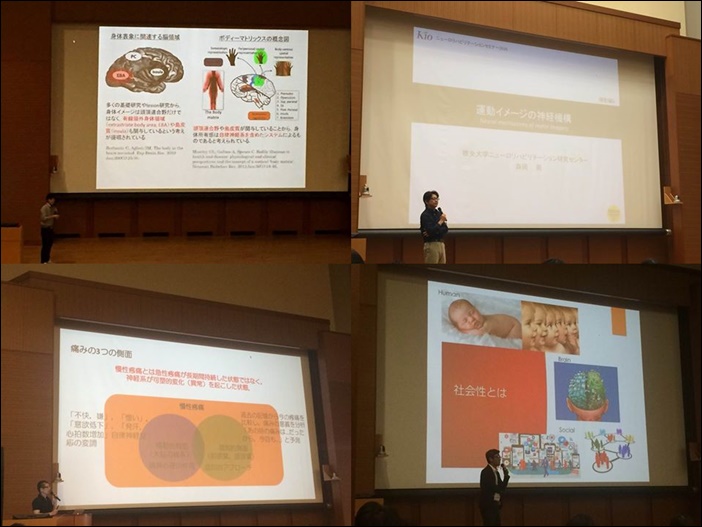

2日目は「ボディイメージ」「運動イメージ」「痛み」「社会性」についての講義でした.

私(大住倫弘)からは「ボディイメージの神経機構」というテーマで,主に頭頂葉,島皮質の機能を中心に解説させて頂き,我々の身体のイメージがどのように形成されるのかを解説しました.

森岡先生による「運動イメージの神経機構」では,運動イメージに関わるニューラルネットワークの解説に始まり,運動イメージの評価法や様々な介入方法,そして多様な疾患における運動イメージの変容について紹介して頂きました.

前岡先生による「痛みの神経機構」では,痛みの多面的な側面,各側面に対応するニューラルネットワーク,評価法,ニューロリハビリテーション介入の成果とエビデンスについて紹介して頂きました.

松尾先生による「社会性の神経機構」では,デフォルトモード・ネットワークの社会性における役割,社会性の基盤である言語・非言語コミュニケーション,ジェスチャー,表情,視線,同調….そして社会性の発達,文化,道徳観,利他行動など充実のラインナップになっていました.

2日間で多くの情報がご提供できたと思います.時間的制約の関係で講義スピードがやや速かったとは思いますが,配布資料だけでなく原著論文や教材にも手を伸ばして頂ければと思います.2日間どうも有難うございました.

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

特任助教 大住倫弘

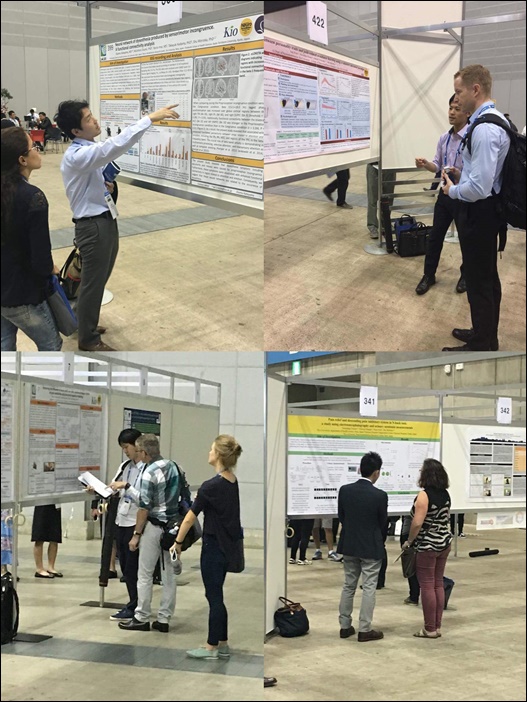

16th World Congress on Pain (IASP)で発表してきました!

平成28年9月26日から30日にかけて横浜のパシフィコ横浜で開催された国際疼痛学会The International Association for the Study of Pain®(IASP)のThe 16th World Congress on Pain®に健康科学研究科の森岡周教授と同研究室に所属するM1田中創,M2西勇樹,西祐樹,重藤隼人,D1片山脩,D2今井亮太,D4佐藤剛介,修了生の田中陽一,安田夏盛,畿央大学ニューロリハビリテーション研究センターの大住倫弘特任助教で参加しポスターセッションにて研究成果の発表を行ってきました.我々の研究グループからは10演題の発表を行いました.

IASPは,疼痛分野における最大規模の学際組織で疼痛分野の研究,臨床治療,教育を行なう世界的な学会です.今回は,世界中から5,000名以上の疼痛専門家が横浜に集まり,実験科学から臨床診断,管理,予防など疼痛のあらゆる分野の最新情報の講演や発表が行われました.学術プログラムではプレナリーセッションのほかに,テーマ別ワークショップとシンポジウム,リフレッシャーコース,ポスターセッションなどが行なわれ,基礎科学から臨床治療まで急性・慢性疼痛について様々な講演や発表が行われました.

ポスターセッションでは60分間の質疑応答の時間が設けられており,我々の発表に対しても多くの方々に興味を示して頂くことができ,質問や今後の研究に繋がる様々な建設的なご意見を頂きました.

私の発表の時間には,修士論文でも引用させて頂いた論文の著者であり,私の行っている研究方法を発案した研究者本人に来て頂くことができました.尊敬する研究者を目の前にこれまで行ってきた自身の研究成果を説明することができました.こうした経験ができることが国際学会に参加することの大きな意義だと身を持って感じることができました.

2日目の夜は研究室で懇親会を開催し,社会人院生が多く日頃ゆっくり話すことができない院生同士で研究や臨床での問題意識の共有などを図ることができました.

今回の学会を通して学んだことを今後の研究活動につなげていきたいと思います.

最後になりましたが,このような貴重な機会を頂いた森岡周教授と畿央大学に参加させて頂いた研究室一同感謝申し上げます.

畿央大学大学院健康科学研究科 神経リハビリテーション学研究室

博士後期課程1年 片山脩

※ 修士課程をM、博士後期課程をDと表記しています。

保護中: 平成28年度ニューロリハビリテーションセミナー 機能編B 事前テキスト配布について

バーチャルリアリティを用いた幻肢痛のニューロリハビリテーション

PRESS RELEASE 2016.9.10

神経障害などの後には感覚を失ったはずの肢(幻肢)が痛むことがあります.これは「幻肢痛」と呼ばれる症状であり,生活の質に大きな不利益をもたらします.畿央大学ニューロリハビリテーション研究センターの大住倫弘特任助教らは,東京大学医学部付属病院緩和ケア診療部の住谷昌彦准教授を中心とする研究グループと共同で,仮想現実(バーチャルリアリティー)システムを用いて,幻肢をあたかも自分の意思で動かしているような錯覚を繰り返すことにより幻肢の随意運動が獲得され、それとともに幻肢痛が改善されることを明らかにしました。この研究成果はEuropean Journal of Pain誌(Restoring movement representation and alleviating phantom limb pain through short-term neurorehabilitation with a virtual reality system)に掲載されています.

研究概要

手足の切断後や神経障害によって感覚を失われたにも関わらず,手足とその感覚が存在するように感じられ(幻肢),その幻肢が痛む不思議な現象は「幻肢痛」と呼ばれています.幻肢痛を有する患者さんの多くが脳内で幻肢を動かすことができないことから,幻肢痛は運動表象(脳の中での手足の運動イメージのこと)の生成異常による脳の警告信号としての痛みであると考えられていますが,従来の治療では十分に痛みを軽減することが出来ませんでした.

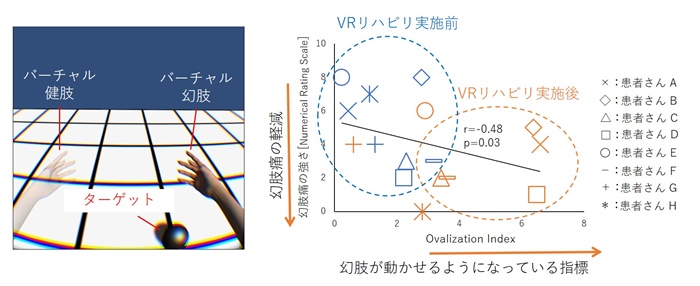

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センターの大住倫弘特任助教らは,東京大学医学部属病院緩和ケア診療部の住谷昌彦准教授,同情報理工学系研究科 國吉康夫教授,同先端科学技術研究センター 熊谷晋一郎准教授らと共同で、脳内での幻肢の運動を両手干渉課題によって行動学的に定量評価した上で,幻肢をあたかも自らの意思で動かしている錯覚を感じることのできる仮想現実(Virtual Reality:VR)システムでのニューロリハビリテーション効果を検証しました.幻肢痛の患者さんに対するVRニューロリハビリの結果,幻肢痛が改善するだけでなく定量評価された幻肢の運動表象の改善と有意な相関関係がありました.この研究成果は幻肢痛の発症メカニズムが脳内での運動表象の異常であることを検証しただけでなく,幻肢痛に対する新しいVR神経リハ治療の開発に成功したことになります.

本研究のポイント

仮想現実を用いたニューロリハビリテーションによって幻肢の運動表象が獲得され,幻肢痛が軽減した.

研究内容

幻肢の運動表象をBimanual circle line coordination task (BCT)によって定量評価した上で,VRシステムを用いたニューロリハビリテーションが幻肢の運動表象と幻肢痛を改善させるのかについて検証しました.

実際のVRシステムは,モーションキャプチャで取得した健肢の運動情報を左右反転した映像をリアルタイムにヘッドマウントディスプレイへ映し出し,対象者は健肢を動かすことによって自らの意志で幻肢を動かしているような仮想体験をすることができるようになっています.

左図:バーチャルリアリティシステムを用いたニューロリハビリテーション

右図:幻肢の運動表象と幻肢痛との関係

本研究では,VRリハビリによって改善した運動表象と幻肢痛の改善との間に有意な相関関係が認められました.つまり,VRリハビリによって幻肢の運動表象が改善した者ほど幻肢痛の軽減が大きかったということを意味します.

このことから,幻肢の運動表象と幻肢痛は密接な関係にあることが明らかになったことだけでなく,ニューロリハビリテーションによってそれらを改善させることができることが明らかにされました.

本研究の臨床的意義および今後の展開

本研究成果は,幻肢や幻肢痛という直接的に目で捉えることができない症状を簡便に定量化することの重要性が示されただけでなく,幻肢をイメージの中で動かすトレーニングの有効性も示されました.

今後はVRシステムを用いたニューロリハビリテーションの適応と限界について研究される予定である.

関連する先行研究

Osumi M, Sumitani M, Wake N, Sano Y, Ichinose A, Kumagaya S, Kuniyoshi Y, Morioka S. Structured movement representations of a phantom limb associated with phantom limb pain. Neurosci Lett. 2015 Sep 25;605:7-11.

関連記事

本研究成果は東京大学研究報告webページ U Tokyo Researchにも掲載されています.

http://www.u-tokyo.ac.jp/ja/utokyo-research/research-news/effective-rehabilitation-of-phantom-limb-pain-with-virtual-reality.html

論文情報

Osumi M, Ichinose A, Sumitani M, Wake N, Sano Y, Yozu A, Kumagaya S, Kuniyoshi Y, Morioka S. Restoring movement representation and alleviating phantom limb pain through short-term neurorehabilitation with a virtual reality system. Eur J Pain. 2016 Jul 5.

なお、本研究は東京大学医学部属病院緩和ケア診療部の住谷昌彦准教授,東京大学先端科学技術研究センターの熊谷晋一郎准教授,東京大学大学院情報理工学系研究科の國吉康夫教授らと共同で行われたものです.また、本研究は文部科学省科学研究費補助金新学術領域研究「構成論的発達科学」の支援を受けて実施されました.

問い合わせ先

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

特任助教 大住倫弘(オオスミ ミチヒロ)

Tel: 0745-54-1601

Fax: 0745-54-1600

E-mail: m.ohsumi@kio.ac.jp

軽く触れることで得られる立位姿勢の安定化に直接影響を与える大脳皮質領域

PRESS RELEASE 2016.8.15

安定している外部対象物(例:壁など)に軽く触れると,立位姿勢が安定化する「ライトタッチ効果」と呼ばれる現象があります.畿央大学大学院健康科学研究科の石垣智也らは,経頭蓋直流電気刺激(transcranial Direct Current Stimulation:tDCS)を用いて左後部頭頂皮質の神経活動を抑制すると,右示指の接触により得られていたライトタッチ効果が減弱することを明らかとしました.これは,接触による立位姿勢の安定化を脳活動の側面から説明する基礎的知見になるものと期待されます.この研究成果は,Neuroreport誌(Cathodal transcranial direct current stimulation of the posterior parietal cortex reduces steady-state postural stability during the effect of light touch)に掲載されています.

研究概要

不安定な環境下(暗所,狭い床面,高所など)において,軽く壁や手すりに軽く触れるだけで立位姿勢が安定化することは日常生活でも経験されます.このように,力学的作用に依らない程度の力の接触によって,立位姿勢の安定化が得られることをライトタッチ効果といいます.ライトタッチ効果は,リハビリテーションの場面においても杖の使用や手すりへの軽い接触,または,理学療法士が軽い身体的接触により患者の動作介助を行う際などにも用いられます.このライトタッチ効果は,感覚入力から自動的に生じる受動的な要素と,接触点に対して意識的に定位する能動的な要素によって構成されると考えられており,本研究では後者の能動的なものに焦点を当てて行われています.

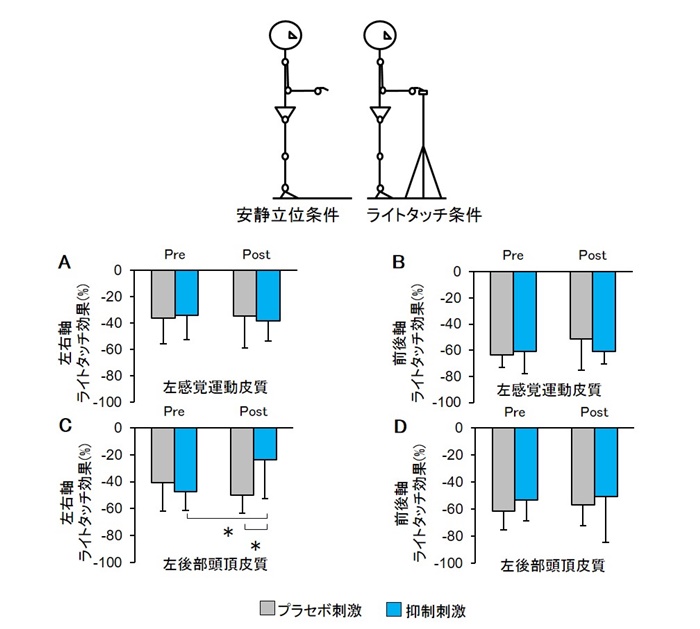

石垣らは先行研究で能動的なライトタッチ効果に関係する脳活動についての検討を行っており,左感覚運動皮質領域と左後部頭頂皮質領域の脳活動が右示指の接触により得られるライトタッチ効果と関係することを報告しています.このようにライトタッチ効果と関係する脳活動は示されていますが,あくまでも関係性を示すものでありライトタッチ効果を得るために必要な脳活動,つまり因果関係は明らかになっていませんでした.そこで研究グループは,経頭蓋直流電気刺激(transcranial Direct Current Stimulation:以下,tDCS)という脳活動を修飾することできるニューロモデュレーション技術を用いて,左感覚運動皮質と左後部頭頂皮質の脳活動を一時的に抑制させた際のライトタッチ効果について検討を行いました.その結果,左感覚運動皮質に対する抑制刺激ではライトタッチ効果に影響を及ぼさないものの,左後部頭頂皮質に対する抑制刺激ではライトタッチ効果の一部(側方への安定化効果)が減弱化することが示されました.

本研究のポイント

tDCSによるニューロモデュレーション技術によって,ライトタッチ効果に直接的に関係する大脳皮質領域を明らかにした.

研究内容

右示指の接触により得られる能動的なライトタッチ効果は ①左感覚運動皮質領域 ②左後部頭頂皮質領域 の脳活動と関係することが先行研究1)で示されています.本研究ではtDCSを用いて,これら大脳皮質領域の神経活動を一時的に抑制する手続きを加えることで示される姿勢動揺への影響を検討しました.実験では,左感覚運動皮質を刺激する群と左後部頭頂皮質を刺激する群の二群を設定し,それぞれプラセボ刺激(脳活動に影響を及ぼさない刺激)と抑制刺激を加え,その前後の安静立位条件とライトタッチ条件における姿勢動揺を測定しました.その結果,プラセボ刺激と左感覚運動皮質に対する抑制刺激ではライトタッチ効果(安静立位条件に対するライトタッチ条件の姿勢動揺減少率)に対して影響を及ぼさないものの,左後部頭頂皮質に対する抑制刺激ではライトタッチ効果の一部(左右軸における効果)が減弱することが示されました(図1).

図1:tDCSがライトタッチ効果に及ぼす影響

プラセボ刺激と左感覚運動皮質に対する抑制刺激ではライトタッチ効果に対して影響を及ぼさないものの,左後部頭頂皮質に対する抑制刺激では左右軸のライトタッチ効果が減弱することを示しています

※左右軸・前後軸というのは,重心が動揺した方向を示しています.

※ライトタッチ効果(%)は負の値ほどその効果が大きいことを意味します.

この研究結果に対して研究グループは,接触に対する能動的注意に基づく姿勢定位のための高次感覚情報処理(感覚統合)が対側の後部頭頂皮質で行われており,tDCSによりこの神経活動を抑制させたためライトタッチ効果の一部が減弱したと考察しています.

本研究の臨床的意義および今後の展開

本研究成果は,ライトタッチ効果の神経メカニズムを説明する基礎的知見のひとつになるものと期待されます.本研究により,能動的なライトタッチ効果の一部に後部頭頂皮質が関与していることが明らかとなりましたが,受動的なライトタッチ効果の神経メカニズムについては未だ明らかになっておらず,この点に対する更なる研究が望まれます.

また,これまでの研究では物に対するライトタッチ効果に関する研究が数多く行われてきましたが,実際の臨床場面(動作介助など)に近い手続きである「対人ライトタッチ効果(ヒト対ヒトで接触を行う)」と呼ばれる方法に関しても近年研究が行われています.今後は,接触によって二者の姿勢制御が相互作用する場面に関する研究も望まれています.

関連する先行研究

Ishigaki T, Ueta K, Imai R, Morioka S. EEG frequency analysis of cortical brain activities induced by effect of light touch. Exp Brain Res 2016 234(6) 1429-1440.

論文情報

Ishigaki T, Imai R, Morioka S. Cathodal transcranial direct current stimulation of the posterior parietal cortex reduces steady-state postural stability during the effect of light touch. Neuroreport. 2016 Aug 5. [Epub ahead of print]

問い合わせ先

畿央大学大学院健康科学研究科

博士後期課程 石垣 智也(イシガキ トモヤ)

Tel: 0745-54-1601 Fax: 0745-54-1600

E-mail: p0611006@gmail.com

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

センター長 森岡周(モリオカ シュウ)

Tel: 0745-54-1601 Fax: 0745-54-1600

E-mail: s.morioka@kio.ac.jp

ライフゴール概念を用いた目標設定がリハビリ参加意欲を高める

PRESS RELEASE 2016.8.8

畿央大学大学院健康科学研究科修士課程修了生(西大和リハビリテーション病院)の尾川達也らは,患者にとって価値のある重要な生活目標を評価し,リハビリテーション目標と関連付けながら治療を進めていく「ライフゴール」という概念を用いることが,入院患者の不安の軽減や治療への参加意欲に効果的であることを明らかにしました.この研究成果は,Clinical Rehabilitation誌(Short-term effects of goal-setting focusing on the life goal concept on subjective well-being and treatment engagement in subacute inpatients: A quasi-randomized controlled trial)に掲載されています.なお,本研究テーマである「ゴール設定」に関する研究は,リハビリテーションにとって大変意義があると評価され,Clinical Rehabilitation誌の '30th Anniversary Issue'に掲載されています.

研究概要

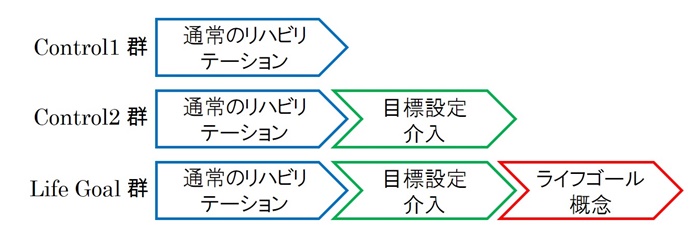

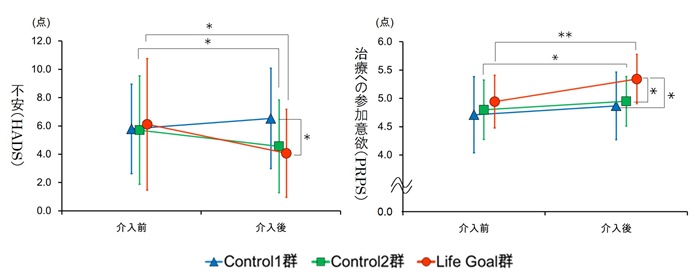

ライフゴール概念は病気の後遺症などによって変化した環境へ適応していくために,患者が重要としている生活目標を評価して,それをリハビリテーションに取り入れるものであり,心理機能や動機づけへの効果が期待されています.しかし,リハビリテーションで実施している目標設定にライフゴール概念を追加した効果は検討されていませんでした.そこで,研究グループは通常のリハビリテーションに目標設定介入を追加しないControl1群,目標設定介入を追加したControl2 群,ライフゴール概念に焦点を当てた目標設定介入を追加したLife Goal群の3群を設定し,ライフゴール概念の短期的な効果を調べました.その結果,ライフゴール概念を追加することで不安や治療への参加意欲により効果のあることを明らかにしました.

本研究のポイント

ライフゴール概念を取り入れた目標設定を実施することで,通常の目標設定よりも治療への参加意欲に効果があった.

研究内容

今回,リハビリテーションで実施する目標設定にライフゴール概念を追加した効果を検討するために,以下の3群を設定しました.

図1 本研究で設定した3群

目標設定介入: Goal Attainment Scalingを使用し週1回のフィードバックを実施

ライフゴール概念: 患者のライフゴールを評価しリハビリテーション目標との関連付けを実施

4週間の介入の結果,心理面(不安)に関しては,目標設定介入を追加したControl2群とLife Goal群で不安の軽減が認められましたが,Life Goal群の方がより効果量が大きい結果となりました.一方,治療への参加意欲に関してはLife Goal群が他の2群と比較してより高値を示しており,リハビリテーションの目標設定にライフゴール概念を追加することで治療への参加意欲により効果があることを明らかにしました.

図2 各群の不安と治療への参加意欲の変化

HADS: Hospital Anxiety and Depression Scale; PRPS: Pittsburgh Rehabilitation Participation Scale

**: P<0.01, *: P<0.05

本研究の臨床的意義

今回の結果は,リハビリテーションにおけるライフゴール概念の有効性を示す知見のひとつになるものとして期待されます.今後はより長期的な介入効果を明らかにすることが望まれます.

論文情報

Ogawa T, Omon K, Yuda T, Ishigaki T, Imai R, Morioka S. Short-term effects of goal-setting focusing on the life goal concept on subjective well-being and treatment engagement in subacute inpatients: A quasi-randomized controlled trial. Clinical Rehabilitation. 2016.

問い合わせ先

畿央大学大学院健康科学研究科

修了生 尾川 達也(オガワ タツヤ)

Tel: 0745-54-1601 Fax: 0745-54-1600

E-mail: t.ogawa.pt@gmail.com

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

センター長 森岡周(モリオカ シュウ)

Tel: 0745-54-1601 Fax: 0745-54-1600

E-mail: s.morioka@kio.ac.jp

身体運動制御学/高次脳機能学とニューロリハビリテーション研究会が開催されました

2016年7月30,31日に畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター主催の『第2回 身体運動制御学とニューロリハビリテーション研究会』と『第1回高次脳機能学とニューロリハビリテーション研究会』が開催されました.

招待講演として,井澤淳先生(筑波大学),今水寛先生(東京大学大学院),前田貴記先生(慶應義塾大学),吉田正俊先生(生理学研究所)にご登壇頂きました.

井澤先生からは,「計算論からアプローチする運動学習・運動障害・機能回復」と題して,運動学習の計算理論,計算論的にみた様々な疾患における運動障害のメカニズムと機能回復の可能性について,お話頂きました.特に運動学習における2つのコンポーネントである内部モデル(順モデル)と再最適化のお話は,臨床で認められる患者さんの運動障害の様態と非常にマッチしており,参加された臨床セラピストの視点が広がったと思います.

今水先生からは,「認知・運動学習と脳のネットワーク」と題して,内部モデルが小脳で形成されること,運動学習におけるfast dynamicsを担う前頭-頭頂ネットワーク,slow dynamicsを担う小脳,そして運動学習前のresting stateから個人の運動学習能力を予測できることまで,非常に美しい研究成果の数々をご紹介頂きました.

前田先生からは,「自己意識の神経心理学」と題して,身体所有感や運動主体感に関することを神経心理学的にご説明して頂きました.また,運動主体感の定量的評価である「Keio Method」についても詳しくご解説して頂きました.また質問時間では非常に活発な意見交換が行われ,非常に良い雰囲気でした.

吉田先生からは,「マカクザルを用いた半側空間無視動物モデル」と題して,半側空間無視に関連する病巣について分かりやすくご説明して頂き,自身のマカクザルでの半側空間無視研究をご紹介して頂き,脳のネットワークとして捉える重要性について解説して頂きました.

またケースディスカッションや指定演題では,植田耕造先生(星ヶ丘医療センター),菊地豊先生(脳血管研究所美原記念病院),生野公貴先生(西大和リハビリテーション病院リハビリテーション科),高村優作先生 (村田病院リハビリテーション科)にご登壇頂き,Lateropulsionを呈する症例,脊髄小脳変性症,半側空間無視のケーススタディおよび臨床研究をご紹介頂きました.どの先生も充実したサーベイから得られた豊富な知識に基づく仮説・検証作業を臨床実践されていました.

ポスターセッションでも研究者、臨床家などの垣根を超えたディスカッションが繰り広げられていました.

このように,第1線の研究者と臨床家が一堂に会して議論することで,未来のリハビリテーションが作られていくのだと思います.お集まり頂いた皆様に感謝致します.

[Journal Club]近位空間は身体図式によって変化する

Giglia G, Pia L, Folegatti A, Puma A, Fierro B, Cosentino G, Berti A, Brighina F.

Far Space Remapping by Tool Use: A rTMS Study Over the Right Posterior Parietal Cortex.

Brain Stimul. 2015 Jul-Aug;8(4):795-800.

経頭蓋磁気刺激 (Transcranial magnetic stimulation)で一時的に右後頭頂葉の機能を低下させることによって,近位空間(手が届くまでの範囲の空間)内で半側空間無視様の現象が出現することが知られています.(※半側空間無視:半側から与えられる刺激(視覚、聴覚、触覚等)を認識できなくなる症候).一方で,この近位空間は道具使用によって容易に変化するということも明らかにされています.例えば,杖などの長い道具を使用し続けると,私たちは道具を自分の身体の一部のように感じ,身体図式が延長すると同時に近位空間が心的に拡大する(遠位空間まで近位空間として認識するようになる)ことはとても有名です.

今回紹介する研究論文では,杖などの道具使用(道具の身体化)で近位空間が遠位まで拡大されることによって,右後頭頂葉へのTMSによって生じる近位空間内での半側空間無視様現象が遠位空間でも認められるようになるのではないかという仮説で実験をしています.

実際には,60cm(近位空間)と 120cm(遠位空間)にあるモニター上で線の長さを判断する課題を実施しました(詳細は本文参照).

そして右後頭頂葉へTMSを実施すると,60cm条件(近位空間)でのみ線の長さ判断にエラーが生じました(近位空間内でのみ半側空間無視症状が出現した).

一方で,興味深いことに,道具使用(長い棒を繰り返し使用する)条件では120cm条件(遠位空間)でも半側空間無視症状が生じました.つまり,道具使用によって身体図式が延長し,近位空間が遠位にまで拡大することによって,遠位空間が近位空間とみなされ,遠位空間内でも半側空間無視症状が出現したということです.

この研究結果から,近位空間での空間認知は身体図式に基づいて行われており,身体図式が変化することによって近位空間での空間認知が変化するということが実験的に明らかになりました.

これまでにも,近位空間認知に関する研究は多くありますが,本研究のように近位空間認知は自己身体認知に基づいているという見解の方が多いように感じます.

ニューロリハビリテーションセミナー機能編Aが開催されました.

2016年6月9,10日にニューロリハビリテーションセミナー機能編Aが畿央大学にて開催されました.

参加された先生方の活気のおかげで当研究センターにとっても大変有意義な週末となりました.改めまして御礼申し上げます.当日のセミナーの様子が少しでもお伝えできればと思い,以下に簡単にまとめてみましたので興味のある方は是非ご拝読下さい.

1日目は「情動の神経機構」(松尾篤先生)から始まりました。『(情動は,)理屈じゃない』をオープニングに紹介され,理屈ではない「情動」を科学した知見についてご紹介頂きました.続いての「記憶の神経機構」(前岡浩先生)では,認知症をはじめ何らかの記憶に問題を認める事例の基礎となる記憶に関わる中枢神経領域およびネットワーク,神経科学的メカニズム,分子メカニズムについてお話しして頂きました.第3講座の「視覚・体性感覚の神経機構」(大住倫弘)は,視覚や体性感覚処理やそれらの変換・統合過程に特異的な症状の認められる視覚性運動失調,自閉症,慢性疼痛疾患の幅広い知見を交えながら講義しました.1日目の最後の森岡周先生による「注意の神経機構」では,「注意」研究の歴史や方法論から始まり,「注意」のトップダウン処理・ボトムアップ処理に関わる脳領域や神経ネットワークについて,基礎研究と主に半側空間無視に関する臨床研究の両面から解説して頂きました.

2日目は言語聴覚士である河村民平先生による「言語の神経機構」からスタートし,音・語の認知,語の意味処理,文章の理解と生成,言語の学習という一連の流れで説明して頂きました.そして,信迫悟志先生による「上肢運動制御の神経機構」では,到達運動に関わる背側‐背側経路,把握運動に関わる背側‐腹側経路の神経メカニズムに基づいて,物体を見てからそれに対して到達・把握運動が生じるまでのプロセスを概説して頂きました.2日目の第3講座の岡田洋平先生による「姿勢制御の神経機構」では,ヒトの姿勢制御に重要である前庭感覚,視覚,固有感覚,触覚などの各論を概説して頂き,ヒトは状況に応じてそれらの感覚をどのように重みづけているのか,その神経機構はどのようなものなのかを紹介して頂きました.そして,機能編Aラストの講座である冷水誠先生による「運動学習の神経機構」では,誤差学習に関わる小脳の機能から丁寧に噛み砕いて講義して頂き,学習についての神経システムにおける最新の知見を紹介して頂きました.

昼休みの時間を利用してニューロリハビリテーション研究センターや実験室の見学会をしたり,初日の夜には懇親会をしたりと,参加された先生方とコミュニケーションをとることができ嬉しく思います.

10月には「機能編B」,2月には「病態・臨床編」が開催されます.参加される先生方のお役に少しでも立てるように内容をさらに洗練させていきますので今後とも宜しくお願い致します.

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

大住倫弘