Author Archive

EmboSS2016(第1回身体性システム領域国際シンポジウム)で研究発表してきました.

2016年5月8日-9日に東京大学伊藤国際学術研究センターで開催されたThe 1st International Symposium on Embodied-Brain Systems Science (EmboSS 2016)で,森岡周教授が現在までの研究成果を発表され,大住倫弘特任助教と私(信迫)がそれぞれの研究成果を発表してきました.

この国際シンポジウムは,文部科学省科学研究費補助金(平成26~30年度)新学術領域研究(研究領域提案型)「脳内身体表現の変容機構の理解と制御」に取り組む各領域の研究者による国際会議であり,本研究センターは「身体失認・失行症における身体性変容の解明とニューロリハビリテーション法の開発」という研究テーマで参画しております.

今回は,森岡教授から「Characteristic of visual feedback delay detection in apraxia」のタイトルで包括的な研究成果の紹介が行われ,大住特任助教と私はそれぞれ「Effect of conflict between motor intention and sensory feedback on periodic movement and subjective perception」と「Distorted bodily consciousness in apraxia」のタイトルで発表しました.多くの研究者から意見を頂き,非常に充実したディスカッションの場となりました.また連携研究者とのディスカッションによって,次研究の計画も進めることができました.引き続き,研究を進めていきます.

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

信迫悟志

2015年度の業績・活動を年報としてまとめました.

【2015年度年報 https:https://www.kio.ac.jp/nrc/publication_top?cat=77】

ニューロサイエンスに基づくリハビリテーション(Neuroscience-based Rehabilitation)は「ニューロリハビリテーション(Neurorehabilitation)」と呼ばれ、ここ最近注目を浴びています。しかしながら、その研究は端緒についたばかりであり、我が国においては研究拠点が未だ整備されていない状況です。ニューロリハビリテーション研究に求められることは、運動行動や認知・学習能力の変化・改善だけでなく、それをもたらす脳機能の変化を併せて分析することです。それにより、リハビリテーション効果の神経メカニズムに迫ることでき、より対象者に見合った効果的な手法を開発することが期待されます。本研究センターは2013年度に開設、2014年度にハードが完成し、現在は実質的な運用に入っています。その目的は、我が国におけるニューロリハビリテーション研究の中核拠点として、脳科学の進歩・進展と手を携え、新しいリハビリテーション手法や技術を導入すること、そして、医療機関や教育機関と連携した研究と実践をつなぐプラットフォームの役割を担うこととしています。

2015年度の本研究センターは、「研究と実践をつなぐプラットフォーム」としての役割を果たすために様々な活動をしました。神経科学に関する講義動画の無料配信、基礎から臨床実践までの学術知見を網羅的に提供するセミナー、臨床家と基礎研究者とのインタラクションのための研究会主催、地域住民の健康のためのシニア講座、臨床家の方々に実験室を開放するオープンラボ企画、実際に脳機能イメージング実験を体験するセミナーなど、研究者・臨床家・当事者の垣根をなくすことを企図して活動して参りました。当然のことながら、教育・研究のベースアップを図るための研究指導・原著論文作成・学会発表・講演活動・研究費獲得などの活動も昨年度よりも充実させております。また、科研費新学術領域研究や日本医療研究開発機構(AMED)に参画することによって、様々な研究者とコラボレーションあるいは切磋琢磨し、ニューロリハビリテーション研究・実践の水準を高めようと精進しているところです。

この度は上記のような2015年度の活動内容を年報としてまとめました。こうした活動を支えて頂きました関係機関ならびに関係者各位に深く感謝致します。

2016年4月

センター長 森岡 周

第3回身体性システム領域全体会議で成果発表してきました

2016年3月7日~9日に岩手県で開催された「第3回身体性システム領域全体会議」で、森岡周教授・信迫悟志特任助教・今井さん(博士後期課程)・私(大住倫弘)がそれぞれの成果を発表してきました.

この会議は,文部科学省科学研究費補助金(平成26~30年度)新学術領域研究(研究領域提案型)「脳内身体表現の変容機構の理解と制御」での各領域での全体会議であり,本研究センターは「身体失認・失行症における身体性変容の解明とニューロリハビリテーション法の開発」という研究テーマで参画しております.

(https:https://www.kio.ac.jp/nrc/research_top/reserach_test).

今回は今年度に得られた研究成果を発表してきました.

詳しい内容はお知らせできませんが、多くの研究者から意見を頂き,非常に充実したディスカッションの場でした.引き続き,研究を進めていこうと思います.

なお,3月20日に開催される「第4回身体性システム講演会(http://embodied-brain.org/archives/1192)」に,本研究センターの森岡周教授も登壇されます.ここでも様々な研究者とのディスカッションが期待されます.

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

大住倫弘

平成28年度畿央大学ニューロリハビリテーションセミナーのご案内

二重課題中の姿勢制御における前頭葉の役割

PRESS RELEASE 2016.3.4

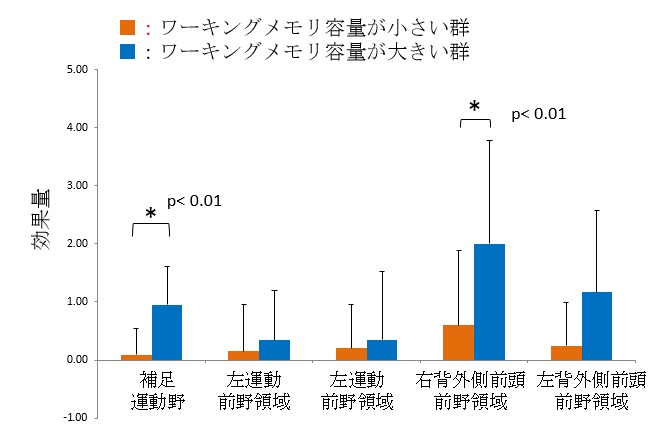

畿央大学大学院健康科学研究科 研究生の藤田浩之らは,ワーキングメモリにおける中央実行系の機能の違いが運動パフォーマンスのみならず,前頭葉の活動も異なることを明らかにしました.本研究成果は,Bio Med Research International 誌 (Role of the frontal cortex in standing postural sway tasks while dual tasking: a functional near-infrared spectroscopy study examining working memory capacity) に掲載されています.

研究概要

ヒトの日常生活において,注意をそれぞれの刺激に対して適切に切り替え・配分を行うことで,電話をしながらテレビを見たり,バランスの維持しながら異なる運動をしたりと,1つのことを行いながらもう1つのことを行う課題を達成しています.このような2つの事を同時に行う(このことを二重課題という)際には,それぞれの課題に対する注意のコントロールが求められます.この注意の切り替え・配分には,ワーキングメモリ( Working memory; WM )のもつ中央実行系が重要な役割を担い,二重課題においてはこのワーキングメモリが重要であると考えられています.ワーキングメモリ容量に関わる脳活動は,主に背外側前頭前野であることが既に明らかにされており,本研究ではワーキングメモリの容量と二重課題をしながらの姿勢制御課題時の前頭葉の働きとの関係について調査しました.その結果,ワーキングメモリの容量が大きい者は不安定な姿勢でも要求された認知課題の実行と姿勢の安定化が認められました.つまり,認知課題行いながら,身体動揺を最小限に抑え,2つの課題に対して適切に注意資源を配分することができる特性があることを明らかにしました.また,脳活動においてもワーキングメモリ容量の大きい群では,前頭葉の活動がより明確であり,この活動の差異が身体動揺に影響していることが示唆されました.従来から明らかになっているワーキングメモリに関連する背外側運動前野の活動に加え,姿勢制御における二重課題を行う際は,補足運動野の作用が特に重要であることが明らかとなりました.

本研究のポイント

・ワーキングメモリ容量が二重課題時の姿勢制御に影響を及ぼすことが明らかになった.

・ワーキングメモリ容量の違いによって運動時の前頭葉の働きも異なることが明らかにされた.

・姿勢制御に特化した二重課題では,ワーキングメモリに関連する背外側前頭前野の作用に加え,補足運動野の活動が重要であることが明らかとなった.

研究内容

ワーキングメモリ(WM)の評価については,容量を測定するテストとしてリーディングスパンテスト(RST)が広く知られており,中央実行系を検討する有効な指標とされています.この成績が良好な群と不良な群に分け,それぞれの姿勢制御課題を行い,その際の前頭葉の活動について近赤外分光法(fNIRS)を用いて比較しました.測定領域は前頭葉とし,補足運動野領域(SMA),左右運動前野領域(L/R PMC),左右背外側前頭前野領域(L/R DLPFC)の5領域としました.姿勢課題は①両足立位,②片足立位,両足立位+二重課題,片足立位+二重課題の4つの姿勢条件としました.

図1:片脚立位+二重課題中の脳活動

実験の結果、不安定条件である片足立位での二重課題時の脳活動では,補足運動野領域および背外側前頭前野領域において,ワーキングメモリ容量が小さい群と比べワーキングメモリ容量が大きい群で有意な活動の増加が認められました.

本研究の臨床的意義

本研究の結果から,二重課題を伴う姿勢制御時における安定性には,ワーキングメモリの個人差が関わり,その影響が前頭葉の一部である補足運動野と背外側前頭前野の関与によるものであることが明らかになりました.今後は姿勢課題中の二重課題を苦手とする方やバランス障害を有する方へリハビリテーションにおいて役立てていきたいと考えています.

論文情報

Fujita H, Kasbuchi K, Wakata S, Hiyamizu M, Morioka S. Role of the frontal cortex in standing postural sway tasks while dual tasking: a functional near-infrared spectroscopy study examining working memory capacity. Bio Med Research International. 2016.

問い合わせ先

畿央大学大学院健康科学研究科

研究生 藤田 浩之(フジタ ヒロユキ)

Tel: 0745-54-1601 Fax: 0745-54-1600

E-mail: hiyoyuki0010@yahoo.co.jp

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

センター長 森岡周(モリオカ シュウ)

Tel: 0745-54-1601 Fax: 0745-54-1600

E-mail: s.morioka@kio.ac.jp

保護中: ニューロリハビリテーションセミナー病態・臨床編 事前テキスト配布について

平成27年度神経リハビリテーション研究大会が開催されました.

平成28年1月23-24日に信貴山観光ホテルと畿央大学にて,神経リハビリテーション研究大会(大学院生合宿)が開催されました.ニューロリハビリテーション研究センターの教員と大学院博士課程・修士課程のメンバーが参加し,修士論文の最終審査会に向けた研究発表が中心に行われました.

今年で10年目となる毎年恒例の院生合宿ですが,本年度は大学院生総勢30人と例年にも増して多くの院生が集まり,多くの視点から活発な意見交換が繰り広げられました.

1日目は信貴山観光ホテルにて,修士課程2年の研究発表が中心に行われました.最終審査を2週間後に控えたこの時期でも,更なる研究の質や精度の向上にこだわる意気込みを感じ,改めて研究に対する素晴らしい姿勢を感じました.

また,夕方には3グループに分かれて,修士課程1年の研究計画に対するディスカッションが行われました.自分の研究だけでなく,メンバーの研究内容に対しても自分の研究と同じように考え,研究室全体として向上していくような意見やアドバイスを多く頂き,研究内容が洗練されただけでなく,参加者全員にとって大変貴重な時間を過ごすことができたように感じました.

1日目終了後もディスカッションは続き,降り積もる雪の露天風呂でも白熱した議論は続きました.

2日目は畿央大学に戻り,修士課程2年の研究発表に加えて,博士課程の研究経過発表も行われました.

この院生合宿も今年度で10年という節目を迎えました.継続する力が研究をより有意義なものとし,リハビリテーションの対象者,さらには社会に貢献することができるように,今後ともますます精進していきたいと考えております.

最後になりましたが、このような機会を与えてくださった森岡教授をはじめとする研究センターの皆様に深く感謝を申し上げます.

畿央大学大学院 健康科学研究科 修士課程1年 首藤隆志

軽く触れることで得られる立位姿勢の安定化に関係する脳活動

PRESS RELEASE 2016.1.22

安定している外部対象物(例:壁など)に軽く触れると,立位姿勢が安定化する「ライトタッチ効果」と呼ばれる現象があります.畿央大学大学院健康科学研究科博士後期課程の石垣智也らは,このライトタッチ効果には,左感覚運動皮質領域と左後部頭頂皮質領域の脳活動が関係することを明らかにしました.これは,接触による感覚入力から得られる立位姿勢や動作の安定化を,脳活動の側面から説明する基礎的知見になるものと期待されます.この研究成果は,Experimental Brain Research誌(EEG frequency analysis of cortical brain activities induced by effect of light touch)に掲載されています.

研究概要

不安定な環境下(暗所,狭い床面,高所など)において,軽く壁や手すりに軽く触れるだけで立位姿勢が安定化することは,日常生活でも経験されます.このように,力学的作用に依らない程度の力の接触によって,立位姿勢の安定化が得られることをライトタッチ効果といいます.ライトタッチ効果は,リハビリテーションの場面においても,杖の使用や手すりへの軽い接触,または,理学療法士が軽い身体的接触により患者の動作介助を行う際などにも用いられます.ライトタッチ効果には①接触から得られる感覚情報が必要であること,②接触点に対する注意の分配がなされていること,そして③自己身体と外部空間との位置関係を参照するための対象物が必要であることが,これまでの研究によって明らかにされてきました.そして,ライトタッチ効果の作動には,脳活動の関与があるものと考えられていましたが,実際にどの部位の脳活動が関係しているのかは明らかにされていませんでした.

そこで,研究グループはライトタッチ効果に関係する要因を調整した様々な立位条件を設定し,各立位条件の姿勢動揺と脳活動を測定しました.脳活動には脳波を用いており,その周波数解析から得られる脳活動と,ライトタッチ効果の得られた条件の立位姿勢の安定化の程度との関係を検討しました.その結果,固定された台に接触を行う条件においてのみ,立位姿勢の安定化,つまりライトタッチ効果が得られ,かつ,左感覚運動皮質領域と左後部頭頂皮質領域において高い脳活動を認めました.また,ライトタッチ効果によって得られる姿勢動揺の安定化の程度と,左感覚運動皮質領域の脳活動には負の関係が認められ,一方,左後部頭頂皮質領域の脳活動では正の関係にあることが認められました.

本研究のポイント

・異なる要因を含む立位条件を設定し,ライトタッチ効果に特異的な脳活動を明らかにした.

・脳波周波数解析により,ライトタッチ効果により得られる立位姿勢の安定化の程度と関係する脳活動を明らかにした.

研究内容

ライトタッチ効果には①接触から得られる感覚情報が必要であること,②接触点に対する注意の分配がなされていること,そして③自己身体と外部空間との位置関係を参照するための対象物が必要であるといわれています.本研究では,これら要因を組み合わせた4種類の立位条件(図1)を設定しました.

図1 設定した4種の立位条件

全て閉眼閉脚立位にて異なる4種類の立位条件が設定された

(a):コントロール条件(自己の姿勢定位に注意する条件)

(b):ライトタッチ条件(接触を行う固定点への姿勢定位に注意する条件)

(c):感覚入力条件(自己の姿勢動揺を反映する接触点への姿勢定位に注意する条件)

(d):指先への注意条件(右示指先端に注意する条件)

実験では,各立位条件の姿勢動揺と脳波の測定を行いました.姿勢動揺については,安定している外部対象物(固定点)に右示指で接触を行う「ライトタッチ条件」のみで,低い姿勢動揺範囲を認めました(図2).

図2 姿勢動揺範囲の結果

他の条件に比べライトタッチ条件でのみ低い姿勢動揺範囲を認めたこと示しています.

脳波は周波数解析という解析方法を用いて,その脳活動を検討しました.その結果,姿勢動揺の結果と同様に,ライトタッチ条件の左感覚運動皮質領域と左後部頭頂皮質領域において,高い脳活動を認めました(図3).また,ライトタッチ条件でみられる立位姿勢の安定化の程度は,左感覚運動皮質領域の脳活動と負の関係にあり,左後部頭頂皮質領域の脳活動とは,正の関係が認められました(図4).つまり,大きなライトタッチ効果が得られた者は,左感覚運動皮質領域の脳活動が低く,また左後部頭頂必要領域の脳活動が高いということです.

研究グループは,この結果について,ライトタッチ効果時の感覚-運動入出力様式の程度を左感覚運動皮質領域の脳活動に反映されており,左後部頭頂皮質の脳活動は,立位姿勢の安定化に作用する感覚情報の統合を反映していると考察しています.

図3 脳活動の結果

ライトタッチ条件の左感覚運動皮質領域と左後部頭頂皮質領域において他条件に比べて高い脳活動を認めたことを示しています.

図4 ライトタッチ効果と脳活動の関係

ライトタッチ条件でみられる立位姿勢の安定化の程度は,左感覚運動皮質領域の脳活動と負の関係にあり,左後部頭頂皮質領域の脳活動とは,正の関係が認められたことを示しています.つまり,高いライトタッチ効果が得られたものは,左感覚運動皮質領域の脳活動が低く,また左後部頭頂必要領域の脳活動が高いということを示しています.

今後の展開

この研究成果は,ライトタッチ効果の神経メカニズムを説明する基礎的知見のひとつになるものと期待されます.本研究により,ライトタッチ効果に関係する脳活動の一端が明らかとなりましたが,その神経メカニズムのさらなる理解には,大元となる神経基盤を明らかにすることが望まれます.

論文情報

Ishigaki T, Ueta K, Imai R, Morioka S. EEG frequency analysis of cortical brain activities induced by effect of light touch. Exp Brain Res. 2016 Jan 12. [Epub ahead of print]

問い合わせ先

畿央大学大学院健康科学研究科

博士後期課程 石垣 智也(イシガキ トモヤ)

Tel: 0745-54-1601 Fax: 0745-54-1600

E-mail: p0611006@gmail.com

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

センター長 森岡周(モリオカ シュウ)

Tel: 0745-54-1601 Fax: 0745-54-1600

E-mail: s.morioka@kio.ac.jp

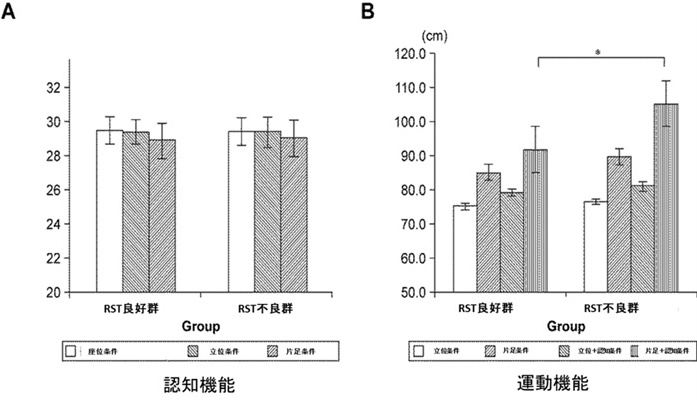

ワーキングメモリにおける中央実行系から見たバランスへの影響

PRESS RELEASE 2015.12.18

畿央大学大学院健康科学研究科 研究生の藤田浩之らは,ワーキングメモリにおける中央実行系の機能が姿勢バランスに影響を与えることを明らかにしました.特に,中央実行系の影響はマルチタスクの際に大きく見られ,姿勢制御における高次脳機能領域の関わりに貢献することが期待されます。本研究成果は,Journal of Motor Behavior誌(Effects of the Central Executive on Postural Control)に掲載されています.

研究概要

日常生活において注意資源をそれぞれの刺激に対して適切に切り替えたり,注意資源の配分を行うことでバランスの維持や運動を実行しています.この注意資源の切り替えや注意資源の配分にはワーキングメモリ( Working memory; WM )のもつ中央実行系が重要な役割を担っています.例えば,認知機能に問題のある被験者と比べ認知機能に問題のない被験者では同時に2つの課題(dual-task)を付加することで運動機能の低下が報告され,適切に2つの課題に注意を向けたり,分配することが難しいとされています.つまり,dual task下での運動を苦手とする方は中央実行系が低下し,課題に対する適切な注意資源の配分が困難であることが考えられます.この中央実行系を評価する方法としてReading Span Test(RST)があり,RSTの良群はひとたび注意を向けた対象を適切に抑制し,注意のフォーカスを移行することができ,不良群ではひとたび注意を向けた対象の抑制ができず,注意資源のフォーカスを切り替えることができないことが明らかになっています.しかし,これらの現象は流動性知能に関するものや高次認知機能の因子に関するもので考えられています.RSTにより測定されたWM容量が, 高次認知機能領域に限らず運動領域においても注意の制御に関わっている可能性があります.そこでRSTを用いて中央実行系を評価し,様々な状況での姿勢制御への影響を検討しました.その結果,RSTの成績が不良な参加者では良好群と比べ,通常の状態では何ら違いはありませんが,困難なバランスの維持を求められた際に,身体動揺が強くなることを認め,中央実行系の能力の違いがバランスの維持に影響を及ぼすことが明らかとなりました.

本研究のポイント

□ ワーキングメモリにおける中央実行系の機能をReading Span Testを用いて評価を実施した.

□ RSTの成績は流動性知能や高次認知機能領域のみならず運動領域の注意の制御にも関与することが明らかとなった.

研究内容

WMの評価については,容量を測定するテストとして RSTが広く知られており,中央実行系を検討する有効な指標とされています.このテストは文章の音読とその文章内にある単語の保持を同時に行う課題で,1文から5文の音読を行いながら単語の保持がどの程度できるかを口頭で再生させることで,WMの容量測定を行います.この成績を基に,良好群と不良群に分け比較しました.

図Aでは座位,立位,片足立ちでの認知課題の正当数をカウントしました.RSTの成績で分けた2群(良好群と不良群)の比較ではそれぞれの姿勢で認知機能に差は見られませんでした.

図Bでは運動機能を2群で比較しました.それぞれの姿勢条件の足圧中心を計測しました.両群とも運動の難易度が困難になるにつれ,姿勢の悪化を認めましたがより複雑な条件(片足立位+認知課題)において交互作用を認められ,RST不良群で著しいバランスの悪化が見られました.

本研究の臨床的意義

本研究の結果からdual taskを用いた実験や臨床応用を行う際は,個人の要する中央実行系に依存することが明らかとなり,中央実行系の成績に応じた課題設定や難易度の設定の際のタスクとして有効に用いることが期待できます.同時に,リハビリテーションにおいても個人の持ちうる中央実行系の能力を考慮することが重要であることが示唆されます.

論文情報

Fujita H, Kasubuchi K, Osumi M, Morioka S. Effects of the Central Executive on Postural Control. J Mot Behav. 2015 Dec 16:1-7. [Epub ahead of print]

-

問い合わせ先

畿央大学大学院健康科学研究科

研究生 藤田 浩之(フジタ ヒロユキ)

Tel: 0745-54-1601 Fax: 0745-54-1600

E-mail: hiyoyuki0010@yahoo.co.jp

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

センター長 森岡周(モリオカ シュウ)

Tel: 0745-54-1601 Fax: 0745-54-1600

E-mail: s.morioka@kio.ac.jp

第8回日本運動器疼痛学会で発表してきました.

第8回 日本運動器疼痛学会(名古屋)で佐藤さん(博士後期課程),今井さん(博士後期課程),片山さん(修士課程),平川さん(客員研究員),信迫先生,私(大住)が発表して参りました.この学会は医師,臨床心理士,看護師,理学療法士,作業療法士などと幅広い職種が参加する学会であり,学際的な痛みの治療を議論する学会でもあります.また,第8回 日本運動器疼痛学会の会長は松原貴子 教授(日本福祉大学健康科学部)であったこともあり,コメディカルの参加が多く,非常に盛り上がっていた印象です.なお,本学会でコメディカルである理学療法士が会長を務めるというのは初のことであり,痛みの治療に対する学際的な取り組みの必要性を物語っています.

我々の演題名は以下であり,いずれも多くの議論ができたと感じております.

佐藤剛介「周期運動が脊髄損傷後の神経障害性疼痛と安静時脳波活動に与える影響」

今井亮太「腱振動刺激による運動錯覚時の運動主体感が疼痛抑制に与える影響」

片山 脩「感覚-運動の不一致における異常感覚の検討」

信迫悟志「頚部痛患者における視線方向認知課題時の脳活動」

大住倫弘「到達運動計測による複合性局所疼痛症候群のフィードフォワード制御の特性抽出」

大住倫弘「Virtual Reality Systemを用いたリハビリテーションによって幻肢の随意運動が再構築され幻肢痛が緩和する」

夜は懇親会に3研究室合同懇親会(長崎大学 沖田研究室・日本福祉大学 松原研究室・畿央大学 森岡研究室)で,親睦を深め,会長である松原教授を労いました.

そして、今回は大学院生の今井亮太氏(博士後期課程)の授賞式がありました!第7回 日本運動器疼痛学会でのポスター発表の成果が認められたのです!彼の専門である「腱振動刺激を利用したニューロリハビリテーション」は非常に注目を集めており,これで4回目の受賞(他学会含む)ということになります.これは,まさに「快挙」に値する成果であると思っております.おめでとうございます!

最後になりましたが,本学会を通して,痛みのニューロサイエンスおよびニューロリハビリテーションが少しずつ浸透しつつあると感じました.これからもキッチリとコツコツ継続してればと思います.今後とも宜しくお願い致します.

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター 大住倫弘