Author Archive

大学院生の今井・片山がEFICでポスター発表をしました!

平成27年9月2日から5日にかけてオーストリアのウィーンで開催された第9回欧州疼痛学会(The 9th Congress of the European Pain Federation EFIC®)に,博士後期課程 今井亮太と修士課程 片山脩で参加し,発表を行ってきました.

この学会は,2年に1度開催される疼痛に関する国際学会であり,世界中から医師,看護師をはじめとした医療従事者に加え研究者,雑誌の編集者など数多くの職種が一同に会す学会です.内容は講演,口述発表,ポスター発表に分かれており,我々はポスター発表にて,大学院での研究成果を発表してきました.ポスター発表では90分間の質疑応答の時間が設けられており,我々の発表に対しても多くの方々に興味を示して頂くことができ質問も多く受けました.

私の発表内容は,健常者を対象に運動と感覚情報に空間的な不一致状態を作り出し,その際の脳波と不一致状態により感じられた異常知覚(痛み,しびれ,奇妙さ,嫌悪感など)の強さを測定し,脳活動と異常知覚との関係について検討したものでした.

質問内容としては,実験の細かな条件設定に関するものや,結果をどのような臨床場面につなげていくのかなどでした.私は,昼間は理学療法士として病院に勤務し,毎日痛みを抱える患者さんに対しリハビリテーションを行っています.日々の臨床場面での疑問を大切にして,夜間は大学院での研究活動に励んでいます.畿央大学大学院は,このように働きながら学ぶことのできる環境が整っているため,社会人院生でも研究をきちんと進めていくことができます.

今回の学会で学んだことを今後の研究活動につなげていきたいと思います.

最後になりましたが,このような貴重な機会をくださった森岡教授,畿央大学に感謝申し上げます.

健康科学研究科 修士課程2年

片山脩

北海道大学大学院 武田さんの研究発表が行われました.

9月24日(木)に北海道大学大学院から短期留学に来られている武田さんの研究発表が行われました!

武田さんは,タイミング予測をしている状況下での歩行開始時の脳波活動を計測する実験を行っております.得られた脳波データの結果の解釈や,解析手法の妥当性などが検討されました.

様々な計測機器を同期させて,オリジナルな実験環境を整える技術と粘りに感心しかありませんでした.まだまだ,検討していかなければならないことはありますが,武田さんなら乗り越えてくれると思います.

引き続きよろしくお願いします!

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

特任助教 大住倫弘

プロジェクト研究成果報告会が開催されました.

9月24日(木)に「健康科学研究所プロジェクト研究成果報告会」(https://www.kio.ac.jp/wp-content/uploads/2015/08/5c43e4450cdd4eefa511a422fb828819.pdf)が開催されました。

ニューロリハビリテーション研究センターでは,松尾教授が「社会的相互作用の神経メカニズム解明」,冷水准教授が「意欲的な学習を生み出すための社会的報酬の効果ならびのその神経メカニズム」に関する成果が報告されました.

なお,この2つの研究は「心豊かな生活をおくるための健康科学」(研究統括:森岡教授)というプロジェクトの中のものです.

公表前のデータもありますので,細かい内容はお知らせできませんが,

社会的痛み,非言語コミュニケーション,自己他者認知,報酬,人間関係,学習などがキーワードに報告されました.ポスター発表においても,他の専門分野の先生方とのディスカッションで盛り上がっていました.

本研究プロジェクトで非常に興味深いデータも多かったですが,まだまだ未解明な部分もあります.

引き続きこれからの展開が楽しみです!

畿央大学シニア講座「柔軟な脳のつくり方」開催しました!

9月9日(水)に「畿央大学シニア講座」が開催されました!

「脳を学んでもっと元気に、健康に!」をテーマに講義&体験型の学習を通して脳科学の最新の知見を学んでいただきました。

当日は台風が接近しており開催も危ぶまれましたが、参加された皆様の元気で午後には晴天となりました.改めて,御礼申し上げます.

当日は「柔軟な脳のつくり方」をテーマに畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター岡田洋平助教、大住倫弘助教、信迫悟志助教より

「道具使用に関する脳科学」

「身体感覚に関する脳科学」

などの講義を錯覚体験の実技なども交えて行いました.

錯覚実験などを通して,脳がいかに様々な感覚を統合しているのか,その柔軟さを実感して頂けたと思います.

不思議な体験をするたびに「おぉ~」というリアクションも多かったように思います.

シニア世代とはいえ,非常に柔軟な脳をお持ちでしたので驚きました.

今後もこのような形で地域貢献することがニューロリハビリテーション研究センターの使命であります.誰もが気兼ねなく共有することのできる空間を提供することができれば嬉しく思います.

今後も、さまざまな地域と連携しながら、社会貢献としての生涯教育に取り組んでいきます!

宜しくお願いします!

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

特任助教 大住倫弘

【関連ページ】

失った手足の痛みを感じる仕組み

PRESS RELEASE 2015.9.10

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センターの大住倫弘特任助教らは,東京大学医学部属病院緩和ケア診療部の住谷昌彦准教授を中心とする研究グループと共同で,切断によって失ったはずの手足を自分の意志で動かしているような感覚(幻肢の運動)の計測をBinamual circle line coordination taskを用いて実施し,幻肢の運動ができない者では幻肢の痛みが強いことを明らかにしました.この計測手法は幻肢の運動を評価することのできる方法であり,幻肢痛の治療開発に貢献することが期待されます.この研究成果は,Neuroscience Letters誌(Structured Movement Representations of a Phantom Limb Associated with Phantom Limb Pain)に掲載されています.

研究概要

幻肢痛は手や足の切断後に失ったはずの手足が存在(幻肢)するように感じられ,その幻肢が痛いという不思議な現象です.幻肢と幻肢痛は,手足の切断後だけでなく,神経傷害や脊髄損傷などによって手足の感覚と運動が麻痺した場合にも現れることがあります.幻肢痛(神経障害性疼痛)は、さまざまな原因で起こる慢性疼痛の中でも最も重症度が高いことが知られていますが,その治療法は十分ではありません.幻肢痛が発症するメカニズムとして,脳に存在する身体(手足)の地図が書き換わってしまい,幻肢を自らの意志で動かすことができないことが幻肢痛を引き起こす要因と考えられていますが,実際のところは明らかにされておらず,発症メカニズムに基づいた治療法の開発が待たれています.

研究グループは,健康な手と幻肢を同時に動かす両手協調運動課題(Bimanual circle-line coordination task; BCT)という手法を用いて,幻肢の運動を計測し,幻肢の運動と幻肢痛との関係を調べました.その結果,幻肢を運動できるほど幻肢痛が弱く,幻肢を運動できないと幻肢痛が強いことを見出し,幻肢痛の発症には幻肢の随意運動の発現が関連していることを明らかにしました.

本研究のポイント

□ 幻肢の随意運動をBimanual circle line coordination taskを用いて評価した.

□ 幻肢の随意運動ができる者ほど幻肢痛が弱かったことから,幻肢の随意運動と幻肢痛には密接な関係があることが明らかにされた.

研究内容

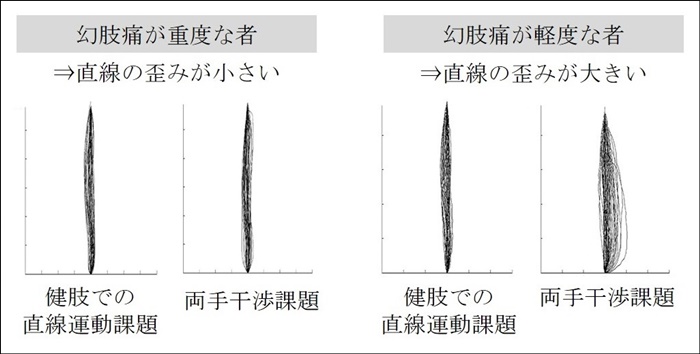

Bimanual circle line coordination task (BCT) は,幻肢の随意運動を定量的に評価することのできる手法で,健康な手で直線を描くのと同時に幻肢で円を描くと,健康な手で描く直線が円形に歪むという現象を利用したものです.健康な手で描く直線の歪みが大きければ大きいほど,幻肢で円を描く運動が行われていることを意味します.

図1:Bimanual circle line coordination task (BCT)

本研究では,この定量的に評価された幻肢の随意運動(BCTにおける直線の歪みの程度)が残存している症例は幻肢痛が弱く,幻肢の随意運動が損失されている症例では幻肢痛が強いということが明らかにされました.

図2:BCTによる直線の歪みと幻肢痛との関係

対象者は健肢で直線を描きながら幻肢で円を描くように指示されます.幻肢痛が重度な者は健肢で描く直線が歪まず,幻肢痛が軽度なものは健肢で描く直線が歪みます.つまり,幻肢の運動が鮮明にできる者は幻肢痛が軽度であるということです.

今後の展開

この成果は,個々の症例における幻肢痛の発現機序を明確にするためのタスクとして有用であると考えられます.さらに,大住倫弘特任助教らは,住谷昌彦准教授(東京大学医学部属病院緩和ケア診療部),東京大学大学院情報理工学系研究科の國吉康夫教授らとバーチャルリアリティ(仮想現実)を用いた幻肢痛のリハビリテーション開発の臨床研究を始めたところです.今後の成果は,幻肢痛や脊髄損傷後疼痛等の神経障害性疼痛疾患の治療に貢献するものと期待されます.

論文情報

Osumi M, Sumitani M, Wake N, Sano Y, Ichinose A, Kumagaya SI, Kuniyoshi Y, Morioka S. Structured movement representations of a phantom limb associated with phantom limb pain. Neurosci Lett. 2015 Aug 10;605:7-11.

関連記事

本研究成果は東京大学研究報告webページ U Tokyo Researchにも掲載されています.

http://www.u-tokyo.ac.jp/ja/utokyo-research/research-news/definitive-mechanism-of-phantom-limb-pain.html

http://www.u-tokyo.ac.jp/en/utokyo-research/research-news

なお、本研究は東京大学医学部属病院緩和ケア診療部の住谷昌彦准教授,東京大学先端科学技術研究センターの熊谷晋一郎准教授,東京大学大学院情報理工学系研究科の國吉康夫教授らと共同で行われたものです.また、本研究は文部科学省科学研究費補助金新学術領域研究「構成論的発達科学」の支援を受けて実施されました.

問い合わせ先

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

特任助教 大住倫弘(オオスミ ミチヒロ)

Tel: 0745-54-1601

Fax: 0745-54-1600

E-mail: m.ohsumi@kio.ac.jp

第1回畿央大学シニア講座「脳を学んでもっと元気に、健康に!」を開催しました。

本学初となるシニア世代向け講座がスタート!

9月2日(水)、畿央大学では今年度より新たに地域のシニアの皆さまが「健康」と「教育」について学びを深めるための「畿央大学シニア講座」をスタートしました。第1回のテーマは、「脳と健康」にスポットライトを当てた「脳を学んでもっと元気に、健康に!」です。大学のキャンパスで、体験型の学習も取り入れながら最新の知見を学んでいただきました。

当初予定していた30名定員はすぐに満席となる盛況ぶりで、先生方と相談して50名まで定員を増やしましたがそれでもすぐに満席となりました。申込締切によりご期待に沿うことが出来なかった方々には、この場を借りて、お詫び申し上げます。

本日は「脳と運動の不思議な関係」をテーマに畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター岡田洋平助教、大住倫弘助教、信迫悟志助教より

「リハビリテーションとは」

「脳の基本的構造と働き」

「運動障害に対するニューロリハビリテーション」

「バランス、歩行の神経メカニズムとリハビリテーション」

などを講義だけでなく、身体を使った実技なども交え、生活するうえで大切な具体的アドバイスも多い内容で、参加者の皆さまも熱心にメモを取りながら、聞き入っていました。

9時半からスタートして、途中短い休憩もありましたが、あっという間に終了時間の12時を迎え、第1回目は盛況に終了いたしました。

終了後もいろいろと先生に質問をしたり、大半の方が学生食堂に移動して交流を深めるなど、積極的に参加していただきました。

この講座は2回シリーズで、次回は「柔軟な脳のつくり方」をテーマとして、9月9日(水)に実施いたします。

詳細報告は、2回目終了後に、あらためて掲載いたします。

「健康」と「教育」の分野で地域課題に取り組むことが本学設置の趣旨であり、情報提供や健康維持活動に寄与することも大切な大学としての使命であります。今後も、さまざまな地域と連携しながら、社会貢献としての生涯教育に取り組んでいきます。

【関連ページ】

北海道大学大学院から国内留学生が来られています.

現在,ニューロリハビリテーション研究センターには,国内留学生として北海道大学大学院博士課程の武田さんがいらっしゃっています!

研究テーマは「タイミング予測下における歩行開始時の脳活動に関する研究」で,今回は脳波計測を目的に留学されています.

武田さんはプログラミングによる機器制御に関する知識が豊富で,色々と相談させて頂いております.また,武田さんとのディスカッションは刺激的で,研究室にとって非常に有意義な時間になっています.

武田さんは9月末までの約1ヶ月半の間留学される予定です.

身近に他大学の方と交流できる貴重な機会ですし,気さくで親切な方です.今後とも宜しくお願いします!

運動錯覚を経験することで術後痛が軽減する.

PRESS RELEASE 2015.7.29

畿央大学大学院健康科学研究科の今井亮太らは,橈骨遠位端骨折術後患者に腱振動刺激による運動錯覚を惹起させることによって痛みの改善が認められることを明らかにしました.また,この痛みの改善は術後2ヵ月経っても持続していることを報告しました.その研究成果は,Clinical Rehabilitation誌(Influence of illusory kinesthesia by vibratory tendon stimulation on acute pain after surgery for distal radius fractures: a quasi-randomized controlled study)に掲載されています.

研究概要

橈骨遠位端骨折は頻度の高い骨折であり,かつ慢性疼痛を発症しやすい骨折の1つです.また,橈骨遠位端骨折に関しては,術後の痛み強度や不安が慢性疼痛疾患の1つである複合性局所疼痛症候群(CRPS)の発症リスクであるとされています.つまり,橈骨遠位端骨折術後のリハビリテーションでは,痛みと不安を考慮したアプローチを実施する必要があります.このような視点から,本研究では痛みの情動的側面(不安・破局的思考)を惹起させずに運動を感じることのできる「腱振動刺激による運動錯覚」を利用したリハビリテーションの効果検証を行いました.以下には本研究の概要が記載されています.

① 術後の不動や固定は大脳皮質の感覚運動領域の不適切な可塑的変化を生じさせ,それが原因で痛みの慢性化が引き起こされると考えられています.そのため,理学療法では積極的に患肢を動かすことが推奨されています.しかしながら,痛みを我慢しながらの積極的な関節可動域訓練を過度に実施してしまうと,痛みに対する不安や破局的思考を助長させ,痛みが増悪する場合もあります.そのため,術後の理学療法では,痛みの不安や破局的思考を惹起させないように考慮しながら,感覚運動領域の不適切な可塑的変化を防ぐことが重要となってきます.

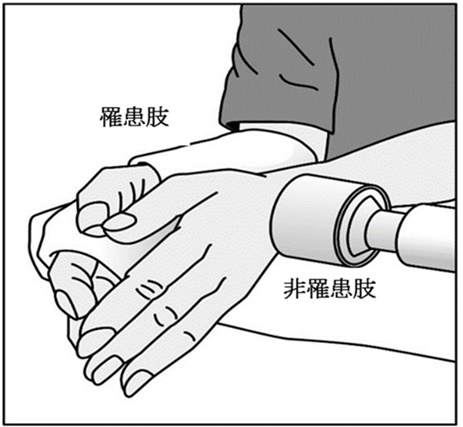

②「腱振動刺激による運動錯覚」とは,腱に振動刺激を加えると筋紡錘が興奮し,刺激された筋が伸張しているという情報が脳内へ伝えられることによって「あたかも関節運動が生じているような運動錯覚」が生じる現象です.

③ 筆者らは過去の研究で,実際に運動している時の脳活動と腱振動刺激による運動錯覚を経験した時の脳活動を比較したところ,どちらとも運動関連領域が活動していたことを報告しています(Imai et. J Phys Ther Sci 2014).つまり,腱振動刺激による運動錯覚によって,実際に運動した時と同様に感覚運動領域を活性化させることが可能であることを示しました.

④ これらの先行研究に基づいて,本研究では,痛みや不安・恐怖心が強い橈骨遠位端骨折術後患者に「腱振動刺激による運動錯覚」を惹起させ,痛みの情動的側面が惹起されることなく,感覚運動領域を活性化することができ,痛みを軽減させることができるのではないかと仮説を立て,それを検証しました.

⑤ その結果,術後翌日から運動錯覚を惹起させることによって痛みの強さと痛みの情動的側面の改善を認めました.

本研究のポイント

術後翌日から腱振動刺激による運動錯覚を惹起させることで,

術後1週間という短期間で痛みが軽減した.

術後の痛みだけではなく,痛みの情動的側面も改善を示した.

術後2ヵ月後も効果が持続した.

研究内容

橈骨遠位端骨折術後から腱振動刺激による運動錯覚を経験させた結果,理学療法だけを行う群(コントロール群)よりも,運動錯覚を経験する方(運動錯覚群)が,痛みだけではなく痛みの情動的側面も軽減した.このような運動錯覚を利用したリハビリテーションで痛みや不安などを改善させる方法は画期的なものであると考えられます.

図1:腱振動刺激による運動錯覚の課題状況

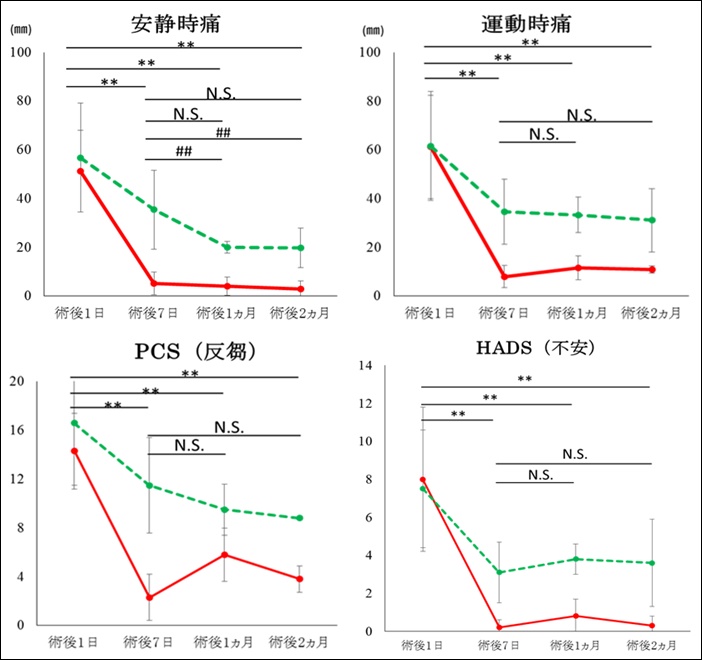

図2:運動錯覚群とコントロール群の安静時痛,運動時痛,PCS(反芻),HADS(不安)の経時的変化.

赤線:運動錯覚群(理学療法+運動錯覚),青破線:コンロトール群(理学療法のみ)

**: p<0.01, ##: p<0.01, N.S.: no significant

今後の展開

今後は,運動錯覚によって痛みが改善した神経生理学的メカニズムを明らかにしていきます.

論文情報

Imai R, Osumi M, Morioka S. Influence of illusory kinesthesia by vibratory tendon stimulation on acute pain after surgery for distal radius fractures: A quasi-randomized controlled study. Clin Rehabil. 2015 Jul 21.

問い合わせ先

畿央大学大学院健康科学研究科

博士後期課程 今井亮太(イマイ リョウタ)

Tel: 0745-54-1601 Fax: 0745-54-1600

E-mail: ryo7891@gmail.com

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

センター長 森岡周(モリオカ シュウ)

Tel: 0745-54-1601 Fax: 0745-54-1600

E-mail: s.morioka@kio.ac.jp

ニューロリハビリテーションフォーラムを開催しました.

平成27年度の畿央大学ニューロリハビリテーションフォーラムを,7月25日(土)に開催致しました.

このフォーラムは,ニューロリハビリテーションセミナーでの情報や知識などの神経科学的知見に基づき,どのように実際の症例の症状を捉え,クリニカルリーズニングしていくか,参加者と共に議論しながら模索していく場として,昨年度から開始いたしました.

今回は畿央大学ニューロリハビリテーション研究センターの高次脳機能学部門,身体運動制御学部門にそれぞれ関連する内容から構成されました.

高次脳機能学部門からは,失行症の症例呈示を信迫が行いました.オープニングとして松尾教授から失行についての説明および失行発現に関わる神経ネットワークの説明,リハビリテーションの問題点として臨床試験が少なく,エビデンスが不足していることが指摘されました.クロージングでは,森岡教授より失行の病態を細分化して評価すること,またインパクトに関する調査の必要性が示されました.症例呈示に関しては,フロアから症例に関する質問,評価に関するアドバイスを頂くことができました.また発表後にも,症例について,失行に関する神経科学的知見やリハビリテーションについて,多くの方とディスカッションさせて頂き,大変有意義な時間となりました.

身体運動制御学部門からは,渕上先生より脳卒中後歩行障害の症例呈示が行われました.オープニングでは岡田助教より歩行障害に関する神経基盤,歩行障害からの回復に関する神経機構,そして有効性が報告されているリハビリテーションについて紹介がありました.

渕上先生による症例呈示では,病期により優先順位が刻々と変化していく中で,その問題を的確に捉えていく手続き,そしてその回復に関するニューロリハビリテーション技術の適用と検証が示されました.時間の関係で,プレゼン中のディスカッションは制限されてしまいましたが,終了後にも多くの方が残ってディスカッションされており,有意義な症例呈示となりました.またクロージングでは,冷水准教授より歩行障害とその回復に関する神経科学的知見を臨床において応用していく困難さが示されると同時に歩行障害例に対して神経科学的知見を適用し,科学的根拠に基づき,思慮深く治療を選択していくことの重要性が示されました.

得てして曖昧になりがちな臨床作業を出来るだけクリアにし,最適な介入手段を選択していくことはリハビリテーション全体にとって,そして患者さんの利益を考えても,とても重要なことだと思います.しかしながら,臨床では,熟考できる時間は限られていますし,1人では荷の重い作業になります.そのため,本フォーラムのように,実際の臨床例を基に,様々なフィールドを持つ臨床家が集まり,問題をシェアし,共にディスカッションする機会は非常に重要と思います.形態は変更いたしますが,畿央大学ニューロリハビリテーション研究センターでは,このような場を提供し続けて行きたいと思います.

最後に参加して頂いた皆様と症例呈示にご協力して下さった患者様に深謝いたします.

ありがとうございました.

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

特任助教 信迫悟志

新学術領域研究 C班合同会議に参加してきました.

2015年7月27日に東北大学にて新学術領域研究 C班合同会議が行われ,森岡教授と私(大住倫弘)が参加しました.

C班では主にリハビリテーションに関連する研究が中心となっており,今回はC班からのプレゼンテーションやそれに関する意見交換が主だった内容でした.私たちの研究計画に対する意見も聞くことができ,有意義な会議となりました.

http://embodied-brain.org/research/c03

また,連携研究者である嶋田総太郎教授(明治大学)にも来て頂き,今後の研究の方向性なども再度話し合うことができました.

今回の会議に参加して,このような会議での他領域の知識や技術の共有が新たなリハビリテーション評価やアプローチに繋がるのではないかと感じました.

自分たちのオリジンを活かし,そして他領域の方々に補完して頂きながら,リハビリテーション現場がより良いものになるように一歩でも前進できればと思います.

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

大住倫弘