Author Archive

2014年度ニューロリハビリテーション研究センター年報をアップしました!

2014年度ニューロリハビリテーション研究センター年報をアップしました。

下記からダウンロードして閲覧することが出来ます。

https://www.kio.ac.jp/nrc/wp-content/uploads/nrc/uploads/2015/07/2014年度ニューロリハビリテーション研究センター年報.pdf

大学院生がMotor Control研究会で発表しました。

6月25-27日に京都大学にて開催された第9回Motor Control研究会に参加してきました。

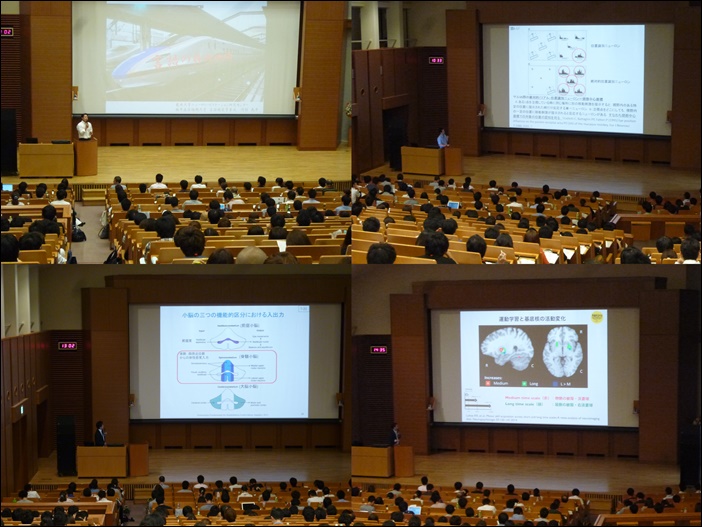

今回は、現在行っている研究内容を半側空間無視症例における頭頂-前頭皮質間の位相同期特性という演題で発表させていただきました。Motor Control研究会には生理学・生物学・工学・医学・リハビリ・スポーツ科学など様々な分野の方々が参加されていました。医学やリハビリテーションに近い領域の方とは、半側空間無視の病態や回復機序といったより臨床に近い部分で議論することができました。一方で、その他の分野の方とは人間の注意システムや、脳波の結果やその解析についても踏み込んだ議論をすることができました。普段はリハビリテーションや高次脳機能障害に関する学会での発表が中心であるためか、本学会における議論はとても新鮮であり、更にまた充実したものでした。

研究会のプログラムとしては、特別講演が1つと3つのシンポジウムがありました。特別講演は久保田競先生が「子供の運動機能の発達と前頭前野」という内容で長年の研究そして、発達についての講演をされていました。シンポジウムでは、「新しい身体運動学習理論に向けて」、「未知の克服と環境認知のための身体性情報処理」、「役に立つモーターコントロール:HALをめぐって」の3つがありました。このように、身体性や学習に関する研究やより私たちの臨床現場と近い距離にあるHALについての研究報告がありました。どの研究も非常にクオリティの高い研究であり、参考になるものばかりでした。

本研究会を通して、既述したような研究をリハビリテーションという文脈で捉え直し、臨床研究に繋げていくことが重要ではないかと感じました。

畿央大学健康科学研究科修士課程

高村優作

第2回身体性システム領域全体会議に参加しました!

7月4日に森岡,大住,信迫が,第2回身体性システム領域全体会議に参加し,研究代表者である森岡が研究計画を発表しました。

この会議には,生理研,産総研,情報通信研究機構,東大,京大,阪大などの研究機関が参加しており,その一角に本大学が参画できたことに喜びを感じると同時に,襟が正される思いがしました。

内容は非公開なため,詳細は述べられませんが,どの研究機関も,この身体性システム領域の発展に貢献するであろう優れた研究計画を発表されておられ,大変勉強になりました。

また一流の脳科学者,工学研究者との交流が得られ,貴重なブレインストーミングの機会となりました。

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センターも,この脳科学とシステム工学とリハビリテーション医学との癒合である身体性システム領域の発展に貢献し,その応用であるニューロリハビリテーション技術の開発・発展を推し進めるべく邁進します。

【文部科学省科学研究費補助金 新学術領域研究 「脳内身体表現の変容機構の理解と制御」】

【公募研究C03-4 身体失認・失行症における身体性変容の解明とニューロリハビリテーション法の開発】

http://embodied-brain.org/research/c03

パーキンソン病の前屈姿勢に対する直流前庭電気刺激の即時効果について

PRESS RELEASE 2015.7.3

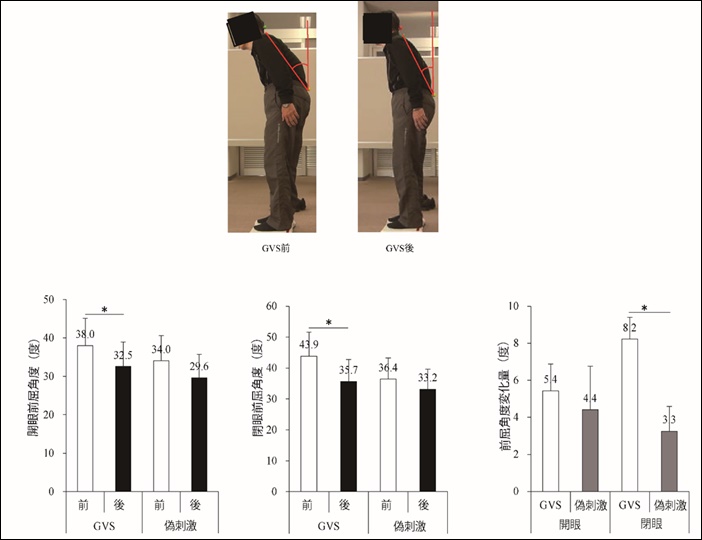

パーキンソン病の姿勢異常は歩行や食事動作など日常生活に与える影響が大きい重大な問題です.パーキンソン病の姿勢異常には多くの要因が関連すると考えられていますが,近年,前庭系の機能障害の関連についても報告されています. 岡田助教は,前庭系を刺激し,前後あるいは左右方向への姿勢傾斜反応を引き起こす直流前庭電気刺激(Galvanic Vestibular Stimulation, GVS)を一定時間行うことによりパーキンソン病の姿勢異常が即時的に改善する可能性があるのではないかと考えました.

前屈姿勢を呈するパーキンソン病患者7名を対象に,GVSあるいは偽刺激を1週間の間を空けて無作為な順序で,被験者には刺激条件を伏せて実施しました.

今回実施したGVSは後方への姿勢傾斜反応を誘発可能な刺激方法で,0.7mA以下という非常に弱い直流電流を20分間,仰向けの状態で通電しました.

その結果,GVS後,目を開けている状態でも,閉じている状態でも立っている際の前屈角度が,効果量は小さいものの有意に減少することが明らかになりました.

偽刺激でも前屈角度が減少する傾向が認められましたが,有意な変化は認められませんでした.

刺激前後の前屈角度の変化量について検討すると,GVSは偽刺激よりも目を閉じた状態で立っている際の前屈角度を減少させることが明らかになりました.

写真はGVS後前屈姿勢が顕著に改善した例を示しています.GVSによる前屈角度の変化量には個人差があり,適応やその効果の機序などについて今後検討する必要があると考えています.

本研究の臨床的意義

現在パーキンソン病の姿勢異常に対する有効な治療法は現在も確立されていません.本研究結果は,直流前庭電気刺激がパーキンソン病の前屈姿勢に対する新しい介入となる可能性を示唆しています.今後は神経生理学的手法や行動評価などを用いて姿勢異常の病態を評価した上で介入し,その適応や効果のメカニズムについても検討する必要があると考えています.

論文情報

Okada Y, Kita Y, Nakamura J, Kataoka H, Kiriyama T, Ueno S, Hiyamizu M, Morioka S, Shomoto K. Galvanic vestibular stimulation may improve anterior bending posture in Parkinson’s disease. Neuroreport 26(7): 405-410, 2015.

問い合わせ先

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

岡田 洋平(オカダ ヨウヘイ)

Tel: 0745-54-1601 Fax: 0745-54-1600

E-mail: y.okada@kio.ac.jp

第49回日本作業療法学会に参加して

2015年6月19日~21日にかけて,兵庫県の神戸ポートピアホテル・神戸国際展示場にて開催された第49回日本作業療法学会に参加させて頂きました.

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センターからは,博士課程 大松さん,修士課程田中が口述発表を行いました.

本学会は,日本作業療法士協会主催の作業療法に関する最も大きな学会です.日本中から作業療法士が集まり,およそ口述発表500題,ポスター発表700題の演題発表が行われました.また今年,平成27年は日本に作業療法士が誕生して50年の記念すべき年として「温故知新‐五十路を還り将来を展ぶ‐」のテーマのもと,先人達の実践の検証,展開から今後の作業療法のあり方について,数多くの講演やシンポジウムが行われました.

現在,作業療法士協会では,対象者にとって意味のある生活行為を見つけ,他職種にもその内容を円滑に伝える「生活行為向上マネジメント」を推奨しており,本学会でも数多くの関連の講演や発表がされていました.対象者が望まれている作業活動を提供していけるように,我々は幅広い知識と技術を基に,様々な方向性からの介入が必要だと改めて感じました.

自身の発表では,大学院で行っている研究について報告を行いました.本学会で初めての発表ということもあり不安もありましたが,日頃の森岡研究室でのゼミの経験が大きな自信となり,無事に終えることができました.発表後には,研究内容に興味を示してくださった方と意見交換もでき,今後の研究活動への大きな意欲となりました.また,大松さんの発表は作業療法学会を意識したスライド作りや発表の仕方など大変勉強になり,会場の質疑応答も活発に行われていました.今後,より多くの方に自身の研究について理解してもらえるように,日々の臨床・研究活動を地道に行い,研究精度を高めて行きたいと思います.

最後になりましたが,このような貴重な経験ができたのは畿央大学の研究活動に対する手厚い支援があってのものです.この様な環境で学ばせて頂いていることに深く感謝致します.

畿央大学大学院健康科学研究科 修士課程2年

田中 陽一

ニューロリハビリテーションセミナー機能編A

2015年6月13-14日に畿央大学にてニューロリハビリテーションセミナー機能編Aが開催されました.300名以上の方々にお越し頂きありがとうございました.

今年度からニューロリハビリテーションセミナーはリニューアルされております.これまでの「基礎編」の内容をYoutube動画配信での自己学習とさせて頂き,セミナーではより応用的・実践的な内容を充実させるために「機能編A」,「機能編B」,「病態・臨床編」とリニューアルしました!今回はその中の「機能編A」が開催されたということです.

第1講座は,松尾篤先生による「情動の神経機構」であり,対他者における「社会的コミュニケーション」の中核を成すものを解説して頂きました.情動はリハビリテーションの現場で最も扱うべきテーマでかもしれません.

第2講座は,前岡浩先生による「記憶の神経機構」であり,記憶に関する用語の整理から,神経心理学的知見から神経科学的知見までが丁寧に説明されました.記憶障害を持つ患者さんの理解と治療の一助となればと思います.

第3講座は,私(大住倫弘)による「視覚・体性感覚の神経機構」でした.視覚と体性感覚のそれぞれの神経科学的知見とその統合,アクティブタッチ,アウェアネス,ラバーハンド錯覚,セルフタッチと様々な視点から講義させて頂きました.

第4講座は,森岡周先生による「注意の神経機構」であり,注意障害や半側空間無視の病態に関してはもちろん,分かりやすく日常生活における注意の働きに落とし込みながら,お話しされました.

第5講座は河村民平先生による「言語の神経機構」でした.「言語の神経機構」は今回から新しく導入された講座であり,言語聴覚士の先生方にも興味を持って頂けたと思います.音声言語,単語,範疇化,概念化,文の理解に関する神経機構,文法処理や言語情報処理を支える神経ネットワークなどが解説されました.

第6講座は,信迫悟志先生による「上肢運動の神経機構」でした.サルおよびヒトにおける到達運動・把握運動の神経機構が,背側‐背側経路,背側‐腹側経路に分けて細かく解説されました.

第7講座は,岡田洋平先生による「姿勢制御の神経機構」でした.脊髄,大脳基底核,前庭,小脳,大脳皮質がどのように姿勢制御に関与しているのかが詳しく解説されました.

第8講座は,冷水誠先生による「運動学習の神経機構」でした.報酬が運動学習に与える影響,順モデル・逆モデルについての神経機構を解説してくれました.スライドの間に分かりやすい(面白い)例えをはさみながら説明してくれました.

さて,今年度からセミナー前日の午後からニューロリハビリテーション研究センターを「オープンラボ」として開放して脳機能イメージング実験を体験してもらいました.少人数のグループで測定したいものを話し合って,実際に測定して,できる範囲で解析をしました(解析の残りはメールでお送りします).実際に自分の脳活動が測定できるとなると皆さん興味を示してくれて,こちらも大変嬉しかったです.

今回はセミナーということで講師からの講義を聞くというスタイルでしたが,今年度は「ニューロリハビリテーションフォーラム」,「身体運動制御学/社会神経科学とニューロリハビリテーション研究会」を開催します.

「ニューロリハビリテーションフォーラム」は実際の症例のリハビリテーションについて皆さんでディスカッションをする時間を設け,「身体運動制御学/社会神経科学とニューロリハビリテーション研究会」はポスター演題も募集しています.未完成なもので大丈夫ですので是非ともエントリーしてみて下さい.

どちらもまだ募集は締め切っておりませんので宜しくお願いします.

最後になりましたが,受講された方々,運営スタッフの皆さんに感謝申し上げます.有難うございました.今後とも宜しくお願いします.

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

大住倫弘

身体運動制御学/高次脳機能学とニューロリハビリテーション研究会

ニューロリハビリテーションは、神経科学に基づくリハビリテーションであり、神経科学に関する最新の知見の臨床的応用が要求されます。ヒトの多様で柔軟な身体運動の制御・学習を科学的に捉えるためには、運動学・運動力学を基礎としたバイオメカニクスだけでなく、神経科学の理解と応用が必要になります。これにより身体運動制御のメカニズムを包括的に解釈でき、各個人の呈する現象や病態に応じたリハビリテーションが可能になると考えられます。

また、ヒトにおいて生物学上最も進化した機能として、高次脳機能があります。高次脳機能は、認知・思考・行動・感情などヒトを人足らしめると同時に、我々の生活を効率的かつ豊かにしてくれるものです。また日常生活の様々な場面で、意識・無意識に関わらず、個人の行動を支え、特徴づけているのもまた高次脳機能が影響しています。このような高次脳機能に関する科学的知見を整理し理解することは、高次脳機能障害の臨床思考を高めると同時に、ヒトの理解につながると考えています。

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センターでは、上述した2つの領域に関連した研究会を開催します。「身体運動制御学とニューロリハビリテーション研究会」ではヒトの身体動作の制御システムを神経科学に基づく新しい視点で理解すること、「高次脳機能学とニューロリハビリテーション研究会」では動物とヒトの間に共通する、あるいは解離する高次脳機能について理解し、新たなニューロリハビリテーションの創造を目指しています。本研究会では、これまでのニューロリハビリテーション研究と融合・発展させるために、セラピストと研究者が集まりディスカッションすることを通じて、日本におけるこの分野の発展と推進に貢献することを目的としています。

本研究会では、招待講演、指定演題発表、ポスター発表のプログラムを準備しております。参加のみでも可能ですが、是非ともポスター演題にも積極的にご応募いただき、活発なディスカッションの中から、これまでのセミナーとは違う学びの場、研究の場が創発されればと考えております。皆様のご参加をお待ちしております。

第2回 身体運動制御学とニューロリハビリテーション研究会

日 時:平成28年7月30日(土)午前10時開会(受付9:30)〜16時50分閉会

会 場:畿央大学

第1回 高次脳機能学とニューロリハビリテーション研究会

日 時:平成28年7月31(日)午前10時開会(受付9:30)〜16時50分閉会

会 場:畿央大学

詳細・申し込みは畿央大学オフィシャルサイトをご覧下さい。

嶋田研究室(明治大学)でミーティングを行いました!

ニューロリハビリテーション研究センターの森岡周,大住倫弘,信迫悟志が,5月23日に明治大学理工学部電気電子生命学科認知脳科学研究室に訪問しました.今回の訪問の目的は,身体失認および失行症における身体性に関する研究の内容とスケジュールについて,分担研究者である嶋田総太郎教授と話し合うためでした.

はじめに大住と信迫から本研究の年次計画と予想される結果についてプレゼンし,嶋田教授からは疑問点や測定に関する意見を頂き,研究計画をより洗練する良い機会となりました.また本研究で使用する映像遅延装置のデモを行い,実際の測定方法と必要な機器の確認を行いました.この装置は,本研究にとどまらず,他疾患の研究や介入技術開発にも貢献するものと考えています.

本研究の対象である半側身体失認と失行症は,脳卒中などの脳の器質的な損傷に起因して生じる代表的な高次脳機能障害ですが,その病態は依然として未知な部分が多い症状でもあります.また同時に,リハビリテーションによる介入効果に関するエビデンスが不足している症状でもあります.本研究が,その病態解明に大きく貢献し,新たな介入技術開発・検証に繋がるものとなるよう,全力で取り組んでいきたいと考えています.

畿央大学大学ニューロリハビリテーション研究センター

特任助教 信迫悟志

MEMBERSのページを更新しました!

MEMBERSのページを更新しました!

ニューロリハビリテーション研究センターで研究を取り組んでいる大学院生の紹介を追加しています。

https:https://www.kio.ac.jp/nrc/members

「10分でわかる脳の構造と機能」大脳辺縁系・島皮質・視床を配信しております!

今週も「10分でわかる脳の構造と機能」と題した無料講義動画を順次配信しております.今週に配信される無料動画ですべて揃います。

前年度までのニューロリハビリテーションセミナー基礎編で取り上げてきた脳の構造と機能について,脳領域ごとに10分前後の動画にまとめて解説しています.

今までニューロリハビリテーションセミナーを受講して頂いた方々には復習として、本年度ニューロリハビリテーションセミナーを受講して頂く方々には予習として、ご利用下さい。もちろん脳の構造と機能について関心のある全ての方々に無料でご試聴頂けます.

本日は「大脳辺縁系の構造と機能」,「島皮質の構造と機能」,「視床と視床下部の構造と機能」をアップしておりますので宜しくお願いします.