Author Archive

畿央大学ニューロリハビリテーションセミナー開催の感染症対策について

2月22日(日)開催ニューロリハビリテーションセミナー

「人間理解からリハビリテーションへ」にご参加の皆様へ

この度は、2019年度ニューロリハビリテーションセミナーにお申込みいただき誠にありがとうございます。

日本で新型コロナウイルス感染症が拡散しつつありますが、ニューロリハビリテーションセミナーは、皆様に下記感染症対策のご協力をお願いした上で開催することとしております。

なお、今後の感染症拡大状況によっては、急遽中止とする場合もあります。その際は、改めてご案内いたします。

記

感染症対策について

• 咳や発熱症状、倦怠感がある場合には、ご参加をお控えください。

• 手洗い等の防護策をしっかり行ない、適切な感染症対策にご協力をお願いします。

• 会場入り口に手指消毒剤を準備します。手指消毒にご協力をお願いします。

• 直接、新型コロナウイルス感染者の検査や診療、ケアに携わった医療従事者の皆様におかれましては、所属施設の指針、ご指示(例:自宅待機、等)などに準じて行動をお願いします。

• 所属施設(医療機関、大学等)より新型コロナウイルス感染対策として、何らかのご指示、ご通達がある場合には(例:不要不急な集まりは控える等)、そちらに準じて行動をお願いします。

• スタッフがマスクを着用したままご対応させていただくことがございますのでご了承ください。

令和元年度 神経リハビリテーション研究大会が開催されました!

令和2年1月13-14日に信貴山観光ホテルにて,神経リハビリテーション研究大会が開催されました.この研究大会は,毎年恒例の合宿形式となっており,今年で14年目を迎えました.

本年度は,ニューロリハビリテーション研究センターの教員と大学院博士課程・修士課程メンバー総勢25名が参加しました.また,大学院修了生の佐藤剛介さん(3期生)と脇田正徳さん(3期生)をお招きし,それぞれ現在進めている研究について紹介して頂きました.

森岡教授の開会の挨拶から始まり,修士課程2年の最終審査に向けた予演会と博士課程3年の研究進捗状況の報告,および上記修了生の研究紹介が行われ,様々な視点から質疑応答や意見交換が繰り広げられました.

修士課程2年の発表では,内容に関する質問はもちろん,スライド構成やプレゼンテーション時の目線の使い方といった自分の考えを伝えやすくするためのアドバイスが活発にされていました.博士課程3年の発表では,細かな研究手続きを行いながら,大量のデータを丁寧に解析されていて,研究の質や精度を上げるための相当な努力を感じました.また,修了生の方は,大学院で学んだことを臨床現場で活かしながら継続して研究に取り組まれていて,自分の今後目指していくべき姿を見させていただき,身が引き締まる思いでした.

夕方には,3グループに分かれて,修士課程1年の研究計画に対するディスカッションが行われました.各グループのメンバーが,朝からの発表・聴講での疲労感を見せることなく,研究計画に対して時間が超過するのを忘れて議論している光景が印象的でした.

1日目終了後の夕食時,入浴時,懇親会においても,それぞれが白熱した議論を継続し,2日目の帰りのバスや畿央大学に戻り解散してからも,研究室で議論が続いている状態でした.

森岡教授からは,修了生の方の研究に取り組む態度に習い,継続的な取り組みを行っていくことの重要性が説明されました.

現状では,博士課程・修了生の方々の研究を深く理解し,意見を述べることは困難でしたが,大学院在学中に知識を深めながら,教えてもらう一方ではなく,共にディスカッションできるように成長していきたいと思いました.

最後になりましたが,このような機会を与えてくださった森岡教授をはじめとする研究センターの皆様,神経リハビリテーション研究大会の開催にご尽力頂きました関係者の方々に深く感謝を申し上げます.

畿央大学大学院 健康科学研究科 修士課程 乾 康浩

[Journal Club]腰痛有訴者は実生活において腰部運動の自由度が減少する

People with low back pain show reduced movement complexity during their most active daily tasks

Gizzi L, Röhrle O, Petzke F, Falla D

Eur J Pain. 2019 Feb;23(2):410-418. Doi: 10. 1002/ejp. 1318. Epub 2018 Oct 11.

腰痛が運動の自由度や適度な変動性を減少させることが明らかにされています.しかしながら,腰痛有訴者の身体運動を分析した先行研究の多くは実験室内での計測であるため,実生活における運動学的異常はこれまで分析されていません.近年,長時間にわたって脊椎の運動学的データを記録できる加速度計が開発されました.この研究では,その機器を用いて日常生活活動中の胸椎と腰椎の運動を24時間記録し,運動の自由度を分析しました.

対象は,慢性の非特異的腰痛を有する17名と18名の腰痛のない健常者とし,脊椎運動の評価にはEpionics SPINEというデバイスが用いられました.Epionics SPINEは,2本の細長いテープに12個の加速度計が連なるような形状をなしています.対象者の胸椎〜腰椎の棘突起を挟むように貼付されました.実験室にてEpionics SPINEをセッティングした後,対象者はそれぞれ通常の日常生活を過ごすことを求められました.その際の24時間のデータを記録し,運動学的に分析しました.また,対象者は,計測中の24時間をどのように過ごしたかを日記で記すことを求められました.

分析の結果,腰痛有訴者と健常者で1日の過ごし方に違いはないことが明らかとなりました(活動内容の内訳:座位,立位,歩行,サイクリングなど).運動学的分析について,24時間の平均的な腰部運動の自由度に違いはありませんでした.しかし,活動度の違いに着目して分析した結果,腰痛有訴者は,健常者と比較してより活動性の高い時間で腰部運動の自由度が減少していることが明らかとなりました.

今回の結果に対し,筆者らは腰部運動がより要求される日常生活動作において,痛みを緩和させるための代償動作として,このような腰を固めて動く戦略を選択しているのではないかと述べています.

第12回日本運動器疼痛学会(@六本木ヒルズ)で発表してきました!

2019年12月7日~8日に開催されました第12回日本運動器疼痛学会(@六本木ヒルズ)で,大住倫弘准教授,重藤隼人(博士後期課程)が発表して参りました.本学会は,整形外科の医師を中心に,看護師,臨床心理士,理学療法士,作業療法士など,多職種が一同に会して演題発表およびディスカッションができる学会です.今回の学会のテーマは「ロコモと痛み」であり,高齢者の人口が増加傾向にある日本において,「ロコモディブシンドローム」に該当する方は年々増加傾向にあり,さらに「サルコペニア」,「フレイル」といったキーワードの講演や発表も多くあり,「ロコモディブシンドローム」,「サルコペニア」,「フレイル」は様々な分野にも共通する病態ですが,運動器疾患および痛みに関わる医療従事者に必要な共通言語として,定義や病態の整理が行われた学会プログラムであるように感じました.また,近年の本学会では「ペインリハビリテーション」というタイトルのセッションが設けられるようになり,ペインリハビリテーションの重要性が様々な職種に認知されるとともに,理学療法士,作業療法士が多職種の関連する学会で発表することが多くなってきたことを反映しているように思いました.他の施設・研究室の方との横のつながりも年々増えてきており,演題発表時以外にも様々な意見交換が行われるようになっており,共同して「痛み」という病態と向き合い,社会に貢献できる臨床・研究活動を行っていきたいと強く感じた学会でした.

今回の発表演題名は以下であり,様々な意見をいただき多くの議論ができたと感じております.

最後になりましたが,このような貴重な機会をいただき,いつもご指導をいただいています森岡先生,畿央大学に感謝申し上げます.

博士後期課程 重藤隼人

<口述発表>

大住倫弘 ほか「地域住民における慢性腰痛患者の運動恐怖が腰椎運動に及ぼす影響」

<ポスター発表>

重藤隼人 ほか「疼痛緩和過程時に中枢性感作症候群が影響する痛みの性質特性」

重藤隼人 ほか「慢性腰痛患者の特徴的な運動制御と疼痛関連因子との関連」

学会会場(六本木ヒルズ)からの写真

向かって右に東京タワー

向かって左から,今井亮太さん(博士修了生),平川善之さん(博士修了生),森岡周 教授,田中創さん(修士修了生),重藤隼人さん(博士後期課程)

【第2回 リハビリテーションのための姿勢運動制御研究会が開催されました】

令和1年11月2日(土),畿央大学にて「第2回 リハビリテーションのための姿勢運動制御研究会」が開催され,総勢92名の参加者による活発なディスカッションが行われました.

本研究会は,畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター公募研究会制度の承認と支援を受けて開催されたものであり,今回で2回目の開催となります(前回の様子).前回に引き続き,今回の目的は「リハビリテーションにおける姿勢運動制御分野の若手研究者と療法士を対象としたオープンな研究会を開催し,臨床で示される現象に対する解釈や検証を,科学的態度をもって議論できるプラットフォーム構築,および今後の研究コミュニティの構築を目指す」こととしています.そのため,研究会の運営は若手研究者かつ理学療法士ら(代表:植田 耕造・畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター客員研究員)で高い自由度をもって行っております.

今回はスタッフを合わせ総勢92名の参加,25のポスター演題(若手講演演題のポスター発表含む)と,昨年に引き続き多くの方に参加して頂けた盛会となりました.

特別講演では 阿部 浩明 先生(一般財団法人広南会 広南病院)に「Pusher現象の臨床」について,自身の研究成果も含めたPusher現象に関する包括的レビューと臨床知見までも統合した内容を講演頂きました.科学的態度を持ちつつも現象に対峙する,療法士として真摯な姿勢が強く印象的なものでした.また,若手講演では 冨田 洋介 先生(高崎健康福祉大学 保健医療学部 理学療法学科)より,「脳卒中患者の上肢運動と姿勢制御」というタイトルで,運動の自由度問題や冗長性・協調性について,複雑な内容の話であるにも関わらず理路整然と自身の研究成果を交えつつ,分かりやすくお話し頂きました.さらに,同じく若手講演をお願いしました 安田 和弘 先生(早稲田大学 理工学術院総合研究所)からは,「工学的手段による感覚代行・補完技術とリハビリテーション」について,工学とリハとの接点に関する講演を自身の研究成果を基に行って頂きました.「モノづくり」がゴールではなく,その先の対象者(患者)への適応やユーザー(療法士)の臨床使用可能性についてまで視野に入れて研究を行っておられ,将来的なリハの姿を垣間見るものでした.さらに,いずれの講演においてもフロアからの活発な質疑がみられ,会全体で問題意識を共有する雰囲気がありました.

そして,ポスターセッションでは昨年の経験を生かし,午後から2時間30分にも及ぶ長時間のディスカッションの時間を設けました.これだけ長いディスカッションタイムを設けるのはどうか?とも考えましたが,結果的には規定時間後も積極的にディスカッションを続けている光景があり,発表者や参加者同士の繋がりを深める場として効果的に機能していました.

本公募研究会は「3年で見直し」と規定で決まっております.来年がその3年目です.その後の展開や研究会の在り方についても大きな節目となる会になるかと思います.また来年もどうぞ宜しくお願い致します.

最後になりましたが,ご講演を賜りました阿部先生,冨田先生,安田先生,そして,参加者,演者の皆様,畿央大学および畿央大学ニューロリハビリテーション研究センターのご支援に深く感謝申し上げます.

リハビリテーションのための姿勢運動制御研究会

石垣 智也(畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター 客員研究員)

[JournalClub]慢性腰痛患者における座位保持中の腰部伸筋群の筋活動変動性

Inge Ringheim, Aage Indahl, Karin Roeleveld

PLOS ONE | https://doi.org/10.1371/journal.pone.0213778 March 14, 2019

慢性腰痛患者において,運動変動性(筋活動変動性)の減少は,筋疲労の増加や持久力の低下,疼痛強度の増加と関連が報告されており,慢性腰痛の原因の一つとして考えられています.しかし,筋活動変動性の減少が必ずしも慢性腰痛の重症度と一致しないことも報告されており,この理由として過去の研究報告では古典的な双極表面筋電図が使用されており,腰部には数多くの筋が存在することから,筋活動の変動性を十分に抽出できていない可能性が指摘されています.高密度表面筋電図を使用した先行研究において,動的課題時に慢性腰痛患者では,筋活動の時間的・空間的変動性が減少していることが報告されています.著者らの研究では,健常者で座位保持時の筋活動変動性が筋疲労と関連することを報告していましたが,慢性腰痛患者が座位保持中に時間的および空間的変化を変化させたかどうかは不明でした.

今回紹介する論文では,健常者と比較した慢性腰痛患者の時間的および空間的筋活動の変動性を調査することを目的にしています.対象は健常者32名と慢性腰痛患者18名であり,9×14チャネルの高密度表面筋電図を左右の傍脊柱筋に貼付し,第12胸椎・第1仙椎に傾斜計を取り付け,30分間の座位保持時の脊柱角度と傍脊柱筋の筋活動を測定しました.測定結果から,脊柱角度の変動性,経時的な筋活動変動性,空間的な筋活動変動性を算出しました.また,座位保持時の疼痛強度および自覚的な運動強度の聴取も行いました.統計解析では,各評価指標について健常者と慢性腰痛患者で比較を行いました.

その結果,健常者と比較して慢性腰痛患者は座位姿勢の角度の変動性は増加しているにも関わらず,時間的および空間的な筋活動変動性は小さいことが明らかになりました.筋疲労については周波数解析の結果には現れませんでしたが,自覚的な疲労度と疼痛強度は座位保持中に増加がみられました.また,慢性腰痛患者では30分間の座位保持が困難な症例もみられた.

今回の結果より,慢性腰痛患者では座位保持中の時間的・空間的な筋活動変動性が減少していることが明らかになりました.慢性腰痛患者では腰部の筋活動を抑制して他部位の筋活動を高めるといった代償的な戦略をとっている可能性もあり,また心理的因子などが筋活動変動性の減少に関連している可能性があると著者らは述べています.

大学院生がNeuroscience 2019で発表してきました!

10月19日(土)~23日(水)にアメリカのシカゴで開催されたNeuroscience 2019にて,宮脇裕さん(博士後期課程)と私,塩中裕介(修士課程)がポスター発表を行ったので,ここに報告させていただきます.

Neuroscienceは主に神経科学を扱う学会で,アメリカ国内で毎年1度行われております.今年は記念すべき50回目の開催でした.学会はシカゴ市街地から少し離れたミシガン湖のほとりの会場で行われ,参加者が学会に集中しやすい環境となっておりました.

今学会は期間を通して3万人の参加者が見込まれており,会場内は常に活気で満ち溢れていました.ポスター会場では主に神経科学を取り扱った研究が,テーマごとに展示されており,私は特に社会的認知や共感等を取り扱った研究を興味深く拝見させていただきました.どのテーマにおいてもディスカッションが活発に行われており,学会に初めて参加させていただく私としてはとても刺激的であり,いつかこのような研究,ディスカッションが出来るように努力しようと強く感じる機会となりました.

私は「Influence of anti-social behavior in top-down modulation of motor resonance」という題でポスター発表をさせていたただきました.今学会において運動共鳴を扱う研究はあまり見受けられなかったのですが,ポスターを見た方々から質問を頂くことが出来,興味深いですね,写真を撮ってもよろしいですか,などと好意的な感想を頂けたことはとても光栄で,かなり印象に残る出来事となりました.今後研究を進めていく上で,より多くの方に興味を持っていただき,貢献できるような研究を進めていきたいと感じました.

以下発表演題です.

宮脇 裕さん(博士後期課程)

「Top-down modulation of motor resonance through affective attitude toward a non-biological object」

塩中 裕介(修士課程)

「Influence of anti-social behavior in top-down modulation of motor resonance」

ヒトの過剰な疼痛回避行動を捉える実験

PRESS RELEASE 2019.10.17

ヒトは痛みをともなう運動に対して,「全く動かない(=過剰な回避)」,「痛みを避けながらも行動する(=疼痛抑制行動)」,あるいは「避けずに動き続ける」などの行動をとりますが,各行動特性の詳細やどのような性格がそれぞれの行動をとらせるのかは明らかになっていませんでした.畿央大学大学院博士後期課程の西 祐樹 氏と森岡 周 教授らは,痛みをともなう運動を過剰に避ける人(=全く動かなくなる人)は,痛みがなくなっても恐怖が残存しやすいことと,その行動には性格特性が関わっていることを明らかにしました.この研究成果はFrontier Behavioral Neuroscience誌(The avoidance behavioral difference in acquisition and extinction of pain-related fear)に掲載されています.

研究概要

痛みに対する回避行動は,身体を損傷から保護する短期的な利益がありますが,傷が癒えた後でもそれを続けてしまうと,痛みを長引かせる要因になることが知られています.博士後期課程の西 祐樹さんは,「運動をすると痛みが与えられる」実験タスクをオリジナルに作成して,「自らの意志で痛みに対する行動を選択できる」実験環境で行動計測をしました.その結果,過剰な回避行動をとりやすい人は,運動開始に時間がかかりやすい(=躊躇しやすい)行動特性が明らかになりました.また,この過剰な回避行動をとるグループは,痛み刺激を止めても運動の躊躇や恐怖反応が消えないことも明らかになりました.加えて,このグループは,「特性不安」や「リスクに対して過剰に反応する損害回避気質」が高いという性格を有していました.

本研究のポイント

■ 過剰な回避行動をとる人は,運動の開始時に「運動の躊躇」が認められました.

■ そして,過剰な回避行動をとる人は,痛み刺激がなくなっても「運動の躊躇」と「恐怖反応」が残存していました.それとは対照的に,痛みを避けながらでも行動したり,痛みを避けることなく行動する人たちは,痛み刺激がなくなると同時に恐怖反応も消失しました.

■ 過剰な回避行動を示す人は,「特性不安」や「リスクに対して過剰に反応する損害回避気質」を有していました.

研究内容

健常者を対象に,タッチパネルを用いた運動課題を行いました(図1).

この運動課題では,被験者がタッチパネルを塗りつぶしている間は痛み刺激が与えられます.痛みを恐がらない被験者は塗りつぶす行動を続けられますが(=疼痛行動),痛みを過度に恐がってしまう被験者は塗りつぶし行動を止めます(=過剰な回避行動).加えて,この実験では,特定の運動方向(下図 水色部分)に特定の速度で塗りつぶすと,痛み刺激が弱くなる仕掛けにしていました(=疼痛抑制行動).この仕掛けをすることで,被験者を「過剰な回避行動をとる人」,「疼痛抑制行動をとる人」,「疼痛行動をとる人」に分けることができます.

図1:疼痛回避行動パターンを捉える実験手続き

この運動課題は,以下の4つの段階で行われました.

1.練習段階:単なる塗りつぶし行動をしてもらう.

2.獲得段階:塗りつぶし行動をしている間は痛みが与えられる.

3.テスト段階:被験者に「特定の運動方向に特定の速度で塗りつぶすと痛み刺激が弱くなる仕掛けになっている」ことを説明した後に,獲得段階と同じように運動に痛みがともなう状況で塗りつぶしをしてもらう.

4.消去段階:塗りつぶし行動をしても痛みが与えられない.

実験の結果,行動パターンから被験者を3つのグループ「過剰な回避行動をとるグループ」,「疼痛抑制行動をとるグループ」,「疼痛行動をとるグループ」に分けることができました.

過剰な回避行動をとる人は,運動の開始時間が遅れていました(=運動の躊躇).また,興味深いことに,この運動の躊躇は,痛みがなくなった消去段階にも残存しており,生理学的データで定量化された恐怖反応も同様に消去段階で残存していました(図2).これは,過剰な回避行動をとる人は,“動くことが恐い(=運動恐怖)” を学習しやすいことを意味します.

図2:それぞれの行動パターンをとるグループの運動躊躇と恐怖反応

痛みをともなう行動についての価値観は,それぞれのグループ間に差はありませんでしたが,過剰な回避行動をとるグループは,損害回避気質や特性不安が高いことが明らかになりました(図3).この結果から,過剰な回避行動はその人の性格特性によって決定づけられる可能性が示唆されました.つまり,不安になりやすい慎重タイプの性格が,過剰な回避行動をとりやすい要因であることが分かりました.

図3:それぞれの行動パターンをとるグループの性格特性

本研究の意義および今後の展開

この研究結果は,回避行動を詳細に評価することの重要性を示唆しました.また,臨床場面で個人の痛みを評価するときには,個人の気質や過去の経験,思考の側面を配慮することも重要であることが分かりました.今後は,痛み患者における回避行動を定量的に評価し,痛みの慢性化に寄与するのか調査する予定です.

論文情報

問い合わせ先

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

センター長 森岡 周(モリオカ シュウ)

博士後期課程 西祐樹(ニシ ユウキ)

Tel: 0745-54-1601

Fax: 0745-54-1600

E-mail: s.morioka@kio.ac.jp

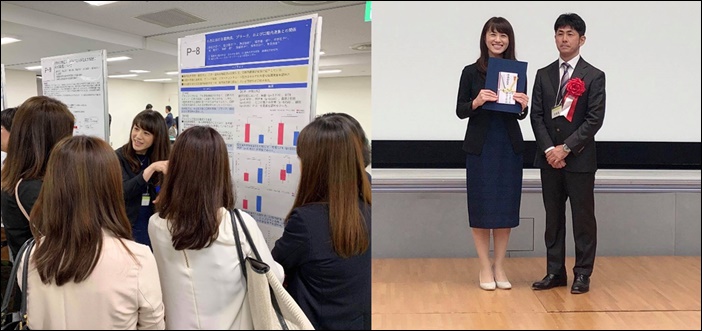

修士課程 辰巳光世さんの演題が優秀発表賞に選出されました!

令和1年10月6日に千里ライフサイエンスセンターにて,第38回日本小児歯学会近畿地方会大会が開催されました.この学会は,主に歯科医師,歯科衛生士をはじめとする歯科関係者で構成されている学会です.本大会では,「小児歯科における多角的アプローチを考察する」というテーマで,特別講演,教育講演,歯科衛生士セミナー,一般演題発表が行われ,小児の口腔内疾患や,学習法についてなど,多岐に渡り活発な議論がなされました.

今回,私(辰巳光世)は,「小児における歯肉炎,プラーク,および口腔内表象との関係」という演題で発表を行い,一般演題発表の中で,優秀発表賞に選ばれました.発表では,歯磨きを行う際には,手の運動機能だけでなく,口腔内のイメージ(口腔内表象)も重要と考えられるため,小児を対象に口腔内表象とプラーク,歯肉炎との関係性を調査した結果を報告しました.

多くの演題の中から優秀発表賞に選んでいただけたことは,日々の取り組みを認めてもらえたことだと大変嬉しく思います.今後も歯科衛生士として,子どもたちの口腔の健康に繋がるような研究を続けていけるよう,日々精進していきたいと思います.

また,本研究の実施・発表にあたり,指導教員である 信迫 悟志 准教授をはじめとする多くの方々にご指導およびご支援いただきました.この場を借りて深く感謝申し上げます.

発表演題

『小児における歯肉炎,プラーク,および口腔内表象との関係』

辰巳光世,信迫悟志,西田綾美,國府健一郎,中野雅子,境陽子,深野貢,齋部泰子,塚本理沙,吉田美香

畿央大学大学院 健康科学研究科 修士課程2年 辰巳光世

博士後期課程 重藤さんが運動器理学療法学会でポスター発表をしました!

第7回日本運動器理学療法学会学術大会(岡山)で,私,重藤隼人(博士後期課程)が発表して参りました.昨年に続き,一症例の関りを重視するという観点から「症例報告」のセッションがあり,「一般演題」「ポスター演題」も疼痛に関わるセッションから,機能障害や能力障害,基礎研究に関わるものまで多岐に渡る演題発表がありました.私は本学会のテーマでもある「繋ぐ-学術と臨床の連携-」と同テーマのシンポジウムを中心に,痛みに関する講演や徒手理学療法のエビデンス構築に関するシンポジウムを聴講しました.「繋ぐ-学術と臨床の連携-」というテーマから,「学術」と「臨床」が連携できていないという現状の問題点があり,それを解決していくためにはどのような繋がりを意識していけばよいのかということを,各シンポジストの先生方の研究成果と周囲の人々への関り方の体験談も含めた話を通してあらためて再考する必要性を感じました.私自身も臨床現場で働きながら現在大学院に所属しているので,まさに「学術」と「臨床」の連携を体現していく必要性があると強く感じ,今後の研究活動は何に繋げていくべきかを考えて行動を見直していきたいと思いました.また,本学会では昨年開催されました第6回日本運動器理学療法学会学術大会の表彰式が行われ,森岡研究室OBの田中創さんが大会長賞を受賞しました.修了生の方の頑張りにも刺激をうけて,今後の研究活動の意欲がさらに強まった学会でした.

今回の発表演題名は以下であり,様々な意見をいただき多くの議論ができたと感じております.

<一般演題>

重藤隼人「慢性腰痛患者のADL 障害に関連する運動制御の特徴と運動制御に影響する疼痛関連因子」

最後になりましたが,このような貴重な機会をいただき,いつもご指導をいただいています森岡先生,畿央大学に感謝申し上げます.

博士後期課程 重藤隼人