ルールへの気づきが行為主体感を増幅させる

PRESS RELEASE 2020.9.29

自身の行為を制御している感覚を行為主体感といいます.畿央大学大学院博士後期課程の林田一輝 氏と森岡 周 教授はルールへの気づきが行為主体感を増幅させるのかどうかについて検証しました.この研究成果は,Brain Sciences誌(Intentional Binding Effects in the Experience of Noticing the Regularity of a Perceptual-Motor Task)に掲載されています.

研究概要

運動制御は,予測と結果を比較照合する繰り返しによって精緻になります.このモデルは,行為主体感の生成でも同じことが考えられています.行為主体感とは,自身の行為を制御している感覚のことであり,予測と結果の誤差が小さいと「この行為は自分で起こしたものである」という経験をすることができます.我々は過去の研究で,知覚運動能力が高いと行為主体感が増幅することを報告しました(Morioka et al. 2018).しかしながら,どのような要素が行為主体感に影響したのかは不明でした.本研究では,運動課題中の気づき経験が行為主体感へ与える影響を調査することを目的としました.参加者は,暗黙的なルールを含む知覚運動課題とintentional binding課題(行為主体感を定量的に測定できる方法)を同時に実行しました.実験終了後にルールに気づいたかどうかを聴取することで「気づきあり群」と「気づき無し群」に分けることができました.実験の結果,「気づき無し群」と比較して「気づきあり群」は,intentional binding効果が徐々に増幅しました.つまり,法則性(ルール)への気づきが行為主体感を増幅させることが明らかになりました.

本研究のポイント

■ 気づき経験が行為主体感に影響する可能性がある.

研究内容

29名の健常人が実験に参加しました.参加者は水平方向に反復運動する円形オブジェクトをキー押しによって画面の中央で止める知覚運動課題を行いました.キーを押すとすぐに円形オブジェクトが止まり,そのキー押しから数100ms遅延して音が鳴りました.参加者は,キーを押してから音が聞こえるまでの時間間隔を推定しました.この時間間隔を短く感じるほど行為主体感が増幅していることを示します(intentional binding効果).知覚運動課題のルールへの気づき経験を与えるために,円形オブジェクトの移動速度を暗黙的なルールに基づいて変更しました.移動速度は5段階(速度1:7.09度/秒,速度2:14.13度/秒,速度3:21.06度/秒,速度4:27.84度/秒,速度5:34.43度/秒)であり,速度は1秒ごとに速度1から速度5に徐々に変更されました.速度5の後,速度は再び速度1に設定されました.このループは,参加者がキーを押すまで繰り返されました.すべての試行終了後,参加者は暗黙の規則性に気づいたかどうか聴取されました.本実験は1ブロック18試行,全10ブロックで構成され,3つの段階(初期, 中期, 後期)に分けることで運動課題とbinding効果の時系列的な変化を調査しました(図1).

図1:知覚運動課題とintentional binding課題(行為主体感を定量的に測定できる方法)

「気づきあり群」17名,「気づき無し群」12名に分けられました.「気づきあり群」における高い知覚順応効果は参加者がルールに気づいていた結果であることを示しています(図2a).さらに,「気づきあり群」は徐々にbinding効果が増幅したのに対して,「気づき無し群」は徐々にbinding効果が減少していました(図2b).

図2a.知覚運動課題の成績:気づきあり群はタスク数を重ねるほど成績が高まっています

図2b.Binding効果(=行為主体感の数値):気づきあり群はタスク数を重ねるほど行為主体感は高まっていきます*緑バーが低くなるほど行為主体感が高くなっていることを意味します

本研究の意義および今後の展開

本研究は,気づきが行為主体感に影響を及ぼす可能性を示唆しました.本研究結果は行為主体感の変容プロセス解明の一助になることが期待されます.

関連する先行研究

論文情報

Hayashida K, Nishi Y, Masuike A and Morioka S.

Intentional Binding Effects in the Experience of Noticing the Regularity of a Perceptual-Motor Task.

Brain Sci. 2020

問い合わせ先

畿央大学大学院健康科学研究科

博士後期課程 林田 一輝(ハヤシダ カズキ)

E-mail: kazuki_aka_linda@yahoo.co.jp

Tel: 0745-54-1601 Fax: 0745-54-1600

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

センター長 森岡 周(モリオカ シュウ)

Tel: 0745-54-1601 Fax: 0745-54-1600

E-mail: s.morioka@kio.ac.jp

術後早期の運動躊躇が1ヶ月後の運動機能を予測する

PRESS RELEASE 2020.9.24

術後早期における運動学的異常の1つに「運動躊躇」があります.この運動躊躇とは,「運動方向を切り変える時間」であり,運動恐怖との密接な関係が報告されています(Imai et al. 2018).今井亮太さん(畿央大学大学院 博士後期課程修了(現:大阪河崎リハビリテーション大学 助教))は,畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター 森岡 周 教授,大住倫弘 准教授,石垣智也さん(畿央大学大学院 博士後期課程修了(現:名古屋学院大学 助教))らと共同で,橈骨遠位端骨折術後早期の指タッピング運動の分析をして,術後早期の運動躊躇が1ヶ月後の運動機能を悪くすることを明らかにしました.この研究成果は,HAND誌(Kinematic analyses using finger-tapping task for patients after surgery with distal radius fracture at acute phase)に掲載されています.

研究概要

術後遷延痛・慢性疼痛の発症率は約30~50%と言われており,中でも10%は,重篤な痛みを有します.こうした,遷延化・慢性化する原因の一つとして,“運動恐怖”があり,それは運動障害にも悪影響を及ぼすことが報告されています.この運動恐怖は運動学的分析によって定量化することが可能であり,特に「運動方向を切り替える時間」は運動恐怖と密接に関係していることから,「運動躊躇」と呼ばれています(Imai et al. 2018).しかしながら,術後早期の運動躊躇が運動機能の改善に影響を与えるかどうかは明らかにされていませんでした.そこで本研究では,指タッピング運動の分析によって,運動躊躇を定量化し,術後1ヶ月後の運動機能への影響を明らかにすることを目的としました.

本研究のポイント

■ 術後早期における運動躊躇の時間が1ヶ月後の運動機能に悪影響を及ぼす.

研究内容

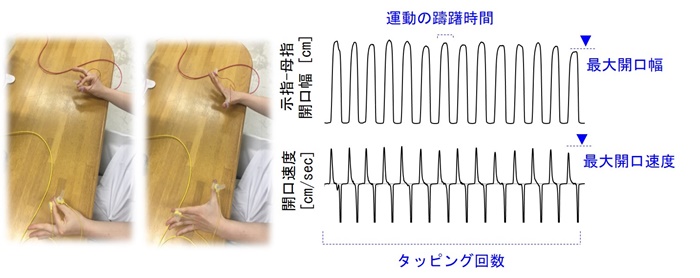

橈骨遠位端骨折術後における①痛み(安静時痛,運動時痛),②運動恐怖,③運動機能(DASH)と指タッピング運動データとの関係性を調査しました.評価期間は術後1,3,5,7,14,21,30日まで継続的に実施しました.指タッピング運動の計測は,手指に指タッピング装置UB-1(日立コンピューター機器株式会社)を取り付け,20秒間できるだけ速く・大きく指タッピング運動をしてもらいました(図1).

図1:指タッピング運動と分析

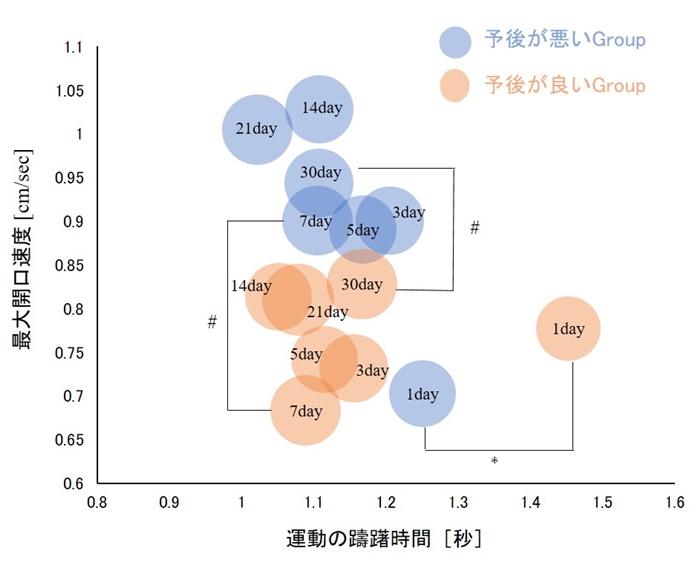

術後1ヶ月後の運動機能の予後が悪いGroupと良いGroupと比較すると,悪いGroupは術後1日目における運動躊躇の時間が有意に延長していました(図2).さらに,術後1日目の運動の躊躇時間と術後1ヶ月後の運動機能との間に有意な相関関係が認められた.つまり,術後1日目に運動を躊躇している(≒運動することを恐がっている)症例は,運動機能が改善しにくいという結果が得られました.

図2:運動機能の予後が悪い/良いGroupにおける運動躊躇と運動速度(*バブル内の日数は,指タッピング運動の計測が術後何日後に実施されたのかを表す)

本研究の意義および今後の展開

本研究結果は,定量化された術後患者の運動恐怖から1ヶ月後の運動機能を予測できることを示唆しています.こうした,術後早期の運動学的評価が,術後患者の運動機能評価の一助になればと思っています.今後は,様々な疾患で特徴を明らかにすることと,術後6ヵ月や術後1年の評価を実施し,検討を行います.術後の運動機能障害へ貢献できればと考えています.

関連する先行研究

Imai R, Osumi M, Ishigaki T, Morioka S. Relationship between pain and hesitation during movement initiation after distal radius fracture surgery: A preliminary study. Hand Surg Rehabil. 2018;37(3):167-170.

論文情報

Imai R, Osumi M, Ishigaki T, Morioka S.

Hand 2020

問い合わせ先

畿央大学大学院健康科学研究科

大住倫弘

E-mail: m.ohsumi@kio.ac.jp

Tel: 0745-54-1601 Fax: 0745-54-1600

利用できる手がかりに応じて変化する運動制御時の自他帰属戦略

PRESS RELEASE 2020.9.18

動作の中で得られる感覚を自己帰属したとき(自分で自分の運動を制御していると思えるとき),我々はその感覚に基づいて運動を制御しようとします.この自己帰属は,内的予測や感覚フィードバックといった感覚運動手がかりや,知識や思考といった認知的手がかりなどに基づいて決定されることが報告されています.畿央大学大学院博士後期課程・日本学術振興会特別研究員の宮脇 裕 氏と森岡 周 教授は,運動制御時にこれらの手がかりがどのような関係性で利用され自他帰属が達成されるのかについて検証しました.この研究成果は,Attention, Perception, & Psychophysics誌(Confusion within feedback control between cognitive and sensorimotor agency cues in self-other attribution)に掲載されています.

研究概要

自他帰属(Self-other Attribution)とは,自己由来感覚と外界由来感覚を区別することを指します.この区別が上手くいかなくなると,「自分で自分の運動を制御している」という運動主体感の変容を招いたり,不必要な感覚に基づいて運動を遂行してしまったりすることが明らかにされています.この自他帰属には,運動の内的予測や感覚フィードバックといった「感覚運動手がかり」や,自分の持つ知識や思考といった「認知的手がかり」が関与することが報告されています.そしてこれらの手がかり間の関係性について,最適手がかり統合(Optimal Cue Integration)と呼ばれる仮説が提唱されています.本仮説によると,脳は状況に応じた手がかりの信頼性を計算し,その信頼性に基づいて自他帰属にどの手がかりを利用するか決定すると考えられています.しかしながら,運動に直接関与しない認知的手がかりが運動制御時の自他帰属に影響しうるのかは依然明らかになっていません.

宮脇 裕 氏(畿央大学大学院博士後期課程,日本学術振興会特別研究員,慶應義塾大学医学部リハビリテーション医学教室)と森岡 周 教授は,フィードバック制御課題を用いて,自他帰属における認知的手がかりの効果について,感覚運動手がかりの情報量を操作した3つの実験により検証しました.その結果,感覚運動手がかりが十分に利用できる状況では(実験1),認知的手がかりは自他帰属に利用されませんでしたが,感覚運動手がかりの情報量が少ない状況では(実験2),認知的手がかりも自他帰属に利用されることが示されました.そして興味深いことに,感覚運動手がかりが十分利用できないような状況では(実験3)認知的手がかりの効果は認めず,これらの実験から,運動制御では認知的手がかりの効果は特定の状況に限定される可能性が示されました.

本研究のポイント

■ 運動制御時の自他帰属は感覚運動手がかりに基づく.

■ 運動制御では認知的手がかりは特定の状況においてのみ自他帰属に影響しうる.

■ 認知的手がかりの効果は利用できる感覚運動手がかりの情報量に依存する可能性がある.

研究内容

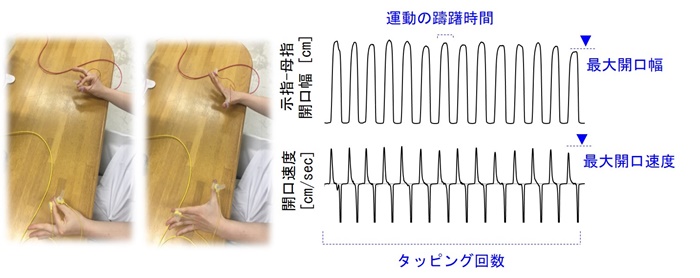

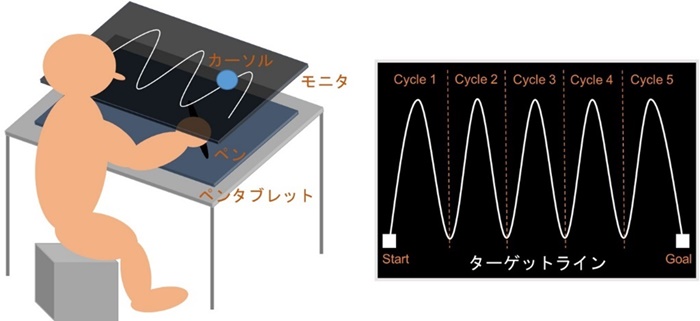

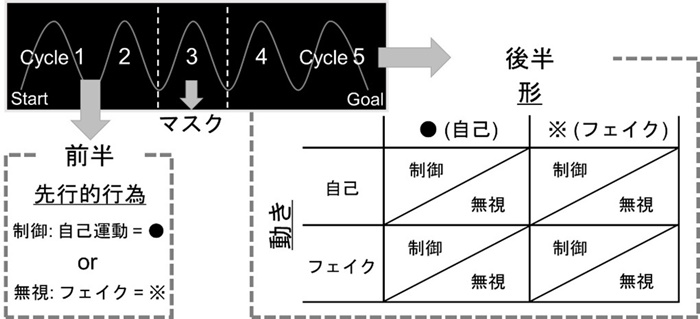

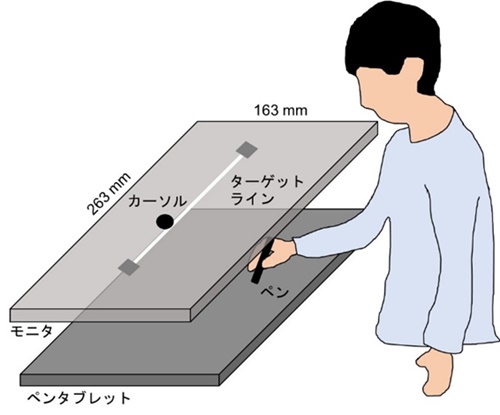

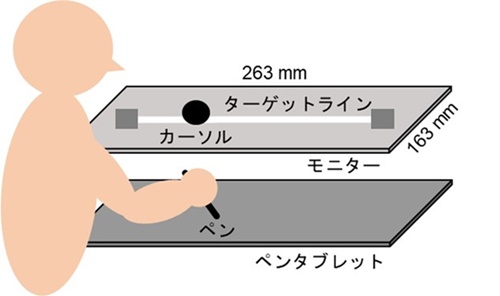

参加者(健常大学生)は,モニタ上に表示されたターゲットラインをなぞるようにペンタブレット上で上肢の正弦曲線運動を遂行しました(図1; Asai, 2015).この際,視覚フィードバックとしてカーソルが表示されました.感覚運動手がかりとして,カーソルの動きには,自分のリアルタイムの運動が反映される条件(自己運動条件)と,事前に記録した運動が反映される条件(フェイク運動条件)がありました.参加者は,自分の実際の運動とカーソル運動の時空間的な一致性に基づき,カーソルが自己運動を反映していると判断できる場合にそのカーソルを操作しターゲットラインをなぞることを求められました.

図1:実験セットアップ

ターゲットラインの前半(Cycle 1と2)では,カーソルの形を動きに対応付け,形に基づき自他帰属させることで形を認知的手がかりとして与えました(図2).具体的には,前半では●の形のカーソルは自分のリアルタイムの運動(自己運動)を反映し,※のカーソルは事前に記録した運動(フェイク運動)を反映していたため,参加者に形の情報から自他帰属することを求めました.特に,形を基にカーソルを制御する条件を設け,形をプライミングしました.ターゲットラインの後半(Cycle 4と5)まで運動を進めると,この対応関係が変化することがあり,この際に参加者が動きと形どちらの手がかりを用いて自他帰属するかを検証しました.課題中にターゲットラインとペン座標の距離を運動エラーとして測定し,この運動エラーから手がかりの利用度を算出しました.

図2:実験デザイン

実験2と3では,それぞれカーソルを8 Hzと4 Hzで点滅させることで,カーソルの動きの情報量を減少させました.この際,動きの情報量減少により認知的手がかりの効果が変動するかを検証しました.

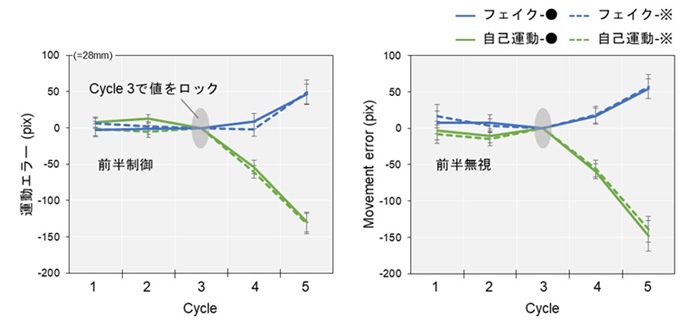

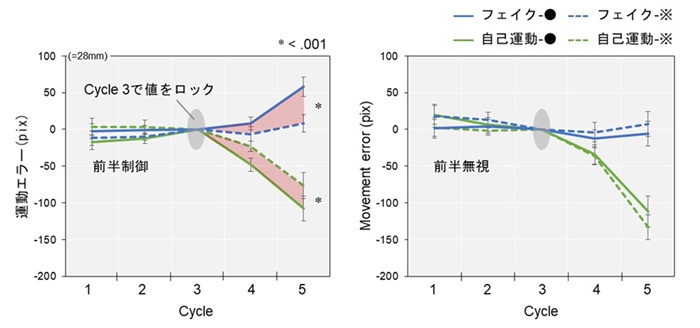

結果として,実験1の感覚運動手がかり(カーソルの動き)が十分に利用できる状況では,自他帰属において認知的手がかり(カーソルの形)の効果は認めませんでしたが(図3),実験2の感覚運動手がかりの情報量が少ない状況では,認知的手がかりも自他帰属に利用されるようになりました(図4).そして実験3の感覚運動手がかりがほとんど利用できない状況では,認知的手がかりの効果は認めませんでした(図5).

図3:実験1における運動エラー

運動エラーについては,各条件とベースライン条件(視覚フィードバックなし)間の差分を算出しています.また,サイクル3で各条件の運動エラーの値がゼロになるようにロックしています.自己運動条件(青線)とフェイク運動条件(緑線)間の運動エラーにおける差は,参加者が後半にカーソルの動きに基づいて自他帰属を為したことを示します.●条件(実線)と※条件(点線)間の差は,参加者が後半にカーソルの形に基づいて自他帰属を為したことを示します.エラーバーは標準誤差を示します.

図4:実験2における運動エラー

実験2では,カーソルを8 Hzで点滅させることで,実験1に比べて自他帰属に利用できる感覚運動手がかりの情報量を減少させました.

図5:実験3における運動エラー

実験3では,カーソルを4 Hzで点滅させることで,実験2からさらに感覚運動手がかりの情報量を減少させました.

本研究の意義および今後の展開

本研究は,運動制御時の自他帰属が感覚運動手がかりを基になされており,その手がかりを利用できてかつ情報量が少ない状況では認知的手がかりで代償しうるという,健常者における運動制御時の自他帰属戦略を示唆しました.今後は,感覚運動手がかりの利用に問題をきたす可能性がある脳卒中後遺症を有する方々を対象に,その自他帰属戦略について健常者との相違を検証していく予定です.これらの検証による研究の発展は,脳卒中後遺症の病態と運動主体感の関係性を解明する一助となることが期待されます.

関連する先行研究

Asai T. Feedback control of one’s own action: Self-other sensory attribution in motor control. Conscious Cogn. 2015;38:118-129.

論文情報

Atten Percept Psychophys. 2020

問い合わせ先

畿央大学大学院健康科学研究科

博士後期課程 宮脇 裕(ミヤワキ ユウ)

E-mail: yu.miyawaki.reha1@gmail.com

Tel: 0745-54-1601 Fax: 0745-54-1600

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

センター長 森岡 周(モリオカ シュウ)

Tel: 0745-54-1601 Fax: 0745-54-1600

E-mail: s.morioka@kio.ac.jp

脳卒中患者における運動まひの重症度と歩行速度の関係性

PRESS RELEASE 2020.7.16

古くから,脳卒中患者の歩行速度は下肢の運動まひの重症度に依存すると言われています.しかし,個々の症例毎に観察すると,運動まひが軽症であるにもかかわらず,歩行速度が低下している症例が存在しています.畿央大学大学院 博士後期課程 水田 直道 氏 と 森岡 周 教授 らは,運動まひの重症度が軽症であるにもかかわらず,歩行速度が低下している症例の歩行特性について検証しました.この研究成果は,Scientific Reports誌(Walking characteristics including mild motor paralysis and slow walking speed in post-stroke patients)に掲載されています.

研究概要

脳卒中患者の歩行速度は,日常生活能力や生活範囲を担保する重要な要因ですが,下肢の運動まひの重症度に強く影響されています.一方で,運動まひが軽症であっても歩行が遅い症例が存在すると考えられており,運動まひの重症度が歩行速度に関係していないといった乖離している症例が一定数存在していることも臨床上明らかですが,なぜかは分かっていませんでした.博士後期課程の水田 直道氏らは,運動まひの重症度と歩行速度の関係性から,クラスター分析を用いてサブグループを特定し,「運動まひが軽症ながら歩行速度が遅い症例の歩行特性」を明らかにしました.この特徴的なグループにおいては,歩行時における不安定性や下腿筋の同時収縮が高値であることが分かりました(関節を動かす筋と動きのブレーキをかける筋が同時に収縮していて運動効率が悪い状態).加えて,大脳皮質からの干渉を反映する筋間コヒーレンスが高く,運動まひの重症度からみても過剰な皮質制御が歩行速度を低下させていることが考えられました.

本研究のポイント

■ 脳卒中患者を対象に,下肢の運動まひの重症度と歩行速度は概ね関連するが,この関係性から乖離する症例群が一定数存在することが分かりました.

■ 運動まひが軽症ながら歩行速度が遅い症例は,歩行時の不安定性や下腿筋の同時収縮,大脳皮質からの過剰な干渉が原因であることが分かりました.

研究内容

介助なく歩行可能な脳卒中患者を対象としました.

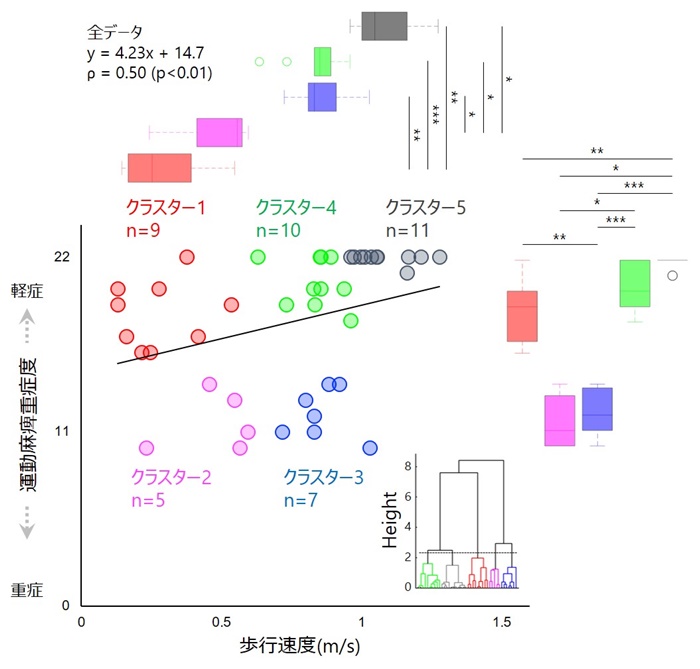

対象者は運動まひの重症度評価および快適速度での10m歩行テストを行いました.運動まひの重症度と歩行速度の関係性をもとにクラスター分析を行い,運動まひが軽症ながら歩行速度が遅い症例を抽出しました(図1).

図1:運動まひの重症度と歩行速度の関係性

運動まひの重症度と歩行速度は正の相関関係を認めましたが,それらの分布を確認すると運動まひの重症度と歩行速度の関係性から乖離している症例が確認されました.そこで階層的クラスター分析を行い,5つのサブグループを抽出しました.

クラスター1:運動まひは軽症から中等症,歩行速度は低値

クラスター2 :運動まひは重症,歩行速度は低値

クラスター3 :運動まひは重症,歩行速度は中等度

クラスター4 :運動まひは軽症,歩行速度は中等度

クラスター5 :運動まひは軽症,歩行速度は高値

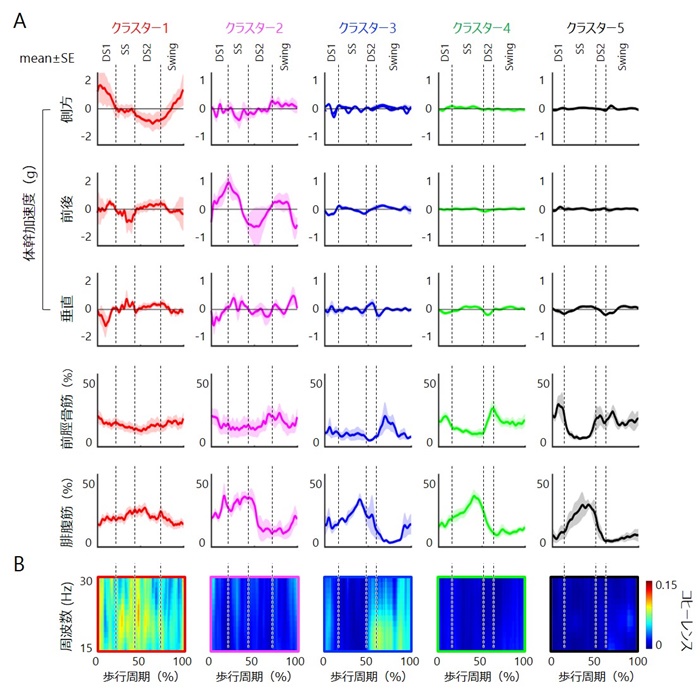

図2:各クラスターにおける体幹加速度と筋活動波形,筋間コヒーレンスの結果

(A)運動まひが軽症から中等症にもかかわらず,歩行速度が低下しているクラスター1は,立脚期(図2のDS1,SS,DS2の区間)の体幹加速度が高値を示し,体幹動揺が大きい状態でした.またクラスター1の前脛骨筋および腓腹筋の筋活動は,歩行周期の各相に応じた筋活動の増減が少なく,同時収縮指数が高いことがわかりました.

(B)beta帯域のコヒーレンスは筋活動の起源が大脳皮質由来であることを示します.コヒーレンスは各クラスターによって大きく異なり,クラスター1が最もコヒーレンスが高いことがわかりました.

本研究の意義および今後の展開

この研究では,運動まひが比較的軽症にもかかわらず,歩行速度が低下している症例の歩行特性について,運動学的ならびに運動力学的に検証しました.結果として,そのような特性を有する症例では,運動機能は比較的残存しているにもかかわらず,体幹の不安定性や下肢筋の同時収縮,過剰な大脳皮質制御によって残存機能がマスクされている可能性が考えられました.今後は,クラスター別に歩行能力の回復へ貢献する要因について調査する予定です.

論文情報

Mizuta N, Hasui N, Nakatani T, Takamura Y, Fujii S, Tsutsumi M, Taguchi J, Morioka S.

Walking characteristics including mild motor paralysis and slow walking speed in post-stroke patients.

Scientific Reports. 2020

問い合わせ先

畿央大学大学院健康科学研究科

博士後期課程 水田 直道(ミズタ ナオミチ)

Tel: 0745-54-1601 Fax: 0745-54-1600

peace.pt1028@gmail.com

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

センター長 森岡周(モリオカ シュウ)

Tel: 0745-54-1601 Fax: 0745-54-1600

E-mail: s.morioka@kio.ac.jp

子どもの運動主体感の時間窓は,大人と同じか違うか?

PRESS RELEASE 2020.6.18

予測された感覚フィードバックが実際の感覚フィードバックと時間的に一致する時,その行動は自己によって引き起こされたと経験されます.このように私が自分の行動のイニシエーターでありコントローラーであるという経験(感覚と判断)のことを運動主体感と呼びます.畿央大学ニューロリハビリテーション研究センターの信迫悟志 准教授らは,中井昭夫 教授(武庫川女子大学),前田貴記 講師(慶應義塾大学)らと共同で,運動主体感の時間窓が,子どもと大人では,同じなのか違うのかについて調査しました.この研究成果は,Cognitive Development誌(The time window for sense of agency in school-age children is different from that in young adults)に掲載されています.

研究概要

「その行動を引き起こしたのは自分だ」という運動主体感は,2つの階層レベルで構成されることが理論的に提案されています.第1のレベルは,運動制御や運動学習に貢献するコンパレーターモデルによって生成されます.すなわち自分の「行動の結果の予測」と「実際の結果」が時間的に一致すると,その行動は自分が引き起こしたものだと感じられます.一方で,それらが不一致であると,その行動は自分が引き起こしたものではないと感じられます.第2のレベルは,期待,信念,文脈,感情といった認知的手がかりに基づき,「その行動は自分が引き起こしたものである」という明確な判断として形成されます.運動主体感の第1のレベルに基づいて,実験的に自分の運動とその結果との間に時間的な誤差を挿入すると運動主体感は減少し,逆に時間的な誤差をなくしていくと運動主体感が増加することが分かっています.つまり運動主体感には時間窓(どのくらいの時間誤差であれば運動主体感を持つことができ,どのくらいの時間誤差であれば運動主体感が失われるのか)があるのです.しかしながら,その運動主体感の時間窓が,子どもと大人では同じなのか,それとも異なるのかは分かっていませんでした.そこで畿央大学ニューロリハビリテーション研究センターの信迫悟志 准教授らの研究チームは,学童期の子どもと若年成人における運動主体感の時間窓を調査しました.その結果,子どもと大人の両者ともに,運動とその結果との間の時間誤差が大きくなるのに伴って,運動主体感は減少していきました.しかしながら,その時間窓は,大人よりも子どもの方が短かったのです.また子どもの運動主体感の時間窓と手先の器用さとの間には相関関係が認められたのに対して,大人ではそのような関係は認められませんでした.したがって,子どもの運動主体感の生成には,2つの階層レベルの内,主に第1のレベルが貢献していることが示唆されました.

本研究のポイント

■ 子どもの運動主体感の時間窓は,若年成人よりも短かった.

■ 子どもの運動主体感の時間窓は,手先の器用さと相関していた.

■ 子どもの運動主体感は,主に感覚運動機能に基づいている可能性がある.

研究内容

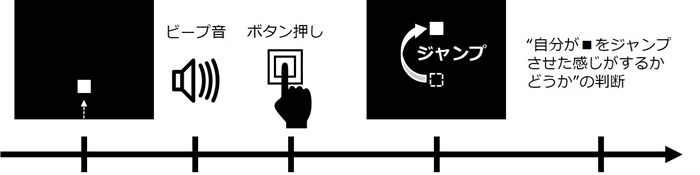

6~12歳までの学童期児童128名と21~23歳までの若年健常成人30名が本研究に参加し,Agency attribution task*(Keio method: Maeda et al. 2012, 2013, 2019)を実施してもらいました(図1).この課題は,参加者のボタン押しによって画面上の■がジャンプするようにプログラムされています.そして,ボタン押しと■ジャンプの間に時間的遅延を挿入することができ,この遅延時間として100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000ミリ秒の10条件を設定しました.そして,参加者には“自分が■をジャンプさせた感じがするかどうか”を回答するように求められ,参加者がどのくらいの遅延時間まで運動主体感が維持されるのか(運動主体感の時間窓)を定量化しました.さらに参加者は国際標準評価バッテリー(M-ABC-2)の手先の器用さテストを実施し,微細運動スキルを測定しました.

図1:Agency attribution task(Keio method: Maeda et al. 2012, 2013, 2019)

*Keio Method: Maeda T. Method and device for diagnosing schizophrenia. International Application No.PCT/JP2016/087182. Japanese Patent No.6560765, 2019.

結果として,学童期児童も若年成人も,ボタン押しと■ジャンプの間の時間的遅延が増加するにつれて,運動主体感が減少しました.このことは,予測と結果の一致/不一致に基づく運動主体感が学童期にすでに確立されており,生涯を通じて続く非常に基本的なプロセスであることを示唆しました.

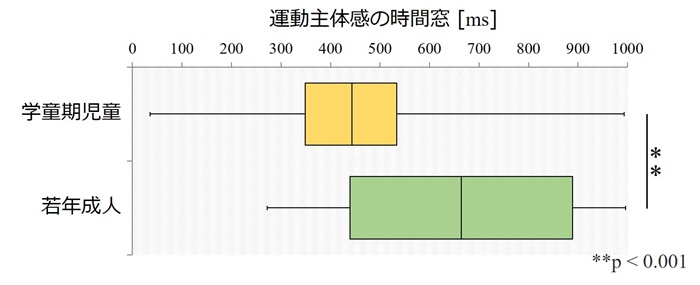

一方で,学童期児童の運動主体感の時間窓は,若年成人と比較して,有意に短縮しました(図2).以前より子どもの場合は,否定的な(好ましくない)予測と結果の一致よりも,肯定的な(好ましい)予測と結果の一致に対して敏感であることが示唆されており,そのことが運動主体感の短縮につながった可能性が考えられます.いずれにしても,運動主体感の時間窓が狭いということは,主体と環境との繋がりが固定的であり,適応性/柔軟性が低いことを示唆し,逆に運動主体感の時間窓の拡張は,主体と環境の間のリンクが柔軟であり,適応行動に寄与している可能性があります.また運動主体感は,責任の概念にも関連しており,本研究結果は,子どもが大人よりも自分の行動に対する責任を感じる程度が少ないことを表している可能性も示唆されました.

図2:学童期児童と若年成人における運動主体感の時間窓の違い

加えて,学童期児童の運動主体感の時間窓と微細運動スキルとの間には,有意な相関関係があったものの,若年成人にはそのような関係性はみられませんでした.このことは,運動主体感の第1レベル(感覚運動機能,コンパレーターモデル)が,学童期児童の運動主体感の生成に比較的大きな貢献をしていることを示唆しました.

本研究の意義および今後の展開

本研究は,大人と子どもでは運動主体感の時間窓が異なっていることを初めて明らかにしました.また発達性協調運動障害を有する子どもでは,コンパレーターモデルに基づく運動学習が困難になっていることが明らかになっています.したがって,学童期児童の運動主体感の生成にコンパレーターモデルが比較的大きく関与していることを考慮すると,発達性協調運動障害を有する子どもでは,運動主体感に何らかの問題が発生している可能性が予測されます.これらを調査する将来の研究は,発達障害を有する子どもにおける運動主体感の理解と効果的なハビリテーション技術の開発に貢献する可能性があります.

論文情報

The time window for sense of agency in school-age children is different from that in young adults.

Cognitive Development. 2020 Apr–Jun; 54: 100891.

問い合わせ先

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

畿央大学大学院健康科学研究科

准教授 信迫悟志

Tel: 0745-54-1601

Fax: 0745-54-1600

E-mail: s.nobusako@kio.ac.jp

脳卒中後の運動主体感は運動障害によって影響されるか?

PRESS RELEASE 2020.5.21

動作の中で得られる感覚を自己帰属したとき,「自分がその運動を制御している」という運動主体感を経験します.しかし,運動障害を有する脳卒中患者は,感覚を誤って自他帰属する可能性があることが報告されています.畿央大学大学院博士後期課程・日本学術振興会特別研究員の宮脇 裕 氏と森岡 周 教授は,仁寿会石川病院リハビリテーション部の大谷 武史 室長と共同し,2名の脳卒中患者を対象に,運動主体感と脳卒中後運動障害の関係性について縦断的に検証しました.この研究成果は,Brain Sciences誌(Dynamic Relationship between Sense of Agency and Post-Stroke Sensorimotor Deficits: A Longitudinal Case Study)に掲載されています.

研究概要

自己由来感覚と外界由来感覚を区別することは「自他帰属」と呼ばれており,これが上手くいかなくなると,「自分が運動を制御している」という意識経験である運動主体感の変容を招いたり,不必要な感覚に基づいて運動を遂行してしまったりすることが明らかにされています.この自他帰属について,運動障害を有する脳卒中患者は,感覚を誤って帰属(誤帰属)することがあるということが報告されています.その一方で,脳損傷そのものが誤帰属を招くのか,あるいは感覚運動障害などに伴う二次的な影響により誤帰属が生じるのかは明らかになっていません.

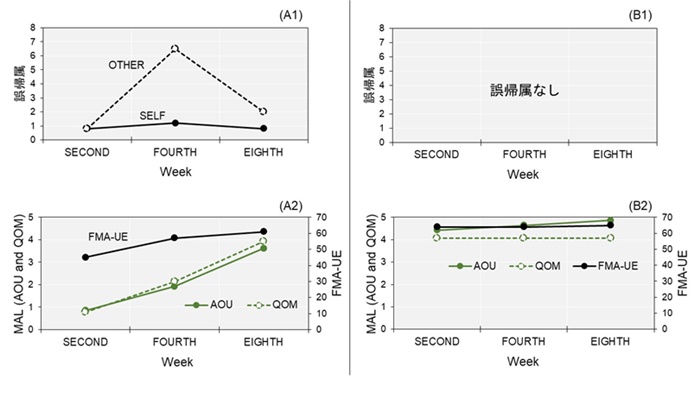

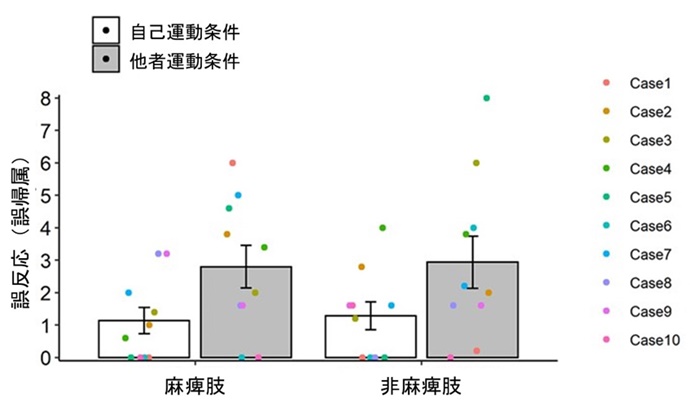

宮脇裕氏(畿央大学大学院博士後期課程,日本学術振興会特別研究員,慶應義塾大学医学部リハビリテーション医学教室)と森岡周教授は,大谷武史室長(仁寿会石川病院リハビリテーション部)と共同し,2名の脳卒中患者を対象に,運動主体感と脳卒中後運動障害の関係性について縦断的に検証しました.その結果,運動障害がごく軽度で日常で麻痺肢を使用できている脳卒中患者では誤帰属を認めなかった一方,運動障害を有し日常で麻痺肢を使用できていない脳卒中患者では,発症後4週目で他者運動を自分の運動と判断してしまう誤帰属を認めました.また興味深いことに,この誤帰属は,運動障害が回復し日常生活で麻痺肢をほぼ正常に使用し出した時点で改善しました.

本研究のポイント

■ 運動障害があり日常生活で麻痺肢を使用できていない患者は,発症後4週目で誤帰属をきたした.

■ この誤帰属は,運動障害が回復し麻痺肢を使用できている時点で改善した.

研究内容

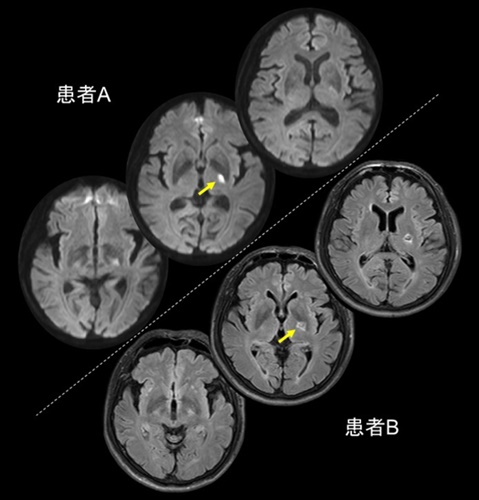

本研究では,運動障害と運動主体感の関連性を検証するために,高次脳機能障害を招きうる皮質損傷を有さない患者を対象としました(図1).運動障害があり日常生活で麻痺肢をほとんど使用できていない患者Aと,運動障害がごく軽度で日常生活で麻痺肢をほぼ正常に使用できている患者Bが実験に参加しました.麻痺肢の使用頻度および機能については,日常生活でどの程度正常に麻痺肢を使用できているかを測るMotor activity log(MAL)や,上肢の脳卒中後運動障害の包括的評価法であるFugl-Meyer Assessment of upper extremity(FMA-UE)などにより評価しました.

図1:患者A・Bの脳損傷部位

上肢運動課題では,参加者は,モニタ上に水平に表示されたターゲットラインをなぞるようにペンタブレット上で水平運動を遂行しました(図2).この際,視覚フィードバックとしてカーソルが表示されました.カーソルの動きに,自分のリアルタイムの運動が反映されている場合(SELF条件)と,事前に記録した他者運動が反映されている場合(OTHER条件)がありました.参加者は,自分の実際のペン運動とカーソル運動の時空間的な一致性に基づいて,カーソルが自己運動と他者運動のどちらを反映しているか判断することを求められました.

2名の参加者は,脳卒中発症後2,4,8週目の3地点で上肢運動課題を実施しました.それらの結果と身体機能の変化について,患者A・B間で比較・検証しました.

図2:実験装置

結果として,患者Aでは,4週目でOTHER条件における有意な誤帰属(他者運動のカーソルを自分の運動と判断)を認めた一方,患者Bでは全ての地点で誤帰属を認めませんでした(図2).興味深いことに,患者Aの誤帰属は,MALの値が向上(日常生活で麻痺肢をほとんど正常に使用)した8週目で大幅な改善を認めました(図3).

図3:患者A・Bの誤帰属と上肢運動機能/麻痺肢使用頻度

A1とA2は患者Aの結果を示し,B1とB2は患者Bの結果を示します.

本研究の意義および今後の展開

本研究は,皮質下損傷を有する脳卒中患者の運動主体感が,脳損傷そのものよりも麻痺肢の機能障害や使用頻度に関連しており,それらの変化に応じてダイナミックに変化する可能性を示します.今後は,この誤帰属の原因および機能回復に及ぼす影響を解明するために,実験手続を修正した上で,多くの参加者を対象に縦断研究を実施する予定です.

論文情報

問い合わせ先

博士後期課程 宮脇 裕(ミヤワキ ユウ)

E-mail: yu.miyawaki.reha1@gmail.com

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

センター長 森岡 周(モリオカ シュウ)

Tel: 0745-54-1601

Fax: 0745-54-1600

E-mail: s.morioka@kio.ac.jp

患肢に嫌悪感を持つCRPS患者に対して『影絵』を用いたリハビリは有効か?

PRESS RELEASE 2020.5.10

複合性局所疼痛症候群(Complex Regional Pain Syndrome: CRPS)は,骨折などの外傷や打撲など比較的軽微な障害を受けた後,その痛みが長期間残存する症候群です.その症状は,痛みのみならず,通常の治癒過程と異なる異常感覚,自律神経症状,骨や皮膚の萎縮性変化など多岐にわたります.中でも,自己の身体に対する負の概念(醜形感や異形感など)や感情(嫌悪感など)がCRPSの痛みを増悪させることが報告されています.畿央大学大学院博士後期課程の修了生 平川善之 氏(現:福岡リハビリテーション病院・リハビリテーション部長)は,畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター長 森岡 周 教授,大阪河崎リハビリテーション大学 今井亮太 助教らと共同で,「影絵」を用いた新しいリハビリ方法を開発し,それをCRPS患者に対して実践した内容「Clinical Intervention Using Body Shadows for a Patient with Complex Regional Pain Syndrome Who Reported Severe Pain and Self-Disgust Toward the Affected Site: A Case Report」を国際雑誌「Journal of Pain Research」で報告しました.

報告概要

今回報告した症例は,自身の患肢に対し強い醜形感・嫌悪感を有しており,これが痛みなどの症状に対して負の影響を与えていました.CRPS患者に対して,比較的効果があるとされている運動イメージなどの介入ではほとんど効果が得られませんでした.また,現在のリハビリテーション医療において,自肢への負の概念を是正でき得る効果的な治療方法は開発されていないのが現状です.今回,平川 氏らは「影絵」を利用した臨床介入を新たに開発し,CRPS一症例に対して臨床実践し,痛み症状などの改善を確認するに至りました.

本論文のポイント

患肢に対する醜形感や嫌悪感などの負の感情が痛みに影響している症例に対し,「影絵」を用いた介入が有効である可能性を示した.

研究内容

症例は,交通事故により左肩CRPSを発症.左肩を中心に強いアロディニアとneglect-like symptoms (自身の身体の認識障害 以下NLS),身体イメージの障害,左肩・肘関節の機能障害,左手の色調や浮腫などの自律神経障害を認めました.さらに,こうした患肢に対し強い醜形感を持ち,「他者に触れたくない」「触れられる他者も嫌だろうと思う」といった身体意識を有しており,これが痛みやNLSを増悪させていました.そこで図のような「影絵」を用いた介入を段階的に行いました.こうした影絵の介入により,醜形感や痛みを伴わない身体所有感や適切な身体イメージの形成が図られ,痛みやNLS,自律神経障害の改善が認められました.

円柱形の風船を長袖服の左袖に通し(a),患者の左上肢は袖を通さずに着服し,セラピストの手を用いて患者の左手を模造する(b).この状態で影絵に投射し,患者の右手の屈曲伸展に同期させてセラピストによる左手も屈曲伸展を行う(c).これにより患者は影絵の左手に醜形感の伴わない身体所有感の生起と身体イメージの形成が図られた.次に模造された左上肢から実際の患者の左上肢に変えた.これにより影絵で自身の顔に触れる事ができるようになり(d),影絵上で他者の手を触れる事が可能となった (e).さらに,全身を影絵に投射し,影絵を見つつ両肩の内外転運動を実施した(f).

本論文の意義および今後の展開

今回報告した影絵を用いた臨床介入は,影絵に対し強い身体錯覚が生じるため,① 患肢を抽象的に映像化でき,醜形感や嫌悪感が生起しない.② 身体所有感や運動主体感が形成されやすい.③ 恐怖心を誘発することなく接触へのシミュレーションが可能である.といった特性があることが考えられ,自肢の認識能力障害や醜形感および患肢使用への恐怖心を有するCRPS患者に対する有効な介入手法であると考えられました.

今後は,症状改善に至るより詳細な機序や適応範囲など多くの課題があり,複数の症例にて,検証作業を進める必要があると思われます.

論文情報

Hirakawa Y, Fujiwara A, Imai R, Hiraga Y, Morioka S

Journal of Pain Research, 2020

問い合わせ先

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

センター長 森岡 周(モリオカ シュウ)

Tel: 0745-54-1601

Fax: 0745-54-1600

E-mail: s.morioka@kio.ac.jp

術後患者の予後予測を行うために開発された新たな解析手法

PRESS RELEASE 2020.5.9

術後患者の入院期間は短縮され,術後痛管理が不十分に陥りやすくなっており,術後痛の遷延化や慢性化が非常に大きな問題となっています.大阪河﨑リハビリテーション大学 今井亮太 助教と畿央大学 森岡 周 教授は,畿央大学 大住倫弘 准教授,県立広島大学 西上智彦 教授,名古屋学院大学 石垣智也 助教,東大阪山路病院 米元佑太らと共同で,術後痛の予後予測が可能になりうる新たな解析手法を考案しました.この研究成果は,Pain Practice誌(Development of more precise measurement to predict pain 1 month postoperatively based on use of acute postoperative pain score in patients with distal radial fracture)に掲載されています.

研究概要

術後痛の管理不足は,痛みを遷延化,慢性化させます.術後痛の評価は,一般的に,Visual Analogue Scale(VAS)やNumeral Rating Scale(NRS)が使用されています.しかしながら,これらの代表的な評価データは患者間のばらつきが非常に大きいため,特定の1時点(術後1日目や術後7日目など)の痛み強度から症例の予後予測を行うことは非常に難しい現状にあります.

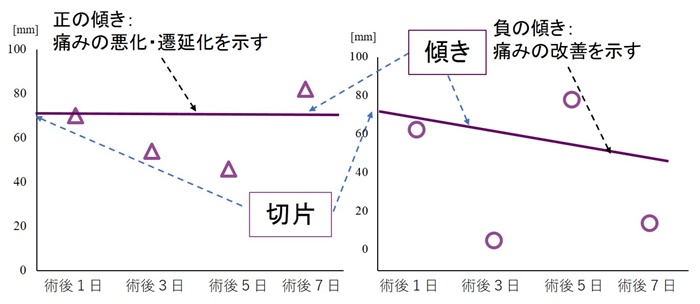

そこで,大阪河﨑リハビリテーション大学 今井亮太 助教と畿央大学 森岡 周 教授らは,術後1週間の疼痛強度の経過からPain trajectory(傾き・切片=痛みの改善程度・術直後の痛み強度)を算出し,術後1ヵ月の痛み強度の予後予測が可能かどうか,構造方程式モデリング(Structural Equation Modeling:SEM)を用いてモデルの検討を行いました.さらに,Pain trajectory(傾きと切片)から類型化を行い,それぞれのグループの特徴を調査しました.その結果,特定の1時点(術後1日目や術後7日目など)やPain trajectoryの傾きのみ,切片のみでは,予後予測の精度が低かったが.“傾き”と”切片”の両方を使用することで,優れた予後予測の精度を示すことができました.また,サブグループ化を行った結果,4つのグループに分けられました.なかでも,正の傾きを示すグループと,負の傾きが小さいかつ切片が高いグループは,術後1ヶ月後の痛み予後が悪いことが明らかになりました.

本研究のポイント

■ 術後痛は,Pain trajectoryの”傾き”と”切片”の両方を使用することでを使用することで,予後予測が可能になった.

■ なかでも,正の傾きになっている患者,あるいは負の傾きが小さく切片が大きい患者は,1ヶ月後の痛み予後が悪いことが明らかになった.

研究内容

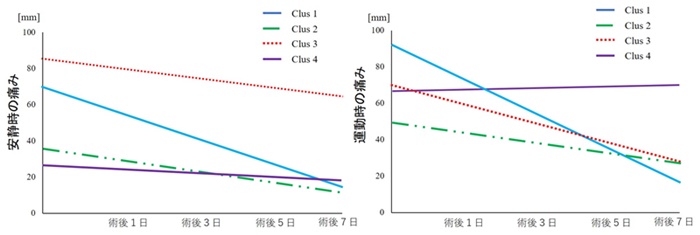

術後痛患者の痛みの程度を,術後1日,3日,5日,7日に評価し,それらの値を一次関数に近似させ(X:日数,Y:疼痛強度VAS),得られた近似式の傾き(=疼痛強度の改善程度)と切片(=術直後の疼痛強度)を算出しました.これがPain trajectoryです(図1).

術後1ヶ月後の痛み強度を使用して,どういったモデルが最も優れた精度で予後を予測できるかSEMを使用して検討しました.そして,Pain trajectoryで算出される”傾き”と”切片”の両方を使用すると,痛みの予後を予測できることが明らかになりました.

このPain trajectoryの傾きと切片をつかってサブグループ化しました.その結果,安静時痛,運動時痛ともにグループが4つに分けられました(図2).

これらのクラスターの特徴として,正の傾きをもつグループと,負の傾きが小さく切片が高いグループは,術後1ヶ月後の痛みがつよいことが示されました.

本研究の意義および今後の展開

近年,術後患者の入院日数は減少しているため,疼痛管理が非常に難しくなっています.そのため,早期に患者の予後予測が示すことができれば,それに応じたリハビリテーションを提供できます.本研究は,術後1週間のデータで予後を予測することが可能であることを明らかにしました.今後は,様々な疾患で特徴を明らかにすることと,術後慢性疼痛と言われる術後6ヵ月や術後1年の評価を実施し,検討を行います.さらには,痛みに関連する心理面との関連性も検討していきます.より多くの術後患者が遷延化せず,日常生活に戻れるように貢献できればと考えています.

無料公開:Pain Trajectoryの解析シート

下記URLより無料でダウンロードが可能です.

論文情報

Imai R, Osumi M, Ishigaki T, Nishigami T, Yonemoto Y, Morioka S.

Pain Pract. 2020.

問い合わせ先

大阪河﨑リハビリテーション大学

助教 今井亮太 (イマイ リョウタ)

ryo7891@gmail.com

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

センター長 森岡 周(モリオカ シュウ)

Tel: 0745-54-1601

Fax: 0745-54-1600

E-mail: s.morioka@kio.ac.jp

脳卒中後に自他帰属のエラーが生じることを上肢運動タスクで解明

PRESS RELEASE 2020.3.19

私たちが動作の中で得ている感覚は,自分自身の運動により生じた「自己由来感覚」と,他者や外界から生じた「外界由来感覚」に大別できることが知られています.そして,これらの感覚を適切に区別する自他帰属のプロセスは,正確な運動を達成するために不可欠であることが明らかにされています.畿央大学大学院博士後期課程の宮脇裕氏と森岡周教授は,仁寿会石川病院リハビリテーション部の大谷武史室長と共同し,感覚運動障害を有する脳卒中患者が,運動に対する感覚フィードバックを適切に自他帰属できているのかを検証しました.この研究成果は,PLOS ONE誌(Agency judgments in post-stroke patients with sensorimotor deficits)に掲載されています.

研究概要

私たちは,日常生活において常に何らかの感覚刺激を得ながら動作を遂行しています.得られた感覚は,自分自身の運動によって生み出された感覚なのか,または自分が関与していない他者や外界から生じた感覚なのか,脳内で区別されると言われています.この区別は「自他帰属」と呼ばれており,これが上手くいかなくなると,「自分が運動を制御している感じ」である運動主体感が損なわれたり,不必要な感覚に基づいて運動を遂行してしまったりすることが明らかにされています.自他帰属の障害を招く疾患の一つとして脳卒中が疑われていますが,運動麻痺などの感覚運動障害が自他帰属に及ぼす影響は十分に明らかになっていません.

宮脇裕氏(畿央大学大学院博士後期課程,慶應義塾大学医学部リハビリテーション医学教室)と森岡周教授は,大谷武史室長(仁寿会石川病院リハビリテーション部)と共同し,上肢運動課題を用いて,感覚運動障害を有する脳卒中患者の自他帰属について検証しました.その結果,健常高齢者に比べ脳卒中患者では,他者運動を自分の運動と判断してしまう誤った自他帰属をすることが示されました.また,興味深いことに,この誤帰属は非麻痺肢における運動でも同様に観察されました.

本研究のポイント

■ 脳卒中患者は,たとえ高次脳機能障害を有していなくとも,感覚フィードバックの誤帰属を起こしうる

■ この誤帰属は非麻痺肢の運動でも起こりうる

研究内容

参加者は,モニタ上に水平に表示されたターゲットラインをなぞるように,ペンタブレット上で水平運動を遂行しました(図1).この際,視覚フィードバックとしてカーソルが表示されました.カーソルの動きに,自分のリアルタイムの運動が反映されている場合(自己運動条件)と,事前に記録した他者運動が反映されている場合(他者運動条件)がありました.参加者は,自分の実際のペン運動とカーソル運動の時空間的な一致性に基づいて,カーソルが自己運動と他者運動のどちらを反映しているか判断することを求められました.

図1:実験装置

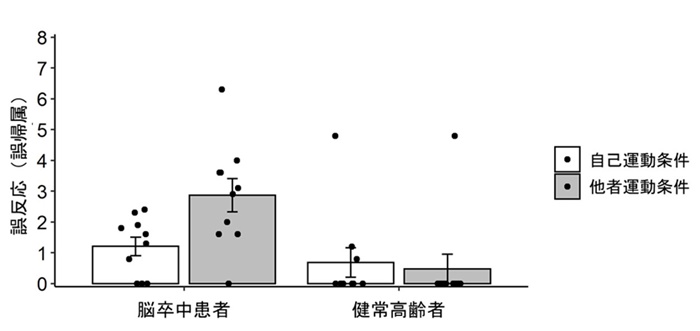

結果として,健常高齢者に比べ脳卒中患者では,他者運動条件において有意に誤帰属(他者運動のカーソルを自分の運動と判断)したことが示されました(図2).また,この誤帰属は非麻痺肢で運動を遂行したときでさえ観察されました(図3).

図2:脳卒中患者と健常高齢者間の比較

図3:麻痺肢と非麻痺肢間の比較

本研究の意義および今後の展開

正確な運動制御を達成するためには,適切な感覚の自他帰属が不可欠です.脳卒中患者の誤帰属がなぜ起こっているのか,またその影響はどのようなものなのかさらに精査することで,脳卒中リハビリテーションの新たな可能性を今後も探求していく必要があります.

論文情報

問い合わせ先

博士後期課程 宮脇裕(ミヤワキ ユウ)

E-mail: yu.miyawaki.reha1@gmail.com

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

センター長 森岡 周(モリオカ シュウ)

Tel: 0745-54-1601

Fax: 0745-54-1600

E-mail: s.morioka@kio.ac.jp

子どものメディア視聴は知覚バイアスと微細運動機能に悪影響を与えるわけではない

PRESS RELEASE 2020.2.26

TV,DVD,インターネット,ゲームなどのメディア視聴は,子どもたちの認知発達(注意,言語,記憶,学習,実行機能)や運動発達に良い影響と悪い影響を与えることが知られています.畿央大学ニューロリハビリテーション研究センターの信迫悟志 准教授らは,中井昭夫 教授(武庫川女子大学),前田貴記 講師(慶應義塾大学)らと共同で,メディア視聴が子どもにおける知覚バイアスと微細運動機能に与える影響を調査しました.この研究成果は,Brain Sciences誌(Manual dexterity is not related to media viewing but is related to perceptual bias in school-age children)に掲載されています.

研究概要

メディア視聴は,子どもにおいて,肥満や睡眠障害など健康状態の悪化を引き起こすだけでなく,注意力の低下,言語発達の遅れなど認知機能にも悪影響があることが知られています.一方で,メディア視聴であっても,子供の年齢,親の養育態度,メディア・デバイス/コンテンツの種類,親との共同視聴などの要因によっては,認知機能や運動機能に良い影響をもたらすことも明らかになっています.しかしながら,メディア視聴が子どもの知覚バイアスや微細運動機能に与える影響は不明でした.畿央大学ニューロリハビリテーション研究センターの信迫悟志 准教授らの研究チームは,学童期の子どもにおけるメディア視聴時間,メディア嗜好度,知覚バイアス,微細運動機能との関係を調査しました.その結果,年齢の増加に伴いメディア視聴時間が増加し,メディア視聴時間が増加するほどメディア嗜好度が増加することが確認されましたが,メディア視聴時間/メディア嗜好度は知覚バイアスや微細運動機能とは関連していないことが明らかにされました.一方で,知覚バイアスと微細運動機能との間には重要な関係性があることが示されました.※ ちなみに,ここでいう“知覚バイアス”とは,「身体からの情報(体性感覚)と目からの情報(視覚)のどちらを偏って知覚しやすいか?」についての実験的指標です.

本研究のポイント

■ 学童期の子どもにおいて,メディア視聴は知覚バイアスや微細運動機能とは関連していない.

■ 学童期の子どもにおいて,触覚情報と視覚情報がほぼ同時に提示されるときに,視覚情報を優先してしまう特性(視覚バイアス)は,微細運動機能の低下と関連しているが,それとメディア視聴時間などは関係なかった.

研究内容

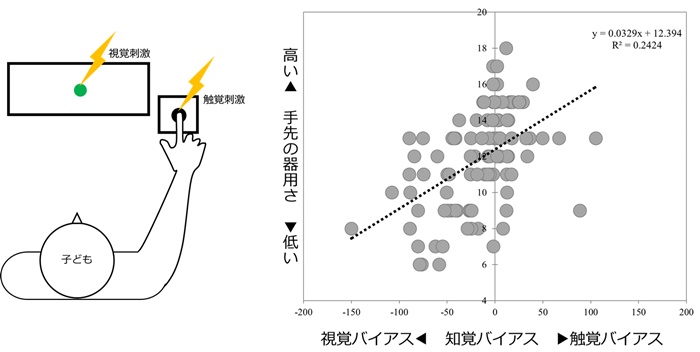

6~12歳の学童期の定型発達児100名を対象に,メディア視聴時間,メディア嗜好度,知覚バイアス,微細運動機能を測定しました.メディア視聴時間は,1日あたりの平均視聴時間を抽出し,メディア嗜好度は“とても好き”から“とても嫌い”までの7件法で抽出されました.知覚バイアスは「視覚-触覚時間順序判断課題*(下図左)」用いて測定されました.この課題では,様々な時間間隔で視覚刺激(緑色LEDの点滅)と触覚刺激(振動)が呈示され,子どもたちは視覚と触覚のどちらの刺激が早く(先に)呈示されたのかを回答します.例えば,実際には触覚刺激が先に呈示されたのに,「視覚刺激の方が早かった」と回答すれば,それは視覚バイアスが強いというように,視覚と触覚のどちらに偏り(バイアス)があるかを定量的に表す課題です.微細運動機能は,国際標準評価バッテリー(M-ABC-2)の手先の器用さテストが使用されました.

*Keio Method: Maeda T. Method and device for diagnosing schizophrenia. International Application No.PCT/JP2016/087182. Japanese Patent No.6560765, 2019.

左図:視覚-触覚時間順序判断課題,

右図:知覚バイアスと微細運動機能との相関関係

結果として,年齢の増加とメディア視聴時間の増加,メディア視聴時間の増加とメディア嗜好度の増加には,相関関係がありました.しかしながら,メディア視聴時間/メディア嗜好度と知覚バイアス/微細運動機能との間には相関関係は認められませんでした.一方で,相関分析と階層的重回帰分析の結果,視覚への偏り(視覚バイアス)が強くなるほど,微細運動機能が低下するという関係性が認められ,微細運動機能が比較的低い子どもでは,視覚バイアスが強いことが示されました(図右).

本研究の意義および今後の展開

一般的にも,メディア視聴は,子どもの発達に悪影響を与えると考えられており,実際に肥満,睡眠障害,摂食障害などの健康への影響をはじめ,様々な認知機能・運動機能への負の影響が示されています.しかしながら,本研究では,メディア視聴が子どもの知覚バイアスや微細運動機能に与える悪影響は認められませんでした.興味深いことに,本研究では,メディア嗜好度の7件法において,メディアについて少しでも嫌いと答えた児は皆無であり,子どもにおけるメディア嗜好の高さが窺えました.近年では,アクティブビデオゲームを用いた介入が,脳性麻痺や発達性協調運動障害といった運動障害に効果的であることも報告されています.これらのことは,メディア自体ではなく,メディアの使い方が重要であることを示唆しており,どのような要因が交絡因子となるのかについての更なる研究が求められます.

本研究では,視覚バイアスの増加が微細運動機能の低下と関連していることが示されました.しかしながら,図右の散布図を見ても分かるように,決して触覚バイアスの増加が微細運動機能の向上につながるわけではなく,知覚バイアスがどちらにも偏っていないことが,微細運動機能の向上につながる可能性が示唆されました.

論文情報

Nobusako S, Tsujimoto T, Sakai A, Shuto T, Furukawa E, Osumi M, Nakai A, Maeda T, Morioka S. Manual Dexterity is not Related to Media Viewing but is Related to Perceptual Bias in School-Age Children. Brain Sci. 2020, 10(2), 100.

問い合わせ先

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

准教授 信迫悟志

Tel: 0745-54-1601

Fax: 0745-54-1600

E-mail: s.nobusako@kio.ac.jp