森岡 周 教授と大学院生が第40回日本疼痛学会で発表してきました

平成30年6月15日,16日に長崎で開催された第40回日本疼痛学会に健康科学研究科の森岡教授と私(片山脩 博士後期課程)で参加してきました.

学会では細胞や分子レベルでの基礎研究から薬理学,そしてリハビリテーションまで多彩な演題発表とシンポジウムが組まれており大変勉強になりました.

森岡教授はシンポジウム「幻肢痛のメカニズムと新規治療戦略」にて座長および演者として講演を行われました.講演では,森岡研究室の研究成果を紹介しながら「幻肢痛を含んだ身体性変容のメカニズムとニューロリハビリテーション」についてお話されました.

私は博士後期課程で行っている「感覚運動の不一致による身体性変容の脳内情報処理メカニズム」についてポスターセッションにて発表を行いました.発表は自由討論形式でしたので多くの方々とゆっくり議論することができました.以前からお話をしたかった先生も内容を聞きに来てくださり,今後の研究につながる様々なアドバイスを頂けました.

1日目の夜には,長崎大学の沖田教授,神戸学院大学の松原教授の研究室の方々との懇親会が開催されました.学会会場とは異なり,和やかな雰囲気の中で情報交換を行うことができました.

このような貴重な経験をさせて頂いた森岡教授と畿央大学に深く感謝申し上げます.

今回の発表内容を論文としてまとめ,今後も研究活動に取り組んでいきたいと思います.

健康科学研究科 博士後期課程3年

片山脩

子どもにおける手運動機能は,視覚と運動を統合する能力の強力な予測因子である

PRESS RELEASE 2018.6.13

ヒトの運動発達,運動学習を支える脳内システムの一つに,教師あり学習があります.教師あり学習とは,フィードフォワード(運動)情報とフィードバック(感覚)情報を比較し,誤差信号を教師信号として,迅速な運動の修正を可能にします.反復練習により,運動が徐々に上達していく背景には,この教師あり学習が関与しています.

一方で,この教師あり学習の基本形である運動と感覚を比較し統合する能力は,子ども時代に年齢増加に伴って発達変化することが分かっています.すなわち,乳児期⇒幼児期⇒学童期⇒青年期と成長(年齢が増加)するにつれ,感覚-運動統合能力は向上します.しかしながら,子どもが有する運動機能と感覚-運動統合能力との関係は,よく分かっておらず,子どもが有する運動機能が感覚-運動統合能力の予測因子となるか否かは明確になっていませんでした.畿央大学ニューロリハビリテーション研究センターの信迫悟志 助教と森岡周 教授らは,嶋田総太郎 教授(明治大学),中井昭夫 教授(武庫川女子大学)らと共同で,子どもが有する手運動機能は,年齢に関わらず,運動情報と視覚情報を統合する(視覚-運動統合)能力の強力な予測因子であることを明らかにしました.この研究成果は,Frontiers in Psychology誌 (Manual Dexterity Is a Strong Predictor of Visuo-Motor Temporal Integration in Children)に掲載されています.

研究概要

視覚情報と運動情報を時間的に統合する能力(視覚-運動時間的統合能力)とは,自己の運動とその視覚フィードバックが同期しているか否かを認識する能力です.そして,この視覚-運動時間的統合能力は,小児期に年齢増加に伴い,発達変化することが分かっています.具体的には,生後1-5カ月の乳児では,自己運動とその視覚フィードバックとの間に3秒もの誤差を与えても認識できませんが,生後6-11カ月の乳児では2秒もの誤差であれば認識できることが示されています.さらに5歳児では約250ミリ秒の誤差が,8歳児では約110ミリ秒の誤差が,そして成人前には約60ミリ秒の誤差が認識できるとされています(誤差時間については,実験方法によって異なります).このように,年齢は視覚-運動時間的統合能力の予測因子であることが分かっていました.

一方で,この視覚-運動時間的統合能力は,運動機能とも深い関係があることが予想されますが,視覚-運動時間的統合能力と子どもが有する運動機能との関係性は明らかになっていませんでした.

そこで信迫助教らの研究グループは,4歳児から15歳児までの手運動機能と視覚-運動時間的統合能力を調査しました.その結果,先行研究と同様に,視覚-運動時間的統合能力は年齢増加に伴って向上することが示されましたが,同時に,手運動機能の向上に伴って視覚-運動時間的統合能力が向上することも示されました.結論として,子どもにおける手運動機能は,年齢に関わらず,視覚-運動時間的統合能力の有意な予測因子であることが示されました.

本研究のポイント

■ 子どもが有する手運動機能(手運動の器用さ)は,年齢とは関係なく,子どもが有する視覚-運動時間的統合能力の強力な予測因子であること,すなわち子どもにおける手運動機能と視覚-運動時間的統合能力との間には,直接的な関係(ダイレクト-リンク)があることを明らかにした.

研究内容

本研究には,医療的状態,発達障害,知的障害の診断を持たない4歳から15歳までの139児が参加しました.そのうち,132児が実験課題を完了しました.手運動機能の測定には,共同研究者の中井昭夫教授(武庫川女子大学)が日本での標準化研究を実施している国際標準評価バッテリーが使用されました.このバッテリーで測定された得点が高いほど,手運動機能が高いことを表します.視覚-運動時間的統合能力の測定には,共同研究者の嶋田総太郎教授(明治大学)が開発した映像遅延検出課題が使用され,この課題で抽出される遅延検出閾値と遅延検出確率曲線の勾配が,視覚-運動時間的統合能力を反映する指標となりました.遅延検出閾値の短縮と勾配の増加は,視覚-運動時間的統合能力が高いことを表します.

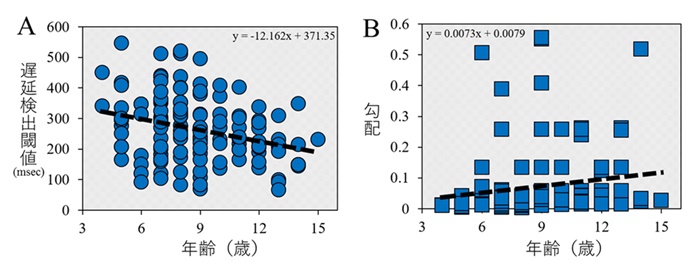

図1:年齢と視覚-運動時間的統合能力との関係

A:年齢と遅延検出閾値の関係.年齢が増加するほど,遅延検出閾値は短縮した.

B:年齢と勾配との関係.年齢が増加するほど,勾配は増加した.

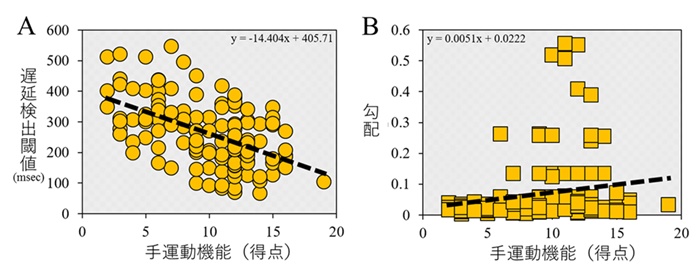

図2:手運動機能と視覚-運動時間的統合能力との関係

A:手運動機能と遅延検出閾値の関係.手運動機能が向上するほど,遅延検出閾値は短縮した.

B:手運動機能と勾配との関係.手運動機能が向上するほど,勾配は増加した.

結果,年齢の増加に伴って,遅延検出閾値は短縮し,勾配は増加しました(図1-A・B).このことは,年齢の増加に伴って,視覚-運動時間的統合能力が向上することを意味しました.一方で,手運動機能の向上に伴って,遅延検出閾値は短縮し,勾配は増加しました(図2-A・B).このことは,手運動機能の向上に伴って,視覚-運動時間的統合能力が向上することを意味しました.

しかしながらこの段階では,(本研究で使用した国際標準評価バッテリーは年齢調整テストであるが,)偶然に高年齢児ほど手運動機能が高かったために,年齢だけでなく,手運動機能と視覚-運動時間的統合能力との間にも相関関係が認められた可能性がありました.

そこで,階層的重回帰分析によって,年齢と手運動機能の交互作用を検討しました.その結果,年齢と手運動機能との間には交互作用はありませんでした.したがって,子どもが有する手運動機能(手の器用さ)は,年齢とは独立して,視覚-運動時間的統合能力の強力な予測因子であることが示されました.

本研究の臨床的意義および今後の展開

本研究結果は,子どもが有する手運動機能は,年齢と同様に,子どもの視覚-運動時間的統合能力の重要な予測因子であることを示しました.

本研究結果と先行研究(Nobusako et al., Front. Neurol. 2018)は,一貫して,運動の器用さと視覚-運動統合との間には重要な関連性があることを示し,子どもの運動の不器用さの改善のために,視覚-運動統合を促進・向上するリハビリテーション技術の必要性を強調しました.

関連論文

Nobusako S, Sakai A, Tsujimoto T, Shuto T, Nishi Y

, Asano D, Furukawa E, Zama T, Osumi M, Shimada S, Morioka S, Nakai A.

Front Neurol. 2018 Mar 5;9:114.

論文情報

Nobusako S, Sakai A, Tsujimoto T, Shuto T, Nishi Y, Asano D, Furukawa E, Zama T, Osumi M, Shimada S, Morioka S, Nakai A.

Manual Dexterity Is a Strong Predictor of Visuo-Motor Temporal Integration in Children.

Front Psychol. 2018 June 12. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.00948

問い合わせ先

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

畿央大学大学院健康科学研究科

助教 信迫 悟志(ノブサコ サトシ)

Tel: 0745-54-1601 Fax: 0745-54-1600

E-mail: s.nobusako@kio.ac.jp

痛みがあると運動の切り替えに時間がかかる

PRESS RELEASE 2018.5.8

術後痛を慢性化させる要因は痛みの強度だけでなく,心理的要因が大きく関与していることは周知のこととなってきています.その中でも,“運動恐怖(=患肢を動かすことへの恐怖心)”は,日常生活動作の悪化や運動障害に起因し,慢性疼痛発症の危険因子とされています.畿央大学大学院健康科学研究科の今井亮太 客員講師らは,橈骨遠位端骨折後患者を対象に,ビデオカメラで記録した手指タッピング動作(母指と示指の反復開閉運動)を解析するによって,運動恐怖を運動学的に定量化することを試みました.その結果,運動への恐怖心が強い症例ほど,運動方向を切り替える時間が長くかかっていることを明らかにし,このような運動学的異常を「運動の躊躇」と定義しました.この研究成果から術後患者が示す恐怖を客観的にセラピストが把握できる可能性が考えられます.この論文は,Hand surgery & Rehabilitation誌(Relationship between pain and hesitation during movement initiation after distal radius fracture surgery: A preliminary study)に掲載されています.

研究概要

整形外科疾患術後患者の主とする問題は痛みであることが多く,その術後痛の遷延化は日常生活動作(ADL;Activity Daily of Life)を制限します.術後遷延痛の発生率は約50%といわれており,その中でも約10%が重度な痛みを有すると報告されています.つまり,多くの術後患者が痛みの慢性化を発症する可能性を秘めています.そのため,術後急性期では,炎症症状に伴う痛みを遷延化させず,慢性疼痛の発症を予防することが求められます.また,慢性化させる要因は痛みの強さだけでなく,痛みに対する心理的要因が大きく関与しています.中でも,“運動恐怖”(=患肢を動かすことへの恐怖心)は,患肢の不動化に続くADL障害の悪化,さらなる術後遷延痛をもたらすと考えられます.

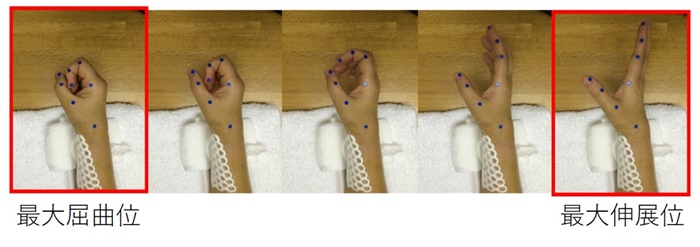

そこで,本研究では術後患者が示す心理的要因の運動恐怖を客観的に定量化が可能かどうか試みました.橈骨遠位端骨折術後患者が示す手指の屈伸運動をビデオカメラで撮影し,記録された映像を1枚1枚のフレームに切り分け,速度が0になる時点(最大伸展位・最大屈曲位)のフレーム数を測定しました(Firure.1).その結果,つまり運動を切り替える時間が痛みの緩和とともに短縮していく様子が観察されました.また,術後5日目から痛みや心理面と有意な相関関係が認められました.我々は,この運動を切り替える際に時間がかかっています現象を「運動の躊躇」と定義しました.

本研究のポイント

■ 術後急性期での“運動恐怖”を,動画解析により定量化し,“運動の躊躇”を定義しました.

研究内容

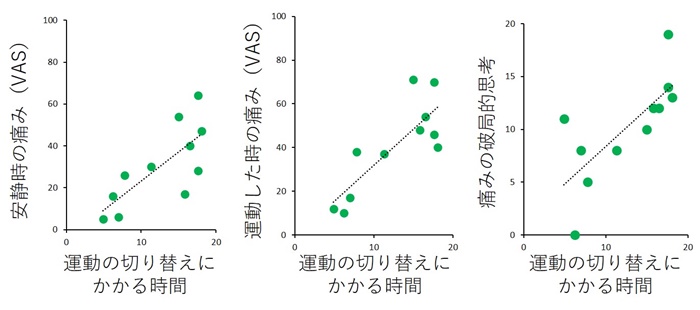

橈骨遠位端骨折術後患者の痛み強度の評価(安静時痛,運動時痛),心理的評価,関節可動域と手指のタッピング運動との関係性を調査しました.評価期間は術後1日目,3日目,5日目,7日目,2週間後,3週間後,1ヵ月後まで継続的に実施しました.タッピング運動の評価方法は,橈骨遠位端骨折術後患者が示す手指の屈伸運動をビデオカメラで撮影し,記録された映像を1枚1枚のフレームに切り分け,速度が0になる時点(最大伸展位・最大屈曲位)のフレーム数を測定しました(=運動を切り替える際にかかる時間)(図1).結果,痛み強度や心理面はフレーム数と術後1日目,3日目と有意な相関関係が示されませんでした.しかし,術後5日目から有意な相関関係が認められました(図2).

図1:手指タッピング動作の映像

手指の屈伸運動をビデオカメラで撮影し,映像をフレームに切り分け,速度が0になる時点(最大伸展位・最大屈曲位)のフレーム数を測定した.

図2:術後5日目の痛みとフレーム数との相関関係

本研究の意義および今後の展開

本研究結果から,臨床で簡便に実施可能なタッピング運動から客観的に痛みや痛みの心理面を評価できる可能性を示すことができました.痛みや心理面の紙面評価も重要ですが,紙面評価は主観的でありバイアスが大きく影響します.そのため臨床上,患者示す運動から客観的に定量化し評価することが重要であると考えます.今後は術後急性期から恐怖を著明に示す患者に対する介入研究を実施していく予定です.

論文情報

Imai R, Osumi M, Ishigaki T, Morioka S.

Hand Surg Rehabil. 2018

問い合わせ先

畿央大学大学院健康科学研究科

客員講師 今井 亮太(イマイ リョウタ)

Tel: 0745-54-1601 Fax: 0745-54-1600

E-mail: ryo7891@gmail.com

森岡 周 教授と大学院生がCognitive Neuroscience Societyで発表してきました!

3月24日から27日にかけてボストンで開催された第25回Cognitive Neuroscience Societyに森岡周教授,石垣智也(博士後期課程)と私(林田一輝 修士課程)が発表してきましたので報告させていただきます.

本学会は知覚,運動制御,注意,記憶,情動,発達など認知神経科学に関連する約800の一般演題があり,どの演題も非常に活発に議論されていました.1日目に運動主体感の研究を私と森岡教授が連番で発表を行いました.私にとって初めての国際学会で非常に緊張していましたが,多くの方が間髪入れずに質問に来ていただき,2時間の発表時間はあっという間に過ぎました.発表に向けて準備に時間をかけていたため,なんとか伝えることができたと思いますが,議論するための英語スキルが無く非常にもどかしく感じました.そんな中,拙いプレゼンテーションながらもVery interesting! You did it!!と言っていただき,今後の活動に対してモチベートされました.

3日目はこの3月に博士後期課程を修了した石垣智也が対人ライトタッチの研究を発表し,その内容に多くの方が興味を持たれていました.英語での発表は慣れているようで,複雑な方法論を丁寧に話されている印象を持ちました.発表内容はすでに原著論文として国際雑誌(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29218022)に掲載されており,私も早く論文化せねばという思いが強くなりました.

シンポジウムでは座長やシンポジストの発表で会場から笑いが起こることがしばしばあり,今回初めて国際学会に参加した印象は良い意味で皆が非常にラフであるということです.リクルートスーツを着ている者は一人もなく,コーヒーを飲みながら議論している風景が多く見られました.私の研究に対して,何も知らないけど面白そうだから教えて欲しいといった方が少なくなく,自身の研究領域と全く関係の無い研究に対して質問し,興味関心を広げようとする研究者としてのあるべき姿を感じ,それはまさに森岡教授が普段から言われている「他人の研究に興味を持ちなさい」という教えそのものでした.身をもってそれを経験できたと感じています.

このような貴重な経験ができたのは森岡教授をはじめとする研究室の仲間の日頃のご指導と,畿央大学の手厚いバックアップがあったからであり,ここに深く感謝致します.

【発表演題】

森岡 周 教授

Sense of agency and motor performance are stronger when an individual is capable of motor prediction

林田一輝(修士課程)

Effects of sharing goals with others on sense of agency and motor performance

石垣智也(博士課程)

Association between Unintentional Interpersonal Postural Coordination Produced by Interpersonal Light Touch and the Intensity of Social Relationship

修士課程 林田一輝

[Journal Club]静的立位時における足関節筋の同時収縮は高齢者の姿勢安定性の低下と関連する

Vette AH, Sayenko DG, Jones M, Abe MO, Nakazawa K, Masani K

Ankle muscle co-contractions during quiet standing are associated with decreased postural steadiness in the elderly.

Gait Posture. 2017 Jun; 55: 31-36

一般的に,高齢者では若年者と比較し静止立位における姿勢安定性は低下しており,具体的には足圧中心(COP)の動揺面積は広く,移動速度は速くなると報告されています.これには加齢に伴う筋力や感覚機能,反射機能の低下など様々な要因が複合的に関与すると考えられています.筋活動では,足関節トルクが大きく寄与するとされており,特にヒラメ筋の活動が大きいとされている一方で,拮抗筋である足関節背屈筋(前脛骨筋)の活動はほとんどみられないとされています.しかし,姿勢安定性が低下している高齢者の場合には足関節背屈筋の活動が増加しており,両筋の同時収縮により足関節の硬直性を増加させることが報告されています.今回紹介する論文では,静的立位時における重心動揺と足関節筋活動を計測し,加齢に伴う足関節筋の同時収縮と姿勢安定性の関係性を調べることを目的としています.

対象は健常成人27名(27.2±4.5歳)および健常高齢者23名(66.2±5.0歳)であり,90秒間開眼した状態での静的立位を保持した際の重心動揺を計測し,同時に右前脛骨筋,ヒラメ筋,および腓腹筋内側頭より表面筋電図を記録しました.また本来静止立位中に活動が少ない前脛骨筋の活動期間を同定するために,安静座位での筋活動における3SD以上の活動が生じた期間を活動期(TAon期),以下の期間を非活動期(TAoff期)に分類しています.

結果として,高齢者は若年者と比較しTAon期が有意に長く,特に7人の高齢者は立位期間中全体にわたって常に活性を示していました.またTAon期とTAoff期の重心動揺の違いをみると,高齢者ではCOPの変動性・移動速度ともにTAon期に有意に高く,同様に,COPより仮想的に算出した身体重心(COM)においても変動性,移動速度および加速度においてTAon期に有意に高値を示しました.

このことより,TAon期における姿勢安定性の低下が足関節の同時収縮に伴う足関節の硬直性と関連することが示唆されました.先行研究において,立位時に随意収縮を増加させた際にCOM速度およびCOP速度が増加することが示されていますが(Warnica et al., 2014),今回の研究では静止立位時のTAon期間における姿勢の安定性の低下が高齢者にのみ生じたことが重要であると著者らは述べています.臨床場面においても,高齢者の姿勢安定性の向上には,筋活動の強化だけでなく過剰な筋出力の制御に向けた介入が必要であることを考えされられる研究です.

長崎大学大学院 運動障害リハビリテーション学研究室と研究交流会をしました!

平成30年3月10日(土)に長崎大学大学院の沖田実教授の運動障害リハビリテーション学研究室から平瀬達哉先生,本田祐一郎先生,大賀智史先生,佐々木遼先生をお招きし,研究交流会が開催されました.

当研究室からは,佐藤剛介さん(客員研究員),今井亮太さん(博士後期課程),高村優作さん(博士後期課程),藤井慎太郎さん(博士後期課程)が研究内容を発表しました.

金子研究科長にもご参加頂き,活発なディスカッションが行われました.

沖田教授からは,「筋性拘縮の病態とその発生メカニズム」と題して研究室の最新のデータを踏まえた講演をして頂きました.筋性拘縮の新しい知見を知る事ができ大変勉強になりました.内容もそうですが,講演内容の構成が素晴らしくプレゼンテーションの方法についても勉強させて頂きました.

金子研究科長からは,生理学の視点からイオンやチャネル,細胞核に関するご指摘やご質問があり,生理学者としてまだまだ現役でおられることを再認識致しました.

ディスカッションの中で,NGF(神経成長因子)はいい事も沢山してくれるが発痛物質でもあることについて,「なぜ,発痛物質となるNGFを産生するのでしょうね」と一言おっしゃられました.その何気ない一言にロマンを感じました.

普段から森岡教授がおっしゃられている治療法ありきのリハビリテーションではなく,病態・メカニズムをベースとするリハビリテーションの実践に向けて,今の自分にできる研究に集中したいと思います.

懇親会では金子研究科長の隣でハーバード大学へ留学中のお話など様々なことを伺うことが出来てとても幸せな時間でした.

このような機会を企画し,開催して頂いた森岡教授,沖田教授をはじめとする沖田研究室の皆様と運営をして頂いた今井亮太さんに感謝申し上げます.

畿央大学大学院健康科学研究科

博士後期課程2年 片山脩

視覚と運動を時間的に統合することの困難さは,子どもにおける手先の器用さに影響する

PRESS RELEASE 2018.3.6

ヒトが初めてする運動は,常に感覚フィードバックに頼らざるを得ず,拙劣でぎこちないものです.しかしながら,何度も経験することで,巧妙かつスムーズになってきます.このようなヒトの適応的な運動学習を可能にする脳内システムは,内部モデルと呼ばれています.内部モデルは運動結果の予測と実際の感覚フィードバックを比較し,誤差信号を教師信号として,迅速な運動の修正を可能にします.したがって,運動と感覚を比較し統合する機能は,運動発達・運動学習において極めて重要と考えられています.一方で,運動学習においては,他者の運動を観察し模倣する能力も重要とされており,この運動観察と模倣の神経基盤として,ミラーニューロンシステムが知られています.このミラーニューロンシステムは,他者の運動をモデリングすることによって運動学習や新しい運動スキルの獲得に貢献しているとされています.畿央大学ニューロリハビリテーション研究センターの信迫悟志特任助教と森岡周教授らは,明治大学理工学部の嶋田総太郎教授,兵庫県立リハビリテーション中央病院の中井昭夫医師らと共同で,運動の不器用さを有する子どもが,視覚と運動を時間的に統合することに困難を有しており,その視覚-運動時間的統合困難が子どもの運動の不器用さの重要な予測因子となることを明らかにしました.これは,発達性協調運動障害に対する新たなニューロリハビリテーション技術開発に向けた基礎的知見になるものと期待されます.この研究成果は,Frontiers in Neurology誌 (Deficits in visuo-motor temporal integration impacts manual dexterity in probable developmental coordination disorder)に掲載されています.

研究概要

発達性協調運動障害(Developmental Coordination Disorder: DCD)は,箸やはさみを使用したり,字を書いたり,蝶結びをしたり,あるいは自転車に乗ったり,スポーツに参加するなどの運動技能において,年齢から期待されるレベルよりも顕著に運動の不器用さが現れる発達障害の一類型です.

DCDの神経学的メカニズムとして,内部モデル障害やミラーニューロンシステム障害などが示唆されています.しかしながら,内部モデルの主要な働きである運動結果の予測信号と結果のフィードバック信号を比較し,次の運動指令を修正するための教師信号を生成する機能,すなわち視覚-運動統合のための脳の時間窓が,DCDにおいて定型発達(Typical Development: TD)と異なっているか否かは明らかになっていませんでした.またミラーニューロンシステムは,意図的な模倣ではなく,自動的な模倣機能を担うとされていますが,この自動模倣機能が,DCDにおいてTDと異なっているか否かは明らかになっていませんでした.

さらにDCDは,自閉症スペクトラム障害(ASD)や注意欠陥多動性障害(ADHD)と頻繁に併存することや抑うつを呈しやすいことも明らかになっています.

信迫特任助教らのグループは,DCDのリスクを有する児(probable DCD: pDCD)とTD児との間で,視覚-運動時間的統合機能,自動模倣機能,およびASD・ADHD・抑うつ傾向が異なるか否かについて調べ,さらに運動の不器用さに繋がる因子について調査しました.その結果,pDCD児には視覚-運動時間的統合機能および自動模倣機能の低下があることが示されました.またpDCD児は,ASD・ADHD・抑うつ傾向が高いことも示されました.結論として,視覚-運動時間的統合機能の低下が,子どもの手先の不器用さの重要な予測因子であることが示されました.

本研究のポイント

■ DCDのリスクを有する児には,運動と視覚フィードバックを時間的に統合する機能および自動模倣機能に低下があることを明らかにした.視覚-運動時間的統合機能の低下は,運動の不器用さの重要な予測因子であることを明らかにした.

研究内容

本研究には,DCDのリスクを有する児(probable DCD: pDCD)29名とTD児42名が参加しました.群分けには,共同研究者の中井昭夫医師(兵庫県立リハビリテーション中央病院)が日本での標準化研究を実施しているDCDの国際標準評価バッテリーが使用されました.測定内容は,視覚-運動時間的統合機能,自動模倣機能,ASD傾向,ADHD傾向,抑うつ傾向でした.視覚-運動時間的統合機能の測定には,共同研究者の嶋田総太郎教授(明治大学理工学部)が開発した視覚フィードバック遅延検出課題が使用され,この課題で抽出される遅延検出閾値と遅延検出確率曲線の勾配が視覚-運動時間的統合機能を反映する指標となりました.遅延検出閾値の短縮と勾配の増加は,視覚-運動時間的統合機能が高いことを表します.自動模倣機能の測定には,運動観察干渉課題が使用され,この課題で抽出される干渉効果が自動模倣機能を反映する指標となりました.干渉効果の増加は,自動模倣機能が高いことを表します.その他,ASD傾向はSCQ,ADHD傾向はADHD-RS,抑うつ傾向はDSRS-Cを使用して測定されました.

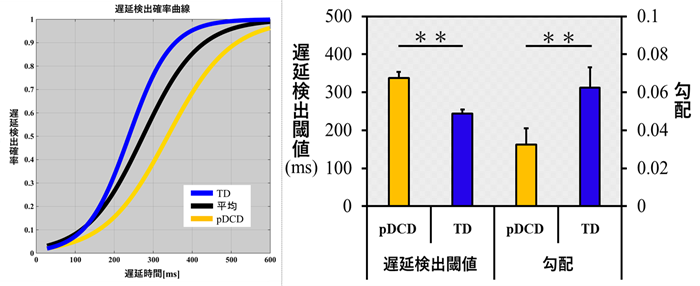

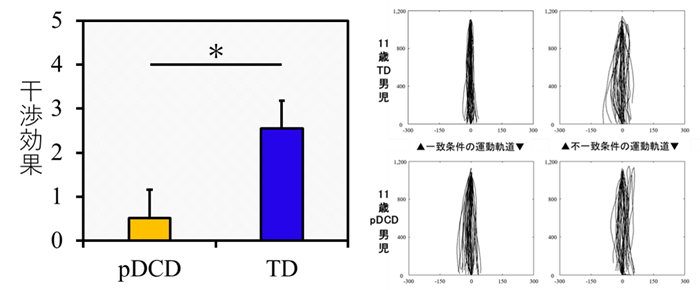

図1:視覚フィードバック遅延検出課題の結果

左図は,pDCD群とTD群の遅延検出確率曲線を示す.曲線が左方に偏り,曲線の傾きが急であるほど,遅延検出が優れていることを表す.

右図は,統計学的な比較結果.pDCD群は,TD群と比較して,遅延検出閾値が延長し,勾配が低下していた.

図2:運動観察干渉課題の結果

左図は,pDCD群とTD群の干渉効果の比較結果を示す.pDCD群の干渉効果は,TD群と比較して,低下していた.

右図は,代表例を示す.上は,TD群の11歳男児の運動軌道.下はpDCD群の11歳男児の運動軌道.

結果,pDCD群は,TD群と比較して,遅延検出閾値が延長し,勾配は低下しました(図1).このことは,pDCD群が,視覚-運動時間的統合機能の低下を有することを意味しました.またpDCD群は,TD群と比較して,干渉効果が低下しました(図2).このことは,pDCD群が,自動模倣機能の低下をも有することを意味しました.手先の器用さは,視覚-運動時間的統合機能,ASD傾向,ADHD傾向と相関関係にありました.続く統計学的検討の結果,視覚-運動時間的統合機能とASD傾向は,手先の器用さの予測因子である

ことが示されました.結論として,視覚-運動時間的統合の困難は,子どもの手先の不器用さを予測する最大の因子であることが示されました.

本研究の意義および今後の展開

本研究結果は,視覚-運動時間的統合機能は,DCDの神経学的メカニズムを調査する将来の脳イメージング研究において,DCDの心理物理マーカーとして役立つことを示唆しました.

またDCDに対する介入として,視覚-運動時間的統合を改善することが有効である可能性を示唆し,視覚-運動時間的統合を促進する新しいニューロリハビリテーション技術の開発の必要性を示しました.

論文情報

Satoshi Nobusako, Ayami Sakai, Taeko Tsujimoto, Takashi Shuto, Yuki Nishi, Daiki Asano, Emi Furukawa, Takuro Zama, Michihiro Osumi, Sotaro Shimada, Shu Morioka, Akio Nakai.

Frontiers in Neurology. 2018.

問い合わせ先

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

畿央大学大学院健康科学研究科

特任助教 信迫 悟志(ノブサコ サトシ)

Tel: 0745-54-1601 Fax: 0745-54-1600

E-mail: s.nobusako@kio.ac.jp

第6回身体性システム領域会議で発表しました!

2018年3月1日~3日に鹿児島県で開催された「脳内身体表現の変容機構の理解と制御」H29年度研究成果報告会で,森岡周教授・信迫悟志特任助教・大住倫弘特任助教・片山脩(博士課程)・私(今井亮太)がそれぞれの成果を発表してきました.

http://embodied-brain.org/

100名を超える参加者の中には,脳科学者,生理学者,工学の研究者などなど,教科書や文献,テレビで拝見したことのあるもの凄い先生方がおられました.

会議では3日間びっしりと様々な領域からの研究成果報告があり,盛んにディスカッションが行われました.

この会議は,文部科学省科学研究費補助金(平成26~30年度)新学術領域研究(研究領域提案型)「脳内身体表現の変容機構の理解と制御」での各領域での全体会議であり,本研究センターも参画しております.

(https:https://www.kio.ac.jp/nrc/research_top/reserach_test).

その道の研究分野では世界的にも有名で国内では名誉教授となられている先生方が自身の研究分野でなくても,壇上で発表される先生方の研究成果の意義を理解しようとする姿勢,そして少しでも新しいことを学ぼうという姿勢です.感銘を受けると同時に襟を正される思いでした.

目の前で繰り広げられる先生方のディスカッションにただただ圧倒される3日間でした.

最後には,「論文として世に出なければ,その研究はやらなかった事と等価です.研究にかかった時間や労力,資金も全てゼロになります.だから,若い方々は論文を書いて下さい.」というお言葉を頂きました.

未発表の内容が多いため,詳しい内容はお知らせできませんが,多くの研究者から意見を頂き,非常に充実したディスカッションの場でした.引き続き,研究を進めていこうと思います.

畿央大学大学院健康科学研究科

今井亮太

理学療法士のBurcu Dilek(トルコ)がニューロリハ研究センターに滞在しました

2018年2月13日~21日,理学療法士のBurcu Dilekがニューロリハビリテーション研究センターに滞在していました.彼女は博士号をもつトルコの理学療法士で,痛みのリハビリを専門にしている研究者です.博士後期課程 今井亮太さんの運動錯覚の論文をPubmedでみつけて,森岡 周 教授とニューロ研究センターの存在を知り,「(日本が好きだし)是非とも畿央大学ニューロ研究センターへ行ってみたい!」となり,約20時間かけて日本へやってきました.

このような機会はニューロ研究センターにとって初めての機会でしたので,満足して頂けるのか心配していましたが,彼女の熱心な姿勢・眼差し(+美人)で連日の実験計測・ディスカッションは予想以上に充実しました.具体的には,「痛み条件付け研究」「腰痛の運動学研究」「感覚-運動統合の研究」「ラバーハンド研究」「ミラーセラピー研究」etc…と多くの痛み研究を体験・共有・意見交換することができました!

特に,近赤外脳機能計測法(fNIRS)や脳波(EEG)での痛み研究について興味があったようで,研究の困難さや面白さを共有できたことが良かったです.

大学院生の研究がきっかけとなって,今回のような機会が得られたことはニューロ研究センターにとって価値あることかと思います.Burcu が帰国して寂しいですが…今後も共同で研究を進めていければと思います!

森岡 周 教授,今井亮太さん,Burcuの研修スケジュール作成&おもてなし有難うございました.また,お忙しい中にもかかわらずディスカッション&おもてなしをして頂いた先生方・大学院生の方々に感謝致します.

左上:今回のきっかけとなった今井亮太さんとのツーショット

右上:Burcuの研究プレゼン

左下:森岡 周 教授とのディスカッション

右下:ランチタイム

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29122370

文責:大住倫弘

[Journal Club]半側空間無視の病態:注意の解放困難vs空間性ワーキングメモリー障害

Toba MN, Rabuffetti M, Duret C, Pradat-Diehl P, Gainotti G, Bartolomeo P.

Component deficits of visual neglect: “Magnetic” attraction of attention vs. impaired spatial working memory.

Neuropsychologia. 2017 109:52-62.

半側空間無視(USN)は右半球損傷の結果す生じる神経学的症候であり、対象者は左側の対象物を発見することや、反応することが困難となることが知られています。そのため、USNを有する症例は机上での探索課題でも右側のターゲットのみ探索し左側を探索しないなどの場面が典型的に見られます(Albert, 1973)。

USNの発現機序に関する議論は長年行われてきていますが、近年では注意配向(注意を向けること)や空間性ワーキングメモリー(空間的位置の記憶)、注意の持続、注意の解放(再定位、外発的な刺激による)などといった空間的・非空間的注意機能に関する複数の構成要素の障害が寄与することが知られています((Bartolomeo, 2007; Coulthard et al., 2007; Gainotti et al., 1991;Karnath, 1988). これらの構成要素の障害が症例によって異なりまた、複数の構成要素が相互に影響し合い、異なる複雑な症状特性を示すことが知られています。

臨床的にUSN症例は右側の対象物に注意を集中しやすく、そこから注意を解放することが難しいという症状がよく観察されます(Magnetic attraction; MA)。一方で、USN症例が空間性ワーキングメモリー(Spatial working memory: SWM)の低下を合併する場合も多く、そのような場合にも空間位置の記憶が難しく右空間の同じ場所を何度も探索してしまう場合があります。

本研究では、右半球損傷患者47名に対してタッチパネルPCを用いたターゲット探索課題を以下の3条件で実施しています。1)選択したターゲットがハイライトされる条件(右側へ注意が引き寄せられやすい条件:MAを評価)、2)選択したターゲットが削除される条件(右側から注意を解放しやすい条件:コントロール)、3)選択したターゲットが変化しない条件(どこを探索したか記憶が必要となる条件:SWMを評価)。上記三条件の成績を比較することで各症例におけるUSNを生じさせる構成要素として、右空間からの注意の解放困難さ(MA)と空間性ワーキングメモリー障害(SWM障害)にどのような特性を示すのかを分析しています。

結果として、MAが優位な症例とSWM障害が優位な症例がそれぞれ存在していることが明らかとなりました。これらの結果は無視症状の特性が症例によって異なり、多数の構成要素の組み合わせによって生じているという仮説を支持する結果であると著者は述べています。