身体運動制御学/高次脳機能学とニューロリハビリテーション研究会が開催されました

2016年7月30,31日に畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター主催の『第2回 身体運動制御学とニューロリハビリテーション研究会』と『第1回高次脳機能学とニューロリハビリテーション研究会』が開催されました.

招待講演として,井澤淳先生(筑波大学),今水寛先生(東京大学大学院),前田貴記先生(慶應義塾大学),吉田正俊先生(生理学研究所)にご登壇頂きました.

井澤先生からは,「計算論からアプローチする運動学習・運動障害・機能回復」と題して,運動学習の計算理論,計算論的にみた様々な疾患における運動障害のメカニズムと機能回復の可能性について,お話頂きました.特に運動学習における2つのコンポーネントである内部モデル(順モデル)と再最適化のお話は,臨床で認められる患者さんの運動障害の様態と非常にマッチしており,参加された臨床セラピストの視点が広がったと思います.

今水先生からは,「認知・運動学習と脳のネットワーク」と題して,内部モデルが小脳で形成されること,運動学習におけるfast dynamicsを担う前頭-頭頂ネットワーク,slow dynamicsを担う小脳,そして運動学習前のresting stateから個人の運動学習能力を予測できることまで,非常に美しい研究成果の数々をご紹介頂きました.

前田先生からは,「自己意識の神経心理学」と題して,身体所有感や運動主体感に関することを神経心理学的にご説明して頂きました.また,運動主体感の定量的評価である「Keio Method」についても詳しくご解説して頂きました.また質問時間では非常に活発な意見交換が行われ,非常に良い雰囲気でした.

吉田先生からは,「マカクザルを用いた半側空間無視動物モデル」と題して,半側空間無視に関連する病巣について分かりやすくご説明して頂き,自身のマカクザルでの半側空間無視研究をご紹介して頂き,脳のネットワークとして捉える重要性について解説して頂きました.

またケースディスカッションや指定演題では,植田耕造先生(星ヶ丘医療センター),菊地豊先生(脳血管研究所美原記念病院),生野公貴先生(西大和リハビリテーション病院リハビリテーション科),高村優作先生 (村田病院リハビリテーション科)にご登壇頂き,Lateropulsionを呈する症例,脊髄小脳変性症,半側空間無視のケーススタディおよび臨床研究をご紹介頂きました.どの先生も充実したサーベイから得られた豊富な知識に基づく仮説・検証作業を臨床実践されていました.

ポスターセッションでも研究者、臨床家などの垣根を超えたディスカッションが繰り広げられていました.

このように,第1線の研究者と臨床家が一堂に会して議論することで,未来のリハビリテーションが作られていくのだと思います.お集まり頂いた皆様に感謝致します.

[Journal Club]近位空間は身体図式によって変化する

Giglia G, Pia L, Folegatti A, Puma A, Fierro B, Cosentino G, Berti A, Brighina F.

Far Space Remapping by Tool Use: A rTMS Study Over the Right Posterior Parietal Cortex.

Brain Stimul. 2015 Jul-Aug;8(4):795-800.

経頭蓋磁気刺激 (Transcranial magnetic stimulation)で一時的に右後頭頂葉の機能を低下させることによって,近位空間(手が届くまでの範囲の空間)内で半側空間無視様の現象が出現することが知られています.(※半側空間無視:半側から与えられる刺激(視覚、聴覚、触覚等)を認識できなくなる症候).一方で,この近位空間は道具使用によって容易に変化するということも明らかにされています.例えば,杖などの長い道具を使用し続けると,私たちは道具を自分の身体の一部のように感じ,身体図式が延長すると同時に近位空間が心的に拡大する(遠位空間まで近位空間として認識するようになる)ことはとても有名です.

今回紹介する研究論文では,杖などの道具使用(道具の身体化)で近位空間が遠位まで拡大されることによって,右後頭頂葉へのTMSによって生じる近位空間内での半側空間無視様現象が遠位空間でも認められるようになるのではないかという仮説で実験をしています.

実際には,60cm(近位空間)と 120cm(遠位空間)にあるモニター上で線の長さを判断する課題を実施しました(詳細は本文参照).

そして右後頭頂葉へTMSを実施すると,60cm条件(近位空間)でのみ線の長さ判断にエラーが生じました(近位空間内でのみ半側空間無視症状が出現した).

一方で,興味深いことに,道具使用(長い棒を繰り返し使用する)条件では120cm条件(遠位空間)でも半側空間無視症状が生じました.つまり,道具使用によって身体図式が延長し,近位空間が遠位にまで拡大することによって,遠位空間が近位空間とみなされ,遠位空間内でも半側空間無視症状が出現したということです.

この研究結果から,近位空間での空間認知は身体図式に基づいて行われており,身体図式が変化することによって近位空間での空間認知が変化するということが実験的に明らかになりました.

これまでにも,近位空間認知に関する研究は多くありますが,本研究のように近位空間認知は自己身体認知に基づいているという見解の方が多いように感じます.

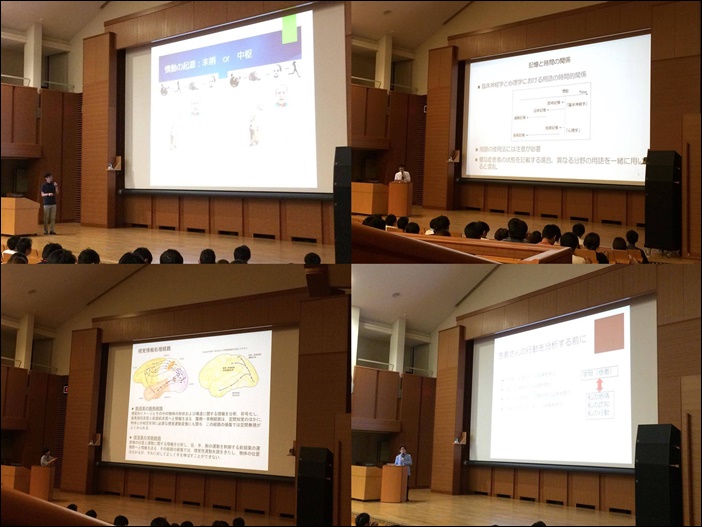

ニューロリハビリテーションセミナー機能編Aが開催されました.

2016年6月9,10日にニューロリハビリテーションセミナー機能編Aが畿央大学にて開催されました.

参加された先生方の活気のおかげで当研究センターにとっても大変有意義な週末となりました.改めまして御礼申し上げます.当日のセミナーの様子が少しでもお伝えできればと思い,以下に簡単にまとめてみましたので興味のある方は是非ご拝読下さい.

1日目は「情動の神経機構」(松尾篤先生)から始まりました。『(情動は,)理屈じゃない』をオープニングに紹介され,理屈ではない「情動」を科学した知見についてご紹介頂きました.続いての「記憶の神経機構」(前岡浩先生)では,認知症をはじめ何らかの記憶に問題を認める事例の基礎となる記憶に関わる中枢神経領域およびネットワーク,神経科学的メカニズム,分子メカニズムについてお話しして頂きました.第3講座の「視覚・体性感覚の神経機構」(大住倫弘)は,視覚や体性感覚処理やそれらの変換・統合過程に特異的な症状の認められる視覚性運動失調,自閉症,慢性疼痛疾患の幅広い知見を交えながら講義しました.1日目の最後の森岡周先生による「注意の神経機構」では,「注意」研究の歴史や方法論から始まり,「注意」のトップダウン処理・ボトムアップ処理に関わる脳領域や神経ネットワークについて,基礎研究と主に半側空間無視に関する臨床研究の両面から解説して頂きました.

2日目は言語聴覚士である河村民平先生による「言語の神経機構」からスタートし,音・語の認知,語の意味処理,文章の理解と生成,言語の学習という一連の流れで説明して頂きました.そして,信迫悟志先生による「上肢運動制御の神経機構」では,到達運動に関わる背側‐背側経路,把握運動に関わる背側‐腹側経路の神経メカニズムに基づいて,物体を見てからそれに対して到達・把握運動が生じるまでのプロセスを概説して頂きました.2日目の第3講座の岡田洋平先生による「姿勢制御の神経機構」では,ヒトの姿勢制御に重要である前庭感覚,視覚,固有感覚,触覚などの各論を概説して頂き,ヒトは状況に応じてそれらの感覚をどのように重みづけているのか,その神経機構はどのようなものなのかを紹介して頂きました.そして,機能編Aラストの講座である冷水誠先生による「運動学習の神経機構」では,誤差学習に関わる小脳の機能から丁寧に噛み砕いて講義して頂き,学習についての神経システムにおける最新の知見を紹介して頂きました.

昼休みの時間を利用してニューロリハビリテーション研究センターや実験室の見学会をしたり,初日の夜には懇親会をしたりと,参加された先生方とコミュニケーションをとることができ嬉しく思います.

10月には「機能編B」,2月には「病態・臨床編」が開催されます.参加される先生方のお役に少しでも立てるように内容をさらに洗練させていきますので今後とも宜しくお願い致します.

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

大住倫弘

保護中: 平成28年度ニューロリハビリテーションセミナー 機能編A 事前テキスト配布について

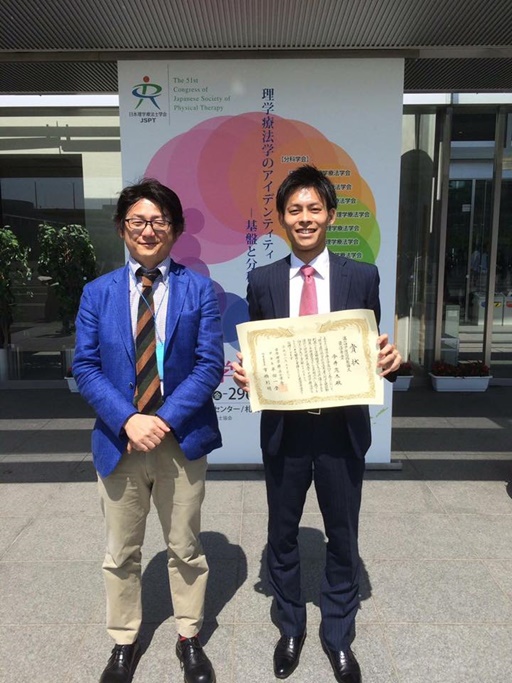

今井亮太さん(博士後期課程)が学術雑誌「理学療法学」で最優秀論文賞を受賞しました

平成28年5月27(金)~29日(日)に札幌コンベンションセンターにて第51回日本理学療法学術大会が行われました.今学会は,日本における理学療法士の学会で最も大きな学術大会であり,12の分化学会から成り立っています.その中,第50回日本理学療法学術大会における受賞者,そして日本理学療法士学会編集発行の2015年度「理学療法学」に掲載されている研究論文から選出され,それらに対する表彰式が行われました.私(今井亮太)は,「理学療法学第42巻1号」に掲載された原著論文「橈骨遠位端骨折術後患者に対する腱振動刺激による運動錯覚が急性疼痛に与える効果-手術後翌日からの早期介入-」が最優秀論文賞となり,今学会で表彰されました.これで私自身,5度目の表彰・受賞となりました.

本研究論文は,橈骨遠位端骨折術後患者に対し,あたかも自分の手が動いているかのような錯覚(腱振動刺激を用いた)を惹起させることで,痛みや痛みに対する不安,関節可動域への効果検証を行ったものです.結果,介入1週間後に痛み,心理面,関節可動域に有意な改善を認め,さらに2ヵ月後まで効果が持続することを明らかとしました.

本研究結果の理学療法への示唆は,疼痛理学療法においては,対象者の不動期間,痛み経験,破局的思考,不安を考慮した理学療法の実施が重要であるという点と,腱振動刺激は痛みの知覚をさせることなく,運動錯覚を惹起させることが可能であり,術後翌日といった早期介入が可能な有効な手段であることを示した点にあります.さらに,急性疼痛の軽減だけでなく,その後の痛みの慢性化防ぐことができる可能性がある方法であることも示しています.

現在はこの効果機序を検証するための研究を行っています.これにより,本介入方法の適応・不適応をより明確にすることができ,臨床で広く一般化された方法として使用されることを目的としています.

私が研究対象としている「痛み」は,不快な知覚,あるいは情動体験と定義されています.恐怖や嫌悪だけでなく不安や妬みなども痛みを修飾します.さらに,不快な知覚は人それぞれ違っており,バックグラウンドや生活環境によっても痛みは増悪することも考えられます.そのため,痛みに対するリハビリテーションは病態を多角的に捉え,対応することが求められています.私が所属する畿央大学大学院神経リハビリテーション学研究室,畿央大学ニューロリハビリテーション研究センターでは,「高次脳機能学部門」「社会神経科学部門」「身体運動制御学部門」「発達神経科学部門」の4つの領域で研究を行っています.大学院での授業では包括的にすべての講義を聞き,ゼミでは様々な分野から指摘・助言を頂ける環境です.このような研究領域を超えたコミュニケーションを図れることは,ニューロリハビリテーション研究センターの強みであり,このような環境で研究を行えたからこそ,今回の受賞に繋がったものと考えています.

最後に,研究を指導し受賞に導いて下さいました森岡周教授をはじめ,畿央大学ニューロリハビリテーションセンター特任助教の大住倫弘先生,本学大学院の神経リハビリテーション学研究室の皆様に深く感謝申し上げます.今後も,痛みを有する患者さんに有益な研究成果を発信し続けられるように,更なる研究活動に取り組んでいきます.

畿央大学大学院健康科学研究科 神経リハビリテーション学研究室

博士後期課程 今井亮太

第51回日本理学療法学術大会への参加報告

第51回日本理学療法学術大会に参加してきました.

今学術大会より12分科学会・5部門に分かれて行われるようになり,非常に多岐に渡る内容で全ての講演・演題を把握できませんが,私が見て・聞いたものに限り報告させて頂きます.

神経理学療法学会の「運動制御と身体認知を支える脳内身体表現の神経基盤」と題した内藤栄一先生のご講演では,腱振動錯覚の神経基盤としての反対側一次運動野と右半球前頭-頭頂ネットワークに関するお話がなされました.腱振動錯覚は,運動を行わずして,反対側一次運動野を活動させることが可能であり,運動療法が行えない麻痺や固定肢の回復に有用である可能性を指摘されました.

実際,本研究室博士課程の今井亮太さんは,この腱振動錯覚を利用した橈骨遠位端骨折術後急性疼痛に対する介入効果を調査しており,理学療法学に掲載されたその論文「橈骨遠位端骨折術後患者に対する腱振動刺激による運動錯覚が急性疼痛に与える効果 : 手術後翌日からの早期介入 」が,本学会において,最優秀論文賞として表彰されました.このような内容が,日本の理学療法界において最も権威ある学術誌で認められたことは,本学のニューロリハビリテーション研究を推し進めていくうえで,非常に大きな勇気と力になるものと感じます.

私は,小児理学療法学会と神経理学療法学会で2つの演題を発表させて頂きました.小児理学療法学会の方では,理学療法にはあまり馴染みのない模倣抑制や視点取得といった内容を含んだものでしたが,経頭蓋直流電気刺激(tDCS)を使用していることもあり,多くの方にご意見を頂くことができました.私が楽しみにしていた小児理学療法学会で行われた「教育現場と理学療法士」のシンポジウムでは,羽田空港で発生した事故の影響で,ご講演者がお一人登壇できなくなってしまいましたが,特別支援学校における支援の在り方について非常に考えさせられる時間となりました.一方で,この分野は科学的追及が困難な部分がある領域かと思われますが,私の研究分野でもあり,障害を抱えた子どもたちに価値ある研究を行わなくてはならないと思いを強くいたしました.

またもう一つの演題発表であった神経理学療法学会の方では,映像遅延装置システムを用いた視覚フィードバック遅延検出課題を用いた基礎研究であり,これまた理学療法にはあまり馴染みのないものでしたが,幾つかの的確な指摘を頂くこともでき,大変勉強になりました.この神経理学療法学会や日本支援工学理学療法学会では,tDCSや経頭蓋磁気刺激(TMS)などのニューロモデュレーション技術を使用した臨床研究やロボティクス技術を使用した臨床研究が数多く報告されるようになり,ニューロリハビリテーション技術は理学療法の一手段として定着しつつあるのを感じました.

私が拝聴した研究発表はいずれも高い精度で行われており,理学療法研究が非常に進歩しているのを強く感じました.その中でも,個人的に非常に面白く,今後が楽しみに感じたのは,本学の前岡浩准教授の研究報告でした.独創的で,これを臨床研究として活かすためには,どのようにしたら良いか,色々と思いを巡らされる内容でした.

その他,本研究室からは,約20演題の発表がありましたが,皆さんそれぞれ良いディスカッションができたようで,次の研究へのモチベーションが高まったようです

最後に本学会においても,森岡周教授の著書『リハビリテーションのための脳・神経科学入門 改訂第2版』が,売り上げ1位だったようです(ちなみに私も分担執筆させて頂いた阿部浩明先生編集の『高次脳機能障害に対する理学療法』は,3位だったようです).先に述べたようにこの日本理学療法学術大会においても,ニューロリハビリテーション技術に関する研究報告が非常に多くなってきましたが,その流れは森岡教授が10年前に著された第1版から始まったと考えると,敬服いたします.

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

信迫悟志

EmboSS2016(第1回身体性システム領域国際シンポジウム)で研究発表してきました.

2016年5月8日-9日に東京大学伊藤国際学術研究センターで開催されたThe 1st International Symposium on Embodied-Brain Systems Science (EmboSS 2016)で,森岡周教授が現在までの研究成果を発表され,大住倫弘特任助教と私(信迫)がそれぞれの研究成果を発表してきました.

この国際シンポジウムは,文部科学省科学研究費補助金(平成26~30年度)新学術領域研究(研究領域提案型)「脳内身体表現の変容機構の理解と制御」に取り組む各領域の研究者による国際会議であり,本研究センターは「身体失認・失行症における身体性変容の解明とニューロリハビリテーション法の開発」という研究テーマで参画しております.

今回は,森岡教授から「Characteristic of visual feedback delay detection in apraxia」のタイトルで包括的な研究成果の紹介が行われ,大住特任助教と私はそれぞれ「Effect of conflict between motor intention and sensory feedback on periodic movement and subjective perception」と「Distorted bodily consciousness in apraxia」のタイトルで発表しました.多くの研究者から意見を頂き,非常に充実したディスカッションの場となりました.また連携研究者とのディスカッションによって,次研究の計画も進めることができました.引き続き,研究を進めていきます.

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

信迫悟志

2015年度の業績・活動を年報としてまとめました.

【2015年度年報 https:https://www.kio.ac.jp/nrc/publication_top?cat=77】

ニューロサイエンスに基づくリハビリテーション(Neuroscience-based Rehabilitation)は「ニューロリハビリテーション(Neurorehabilitation)」と呼ばれ、ここ最近注目を浴びています。しかしながら、その研究は端緒についたばかりであり、我が国においては研究拠点が未だ整備されていない状況です。ニューロリハビリテーション研究に求められることは、運動行動や認知・学習能力の変化・改善だけでなく、それをもたらす脳機能の変化を併せて分析することです。それにより、リハビリテーション効果の神経メカニズムに迫ることでき、より対象者に見合った効果的な手法を開発することが期待されます。本研究センターは2013年度に開設、2014年度にハードが完成し、現在は実質的な運用に入っています。その目的は、我が国におけるニューロリハビリテーション研究の中核拠点として、脳科学の進歩・進展と手を携え、新しいリハビリテーション手法や技術を導入すること、そして、医療機関や教育機関と連携した研究と実践をつなぐプラットフォームの役割を担うこととしています。

2015年度の本研究センターは、「研究と実践をつなぐプラットフォーム」としての役割を果たすために様々な活動をしました。神経科学に関する講義動画の無料配信、基礎から臨床実践までの学術知見を網羅的に提供するセミナー、臨床家と基礎研究者とのインタラクションのための研究会主催、地域住民の健康のためのシニア講座、臨床家の方々に実験室を開放するオープンラボ企画、実際に脳機能イメージング実験を体験するセミナーなど、研究者・臨床家・当事者の垣根をなくすことを企図して活動して参りました。当然のことながら、教育・研究のベースアップを図るための研究指導・原著論文作成・学会発表・講演活動・研究費獲得などの活動も昨年度よりも充実させております。また、科研費新学術領域研究や日本医療研究開発機構(AMED)に参画することによって、様々な研究者とコラボレーションあるいは切磋琢磨し、ニューロリハビリテーション研究・実践の水準を高めようと精進しているところです。

この度は上記のような2015年度の活動内容を年報としてまとめました。こうした活動を支えて頂きました関係機関ならびに関係者各位に深く感謝致します。

2016年4月

センター長 森岡 周

第3回身体性システム領域全体会議で成果発表してきました

2016年3月7日~9日に岩手県で開催された「第3回身体性システム領域全体会議」で、森岡周教授・信迫悟志特任助教・今井さん(博士後期課程)・私(大住倫弘)がそれぞれの成果を発表してきました.

この会議は,文部科学省科学研究費補助金(平成26~30年度)新学術領域研究(研究領域提案型)「脳内身体表現の変容機構の理解と制御」での各領域での全体会議であり,本研究センターは「身体失認・失行症における身体性変容の解明とニューロリハビリテーション法の開発」という研究テーマで参画しております.

(https:https://www.kio.ac.jp/nrc/research_top/reserach_test).

今回は今年度に得られた研究成果を発表してきました.

詳しい内容はお知らせできませんが、多くの研究者から意見を頂き,非常に充実したディスカッションの場でした.引き続き,研究を進めていこうと思います.

なお,3月20日に開催される「第4回身体性システム講演会(http://embodied-brain.org/archives/1192)」に,本研究センターの森岡周教授も登壇されます.ここでも様々な研究者とのディスカッションが期待されます.

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

大住倫弘