人工膝関節全置換術後の長引く痛みと関連する疼痛の性質

PRESS RELEASE 2024.7.10

人工膝関節全置換術(TKA)の施行によって歩行や階段動作といった日常生活の問題が改善される一方で,およそ2割の患者は長引く痛みを経験しています.畿央大学大学院 博士後期課程の 古賀 優之 氏,森岡 周 教授らは,TKA術前・術後において患者が訴える疼痛の性質において,とりわけ術後2週の「ひきつるような」という疼痛の性質が,術後3ヵ月・6ヵ月まで長引く痛みの存在に関連していることを明らかにしました.この研究成果は,Scientific Reports誌(Description of pain associated with persistent postoperative pain after total knee arthroplasty)に掲載されています.疼痛の性質は痛みの病態を反映しており,術後遷延痛に対して,より具体的なリハビリテーション介入選択の一助になることが期待されます.

研究概要

TKA術前・術後の疼痛強度は長引く痛みの関連因子ですが,その要因は様々です.疼痛の性質は痛みの病態を理解するために重要な情報を提供するため,本研究では,術前・術後に患者が訴える疼痛の性質に着目し,術後3ヵ月・6ヵ月の疼痛強度との関連性を分析しました.

本研究のポイント

■「ずきんずきん」や「鋭い」,「うずくような」といった関節炎に由来するような疼痛の性質は,術前から術後2週で(すなわちTKAの施行によって)改善されていることがわかりました.

■ 術前の「ビーンと走る」,「うずく」,「軽く触れるだけで痛い」,「しびれ」,術後2週の「ひきつるような」といった疼痛の性質は術後3ヵ月の疼痛強度と関連しましたが,とりわけ「ひきつるような」は,術後3ヵ月・6ヵ月の遷延痛の存在(NRS≧3)と関連していることが分かりました.

研究内容

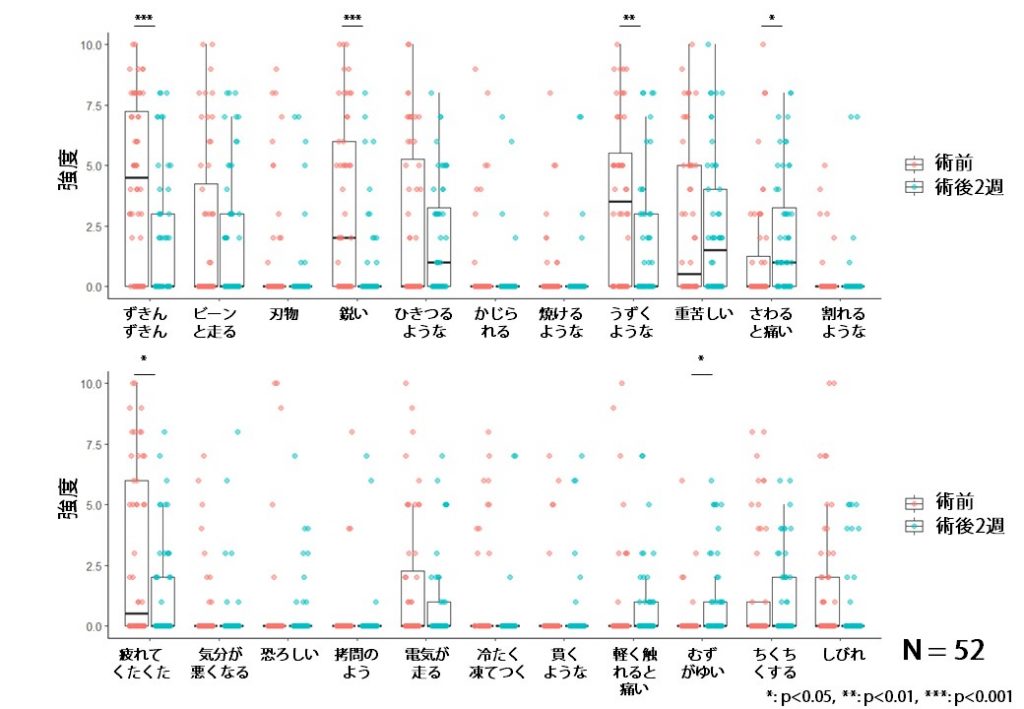

TKA患者52名を対象に,術前と術後2週の疼痛強度(Numerical Rating Scale: NRS)と様々な疼痛の性質(Short Form McGill Pain Questionnaire – 2: SFMPQ2)を評価し,それぞれが比較されました.その結果,関節炎に由来するような「ずきんずきん」や「鋭い」,「うずくような」といった疼痛の性質はTKAの施行後に改善されていることが分かりました(図1).

図1.術前と術後2週における疼痛の性質

「ずきんずきん」や「鋭い」,「うずくような」,「疲れてくたくたになるような」といった疼痛の性質は,術前と比べて術後2週で有意に改善しました.また,「さわると痛い」や「むずがゆい」といった疼痛の性質はわずかに悪化しました.

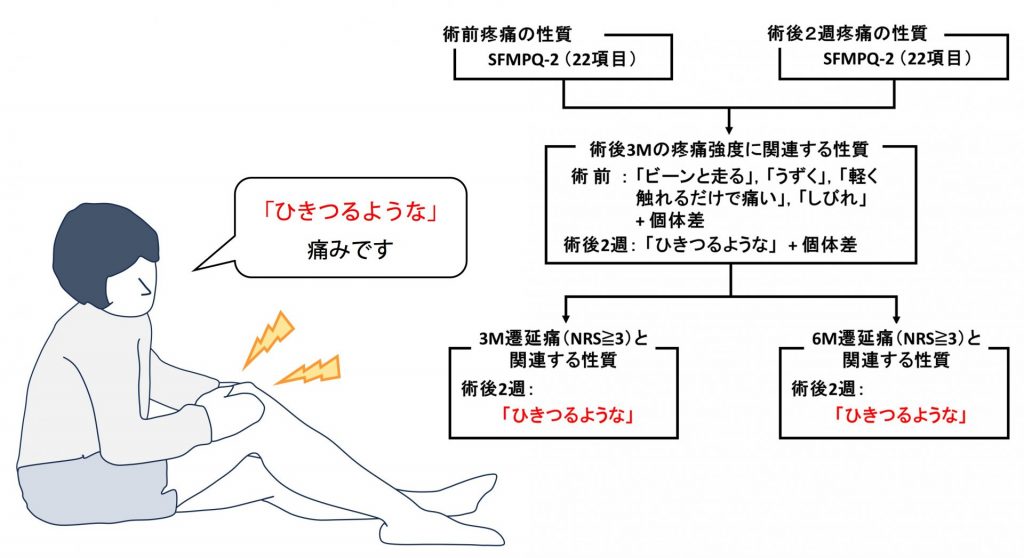

続いて,マルコフ連鎖モンテカルロ法による事後分布推定を用いたベイズアプローチによって,術前・術後2週における疼痛の性質と,術後3ヵ月・6ヵ月時点における疼痛強度の関連性を分析した結果,いくつかの術前(「ビーンと走る」,「うずくような」,「軽く触れると痛い」,「しびれ」)と,術後2週(「ひきつるような」)の性質が,術後3ヵ月の疼痛強度と関連していることがわかりました.また,これらの性質と術後3ヵ月および6ヵ月における遷延痛の存在(NRS≧3)の関連性を分析したところ,術後2週における「ひきつるような」のみが関連していることがわかりました(図2).

図2.疼痛の性質と術後遷延痛の関連性

いくつかの疼痛の性質(術前:「ビーンと走る」,「うずく」,「軽く触れるだけで痛い」,「しびれ」,術後2週:「ひきつるような」)は,術後3ヵ月の疼痛強度と関連していました.さらに,術後2週の「ひきつるような」といった疼痛の性質のみが術後3ヵ月,6ヵ月における遷延痛(NRS≧3)の存在と関連していました.

本研究の臨床的意義および今後の展開

TKA術後遷延痛の予防において,周術期の疼痛管理で特に焦点を当てるべき疼痛の性質が明らかとなり,痛みの病態に基づいた介入戦略選択の一助になると考えられます.今後はこのような疼痛の性質の背景にある運動障害や末梢/中枢神経制御のメカニズムを検証していく予定です.

論文情報

Koga M, Maeda A, Morioka S.

Description of pain associated with persistent postoperative pain after total knee arthroplasty.

Sci Rep. 2024 Jul 2;14(1):15217.

問い合わせ先

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

畿央大学大学院健康科学研究科

博士後期課程 古賀優之

教授・センター長 森岡 周

E-mail: s.morioka@kio.ac.jp

第28回 日本ペインリハビリテーション学会 学術大会で大学院生が一般口述演題奨励賞を受賞しました!

健康科学研究科 博士後期課程の古賀 優之です.2024年6月8日,9日に長崎で開催された第28回日本ペインリハビリテーション学会学術大会において,私たちは「人工膝関節全置換術患者における疼痛/運動恐怖と膝の運動学的データの関連性」というテーマで発表し,一般口述演題奨励賞を受賞しました!

【本研究の内容】

人工膝関節全置換術は,膝の痛みや歩行・階段昇降動作の困難さを改善するのに有効ですが,比較的大きな術侵襲が伴うことから術後のリハビリテーションにおいて膝周囲に過度な力が入り,膝の曲げ伸ばし運動が不規則な動きになる症例を経験することがあります.そこで私たちは,骨指標にマーカーを貼り付け,ベッド上でシンプルな膝の屈伸運動を撮影した動画データをトラッキングして,その角度変化から運動学的データ(速さ,大きさ,躊躇,円滑さ)を算出しました.運動学的データと痛みや恐怖心の強さとの関連を分析したところ,術後1週の安静時痛が術後2週の円滑さ低下の要因となっていることや,術後1週の運動の小ささが術後2週の安静時痛の要因となっていることが示唆されました.

本研究は,畿央大学ニューロリハビリテーション研究センターの森岡 周教授による指導のもと,同大学院研究生の藤井 慎太郎氏,客員研究員/長崎大学生命医科学域(保健学系)西祐樹氏と共同で進められた研究であり,この場をお借りして心より感謝申し上げます.

また,本学会では客員准教授の生野 公貴先生がポスター演題最優秀賞,修士課程を畿央大学大学院で修了されている田中 創氏が一般口述演題最優秀賞を受賞されている他,各種講演・セミナーの講師や座長,シンポジスト,一般口述・ポスター演題発表など,大学院生や修了生が幅広く活躍されており,ペインリハビリテーション領域における畿央大学の貢献をあらためて感じる機会となりました.

生野 公貴 先生 ポスター演題最優秀賞のブログ記事⇒(https://www.kio.ac.jp/information/2024/06/79885.html)

本学会で感じた熱量を次の研究に繋ぎ,ペインリハビリテーションのさらなる発展の一助となれるよう,引き続き研鑽に努めていきたいと思います.

健康科学研究科 博士後期課程

古賀 優之

パーキンソン病患者における静止立位時の足圧中心の包括的多変量解析

PRESS RELEASE 2024.6.18

パーキンソン病患者は,病気の進行とともに姿勢の不安定性や転倒リスクの増加といった姿勢障害を呈しますが,その特徴には様々なサブタイプが存在することが想定されています.畿央大学大学院研究生/西大和リハビリテーション病院の藤井 慎太郎 氏,森岡 周 教授,国立障害者リハビリテーションセンター研究所・神経筋機能研究室の河島 則天室長(畿央大学客員教授)らの研究グループは,パーキンソン病患者の姿勢障害を構成する5つの因子を抽出し,抽出された姿勢障害の因子より6つのサブタイプに分類できることを明らかにしました.この研究成果はJournal of NeuroEngineering and Rehabilitation誌に掲載されています.このようなサブタイプ分類により,パーキンソン病患者の姿勢障害のタイプに基づいた適切なリハビリテーション介入の一助となることが期待されます.

研究概要

パーキンソン病患者は,病気の進行とともに姿勢反射応答の低下や体幹の前屈姿勢などが顕著となり,立位姿勢の不安定性や転倒リスクの増加といった姿勢障害を呈することが知られています.ヒトの立位時の姿勢の揺れは,重心動揺計を用いた足圧中心により評価され,揺れの大きさや速さなどから姿勢障害の特徴づけがされています.しかし,姿勢不安定性があるパーキンソン病患者では,単に重心動揺計での揺れが増大しているのみでなく,むしろ揺れが過少となっている症例も存在することが指摘されています.パーキンソン病には,臨床徴候や病歴,発症年齢,疾患進行速度などの違いから異なるサブタイプが存在することが広く知られており,姿勢障害の特徴についても様々なサブタイプが存在することが想定されています.そこで畿央大学大学院研究生/西大和リハビリテーション病院の藤井 慎太郎氏,森岡 周教授,国立障害者リハビリテーションセンター研究所・神経筋機能研究室の河島 則天室長(畿央大学客員教授)らの研究グループは,健常者およびパーキンソン病患者に対して静止立位時の重心動揺を計測し,様々な特徴量を持つ変数に「因子分析」を施すことで姿勢障害の構成要素(因子)の抽出を試みました.その結果,揺れの大きさ,前後・左右・高周波(揺れの頻度),閉ループ制御(揺れに基づく修正能力)といった5つの因子が特定されました.次いで,抽出された因子を用いた「クラスター分析」を試みることにより,6つのタイプに分類可能であることを見出しました.パーキンソン病の重症度での比較では,姿勢障害を構成する因子に有意差がみられませんでしたが,サブタイプ間においては明確に異なる値を示していました.またパーキンソン病の発症からの期間の長さや症状の重症度についても有意な違いを示しており,この分類はパーキンソン病患者における姿勢障害のサブタイプとみなせることを明らかにしました.

本研究のポイント

■ パーキンソン病患者における静止立位時の重心動揺変数を用いた因子分析およびクラスター分析により,姿勢障害の特徴分類を試みた.

■ 姿勢障害の構成要素とみなし得る5つの因子が抽出され,因子得点を用いたクラスター分析を行うことによりパーキンソン病患者の姿勢障害が6つのサブタイプに分類できることを明らかにした.

研究内容

パーキンソン病患者は,病気の進行とともに姿勢の不安定性や転倒リスクの増加といった姿勢障害を呈します.ヒトの静止立位時の姿勢の揺れは,重心動揺計を用いた足圧中心(center of pressure: CoP)の評価によって定量化され,揺れの範囲や速度などの時空間変数から姿勢障害の特徴づけが試みられています.しかし,パーキンソン病患者では,単に重心動揺計での揺れが増大しているのみでなく,むしろ揺れが過少となっている症例も存在することが指摘されており,その特徴には様々なサブタイプが存在することが想定されています.そこで本研究では,静止立位時の足圧中心(CoP)時系列データを用いてPD患者における姿勢障害の特徴分類を行うことを目的としました.

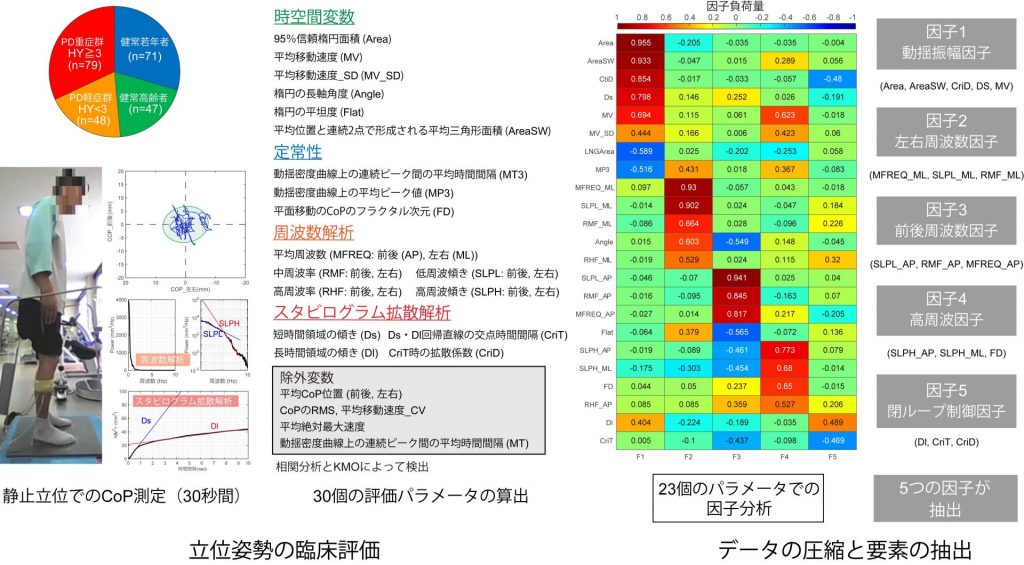

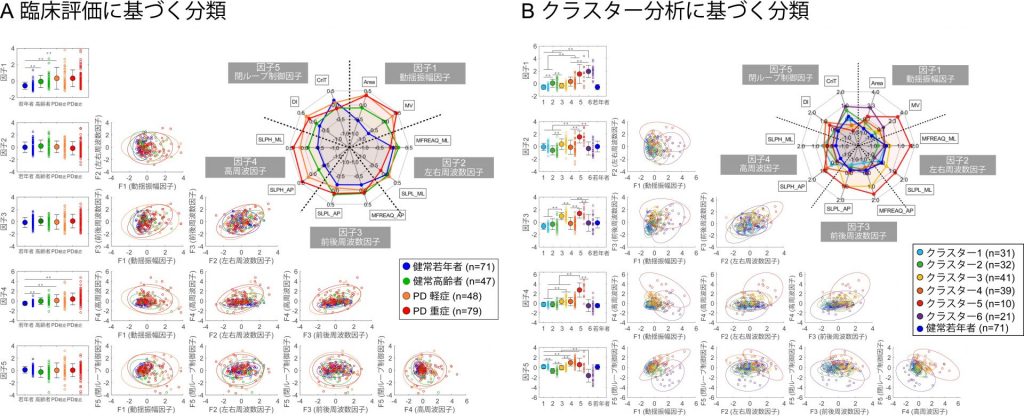

対象はパーキンソン病患者127名,健常若年者71名,健常高齢者47名でした.対象者は重心動揺計の上で30秒間の静止立位のCoPを計測しました.計測されたCoP時系列データから,95%楕円信頼面積などの空間変数,平均移動速度などの時間変数,パワースペクトル分析を用いた周波数特性およびフラクタル解析の手法であるStabilogram Diffusion Analysis(SDA)により,短時間領域(Ds)/長時間領域の傾き(Dl),短時間/長時間領域の切り替え時間(CP)など計23変数を算出しました(図1左).その後,パーキンソン病患者における姿勢不安定性の特徴を抽出するために,各変数について因子分析を実施しました.その結果,95%楕円信頼面積や平均移動速度などの関連が強い動揺振幅因子や,左右周波数因子,前後周波数因子,高周波因子,SDAの変数であるDlやCPの関連が強い動揺拡散因子といった5因子が抽出されました(図1右).

図1.計測方法の概要および因子分析の結果 (高解像度の図はこちらをクリック)

左:計測方法およびCoPより算出された変数一覧.重心動揺計の上で30秒間の静止立位のCoPを計測し,計測されたCoP時系列データから30変数を算出した(うち7変数は除外).右:算出された23変数を用いた因子分析により,5つの因子が抽出された.

臨床分類として,健常高齢者およびパーキンソン病患者は,健常若年者と比較し動揺範囲因子および高周波因子において有意に高値を示しましたが,PD重症度間では有意差を認めませんでした(図2左).次にパーキンソン病患者における姿勢不安定性の特徴の違いに基づいてサブタイプを分類するために,抽出された因子を用いたガウス混合モデルによるクラスター分析を行いました.健常若年者を除く174名での5因子を用いたクラスター分析の結果,6つのクラスターに分類されました.これらのクラスター間において,因子得点は明確に異なる値を示しており,この分類はパーキンソン病患者における姿勢障害のサブタイプとみなせると考えられました(図2右).

図2.臨床分類とクラスター分類間での因子得点の比較(高解像度の図はこちらをクリック)

臨床分類において,PD重症度間(左)では因子得点に有意な違いを示さなかったが,クラスター分類(右)では,各因子得点に明確な違いを示した.

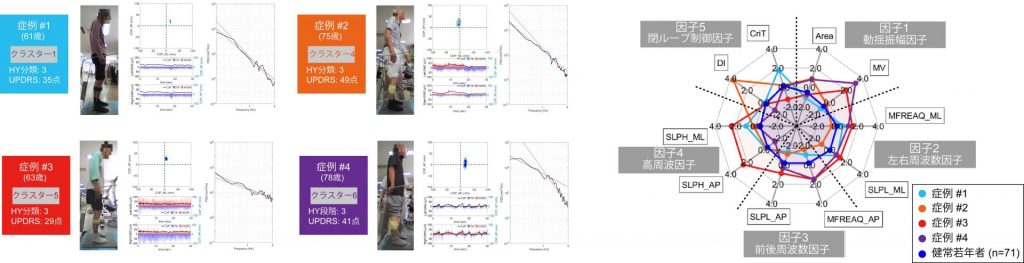

図3は代表的な4症例を提示しています.この4症例は疾患重症度が同程度であるにもかかわらず,因子得点は明確に異なる結果を示しており,それぞれ異なるクラスターに分類されました.このことからも,単に疾患重症度から姿勢制御の問題を捉えるのではなく,それぞれのサブタイプに応じた姿勢制御の病態を捉える必要があると考えられます.

図3.各クラスターの代表4症例(高解像度の図はこちらをクリック)

各クラスターの代表4症例を示す.疾患重症度は同程度であるが,各因子得点は明確に異なっており,それぞれが異なる姿勢制御を示していることが示唆された.

本研究の臨床的意義および今後の展開

本研究により,パーキンソン病患者の姿勢障害のタイプに基づいた適切なリハビリテーション介入の一助となることが期待されます.今後はパーキンソン病患者で生じる体幹の前屈や側弯といった姿勢異常や筋活動特性を包含した姿勢障害の特徴分類を予定しています.

論文情報

Shintaro Fujii, Yusaku Takamura, Koki Ikuno, Shu Morioka, Noritaka Kawashima

Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation, 2024

問い合わせ先

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

畿央大学大学院健康科学研究科

博士後期課程 藤井慎太郎

教授・センター長 森岡 周

E-mail: s.morioka@kio.ac.jp

第28回日本ペインリハビリテーション学会学術大会で大学院生が発表しました!

2024年6月8,9日に長崎で開催された第28回日本ペインリハビリテーション学会学術大会に大学院生である私ども,森川(修士課程)と大角(修士課程)がそれぞれ「脊椎圧迫骨折による急性痛の時系列的特徴-予備的研究-」「心拍変動が痛みの定量的評価になり得るか-予備的研究-」というテーマで発表をしてきました.発表時のディスカッションを通して,今後の研究の発展に繋がる貴重な意見を頂き,より一層深みのある研究になるよう努めていきたいと思いました.

また本学術大会のテーマである「臨床実践の新機軸」というテーマの通り、DXとペインリハビリテーションや,痛みの正確な表出が難しい小児や認知症高齢者の疼痛医療など様々な講演や演題があり,知見を深めることができました.

加えて,古賀優之(博士後期課程)さんが発表された「人工膝関節全置換術患者における疼痛/運動恐怖と膝の運動学的データの関連性」が奨励賞に選出されました.先輩の素晴らしい発表をみて,さらに努力しようと感じた次第です.

最後に,大学院ゼミのメンバーには終始サポートをいただきました.この場をお借りして深く感謝申し上げます.

大学院生 森川雄生・大角亮太

痛みの性質を観察することで脳卒中後疼痛のリハビリテーション予後を推定できるか?

PRESS RELEASE 2024.6.13

脳卒中後疼痛(Post-Stroke Pain:PSP)は,脳卒中を発症した患者の約40%が経験するとされる痛みです.脳卒中後疼痛は,患者の日常生活やリハビリテーション過程に大きな影響を与えるため,その予後を正確に予測し,適切なリハビリテーションを計画する必要があります.畿央大学大学院 博士後期課程 浦上慎司,ニューロリハビリテーション研究センター 大住倫弘 准教授らの研究グループは,痛みの性質データ(うずくような,しびれたような)を活用すれば痛みのリハビリテーション予後を推定できることを明らかにしました.この研究成果はPhysical Therapy誌(Prognosis of Pain after Stroke during Rehabilitation Depends on the Pain Quality)に掲載されています.

研究概要

脳卒中後疼痛(Post-Stroke Pain, PSP)は,脳卒中を発症した患者の約43%が経験するとされる痛みです.この痛みは肩の痛み,筋肉の痙攣による痛み,神経障害性疼痛など,様々なタイプがあり,患者の日常生活やリハビリテーション過程に大きな影響を与えます.PSPの管理は患者の機能回復にとって重要であり,痛みの質に応じた個別化された治療が理想とされています.今回の研究により,脳卒中後の痛み(PSP)のリハビリテーション予後は,痛みの性質に依存することが明らかになりました.

本研究のポイント

■ 痛みの性質に基づく患者分類: 脳卒中後疼痛患者を4つの異なるクラスターに分類し,それぞれの痛みの性質に基づいて個別のリハビリテーション戦略が提案されました.

■ リハビリテーション効果の差異: 一部のクラスターでは,従来の運動療法ベースのリハビリテーションが有効である一方,他のクラスターでは追加の治療法が必要とされることが判明しました.

■ 個別化されたリハビリテーションの必要性: 痛みの性質に応じた個別化されたリハビリテーション戦略が,脳卒中後疼痛の治療に重要であることが示されました.

研究内容

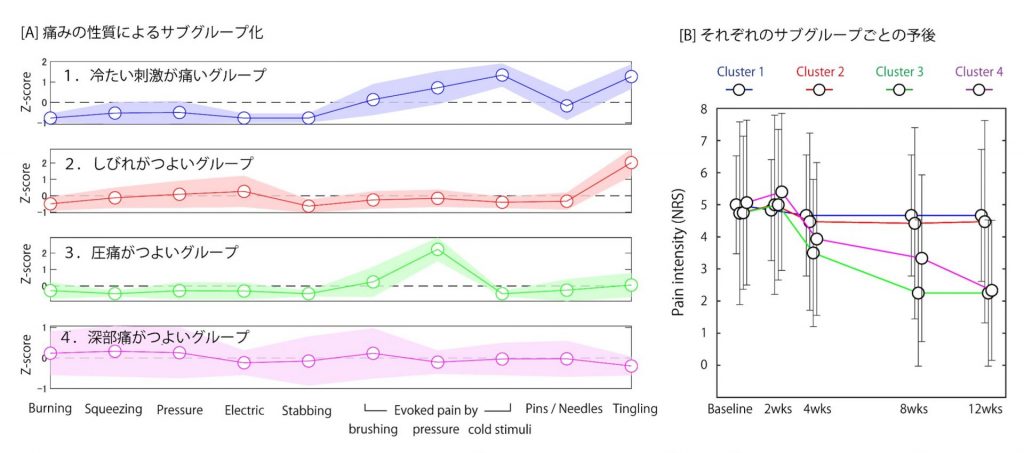

本研究では,脳卒中後疼痛を有する85名の患者を対象に,痛みの質に基づいて4つの異なるクラスターに分類しました(下図の左:こちらをクリック).クラスター1は「冷たい刺激が痛いグループ」,クラスター2は「しびれがつよいグループ」,クラスター3は「圧痛がつよいグループ」,クラスター4は「深部痛がつよいグループ」で構成されました.患者は,12週間にわたる運動療法ベースのリハビリテーションを受け,痛みの強さ縦断的に観察されました.クラスター4の患者は,従来の運動療法ベースのリハビリテーションにより痛みの強度が有意に軽減されましたが,クラスター1およびクラスター2の患者は痛みの軽減が見られませんでした(下図の右:こちらをクリック).この研究結果から,症例ごとに異なる痛みの性質によってリハビリテーション予後が異なることが分かりました.痛みの性質は,症例の痛みを発生させている病態メカニズムを表現していると考えられていることから,それぞれの病態によってリハビリテーション予後が異なるということが考えられます.そのため,個別化されたリハビリテーション戦略が重要であり,特に,従来のリハビリテーションが効果的でない場合,追加の治療法(例:経頭蓋直流刺激など)が必要となる可能性があります.

図:脳卒中後疼痛の痛みの性質に基づくクラスター分類とそれぞれのグループのリハビリテーション予後

*高解像度の図はこちらをクリックして下さい.

本研究の臨床的意義および今後の展開

今回の研究では,症例が日常的に表現する痛みの性質(ズキズキなど)を軽んじてはいけないということが再確認されました.また,リハビリテーションの初期段階での痛みの性質の評価をすることで,予後を予測できるだけでなく,リハビリテーションの選択を迅速に提供できるようになるとのことです.

論文情報

Uragami S, Osumi M, Sumitani M, Fuyuki M, Igawa Y, Iki S, Koga M, Tanaka Y, Sato G, Morioka S.

Prognosis of Pain after Stroke during Rehabilitation Depends on the Pain Quality.

Phys Ther. 2024 Apr 3:pzae055. doi: 10.1093/ptj/pzae055. Epub ahead of print. PMID: 38567849.

問い合わせ先

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

畿央大学大学院健康科学研究科

博士後期課程 浦上慎司

准教授 大住倫弘

E-mail: m.ohsumi@kio.ac.jp

痛みの概日リズムの評価は短縮可能か?-慢性疼痛を有する地域住民を対象とした研究-

PRESS RELEASE 2024.5.31

痛みの概日リズムとは24時間周期の痛み感受性の変動を意味します.こうした痛みの概日リズムを把握することで,痛みによって制限を受けている日常生活活動や生活の質の改善を目的としたリハビリテーションがより効果的に進むのではないかと考えられています.しかし,痛みの概日リズムの評価期間はこれまで7日間が一般的であり,日内に数回評価する特性上,患者負担が大きいことが問題視されていました.畿央大学ニューロリハビリテーション研究センターの田中 陽一 客員研究員と森岡 周 教授らは,痛みの概日リズムの評価期間が3日間であっても,従来の7日間の評価から得られた結果と概ね一致することを明らかにしました.この研究成果は,Journal of Pain Research誌(Can the Assessment of the Circadian Rhythm of Pain Be Shortened? A Study of Community-Dwelling Participants with Chronic Pain)に掲載されています.

研究概要

慢性疼痛患者に対し自身で痛み管理を行いながら日々の生活活動や身体運動の適正化を目標に教育的介入を行っていくことは重要であり,より具体的で効率的な教育的介入を行う為には,慢性疼痛患者の痛み概日リズムを把握する必要があります.しかしながら,従来痛みの概日リズムの評価期間は7日間が主流となっており,患者負担が大きいことから評価として定着しない現状がありました.そこで本研究では7日間評価と比較し,3日間評価の妥当性をカッパ係数を用いて検証しました.

本研究のポイント

■ 金曜から日曜の3日間が最も7日間評価との一致度が高いことがわかりました.

■ 金曜から日曜,火曜から木曜の3日間では概ね7日間評価と一致していましたが,日曜から火曜の3日間では他の曜日と比べ7日間評価との一致度が低下していました.

研究内容

地域在住の慢性疼痛患者を対象に,痛みの概日リズムの評価として起床時,9時,12時,15時,18時,21時の6時点での痛みの評価を7日間実施しました.個々の参加者について6時点の痛みスコアを用いてクラスター分析を行い,7日間評価による分類と,各3日間評価(火曜‐木曜,金曜‐日曜,日曜‐火曜)による分類間の一致度をカッパ係数を用いて確認しました.

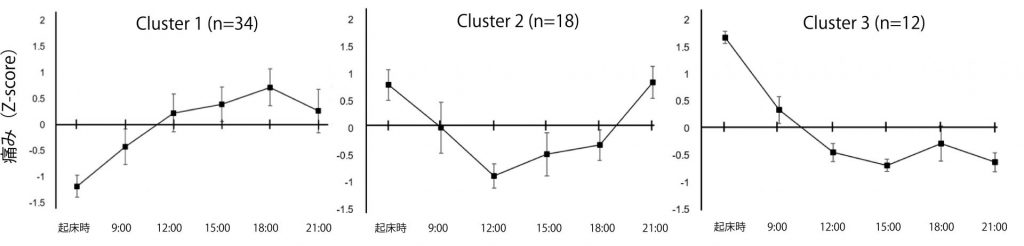

図1.7日間評価による痛みの概日リズムの分類

各クラスターには以下の基準が適用されました;

CL1:痛みの強さは起床時に最小で,その後上昇し,正午以降はスコア0を超えた.CL2:起床時と21時にスコア0を上回り,日中は下回る.CL3:VASスコアは起床時にピークに達し,時間の経過とともに低下し,正午過ぎにはスコア0を下回った.

各3日間評価の分類を7日間評価の分類基準と照らし合わせて相違を確認し,7日間評価と各3日間評価の被験者内変動性をカッパ係数を用いて調べたところ,金曜-日曜の3日間が最も高いカッパ係数を示し(k=0.77),次いで火曜-木曜(k=0.67),日曜-火曜(k=0.34)という一致度であった.先行研究においてカッパ係数が0.58~0.80の間であれば,良好な一致を示すとされており,金曜-日曜,火曜-木曜の3日間評価は7日間評価の結果と一致していると考えられます.しかし,日曜日から火曜日までの3日間の一致度は低くなっており,本研究の結果は,3日間評価の有効性を示すと同時に,特定の曜日によっては一致度にばらつきが生じることも強調する結果となりました.

本研究の臨床的意義および今後の展開

本研究で得られた知見は,3日間評価から得られた結果が,従来の7日間評価から得られた結果と一致することを示しています.痛みの概日リズムの評価を短縮できるようになれば,臨床における評価がさらに確立され,痛みのリズムを考慮した疼痛管理が容易になると考えられます.また,評価時間の短縮は早期介入につながり,患者満足度の向上にも寄与すると思われます.したがって,本研究の結果は,患者の個人差を考慮し,評価期間を短縮した痛みの概日リズム評価を確立する必要性を示唆しています.

論文情報

Tanaka Y, Fujii R, Shigetoh H, Sato G, Morioka S.

J Pain Res. 2024 May 25 ; 17 :1929-1940.

問い合わせ先

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

客員研究員 田中 陽一(タナカ ヨウイチ)

センター長 森岡 周(モリオカ シュウ)

Tel: 0745-54-1601

Fax: 0745-54-1600

E-mail: s.morioka@kio.ac.jp

運動出力の調節には「感覚フィードバック」が重要

PRESS RELEASE 2024.4.20

リハビリテーションの臨床で多く接する脳卒中患者において,運動麻痺は軽度であるにも関わらず感覚障害によって動作拙劣を呈するような症例をしばしば目にすると思います.本研究はその背景メカニズムを捉えるために,手指による物体把持動作における感覚フィードバックの影響を検討することを目的として実施しました.畿央大学大学院博士後期課程/摂南総合病院の 赤口 諒 氏,森岡 周 教授,国立障害者リハビリテーションセンター研究所・神経筋機能研究室の河島 則天室長(畿央大学客員教授)らの研究グループは,慢性期脳卒中患者の物体把持動作中の特徴として,①過剰な力発揮,②把持動作時の安定性低下,③予測制御の停滞を見出し,これらの運動制御の停滞が運動麻痺よりもむしろ感覚障害に強く影響を受けることを明らかにしました.この研究成果はClinical neurophysiologyに掲載されています.

研究概要

脳卒中後に生じる手指の麻痺や動作の拙劣さは日常生活の利便性に直結するため,手指機能の改善はリハビリテーションの主要な目標となっています.軽度の運動麻痺にも関わらず,感覚障害が原因で動作が不器用になる脳卒中患者は決して少なくありません.そのため,手指を用いた物体の把持動作において,感覚フィードバックがどのように影響するかを理解することは,その背景メカニズムを探る上で重要です.物体把持時の力の調節は,感覚フィードバックに基づく運動制御の一般的なモデルとして,長年にわたって研究されてきました.しかし,リハビリテーション分野で広く用いられている臨床的アウトカム尺度は,主に四肢運動の運動学的特性(例:Fugl-Meyer AssessmentやAction Research Arm Test)に焦点を当てており,運動制御戦略(例:把持力制御)には焦点が当てられていません.

このギャップを埋めるために,畿央大学大学院博士後期課程/摂南総合病院の赤口 諒氏,森岡 周教授,国立障害者リハビリテーションセンター研究所・神経筋機能研究室の河島則天室長(畿央大学客員教授)を含む研究グループは,把持力計測装置を使用し,既存の研究で明らかにされた制御方略と計測・解析方法を臨床に応用する新しいアプローチを開発しました.彼らは,慢性期脳卒中患者の把持力調節の特徴把握のために,①物体重量に応じた力調節,②動作安定性,③予測制御の3つの観点から評価しました.その結果,脳卒中患者が物体を把持する際に過剰な力を発揮し,動作が不安定で,予測制御が停滞していること,さらには上記特徴が運動麻痺よりも感覚障害の影響を強く受けることを明らかにしました.この研究に用いている計測装置は,臨床現場で活用可能なシンプルなもので,かつ臨床評価の一環として取得・集積したデータを分析することで得られた知見であることに,大きな意義があると考えられます.

手指による物体の把持動作の円滑な遂行には,行った動作(運動出力)とその結果(感覚フィードバック)を照合・修正するプロセスが重要です.感覚情報に基づく運動調節は,動作実行中のオンライン制御だけでなく,運動の結果として得られた誤差情報を次の動作に修正・反映させるオフライン制御(予測制御や運動学習の基となる内部モデルに基づく運動制御)に大別されます.本研究では,運動制御における感覚フィードバックの重要性に焦点を当て,①物体重量に応じた力調節,②動作安定性,③予測制御の側面から分析するため,3つの課題を設定して把持力を計測しました.

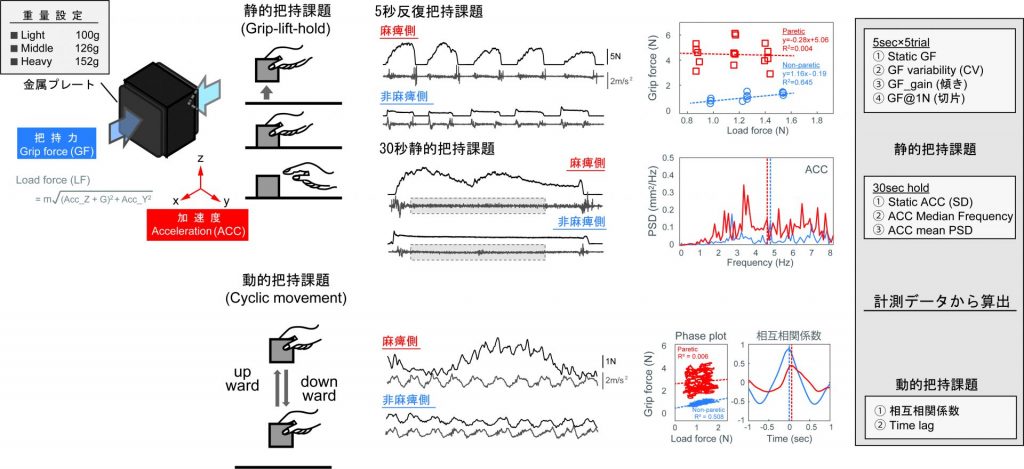

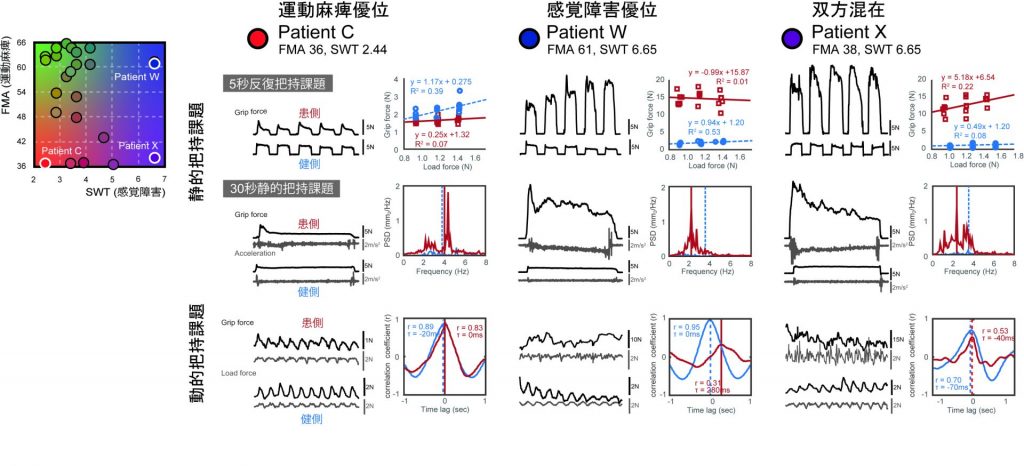

図1.把持力計測装置と計測方法の概要

患者さんは各課題でロードセルおよび加速度計が内蔵された装置を把持して持ち上げます.計測は①3種類の異なる重量設定下での5秒反復把持課題(重量の違いに基づく力発揮調節を検証),②30秒静的把持課題(物体把持時の安定性を検証),③動的把持課題(把持物体を上下方向に動作させた際の予測制御を検証)で実施し,把持力(Grip force)と加速度(ACC)を計測しました.各課題の把持力と加速度の時系列データの代表例とその後の解析結果の代表例を提示しています.

本研究のポイント

■ 慢性脳卒中患者の物体把持力制御能は,感覚障害の影響を大きく受ける.

■ 長期にわたる感覚入力の欠如は,内部モデルの更新を妨げ,予測的な把持力制御を困難にしている.

■ 把持力制御に関する詳細な評価を行うことで,脳卒中患者における手指機能障害のメカニズム理解の一助となる.

研究内容

対象は麻痺側の手指で物体を把持できる脳卒中患者24名でした.運動麻痺はFugl-Meyer Assessment,感覚障害はSemmes Weinstein Monofilament Testで評価しました.把持力計測は,前記3課題を実施し,得られた把持力および加速度データを用いて,①物体重量に応じた把持力の感度特性(回帰式のゲイン・切片)の評価,②安定把持局面の加速度パワースペクトル解析による把持安定性,③物体把持下での上下動作時の把持力と負荷力のカップリングの程度について相互相関解析による評価を行いました.

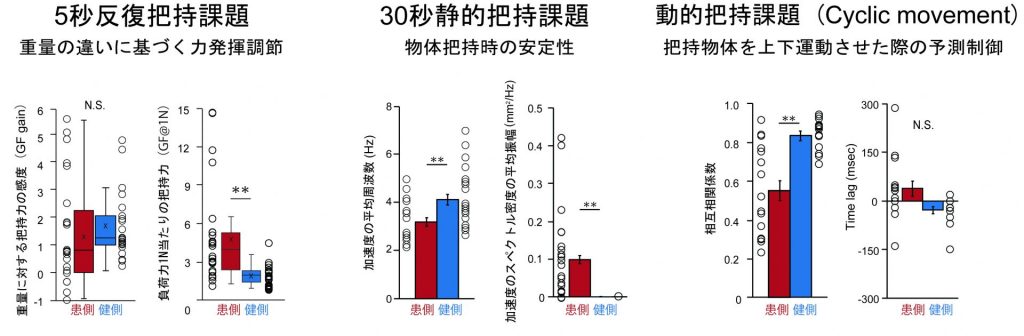

図2.研究結果の概要

患側は健側よりも過剰な力発揮と物体把持安定性の低下,予測制御が停滞していることが明らかになりました.

全課題を通して,把持力は健側と比べ患側で有意に大きく,この結果は重量に応じた把持力の変化を示す回帰式の切片における有意な増加に反映されています.把持動作時の安定性は患側で乏しく,30秒間の静止把持課題時の加速度スペクトル密度の振幅と低周波シフトにその特徴が表れています.また,動的把持課題の把持力と負荷力の相互相関係数は,健側に比べて患側で低い値を示しました.

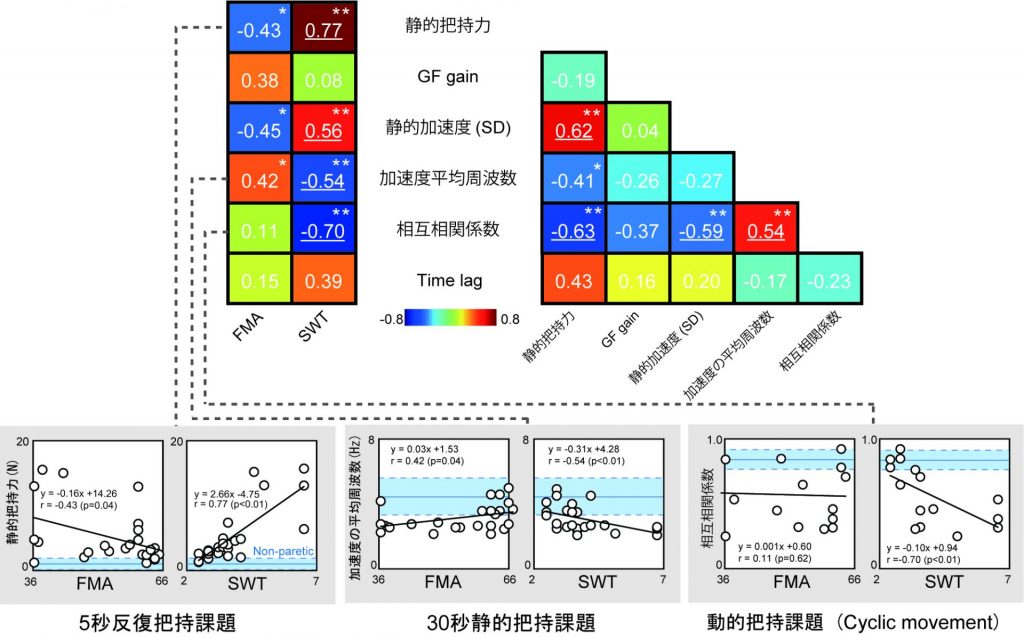

図3.運動麻痺・感覚障害との関連性

運動麻痺よりも感覚障害との相関係数が大きいことが明らかになりました.

これらの特徴は感覚障害との関連性が高く,感覚障害が重度であるほど過剰な出力が生じ,物体の把持安定性が失われ,予測制御が損なわれる傾向が示唆されました.感覚情報は動作逐次のフィードバック制御だけでなく,結果を次の動作に活かす「内部モデルの更新」にも不可欠です.したがって,感覚障害を持つ症例の動作の不器用さや過剰出力は,単なる実行エラーではなく,予測制御の困難さが一因である可能性を示唆しています.

図4.運動麻痺優位,感覚障害優位,双方混在の典型例の対比

感覚障害優位,双方混在の典型例Patient W, Xは運動麻痺優位の典型例Patient Cと比べて,把持力過剰出力,物体把持安定性の低下,予測制御の停滞となる特性を認めました.

本研究の臨床的意義および今後の展開

把持力計測は単に運動出力の調節を検討するだけでなく,感覚情報を手掛かりとしたフィードバック制御や予測制御の成否を把握することを可能にします.運動制御のどの側面に停滞が生じているのかを感覚障害との関連から見極めた上で適切な課題設定や動作指導を行うことができれば,残存機能を最大限に活用した動作獲得を目指す上での足掛かりとなる可能性があり,高い臨床的意義を持つものと考えます.

この論文に用いたデータは実験計画を立てた上での研究目的のデータ取得ではなく,通常臨床における症状の特性評価を目的として実施したデータを,一定数集積後に事後的に分析したものです.既に研究レベルで得られている知見を臨床評価に応用し,リハビリテーション臨床における症状特性把握に活かすことは,極めて重要だと考えられます.

研究グループでは,今回の研究で明らかにしたような「評価的観点」からの試みに加え,感覚障害由来の動作拙劣さを呈する脳卒中患者に対してどのようなリハビリテーション介入を行うことで手指機能の改善に繋げられる可能性があるのか,という視点での「介入的観点」での取り組みを進めており,把持力計測を用いてその効果検証をするための介入研究を進めています.

尚,本研究で使用した把持力計測装置は,国立障害者リハビリテーションセンター研究所・神経筋機能障害研究室の研究成果をもとに,株式会社テック技販が既に製品化しています.

論文情報

Ryo Akaguchi, Yusaku Takamura, Hiroyuki Okuno, Shu Morioka, Noritaka Kawashima.

Clinical Neurophysiology 2024.

問い合わせ先

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

博士後期課程 赤口 諒(アカグチ リョウ)

センター長 森岡 周(モリオカ シュウ)

Tel: 0745-54-1601

Fax: 0745-54-1600

E-mail: s.morioka@kio.ac.jp

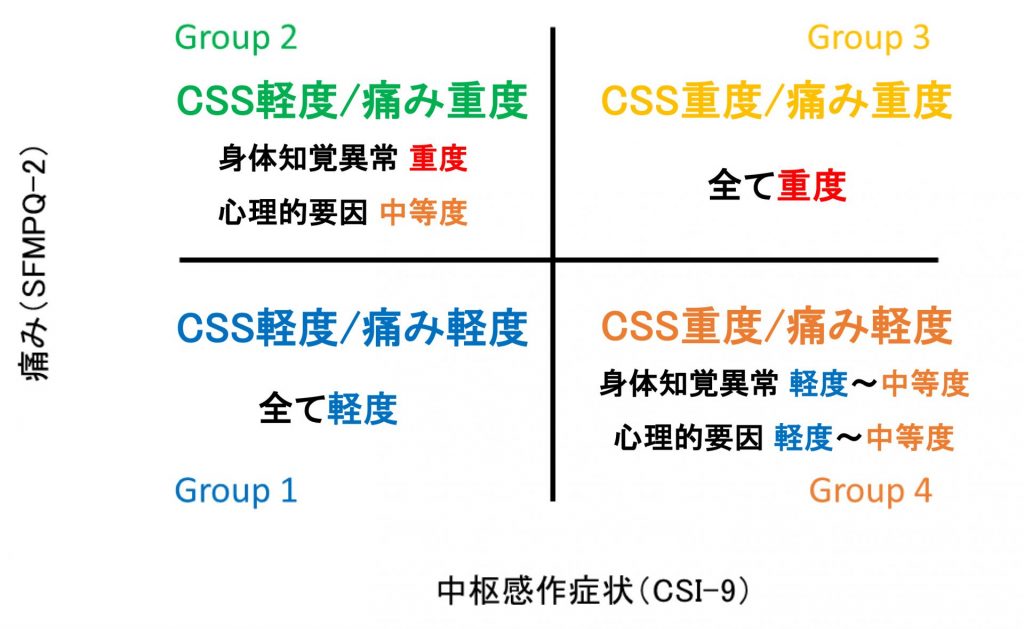

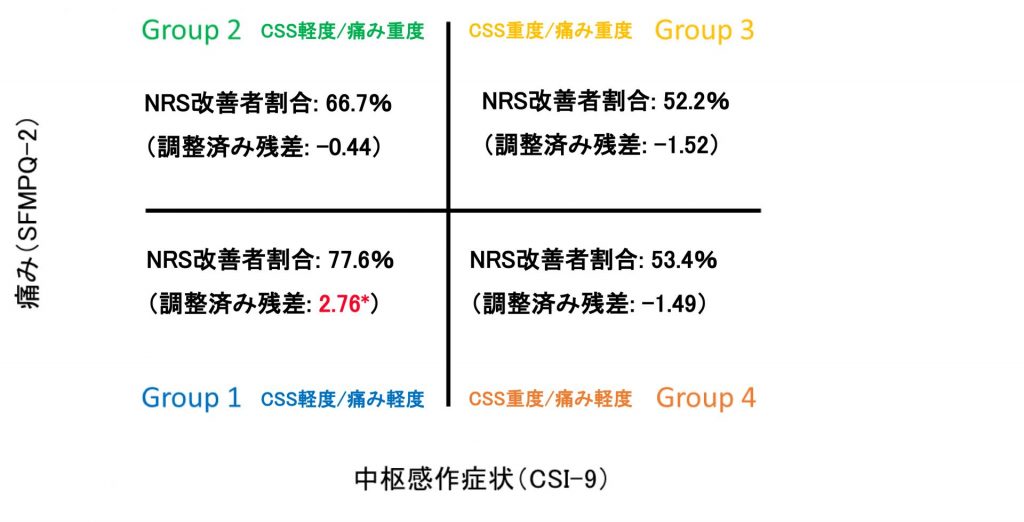

中枢性感作関連症状と疼痛強度に基づいた筋骨格系患者の臨床転帰

PRESS RELEASE 2024.3.29

痛みが慢性化する要因となる痛覚変調性疼痛には,損傷量から予測されるよりも広い範囲で生じる強い痛みや疲れやすさ,不眠,記憶力の低下,気分の不調といった様々な症状(中枢性感作関連症状)が含まれています.畿央大学ニューロリハビリテーション研究センターの 重藤 隼人 客員研究員と同大学院 博士後期課程の 古賀 優之 氏,森岡 周 教授らは,このような中枢性感作関連症状と疼痛強度に基づいたグループ分類において,中枢性感作関連症状が強いことは疼痛強度にかかわらず臨床転帰が不良になることを明らかにしました.この研究成果は,Scientific Reports誌(Characterizing clinical progression in patients with musculoskeletal pain by pain severity and central sensitization-related symptoms)に掲載されています.

研究概要

筋骨格系疼痛患者は,しばしば不眠や疲労といった中枢性感作関連症状(Central sensitization-related symptoms: CSS)を呈します.しかしながら,疼痛が軽度でもCSSが強かったり,CSSが軽度でも疼痛が強かったりと,個々の患者で臨床症状は様々です.本研究では質問紙表の結果を用いたCSSと疼痛強度の重症度から4つのグループに分類し,横断的な特徴や縦断的な臨床転帰を分析しました.

本研究のポイント

■ CSSと疼痛強度によって分類された4つのグループでは,身体知覚異常や心理的要因の観点から特徴が異なることがわかりました.

■ CSSと疼痛強度が共に軽度のグループではNRSの改善が良好でしたが,その他のグループでは改善しにくい傾向があり,とりわけCSSが重度な二つのグループでは臨床転帰が不良であることが分かりました.

研究内容

有痛患者を対象に,短縮版CSI(CSI9)と様々な性質の痛み強度を点数化するShort Form McGill Pain Questionnaire – 2(SFMPQ2)を評価し,これら二つの質問紙の評価結果に基づいて,4つの群に分類しました.横断的分析の結果から,各群で異なる特徴が抽出されました(図1).

図1.多重比較結果に基づく各グループの特徴

疼痛/CSSがともに強いGroup3は疼痛強度,CSS,身体知覚異常,心理的要因が全て重度でした.これに対し,Group4は身体知覚異常と心理的要因が軽度~中等度であり,Group2は疼痛強度,身体知覚異常が重度であるという特徴がみられました.Group1は全ての項目が軽度でした.

縦断的解析として,Numerical Rating Scale(NRS)のMinimal Clinically Important Difference(急性痛: 22%,慢性痛: 33%)に基づいた1ヵ月後の疼痛改善者割合を分析したところ,Group1のみ改善は良好であり,Group2,3,4は改善しにくい傾向にあることがわかりました(図2).

図2.各群におけるNRS改善者割合の比較

Group1は疼痛改善が良好でしたが,Group2,3,4は疼痛改善が良好とはいえませんでした.また,CSSが重度なGroup3,4では約5割しか疼痛改善者がいませんでした.

更に,個々の患者が縦断的にどの群へ移行するかを分析したところ,CSSが重度なGroup3,4では,軽症群であるGroup1への移行が少ないことに加え,痛みがさほど強くないGroup4に属する患者の一部(5/40人,12.5%)は重症群であるGroup3へ移行していることがわかりました.

本研究の臨床的意義および今後の展開

不眠や疲労感といった関連症状が強い場合,臨床転帰が不良となりやすく,痛みが軽度でも改善しにくいことや,一部の患者は重症化することもあるため,患者の訴えを注意深く観察し適切に対処していく必要があります。今後は,このような関連症状を呈する患者の背景にある神経過敏性についても検証していく予定です.

論文情報

Hayato Shigetoh, Masayuki Koga, Yoichi Tanaka, Yoshiyuki Hirakawa, Shu Morioka.

Sci Rep. 2024 Feb 28;14(1):4873.

問い合わせ先

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

客員研究員 重藤 隼人(シゲトウ ハヤト)

センター長 森岡 周(モリオカ シュウ)

Tel: 0745-54-1601

Fax: 0745-54-1600

E-mail: s.morioka@kio.ac.jp

日仏国際共同研究CREST-ANR NARRABODY 1st Meetingが開催されました!

3月7-8日 フランス・リヨンにおいて,日仏国際共同研究CREST-ANR NARRABODY 1st Meetingが開催されました。

CREST:国立研究開発法人科学技術振興機構による戦略的創造研究推進事業

ANR:The French National Research Agency (ANR)

NARRABODY:Narrative embodiment: neurocognitive mechanisms and its application to VR intervention techniques (ナラティブ・エンボディメントの機序解明とVR介入技術への応用)

=========================================================

スケジュール

1日目 3/7

The Director’s welcome

Yves Rossetti : introduction

Sotaro Shimada : The Narrabody Project

Gilles Rode : Presentation of the hospital and professionals

Tachibana Shotaro : Cultural comparison of Japanese and French rehabilitation

Noémie Larbi & Y Rossetti: La psychomotricité : between neurosciences and phenomenology

Visit : The Mouvement & Handicap facilities

Visit : Facilities for rehabilitation (Sébastien Mateo)

Afternoon session (Morioka Shu, Chair)

Preliminary results:

Tachibana Shotaro : self-efficiency measures

Hugo Ardaillon & G Rode : self-portraits as narrative and sensorimotor reports

Laurence Havé & François Quesque: ownership and agency following a left parietal lesion

Pr Morioka & G Rode : the pathologies relevant for NARRABODY

Central, peripheral, pure motor, sensory deficits, …

Yvan Sonjon, Eric Chabanat & J-B Van der Henst : Chronic pain and efficiency

Matthias Buffet & Noémi Larbi : self-narratives and anosognosia

Discussions

左:1日目のMTGの前に訪れたリヨン大学神経科病院.この奥にフランス国立衛生医学研究所(Institut national de la santé et de la recherche médicale:INSERM)がありました.

右:1日目のMTGが行われたリヨン大学病院

=========================================================

スケジュール

2日目 3/8

Morning session (J-M Roy, Chair)

Morioka Shu: Introduction

J-M Roy, Tanaka Shogo, and Tachibana Shotaro: Semi-structured interview with patients

Discussion

What are the ideal common patients’ populations in Japan and France?

Inclusion criteria

Outcome measures for motor function

Box and block test, Nine hole peg test, ARAT, kinematics…

10 m walking speed

Interview and assessment schedule (per week?)

Physiological measure ? (ECG, resting-state EEG, pupil diameter…)

Anticipating ethical requirements & data sharing…

Miscellaneous

Afternoon session (Shimada Sotaro, Chair)

Tachibana Shotaro : self-efficiency measures

YuanLiang Zhu & YR : Efficiency boost for reaching?

Shimada Sotaro : Narrative-EEG measurement on RHI and FBI

Sebastien Mateo & YR : Efficiency boost for walking?

Discussions

▲2日目のMTGが行われたリヨン大学・高等師範学校(École Normale Supérieure de Lyon:ENS-Lyon).この中のデカルト館にてミーティングが実施されました.

=========================================================

日本側からは嶋田総太郎 教授(明治大学),森岡周 教授(畿央大学),信迫悟志(畿央大学)が現地参加し,2日目のミーティングでは,田中彰吾 教授(東海大学)がWebで参加されました.フランス側からはYves Rossetti教授(リヨン神経科学研究センター),Gilles Rode教授(リヨン大学),Jean-Michel Roy教授(ENS-Lyon)をはじめ,François Osiurak教授(リヨン大学),Shotaro Tachibana研究員(リヨン大学病院),多くの共同研究者,大学院生らが参加されました.

ミーティングでは,本研究課題の核となるナラティブ・インタビュー項目の詳細,日仏の医療制度・文化の違い,ナラティブ-ミニマル相関コヒーレント分析,包含・除外基準,追加すべき測定項目,パイロットスタディ,ケーススタディなど,研究計画の詳細について,アフターディスカッションも含めて約28時間の活発なディスカッションが行われました.また本研究課題のPreliminary resultsの報告や関連したケーススタディの報告も行われました.その中には非常に稀有なケースについて,詳細に分析したとても興味深い報告もあり,同じ建物内に病院と研究機関が存在し,医師,セラピスト,研究者が一例について非常に詳しく観察評価し議論できる環境を整備しているフランスの臨床研究力の高さを目の当たりにすることができました.こうした環境を日本の臨床施設でも整える必要があると強く感じました.

こうした科学力の高さだけでなく,期間中の移動や食事を全てアテンドしてくださり,フランス側の研究者らの優しさ,思いやりの深さに強い感銘を受けました.

この第1回ミーティングは,NARRABODYを通じた認知神経科学-哲学(現象学)-ニューロリハビリテーションの今後の展開において,非常に重要な第1歩になったと感じています.

文責:信迫悟志

大学院生が神経リハビリテーション研究大会を再開しました!

令和6年1月20-21日に信貴山観光ホテルにて,神経リハビリテーション研究大会が開催されました.この研究大会は,合宿形式でありコロナ期間を経て4年ぶりに再開し,今年で15回目を迎えることができました.

本年度は,ニューロリハビリテーション研究センターの教員と大学院博士課程・修士課程メンバー総勢28名が参加しました.また,大学院修了生の重藤隼人さん(10期生)と林田一輝さん(10期生)をお招きし,それぞれ現在進めている研究について紹介して頂きました.

森岡教授の開会の挨拶から始まり,修士課程2年の最終諮問会に向けた予演会と博士後期課程2年の中間発表会に向けた予演会,および上記修了生の研究紹介が行われ,様々な視点から質疑応答や意見交換が繰り広げられました.

修士課程2年は5名が発表を行い,研究内容に関する質問はもちろん,スライド構成やプレゼンテーション時の話し方といった聴講者に研究内容を伝えやすくするためのアドバイスが活発にされていました.博士課程2年は4名が発表を行い,データの丁寧な解析やスライドの表現方法に並々ならぬ努力を感じ,心惹かれる研究内容ばかりでした.また,修了生の方は,大学院で実践された研究を現在進行形で活用・応用しながら,臨床現場に還元する形で研究に取り組まれており,今後の大学院生が目指していくべき姿を見させていただき,身が引き締まる思いでした.

夕方には,5グループに分かれて,修士課程1年の研究計画に対するディスカッションが行われました.各グループともに,研究計画の内容はもちろんのこと,論点を整理した発表方法などに力を注いでおり,活発に議論が行われていました.

1日目終了後の夕食時,入浴時,懇親会においても,それぞれが研究に関する白熱した議論を継続し,また自分の将来の展望についての話し合いも活発に行われていました.2日目は現地解散となりましたが,畿央大学に戻り研究室で継続した議論を続けている院生の姿もありました.

森岡教授からは,研究に対して主体的な取り組みを行っていくことへの重要性が説明されました.

現状では,博士課程・修了生の方々の研究を深く理解して意見を述べることは困難でしたが,あの土俵に自分も立てるように成長していきたいと思いました.

最後になりましたが,このような機会を与えてくださった森岡教授をはじめとする研究センターの皆様,神経リハビリテーション研究大会の開催にご尽力頂きました関係者の方々に深く感謝を申し上げます.

M2 三枝信吾