振動を用いた接触タイミング知覚生起が脳卒中後上肢機能に及ぼす影響:症例報告

PRESS RELEASE 2023.12.28

脳卒中後の麻痺した手指の感覚運動機能障害に対するリハビリテーションとして,視覚刺激,電気刺激,聴覚刺激が使用されていますが,これらは物品を操作する際に必要な手指と物品との間の摩擦(動摩擦)情報をリアルタイムにフィードバックすることはできません.本学 理学療法学科 4年生 淡路彩夏 さん,岸和田リハビリテーション病院及び本学客員研究員 渕上 健 さん,森岡 周 教授らは,感覚運動障害を持ち回復が停滞している脳卒中後の症例に対し,動摩擦情報をリアルタイムにフィードバック可能な新しいリハビリテーション装置を使用して介入を行い,その有効性を報告しました.この研究成果は,「Cureus」誌において「Effects of Vibration-Based Generation of Timing of Tactile Perception on Upper Limb Function After Stroke: A Case Study」として掲載されています.

研究概要

脳卒中後の感覚運動機能障害に対するリハビリテーションとして,視覚刺激や電気刺激,聴覚刺激を用いることが紹介されています.しかし,手指での物体の把持・操作においては,手指と物品との摩擦(動摩擦)情報が重要になります.本学理学療法学科 4回生 淡路彩夏 氏,岸和田リハビリテーション病院および本学の客員研究員である渕上 健 氏,そして 森岡 周 教授らは,脳卒中後の感覚運動障害により麻痺側上肢機能の回復が停滞している患者に対して,動摩擦情報をリアルタイムでフィードバックできるウェアラブル装置を用いたリハビリテーション介入を実施し,手の感覚運動機能障害の改善効果を検証しました.

本研究のポイント

■ 脳卒中後の感覚運動機能障害により,麻痺側上肢機能の回復が遅延している症例を対象としました.

■ リハビリテーション介入に,動摩擦情報をリアルタイムでフィードバックできるウェアラブル装置を使用しました.

■ 停滞していた麻痺側上肢機能が回復し,物品操作時の過剰なつまみ動作や物品落下頻度の減少が確認されました.

研究内容

患者は70歳代の男性で,出血性脳梗塞による左上下肢麻痺と診断され,発症後20日目にリハビリテーション病院に転院しました.転院後,毎日2時間以上のリハビリテーションを1ヵ月実施し,Fugl-Meyer Assessment Upper Extremity(FMA-UE)は51/66点,Box and Block Test(BBT)は20個,9-Hole Peg Test(9-HPT)は86.6秒まで回復しましたが,上肢の表在感覚と深部感覚に障害を認め,麻痺の回復はその時点で停滞し,依然として物体操作時に物体の落下が生じていました.

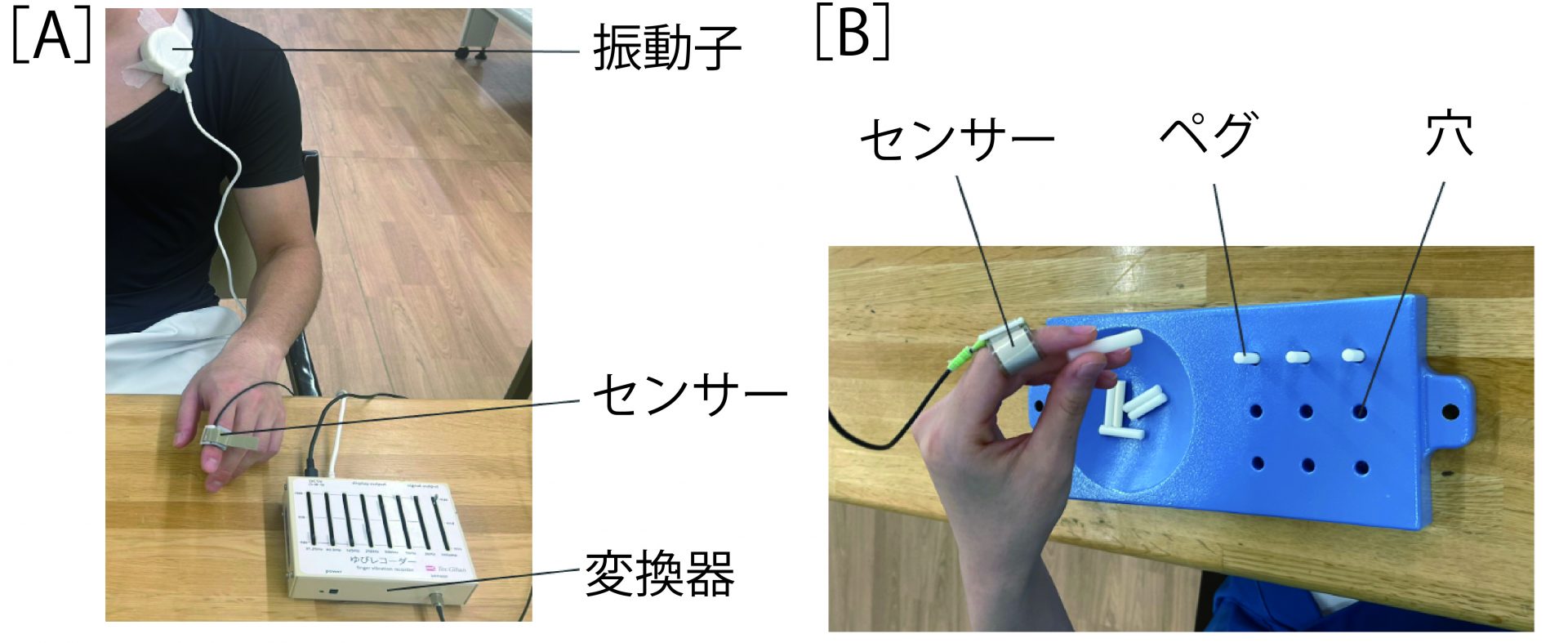

そこで,動摩擦情報をリアルタイムでフィードバックできるウェアラブル装置を介入に取り入れました.この装置は左手指に取り付けた触覚センサーで左手指の触覚情報を取得し,その情報を振動情報に変換し,左鎖骨遠位端に装着した振動子から伝達する仕組みになります(図1-A).9-HPT(図1-B)を毎日5回,計15日間実施し,そのうち6日目から10日目にウェアラブル装置を装着しました.

図(A)ウェアラブル装置はセンサーを麻痺側人差し指に装着し,物品に触れた際の触覚情報を振動に変換し,鎖骨に装着した振動子から伝達します.(B)9-Hole Peg Test(9-HPT)は皿からペグを9つの穴に入れ,再び皿に戻すまでの所要時間を計測します.ペグをテーブルに落とした場合はエラーとして始めからやり直しました.介入プロトコルは1〜5日目と11〜15日目はウェアラブル装置を装着せずに9-HPTを毎日5回実施し,6〜10日目はウェアラブル装置を装着して9-HPTを毎日5回実施しました.

評価はFMA-UE,BBT,感覚評価とし,15日間の前後に実施しました.また,運動主体感の変化を捉えました.さらに,5日間ごとの9-Hole Peg Test(9-HPT)のエラー数(ペグをテーブルに落下させた回数)と所要時間を算出し,それらの関係をクロスラグ相関分析にて確認しました.

介入による不快感や重大な有害事象は示しませんでした.FMA-UEは51/66点から61/66点となり,BBTは20個から23個に増えましたが,感覚機能の変化ありませんでした.ウェアラブル装置を取り入れていた6〜10日目の期間で「手指の感覚がわかった」という発言が出現し,その後の11〜15日目の期間にはウェアラブル装置がないにも関わらず「自分の動きの感覚がわかり,(物体を)見なくてもできるようになった」という内省が聞かれました.また,運動主体感の指標からも改善していることが確認されました.15日間における9-HPTのエラー数と所要時間について,どちらも時間経過とともに改善し,物品操作時の過剰なつまみ動作や物品落下頻度も減少しました.またクロスラグ相関分析から,エラー数が減少した後に所要時間が減少するという時間差の関係が確認されました.

これらの結果から,脳卒中後の感覚運動障害を有する上肢運動機能障害に対して,動摩擦情報をリアルタイムでフィードバックできるウェアラブル装置を取り入れたリハビリテーション介入が有効である可能性が示唆されました.

本研究の臨床的意義および今後の展開

脳卒中後,感覚運動機能障害により上肢運動機能の回復が停滞している患者のリハビリテーションに,動摩擦情報をリアルタイムでフィードバックできるウェアラブル装置を使用しました.その結果,それまで停滞していた上肢運動機能の回復が確認でき,物品把持に伴う過剰なつまみ動作と物品の落下頻度の両方が減少しました.これにより,動摩擦情報による知覚生成を用いたリハビリテーション介入が,脳卒中後の手指の感覚運動障害に対する新しい治療戦略となる可能性が見つかりました.

論文情報

Ayaka Awaji, Takeshi Fuchigami, Rento Ogata, Shu Morioka

Cureus, 2023

問い合わせ先

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

畿央大学大学院健康科学研究科

教授 森岡 周

E-mail: s.morioka@kio.ac.jp

外傷性脳損傷後の両眼性複視患者に対する眼球運動訓練と視線分析:症例報告

PRESS RELEASE 2023.12.26

外傷性脳損傷後には両眼性複視を含む眼球運動障害を合併することが多いとされています.これらの障害は転倒による骨折の可能性を高め,日常生活活動や生活の質の回復に悪影響を及ぼします.特に複視症状を呈した患者の治療経過をまとめた報告はほとんどありません.岸和田リハビリテーション病院 中村 兼張 氏,本学客員研究員 渕上 健 氏,本学 森岡 周 教授らは,外傷性脳損傷後に両眼性複視を呈した患者に対して眼球運動訓練を実施し,その治療経過をまとめました.この研究成果は,Journal of Medical Case Reports誌(Eye movement training and gaze analysis for a patient with binocular diplopia after traumatic brain injury: a case report)に掲載されています.

研究概要

外傷性脳損傷患者の約90%が両眼性複視を含む眼球運動障害を発症すると報告されています.両眼性複視とは,1つの物体が2つの物体に知覚される状態であり,左右の眼球の視軸のズレによって引き起こされます.複視を含む両眼視機能の障害は,転倒による骨折の可能性を高め,運動能力や日常生活動作,QOLの回復に悪影響を及ぼします.複視に関連する輻輳,追視,およびサッカードに関する眼球運動訓練は既に臨床現場で導入されており,治療効果が報告されています.しかし,これまでの研究では,輻輳や近視,眼球運動障害に焦点が当てられることが多く,専門機器で測定できる複視症状に関する亜急性期からの長期的な追跡調査報告はほとんどありません.岸和田リハビリテーション病院の 中村 兼張 氏,本学 客員研究員 渕上 健 氏,本学 森岡 周 教授らは,両眼性複視を呈した患者に対して眼球運動訓練を実施し,眼球運動機能,複視症状のみでなく,視線推移の評価も加えて経過を追跡しました.

本研究のポイント

■ 両眼性複視に対する眼球運動訓練の治療経過を追跡した.

■ 効果判定には,眼球運動機能と複視症状,そして視線推移を評価した.

■ 治療効果が確認されるとともに,障害側だけでなく非障害側への訓練の必要性が示唆された.

研究内容

患者は30代男性で,外傷性脳損傷後に右眼球の外転方向への運動機能低下と両眼性複視症状を呈していました.運動麻痺や感覚障害,高次脳機能障害は認めませんでした.毎日2回,40分間の眼球運動訓練を行い,これを4週間継続しました.眼球運動訓練の内容は,セラピストがゆっくりまたは素早く右側に動かしたレーザーポインターを追視させること,右眼球を外転方向へ最大に動かし保持させること,@ATTENTION(クレアクト社製)に搭載された機能で点滅するターゲットを追視させることでした.

治療経過は,右眼球の外転方向への運動距離,正中からの複視出現角度,Holmesの複視質問票を用いて追跡しました.さらに,@ATTENTIONに搭載されている視線推移も計測しました.

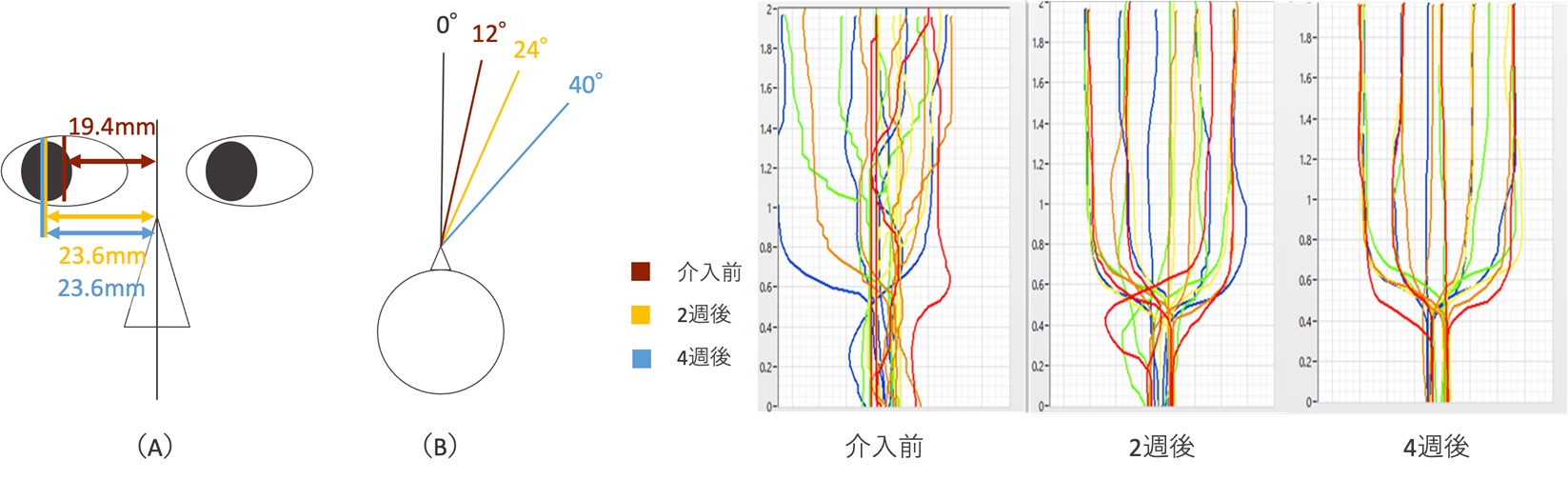

右眼球の外転距離と複視出現角度(左図),視線推移(右図),視線座標の誤差ともに改善し,複視質問票の点数も介入前の76点から,2週後に26点,4週後に12点と改善を認めました.

左図:右眼球外転距離と複視出現角度の介入前,2週後,4週後の結果

右眼球外転距離(A)は介入前と比べて,2週後と4週後の距離が増加していました.複視出現角度(B)は介入前から2週後,4週後と経過する中で,出現角度が大きくなっていることから,複視が出現しにくくなっていることがわかりました.

右図:@ATTENTIONによる視線推移評価の結果

経過とともに視線推移のばらつきが減少していることが確認できました.

これらの結果から,眼球運動訓練を行うことで,障害されていた右眼球外転運動や複視が改善し,視線も安定することが確認できました.また,4週後には障害側の的と視線との誤差よりも,反対側の的と視線との誤差が大きくなっていたことから,障害側だけでなく,非障害側への眼球運動訓練の必要性が示唆されました.

本研究の臨床的意義および今後の展開

両眼性複視に対する眼球運動訓練の経過を追跡し,その有効性が認められました.さらに,視線推移分析から,障害側への眼球運動訓練だけでなく,非障害側への眼球運動訓練も必要であることが示唆されました.今後は,症例数を増やし,前向き研究デザインで効果を検証していく必要があります.

論文情報

Kaneharu Nakamura, Takeshi Fuchigami, Shu Morioka

Journal of Medical Case Reports, 2023

問い合わせ先

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

畿央大学大学院健康科学研究科

教授 森岡 周

E-mail: s.morioka@kio.ac.jp

この痛みは私のせいじゃない:非予測的な負の出来事に対する認知過程

PRESS RELEASE 2023.12.21

「この痛みは私のせいで起こったんじゃない」「あの先生のせいでこの痛みがあるんだ」など,自分が引き起こした行為や運動に伴って痛みが誘発されたにも関わらず,その痛みは自分のせいで起こったのではないと認識してしまうことがあります.畿央大学ニューロリハビリテーション研究センターの 林田 一輝 客員研究員,森岡 周 教授 らは,非予測的な負の結果に対する認知過程について実験心理学的手法を用いて明らかにしました.この成果は,Consciousness and Cognition誌(I am not the cause of this pain: An experimental study of the cognitive processes underlying causal attribution in situations with unpredictable outcomes)に掲載されています.

研究概要

ある出来事について,それを生み出していると考えられる何らかの原因に結び付ける心理過程を原因帰属といいます.しばしば臨床では,「この痛みは私のせいで起こったんじゃない」「あの先生のせいでこの痛みがあるんだ」など,自分が引き起こした行為や運動に伴って痛みが誘発されたにも関わらず,その痛みは自分のせいで起こったのではないと原因帰属してしまうことがあります.このような患者は,他人に原因帰属をしてしまうため,患者教育が難渋する場合があります.痛みというネガティブな出来事を適切に原因帰属させることは,行動変容を促すために重要ですが,原因帰属は主観的な要素が多く科学的に扱うことが難しいため,その認知的メカニズムは不明でした.畿央大学ニューロリハビリテーション研究センターの林田一輝 客員研究員らの研究チームは,原因帰属を客観的に測定できるtemporal bindingという現象に着目し,行為を自分の意志で選択した場合(自由選択条件)と他者に強制された場合(強制選択条件)とで原因帰属が変化するのかどうかを,健常者を対象に実験的に調査しました.その結果,行為に伴って痛みが与えられた時,自由選択条件と比較して強制選択条件で自分への原因帰属が減少することが示されました.驚くべきことに,自由選択条件と強制選択条件では,痛みの程度は同等に感じていることも示されました.これらの結果から,他者のせいにする,といった原因帰属は,ネガティブな出来事そのものよりも自分でその行為を選択したかどうかが重要であることが示されました.

本研究のポイント

■ 自由選択と強制選択が痛みの原因帰属を変調させるかどうかの認知プロセスを調べた.

■ 強制選択に痛みを伴うと自己への原因帰属が減少することが明らかにされた.

研究内容

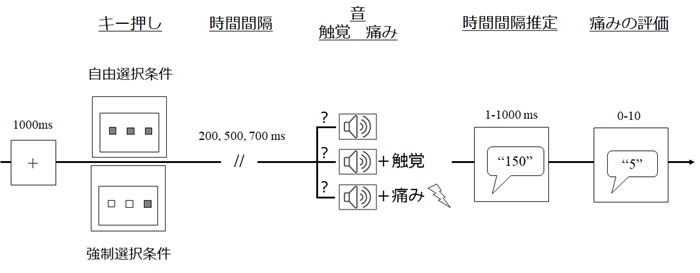

強制選択が痛みの原因帰属に影響するかどうかを,健常者を対象とした実験で検証しました.単純な意思決定課題と痛み刺激を組み合わせた修正版temporal binding課題を用いました.Temporal binding課題とは,認知的な原因帰属を暗黙的かつ定量的に評価できる方法として知られています.あるキーを押して(行為を実行する),100ms時間間隔を空けて,音が鳴る(出来事が起こる)という状況おいて,そのキー押しと音の間の時間間隔を参加者に推定させる課題です.推定した時間間隔が短いほど,行為と出来事の強い結びつけを認知しており,原因帰属を定量化できるとされています,

実験参加者は,自由選択条件と強制選択条件を遂行しました.画面上の3つのキーのうち1つは音だけが出る確率が最も高いキー,もう1つのキーは音と触覚刺激が出る確率が最も高いキー,最後のキーは音と痛み刺激が出る確率が最も高いキーであることが参加者に伝えられていました.自由選択条件では,痛み刺激を避けるようにキーを選択して押すように参加者に伝えられました.強制選択条件では,強制的に選択された黒塗りのキーを押すように指示されました.実際には,各キーはそれぞれの刺激を与える確率が同じでした(そのことを参加者は知りませんでした).つまり,痛み刺激を受ける確率は,参加者がどのキーを押しても同じでした(33.3%).すなわち,自由に選択できるかどうかの要因のみが操作されました.この課題にTemporal binding課題を組わせた実験を行いました.(図1)

図1.実験課題

キー押しの後,数100msの時間間隔が空いて,音のみ,音と触覚または音と痛みが提示される.その後,時間間隔の推定と痛みの程度をNumerical Rating Scale(NRS)にて評価する.自由選択条件と強制選択条件の両方を実験参加者は遂行した.

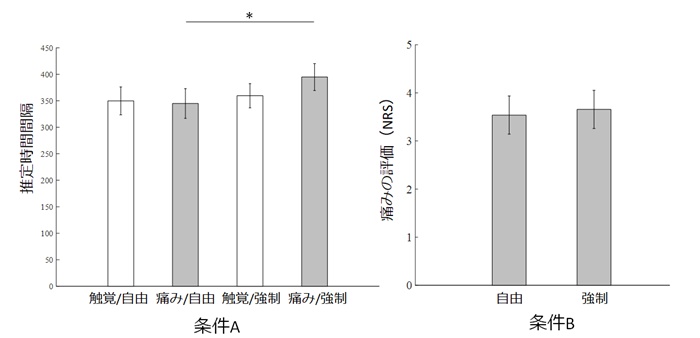

その結果,行為に伴って痛みが与えられた時,自由選択条件と比較して強制選択条件で推定時間間隔が有意に長くなることが示されました(図2).つまり他者強制された時に痛みを伴うと自分への原因帰属が減少していました.驚くべきことに,自由選択条件と強制選択条件では,痛みの程度は同等であるという結果も得られました.これらの結果から,他者のせいにするといった原因帰属は,ネガティブな出来事そのものよりも自分でその行為を選択したかどうかが重要であることが示されました.この成果は,患者教育の際に患者の自由意志を確保する重要性を示しています.

図2.実験の結果

A:時間推定の結果.値が小さい程キー押しと音との時間間隔を短く推定しており,原因帰属が強いことを表す.痛みが提示された条件において,自由選択と比較して強制選択が有意に長くなった.

B:痛みの結果.自由選択条件と強制選択条件で有意な差は認めなかった.データは平均±標準誤差を表す.*p<0.05 NRS:Numerical Rating Scale

本研究の臨床的意義および今後の展開

本研究によって,原因帰属は自由選択が重要な要因であることが示されました.今後の研究では、痛みの原因帰属の根底にある認知過程が患者の行動を変化させるかどうかを調べる予定です.

論文情報

Kazuki Hayashida, Yuki Nishi, Taku Matsukawa, Yuya Nagase, Shu Morioka

Consciousness and Cognition, 2023

問い合わせ先

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

畿央大学大学院健康科学研究科

教授 森岡 周

E-mail: s.morioka@kio.ac.jp

亜急性期脳卒中患者の麻痺側上肢の上肢機能に対する使用頻度の傾向

PRESS RELEASE 2023.12.13

脳卒中後上肢麻痺への評価においては,運動機能だけでなく生活の中での使用頻度を評価することが重要です.上肢麻痺の評価には,Fugl-Meyer Assessment(FMA)とMotor Activity Log(MAL)の2つの評価法が広く採用されています.FMAの上肢項目(FMA-UE)とMALの間には相関があることが明らかになっていますが,FMA-UEのスコアにおける重症度と使用頻度の傾向の違いについて明らかにした研究はありません.岸和田リハビリテーション病院の平山 幸一郎 氏,松田 麻里奈 氏,本学客員研究員 渕上 健 氏,本学 森岡 周 教授らは,FMA-UEのスコアをSegment回帰分析により統計的に分割し,MALにおける麻痺側上肢の使用頻度の傾向の違いを明らかにしました.この研究成果は,BMC Neurology誌(Trends in amount of use to upper limb function in patients with subacute stroke: a cross-sectional study using segmental regression analysis)に掲載されています.

研究概要

脳卒中患者の約33-80%は,発症後3週間以内に上肢麻痺を呈し,麻痺側上肢の不使用はさらなる機能低下を招く可能性が指摘されています.そのため,麻痺側上肢の運動機能のみでなく,日常生活における使用状況の評価も重要です.麻痺側上肢の運動機能と生活における使用頻度は密接に関連することが多く報告されています.一方で,Schweighoferらは,Constraint-induced movement therapyの効果を検証する大規模RCTに参加した被験者のデータを再解析し,コンピュータシュミュレーションに基づく上肢麻痺の回復モデルを検証した結果,治療を受けた1週間後のWolf Motor Function Test(WMFT)スコアが,1年後の麻痺側上肢の使用状況を予測し,ある一定のWMFTの得点を超えるか否かで,使用状況が大きく変化する可能性を示しました.この結果から,上肢麻痺へのリハビリテーションを行う中で,ある程度の運動機能の回復を担保しなければ,生活の中で麻痺側上肢を使用することは困難であることが考えられます.しかし,麻痺側上肢の運動機能の程度に対して,それぞれの運動機能に対する使用頻度の傾向について分析した研究はありません.岸和田リハビリテーション病院の平山 幸一郎 氏,松田 麻里奈 氏,本学 客員研究員 渕上 健 氏,本学 森岡 周 教授らは,FMA-UEのスコアをSegment回帰分析により統計的に分割し,MALにおける麻痺側上肢の使用頻度の傾向の違いを明らかにしました.

本研究のポイント

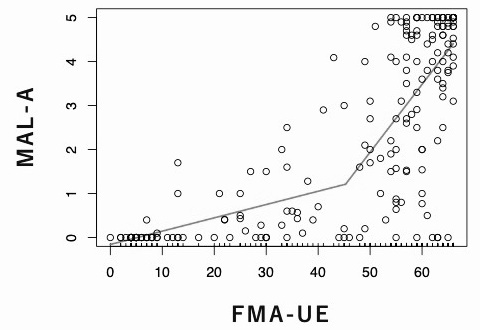

■ FMA-UEにおけるMAL-Aの傾向の変化および変化するポイントをSegment回帰分析によって検討しました.

■ FMA-UE:45.3点を境にMAL-Aの回帰直線の傾きは大きく増加しました.

■ 亜急性期の脳卒中後上肢麻痺において,FMA-UEが45.3点に達すると,麻痺側上肢の使用頻度の傾向が変化する可能性が示唆されました.

研究内容

初発の発症後3ヶ月以内の脳卒中患者203名を対象としました.対象者のFMA-UE,MALのAmount of Use(MAL-A)を評価し,FMA-UEに対するMAL-Aの傾向の変化を捉えるために,FMA-UEを独立変数,Mal-Aを従属変数として,Segment回帰分析を行いました.Segment回帰分析とは,異なるグループに分類された独立変数が,これらの領域で変数間に異なる関係を示す場合に用いられる統計手法であり,分割された独立変数における領域の区間は変曲点(Break point)として算出されます.Segment回帰分析における変曲点とは,以前に確立されたパターンから変化を示す可能性がある特定の点のことです.Segment回帰分析におけるBreak pointのフィッティングは,Akaike Information Criterion(AIC)を用いて検討しました(図1).

研究の結果,FMA-UE 45.3点でMAL-Aの傾きが大きく変化し,45.3点以降では,MAL-Aのスコアに大きなばらつきが認められました.つまり,FMA-UE 45.3点を境にMAL-Aのスコアは大きく改善する可能性が示唆されました.

図1:FMA-UEとMAL-Aに基づくSegment回帰分析

FMA-UEとMAL-Aは有意な正の相関を示し,FMA-UE:45.3点で回帰直線の傾きは変化しました.回帰直線の勾配は、変曲点より下でx=0.03、変曲点より上でx=0.12でした.

本研究の臨床的意義および今後の展開

この研究では,初発の亜急性期の脳卒中患者を対象に,FMA-UEとMAL-Aに基づいてSegment回帰分析を行いました.Segment回帰分析では,FMA-UEのスコアを統計的に分割し,MAL-Aにおける麻痺側上肢の使用頻度の傾向の違いを明らかにしました.結果として,FMA-UE:45.3点以上でMAL-Aの傾向は大きく変化し,45.3点を境にMAL-Aのスコアは大きく改善する可能性が示唆されました.この知見は,麻痺側上肢へのリハビリテーションにおいて,機能訓練や生活への参加に向けた介入などの治療戦略を考える上で,非常に有用であると考えています.

論文情報

Koichiro Hirayama, Marina Matsuda, Moe Teruya, Takeshi Fuchigami, Shu Morioka

BMC Neurology, 2023

問い合わせ先

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

畿央大学大学院健康科学研究科

教授 森岡 周

E-mail: s.morioka@kio.ac.jp

大学院生が第28回日本基礎理学療法学会学術大会で発表してきました!

広島県で開催された第28回日本基礎理学療法学会学術大会に,私(海藤)を含めて大学院生が発表をしてきました.本学術大会は「テクノロジーとこころの科学」という壮大なテーマにふさわしく,運動器・神経生理学などの分野に関連する基礎研究のシンポジウムに加え,今話題の生成AIの医療現場への応用など,魅力的な演題や講演が多数ありました.また,本学の大住倫弘准教授も「脳・心・身体から見た難治性疼痛のリハビリテーション」というテーマで講演され,非常に盛況なセッションとなりました.

私は「運動恐怖が体幹屈曲伸展動作の運動学的指標に与える影響~痛み恐怖条件付けパラダイムを用いた検証~」という研究テーマで発表し,多くのディスカッションができました.私は疼痛領域の学術大会に参加することが多いですが,普段からラットなどの動物実験に取り組まれている研究者から多角的な意見や鋭い洞察を受け,意見交換ができた経験は自分の狭い視野を広げる良い機会となりました.

同研究室の佐藤(小脳への経頭蓋直流電気刺激が脊髄運動ニューロンおよび前庭脊髄路の興奮性に及ぼす影響)と大西(脳卒中後運動麻痺重症例における下肢筋出力の制御能力と非損傷側の皮質脊髄路興奮性の関係)の発表に関しても,活発な議論が交わされ,今後の研究の発展に役立つ貴重な経験が得られました.今回の経験を活かし,より一層良い研究成果を報告できるよう努力していきたいと思います.

最後に,今回の報告にあたり,森岡 周 教授,客員研究員の藤井 廉 先生,西 祐樹 先生,そして森岡ゼミのメンバーには終始手厚いご指導をいただきました.この場をお借りして深く感謝申し上げます.

修士課程 海藤公太郎

サーマルグリル錯覚を過敏にさせる脳損傷領域の探索

PRESS RELEASE 2023.11.17

サーマルグリル錯覚は温かいモノと冷たいモノを同時に触ることで灼熱痛に似た痛みや不快感を経験する錯覚です.サーマルグリル錯覚は中枢神経系の感覚情報処理の過程で生じるといわれており,最近では中枢性感作の有用な指標として提案されています.畿央大学大学院 博士後期課程 松田総一郎,大住倫弘 准教授を中心とする研究グループは,サーマルグリル錯覚が視床外側周囲の損傷によって過敏になることを明らかにしただけでなく,その過敏さは脳卒中患者における中枢性感作の症状と相関していることを明らかにしました.この研究成果はJournal of pain research誌(Thermal Grill Illusion in Post-Stroke Patients: Analysis of Clinical Features and Lesion Areas)に掲載されています.

研究概要

サーマルグリル錯覚は温かいモノと冷たいモノを同時に触ることで灼熱痛に似た痛みや不快感を経験する錯覚です.サーマルグリル錯覚は中枢神経系の感覚情報処理の過程で生じるといわれており,最近では中枢性感作と呼ばれる脳の問題による痛みの治りにくさを測るツールとして提案されてきています.しかしながら,そのメカニズムは不明なところが多く,多方面からの研究が求められている真っ只中にあります.畿央大学大学院 博士後期課程 松田総一郎,大住倫弘 准教授を中心とする研究グループは,サーマルグリル錯覚のメカニズム解明の一端を担うために,脳卒中後患者にを対象に「どのような脳の損傷によってサーマルグリル錯覚に過敏になるのか」を探索しました.その結果,サーマルグリル錯覚の過敏さは視床外側周囲の損傷と有意に関連していることが明らかになりました.また,興味深いことに,サーマルグリル錯覚の過敏さは,中枢性感作症状の1つであるワインドアップ現象(繰り返される痛み刺激によって徐々に痛みをつよく感じる現象)と相関していることが示されました.このことは,サーマルグリル錯覚が中枢性感作症状を安全に測ることのできる臨床ツールとなり得ることを示唆しています.

本研究のポイント

■ 脳卒中後患者におけるサーマルグリル錯覚と臨床的特徴・損傷領域の関連性を検証した.

■ サーマルグリル錯覚によって経験する痛みや不快感が脳卒中後患者の中枢性感作を反映している可能性が示唆された.

■ サーマルグリル錯覚によって経験する不快感は視床外側の損傷と有意に関連していた.

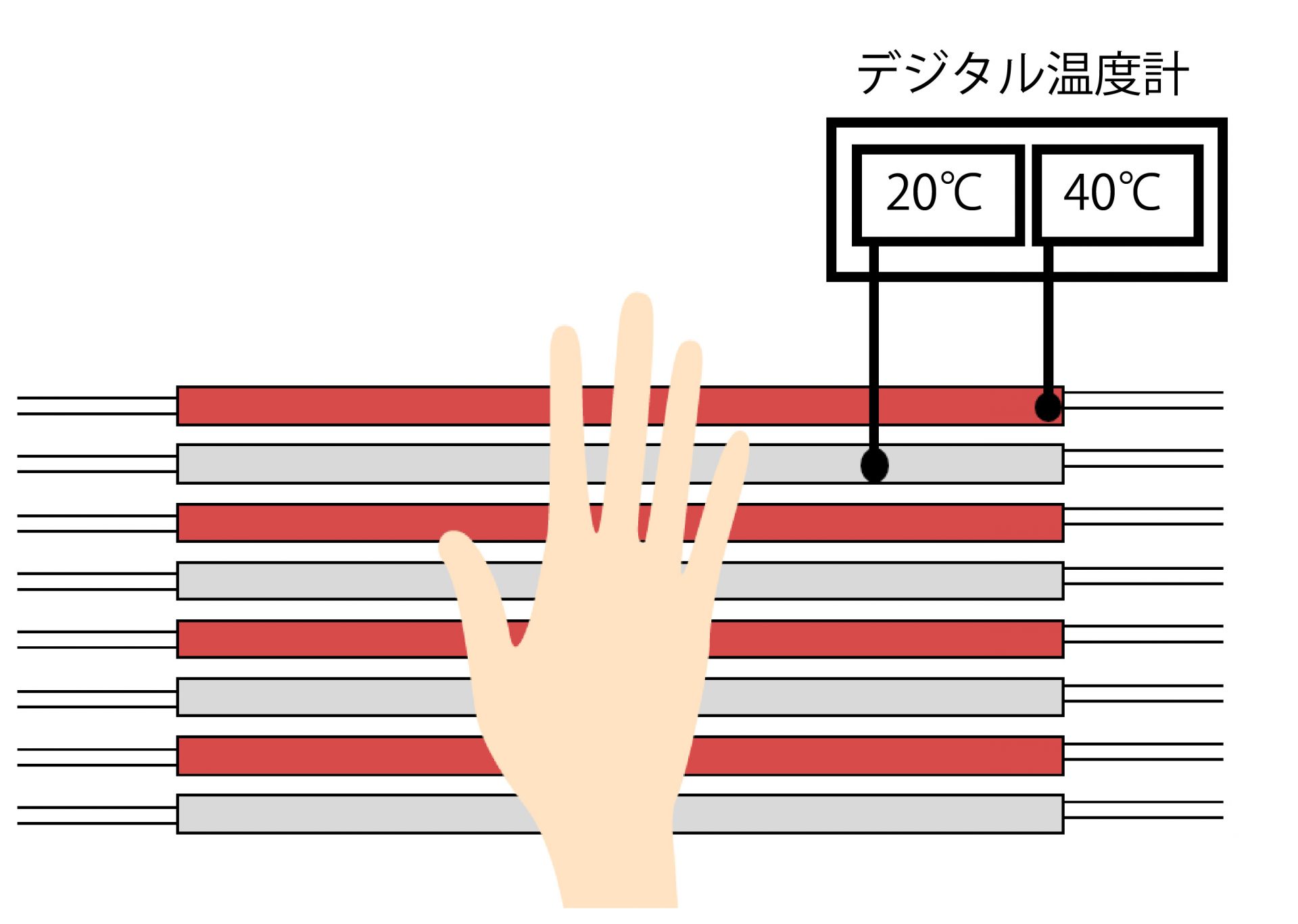

研究内容

サーマルグリル錯覚を惹起するためには温刺激と冷刺激を同時に触る必要があります.そこで,本研究では直径 1 cm の銅の棒とプラスチックのチューブに水を流し、患者の接触面に温 (40 °C) と冷 (20 °C) の刺激を与えるように水温を調整しました.4本の温かい銅棒と 4本の冷たい銅棒を交互に配置することで,被験者が銅棒に触れるとサーマルグリル錯覚を生じるように設定しました(図1).

図 1.サーマルグリル刺激の実験条件

サーマルグリル錯覚の検査では,健側→患側の順番で銅棒の上に手のひらを最大30秒間置きました.その後,検査中に経験した痛みと不快感の強度をそれぞれ0(痛みなし)~10(想像できる最大の痛み)と0(不快感なし)~10(想像できる最大の不快感) で回答させました.その結果,サーマルグリル錯覚による痛みとワインドアップ比の間に有意な関連性を認めました.

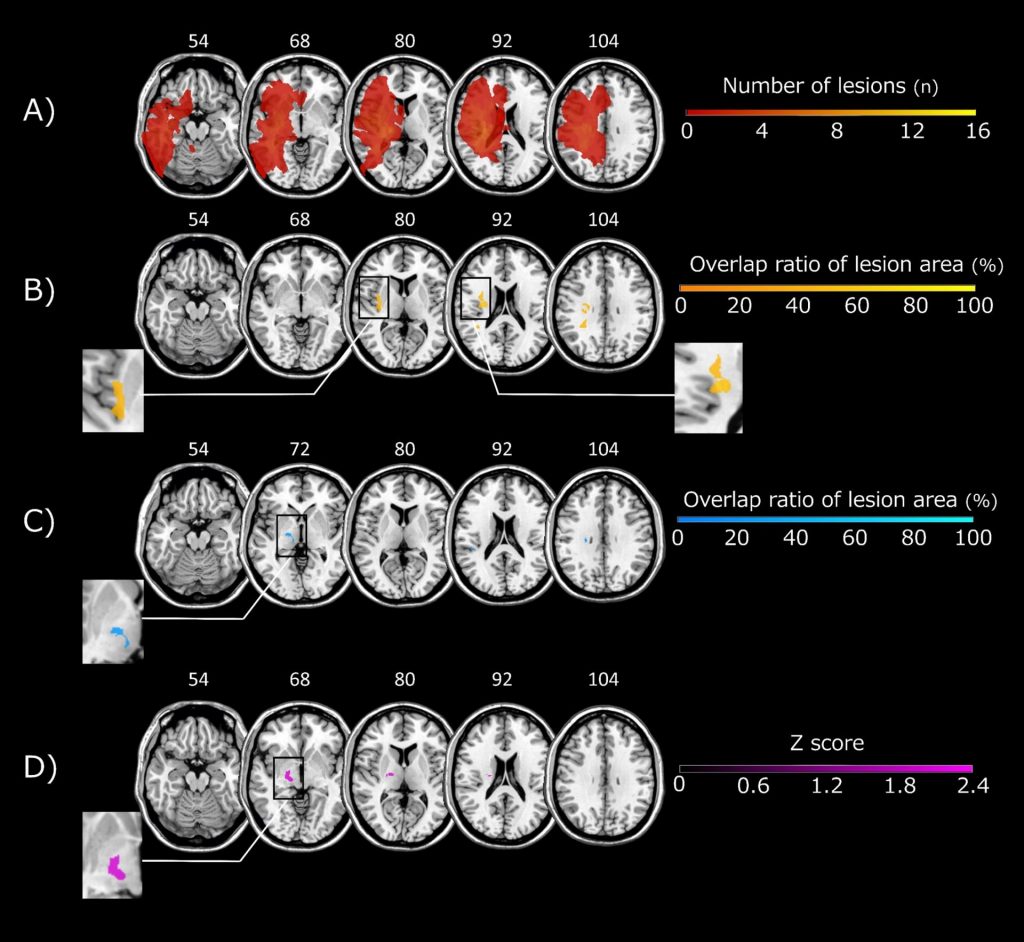

また,脳画像解析は(voxel-based lesion–symptom mapping)の結果,サーマルグリル錯覚による不快感は内包後脚および視床外側核周囲の病変と有意に関連していることが明らかになりました(図2).

図2.サーマルグリル錯覚と損傷領域の分析

サーマルグリルによる不快感は内包後脚および視床外側核周囲の病変と有意に関連していました.

研究グループは,この結果について,内包や視床を損傷することで脳内での痛みや温度感覚情報処理の問題が生じ,サーマルグリル錯覚が過敏になると考えています.

本研究の臨床的意義および今後の展開

本研究成果は,脳卒中後患者の中枢性感作を「痛くない刺激」を用いて安全に定量評価することを示しているだけでなく,サーマルグリル錯覚のメカニズム解明および脳卒中後疼痛の病態解明の一助となると考えられます.

論文情報

Soichiro Matsuda, Yuki Igawa, Hidekazu Uchisawa, Shinya Iki, Michihiro Osumi

Thermal Grill Illusion in Post-Stroke Patients: Analysis of Clinical Features and Lesion Areas

Journal of pain research, 2023

問い合わせ先

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

畿央大学大学院健康科学研究科

博士後期課程 松田総一郎

准教授 大住倫弘

E-mail: m.ohsumi@kio.ac.jp

痛みを難治化させる脳波ネットワーク異常

PRESS RELEASE 2023.10.20

複合性局所疼痛症候群(Complex Regional Pain Syndrome:CRPS)は,比較的小さな外傷や手術などが契機となって激しい痛みが生じます.これまでの研究の中で,CRPSの脳機能を調べた研究は多くありますが,日常診療で使われる脳波を活用してCRPSの脳機能異常を明らかにした報告は少ないです.畿央大学ニューロリハビリテーション研究センターの 大住倫弘 准教授らは,名古屋大学医学部 平田 仁 教授,岩月克之 講師,東京大学附属病院 住谷昌彦 准教授らと共同で,CRPSにおける脳波ネットワーク異常の特徴を明らかにしました.この研究成果は,Clinical EEG and Neuroscience(Resting-state Electroencephalography Microstates Correlate with Pain Intensity in Patients with Complex Regional Pain Syndrome)に掲載されています.

研究概要

複合性局所疼痛症候群(Complex Regional Pain Syndrome:CRPS)は,比較的小さな外傷や手術などが契機となって激しい痛みが生じます.これまでの研究で,何らかの脳機能異常によってCRPSが増悪・長期化することが明らかになっています.特に,何もしていない“安静時”の脳活動の異常について多く報告されています.しかしながら,多くの研究ではfMRIやMEGなどの大掛かりな機器を使っており,日常診療で使われている脳波データではどのような異常があるのかは明らかになっていませんでした.畿央大学ニューロリハビリテーション研究センターの 大住倫弘 准教授らは,名古屋大学医学部 平田 仁 教授,岩月克之 講師,東京大学附属病院 住谷昌彦 准教授らと共同で,CRPSにおける脳波マイクロステートを分析し,安静時のデフォルトモードネットワークがCRPSの痛みのつよさと密接に関連していることを明らかにしました.

本研究のポイント

■ CRPSにおける安静時の脳波活動を測定した.

■ マイクロステート解析を活用して脳波ネットワークの異常を観察した.

■ その結果,デフォルトモードネットワークの異常がCRPSの痛みのつよさと密接に関連していることが明らかになった.究

研究内容

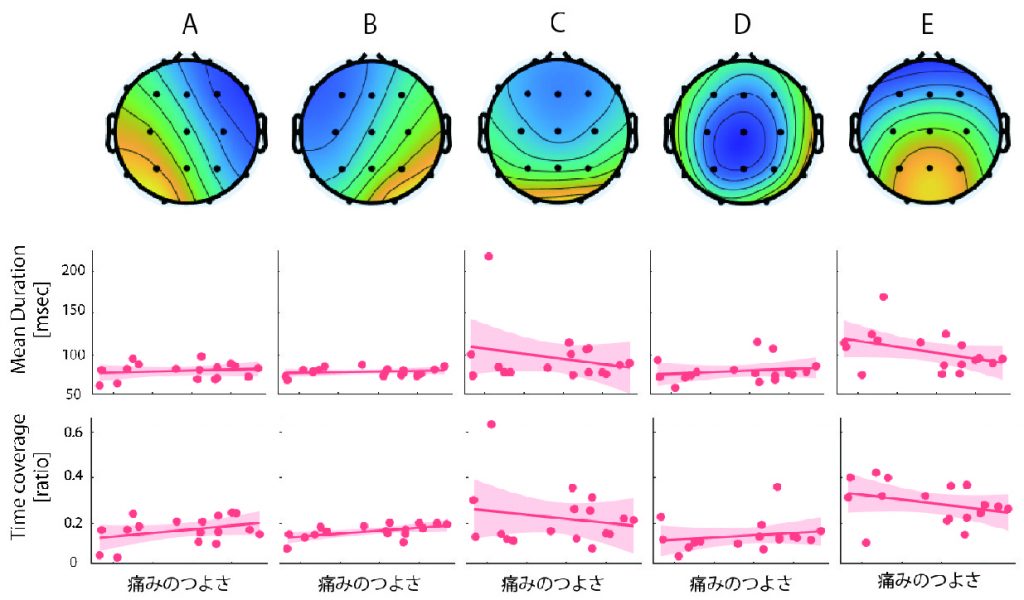

CRPSを有する者を対象に,安静時の脳波活動を計測して,脳波マイクロステート解析をしました(図1).そして,それぞれのトポグラフパターンにおけるパラメータ(Mean Duration, Time coverage etc…)とCRPSによる痛みのつよさとの相関関係を調べました.その結果,デフォルトモードネットワークで構成されていると考えられているトポグラフパターンのパラメータと痛みのつよさとの間に有意な相関関係がありました(図1).つまり,デフォルトモードネットワークの異常がCRPSの痛みを増悪させている可能性が明らかになりました.加えて,初回の脳波測定日の6ヶ月後にも脳波を計測し,デフォルトモードネットワークの改善とともに痛みが緩和していることも確認されました.このことからデフォルトモードネットワークの改善がCRPSの痛みの緩和と密接に関連していることが考えられました.

内容

内容

図1:安静時脳波マイクロステート解析によって計算されるトポグラフパターンと痛みとの相関

本研究の臨床的意義および今後の展開

日常診療で使われている脳波データを活用すればCRPSに生じている脳波ネットワーク異常を観察できる可能性を示唆しました.今後は,これらの脳波ネットワーク異常を改善させるためのリハビリテーションを検討していきます.

論文情報

Osumi M, Sumitani M, Iwatsuki K, Hoshiyama M, Imai R, Morioka S, Hirata H.

Clin EEG Neurosci. 2023

その他の情報

本研究は以下の助成を受けて実施したものです.

Japan Agency for Medical Research and Development (AMED)

研究代表者 平田仁 教授(名古屋大)「神経科学を活用する複合性局所疼痛症候群に対するintelligent neuromodulation system の開発」

問い合わせ先

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

畿央大学大学院健康科学研究科

准教授 大住倫弘

E-mail: m.ohsumi@kio.ac.jp

発達性協調運動障害における行為と結果の規則性の知覚感度

PRESS RELEASE 2023.10.13

発達性協調運動障害(DCD)は,脳の適応的な運動制御・運動学習システムである内部モデルの働きの先天的・発達的問題として生じるとされています.一方で,定型発達(TD)乳児は生後の発達早期に,自己の運動とその結果の繋がり,すなわち行為と結果の規則的な関係性を知覚できるとされており,この行為と結果の規則性の知覚学習は,運動の多様性や内部モデルの発達に貢献すると考えられます.したがって,DCD児においては,行為と結果の規則性の知覚にも問題が生じている可能性がありますが,DCD児における行為と結果の規則性の知覚感度を調べた研究は皆無でした.そこで,畿央大学ニューロリハビリテーション研究センターの信迫悟志 准教授らは,温文(Wen Wen) 准教授(立教大学),中井昭夫 教授(武庫川女子大学)らと共同で,DCD児における行為-結果の規則性の知覚感度について調査しました.この研究成果は,Journal of Autism and Developmental Disorders(Action-outcome Regularity Perceptual Sensitivity in Children with Developmental Coordination Disorder)に掲載されています.

研究概要

DCDとは,協調運動技能の獲得や遂行に著しい低下がみられる神経発達障害の一類型であり,その症状は,字が綺麗に書けない,靴紐が結べないといった微細運動困難から,歩行中に物や人にぶつかる,縄跳びができない,自転車に乗れないといった粗大運動困難,片脚立ちができない,平均台の上を歩けないといったバランス障害まで多岐に渡ります.DCDの頻度は学童期小児の5-6%と非常に多く,自閉症スペクトラム障害,注意欠如多動性障害,限局性学習障害などの他の神経発達障害とも頻繁に併存することが報告されており,近年では脳性麻痺ともリスクファクターを共有する連続体である可能性も指摘されています.またDCDと診断された児の過半数が青年期・成人期にも協調運動困難が残存するとされており,DCDの病態理解と有効なハビリテーション技術の開発は,ニューロリハビリテーション研究における喫緊の課題の一つとされています.

自分の行為と外部刺激との間の規則的な関係性を検出する能力のことを,行為と結果の規則性の知覚と呼びます.この行為と結果の規則性の知覚は,コンパレータモデル以外の運動主体感(Sense of Agency: SoA)を生成する重要な情報源として注目されており,また適応的運動学習パフォーマンスにも関与することが示されています.行為と結果の規則性の知覚は,まだ内部モデルにおける正確な順・逆モデルを持ち合わせていない生後2カ月児にも存在することが明らかとなっており,子どもは行為と結果の規則的な関係性を知覚学習することにより,運動の多様性を獲得している可能性が示唆されています.また最近の研究で,この行為と結果の規則性の知覚感度は,6~15歳と年齢が増加するのに伴い発達向上すること,そして手先の器用さが低下した児では,行為-結果の規則性の知覚感度が低下していることが明らかになっていました.したがって,発達早期からの運動の不器用さを主な特性とするDCD児においては,行為と結果の規則性の知覚にも問題が生じている可能性がありますが,それを調べた研究はありませんでした.そこで畿央大学ニューロリハビリテーション研究センターの信迫悟志 准教授らは,DCD児における行為-結果の規則性の知覚感度を調べました.その結果,DCD児では,年齢と性別が一致したTD児と比較して,行為と結果の規則性の知覚感度が低下していることが明らかになりました.

本研究のポイント

■ DCD児の行為-結果規則性の知覚感度は低下しており,特に低年齢(6~10歳)DCD児で知覚感度が著しく低下していた.

■ DCD児とTD児の両グループにおいて,年齢の増加に伴い行為-結果規則性の知覚感度は発達向上していた.

■ DCD児における行為-結果規則性の知覚感度の低下は,いくつかの協調運動技能の低下と相関関係にあった.

■ DCD児では発達早期の段階で行為-結果規則性の知覚感度が低下しており,そのことが運動の多様化や内部モデルの発達を阻害し,結果として協調運動技能の低下に陥っている可能性が示唆された.

研究内容

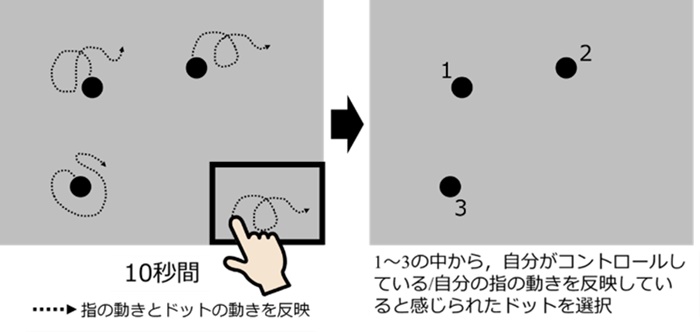

6~15歳までのDCD児20名と年齢と性別を揃えたTD児20名は,行為-結果規則性検出課題(図1)を完了しました.この課題において,子どもたちはタッチパッド上で10秒間自由に指を動かし,モニターに表示された3つのドットのうち,自分がコントロールすることができる/自分の指の動きを最も反映していると感じられたドット(検出目標ドット)を検出することが求められました.1つの検出目標ドットには,子どもが制御できる/指の動きを反映する割合に応じて,7制御条件(0, 20, 40, 50, 60, 80, 100%)が設定され,それぞれ6試行,合計で42試行ありました.他の2つのドットは0%制御のディストラクタードットになっていました.この課題の成績から,規則性検出閾値(Regularity Detection Threshold: RDT)を算出し,行為-結果の規則性の知覚感度の定量指標としました.

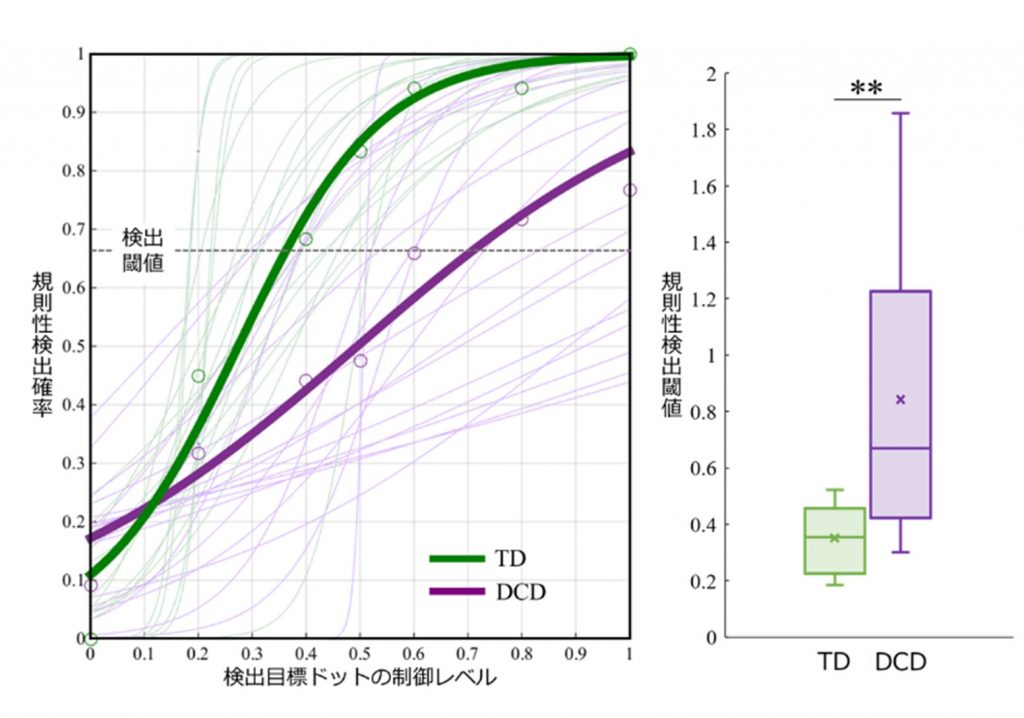

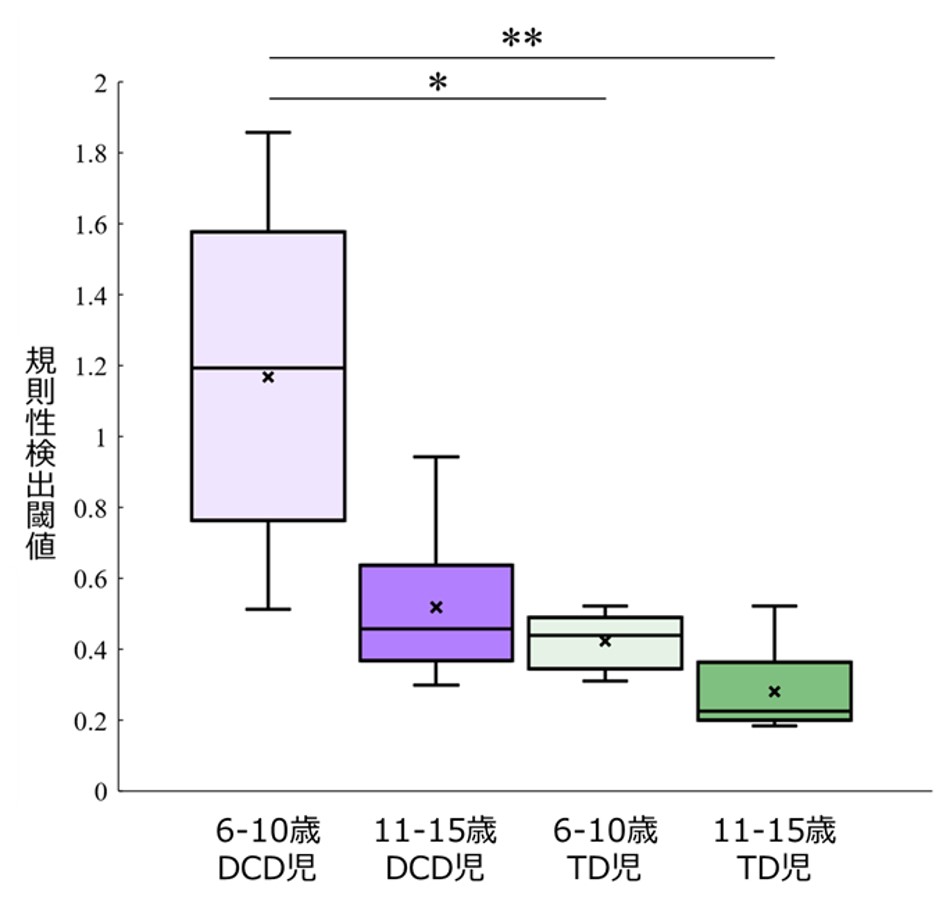

図1 行為-結果規則性検出課題

その結果,DCD児のRDTは,TD児と比較して高値を示し,DCD児では行為-結果の規則性の知覚感度が低下していることが明らかになりました(図2).またDCD児とTD児の両グループにおいて,RDTの低下と年齢の増加との間には有意な相関関係が示され,DCD児においてもTD児においても,年齢の増加に伴い行為-結果の規則性の知覚感度は発達向上することが示されました.そこで,年齢を細分化して検討した結果,低年齢(6~10歳)のDCD児のRDTは,低年齢(6~10歳)および高年齢(11~15歳)のTD児と比較して,有意に高値であることが示され,特に低年齢のDCD児の行為-結果の規則性の知覚感度が低下していることが明らかになりました(図3).またDCD児においては,RDTといくつかの協調運動技能との間に有意な相関関係が示され,行為と結果の規則性の知覚感度の低下とボールスキルなどの協調運動技能の低下との間に関連性があることが示されました.

図2 両グループにおける規則性の知覚感度

図3 年齢を細分化した規則性の知覚感度の比較結果

本研究の臨床的意義および今後の展開

本研究は,DCD児における行為-結果の規則性の知覚感度が低下していることを初めて明らかにし,特にDCD児では低年齢の段階で規則性の知覚感度が著しく低下していることを示しました.このことは,DCD児では低年齢の段階で行為-結果の規則性の知覚感度が低下しており,そのことが運動の多様化や内部モデルの発達を阻害し,結果的に協調運動技能の低下に至っている可能性を示唆しました.今後,本研究で使用した行為-結果規則性検出課題と運動の多様性や内部モデルの働きを定量化する課題を併用し,縦断的に調査することで,この可能性を検証していく必要があります.

論文情報

Nobusako S, Wen W, Osumi M, Nakai A, Morioka S.

J Autism Dev Disord. 2023

問い合わせ先

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

畿央大学大学院健康科学研究科

准教授 信迫悟志

E-mail: s.nobusako@kio.ac.jp

2023年度 CREST採択 「ナラティブ・エンボディメントの機序解明とVR 介入技術への応用」

CREST について

CRESTとは,我が国が直面する重要な課題の克服に向けて,独創的で国際的に高い水準の目的基礎研究を推進し,社会・経済の変革をもたらす科学技術イノベーションに大きく寄与する,新たな科学知識に基づく創造的で卓越した革新的技術のシーズ(新技術シーズ)を創出することを目的としています.そのために,研究総括が定めた研究領域運営方針の下,研究総括が選んだ,我が国のトップ研究者が率いる複数のベストチームによる研究を推進するトップダウン型研究であり,国内の競争的科学研究費としてはトップに位置するもので,研究期間は5年6ヵ月以内の総額1.5~5億円程度の研究費が与えられます.

生体マルチセンシングシステムの究明と活用技術の創出(通称マルチセンシング)

今回応募した領域は,生体マルチセンシングシステムの究明と活用技術の創出(通称マルチセンシング)であり,研究領域統括は,自治医科大学 永井良三学長,研究総括は,理化学研究所 未来戦略室上級研究員の入來篤史博士です.また,国際領域運営アドバイザーにはAnil Seth博士(サセックス大学 工学情報学部 教授),Karl Friston博士(ロンドン大学 神経科学研究所 教授)と著名な研究者が配属され,国際研究を牽引する意図があります.

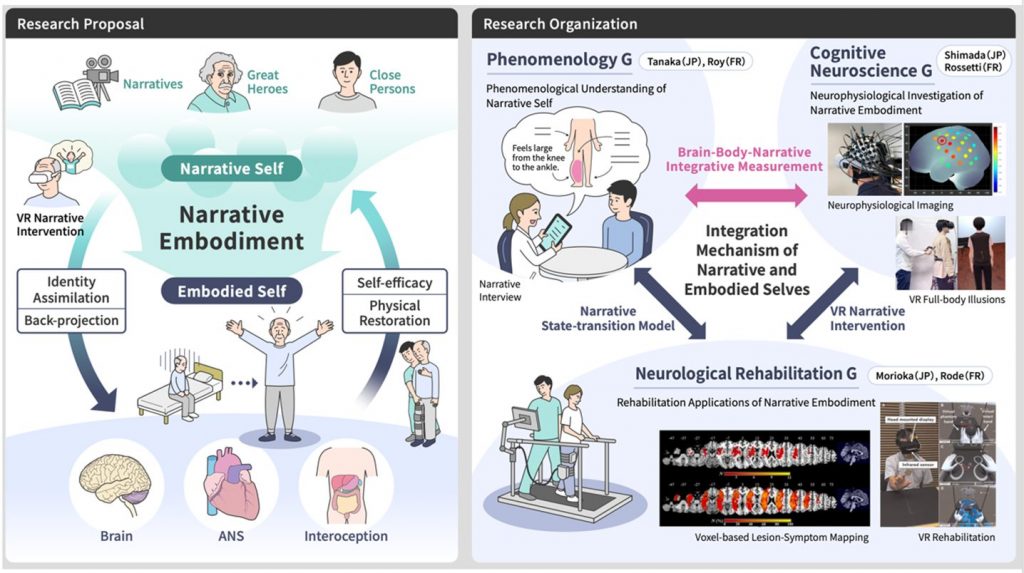

ナラティブ・エンボディメントの機序解明とVR 介入技術への応用

私たちの研究グループは,明治大学理工学部(認知科学)の嶋田総太郎教授(代表者)のグループ,東海大学文学研究科(哲学・現象学)の田中彰吾教授のグループとチームを編成し,「ナラティブ・エンボディメントの機序解明とVR 介入技術への応用」というテーマ(図1:Graphic Abstract)で応募し,毎年採択数は4件程度(2023年度は64件応募中4件採択/採択率6.3%)の厳しい審査の中,書類審査に次いで面接審査を通過し,結果として,2.74億円(5年6ヵ月)の研究費(3研究室合同)を取得することができました.

図1:研究概要

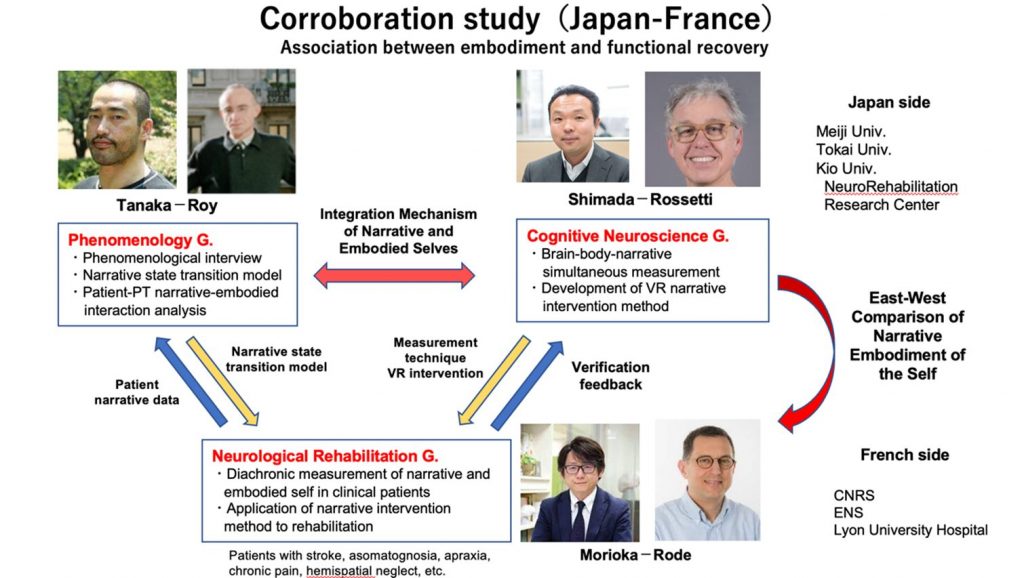

日本 - フランス 共同提案型

今回は日仏共同提案型による応募をとり,日仏で研究グループを構成し,共同研究提案書(CREST-ANR共通書式)を作成し,フランス国立研究機構(Agence Nationale de la Recherche; ANR)の審査も通過しなければならないという難易度の高い課題に挑戦し,結果として,フランス側も採択されるに至りました(図2:日仏チーム編成).フランス側の共同研究者には,natureにも多数論文を持つフランス国立衛生医学研究所(INSERM),フランス国立科学研究センター(CNRS)のYves Rossetti教授(認知科学),世界ニューロリハビリテーション連盟の組織委員会のメンバーであるリヨン大学病院医学部長のGilles Rode教授(リハビリテーション医学),そして神経現象学の父と称されるFrancisco J Varelaの継承者の哲学者であるリヨン高等師範学校(ENS-Lyon),パリ高等師範学校(ENS-Cachan)のJean-Michel Roy教授です.これから5年半にわたり,相互に往来しながら議論を重ねて,ブレークスルーにつながる研究成果を公表できるように進めていきます.

図2:フランスー日本の共同研究メンバー

共同研究メンバー

■ 明治大学 理工学部 教授 嶋田 総太郎(https://researchmap.jp/sshimada)

■ 東海大学 現代教養センター 教授 田中 彰吾(https://researchmap.jp/read0207870)

■ フランス国立衛生医学研究所 教授 Yves Rossetti (https://www.crnl.fr/en/user/397)

■ リヨン大学病院医学部 教授 Gilles Rode(https://lyon-est.univ-lyon1.fr/la-faculte/actualites/gilles-rode-doyen-de-la-faculte-de-medecine-lyon-est)

■ リヨン高等師範学校 教授 Jean-Michel Roy(https://ihrim.ens-lyon.fr/auteur/roy-jean-michel)

森岡 周 教授(ニューロリハビリテーション研究センター センター長)

大住倫弘 准教授 が RehabWeek2023 でポスター発表をしました.

2023年9月24-27日にシンガポールで開催されたRehabWeek2023に,ニューロリハビリテーション研究センター 大住倫弘 准教授が「Tele-VR rehabilitation alleviated phantom limb pain – Single case study using experimental designs -」というタイトルでポスター発表をしました.リハビリ工学についての話題が多かったようで,最先端のリハビリツールやその研究結果の情報収集ができたようです.技術,規模,そして臨床に展開するスピードなど,日本のリハビリ工学が少しずつ遅れてきていることを認識せざるを得ない機会になったようです.その充実ぶりが分かる写真をこのブログにいくつか掲載しておきます!