子どもの運動主体感の時間窓は,大人と同じか違うか?

PRESS RELEASE 2020.6.18

予測された感覚フィードバックが実際の感覚フィードバックと時間的に一致する時,その行動は自己によって引き起こされたと経験されます.このように私が自分の行動のイニシエーターでありコントローラーであるという経験(感覚と判断)のことを運動主体感と呼びます.畿央大学ニューロリハビリテーション研究センターの信迫悟志 准教授らは,中井昭夫 教授(武庫川女子大学),前田貴記 講師(慶應義塾大学)らと共同で,運動主体感の時間窓が,子どもと大人では,同じなのか違うのかについて調査しました.この研究成果は,Cognitive Development誌(The time window for sense of agency in school-age children is different from that in young adults)に掲載されています.

研究概要

「その行動を引き起こしたのは自分だ」という運動主体感は,2つの階層レベルで構成されることが理論的に提案されています.第1のレベルは,運動制御や運動学習に貢献するコンパレーターモデルによって生成されます.すなわち自分の「行動の結果の予測」と「実際の結果」が時間的に一致すると,その行動は自分が引き起こしたものだと感じられます.一方で,それらが不一致であると,その行動は自分が引き起こしたものではないと感じられます.第2のレベルは,期待,信念,文脈,感情といった認知的手がかりに基づき,「その行動は自分が引き起こしたものである」という明確な判断として形成されます.運動主体感の第1のレベルに基づいて,実験的に自分の運動とその結果との間に時間的な誤差を挿入すると運動主体感は減少し,逆に時間的な誤差をなくしていくと運動主体感が増加することが分かっています.つまり運動主体感には時間窓(どのくらいの時間誤差であれば運動主体感を持つことができ,どのくらいの時間誤差であれば運動主体感が失われるのか)があるのです.しかしながら,その運動主体感の時間窓が,子どもと大人では同じなのか,それとも異なるのかは分かっていませんでした.そこで畿央大学ニューロリハビリテーション研究センターの信迫悟志 准教授らの研究チームは,学童期の子どもと若年成人における運動主体感の時間窓を調査しました.その結果,子どもと大人の両者ともに,運動とその結果との間の時間誤差が大きくなるのに伴って,運動主体感は減少していきました.しかしながら,その時間窓は,大人よりも子どもの方が短かったのです.また子どもの運動主体感の時間窓と手先の器用さとの間には相関関係が認められたのに対して,大人ではそのような関係は認められませんでした.したがって,子どもの運動主体感の生成には,2つの階層レベルの内,主に第1のレベルが貢献していることが示唆されました.

本研究のポイント

■ 子どもの運動主体感の時間窓は,若年成人よりも短かった.

■ 子どもの運動主体感の時間窓は,手先の器用さと相関していた.

■ 子どもの運動主体感は,主に感覚運動機能に基づいている可能性がある.

研究内容

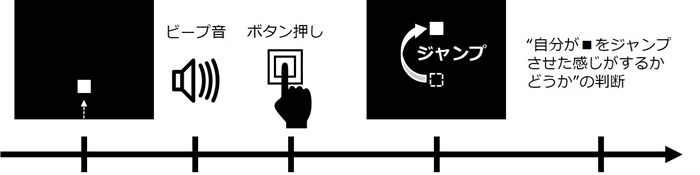

6~12歳までの学童期児童128名と21~23歳までの若年健常成人30名が本研究に参加し,Agency attribution task*(Keio method: Maeda et al. 2012, 2013, 2019)を実施してもらいました(図1).この課題は,参加者のボタン押しによって画面上の■がジャンプするようにプログラムされています.そして,ボタン押しと■ジャンプの間に時間的遅延を挿入することができ,この遅延時間として100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000ミリ秒の10条件を設定しました.そして,参加者には“自分が■をジャンプさせた感じがするかどうか”を回答するように求められ,参加者がどのくらいの遅延時間まで運動主体感が維持されるのか(運動主体感の時間窓)を定量化しました.さらに参加者は国際標準評価バッテリー(M-ABC-2)の手先の器用さテストを実施し,微細運動スキルを測定しました.

図1:Agency attribution task(Keio method: Maeda et al. 2012, 2013, 2019)

*Keio Method: Maeda T. Method and device for diagnosing schizophrenia. International Application No.PCT/JP2016/087182. Japanese Patent No.6560765, 2019.

結果として,学童期児童も若年成人も,ボタン押しと■ジャンプの間の時間的遅延が増加するにつれて,運動主体感が減少しました.このことは,予測と結果の一致/不一致に基づく運動主体感が学童期にすでに確立されており,生涯を通じて続く非常に基本的なプロセスであることを示唆しました.

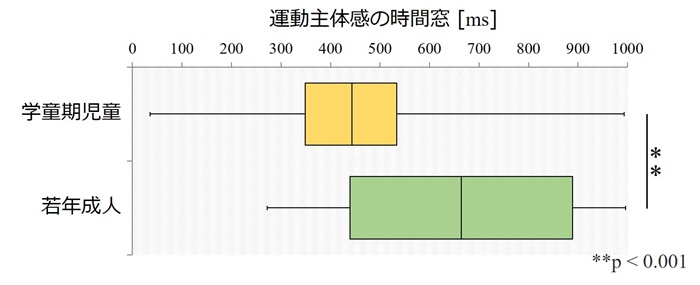

一方で,学童期児童の運動主体感の時間窓は,若年成人と比較して,有意に短縮しました(図2).以前より子どもの場合は,否定的な(好ましくない)予測と結果の一致よりも,肯定的な(好ましい)予測と結果の一致に対して敏感であることが示唆されており,そのことが運動主体感の短縮につながった可能性が考えられます.いずれにしても,運動主体感の時間窓が狭いということは,主体と環境との繋がりが固定的であり,適応性/柔軟性が低いことを示唆し,逆に運動主体感の時間窓の拡張は,主体と環境の間のリンクが柔軟であり,適応行動に寄与している可能性があります.また運動主体感は,責任の概念にも関連しており,本研究結果は,子どもが大人よりも自分の行動に対する責任を感じる程度が少ないことを表している可能性も示唆されました.

図2:学童期児童と若年成人における運動主体感の時間窓の違い

加えて,学童期児童の運動主体感の時間窓と微細運動スキルとの間には,有意な相関関係があったものの,若年成人にはそのような関係性はみられませんでした.このことは,運動主体感の第1レベル(感覚運動機能,コンパレーターモデル)が,学童期児童の運動主体感の生成に比較的大きな貢献をしていることを示唆しました.

本研究の意義および今後の展開

本研究は,大人と子どもでは運動主体感の時間窓が異なっていることを初めて明らかにしました.また発達性協調運動障害を有する子どもでは,コンパレーターモデルに基づく運動学習が困難になっていることが明らかになっています.したがって,学童期児童の運動主体感の生成にコンパレーターモデルが比較的大きく関与していることを考慮すると,発達性協調運動障害を有する子どもでは,運動主体感に何らかの問題が発生している可能性が予測されます.これらを調査する将来の研究は,発達障害を有する子どもにおける運動主体感の理解と効果的なハビリテーション技術の開発に貢献する可能性があります.

論文情報

The time window for sense of agency in school-age children is different from that in young adults.

Cognitive Development. 2020 Apr–Jun; 54: 100891.

問い合わせ先

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

畿央大学大学院健康科学研究科

准教授 信迫悟志

Tel: 0745-54-1601

Fax: 0745-54-1600

E-mail: s.nobusako@kio.ac.jp