パーキンソン病患者における静止立位時の足圧中心の包括的多変量解析

PRESS RELEASE 2024.6.18

パーキンソン病患者は,病気の進行とともに姿勢の不安定性や転倒リスクの増加といった姿勢障害を呈しますが,その特徴には様々なサブタイプが存在することが想定されています.畿央大学大学院研究生/西大和リハビリテーション病院の藤井 慎太郎 氏,森岡 周 教授,国立障害者リハビリテーションセンター研究所・神経筋機能研究室の河島 則天室長(畿央大学客員教授)らの研究グループは,パーキンソン病患者の姿勢障害を構成する5つの因子を抽出し,抽出された姿勢障害の因子より6つのサブタイプに分類できることを明らかにしました.この研究成果はJournal of NeuroEngineering and Rehabilitation誌に掲載されています.このようなサブタイプ分類により,パーキンソン病患者の姿勢障害のタイプに基づいた適切なリハビリテーション介入の一助となることが期待されます.

研究概要

パーキンソン病患者は,病気の進行とともに姿勢反射応答の低下や体幹の前屈姿勢などが顕著となり,立位姿勢の不安定性や転倒リスクの増加といった姿勢障害を呈することが知られています.ヒトの立位時の姿勢の揺れは,重心動揺計を用いた足圧中心により評価され,揺れの大きさや速さなどから姿勢障害の特徴づけがされています.しかし,姿勢不安定性があるパーキンソン病患者では,単に重心動揺計での揺れが増大しているのみでなく,むしろ揺れが過少となっている症例も存在することが指摘されています.パーキンソン病には,臨床徴候や病歴,発症年齢,疾患進行速度などの違いから異なるサブタイプが存在することが広く知られており,姿勢障害の特徴についても様々なサブタイプが存在することが想定されています.そこで畿央大学大学院研究生/西大和リハビリテーション病院の藤井 慎太郎氏,森岡 周教授,国立障害者リハビリテーションセンター研究所・神経筋機能研究室の河島 則天室長(畿央大学客員教授)らの研究グループは,健常者およびパーキンソン病患者に対して静止立位時の重心動揺を計測し,様々な特徴量を持つ変数に「因子分析」を施すことで姿勢障害の構成要素(因子)の抽出を試みました.その結果,揺れの大きさ,前後・左右・高周波(揺れの頻度),閉ループ制御(揺れに基づく修正能力)といった5つの因子が特定されました.次いで,抽出された因子を用いた「クラスター分析」を試みることにより,6つのタイプに分類可能であることを見出しました.パーキンソン病の重症度での比較では,姿勢障害を構成する因子に有意差がみられませんでしたが,サブタイプ間においては明確に異なる値を示していました.またパーキンソン病の発症からの期間の長さや症状の重症度についても有意な違いを示しており,この分類はパーキンソン病患者における姿勢障害のサブタイプとみなせることを明らかにしました.

本研究のポイント

■ パーキンソン病患者における静止立位時の重心動揺変数を用いた因子分析およびクラスター分析により,姿勢障害の特徴分類を試みた.

■ 姿勢障害の構成要素とみなし得る5つの因子が抽出され,因子得点を用いたクラスター分析を行うことによりパーキンソン病患者の姿勢障害が6つのサブタイプに分類できることを明らかにした.

研究内容

パーキンソン病患者は,病気の進行とともに姿勢の不安定性や転倒リスクの増加といった姿勢障害を呈します.ヒトの静止立位時の姿勢の揺れは,重心動揺計を用いた足圧中心(center of pressure: CoP)の評価によって定量化され,揺れの範囲や速度などの時空間変数から姿勢障害の特徴づけが試みられています.しかし,パーキンソン病患者では,単に重心動揺計での揺れが増大しているのみでなく,むしろ揺れが過少となっている症例も存在することが指摘されており,その特徴には様々なサブタイプが存在することが想定されています.そこで本研究では,静止立位時の足圧中心(CoP)時系列データを用いてPD患者における姿勢障害の特徴分類を行うことを目的としました.

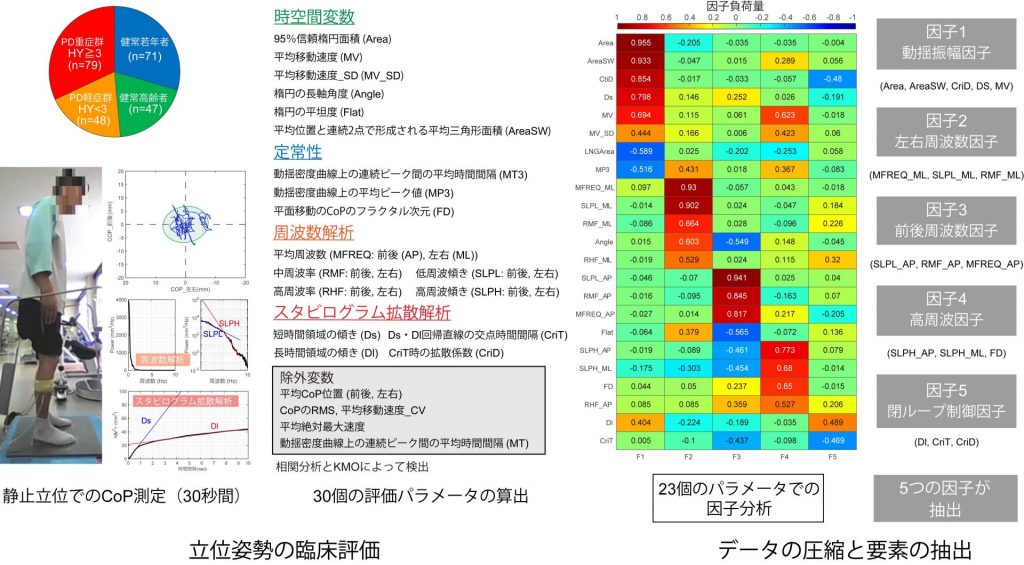

対象はパーキンソン病患者127名,健常若年者71名,健常高齢者47名でした.対象者は重心動揺計の上で30秒間の静止立位のCoPを計測しました.計測されたCoP時系列データから,95%楕円信頼面積などの空間変数,平均移動速度などの時間変数,パワースペクトル分析を用いた周波数特性およびフラクタル解析の手法であるStabilogram Diffusion Analysis(SDA)により,短時間領域(Ds)/長時間領域の傾き(Dl),短時間/長時間領域の切り替え時間(CP)など計23変数を算出しました(図1左).その後,パーキンソン病患者における姿勢不安定性の特徴を抽出するために,各変数について因子分析を実施しました.その結果,95%楕円信頼面積や平均移動速度などの関連が強い動揺振幅因子や,左右周波数因子,前後周波数因子,高周波因子,SDAの変数であるDlやCPの関連が強い動揺拡散因子といった5因子が抽出されました(図1右).

図1.計測方法の概要および因子分析の結果 (高解像度の図はこちらをクリック)

左:計測方法およびCoPより算出された変数一覧.重心動揺計の上で30秒間の静止立位のCoPを計測し,計測されたCoP時系列データから30変数を算出した(うち7変数は除外).右:算出された23変数を用いた因子分析により,5つの因子が抽出された.

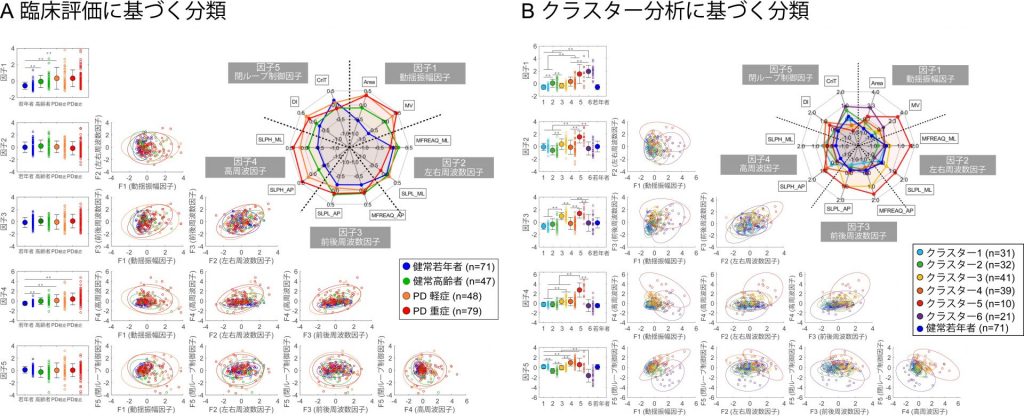

臨床分類として,健常高齢者およびパーキンソン病患者は,健常若年者と比較し動揺範囲因子および高周波因子において有意に高値を示しましたが,PD重症度間では有意差を認めませんでした(図2左).次にパーキンソン病患者における姿勢不安定性の特徴の違いに基づいてサブタイプを分類するために,抽出された因子を用いたガウス混合モデルによるクラスター分析を行いました.健常若年者を除く174名での5因子を用いたクラスター分析の結果,6つのクラスターに分類されました.これらのクラスター間において,因子得点は明確に異なる値を示しており,この分類はパーキンソン病患者における姿勢障害のサブタイプとみなせると考えられました(図2右).

図2.臨床分類とクラスター分類間での因子得点の比較(高解像度の図はこちらをクリック)

臨床分類において,PD重症度間(左)では因子得点に有意な違いを示さなかったが,クラスター分類(右)では,各因子得点に明確な違いを示した.

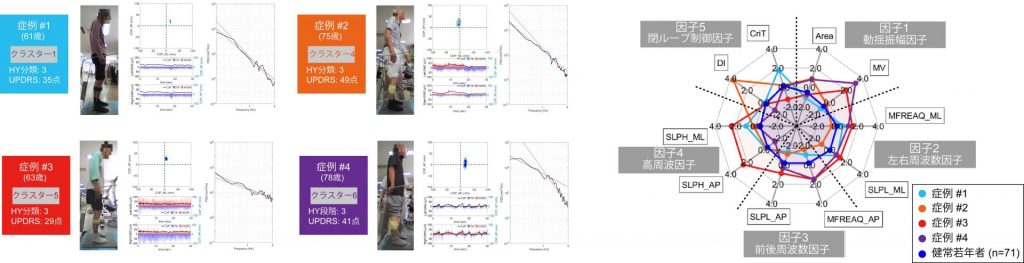

図3は代表的な4症例を提示しています.この4症例は疾患重症度が同程度であるにもかかわらず,因子得点は明確に異なる結果を示しており,それぞれ異なるクラスターに分類されました.このことからも,単に疾患重症度から姿勢制御の問題を捉えるのではなく,それぞれのサブタイプに応じた姿勢制御の病態を捉える必要があると考えられます.

図3.各クラスターの代表4症例(高解像度の図はこちらをクリック)

各クラスターの代表4症例を示す.疾患重症度は同程度であるが,各因子得点は明確に異なっており,それぞれが異なる姿勢制御を示していることが示唆された.

本研究の臨床的意義および今後の展開

本研究により,パーキンソン病患者の姿勢障害のタイプに基づいた適切なリハビリテーション介入の一助となることが期待されます.今後はパーキンソン病患者で生じる体幹の前屈や側弯といった姿勢異常や筋活動特性を包含した姿勢障害の特徴分類を予定しています.

論文情報

Shintaro Fujii, Yusaku Takamura, Koki Ikuno, Shu Morioka, Noritaka Kawashima

Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation, 2024

問い合わせ先

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

畿央大学大学院健康科学研究科

博士後期課程 藤井慎太郎

教授・センター長 森岡 周

E-mail: s.morioka@kio.ac.jp