脳卒中後の運動主体感:定量化と上肢使用量への影響

PRESS RELEASE 2024.11.26

脳卒中後の運動障害は,「自分が自分の運動を制御している」という感覚である運動主体感を奪う可能性があります.しかし,運動障害は麻痺肢の重たさやぎこちなさといった不快感も招くため,運動主体感それ自体が患者の行動変容にどのような影響を及ぼしているのかは明らかではありませんでした.国立研究開発法人産業技術総合研究所の宮脇裕氏と本学の森岡周教授らは,脳卒中後運動障害が招く様々な不快感から運動主体感を分離し評価した上で,運動主体感が上肢使用量に影響することを明らかにしました.この研究成果は,Cortex誌(Diminished sense of agency inhibits paretic upper-limb use in patients with post-stroke motor deficits)に掲載されています.

研究概要

脳卒中後運動障害は身体運動の制御を困難にし,「自分が自分の運動を制御している」という感覚,すなわち運動主体感(Sense of Agency)を奪う可能性があります.運動主体感は,運動制御だけでなく,行為の動機付けや注意分配に関与し,この感覚が伴わない行為は実行されにくくなることが示唆されています.これらの知見に基づけば,運動主体感の低下は行為頻度の減少を招き,身体活動量,特に上肢の使用量を減少させる可能性が考えられます.しかし,運動障害は麻痺肢の重たさやぎこちなさなどの不快感も招くため,運動主体感それ自体が上肢使用量に影響するのかは明らかではありません.この検証のためには,不快感から運動主体感を分離し,運動主体感それ自体を定量化する必要があります.

そこで,国立研究開発法人産業技術総合研究所の宮脇裕氏(畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター客員研究員)と森岡 周 教授らは,不快感と運動主体感の分離を実現する質問紙を独自に開発し,患者の運動主体感を縦断的に評価することで,運動障害が招く運動主体感の低下が上肢使用量に及ぼす影響を精査しました.その結果,不快感ではなく運動主体感の低下が上肢使用量の減少に関連することが示され,運動障害が運動主体感を阻害することで,上肢使用量が減少するという運動主体感の媒介効果が明らかになりました.さらに,運動主体感が低下していた場合,これが向上することで,上肢使用量の改善が大きくなることが示されました.

本研究のポイント

・脳卒中後の運動障害が招く様々な不快感から運動主体感を分離し評価する質問紙を開発した.

・運動障害が重度なほど,運動主体感が低下することを示した.

・不快感ではなく運動主体感の低下が,上肢使用量の減少に関連することを示した.

・運動主体感の向上が,上肢使用量の改善と関連することを示した.

研究内容

独自に開発した質問紙と,Fugl-Meyer Assessmentなどの臨床評価尺度を用いて,脳卒中後患者156名の運動主体感と,感覚運動機能および認知機能を縦断的に評価しました.質問紙には,運動主体感の関連・非関連項目を含み,因子分析後の因子パターンに基づき項目が選定されました.その後,適合度指標に基づき,運動主体感と不快感を分離した2因子モデルと分離しない1因子モデルを比較しました.これらを経て抽出した因子を用いて,構造方程式モデリング(SEM)により臨床アウトカムとの関連を分析し,voxel-based lesion-symptom mapping(VLSM)により損傷部位との関連を分析しました.さらに,縦断的変化を反映する回帰直線の傾きを推定した上で,多母集団同時分析により運動主体感の向上が上肢使用量の改善に関連するかを精査しました.

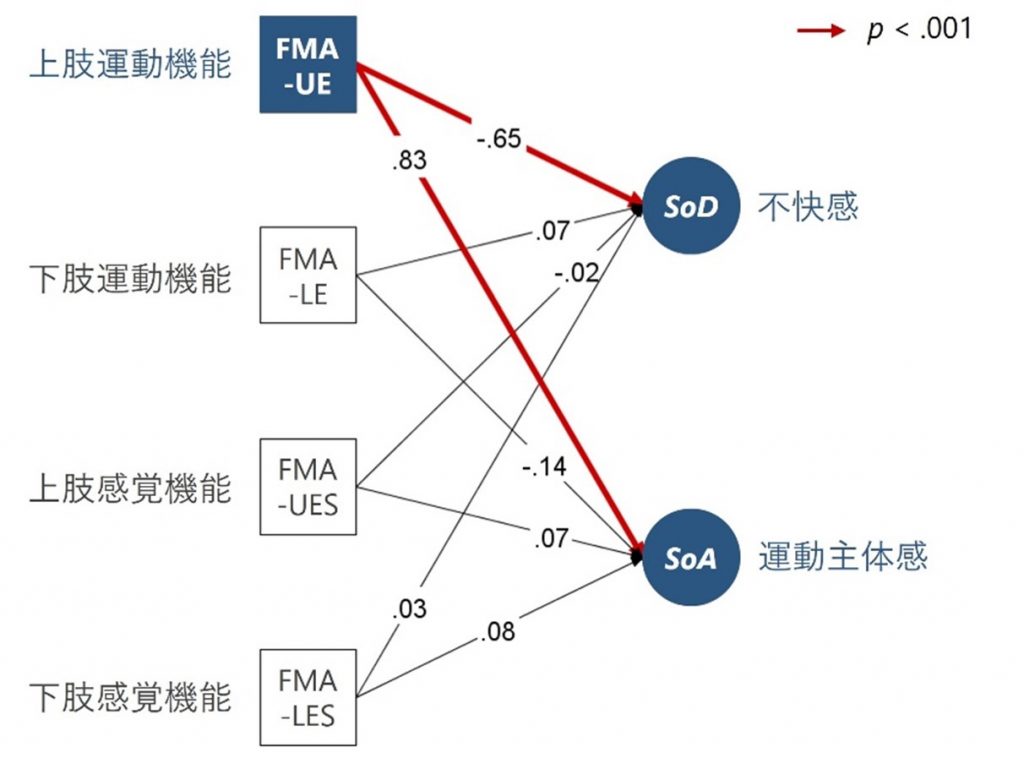

その結果,適合度指標から2因子モデルが支持され,運動主体感と不快感が因子として分離・抽出されました.SEMおよびVLSMの結果,運動主体感は認知機能や損傷部位ではなく,上肢運動障害の重症度に応じて有意に低下することが示されました(図1).

図1:運動障害が不快感および運動主体感に及ぼす影響

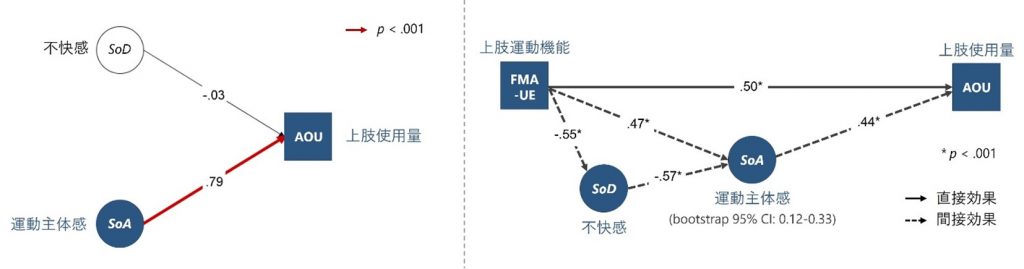

興味深いことに,上肢使用量は不快感ではなく,運動主体感に有意に関連することが明らかになりました(図2左).そして,運動障害が運動主体感の低下を介して上肢使用量を減少させるという運動主体感の有意な媒介効果を認めました(図2右).

図2:運動主体感が上肢使用量に及ぼす影響

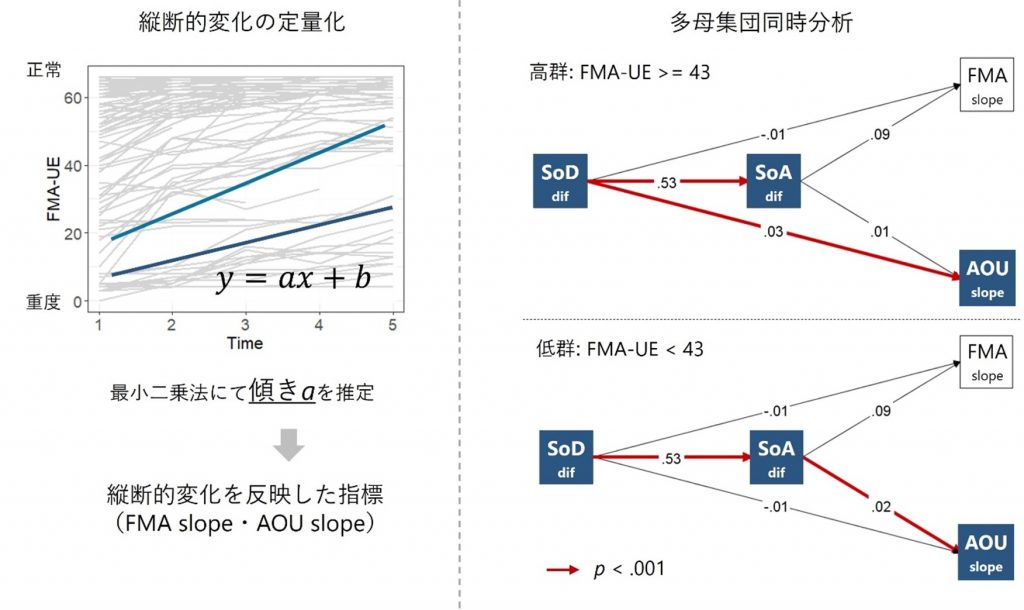

さらに,多母集団同時分析の結果,中等度から重度の運動障害を有する患者では,低下していた運動主体感が向上した場合に,上肢使用量の改善が有意に大きくなることが示されました(図3).

図3:運動主体感の向上が上肢使用量の改善に及ぼす影響

本研究の臨床的意義および今後の展開

これまでの臨床現場では,運動主体感は単一の質問項目によりスクリーニング的に評価されることが多く,不快感などのバイアス混入が懸念されてきました.これに対し本研究は,不快感から運動主体感を分離するための質問紙を開発し,運動主体感それ自体が上肢使用量に影響することを明らかにしました.本成果は,運動主体感という臨床において新たに評価すべき指標を提案するとともに,その評価ツールの臨床実装に向けた基礎的知見を提供します.今後,本質問紙の臨床実装に向けて,その妥当性の検証をさらに進めていく予定です.

論文情報

Yu Miyawaki, Takeshi Otani, Masaki Yamamoto, Shu Morioka, Akihiko Murai

Cortex, 2024

問い合わせ先

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

センター長 森岡 周(モリオカ シュウ)

客員研究員 宮脇 裕(ミヤワキ ユウ)

Tel: 0745-54-1601

Fax: 0745-54-1600

E-mail: s.morioka@kio.ac.jp