脳卒中後の回復過程についての新たな発見

PRESS RELEASE 2016.10.4

畿央大学大学院健康科学研究科博士後期課程の高村優作さん(医療法人 穂翔会 理学療法士),国立障害者リハビリテーションセンター研究所運動機能系障害研究部の河島則天室長(兼 畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター 客員教授),畿央大学ニューロリハビリテーション研究センターの森岡周教授らの研究グループは,脳卒中後に生じる「半側空間無視」の回復過程での重要な特徴を発見しました.半側空間無視は,空間にある物体やできごとを認識できない不思議な現象で,症状が残存すると復職時の妨げとなったり自動車運転再開の困難を招くなど,日常生活に大きな影響を及ぼします.研究グループは,半側空間無視の回復過程にある症例の多くが無視空間に注意を向けすぎる傾向があることを明確にし,脳の前頭領域を過剰に活動させる結果,疲れやすさや運動遂行の非効率化を招いていることを明らかにしました.今後の研究により,過剰に注意配分を行うことなく無視空間への気づきを高められるようなリハビリテーションを構築することで,日常生活での困難改善につながる可能性があります.この成果は9月23日付けで,神経学領域で最も権威ある雑誌『Brain』に掲載されました.

研究概要

臨床現場での無視症状の判定には行動性無視検査(Behavioral Inattention Test:BIT)が用いられ,この検査にて基準点以上となることが無視症状の改善を推察する一つの判断基準となります.しかし,臨床経験上,基準点を上回るものの日常生活では依然として無視症状が残存し,生活に困難を持っている症例がいることも良く認識されています.そこで研究グループは,患者群を,①BITで基準点を下回る無視症状が明確な群,②基準点を上回るものの日常生活での軽微な無視が残存する群,③無視症状のない右半球損傷群に分類し,コンピューター画面上に表示されるターゲットを眼で追うような反応課題を実施し,眼球運動の特性と,課題実施時の脳活動を計測しました.その結果,無視あり群では課題実施前の視線は非無視空間である右側に傾き,左無視空間のターゲットへの反応性が低下することを確認し(従来どおりの知見),一方,軽微な無視群では視覚刺激呈示前の時点であらかじめ,左無視空間へ視線を配分して課題に臨んでいることを確認しました.

研究内容

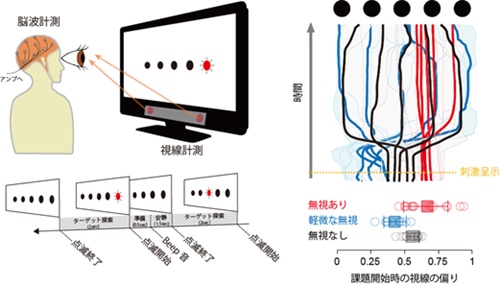

図1研究結果の概要:

患者さんはコンピュータスクリーン上の5つの●のうち,赤点灯するオブジェクトにできるだけ早く視線を移動させる課題を行います.右図のように,無視のない症例(③黒線)の場合には,刺激呈示前にはほぼ真ん中に視線を位置しており,オブジェクトの点滅に応じて,左右対称な視線移動の特徴を示します.一方,無視症状のある症例の場合(①)には刺激呈示前から右空間に視線があり,左空間にあるオブジェクトが点滅しても反応することが困難です.そして,無視症状が軽微に残存する症例(②)では,刺激呈示前の段階からあらかじめ左方向に視線を配分する結果を認めました.

上記のような左空間への視線偏向は,無視症状への認識の高まりとともに,意図的に行われる「代償」的な戦略であると予測されます.そこで,この代償戦略の背景にある脳活動を明らかにするために,USN+群,RHD群を対象として課題実施中の脳波計測を実施しました.

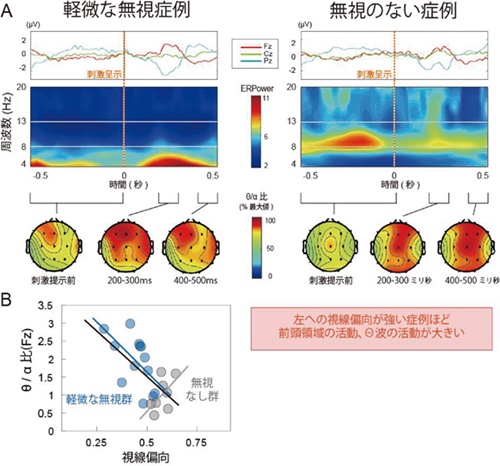

図2脳波計測結果の概要

軽微な無視症状のある群(左)では,課題実施前の段階で前頭領域の活動が大きく,その活動量は視線の偏りと関連を持つことが明らかになりました.

冒頭に述べたように,臨床経験上,基準点を上回るものの日常生活では依然として無視症状が残存する症例が多いことが良く認識されています.今回の結果は,臨床検査で無視症状が改善したと判定される症例の多くが,無視空間への注意配分を高めることで機能低下を「代償」する戦略をとっていることを示唆するものです.脳波計測によって明らかとなった前頭領域の活動増加は,患者の多くが訴える課題実施時の易疲労性と大きく関連している可能性を示しています.

本研究の臨床的意義および今後の展開

軽微な無視症状の残存は,復職時の妨げとなったり,自動車運転再開の困難を招くなど,日常生活に大きな影響を及ぼします.従来より,無視症状のためには『無視』が生じていることへの気づきが重要であり,リハビリテーション現場および病棟生活においては,無視空間に注意を向けるようセラピストが言語教示による働きかけを行ったり,無視空間への注意配分を高めるような課題を実施するということは通例となっています.今回の研究成果は,無視空間に注意を向けすぎることで前頭機能の過剰な活動が生じ,結果として疲労を招く原因となる可能性を示しています.すなわち,無視症状への気づきを高めることの重要性とともに,過剰に注意を向けすぎることの弊害を認識することが重要であると考えられます.今後の研究の進展により,過剰な注意配分を要することなく,無視空間への気づきを高められるようなリハビリテーションが可能となれば,日常生活での困難を改善させる手がかりとなるかもしれません.この点に関して,同研究グループは,半側空間無視症状の改善には,従来重要視されてきた意図的な注意配分を促すようなアプローチとともに,外からの刺激に対しての反応性を促すような,外発的な注意機能を高めることが重要であると考えており,現在,症状改善のための新しいリハビリテーション方法の開発を進めています.

関連記事

本研究成果は国立障害者リハビリテーションセンター プレスリリースにも掲載されています.

http://www.rehab.go.jp/hodo/japanese/news_28/news28-03.pdf

論文情報

Takamura Y, Imanishi M, Osaka M, Ohmatsu S, Tominaga T, Yamanaka K, Morioka S, Kawashima N. Intentional gaze shift to neglected space: a compensatory strategy during recovery after unilateral spatial neglect. Brain. 2016 Sep 23. (オンライン先行)

なお、本研究はJST(日本科学技術振興機構)研究成果最適展開支援プログラムA-STEP フィージビリティスタディ(FS ステージ:探索タイプ)の助成を受けて実施したものです。研究成果

の一部は既に実用化され、製品販売されています。

問い合わせ先

畿央大学大学院健康科学研究科

博士後期課程 高村優作(タカムラ ユウサク)

Tel: 0745-54-1601

Fax: 0745-54-1600

E-mail: takamura0437@yahoo.co.jp

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

教授 森岡 周(モリオカ シュウ)

Tel: 0745-54-1601

Fax: 0745-54-1600

E-mail: s.morioka@kio.ac.jp

国立障害者リハビリテーションセンター 研究所 運動機能系障害研究部神経筋機能障害研究室 室長

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター 客員教授

河島 則天(カワシマ ノリタカ)

Tel: 04-2995-3100

Fax: 04-2995-3132

E-mail: kawashima-noritaka@rehab.go.jp