脳卒中患者における自己と他者の運動観察による影響の違い

PRESS RELEASE 2019.7.4

脳卒中後のリハビリテーションとして,他者の運動を観察する「運動観察療法」があります.近年では,他者の運動を観察するだけではなく,自分の運動を観察する効果が報告されています.自己の身体表象に関わるのは右前頭・頭頂ネットワークであり,自己の運動観察では右前頭・頭頂領域が活動することが報告されています(Fuchigami and Morioka 2015).このように,自己観察と他者観察で活動する脳領域が異なるため,大脳皮質の左右どちらが損傷したのかによって,運動観察の効果に違いが生じる可能性が考えられますが,それは明らかになっていませんでした.畿央大学大学院 渕上健氏(博士後期課程)と森岡周教授は,右半球損傷者では自己の運動観察に比べ,他者の運動観察の方が鮮明なイメージを惹起させ,パフォーマンスが改善しやすいことを明らかにしました.この知見は,脳卒中者に運動観察療法を実施する場合,損傷側によって自己を観察させるのか,他者を観察させるのかを検討する重要性を示唆しています.この研究成果は,Stroke Research and Treatment誌(Differences between the influence of observing one’s own movements and those of others in patients with stroke)に掲載されています.

本研究のポイント

■ 脳卒中者を右半球損傷者と左半球損傷者に分け,自己の運動観察と他者の運動観察のどちらがパフォーマンスに影響するのかを検証した.

■ 右半球損傷者では,自己に比べ他者の運動観察の方が鮮明なイメージを惹起させ,パフォーマンスへの影響が強かった.

研究内容

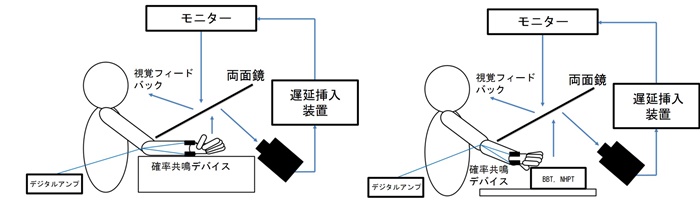

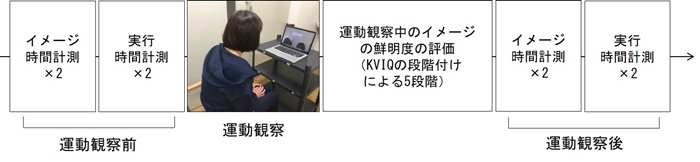

34人の脳卒中片麻痺者が実験に参加しました.課題は脳卒中者でも安全かつ容易に実施することができるという理由で,座ったままでの非麻痺側下肢によるステップ運動としました.運動観察は運動イメージや運動実行に影響することからパフォーマンステストにはステップ運動のイメージ時間と実行時間を用いました.実験は,運動観察の前にステップのイメージ時間と実行時間を計測し,運動観察を行い,再びステップのイメージ時間と実行時間を計測するという手順で行いました(図1).

図1:実験の流れ

自己の運動観察では,実行時間を計測中に撮影した自分の映像を0.5倍速で再生して観察し,他者の運動観察では,自分と同じ運動実行時間の他者の映像を0.5倍速で再生して観察しました.運動観察中は,身体は動かさずに映像と同じようにステップすることをイメージするよう指示し,その時のイメージの鮮明度をthe Kinesthetic and Visual Imagery Questionnaire (KVIQ)の段階付で評価しました.データの解析について,イメージ時間と運動実行時間は観察後の時間から観察前の時間の差分を算出しました.差分が大きい方が観察の影響を強く受けたということになります.KVIQは 視覚イメージ項目と筋感覚イメージ項目に分けました.各評価項目について,損傷半球(右半球損傷vs左半球損傷)と観察条件(自己vs他者)について比較しました.

図2:結果

その結果,右半球損傷者において,他者の運動観察は自己に比べKVIQの筋感覚イメージ得点が高く(図2d),イメージ時間と実行時間の差分が大きいことが明らかになりました(図2a, b).左半球損傷者において,自己の運動観察は他者に比べイメージ時間の差分が大きいことがわかりました(図2a).損傷半球間での比較では,他者の運動観察において右半球損傷者が左半球損傷者に比べイメージ時間の差分が大きいことを認めました(図2a).このように損傷半球によって自己と他者の運動観察による影響に違いがあることが示されました.

本研究の臨床的意義および今後の展開

本研究成果は,脳卒中者に対して運動観察療法を実施する場合,脳の損傷側によって自己の運動観察と他者の運動観察のどちらを用いるべきか検討する必要性と,右半球損傷者では他者の運動観察の方が効果的である可能性を示唆しています.しかし,本研究は非麻痺側下肢のパフォーマンスを用いて即時効果のみを調査しているため,麻痺側下肢のパフォーマンスで検証する必要があります.また,運動観察療法の効果的な方法を見つけるためにも,この結果のメカニズムについて検討していくことが必要で,今後検証していく予定です.

論文情報

Fuchigami T, Morioka S.

Stroke Res Treat 2019

問い合わせ先

畿央大学大学院健康科学研究科

博士後期課程 渕上 健(フチガミ タケシ)

Tel: 0745-54-1601 Fax: 0745-54-1600

E-mail: fuchigaminet@yahoo.co.jp

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

教授/センター長 森岡 周(モリオカ シュウ)

Tel: 0745-54-1601 Fax: 0745-54-1600

E-mail: s.morioka@kio.ac.jp

慢性腰痛者の運動恐怖は,腰の曲げ伸ばし動作を緩慢にさせる

PRESS RELEASE 2019.5.27

慢性腰痛者には“腰を曲げるのが怖い”と訴える方が多く,これは「運動恐怖(Kinesiophobia)」と呼ばれています.畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター 大住倫弘 准教授,森岡 周 教授および大学院生と研究員らは,東京大学医学部付属病院緩和ケア診療部 住谷昌彦 准教授,甲南女子大学理学療法学科 西上智彦 准教授,壬生 彰 助教らと共同で,地域在住の慢性腰痛者における運動恐怖が,運動にどのような影響を及ぼすのかを明らかにしました.この研究成果はEuropean Spine Journal誌(Kinesiophobia modulates lumbar movements in people with chronic low back pain: a kinematic analysis of lumbar bending and returning movement)に掲載されています.

研究概要

“運動恐怖”とは,「動かすと痛くなりそうで怖い」あるいは「(再)損傷をしそうで動かすのが怖い」という感情です.この運動恐怖は,慢性腰痛者の日常生活動作を悪くすることが明らかになっていましたが,具体的に,どのような運動異常をもたらすのかは分かっていませんでした.

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター 大住倫弘 准教授,森岡 周 教授らは,地域在住の慢性腰痛者を対象に「腰の曲げ伸ばし」動作を計測しました(下図1).その結果,運動恐怖がある慢性腰痛者は「動き始めに時間がかかる」ことと,「腰の曲げ伸ばし方向を切りかえるのに時間がかかる」ことを明らかにしました.“運動恐怖”は目には見えないものではありますが,それが運動に表出されていることを明らかにしたとともに,運動恐怖をシンプルな運動計測で客観的に捉えらえたこととなります.

本研究のポイント

腰の曲げ伸ばし運動における「運動の開始」と「運動方向の切り返し」は,運動恐怖によって修飾されることを明らかにしました.

研究内容

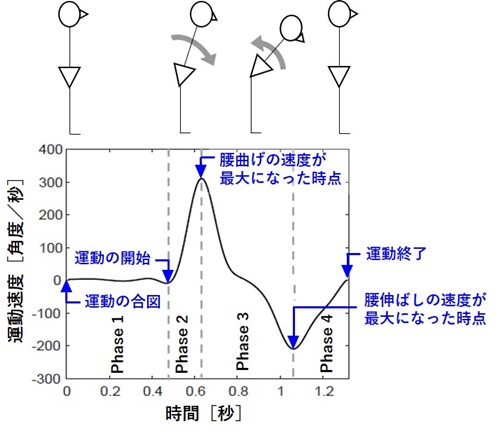

無線タイプの電子ゴニオメーターを用いて,地域在住の慢性腰痛者を対象に「腰の曲げ伸ばし」動作を計測しました(下図1).計測に参加した慢性腰痛者は,「合図の音が鳴ったら,できるだけ大きく・速く腰を曲げて,スグにもとの姿勢に戻って下さい」と指示をされて運動タスクを実施しました.

図1:腰の曲げ伸ばし動作と解析区間

そして,本研究では,腰の曲げ伸ばし運動を,以下の4つの相に分けて分析をしました.

Phase 1: 合図音から腰曲げ動作が始まるまで

Phase 2: 腰曲げ動作開始から腰曲げの速度が最大になるまで

Phase 3: 腰曲げ動作最大速度の時点から腰伸ばし動作の速度が最大になった時点まで

Phase 4: 腰伸ばし動作最大速度の時点からもとの姿勢に戻るまで

図2:各動作相における時間を比較した結果

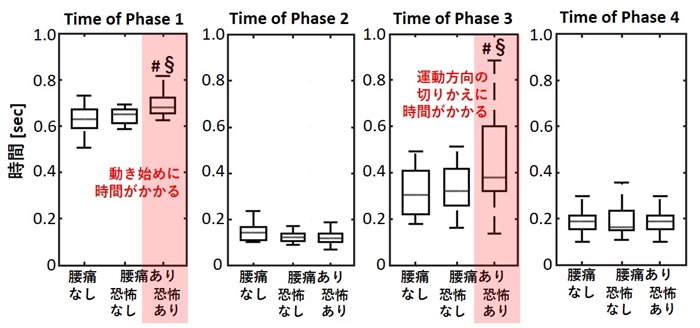

その結果,運動恐怖がある慢性腰痛者においてのみ,Phase 1とPhase 3に時間がかかることが明らかになりました.これは,運動への“躊躇(initial hesitation)”あるいは“凍結(freezing-like behavior)”のような現象であり,いずれも腰椎を過剰に保護しようとしたがゆえにもたらされると考えられています.

本研究の臨床的意義および今後の展開

“運動恐怖”は目に見えづらいものではありますが,それを運動計測によって客観的に捉えた点は,非常に臨床的意義があります.今回は,地域在住の慢性腰痛者が対象でしたので,過去の研究と比較しても,顕著な運動障害は認められませんでしたが,運動開始あるいは運動方向の切り返しは,腰痛が重症化する前にも出現する初期症状であることが考えられます.今後は,これをリハビリテーションによって改善させることができるのかが検証される予定です.

論文情報

Osumi M, Sumitani M, Otake Y, Nishigami T, Mibu A, Nishi Y, Imai R, Sato G, Nagakura Y, Morioka S.

Eur Spine J. 2019 May 21. doi: 10.1007/s00586-019-06010-4.

問い合わせ先

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

准教授 大住倫弘(オオスミ ミチヒロ)

Tel: 0745-54-1601

Fax: 0745-54-1600

E-mail: m.ohsumi@kio.ac.jp

心理的因子と痛みの関係における中枢性感作の媒介効果

PRESS RELEASE 2019.4.11

中枢性感作は,心理的因子とともに痛みを増悪する因子であることが報告されています.しかし,中枢性感作と心理的因子がどのような関係性で痛みを増悪しているかは明らかにされていませんでした.畿央大学大学院博士後期課程の重藤隼人氏と森岡周教授らは,外来を受診している筋骨格系疼痛患者を対象に媒介分析を用いて,心理的因子が中枢性感作をもたらして痛みを重症化させていることを明らかにしました.この知見は,今後中枢性感作に焦点をあてた介入手段の重要性を示唆するものとして期待されます.この研究成果は,Pain Research and Management誌(The Mediating Effect of Central Sensitization on the Relation between Pain Intensity and Psychological Factors: A Cross-Sectional Study with Mediation Analysis)に掲載されています.

本研究のポイント

■ 心理的因子が中枢性感作をもたらして,痛みを重症化させているという仮説を,媒介分析を用いて検証した.

■ 媒介分析の結果,不安,抑うつ,破局的思考と痛みとの関係において中枢性感作の媒介効果を認めた.

研究内容

外来受診患者を対象に,中枢性感作の評価として「中枢性感作」(Central Sensitization Inventory:CSI),「痛み」(Short-form McGill Pain Questionnaire-2:SFMPQ2),「破局的思考」(Pain Catastrophizing Scale-4:PCS),「不安・抑うつ」(Hospital Anxiety and Depression Scale:HADS),「運動恐怖」(Tampa Scale for Kinesiophobia-11:TSK) を評価しました.独立変数を「不安」,「抑うつ」,「破局的思考」,「運動恐怖」,従属変数を「痛み」,媒介変数を「中枢性感作」としたブートストラップ法による媒介分析を行いました.

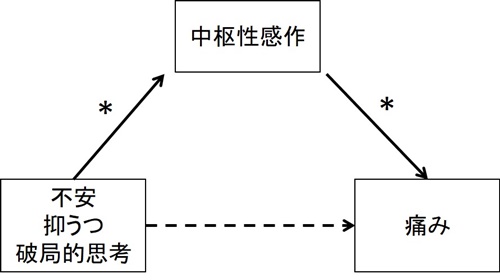

媒介分析の結果,各心理的因子と疼痛強度における総合効果は「不安」,「抑うつ」,「破局的思考」,「運動恐怖」で認められましたが,直接効果は「破局的思考」のみ認められ,他の心理的因子では認められませんでした.また,媒介変数を「中枢性感作」とした間接効果は「不安」,「抑うつ」,「破局的思考」で認められました (図1).

図1:心理的因子と痛みの関係における中枢性感作の媒介効果

本研究の臨床的意義および今後の展開

本研究成果は,心理的因子によって増悪する痛みが中枢性感作を介して引き起こされていることを示唆するものです.そのため,中枢性感作に焦点をあてた介入手段の重要性を提唱する臨床研究となります.

論文情報

Shigetoh H,Tanaka Y,Koga M,Osumi M,Morioka S

Pain Research and Management 2019

問い合わせ先

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

センター長 森岡 周(モリオカ シュウ)

Tel: 0745-54-1601 Fax: 0745-54-1600

E-mail: s.morioka@kio.ac.jp

脳卒中後の上肢運動機能に関連する運動イメージ能力

PRESS RELEASE 2019.2.19

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター長の森岡 周教授らの研究グループは,両手協調運動課題(bimanual circle-line coordination task:BCT)を用いて,脳卒中片麻痺患者を対象に,運動イメージ能力,上肢運動機能,そして,日常生活における上肢の使用頻度ならびに動作の質との関係を調べました.一側上肢で直線を描きながら,反対側上肢で円を描くと,それに干渉されてしまい,直線が楕円化するといった現象が確認されています.BCTはそれをもとに開発された課題ですが,本研究では,対象者に非麻痺側上肢で直線を描いてもらいながら,麻痺側上肢で円を描くイメージを求め,その際の楕円化の程度を調べ,その楕円化の程度を運動イメージ能力の定量的指標としました.結果として,中等度〜軽度の上肢運動障害を有している脳卒中患者において,運動イメージ能力は,麻痺側上肢の日常生活における使用頻度を増大させ,その使用の際の動作の質に直接的に関係していることがわかりました.そしてそれら2つの要因を媒介し,上肢運動機能に間接的に関係することがわかりました.この成果は2月18日付けで米国科学誌『Annals of Clinical and Translational Neurology』(Motor‐imagery ability and function of hemiplegic upper limb in stroke patients)に掲載されました.

本研究のポイント

■ bimanual circle-line coordination task(BCT)は,麻痺側上肢の運動イメージ能力を定量的に評価できる手法である.

■ 脳卒中患者における麻痺側上肢の運動イメージ能力は,日常生活における麻痺側上肢の使用頻度・動作の質に関係し,それらを媒介して上肢運動機能に関係する.

研究内容

本研究ではBCTを用いて,運動イメージ能力を定量的に調べ,運動イメージ能力が片麻痺上肢の運動機能や麻痺肢の使用頻度などに関係するかを明らかにしたものです.

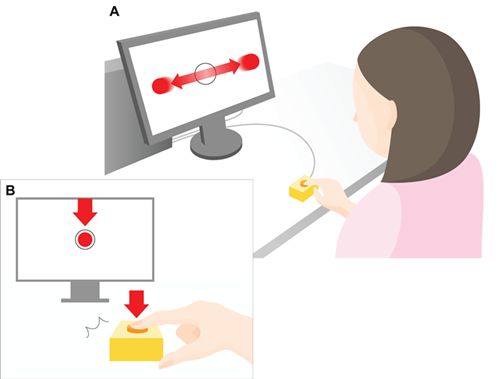

対象は脳卒中片麻痺患者31名でした.BCTにはタブレット型PCを使用し,その課題は(1)unimanual-line(U-L):非麻痺側のみで直線を描く条件,(2)bimanual circle-line(B-CL):非麻痺側で直線を描き麻痺側で円を描く条件,(3)imagery circle-line(I-CL):非麻痺側で直線を描き麻痺側で円を描くイメージを行う3条件(図1)で行い,各々12秒間3セット,ランダムに実施しました.描かれた直線を記録し,その軌跡を1周期ごとに分解し,その歪みを数値化するためにovalization index(OI =[X軸データの標準偏差/Y軸データの標準偏差]×100)を算出しました.

図1: BCT課題の概要

A: 3条件の概要,U-L condition;非麻痺側上肢で直線を描く課題,B-CL condition;非麻痺側上肢で直線を描きつつ麻痺側上肢で円を描く課題,I-CL condition;非麻痺側上肢で直線を描きつつ麻痺側上肢で円を描くイメージを行う課題.B: 代表的なケースの軌跡,向かって左はU-Lの軌跡,右はI-CLの軌跡.I-CLのovalization indexからU-Lのovalization indexを減算した値をImage OI(運動イメージ能力)と定義しました.

運動麻痺の評価にはFugl-Meyer Motor Assessment(FMA),日常生活での使用頻度にはMotor Activity Log(MAL)のAmount of Use(AOU),動作の質にはMALのQuality of Movemen(QOM)を用いて評価しました.

OI値は,ULに対してBCLおよびICLで有意な増加を認めました.BCLとICLの間には有意差が見られず,BCLあるいはICLのOI値からULのOI値を減算したImage OI値においても,BCLとICLの間に有意差が見られませんでした.ゆえに,脳卒中片麻痺患者においても,運動イメージ能力を有していることが明らかになりました.

FMAとAOUの値を用いてクラスター分析した結果,2つのクラスター(クラスター1:10名,クラスター2 :21名)に分けられました.このうち,クラスター2のみFMAとAOUあるいはQOMに有意な相関が得られました.

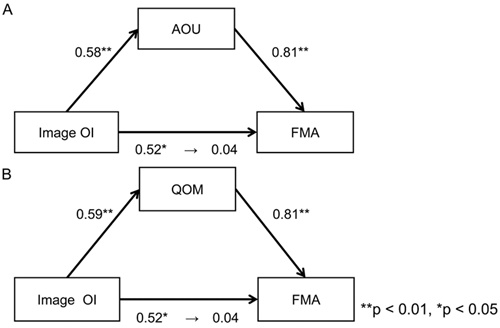

クラスター2のデータを用いて媒介分析を行ったところ,媒介なしの場合ではImage OIとFMAの間に有意な相関が認められましたが,AOUあるいはQOMを媒介させると,それらの間に有意な相関が示されず,Image OIとAOUあるいはQOMの間に有意な相関,そして,AOUあるいはQOMとFMAの間に有意な相関が確認されました(図2).

図2: 媒介分析の結果

媒介なしの場合ではImage OIとFMAの間に有意な相関をみとめましたが,AOUあるいはQOMを媒介させると有意な相関がみられなくなりました.一方,AOU媒介モデル(A)では,Image OIとAOUの間に有意な相関,AOUとFMAの間に有意な相関を認めました.他方,QOMモデル(B)においてもImage OIとQOMの間に有意な相関,QOMとFMAの間に有意な相関を認めました.AOUあるいはQOMを介したImage OIとFMAの間接効果は,ブーストラップ信頼区間(95%CI)から有意な正の効果を示すことがわかりました.

これらの結果から,脳卒中片麻痺患者において,運動イメージ能力の存在を定量的に確認することができました.一方で,運動イメージ能力は運動麻痺の程度に直接には関係しないものの,麻痺肢の使用頻度や動作の質に関係し,それらを媒介し,運動麻痺の程度に間接的に関係することが明らかになりました.

本研究の臨床的意義および今後の展開

本研究結果は,脳卒中後の運動イメージ能力の向上が麻痺肢の使用頻度を増加ならびに動作の質を改善させ,それに基づき運動障害が改善することを示唆するものですが,その関係性を明確なものとするためには,縦断的調査を試みる必要があると考え,現在,それに取り組んでいます.

論文情報

Morioka S, Osumi M, Nishi Y, Ishigaki T, Ishibashi R, Sakauchi T, Takamura Y, Nobusako S.

Motor‐imagery ability and function of hemiplegic upper limb in stroke patients

Annals of Clinical and Translational Neurology 2019

問い合わせ先

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

センター長 森岡 周(モリオカ シュウ)

Tel: 0745-54-1601 Fax: 0745-54-1600

E-mail: s.morioka@kio.ac.jp

徒手牽引の鎮痛効果-信号検出理論による検証-

PRESS RELEASE 2019.1.15

徒手牽引は鎮痛手段の1つとして用いられていますが,その鎮痛効果が“主観的なバイアス”によるものか“徒手牽引そのもの”による効果なのか明らかになっていませんでした.畿央大学大学院博士後期課程の重藤隼人氏と森岡周教授らは,信号検出理論に基づく実験で,徒手牽引はAδ線維由来の一次痛に対して主観的なバイアスよりも,徒手牽引そのものによって鎮痛効果が引き起こされていることを明らかにしました.この知見は,徒手牽引を介入手段として選択する際の意思決定に役立つ基礎的知見になるものと期待されます.この研究成果は,Pain Medicine誌(Experimental Pain Is Alleviated by Manual Traction Itself Rather than Subjective Bias in the Knee: A Signal Detection Analysis)に掲載されています.

研究概要

徒手牽引は臨床場面で鎮痛を目的とした治療に用いられています.しかし,徒手牽引の鎮痛効果が主観的なバイアスによるものか、徒手牽引によるものかは明らかにされていませんでした.また,徒手牽引に伴う触刺激自体も鎮痛効果を有しているとされていますが.徒手牽引と触刺激の鎮痛効果の違いは明らかになっていませんでした.そこで,疼痛研究分野で応用されつつある「信号検出理論」と呼ばれる心理物理学的手法を用いて,徒手牽引および触刺激のAδ線維由来の一次痛およびC線維由来の二次痛に対する鎮痛効果が,疼痛感受性の低下によるものか,主観的なバイアスによるものかを鑑別し検討しました.その結果,徒手牽引は一次痛に対して鎮痛効果を有し,触刺激は一次痛および二次痛に対して鎮痛効果を有していることがわかりました.そして,徒手牽引の一次痛の鎮痛効果は,主観的なバイアスよりも疼痛感受性の低下によって引き起こされていることが明らかになりました.

本研究のポイント

■ 信号検出理論による解析によって,鎮痛効果を疼痛感受性と主観的なバイアスの影響に鑑別した.

■ 徒手牽引はAδ線維由来の一次痛に鎮痛効果を有し,触刺激はAδ線維由来の一次痛およびC線維由来の二次痛に鎮痛効果を認めた.

■ 徒手牽引の一次痛に対する鎮痛効果は,主観的なバイアスよりも疼痛感受性の低下による影響が大きかった.

研究内容

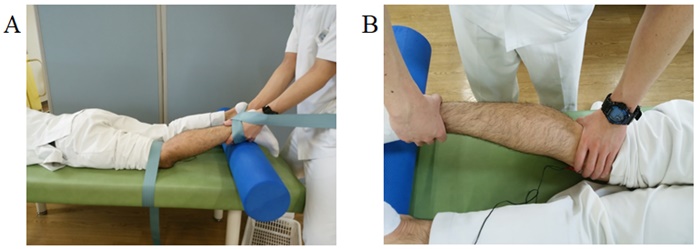

健常成人を対象に,1)徒手牽引×Aδ線維,2)触刺激×Aδ線維,3)徒手牽引×C線維,4)触刺激×C線維,の4条件の実験を実施しました.介入(図1)前後に疼痛強度の選択課題を実施させます.この課題では,「低強度」・「高強度」の2つの刺激強度を設定し,ランダムに「低強度」もしくは「高強度」の電気刺激を被験者に実施し,被験者は電気刺激が「低強度」・「高強度」どちらであったか回答を行いました.

回答は下記の4パターンに分類され,各回答の割合を解析に用いました.

Hit:高強度を高強度と回答

Miss:高強度を低強度と回答

False Alarm:低強度を高強度と回答

Correct Rejection:低強度を低強度と回答

本研究ではHit率(Hitの割合)の低下を鎮痛効果と定義しています.

信号検出理論による解析では,Hit率およびFalse Alarm率を用いて,d`(感度)とC(バイアス)を算出することができ,d`の低下が識別能力の低下(≒疼痛感受性の低下)による鎮痛を示し,Cの低下が主観的なバイアスの増大による鎮痛を示しています.

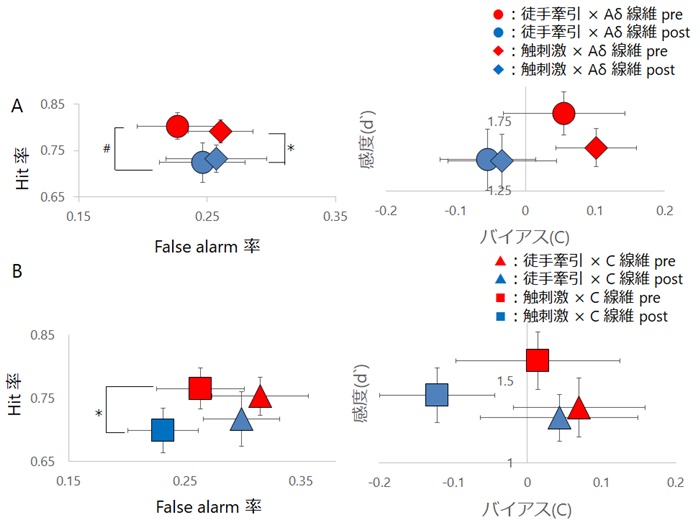

図1:徒手牽引(A),触刺激(B)

実験の結果,徒手牽引ではAδ線維でHit率の低下を認め,触刺激ではAδ線維およびC線維でHit率の低下を認めました(図2).鎮痛効果を認めた徒手牽引のAδ線維のd`(感度)とC(バイアス)に着目すると,C(バイアス)よりもd`(感度)の変化が大きく認められました(図2).つまり,徒手牽引によるAδ線維由来の痛みの軽減は,主観的なバイアスよりも疼痛感受性の低下によって引き起こされていました.

図2:A.Aδ線維での徒手牽引・触刺激前後のHit率とFalse Alarm率,d`(感度)とC(バイアス).

B.C線維での徒手牽引・触刺激前後のHit率とFalse Alarm率,d`(感度)とC(バイアス).

*p<0.05. #p<0.10.

本研究の臨床的意義および今後の展開

本研究成果は,徒手牽引はAδ線維由来の痛みに対して有効であり,その鎮痛効果は主観的なバイアスによるものではなく徒手牽引そのものによって引き起こされていることを示唆するものです.徒手牽引による鎮痛効果が,主観的バイアスによるものではないという事実は,臨床的には意義がある基礎研究と考えられます.

論文情報

Sigetoh H, Osumi M, Morioka S.

Experimental Pain Is Alleviated by Manual Traction Itself Rather than Subjective Bias in the Knee: A Signal Detection Analysis

Pain Medicine 2019

問い合わせ先

畿央大学大学院健康科学研究科

博士後期課程 重藤隼人(シゲトウ ハヤト)

Tel: 0745-54-1601 Fax: 0745-54-1600

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

センター長 森岡 周(モリオカ シュウ)

Tel: 0745-54-1601 Fax: 0745-54-1600

E-mail: s.morioka@kio.ac.jp

脳卒中後に生じる高次脳機能障害『半側空間無視』 のあらたな評価手法を開発

PRESS RELEASE 2019.1.11

畿央大学大学院博士後期課程の大松聡子氏,森岡 周教授,国立障害者リハビリテーションセンター神経筋機能研究室の河島則天室長(畿央大学大学院健康科学研究科客員教授)らの研究グループは,脳卒中後に生じる高次脳機能障害の一つである「半側空間無視」症状の新たな評価手法を開発しました.半側空間無視は損傷を受けた脳と反対側の空間の物体やできごとが認識できなくなる不思議な症状で,症状が慢性化すると日常生活に大きな支障を来します.大松氏たちは,視線分析によって半側空間無視症状を簡便かつ定量的に評価できる手法を開発し,その有用性に関する重要な知見を得ました.従来の検査は紙面検査や日常生活の行動観察によるもので,検査に時間を要することや,重症度の高い患者の評価が困難であるなどの限界点がありました.開発手法は,PC画面上に提示された対の左右反転画像を見ているときの視線の分布特性を分析することで無視症状の程度や特徴を捉えるもので,今後,臨床場面での活用が期待されます.この成果は1月5日付けで英国科学誌『Cortex』に掲載されました.

研究概要

半側空間無視は,脳卒中後に生じる高次脳機能障害の一つで,損傷を受けた大脳半球の反対側の空間にある物体や事象を無視してしまう神経症状です.脳卒中後のリハビリテーションでは,紙面検査や行動観察によって無視症状についての評価を行うことが一般的ですが,検査実施に時間を要すること,患者側に集中力や認知的負荷を強いることなどの問題点があり,加えて重症度の高い患者では評価が困難であるなどの限界点があります.空間無視,という言葉に表れるように,この症状は空間上の物体や事象を認識できなくなる症状で,筆記検査や言語での回答を要求するような検査手法では,症状の特性を捉える上で限界があります.今回発表した論文では,視線分析を用いて直観的かつ定量的に無視症状を捉えるための手法を開発し,その有用性についての検証を行いました.単に様々な画像を注視した際の視線分析を行うのではなく,左右を反転させた対の画像を用い,注視対象の空間配置に応じて視線がどのように推移するかを分析する工夫を施しました(図1).

図1:開発手法の概要

患者さんにコンピュータスクリーン上に提示される画像をただ見るのみ,という課題を行いました(A).提示される画像は,図Bで示される元画像6種類(B)に,それぞれを左右反転した画像,計12画像でした.分析は,対の左右反転画像の視線データを合わせ,平均したものを視線偏向(°)として用いました(C ).

図中に示すような対の左右反転画像を自由に見ている(Free viewing)ときの私たちの視線は,画面の右空間に注視対象があれば右空間に集中し,画像の左右空間を反転することで注視対象が左に移れば視線もまた,左空間に集中します(図1C,図2:健常群).一方,半側空間無視をもつ患者群では,右空間に注視対象があるときこそ右に視線が集中するものの,画像を左右反転させ,注視対象が左に移ったとしても対象を探索できず,依然として右空間を注視するような特徴を持ちます(図2:無視群).私たちはこの特性を利用して,無視症状の特徴を捉えることを試みました.左右反転画像を用いるメリットは,元画像と左右反転画像に含まれる物理的(輝度や色彩など),認知的要素(意味性や文脈など)を統一した状態で,左右の空間的位置関係のみを反転できる,ということになります.また,画像間の視線分布の違いに表れるように,注視対象の特性(生物or無生物,単数or複数,配列の方向性や意味性)により,無視空間への視線配分に変化を認めました(図2).つまり,半側空間無視症例が見せる『無視空間』は空間上の固定された範囲で生じるのではなく,画像に含まれる情報や要素に応じて変化することを示唆しています.これらの結果は,左右反転画像を用いた視線分析が,評価の視点だけでなく,リハビリテーション介入を考える上での重要な情報を提供し得るものと考えられます.

図2:研究結果の概要

画像ごとの視線分布の結果です.視線のカラーマップ(上:健常群,下:無視群)は赤くなっている箇所が,長く注視されていた部分です.折れ線グラフは,横軸が画像の横軸に対応しており,縦軸は横軸の各左右位置を見ていた時間の割合を示した図です.健常者は画像が反転すると視線も反転して,どちらも類似した箇所を見ていますが,無視群は右に偏った特徴があります.ただし,少女や金魚の画像では,他群と類似した視線分布となっていることが分かります.

図3:全画像を通じた結果

本論文で開発した左右反転画像の注視点分析による評価結果は,無視のない群と比較して無視群の視線が有意に右へ偏向しており,かつ通常臨床で使用される行動性無視検査(BIT)結果と有意な相関を示しました.開発手法は所要時間が数分足らずで実施可能で,かつ覚醒レベルの停滞や全般性注意障害,認知機能面の低下を合併しているような,BIT検査の実施が困難な症例にも実施可能です.本論文の対象のうち2名は,BIT検査が実施困難でしたが,開発手法による評価が実施可能でした.今後,臨床場面での無視症状の把握に活用することが期待できます.

関連記事

本研究成果は.国立障害者リハビリテーションセンター プレスリリースにも掲載されています.

論文情報

Ohmatsu S, Takamura Y, Fujii S, Tanaka K, Morioka S, Kawashima N. Visual search pattern during free viewing of horizontally flipped images in patients with unilateral spatial neglect. Cortex 113: 83-95, 2019

DOI: https://doi.org/10.1016/j.cortex.2018.11.029

なお、研究成果の一部は既に実用化され,株式会社クレアクトより製品販売されています.

https://www.creact.co.jp/item/welfare/attention/usn_attention/attention-top

問い合わせ先

畿央大学大学院健康科学研究科

博士後期課程 大松 聡子(オオマツ サトコ)

Tel: 04-2995-3100(内線7190) Fax: 04-2995-3132

E-mail: ohmatsu-satoko@rehab.go.jp

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

センター長 森岡 周(モリオカ シュウ)

Tel: 0745-54-1601 Fax: 0745-54-1600

E-mail: s.morioka@kio.ac.jp

国立障害者リハビリテーションセンター

研究所運動機能系障害研究部

神経筋機能障害研究室長

河島 則天(カワシマ ノリタカ)

Tel: 04-2995-3100(内線2520) Fax: 04-2995-3132

E-mail: nori@rehab.go.jp

感覚運動の空間的不一致による異常知覚と運動制御に関わる神経活動

PRESS RELEASE 2019.1.10

脳卒中や慢性疼痛患者における身体性変容の要因の1つとして,感覚情報の予測と実際に入力される感覚情報との間の不一致(感覚運動の時間的および空間的不一致)が考えられています.健常者においても,感覚運動の“時間的”不一致を生じさせると,四肢の重さの知覚変容,しびれ,奇妙さや嫌悪感の惹起に加えて,運動の正確性も低下することが明らかにされています(Katayama and Morioka et al 2018).しかしながら,感覚運動の“空間的”不一致による異常知覚と運動制御に関わる神経活動は明らかになっていませんでした.

畿央大学大学院博士後期課程の片山脩氏と森岡周教授らは,健常者を対象に感覚運動の空間的不一致課題を実施し,感覚運動の空間的不一致による異常知覚と運動制御異常には,前補足運動野および帯状皮質運動野におけるベータ波帯域の神経活動性の低下が関わっていることを脳波の三次元画像解析(eLORETA)を用いて明らかにしました.この知見は,脳卒中や慢性疼痛患者の病態解明に貢献し,新たなニューロリハビリテーション技術開発に向けた基礎的知見になるものと期待されます.この研究成果は,Neuroscience Letters誌(Neural activities behind the influence of sensorimotor incongruence on dysesthesia and motor control)に掲載されています.

研究概要

脳卒中,慢性疼痛患者では患肢に対する知覚変容や運動制御の低下が生じます.この要因の1つとして,運動指令に基づいて脳内で生成される感覚情報の予測と,運動により実際に入力される感覚情報との間に生じる不一致(感覚運動の時間的および空間的不一致)が考えられています.実験的に感覚運動の時間的不一致を生じさせると,健常人であっても知覚変容や運動の正確性が低下することが明らかにされていました(Katayama and Morioka et al 2018).しかしながら,感覚運動の空間的不一致による異常知覚と運動制御に関わる神経活動は明らかになっていませんでした.今回,健常者を対象に実験的に感覚運動の空間的不一致を生じさせ,異常知覚と運動制御に関わる神経活動を検討しました.その結果,感覚運動の空間的不一致により様々な異常知覚が惹起され,その中で奇妙さが有意に強く惹起されました.さらに,運動制御においては運動の正確性が低下することを確認しました.これらの異常知覚と運動制御には,前補足運動野と帯状皮質運動野のベータ波帯域の神経活動性の低下が関わっていることを脳波の三次元画像解析により明らかにしました.

本研究のポイント

■ 感覚運動の空間的不一致により,奇妙さをはじめとした異常知覚が惹起される.

■ 感覚運動の空間的不一致により,運動の正確性が低下する.

■ 異常知覚と運動制御に前補足運動野と帯状皮質運動野のベータ波帯域の神経活動性の低下が関わる.

研究内容

健常成人を対象に,片面がホワイトボードでもう片面が鏡となったボードを両上肢の間に設置し両手関節の掌背屈運動を実施させます(図1).一側の手関節を背屈した際にもう一側を掌屈させる条件(図1D)では,鏡の後ろに隠された手関節の運動方向と,鏡に映る鏡像の運動方向が空間的に不一致した状態となります.この条件設定によって,ヒトの感覚運動ループを実験的に錯乱させることができ,“患肢の知覚変容”という状況を設定することができます.

図1:実験の条件設定

実際の実験では,A:ホワイトボード一致条件,B:ホワイトボード不一致条件,C:鏡一致条件,D:鏡不一致条件(感覚運動の空間的不一致条件)の4条件で手関節の反復運動を被験者に実施してもらいました.運動中の手関節の運動を電子角度計で計測し,身体に対する異常知覚についてアンケートで定性的に評価しました.

実験の結果,感覚運動の空間的不一致条件で,奇妙さが他の条件と比較して強く惹起され,多数の異常知覚が惹起されました(図2).さらに,手関節における運動の正確性の低下が確認されました.

図2:惹起した異常知覚とその数の比較および運動の正確性の比較

脳波活動は,感覚運動の空間的不一致条件では,前補足運動野と帯状皮質運動野のベータ波帯域の神経活動性の低下を認めました(図3).

図3:感覚運動の空間的不一致条件の神経活動領域

本研究の臨床的意義および今後の展開

本研究成果は,脳卒中や慢性疼痛患者の異常知覚や運動制御の低下に前補足運動野と帯状皮質運動野の神経活動性が関わっていることを示唆するものです.そのため,理学療法や作業療法の際には,感覚運動の空間的不一致を最小限にしながら臨床介入を進めることの重要性を提唱する基礎研究となります.今後は,実際に患肢の知覚変容や運動制御の低下が生じている症例を対象に神経活動性の検証をしていく予定です.

論文情報

Katayama O, Nishi Y, Osumi M, Takamura Y, Kodama T, Morioka S.

Neural activities behind the influence of sensorimotor incongruence on dysesthesia and motor control.

Neuroscience Letters 2019

問い合わせ先

畿央大学大学院健康科学研究科

博士後期課程 片山 脩(カタヤマ オサム)

Tel: 0745-54-1601 Fax: 0745-54-1600

E-mail: b6725634@kio.ac.jp

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

センター長 森岡 周(モリオカ シュウ)

Tel: 0745-54-1601 Fax: 0745-54-1600

E-mail: s.morioka@kio.ac.jp

確率共鳴(Stochastic Resonance: SR)現象による視覚-運動統合の向上

PRESS RELEASE 2018.12.19

感覚-運動統合は,運動学習や運動制御において欠かせない脳機能です.発達性協調運動障害や視覚性運動失調,そして失行は,その病態に感覚-運動統合の困難さを有しています.したがって,感覚-運動統合を促進する効果的な介入手段の開発が求められています.確率共鳴(Stochastic Resonance: SR)とは,感覚閾値下の機械的あるいは電気的ノイズを生体に印加すると,感覚入力シグナルが増幅し,運動反応が向上する現象です.SR現象は,健常成人のみならず,健常高齢者,脳卒中後片麻痺,糖尿病性神経障害,パーキンソン病などでも観察されています.しかしながら,SR現象の提供によって,感覚-運動統合が促進されるか否かについては明確になっていませんでした.そこで畿央大学ニューロリハビリテーション研究センターの信迫悟志助教らの研究グループは,SRが視覚-運動統合に与える影響を調査し,SRが若年健常成人の視覚-運動統合を向上することを明らかにしました.このSR現象の提供は,感覚-運動統合障害を有する疾患に対する介入手段として期待されます.この研究成果は,PLOS ONE誌(Stochastic resonance improves visuomotor temporal integration in healthy young adults)に掲載されています.

研究概要

視覚-運動統合の時間的側面,すなわち視覚-運動時間的統合機能は,遅延視覚フィードバック検出課題によって客観的・定量的に測定することができます.一方で,遅延視覚フィードバック下での運動課題は,視覚-運動統合を阻害し,運動に拙劣さを与えることができます(仮想的な視覚-運動統合障害).

そして感覚閾値下の振動触覚ランダムノイズ刺激は,SR現象を引き起こすことが可能です.

そこで信迫助教らの研究グループは,若年健常成人を対象に,SRが遅延視覚フィードバック検出課題と遅延視覚フィードバック下での運動課題に与える影響を調べました.その結果,SRが遅延視覚フィードバック検出課題で測定される視覚-運動時間的統合機能を向上することを明らかにしました.しかしながら,SRは遅延視覚フィードバック下での運動課題の成績に影響しませんでした.

本研究のポイント

SRの提供によって若年健常成人の視覚-運動時間的統合機能が向上した.したがって,SRデバイスは,感覚-運動統合障害を有する疾患の症状改善に効果的で有り得る.しかしながら,SRの提供は,267ミリ秒の遅延視覚フィードバック下での運動に正の効果を与えなかった.したがって,感覚-運動統合障害が重度である場合には,SRは有効でない可能性がある.

研究内容

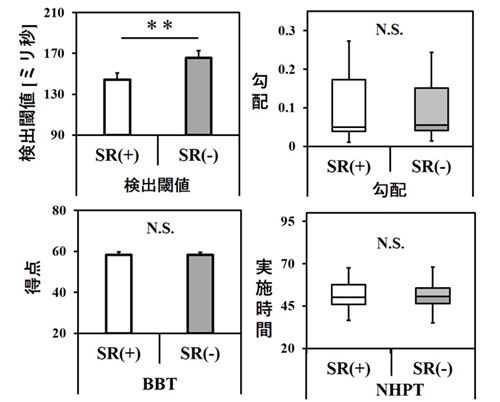

本研究には,若年健常成人30名が参加しました.SRは手首に取り付けた振動触覚デバイスによる感覚閾値の60%の強度の振動触覚ランダムノイズ刺激によって提供されました.参加者は,SRあり条件とSRなし条件において,遅延視覚フィードバック検出課題と遅延視覚フィードバック下運動課題を実施しました.遅延視覚フィードバック検出課題は,自己運動に対するその視覚フィードバックに33-500ミリ秒までの15遅延条件が設定され,参加者は視覚フィードバックが遅れているか否かについて回答しました.遅延視覚フィードバック検出課題で抽出される検出閾値と検出確率曲線の勾配が,視覚-運動時間的統合機能を反映する定量的指標でした.検出閾値の短縮と勾配の増加は,視覚-運動時間的統合機能が高いことを表します.遅延視覚フィードバック下運動課題における遅延時間は267ミリ秒に設定しました.参加者は267ミリ秒の遅延視覚フィードバック下で,Box and Block Test(BBT)とNine Hole Peg Test(NHPT)の2つの手運動課題を実施しました.BBTにおいては得点が高いほど,NHPTにおいては実施時間が短縮するほど,手運動課題の成績が高いことを表します.SRあり条件・なし条件は,振動触覚デバイスの電源をオンまたはオフにすることにより調整しました.感覚閾値未満の振動触覚ランダムノイズ刺激であったため,参加者はSRについて盲検化されました.

図1. 実験課題

左:遅延視覚フィードバック検出課題

右:遅延視覚フィードバック下での運動課題

図2. 結果

SR(+),SRあり条件;SR(-),SRなし条件;**,p<0.01;N.S.,有意差なし

上:視覚-運動時間的統合機能を反映する検出閾値(左)と勾配(右)の比較結果

下:遅延視覚フィードバック下運動課題(左,BBT;右,NHPT)の比較結果

結果,SRあり条件の検出閾値は,SRなし条件と比較して,有意に短縮しました(図2).このことは,SRの付与が,視覚-運動時間的統合を促進することを意味しました.しかしながら,遅延視覚フィードバック下運動課題の成績には有意差はありませんでした(図2).SRあり条件における視覚-運動時間的統合の向上効果は,平均検出閾値で約20ミリ秒の短縮でした.したがって,遅延視覚フィードバック下運動課題で設定した267ミリ秒の外乱効果が上回ったものと考えられました.このことは,視覚-運動時間的統合障害が重度な場合には,SRによる効果がない可能性を示唆しました.

本研究の臨床的意義および今後の展開

本研究結果は,SRの提供が感覚-運動統合障害を有する疾患に対して有効である可能性を示唆しました.介入研究を実施することで,SRの有効性を検証する必要があります.

論文情報

Nobusako S, Osumi M, Matsuo A, Fukuchi T, Nakai A, Zama T, Shimada S, Morioka S.

Stochastic resonance improves visuomotor temporal integration in healthy young adults.

PLoS One 13(12): e0209382.

問い合わせ先

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

畿央大学大学院健康科学研究科

助教 信迫 悟志(ノブサコ サトシ)

Tel: 0745-54-1601 Fax: 0745-54-1600

E-mail: s.nobusako@kio.ac.jp

最適難易度での知覚運動学習中には運動主体感が増幅する

PRESS RELEASE 2018.12.14

身体性の科学において,この運動を実現しているのは,自分自身であるという主体の意識を運動主体感(sense of agency)と呼びます.この運動主体感は主観の意識であるため定量的評価が難しいと考えられていたものの,近年,intentional binding(IB)課題が開発され,運動主体感を測定する試みがされはじめています.IB課題とは,被験者がキーを押した後,音が鳴るように設定された実験手続きにおいて,キー押し後,音が鳴るまでの時間を主観的に被験者に回答させ,実際の時間とそれの差分をみるものです.先行研究では自らの意志によって随意的にキーを押した場合は,音が鳴るまでの時間を実際よりも短く感じることが明らかになっています.つまり,時間知覚の短縮は「自分がキーを押したから音が鳴った」という運動主体感の強さを反映していると考えられています.この時間短縮をみることで運動主体感の程度をみることができるわけです.畿央大学の森岡 周 教授らの研究グループは,林田一輝さん(博士後期課程)のアイディアをもとに知覚運動学習型のintentional binding課題を新たに開発し,知覚運動学習の程度と運動主体感の関係性を調べました.その結果,知覚運動学習が徐々に進むグループでは運動主体感が増幅することがわかりました.その一方で,知覚運動学習が停滞(天井効果)するグループでは運動主体感が増幅しないことがわかりました.つまり,学習効果と運動主体感の間には密接な関係性があることが示されました.この結果は,知覚運動学習課題における誤差修正過程において,徐々に学習効果が起こっていることを潜在的に捉えている時期においては,運動主体感が高まっていることをあらわしています.この結果は,学習プロセスおいて課題の難易度が重要であることを示唆しています.この研究成果はPeer J誌(Changes in intentional binding effect during a novel perceptual-motor task)に掲載されています.

本研究のポイント

■ 知覚運動学習の進行と運動主体感の程度には関係がある.

■ 知覚運動学習課題の難易度が運動主体感に影響を与える.

研究内容

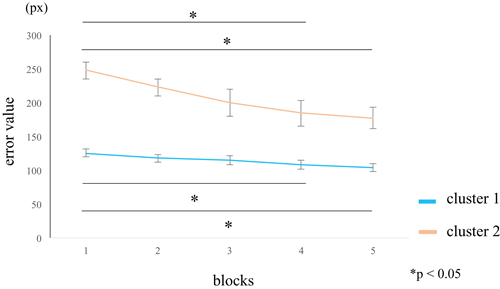

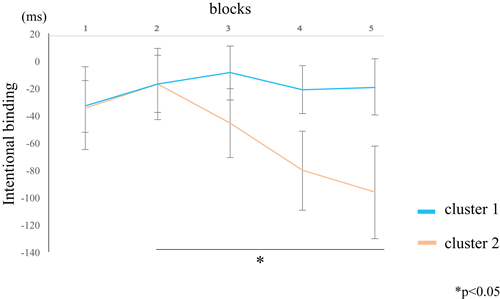

大学生を対象に,今回新たに独自に開発した知覚運動学習型intentional binding課題(図1)を用いて実験が行われました.課題は,左右に動く円形の赤い球をPC画面中心のターゲット内にあわすようにタイミング良くキーを押すといった時間的精度を学習させる知覚運動学習課題です.この際,ターゲットと赤い球の間に発生する空間的な誤差値(pixel)を知覚運動パフォーマンス効果の指標としました.一方,キー押し後,ランダムな時間遅延(200,500,700ms)後に音が鳴り,キー押しから音が鳴るまでの時間を被験者に主観的に回答させました(被験者は200,500,700msであることは知りません).実際の時間と主観的に感じる心理的時間の差をintentional binding効果(ms)とし,運動主体感の指標としました.

図1:知覚運動学習型intentional binding課題

練習課題,コントロール課題(個人の時間感覚の違いを是正する目的)を経て,実験課題が行われました.実験課題は18試行を1セットとし,計10セット行われました.1セットと10セットの誤差値を用いてクラスター分析を行ったところ,2つの説明可能なクラスターに分けることができました.クラスター2はクラスター1と比べ知覚運動学習が有意に起こっていました.10セットを2セット毎の5ブロックに統合して,知覚運動学習の変化を観察したところ,クラスター1は5ブロックを通じてわずかな誤差値の減少にとどまり,ほぼ天井効果を示した(図2水色)のに対して,クラスター2は1ブロック目の誤差値が大きく,その後ブロックを重ねるごとに誤差値が大きく減少することが確認されました(図2オレンジ).

図2:ブロック毎のエラー値の比較

一方,intentional binding効果の結果に関しては図3に示しました.時間(縦軸)がマイナスにいけばいくほど,時間短縮をあらわしておりintentional binding効果が増幅した,すなわち運動主体感が高まったことを示しています.クラスター2(図3オレンジ)において2ブロックから徐々にintentional binding効果が高まっていることがわかります(2ブロックと5ブロックの間に有意差).すなわち,知覚運動学習効果が明確にみられたクラスター2のみ運動主体感が増幅したことが確認されました.一方,クラスター1(図3水色)は著明な変化が見られませんでした.

図3:ブロック毎のintentional binding効果の比較(運動主体感の指標)

本研究の臨床的意義および今後の展開

本研究によって知覚運動学習の進行と運動主体感の程度の間には関係があることがわかりました.運動主体感の増幅には目標設定のみならず,目標が徐々に達成されていくプロセスが重要であることを本研究は示しており,学習者あるいはリハビリテーション対象者に対する知覚運動学習課題において,その難易度の設定・調整が重要であることを本研究は示す結果になりました.今後はこれに関係するメカニズム(例:報酬,注意)を明らかにすることや,実際のリハビリテーション対象者の課題中の時間短縮を記録する必要があります.

論文情報

Morioka S, Hayashida K, Nishi Y, Negi S, Nishi Y, Osumi M, Nobusako S.

Changes in intentional binding effect during a novel perceptual-motor task.

Peer J 2018

問い合わせ先

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

教授/センター長 森岡 周(モリオカ シュウ)

Tel: 0745-54-1601

Fax: 0745-54-1600

E-mail: s.morioka@kio.ac.jp

感覚運動の時間的不一致による身体性変容の神経メカニズム

PRESS RELEASE 2018.11.22

脳卒中や脊髄損傷,慢性疼痛患者において,患肢を自己身体の一部と認識できないといった身体性の変容が生じることが報告されています.こうした身体性変容の要因の1つには,運動指令と実際の感覚フィードバックとの間に生じる不一致(感覚運動の不一致)が考えられています.しかしながら,感覚運動の不一致による身体性の変容が,①どれくらいの時間的不一致により生じるのか? あるいは,②その神経メカニズムは? については明らかになっていませんでした.畿央大学大学院 博士後期課程 片山脩と森岡周教授らは,感覚運動の時間的不一致が,150ミリ秒では身体に対する奇妙な感覚のみが惹起され,250ミリ秒以上の不一致では身体の喪失感や重さの知覚変容が生じることを明らかにしました.また,350ミリ秒以上の不一致で運動の正確性が低下することを明らかにしました.さらに,これらの身体性変容と運動制御への影響には,補足運動野と頭頂連合野の神経活動が関わっていることを脳波のネットワーク解析にて明らかにしました.この知見は,脳卒中や脊髄損傷,慢性疼痛患者の病態解明に貢献し,新たなニューロリハビリテーション技術開発に向けた基礎的知見になるものと期待されます.この研究成果は,Frontiers in Behavioral Neuroscience誌(Neural mechanism of altered limb perceptions caused by temporal sensorimotor incongruence)に掲載されています.

本研究のポイント

■ 感覚運動の時間的不一致は,身体性の変容(「奇妙な感覚」「身体の喪失感」「重さの知覚変容」)を生じさせるだけでなく,運動制御にも悪影響を与える.

■ 身体性の変容と運動制御への影響には,補足運動野と頭頂連合野の神経活動が関わっている.

研究内容

健常大学生を対象に,映像遅延システム(図1)の中で手首の曲げ伸ばしを反復させます.映像遅延システムでは,被験者の手の鏡像をビデオカメラで捉えて,そのカメラ映像を「映像遅延装置」経由でモニターへ出力させます.出力されたモニター映像を鏡越しに見ることによって自分の手を見ることができるものの,映像遅延装置によって作為的に映像出力が時間的に遅らされるため,被験者は”あれ?自分の手が遅れて見える” “自分の手が思い通りに動いてくれない” “自分の手のように感じない”という状況に陥ることになります.

図1:映像遅延システムを用いた実験

自分で動かした手が時間的に遅れて映し出される細工がされることによって,ヒトの感覚運動ループを錯乱させることができ,”身体性の変容”という状況を仮想的に設定することができます(技術提供:明治大学 理工学部 嶋田総太郎 教授).

実際の実験では,① 0ミリ秒遅延,② 150ミリ秒遅延,③ 250ミリ秒遅延,④ 350ミリ秒遅延,⑤ 600ミリ秒遅延の5条件で手首の反復運動を被験者に実施してもらいました.運動中の手関節の運動を電気角度計で計測し,身体に対する「奇妙さ」「喪失感」「重さ」についてアンケートで定性的に評価しました.

実験の結果,動かした手の映像を150ミリ秒遅延させて視覚的にフィードバックすると,“自分の手に奇妙な感覚がする”といった変化が生まれました.さらに250ミリ秒以上遅延させると“自分の手のように感じない” “手が重くなった”という身体性の変容が生じました.遅延時間をさらに長くするとそれらの変化が増大することも確認されました(図2).一方で,手関節の反復運動は,動いている手の映像を350 ミリ秒遅延させると,正確性が低下することが確認されました.これらの結果から,身体性の変容だけでなく運動制御までをも変容させてしまうということが明らかにされました.

図2:感覚運動の時間的不一致による身体性の変容と運動の正確性の乱れ

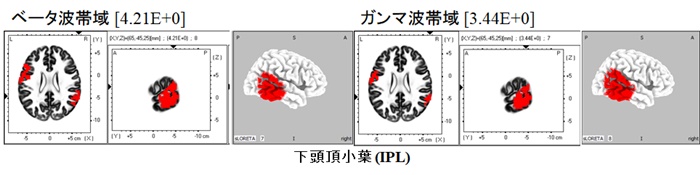

さらに,身体に対する「奇妙さ」においては,150ミリ秒遅延では両側の腹内側前頭前野の神経活動性(図3),600ミリ秒遅延では左の補足運動野と右の背外側前頭前野および右の右上頭頂小葉の神経活動性が関わっていることが明らかとなりました.「喪失感」および「重さ」においては,左の補足運動野の神経活動性が関わり,運動制御には右の下頭頂小葉の神経活動性が関わることが明らかとなりました.

図3:150ミリ秒遅延条件での「奇妙さ」に関わる神経活動領域

図4:600ミリ秒遅延条件での「運動の正確性」に関わる神経活動領域

本研究の臨床的意義および今後の展開

本研究成果は,脳卒中や脊髄損傷,慢性疼痛患者の身体性変容や運動制御への影響に補足運動野と頭頂連合野の神経活動性が関わっていることを示唆するものです.そのため,感覚運動の不一致を最小限にしながらリハビリテーションを進めることの重要性を提唱する基礎研究となります.今後は,実際に身体性の変容が生じている患者を対象に神経メカニズムの検証を行い,ニューロモデュレーション技術などを用いて,特定された脳領域の神経活動性に修飾を与えるニューロリハビリテーションの効果を検証していく予定です.

論文情報

Katayama O, Tsukamoto T, Osumi M, Kodama T,Morioka S.

Neural mechanism of altered limb perceptions caused by temporal sensorimotor incongruence.

Front. Behav. Neurosci. Vol 12. 282

問い合わせ先

畿央大学大学院健康科学研究科

博士後期課程 片山 脩(カタヤマ オサム)

Tel: 0745-54-1601 Fax: 0745-54-1600

E-mail: b6725634@kio.ac.jp

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

教授/センター長 森岡 周(モリオカ シュウ)

Tel: 0745-54-1601 Fax: 0745-54-1600

E-mail: s.morioka@kio.ac.jp