発達障害児の運動機能には身体知覚の歪みが関係している

PRESS RELEASE 2017.2.10

脳性麻痺に限らず発達障害児は全身や手先の不器用さを伴うことが報告されています.この原因として身体イメージや身体図式とよばれる自己身体の知覚,認識の問題が指摘されていますが,この関係を客観的に調査した研究はこれまでありませんでした.畿央大学大学院健康科学研究科修士課程修了生(日本バプテスト病院)の浅野大喜らは,運動障害をもつ発達障害児の運動機能と,身体イメージの指標とされている他者に触れられた場所を同定する触覚位置同定(tactile localization)能力が関係していることを明らかにしました.この研究成果は,International Journal of Developmental Disabilities誌(Associations between tactile localization and motor function in children with motor deficits)に掲載されています.

研究概要

出生後早期の脳損傷により運動障害を呈する脳性麻痺児は,運動障害だけでなく身体運動の知覚にも問題があることが示されています.また,自閉症スペクトラム障害などの発達障害児にも運動の不器用さ,身体知覚の問題が指摘されています.これらの運動の困難さの原因として,自己の身体イメージや身体図式といった自己身体の知覚,認識の発達不全が関与していると考えられていますが,下肢については客観的に調査された研究はありませんでした.そこで,研究グループは,運動障害をもつ脳性麻痺や発達障害児を対象に,触れられた手指,足趾,下肢の場所を同定する触覚位置同定(tactile localization)能力と運動機能との関係について調査し,手指の認識と手の巧緻動作,さらに下肢全体のtactile localization能力と下肢の運動機能との間に相関関係があることを見出しました.

本研究のポイント

運動障害をもつ子どもの手の巧緻動作と手指の認識が関係していることに加え,下肢の運動機能と下肢の認識が関係していることを示した.

研究内容

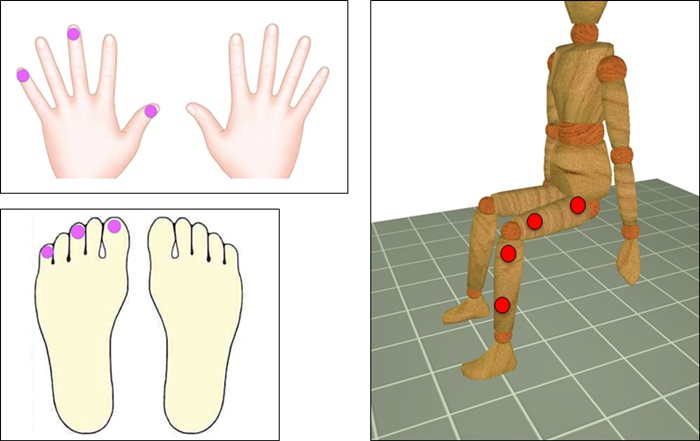

近年,身体イメージを評価する方法として,触れられた身体部位を身体のイラスト上でポインティングする方法が用いられています.この課題に答えるためには自分の身体をそのイラストへ表象する必要があるためです.本研究では,運動障害をもつ脳性麻痺児,発達障害児を対象に,自分の身体が見えない状態で接触された身体部位を目の前に呈示された身体のイラスト上でポインティングして答えるという課題(tactile localization task:TLT)を手指,足趾,下肢全体について実施し(図1),そのtactile localization能力と手や下肢の運動機能,非言語的知能,年齢との関係について分析しました.

図1:tactile localization task (TLT)で用いられた身体イラスト

(左上)3指TLT & 5指TLT (左下)3趾TLT & 5趾TLT (右)下肢TLT

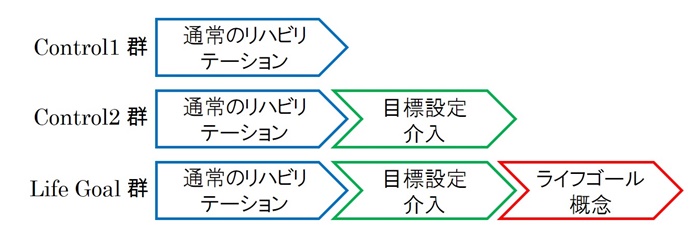

その結果,5指TLTと手指巧緻動作に有意な正の相関関係が認められました(図2左).また,下肢全体のTLTと下肢の運動機能に有意な正の相関関係が認められました(図2右).

図2(左):5指tactile localization task (TLT)の正答率とペグボードテストの関係

図2(右):下肢tactile localization task (TLT)正答率と片脚立位時間の関係

さらに,年齢,知能,足趾TLT,下肢TLTを説明変数,下肢の運動機能を目的変数とした重回帰分析を実施した結果,下肢TLTが下肢の運動機能(片脚立位β=0.57, p=0.02;片脚跳躍β=0.58, p=0.01)を予測する有意な説明変数として抽出されました.

本研究の意義および今後の展開

本研究の成果は,脳性麻痺や発達障害をもつ子どもの運動の問題が身体表象の未発達によって起こっている可能性を示したものであり,これらの子どもの運動障害に対するリハビリテーションを実施する際には,身体表象の評価や身体知覚に介入する必要性を示唆するものです.今後は,運動機能の向上と身体表象の発達的変化を縦断的に調査していくとともに,効果的なリハビリテーション介入の方法について検討していく予定です.

論文情報

Asano D, Morioka S. Associations between tactile localization and motor function in children with motor deficits. International Journal of Developmental Disabilities 2017.

問い合わせ先

日本バプテスト病院 リハビリテーション科

理学療法士・室長 浅野大喜(アサノダイキ)

E-mail: rinto.sou@gmail.com

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

センター長 森岡 周(モリオカ シュウ)

Tel: 0745-54-1601

Fax: 0745-54-1600

E-mail: s.morioka@kio.ac.jp

運動が脊髄損傷後の神経障害性疼痛を軽減させる-安静時脳波解析による検証-

PRESS RELEASE 2017.1.24

脊髄を損傷すると神経障害性疼痛が生じることがあります.脊髄損傷後の神経障害性疼痛は高い確率で出現し,心理的な苦痛や生活の質の低下を引き起こします.畿央大学大学院健康科学研究科博士後期課程の佐藤剛介らは,有酸素運動(車椅子駆動)により脊髄損傷後の神経障害性疼痛の緩和や負の気分状態が改善し,運動野周囲のα帯域の活性を変化させることを明らかにしました.この研究成果は,Journal of Rehabilitation Medicine誌(Effects of wheelchair propulsion on neuropathic pain and resting electroencephalography after spinal cord injury)に掲載されています.

研究概要

脊髄損傷後には運動麻痺・知覚麻痺・自律神経障害が生じ,神経障害性疼痛を始めとした様々な二次的障害を引き起こします.脊髄損傷後の神経障害性疼痛は様々な健康指標を低下させ,治療が難しいことが知られています.この脊髄損傷後の神経障害疼痛は,脊髄が損傷することにより脳と手足の神経を中継する視床と呼ばれる部位の機能異常を引き起こすことが原因の一つと考えられています.この視床の機能異常は脳波を測定した際にα波の変化で表され,具体的にはα波のピークを示す周波数であるPeak alpha frequency(PAF)が低下します.こうした脊髄損傷後の神経障害性疼痛に対して,有酸素運動を行うことで痛みを緩和させることが報告されており,有酸素運動による鎮痛効果は新たな視点として注目されています.さらに,健常者の実験では有酸素運動により負の気分状態が改善することやPAFが増加することが明らかにされています.しかし,これまで脊髄損傷の患者において運動による鎮痛効果と安静時脳波活動(PAFの変化)との関係は明らかにされていませんでした.

今回,研究グループでは脊髄損傷の患者さんが日常生活で使用する車椅子を駆動する運動を行うことでPAFを増加させ,神経障害性疼痛と負の気分状態への効果を検証しました.主観的運動強度で「ややきつい」~「きつい」程度の15分間の車椅子駆動の結果,足や背中の神経障害性疼痛の主観的疼痛強度の減少と負の気分状態が改善し,中心領域(運動野に相当する領域周囲)におけるPAFの増加が認められました.この研究成果は,有酸素運動が脊髄損傷後の神経障害性疼痛や負の気分状態に対して有効であるとともに,脳波測定のような神経生理学的指標を用いて運動により視床の機能異常が一時的に軽減することを明らかにしたことになります.

本研究のポイント

15分間の車椅子駆動(有酸素運動)により実際に動かしている手ではなく,動かしていない足や背中の神経障害疼痛が緩和した

有酸素運動により負の気分状態が改善した

車椅子駆動によってα帯域の活動が変化(視床の機能異常が一時的に軽減)することを明らかにした

研究内容

神経障害性疼痛の主観的疼痛強度および気分の状態と安静時脳波活動を測定し,15分間の車椅子駆動が神経障害性疼痛の強度・気分の状態と安静時脳波活動を変化させるかについて検証しました.

車椅子駆動は自転車競技用のローラー上で「15分間駆動を維持できる最大速度」で行いました.

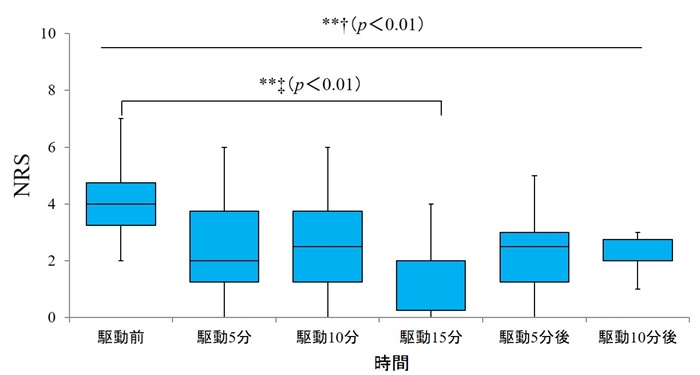

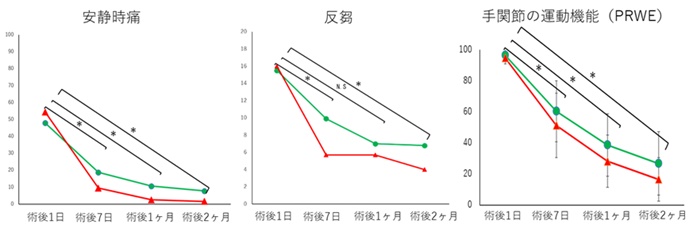

主観的運動強度で「ややきつい」~「きつい」程度の15分間の車椅子駆動で有意な疼痛強度の減少が認められました(図1).脊髄損傷群・コントロール群ともに負の気分状態が改善しました.

図1:車椅子駆動後に疼痛強度が減少したことを示しています.駆動前と比較して駆動15分経過時点において有意な減少が認められ,駆動終了後10分経過時点においても疼痛強度が減少している状態が持続しました.

†: フリードマンテスト ‡: ウィルコクソンの符号順位検定 **: p<0.01

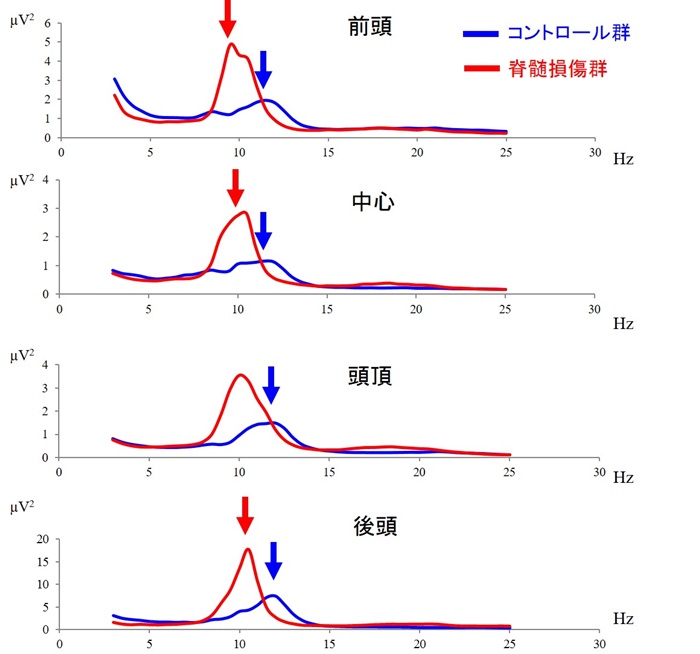

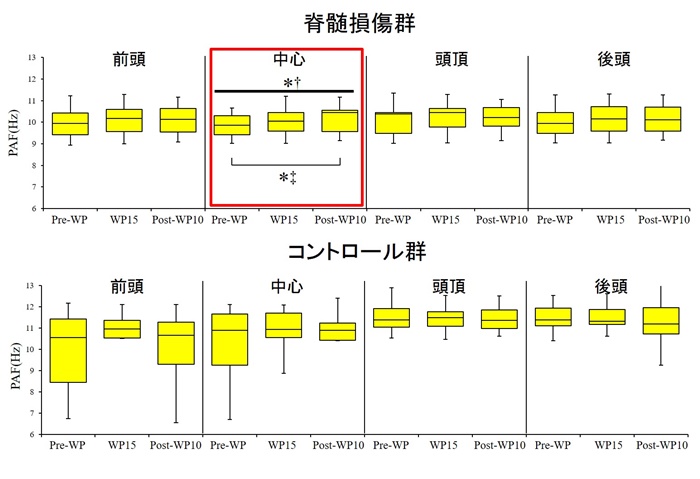

脳波の解析はPeak alpha frequencyをgravity methodを用いて算出しました.図2は車椅子駆動前の安静脳波活動を示しており,脊髄損傷群でPAFが低下していることが表されています.車椅子駆動後には,脊髄損傷群の中心領域(運動野に相当する領域周囲)でPAFの増加が認められました(図3).

研究グループは,車椅子駆動に伴い疼痛強度の減少とともにPAFが増加したことは,脊髄損傷後の神経障害性疼痛の病態の一つである視床の機能異常を一時的に軽減させたことを反映していると考察しています.

図2:青線がコントロール群,赤線が脊髄損傷群を示しています.ベル型になっている部分はα帯域に相当し,コントロール群のピーク(青矢印)と比較して脊髄損傷群のピーク(赤矢印)が左側へ偏位しており,PAFが低下していることを表しています.

図3:グラフは車椅子駆動前後でのPAFの変化を表しています.脊髄損傷群の中心領域(運動野周辺領域)では,車椅子駆動後にPAFが有意に増加することを示しています.

Pre-WP: 車椅子駆動前,WP15: 車椅子駆動15分経過時点,Post-WP10:車椅子駆動終了後10分経過時点

†: フリードマンテスト,‡: ウィルコクソンの符号順位検定,*: p<0.05

本研究の意義および今後の展開

研究成果は,神経障害性疼痛を有する脊髄損傷の患者さんが疼痛や負の気分状態を緩和するための一つの手段として有酸素運動の有効性を示したものであり,日常生活の活動性を高める重要性を説明したものになります.一方で身体機能や体力が低下している場合には十分な運動を行えない場合もあり,運動による鎮痛効果を促進するためにニューロモジュレーションテクニックとの併用など適用範囲を拡大していくことが期待されます..

論文情報

Sato G, Osumi M, Morioka S. Effects of wheelchair propulsion on neuropathic pain and resting electroencephalography after spinal cord injury. J Rehabil Med. 2017 Jan 18..

問い合わせ

先

畿央大学大学院健康科学研究科

博士後期課程 佐藤 剛介(サトウ ゴウスケ)

Tel: 0745-54-1601 Fax: 0745-54-1600

E-mail: gpamjl@live.jp

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

センター長 森岡 周(モリオカ シュウ)

Tel: 0745-54-1601

Fax: 0745-54-1600

E-mail: s.morioka@kio.ac.jp

腱振動刺激による運動錯覚が手関節骨折後の運動機能改善に与える影響

PRESS RELEASE 2017.1.13

畿央大学大学院健康科学研究科博士後期過程の今井亮太らは,橈骨遠位端骨折術後患者に腱振動刺激による運動錯覚を惹起させることで痛みの軽減のみならず,手関節の運動機能の改善が認められたことを示しました.また,この効果は術後2ヵ月経っても持続していました.その研究成果は,Clinical Rehabilitation誌(Effect of illusory kinesthesia on hand function in patients with distal radius fractures: a quasi-randomized controlled study)に1月12日に掲載されました.

研究概要

2015年に今井らは,橈骨遠位端骨折術後患者に腱振動刺激による運動錯覚を惹起させることで,痛みの感覚的側面だけではなく情動的側面(不安や恐怖)の改善が認められたことを報告した.またこの時,2ヵ月後まで効果が持続したいことも示された.しかしながら,理学療法において痛みを改善軽減させることは重要であるが,1番の目的は手関節の運動機能(ADL)の獲得であるにも関わらず,調査ができていなかった.そこで,本研究では2ヵ月後まで手関節の運動機能を評価し検討した.その結果,運動錯覚を惹起しなかった群と比較して運動錯覚を惹起した群では有意に手関節の運動機能の改善が認められた.

本研究のポイント

術後翌日から腱振動刺激による運動錯覚を惹起させることで,手関節の運動機能も有意に改善が認められた.また,術後2ヵ月後も効果が持続した.

研究内容

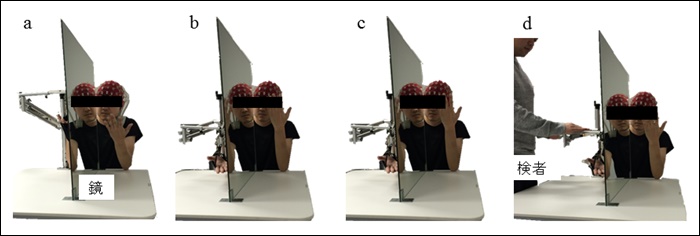

橈骨遠位端骨折術後より,腱振動刺激による運動錯覚を経験させた.

図1:腱振動刺激による運動錯覚の課題状況

その結果,理学療法だけを行うよりも,運動錯覚を経験する方が,痛みの感覚的側面や情動的側面の改善だけではなく,手関節の運動機能も改善した.また,2ヵ月後まで効果が持続していたことから,痛みの慢性化を防ぐ一助になる可能性が示された.

図2:運動錯覚群とコントロール群のPRWE(手関節の運動機能)の経時的変化

赤線:運動錯覚群(理学療法+運動錯覚)

緑線:コントロール群(理学療法のみ)

本研究の意義および今後の展開

今後は,痛みが抑制されたメカニズムが明確になっていないため,脳波を用い神経生理学的に明らかにしていきます.

論文情報

Imai R, Osumi M, Ishigaki T, Morioka S. Effect of illusory kinesthesia on hand function in patients with distal radius fractures: a quasi-randomized controlled study. Clin Rehabil 2017.

関連する先行研究

問い合わせ先

畿央大学大学院健康科学研究科

博士後期課程 今井 亮太(イマイ リョウタ)

Tel: 0745-54-1601 Fax: 0745-54-1600

E-mail:ryo7891@gmail.com

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

センター長 森岡 周(モリオカ シュウ)

Tel: 0745-54-1601

Fax: 0745-54-1600

E-mail: s.morioka@kio.ac.jp

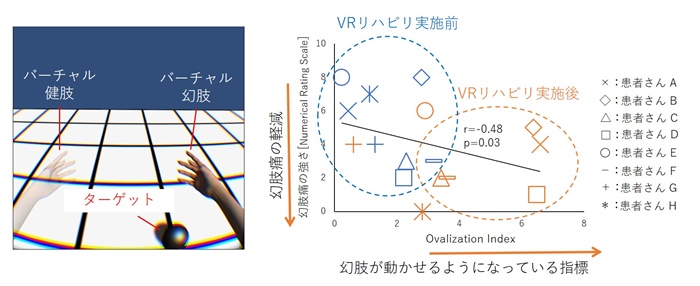

感覚-運動が不一致した際に惹起される異常知覚の要因

PRESS RELEASE 2016.12.9

運動を行おうとする運動の意図と実際の感覚情報との間に不一致が生じると,手足に痛みやしびれといった感覚に加え,奇妙さや嫌悪感といった異常知覚が惹起されます.畿央大学大学院健康科学研究科博士後期課程の片山脩らは,これらの異常知覚の惹起には頭頂領域の活動が関係していることを明らかにしました.この研究成果は,Journal of Pain Research誌(Dysesthesia symptoms produced by sensorimotor incongruence in healthy volunteers: an electroencephalogram study)に12月9日に掲載されました.

研究概要

脊髄損傷や腕神経損傷といった神経に損傷が生じた後に,一般的に治癒すると言われている期間を過ぎても痛みが残存することがあります.この痛みを慢性化させる要因の一つとして,神経に損傷を受けた手足を動かそうとする意図と,実際には動かないという感覚フィードバックとの間に生まれる「不一致」があげられています.過去の研究では,このような不一致を実験的に付加すると,健常者でも「痛みの増強」や「腕の重さ」の異常知覚,あるいは嫌悪感といった情動反応が惹起されると報告されています.しかし,これまでの研究報告では,「不一致」が生じた時の異常知覚と関係している脳領域は明らかにされていませんでした.そこで研究グループは,異常知覚の惹起と関係している脳領域を脳波解析によって検討しました.その結果,「不一致」によって生じる「奇妙さ」と右後頭頭頂領域の脳活動に有意な相関関係があることが認められました.

本研究のポイント

不一致によって生じる異常知覚には,頭頂領域の活動が関与していることを明らかにした..

研究内容

鏡を身体の真ん中に設置して,テーブルに肘をつけた状態で肘関節の曲げ伸ばしの運動を異なる4種類の条件で行ってもらいました(図1).

図1 設定した4種類の条件

本研究では様々な不一致条件を設定しました.

(a): 一致条件(運動の意図,体性感覚,視覚がすべて一致した条件)

肘関節の曲げ伸ばしの運動を同じ方向に左右対称に行ってもらいました.

(b): 不一致条件(運動の意図と体性感覚に対して,視覚が不一致した条件)

一側の肘関節を曲げた際に,もう一方の肘関節は非対称の運動になるように伸ばす(非対称の関係になるように曲げ伸ばし運動を繰り返します).

(c): 意図不一致条件(運動の意図と視覚が不一致した条件)

左の肘関節のみ曲げ伸ばしの運動を行ってもらい,右肘関節は左肘関節とは非対称の運動方向になるように動かすイメージをしてもらいました(実際には動かしていない).

(d): 体性感覚不一致条件(体性感覚と視覚が不一致した条件)

左の肘関節のみ曲げ伸ばしの運動を行ってもらい,右肘関節は左右非対称の運動になるように他動的に動かされました.

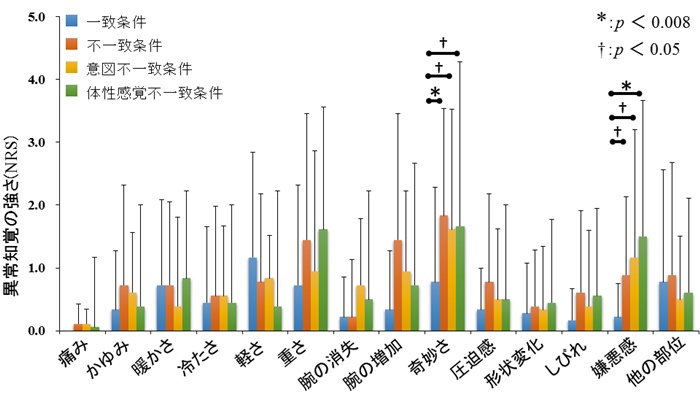

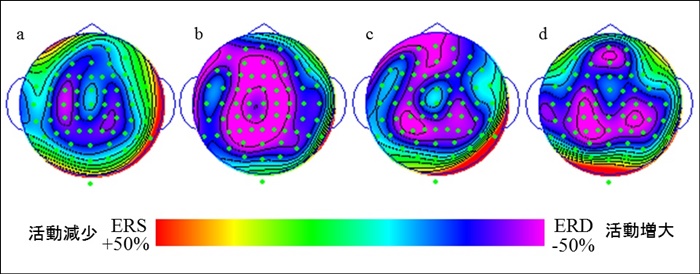

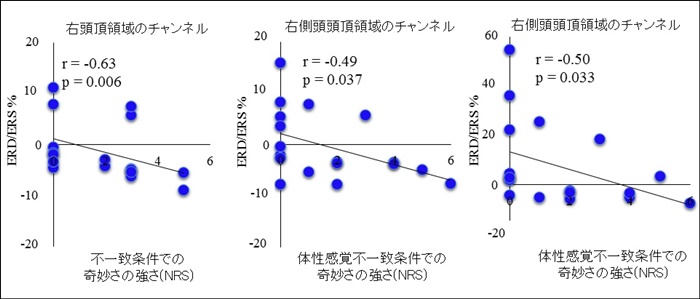

本研究では各条件中に脳波を測定し,運動中に鏡に隠れた右腕に感じた異常知覚とその強さを聴取しました.その結果,いずれの不一致条件においても奇妙さと嫌悪感が強く惹起されました(図2).各条件の脳活動をみると前頭領域ではいずれの条件でも活動の増大を認めたましたが,頭頂領域においては条件間に違いがみられました。不一致条件(b)では両側半球で活動の増大を認め、意図不一致条件(c)では、左半球にて活動の増大、体性感覚不一致条件(d)では、右半球で活動の増大が認められました.その中でも,不一致条件(b)と体性感覚と視覚情報とを不一致させた体性感覚不一致条件(d)に生じる異常知覚の強さと右後頭頭頂領域の脳活動に有意な相関関係を認めました(図4).このことから,異常知覚の惹起には頭頂領域の活動が関与することが明らかになりました.

図2 各条件で惹起した異常知覚の強さの比較

奇妙さと嫌悪感といった異常知覚が一致条件に対して,それぞれの不一致条件で強く惹起されました.

図3 各条件の脳活動の比較

全ての条件で前頭領域の活動の増大を認めたが,頭頂領域の活動の増大には条件間で違いが認められました.a: 一致条件,b: 不一致条件,c: 意図不一致条件,d: 体性感覚不一致条件

図4 異常知覚の強さと脳活動の相関分析

不一致条件(b)と体性感覚不一致条件(d)が類似して異常知覚の強さと右後頭頭頂領域の脳活動に有意な相関関係を認めました.

本研究の意義および今後の展開

本研究成果は,脊髄損傷や腕神経損傷後などに痛みが慢性化している方や慢性化を早期から予防していくリハビリテーションとして,運動を行ってもらう際に体性感覚と視覚情報を一致させることを意識した介入が痛みの慢性化を改善および予防することにつながると考えられます.

今後は感覚-運動の不一致による運動の側面への影響を検証していく予定です.

論文情報

Katayama O, Osumi M, Kodama T, Morioka S. Dysesthesia symptoms produced by sensorimotor incongruence in healthy volunteers: an electroencephalogram study. J Pain Res. 2016.

問い合わせ先

畿央大学大学院健康科学研究科

博士後期課程 片山 脩(カタヤマ オサム)

Tel: 0745-54-1601 Fax: 0745-54-1600

E-mail: b6725634@kio.ac.jp

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

センター長 森岡 周(モリオカ シュウ)

Tel: 0745-54-1601

Fax: 0745-54-1600

E-mail: s.morioka@kio.ac.jp

ことばと表情の矛盾は信頼性を損ねてしまう

PRESS RELEASE 2016.10.13

人間は言語のみならず,表情やしぐさといった非言語を用いてコミュニケーションをとっています.通常,これら言語,非言語の間には矛盾は起こらないのですが,状況によってはそれらに矛盾が生じる場合があります.例えば,ことばではもっともらしいポジティブなことを話していても,無意識にその表情がネガティブであるといったように. 畿央大学大学院健康科学研究科主任ならびに同大ニューロリハビリテーション研究センター長の森岡 周 教授らの研究グループは,社会的コミュニケーション手段における「言語」と「表情」の間に矛盾が起こると,その矛盾をあらわす人の信頼度が低下することを明らかにしました.また,表情を観察しながら,その人の信頼度をはかっている最中には,大脳皮質の中でも頭頂葉の働きが重要であることを脳波研究によって突き止めました.従来,ヒトの顔を認識している時には側頭葉が,行動の意思決定の際には前頭葉が働くことが明らかにされていましたが,頭頂葉の活動も他者の信頼度をはかるといった高次な認知処理に関与することが本研究によって明らかになりました.この研究成果は10月13日(US東部標準時間)付けで,国際学術雑誌の『PLOS ONE』に掲載されます.

本研究のポイント

ことばと表情の間に矛盾を起こると信頼度を損なうこと,そしてその信頼度をはかっている時には,頭頂葉の神経活動が重要であることを明らかにしました.

研究内容

人間は言語と非言語の両方を用いて適切にコミュニケーションをとっていますが,時折それらに矛盾が生じる場合があります.とりわけ,言語と表情の一致性・不一致性は円滑な社会的コミュニケーションにおいて重要な位置を占めています.

研究グループは,実験的に言語と表情の一致・不一致条件を作成し,その一致あるいは不一致を示す者に対する信頼度,ならびにその信頼度を評価している最中の脳活動を健康な成人で調べました.被験者に対してポジティブな意味を持つ「火事から子どもを救う」など15の文章,ネガティブな意味を持つ「友達を傷つける」など15の文章をランダムに呈示した後,笑顔の表情を示す顔,あるいは怒りの表情を示す顔を呈示し,その顔を観察した後,その表情を示す者に対する信頼度を被験者に決定させました.信頼度は金銭授受課題とし,被験者には「もしあなたの手元に10,000円があるとしたら,この人物(その表情を示す者)が金銭に困っている時,いくら与えることができますか」という問いを与え,被験者はモニタ上に呈示された「0円」「2,500円」「5,000円」「7,500円」「10,000円」の5水準から意思決定しました.その際の与えた金額ならびに意思決定までの反応時間を計測しました.その結果,反応時間に有意差は見られなかったものの,与えた金額において,ポジティブな言語に笑顔の表情といった矛盾がみられない場合に対して,ネガティブな言語に笑顔の表情といった矛盾がみられる場合において有意に低い値となりました(図1).つまり,笑顔を示したとしても,言葉がそれにそぐわないと信頼度を損ねる結果があきらかになりました.

図1 各条件における反応時間(左)と寄付金額(右)

反応時間(左図)には有意差がみられませんが,寄付金額(右図)においてポジティブな言語に笑顔の表情といった矛盾がない条件で有意に高く,逆にネガティブな言語に笑顔の表情が呈示された際、有意に寄付金額が低くなることが示されました.一方で,怒りの表情の場合は、いずれも寄付金額は低いことが示されました.

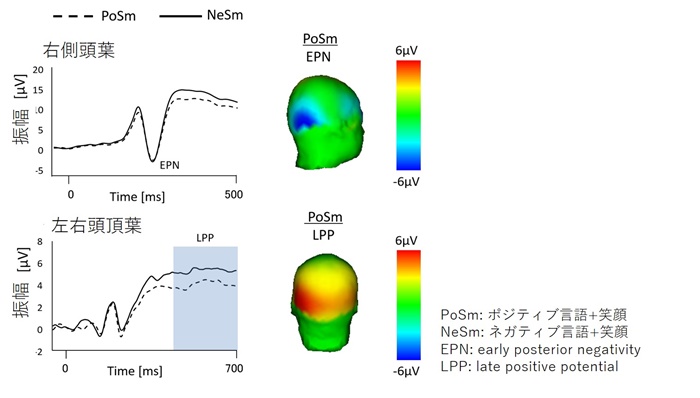

一方,その意思決定時の脳活動を脳波で記録したところ,矛盾が生じた場合,刺激呈示後300-700msに見られる遅い陽性波形(late positive potential: LPP)が頭頂葉で増加することが確認されました.本来,顔を観察している際には,側頭葉で観察される早い陰性波形(early posterior negativity : EPN)の振幅が増大することがこれまでの研究で示されていますが,今回はその波形には有意差がみられず,LPPに振幅増大を認めました(図2).この結果は,頭頂葉が感覚情報や空間認知の処理に携わるだけでなく,人間がもつ社会的コミュニケーションに関連する機能を有していることが確認されました.

図2 言語と表情が一致・不一致時の脳波振幅(左)ならびにマッピング画像(右)

顔を観察した後,寄付額を決定するまでにおいて左右頭頂葉で観察されるLPPに有意な増大を認めました(左図下段).一方で、顔認知に関わる右側頭葉のEPNの波形には有意な差は認められませんでした(左図上段).なお,マッピング画像(右図)は暖色になればなるほど陽極波形が増大していることを示します.

本研究の意義および今後の展開

本研究結果は,人間社会における円滑なコミュニケーションにとって重要な成果です.意識的に口では立派なことを言っても,無意識的に表情がそれにそぐわないなど,日常生活におけるコミュニケーションの齟齬に関する問題点を,信頼度の視点から突く成果となりました.とりわけ今回の結果は,ネガティブな言動の後,笑顔でごまかすといった状況が当てはまります.すなわち,自ら起こした行動や言動の失敗を時に笑ってごまかす場合がありますが,その場合,信頼性を損ねている可能性が十分に考えられる結果となりました.

これまでの研究から,意思決定の中枢としては前頭葉や前帯状回が挙げられていますが,今回の研究ではそれらに有意な活動の変化がみられませんでした.今後は本研究によって,脳波の振幅差が明確になった頭頂葉とそれら領域のネットワークについて調べ,言語・非言語コミュニケーションに関連するネットワークを調べる必要があります.

論文情報

Morioka S, Osumi M, Shiotani M, Maeoka H, Nobusako S, Okada Y, Hiyamizu M, Matsuo A. Incongruence between Verbal and Non-Verbal Information Enhances the Late Positive Potential. PLoS One. 2016, Oct 13.

問い合わせ先

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

センター長 森岡 周(モリオカ シュウ)

Tel: 0745-54-1601

Fax: 0745-54-1600

E-mail: s.morioka@kio.ac.jp

脳卒中後の回復過程についての新たな発見

PRESS RELEASE 2016.10.4

畿央大学大学院健康科学研究科博士後期課程の高村優作さん(医療法人 穂翔会 理学療法士),国立障害者リハビリテーションセンター研究所運動機能系障害研究部の河島則天室長(兼 畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター 客員教授),畿央大学ニューロリハビリテーション研究センターの森岡周教授らの研究グループは,脳卒中後に生じる「半側空間無視」の回復過程での重要な特徴を発見しました.半側空間無視は,空間にある物体やできごとを認識できない不思議な現象で,症状が残存すると復職時の妨げとなったり自動車運転再開の困難を招くなど,日常生活に大きな影響を及ぼします.研究グループは,半側空間無視の回復過程にある症例の多くが無視空間に注意を向けすぎる傾向があることを明確にし,脳の前頭領域を過剰に活動させる結果,疲れやすさや運動遂行の非効率化を招いていることを明らかにしました.今後の研究により,過剰に注意配分を行うことなく無視空間への気づきを高められるようなリハビリテーションを構築することで,日常生活での困難改善につながる可能性があります.この成果は9月23日付けで,神経学領域で最も権威ある雑誌『Brain』に掲載されました.

研究概要

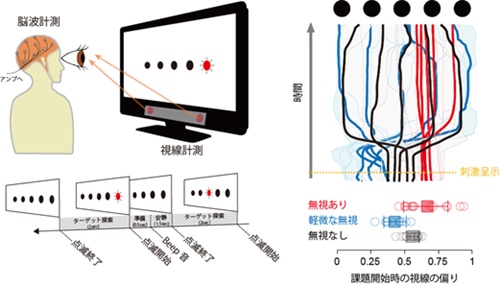

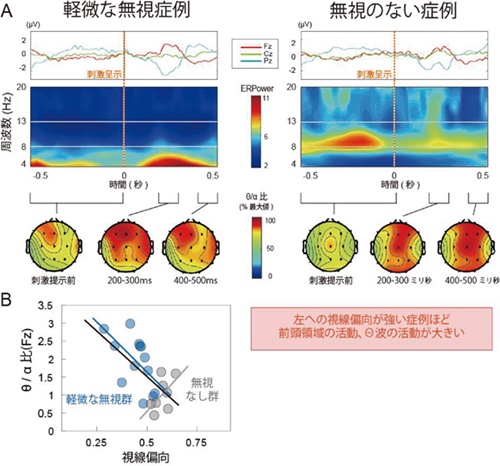

臨床現場での無視症状の判定には行動性無視検査(Behavioral Inattention Test:BIT)が用いられ,この検査にて基準点以上となることが無視症状の改善を推察する一つの判断基準となります.しかし,臨床経験上,基準点を上回るものの日常生活では依然として無視症状が残存し,生活に困難を持っている症例がいることも良く認識されています.そこで研究グループは,患者群を,①BITで基準点を下回る無視症状が明確な群,②基準点を上回るものの日常生活での軽微な無視が残存する群,③無視症状のない右半球損傷群に分類し,コンピューター画面上に表示されるターゲットを眼で追うような反応課題を実施し,眼球運動の特性と,課題実施時の脳活動を計測しました.その結果,無視あり群では課題実施前の視線は非無視空間である右側に傾き,左無視空間のターゲットへの反応性が低下することを確認し(従来どおりの知見),一方,軽微な無視群では視覚刺激呈示前の時点であらかじめ,左無視空間へ視線を配分して課題に臨んでいることを確認しました.

研究内容

図1研究結果の概要:

患者さんはコンピュータスクリーン上の5つの●のうち,赤点灯するオブジェクトにできるだけ早く視線を移動させる課題を行います.右図のように,無視のない症例(③黒線)の場合には,刺激呈示前にはほぼ真ん中に視線を位置しており,オブジェクトの点滅に応じて,左右対称な視線移動の特徴を示します.一方,無視症状のある症例の場合(①)には刺激呈示前から右空間に視線があり,左空間にあるオブジェクトが点滅しても反応することが困難です.そして,無視症状が軽微に残存する症例(②)では,刺激呈示前の段階からあらかじめ左方向に視線を配分する結果を認めました.

上記のような左空間への視線偏向は,無視症状への認識の高まりとともに,意図的に行われる「代償」的な戦略であると予測されます.そこで,この代償戦略の背景にある脳活動を明らかにするために,USN+群,RHD群を対象として課題実施中の脳波計測を実施しました.

図2脳波計測結果の概要

軽微な無視症状のある群(左)では,課題実施前の段階で前頭領域の活動が大きく,その活動量は視線の偏りと関連を持つことが明らかになりました.

冒頭に述べたように,臨床経験上,基準点を上回るものの日常生活では依然として無視症状が残存する症例が多いことが良く認識されています.今回の結果は,臨床検査で無視症状が改善したと判定される症例の多くが,無視空間への注意配分を高めることで機能低下を「代償」する戦略をとっていることを示唆するものです.脳波計測によって明らかとなった前頭領域の活動増加は,患者の多くが訴える課題実施時の易疲労性と大きく関連している可能性を示しています.

本研究の臨床的意義および今後の展開

軽微な無視症状の残存は,復職時の妨げとなったり,自動車運転再開の困難を招くなど,日常生活に大きな影響を及ぼします.従来より,無視症状のためには『無視』が生じていることへの気づきが重要であり,リハビリテーション現場および病棟生活においては,無視空間に注意を向けるようセラピストが言語教示による働きかけを行ったり,無視空間への注意配分を高めるような課題を実施するということは通例となっています.今回の研究成果は,無視空間に注意を向けすぎることで前頭機能の過剰な活動が生じ,結果として疲労を招く原因となる可能性を示しています.すなわち,無視症状への気づきを高めることの重要性とともに,過剰に注意を向けすぎることの弊害を認識することが重要であると考えられます.今後の研究の進展により,過剰な注意配分を要することなく,無視空間への気づきを高められるようなリハビリテーションが可能となれば,日常生活での困難を改善させる手がかりとなるかもしれません.この点に関して,同研究グループは,半側空間無視症状の改善には,従来重要視されてきた意図的な注意配分を促すようなアプローチとともに,外からの刺激に対しての反応性を促すような,外発的な注意機能を高めることが重要であると考えており,現在,症状改善のための新しいリハビリテーション方法の開発を進めています.

関連記事

本研究成果は国立障害者リハビリテーションセンター プレスリリースにも掲載されています.

http://www.rehab.go.jp/hodo/japanese/news_28/news28-03.pdf

論文情報

Takamura Y, Imanishi M, Osaka M, Ohmatsu S, Tominaga T, Yamanaka K, Morioka S, Kawashima N. Intentional gaze shift to neglected space: a compensatory strategy during recovery after unilateral spatial neglect. Brain. 2016 Sep 23. (オンライン先行)

なお、本研究はJST(日本科学技術振興機構)研究成果最適展開支援プログラムA-STEP フィージビリティスタディ(FS ステージ:探索タイプ)の助成を受けて実施したものです。研究成果

の一部は既に実用化され、製品販売されています。

問い合わせ先

畿央大学大学院健康科学研究科

博士後期課程 高村優作(タカムラ ユウサク)

Tel: 0745-54-1601

Fax: 0745-54-1600

E-mail: takamura0437@yahoo.co.jp

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

教授 森岡 周(モリオカ シュウ)

Tel: 0745-54-1601

Fax: 0745-54-1600

E-mail: s.morioka@kio.ac.jp

国立障害者リハビリテーションセンター 研究所 運動機能系障害研究部神経筋機能障害研究室 室長

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター 客員教授

河島 則天(カワシマ ノリタカ)

Tel: 04-2995-3100

Fax: 04-2995-3132

E-mail: kawashima-noritaka@rehab.go.jp

バーチャルリアリティを用いた幻肢痛のニューロリハビリテーション

PRESS RELEASE 2016.9.10

神経障害などの後には感覚を失ったはずの肢(幻肢)が痛むことがあります.これは「幻肢痛」と呼ばれる症状であり,生活の質に大きな不利益をもたらします.畿央大学ニューロリハビリテーション研究センターの大住倫弘特任助教らは,東京大学医学部付属病院緩和ケア診療部の住谷昌彦准教授を中心とする研究グループと共同で,仮想現実(バーチャルリアリティー)システムを用いて,幻肢をあたかも自分の意思で動かしているような錯覚を繰り返すことにより幻肢の随意運動が獲得され、それとともに幻肢痛が改善されることを明らかにしました。この研究成果はEuropean Journal of Pain誌(Restoring movement representation and alleviating phantom limb pain through short-term neurorehabilitation with a virtual reality system)に掲載されています.

研究概要

手足の切断後や神経障害によって感覚を失われたにも関わらず,手足とその感覚が存在するように感じられ(幻肢),その幻肢が痛む不思議な現象は「幻肢痛」と呼ばれています.幻肢痛を有する患者さんの多くが脳内で幻肢を動かすことができないことから,幻肢痛は運動表象(脳の中での手足の運動イメージのこと)の生成異常による脳の警告信号としての痛みであると考えられていますが,従来の治療では十分に痛みを軽減することが出来ませんでした.

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センターの大住倫弘特任助教らは,東京大学医学部属病院緩和ケア診療部の住谷昌彦准教授,同情報理工学系研究科 國吉康夫教授,同先端科学技術研究センター 熊谷晋一郎准教授らと共同で、脳内での幻肢の運動を両手干渉課題によって行動学的に定量評価した上で,幻肢をあたかも自らの意思で動かしている錯覚を感じることのできる仮想現実(Virtual Reality:VR)システムでのニューロリハビリテーション効果を検証しました.幻肢痛の患者さんに対するVRニューロリハビリの結果,幻肢痛が改善するだけでなく定量評価された幻肢の運動表象の改善と有意な相関関係がありました.この研究成果は幻肢痛の発症メカニズムが脳内での運動表象の異常であることを検証しただけでなく,幻肢痛に対する新しいVR神経リハ治療の開発に成功したことになります.

本研究のポイント

仮想現実を用いたニューロリハビリテーションによって幻肢の運動表象が獲得され,幻肢痛が軽減した.

研究内容

幻肢の運動表象をBimanual circle line coordination task (BCT)によって定量評価した上で,VRシステムを用いたニューロリハビリテーションが幻肢の運動表象と幻肢痛を改善させるのかについて検証しました.

実際のVRシステムは,モーションキャプチャで取得した健肢の運動情報を左右反転した映像をリアルタイムにヘッドマウントディスプレイへ映し出し,対象者は健肢を動かすことによって自らの意志で幻肢を動かしているような仮想体験をすることができるようになっています.

左図:バーチャルリアリティシステムを用いたニューロリハビリテーション

右図:幻肢の運動表象と幻肢痛との関係

本研究では,VRリハビリによって改善した運動表象と幻肢痛の改善との間に有意な相関関係が認められました.つまり,VRリハビリによって幻肢の運動表象が改善した者ほど幻肢痛の軽減が大きかったということを意味します.

このことから,幻肢の運動表象と幻肢痛は密接な関係にあることが明らかになったことだけでなく,ニューロリハビリテーションによってそれらを改善させることができることが明らかにされました.

本研究の臨床的意義および今後の展開

本研究成果は,幻肢や幻肢痛という直接的に目で捉えることができない症状を簡便に定量化することの重要性が示されただけでなく,幻肢をイメージの中で動かすトレーニングの有効性も示されました.

今後はVRシステムを用いたニューロリハビリテーションの適応と限界について研究される予定である.

関連する先行研究

Osumi M, Sumitani M, Wake N, Sano Y, Ichinose A, Kumagaya S, Kuniyoshi Y, Morioka S. Structured movement representations of a phantom limb associated with phantom limb pain. Neurosci Lett. 2015 Sep 25;605:7-11.

関連記事

本研究成果は東京大学研究報告webページ U Tokyo Researchにも掲載されています.

http://www.u-tokyo.ac.jp/ja/utokyo-research/research-news/effective-rehabilitation-of-phantom-limb-pain-with-virtual-reality.html

論文情報

Osumi M, Ichinose A, Sumitani M, Wake N, Sano Y, Yozu A, Kumagaya S, Kuniyoshi Y, Morioka S. Restoring movement representation and alleviating phantom limb pain through short-term neurorehabilitation with a virtual reality system. Eur J Pain. 2016 Jul 5.

なお、本研究は東京大学医学部属病院緩和ケア診療部の住谷昌彦准教授,東京大学先端科学技術研究センターの熊谷晋一郎准教授,東京大学大学院情報理工学系研究科の國吉康夫教授らと共同で行われたものです.また、本研究は文部科学省科学研究費補助金新学術領域研究「構成論的発達科学」の支援を受けて実施されました.

問い合わせ先

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

特任助教 大住倫弘(オオスミ ミチヒロ)

Tel: 0745-54-1601

Fax: 0745-54-1600

E-mail: m.ohsumi@kio.ac.jp

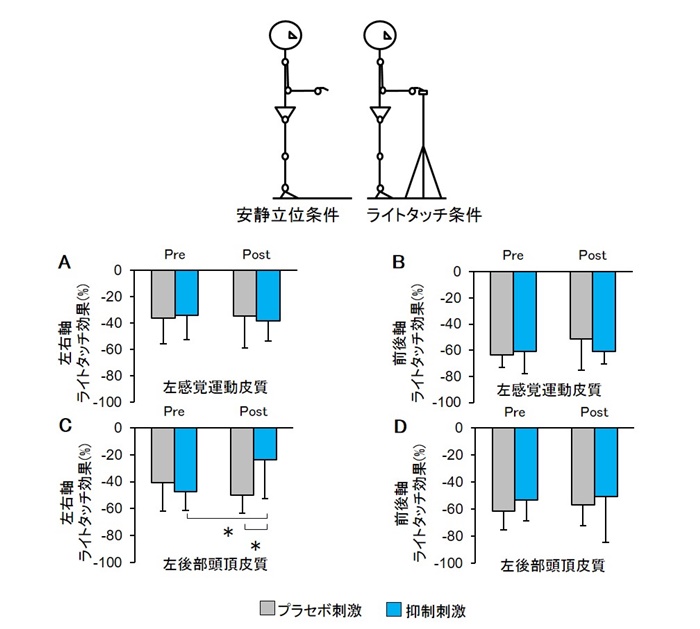

軽く触れることで得られる立位姿勢の安定化に直接影響を与える大脳皮質領域

PRESS RELEASE 2016.8.15

安定している外部対象物(例:壁など)に軽く触れると,立位姿勢が安定化する「ライトタッチ効果」と呼ばれる現象があります.畿央大学大学院健康科学研究科の石垣智也らは,経頭蓋直流電気刺激(transcranial Direct Current Stimulation:tDCS)を用いて左後部頭頂皮質の神経活動を抑制すると,右示指の接触により得られていたライトタッチ効果が減弱することを明らかとしました.これは,接触による立位姿勢の安定化を脳活動の側面から説明する基礎的知見になるものと期待されます.この研究成果は,Neuroreport誌(Cathodal transcranial direct current stimulation of the posterior parietal cortex reduces steady-state postural stability during the effect of light touch)に掲載されています.

研究概要

不安定な環境下(暗所,狭い床面,高所など)において,軽く壁や手すりに軽く触れるだけで立位姿勢が安定化することは日常生活でも経験されます.このように,力学的作用に依らない程度の力の接触によって,立位姿勢の安定化が得られることをライトタッチ効果といいます.ライトタッチ効果は,リハビリテーションの場面においても杖の使用や手すりへの軽い接触,または,理学療法士が軽い身体的接触により患者の動作介助を行う際などにも用いられます.このライトタッチ効果は,感覚入力から自動的に生じる受動的な要素と,接触点に対して意識的に定位する能動的な要素によって構成されると考えられており,本研究では後者の能動的なものに焦点を当てて行われています.

石垣らは先行研究で能動的なライトタッチ効果に関係する脳活動についての検討を行っており,左感覚運動皮質領域と左後部頭頂皮質領域の脳活動が右示指の接触により得られるライトタッチ効果と関係することを報告しています.このようにライトタッチ効果と関係する脳活動は示されていますが,あくまでも関係性を示すものでありライトタッチ効果を得るために必要な脳活動,つまり因果関係は明らかになっていませんでした.そこで研究グループは,経頭蓋直流電気刺激(transcranial Direct Current Stimulation:以下,tDCS)という脳活動を修飾することできるニューロモデュレーション技術を用いて,左感覚運動皮質と左後部頭頂皮質の脳活動を一時的に抑制させた際のライトタッチ効果について検討を行いました.その結果,左感覚運動皮質に対する抑制刺激ではライトタッチ効果に影響を及ぼさないものの,左後部頭頂皮質に対する抑制刺激ではライトタッチ効果の一部(側方への安定化効果)が減弱化することが示されました.

本研究のポイント

tDCSによるニューロモデュレーション技術によって,ライトタッチ効果に直接的に関係する大脳皮質領域を明らかにした.

研究内容

右示指の接触により得られる能動的なライトタッチ効果は ①左感覚運動皮質領域 ②左後部頭頂皮質領域 の脳活動と関係することが先行研究1)で示されています.本研究ではtDCSを用いて,これら大脳皮質領域の神経活動を一時的に抑制する手続きを加えることで示される姿勢動揺への影響を検討しました.実験では,左感覚運動皮質を刺激する群と左後部頭頂皮質を刺激する群の二群を設定し,それぞれプラセボ刺激(脳活動に影響を及ぼさない刺激)と抑制刺激を加え,その前後の安静立位条件とライトタッチ条件における姿勢動揺を測定しました.その結果,プラセボ刺激と左感覚運動皮質に対する抑制刺激ではライトタッチ効果(安静立位条件に対するライトタッチ条件の姿勢動揺減少率)に対して影響を及ぼさないものの,左後部頭頂皮質に対する抑制刺激ではライトタッチ効果の一部(左右軸における効果)が減弱することが示されました(図1).

図1:tDCSがライトタッチ効果に及ぼす影響

プラセボ刺激と左感覚運動皮質に対する抑制刺激ではライトタッチ効果に対して影響を及ぼさないものの,左後部頭頂皮質に対する抑制刺激では左右軸のライトタッチ効果が減弱することを示しています

※左右軸・前後軸というのは,重心が動揺した方向を示しています.

※ライトタッチ効果(%)は負の値ほどその効果が大きいことを意味します.

この研究結果に対して研究グループは,接触に対する能動的注意に基づく姿勢定位のための高次感覚情報処理(感覚統合)が対側の後部頭頂皮質で行われており,tDCSによりこの神経活動を抑制させたためライトタッチ効果の一部が減弱したと考察しています.

本研究の臨床的意義および今後の展開

本研究成果は,ライトタッチ効果の神経メカニズムを説明する基礎的知見のひとつになるものと期待されます.本研究により,能動的なライトタッチ効果の一部に後部頭頂皮質が関与していることが明らかとなりましたが,受動的なライトタッチ効果の神経メカニズムについては未だ明らかになっておらず,この点に対する更なる研究が望まれます.

また,これまでの研究では物に対するライトタッチ効果に関する研究が数多く行われてきましたが,実際の臨床場面(動作介助など)に近い手続きである「対人ライトタッチ効果(ヒト対ヒトで接触を行う)」と呼ばれる方法に関しても近年研究が行われています.今後は,接触によって二者の姿勢制御が相互作用する場面に関する研究も望まれています.

関連する先行研究

Ishigaki T, Ueta K, Imai R, Morioka S. EEG frequency analysis of cortical brain activities induced by effect of light touch. Exp Brain Res 2016 234(6) 1429-1440.

論文情報

Ishigaki T, Imai R, Morioka S. Cathodal transcranial direct current stimulation of the posterior parietal cortex reduces steady-state postural stability during the effect of light touch. Neuroreport. 2016 Aug 5. [Epub ahead of print]

問い合わせ先

畿央大学大学院健康科学研究科

博士後期課程 石垣 智也(イシガキ トモヤ)

Tel: 0745-54-1601 Fax: 0745-54-1600

E-mail: p0611006@gmail.com

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

センター長 森岡周(モリオカ シュウ)

Tel: 0745-54-1601 Fax: 0745-54-1600

E-mail: s.morioka@kio.ac.jp

ライフゴール概念を用いた目標設定がリハビリ参加意欲を高める

PRESS RELEASE 2016.8.8

畿央大学大学院健康科学研究科修士課程修了生(西大和リハビリテーション病院)の尾川達也らは,患者にとって価値のある重要な生活目標を評価し,リハビリテーション目標と関連付けながら治療を進めていく「ライフゴール」という概念を用いることが,入院患者の不安の軽減や治療への参加意欲に効果的であることを明らかにしました.この研究成果は,Clinical Rehabilitation誌(Short-term effects of goal-setting focusing on the life goal concept on subjective well-being and treatment engagement in subacute inpatients: A quasi-randomized controlled trial)に掲載されています.なお,本研究テーマである「ゴール設定」に関する研究は,リハビリテーションにとって大変意義があると評価され,Clinical Rehabilitation誌の '30th Anniversary Issue'に掲載されています.

研究概要

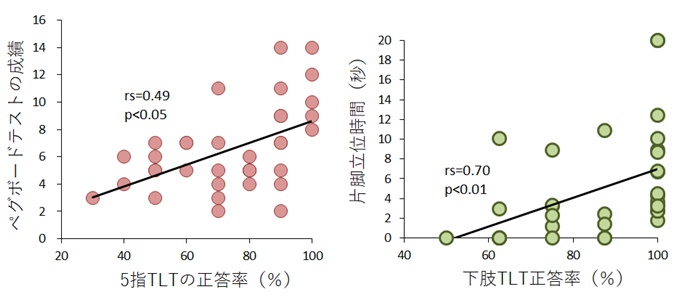

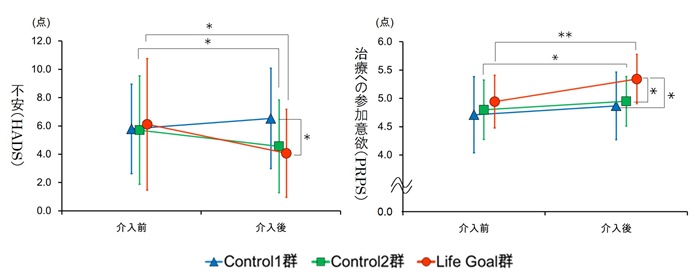

ライフゴール概念は病気の後遺症などによって変化した環境へ適応していくために,患者が重要としている生活目標を評価して,それをリハビリテーションに取り入れるものであり,心理機能や動機づけへの効果が期待されています.しかし,リハビリテーションで実施している目標設定にライフゴール概念を追加した効果は検討されていませんでした.そこで,研究グループは通常のリハビリテーションに目標設定介入を追加しないControl1群,目標設定介入を追加したControl2 群,ライフゴール概念に焦点を当てた目標設定介入を追加したLife Goal群の3群を設定し,ライフゴール概念の短期的な効果を調べました.その結果,ライフゴール概念を追加することで不安や治療への参加意欲により効果のあることを明らかにしました.

本研究のポイント

ライフゴール概念を取り入れた目標設定を実施することで,通常の目標設定よりも治療への参加意欲に効果があった.

研究内容

今回,リハビリテーションで実施する目標設定にライフゴール概念を追加した効果を検討するために,以下の3群を設定しました.

図1 本研究で設定した3群

目標設定介入: Goal Attainment Scalingを使用し週1回のフィードバックを実施

ライフゴール概念: 患者のライフゴールを評価しリハビリテーション目標との関連付けを実施

4週間の介入の結果,心理面(不安)に関しては,目標設定介入を追加したControl2群とLife Goal群で不安の軽減が認められましたが,Life Goal群の方がより効果量が大きい結果となりました.一方,治療への参加意欲に関してはLife Goal群が他の2群と比較してより高値を示しており,リハビリテーションの目標設定にライフゴール概念を追加することで治療への参加意欲により効果があることを明らかにしました.

図2 各群の不安と治療への参加意欲の変化

HADS: Hospital Anxiety and Depression Scale; PRPS: Pittsburgh Rehabilitation Participation Scale

**: P<0.01, *: P<0.05

本研究の臨床的意義

今回の結果は,リハビリテーションにおけるライフゴール概念の有効性を示す知見のひとつになるものとして期待されます.今後はより長期的な介入効果を明らかにすることが望まれます.

論文情報

Ogawa T, Omon K, Yuda T, Ishigaki T, Imai R, Morioka S. Short-term effects of goal-setting focusing on the life goal concept on subjective well-being and treatment engagement in subacute inpatients: A quasi-randomized controlled trial. Clinical Rehabilitation. 2016.

問い合わせ先

畿央大学大学院健康科学研究科

修了生 尾川 達也(オガワ タツヤ)

Tel: 0745-54-1601 Fax: 0745-54-1600

E-mail: t.ogawa.pt@gmail.com

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

センター長 森岡周(モリオカ シュウ)

Tel: 0745-54-1601 Fax: 0745-54-1600

E-mail: s.morioka@kio.ac.jp

二重課題中の姿勢制御における前頭葉の役割

PRESS RELEASE 2016.3.4

畿央大学大学院健康科学研究科 研究生の藤田浩之らは,ワーキングメモリにおける中央実行系の機能の違いが運動パフォーマンスのみならず,前頭葉の活動も異なることを明らかにしました.本研究成果は,Bio Med Research International 誌 (Role of the frontal cortex in standing postural sway tasks while dual tasking: a functional near-infrared spectroscopy study examining working memory capacity) に掲載されています.

研究概要

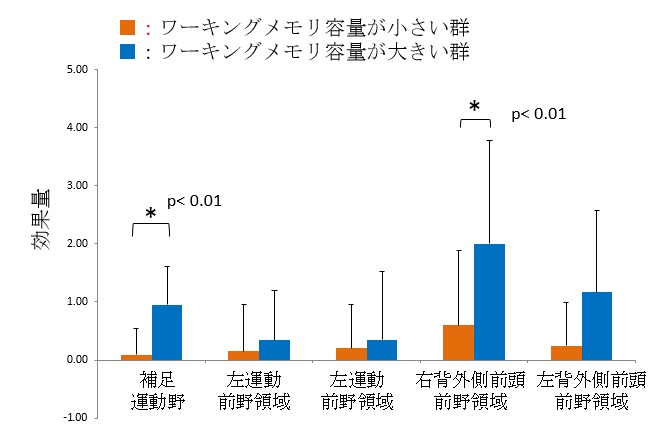

ヒトの日常生活において,注意をそれぞれの刺激に対して適切に切り替え・配分を行うことで,電話をしながらテレビを見たり,バランスの維持しながら異なる運動をしたりと,1つのことを行いながらもう1つのことを行う課題を達成しています.このような2つの事を同時に行う(このことを二重課題という)際には,それぞれの課題に対する注意のコントロールが求められます.この注意の切り替え・配分には,ワーキングメモリ( Working memory; WM )のもつ中央実行系が重要な役割を担い,二重課題においてはこのワーキングメモリが重要であると考えられています.ワーキングメモリ容量に関わる脳活動は,主に背外側前頭前野であることが既に明らかにされており,本研究ではワーキングメモリの容量と二重課題をしながらの姿勢制御課題時の前頭葉の働きとの関係について調査しました.その結果,ワーキングメモリの容量が大きい者は不安定な姿勢でも要求された認知課題の実行と姿勢の安定化が認められました.つまり,認知課題行いながら,身体動揺を最小限に抑え,2つの課題に対して適切に注意資源を配分することができる特性があることを明らかにしました.また,脳活動においてもワーキングメモリ容量の大きい群では,前頭葉の活動がより明確であり,この活動の差異が身体動揺に影響していることが示唆されました.従来から明らかになっているワーキングメモリに関連する背外側運動前野の活動に加え,姿勢制御における二重課題を行う際は,補足運動野の作用が特に重要であることが明らかとなりました.

本研究のポイント

・ワーキングメモリ容量が二重課題時の姿勢制御に影響を及ぼすことが明らかになった.

・ワーキングメモリ容量の違いによって運動時の前頭葉の働きも異なることが明らかにされた.

・姿勢制御に特化した二重課題では,ワーキングメモリに関連する背外側前頭前野の作用に加え,補足運動野の活動が重要であることが明らかとなった.

研究内容

ワーキングメモリ(WM)の評価については,容量を測定するテストとしてリーディングスパンテスト(RST)が広く知られており,中央実行系を検討する有効な指標とされています.この成績が良好な群と不良な群に分け,それぞれの姿勢制御課題を行い,その際の前頭葉の活動について近赤外分光法(fNIRS)を用いて比較しました.測定領域は前頭葉とし,補足運動野領域(SMA),左右運動前野領域(L/R PMC),左右背外側前頭前野領域(L/R DLPFC)の5領域としました.姿勢課題は①両足立位,②片足立位,両足立位+二重課題,片足立位+二重課題の4つの姿勢条件としました.

図1:片脚立位+二重課題中の脳活動

実験の結果、不安定条件である片足立位での二重課題時の脳活動では,補足運動野領域および背外側前頭前野領域において,ワーキングメモリ容量が小さい群と比べワーキングメモリ容量が大きい群で有意な活動の増加が認められました.

本研究の臨床的意義

本研究の結果から,二重課題を伴う姿勢制御時における安定性には,ワーキングメモリの個人差が関わり,その影響が前頭葉の一部である補足運動野と背外側前頭前野の関与によるものであることが明らかになりました.今後は姿勢課題中の二重課題を苦手とする方やバランス障害を有する方へリハビリテーションにおいて役立てていきたいと考えています.

論文情報

Fujita H, Kasbuchi K, Wakata S, Hiyamizu M, Morioka S. Role of the frontal cortex in standing postural sway tasks while dual tasking: a functional near-infrared spectroscopy study examining working memory capacity. Bio Med Research International. 2016.

問い合わせ先

畿央大学大学院健康科学研究科

研究生 藤田 浩之(フジタ ヒロユキ)

Tel: 0745-54-1601 Fax: 0745-54-1600

E-mail: hiyoyuki0010@yahoo.co.jp

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

センター長 森岡周(モリオカ シュウ)

Tel: 0745-54-1601 Fax: 0745-54-1600

E-mail: s.morioka@kio.ac.jp