パーキンソン病患者,高齢者の方向転換時の移動軌跡,足接地位置の特性

PRESS RELEASE 2021.7.5

方向転換を円滑に行うには,移動軌跡や足の接地位置を適切に制御することが重要であると考えられます.畿央大学の岡田洋平 准教授,福本貴彦 准教授,慶應義塾大学の高橋正樹 教授,同大学院 萬礼応(現筑波大学 助教),京都大学の青山朋樹 教授らの研究グループは,レーザーレンジセンサー(慶応義塾大学 高橋正樹 教授,萬礼応ら 開発)を用いた高精度歩行計測システムにより,パーキンソン病患者と高齢者がTimed up and go test(TUG)で方向転換を行う際の移動軌跡と足接地位置の特性について調査しました.その結果,パーキンソン病患者は,TUGにおいてマーカーの近くに足を接地して方向転換し,その傾向が強い人ほど方向転換時の歩幅が低下することを明らかにしました.一方,高齢者はTUGにおいて歩隔(足の横幅)を広くして,マーカーのより奥の空間に足を接地して方向転換することが示されました.この研究結果はGait & Posture誌(Footsteps and walking trajectories during the Timed Up and Go test in young, older, and Parkinson’s disease subjects)に掲載されています.

研究概要

方向転換は,加齢やパーキンソン病により障害されます.高齢者は方向転換時の歩数が増加し,速度が低下し,転倒リスクの増加につながります.パーキンソン病患者は,方向転換の速度がより低下し,歩幅も低下することなどが示されています.円滑な方向転換には,移動軌跡や足の接地位置を適切に制御することが重要であると考えられますが,これまで高齢者やパーキンソン病患者が,方向転換時にどのように移動軌跡や足接地位置をとる傾向にあるのか,またその傾向は方向転換時の歩幅などにどのように関連するかについては明らかにされていませんでした.畿央大学の岡田洋平准教授,福本貴彦准教授,慶應義塾大学の高橋正樹教授,同大学院 萬礼応(現筑波大学助教),京都大学の青山朋樹教授らの研究グループは,レーザーレンジセンサー(慶応義塾大学 高橋正樹 教授,萬礼応ら 開発)を用いた高精度歩行計測システムにより,高齢者やパーキンソン病患者がTimed up and go test(TUG)で方向転換を行う際の移動軌跡と足接地位置の特性について検討しました.その結果,パーキンソン病患者はTUGにおいてマーカーの近くに足を接地して方向転換し,その傾向が強い人ほど方向転換時の歩幅が低下することを明らかにしました.また,高齢者はTUGにおいて歩隔(足の横幅)を広くして,マーカーのより奥の空間に足を接地して方向転換することが示されました.

本研究のポイント

■ パーキンソン病患者と高齢者の方向転換時の移動軌跡と足接地位置を,レーザーレンジセンサーを用いた高精度歩行計測システムにより評価した.

■ パーキンソン病患者はTUGにおいてマーカーの近くに足を接地して方向転換し,その傾向が強いほど方向転換時の歩幅が低下することが明らかになった.

■ 高齢者は,方向転換において歩隔(足の横幅)を広くして,マーカーのより奥の空間に足を接地して方向転換することが示された.

研究内容

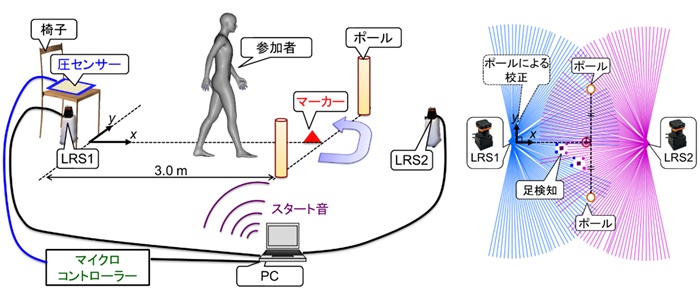

パーキンソン病患者,健常高齢者,健常若年者を対象に,レーザーレンジセンサー(LRS)を用いた高精度歩行計測システム(図1)により,TUGを行う際の脚移動軌跡と足接地位置について比較検証しました.従来のTUGは,椅子から立ち上がり,3m歩いて,180度方向転換し,戻ってきて,椅子に座るまでの所要時間を計測するのみでした.しかし,今回我々はLRSを用いた計測システムを利用することにより,肢移動軌跡や足接地位置に関する指標(マーカーと足接地位置の最短距離,スタート地点と足接地位置の最大前方距離,足接地位置の最大横幅など)や歩行の時空間指標(歩幅,歩隔,歩行率)もマーカーレスで計測可能でした.

図1 レーザーレンジセンサー(LRS)を用いた計測システム

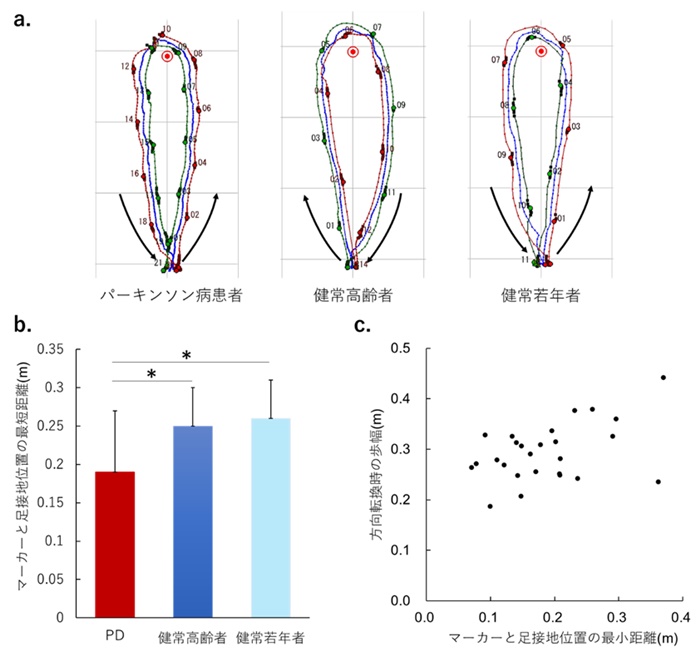

その結果,パーキンソン病患者はTUGにおいてマーカーの近くに足を接地して方向転換し,その傾向が強いほど,方向転換時の歩幅が低下することが明らかになりました.この結果は,パーキンソン病患者はTUGにおいてマーカーの近くに足を接地してより鋭い角度で方向転換しようとすることにより,方向転換時の歩幅の低下の程度が大きくなる可能性を示唆しています.一方,高齢者はTUGにおいて歩隔が広く,方向転換時のスタート地点と足接地位置の最大前方距離が大きいことが示されました.この結果は,高齢者が方向転換時に歩隔を広くして,側方への動的不安定性を減少させるための代償戦略をとっていることを表している可能性があります.

図2 結果

a. 3群のTUGにおける移動軌跡および足接地位置の代表例

b. マーカーと足接地位置の最短距離の群間比較 *<0.05

c. マーカーと足接地位置の最短距離と方向転換時の歩幅の関連(パーキンソン病患者)

本研究の臨床的意義および今後の展開

本研究の結果,パーキンソン病患者と高齢者の方向転換時の足接地位置や移動軌跡の特性が初めて示されました.今回得られた知見は,パーキンソン病患者の方向転換時の歩幅の低下の助長を防ぐため,あるいは高齢者の動的不安定性を軽減するための運動療法や動作指導を行う上で有用であると考えられます.今後は,パーキンソン病患者や高齢者の方向転換時の足接地位置や移動軌跡に関連する要因や他疾患における傾向についても検証していきたいと考えています.

論文情報

Okada Y, Yorozu A, Fukumoto T, Morioka S, Shomoto K, Aoyama T, Takahashi M.

Gait & Posture, 2021.

問い合わせ先

畿央大学 ニューロリハビリテーション研究センター

岡田 洋平(オカダ ヨウヘイ)

Tel: 0745-54-1601

Fax: 0745-54-1600

E-mail: y.okada@kio.ac.jp

慢性腰痛患者における歩行時の体幹運動制御は環境に依存する

PRESS RELEASE 2021.6.22

慢性腰痛における物の持ち上げ動作時の体幹の運動学は既に明らかにされていますが,歩行時の体幹制御や,それが環境によって変化するのかは明らかにされていませんでした.畿央大学大学院神経リハビリテーション研究室 西 祐樹 氏(博士後期課程),森岡 周 教授らは,慢性腰痛患者では歩行時の体幹の変動性や安定性が異常になり,それは日常生活環境でより顕著になることを明らかにしました.また,これらの制御異常は,痛みや恐怖,QOLと関連していることを示しました.この研究成果はJournal of Pain Research 誌(Changes in Trunk Variability and Stability of Gait in Patients with Chronic Low Back Pain: Impact of Laboratory versus Daily-Living Environments)に掲載されています.

研究概要

慢性腰痛患者では,立位や持ち上げ動作中に体幹の変動性や安定性が異常になることは既に明らかにされています.一方で,歩行中での体幹運動制御異常は明らかにされていませんでした.加えて,腰痛の運動制御の研究は,整えられた実験環境のみで調査されており,実際に腰痛が発生する日常生活環境では計測されてきませんでした.畿央大学大学院神経リハビリテーション学研究室 西 祐樹 氏(博士後期課程),森岡 周 教授らの研究チームは,無線加速度計を用いて,慢性腰痛患者における『外来リハビリ環境』および『日常生活環境』に応じた歩行制御の変化を調査しました.その結果,慢性腰痛患者では歩行時における体幹の変動性や安定性が異常になっていることが明らかになり,それは日常生活環境でより顕著になることが分かりました.また,これらの日常生活環境での歩行制御の変化は,痛みや恐怖,QOLと関連していることも明らかになりました.

本研究のポイント

■ 慢性腰痛患者における外来リハビリ環境と日常生活環境での歩行時の体幹制御を評価した.

■ 慢性腰痛患者では,歩行時の体幹の変動性や安定性が異常となっており,それは日常生活環境でより顕著になった.

■ これらの制御異常は,痛みや恐怖,QOLと関連していることが明らかになった.

研究内容

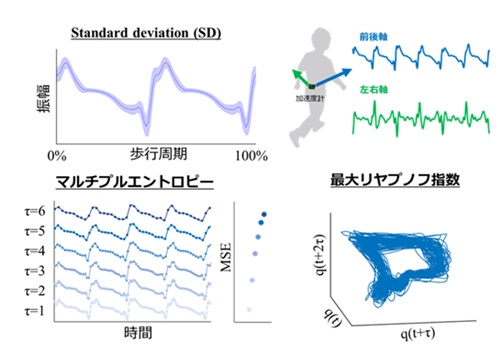

健常者と慢性腰痛患者を対象に,腰部に加速度計を装着し,『外来リハビリ環境』と,3日間の『日常生活環境』にて計測しました.加速度データから前後軸,左右軸それぞれにおいて,変動性の変数としてストライド間のSDおよびマルチスケールエントロピー,安定性の変数として最大リヤプノフ指数を算出しました.その結果,慢性腰痛患者における左右軸のばらつき,前後軸の不安定性が増加しており,それは日常生活環境でより顕著になりました.これらの歩行制御の変容は,日常生活環境においてのみ,痛みや恐怖,QOLと正の相関関係が認められました.このことから,外来リハビリ環境だけでは慢性腰痛患者の運動制御に関する病態を把握しきれていない可能性が考えられます.また,左右軸は痛みや恐怖に基づいた代償的なばらつきの変化により,安定性を保持している一方で,前後軸は代償戦略が機能せずに不安定性が高くなっており,QOL の低下にまで波及していると考えられます.以上のことから,本研究は,腰痛の増悪予防や病態把握における日常生活環境での歩行の質的評価の重要性を示唆しました.

図1.歩行時の体幹制御の指標(© 2021 Yuki Nishi)

歩行時の加速度の前後軸,左右軸からストライド間のSD,安定性の指標として最大リヤプノフ指数,変動性の指標としてマルチスケールエントロピーを算出.

本研究の臨床的意義および今後の展開

腰痛の増悪予防や病態把握における日常生活環境での歩行の質的評価の重要性を示唆しました.今後はケースシリーズや縦断研究で運動制御と腰痛の因果関係を明らかにしていく予定です.

論文情報

Yuki Nishi, Hayato Shigetoh, Ren Fujii, Michihiro Osumi, Shu Morioka

Journal of pain research, 2021

問い合わせ先

畿央大学大学院健康科学研究科

博士後期課程 西 祐樹(ニシ ユウキ)

教授 森岡 周(モリオカ シュウ)

Tel: 0745-54-1601

Fax: 0745-54-1600

E-mail: s.morioka@kio.ac.jp

痛みへの恐怖は運動のプログラム中枢を変容させる

PRESS RELEASE 2021.6.14

ヒトは痛みを怖がるとうまく身体を動かせなくなりますが,その脳メカニズムは明らかになってはいませんでした.畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター 大住倫弘 准教授,森岡 周 教授らは,東京大学医学部付属病院緩和ケア診療部 住谷昌彦 准教授らと共同で,痛みを怖がりながら運動を継続していく時の脳活動を調べ,身体を動かそうと意識をすると運動プログラム中枢の活動に異常が生じることを明らかにしました.この研究成果は,Behavioural Brain Research誌(Fear of movement-related pain disturbs cortical preparatory activity after becoming aware of motor intention)に掲載されています.

研究概要

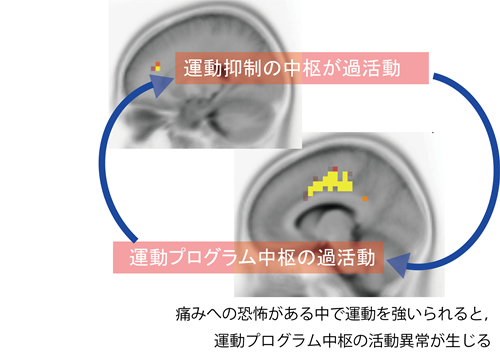

痛みを怖がると身体をうまく動かせなくなることは多くの研究で明らかにされてきており,これは運動をプログラムしている “脳” の活動異常によるものだと考えられてきました.しかしながら,具体的に脳にどのような活動異常が生じるのかは明らかにされていませんでした.畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター 大住倫弘 准教授らは,健常成人18名を対象に,ボタンを押したら痛みが与えられる実験状況を設定して,ボタンを押すことを怖がっている時(ボタンを押す直前)の脳波活動を計測しました(図1).その結果,痛みを怖がりながらボタンを押す条件では,ボタンを押す直前に出現する「運動準備電位」の波形に異常が認められました.さらに詳細に分析すると,この時には,行動抑制の機能がある前頭領域の過活動と,運動プログラム中枢である補足運動野・帯状皮質の過活動が同時に認められました.これは,いわば,『ブレーキを踏みながらアクセルと強く踏んでいるような状態』で,自らで行動を抑制しながらも,無理をして行動を起こしている状態だと考えられます.おそらく,この脳の活動異常が続くことで,運動の異常パターンが出現するのだと考えられます.加えて,興味深いことに,この実験では,被験者に「自分がボタンを押そうとおもった瞬間」をLibet paradigmで記録しており,上記のような脳の活動異常は「ボタンを押そうと思った」 という自らの意思が顕在化した後から生じていることが明らかになりました.つまり,運動を意識すればするほど,あるいは痛みを意識すればするほど,脳の活動が異常になりやすいことを示唆しています.

参考:Libet paradigm

https://www.youtube.com/watch?v=OjCt-L0Ph5o

本研究のポイント

■ 痛みを怖がりながら身体を動かすと運動のプログラム中枢に活動異常が生じる

■ そのような脳の活動異常は,運動の意思が顕在化された後から生じる

研究内容

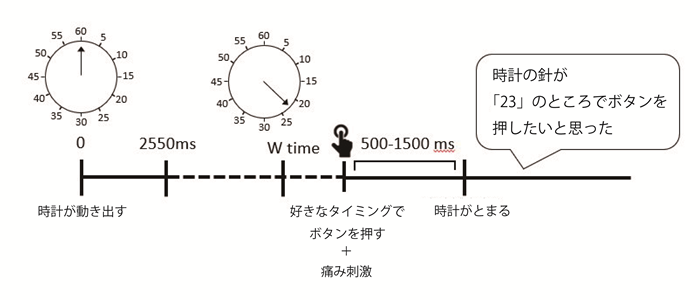

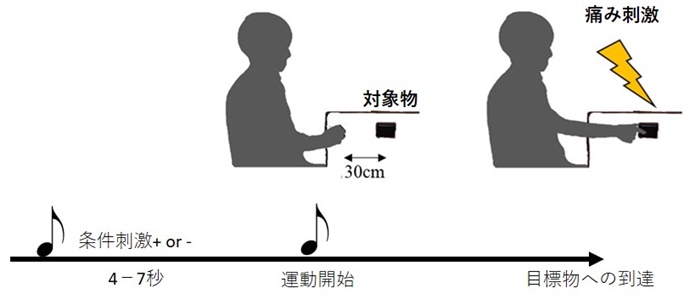

以下の図1のような手順で実験を進めました.被験者は,目の前に用意された特殊な時計(2550ミリ秒で1周する時計)をみながら,好きなタイミングでボタンを押すように指示されました.ボタンを押すと痛みをともなう電気刺激が与えられ,これを続けると被験者はボタンを押すことを怖がるようになります.また,ボタンを押した後には,「時計の針がどこの時にボタンを押したいと思ったか?」に対して回答をします.多くの被験者は,実際にボタンを押した時間の0.2 – 0.5秒前の時間を回答しました.

図1:実験手順

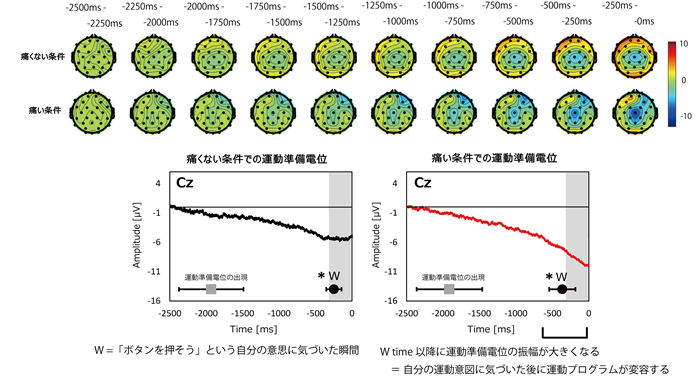

このような実験タスクをすると,ボタンを押す直前に「運動準備電位」という図2のような波形が観察されました.この運動準備電位は,運動のプログラムを反映しており,この振幅や潜時に異常が生じるということは,運動プログラム中枢に何らかの異常が生じていることを意味します.実験の結果では,痛い条件での運動準備電位は,痛くない条件での運動準備電位よりも振幅が大きかったです.また,この振幅の異常は,自分でボタンを押そうという意思が顕在化した後(=自分の運動意図に気づいた後)に生じていました.

図2:各条件における運動準備電位

この時間帯でSource解析を進めると,図3のような行動抑制の機能がある前頭領域の過活動と,運動プログラム中枢である補足運動野・帯状皮質の過活動が同時に認められました.

図3:痛みへの恐怖によって運動プログラム中枢に認められた異常な脳活動

本研究の臨床的意義

痛みへの恐怖が運動を悪くする脳メカニズムの一端が明らかになりました.また,これは運動の意思が顕在化された後に生じる脳活動の異常であることから,運動/痛みを過度に顕在化させないようなリハビリテーションの重要性を示唆していると考えます.

論文情報

Osumi M, Sumitani M, Nishi Y, Nobusako S, Dilek B, Morioka S.

Fear of movement-related pain disturbs cortical preparatory activity after becoming aware of motor intention.

Behav Brain Res. 2021 May 26;411:113379.

問い合わせ先

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

准教授 大住倫弘(オオスミ ミチヒロ)

Tel: 0745-54-1601

Fax: 0745-54-1600

E-mail: m.ohsumi@kio.ac.jp

条件付けられた痛みの恐怖は運動制御を変調させる

PRESS RELEASE 2021.6.3

筋骨格系の障害を持つ患者さんの中には,目標に向かって手を伸ばす動作により繰り返し痛みを感じることで,運動に対する恐怖を感じる方が数多くいます.そのような痛みや運動恐怖は生活の質に大きな不利益をもたらします.畿央大学大学院健康科学研究科 博士後期課程 西 祐樹と森岡 周 教授らは,東京大学 住谷 昌彦 准教授を中心とする研究グループと共同で,痛みの恐怖条件付けモデルを用いて,痛みに対する予期や恐怖に関連した恐怖によって,到達把握運動の制御が変調することが明らかにしました.この研究成果はScientific Reports誌(Kinematic Changes in Goal-directed Movements in a Fear-conditioning Paradigm)に掲載されています.

研究概要

筋骨格系の障害を持つ患者さんの中には,何かの動作をするたびに繰り返し痛みを経験することで,運動に対して恐怖心を抱くようになります.運動恐怖が生じると,痛みを最小限に抑えるために身体の運動戦略を適応させていきます.例えば,ゆっくり動かすと痛みがマシになるなら,患者さんは肢をゆっくり動かすように適応させていきます.一方で,保護的な運動戦略は,身体の器質的な障害や痛みを助長し,より大きな障害につながることがあります.畿央大学大学院健康科学研究科 博士後期課程 西 祐樹らの研究チームは,痛みの恐怖条件付けモデルを用いて,目標指向性到達における運動軌跡や筋収縮の変化を調査しました.その結果,運動に伴う痛みに対する予期や恐怖によって,得られた感覚に基づいて運動を調整するフィードバック運動制御が先行して緩慢化し,その後,予測的に運動を遂行するフィードフォワード運動制御が緩慢化することを明らかにしました.また、運動に伴う痛みがなくなると、フィードバック制御が先行して元に戻り、その後、フィードフォワード制御が元に戻りました.加えて,そのフィードフォワードやフィードバック運動制御の変調の背景には主動作・拮抗筋の共収縮が関与していることを明らかにしました.

本研究のポイント

■ 痛みの恐怖条件付けを用いて、到達把握運動の運動軌跡と筋収縮を計測した.

■ 運動に伴う痛みの予期や恐怖によって,運動が緩慢化し,主動作・拮抗筋の共収縮が増加した.

■ 運動に伴う痛みがなくなると,運動の緩慢化や共収縮が徐々に元に戻った.

研究内容

到達把握運動における痛みの恐怖条件付けとして,練習段階では痛み刺激は与えられませんが,次の獲得段階では運動に伴って痛みが与えられたり,与えられなかったりしました.その後の消去段階では練習段階と同様に,運動に伴う痛みが与えられませんでした(図1).

図1.到達把握運動における痛みの恐怖条件付け(© 2021 Yuki Nishi)

被験者は到達把握運動を行い,運動を完了した直後に痛みが与えられる.

運動制御の指標として,到達把握運動をフィードフォワード制御とフィードバック制御に分類し,それぞれに要した時間を算出しました.また,上腕二頭筋と上腕三角筋の筋電図を計測し,時間周波数解析という解析方法を用いて,筋収縮の様相を評価しました.その結果,運動に伴う痛みに対する予期や恐怖によって,得られた感覚に基づいて運動を調整するフィードバック運動制御が先行して緩慢化し,その後,予測的に運動を遂行するフィードフォワード運動制御が緩慢化することを示しました.また、運動に伴う痛みがなくなると,フィードバック制御が先行して元に戻り、その後、フィードフォワード制御が元に戻りました.加えて,そのフィードフォワードやフィードバック運動制御の変調の背景には主動作・拮抗筋の共収縮が関与していることを明らかにしました.これらの結果は,筋骨格系の障害における保護的なフィードフォワードおよびフィードバック運動の異常を説明できる可能性を示唆します.加えて,痛みの慢性化に影響を及ぼす要因を特定するためには,運動制御障害が生じるプロセスを詳しく評価することが重要であるということを示唆しています.

本研究の臨床的意義および今後の展開

筋骨格系の障害における保護的な運動の異常を詳細に説明できる可能性を示唆し,痛みの慢性化に影響を及ぼす要因を特定するために、運動制御障害の獲得過程を評価することの重要性を示しました.今後は筋骨格系の障害による運動制御や筋出力の詳細な分析を行い,その結果に基づいた介入を研究される予定です.

論文情報

Yuki Nishi, Michihiro Osumi, Masahiko Sumitani, Arito Yozu, Shu Morioka

Kinematic Changes in Goal-directed Movements in a Fear-conditioning Paradigm

Scientific Reports, 2021

関連する論文・記事

Nishi Y, Osumi M, Nobusako S, Takeda K, Morioka S.

Avoidance Behavioral Difference in Acquisition and Extinction of Pain-Related Fear.

Front Behav Neurosci. 2019 Oct 11;13:236.

問い合わせ先

畿央大学大学院健康科学研究科

博士後期課程 西 祐樹(ニシ ユウキ)

教授 森岡 周(モリオカ シュウ)

Tel: 0745-54-1601

Fax: 0745-54-1600

E-mail: s.morioka@kio.ac.jp

疼痛律動性と身体活動量に焦点を当てた患者教育の効果-症例報告-

PRESS RELEASE 2021.5.31

近年,日内で疼痛強度が変動する疼痛律動性の存在が報告されています.こうした疼痛律動性を把握することは,慢性疼痛への治療戦略を考えるうえで有用であり,様々な疾患で律動性の調査が行われています.しかし,これまでの研究では疼痛律動性を考慮した治療介入に関する報告はされておらず,律動性を考慮することで具体的にどのような効果があるのかは検討されていませんでした.畿央大学大学院博士後期課程 田中 陽一 氏 と森岡 周 教授 らは,慢性疼痛症例を対象に疼痛律動性,身体活動量の詳細な評価に基づいた患者教育介入を行い,介入後の疼痛律動性,身体活動量に良好な変化が得られたことを報告しました.この研究成果は,World Journal of Clinical Cases誌 (Effectiveness of patient education focusing on circadian pain rhythms: A case report and review of literature)に掲載されています.

研究概要

慢性疼痛への介入では,患者のQOLとADLの向上を目指すべきであり,疼痛管理に重点を置くことが重要である.本研究では,疼痛律動性と日中の身体活動量との関係に基づいて患者教育介入を行った.症例は約8年前から神経障害性疼痛を呈している60歳代の男性であった.日常生活活動の重要性,疼痛律動性,身体活動量について初期評価を行った結果,軽強度活動(light-intensity physical activity:LIPA)を多く行った日の方が,LIPAをあまり行わなかった日よりも日中の痛みが低いことが明らかとなった.そのため,患者教育では,午後に悪化しがちな痛みを軽減する方法を中心に説明し,午後のLIPAを維持するために,重要度評価で重要度が高かった「散歩」を具体的な手段として提示し,症例の行動変容を促した.再評価では,注目していた午後のLIPAが増加し,疼痛律動性にも変化が見られた.複合的評価に基づく患者教育は,疼痛律動性と身体活動に対し肯定的な結果を引き出すことができた.

本研究のポイント

■ 慢性疼痛を有する1症例の疼痛律動性,身体活動量を中心とした複合的評価に基づく患者教育を実施し,介入後の痛みの律動性と身体活動の変化を検討した.

■ 本症例では,LIPAが痛みの律動性に関与していることを示した.

■ LIPAに加え,本人が重要と感じている活動(ex. 散歩)を行動変容の具体的手段に活用することの重要性を示した.

研究内容

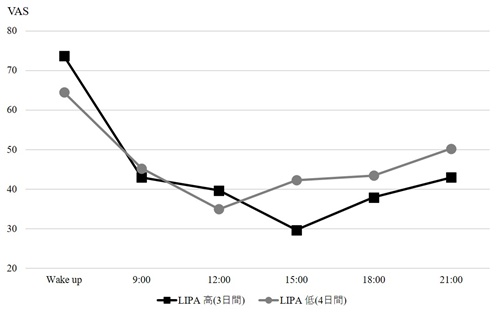

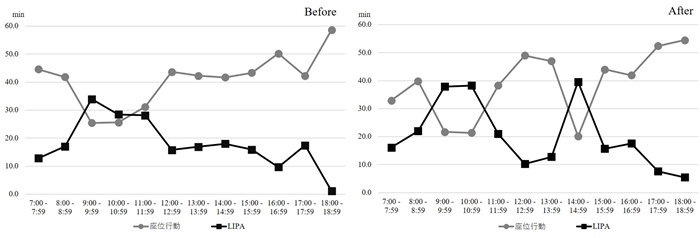

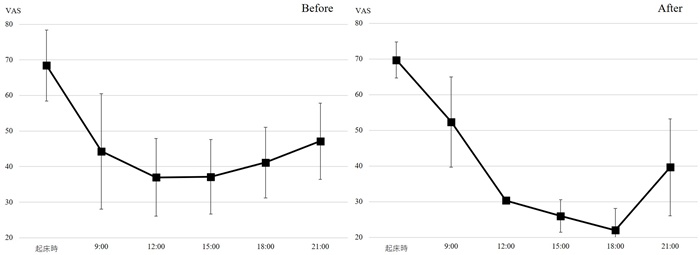

慢性疼痛を有する1症例を対象に,疼痛律動性と身体活動量の評価と,日常生活の重要度評価を行った.疼痛律動性は1日6時点を7日間評価した.身体活動量は7日間身体活動量計を装着し,装着時間内のMETSを算出した.初期評価の結果,LIPAが日中の疼痛強度に影響を与える可能性を示唆した(図1).初期評価に基づいて,午後からの疼痛増悪に着目し,午後のLIPAを維持するために,重要度評価で重要度が高かった「散歩」を具体的な手段として提示し行動変容を促した.再評価では,注目していた午後のLIPAが増加し,疼痛律動性にも変化が見られた(図2,3).

図1:軽強度活動(LIPA)の高い日と低い日における疼痛律動性の比較

LIPAが高い日の方が午後からの疼痛強度が低値を示した

図2:各時間帯における身体活動量の変化

再評価では着目していた午後からのLIPAが増加した(右図)

図3:疼痛律動性の変化

再評価では日内の痛みの最弱点が18時に変化した(右図)

本研究の臨床的意義および今後の展開

本研究成果は,慢性疼痛患者への具体的な治療介入のために,疼痛律動性を評価する意義を示したものです.そのため,今後はサンプルサイズを増やし,様々なタイプの律動性,疼痛性質を持った慢性疼痛患者においても治療介入による効果検証を進めていく予定です.

論文情報

Tanaka Y, Sato G, Imai R, Osumi M, Shigetoh H, Fujii R, Morioka S

World Journal of Clinical Cases. 2021

関連する論文

田中 陽一, 大住 倫弘, 佐藤 剛介, 森岡 周.

日中の活動が慢性疼痛の日内変動に及ぼす影響 ─右腕神経叢損傷後疼痛を有する1症例での検討─.

作業療法 2019; 38: 117-122, 2019

問い合わせ先

畿央大学大学院健康科学研究科

田中 陽一(タナカ ヨウイチ)

E-mail: kempt_24am@yahoo.co.jp

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

森岡 周(モリオカ シュウ)

E-mail: s.morioka@kio.ac.jp

Tel: 0745-54-1601

Fax: 0745-54-1600

サーマルグリル錯覚経験は,脳卒中後や脊髄損傷後に生じる痛みの性質と似ている

PRESS RELEASE 2021.5.25

温かいモノと冷たいモノを同時に触ると,本当は熱くないはずなのに,それを「熱い」とか「痛い」と経験することがあり,この経験は “サーマルグリル錯覚” と呼ばれています.畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター 大住倫弘 准教授,森岡 周 教授らは,東京大学医学部付属病院緩和ケア診療部 住谷昌彦 准教授らと共同で,サーマルグリル錯覚での「痛みの性質」を分析し,その痛みの性質が,脳卒中後や脊髄損傷後に生じる痛みの性質と似ていることを明らかにしました.この研究成果はScand J Pain誌(Pain quality of thermal grill illusion is similar to that of central neuropathic pain rather than peripheral neuropathic pain)に掲載されています.

研究概要

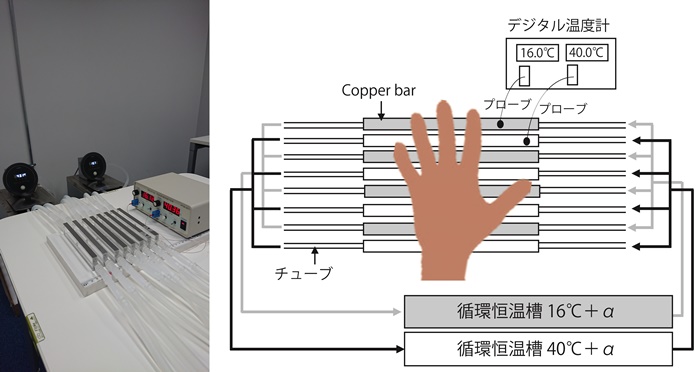

“サーマルグリル錯覚” とは,温かい棒と冷たい棒が交互に並べられているグリルに手を置くと,痛みをともなう灼熱感,ズキズキする痛み,しびれたような痛みが惹起される現象です(図1).この現象は,脊髄-大脳皮質における中枢神経メカニズムによって生じると説明されていますが,実際に,そのような中枢神経が損傷した患者さんの痛みと類似しているのかは明らかにされていませんでした.畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター 大住倫弘 准教授らは,まずは健常者137名を対象に,サーマルグリル錯覚によって生じる痛みの性質を分析し,その痛みの性質が,帯状疱疹後神経痛(PHN),三叉神経痛(TN),脊髄損傷後疼痛(SCI),脳卒中後疼痛(Stroke)における痛みの性質と似ているのか/異なっているのかを調査しました.その結果,サーマルグリル錯覚における痛みの性質は,末梢神経メカニズムに起因するような帯状疱疹後神経痛(PHN),三叉神経痛(TN)とは類似しておらず,中枢神経メカニズムに起因するような脊髄損傷後疼痛(SCI),脳卒中後疼痛(Stroke)と類似していることが明らかになりました.この研究は,サーマルグリル錯覚が中枢神経メカニズムによって生じるという説を支持したことになります.

図1:サーマルグリル錯覚を誘発するための実験セット

本研究のポイント

■ 温かい棒と冷たい棒が交互に並べられているグリルの上に手を置くと痛みを感じる(サーマルグリル錯覚)

■ サーマルグリル錯覚における痛みの性質は,中枢神経システムに問題がある脊髄損傷後疼痛(SCI),脳卒中後疼痛(Stroke)と類似している

研究内容

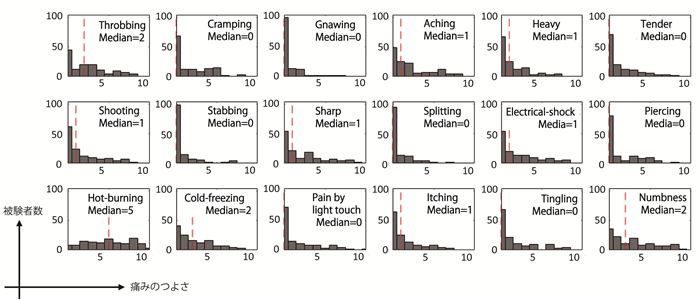

研究1:健常者137名を対象にして,サーマルグリル錯覚によって生じる痛みの性質を分析しました.

その結果,「焼けるような痛み」のほかにも,「ずきんずきん」,「うずくような」,「しびれるような」などの痛みがサーマルグリル錯覚によって経験されました.

図2:健常者がサーマルグリル錯覚で経験する痛みの種類

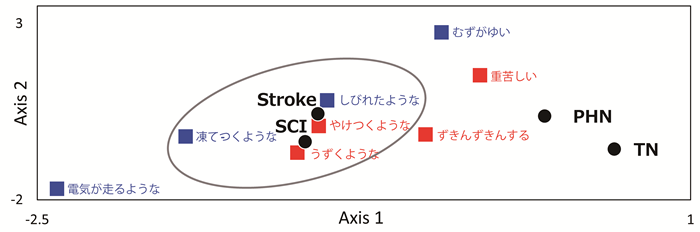

研究2:帯状疱疹後神経痛(PHN)131名,三叉神経痛(TN)83名,脊髄損傷後疼痛(SCI)42名,脳卒中後疼痛(Stroke)31名における痛みの性質が,研究1で抽出されたサーマルグリル錯覚によって生じる痛みの性質とどれだけ類似/相違しているのかをMultiple correspondence analysis (MCA) と cross tabulation analysisを組み合わせて分析しました.その結果,サーマルグリル錯覚に特異的な痛みの性質は,脊髄損傷後疼痛(SCI),脳卒中後疼痛(Stroke)の性質と類似していることが明らかになりました(図3).

図3:痛みの性質の類似性/相違性 Multiple correspondence analysis (MCA)

本研究の臨床的意義および今後の展開

サーマルグリル錯覚の痛みが,脊髄損傷後疼痛あるいは脳卒中後疼痛と類似していることが明らかになったことから,この実験的疼痛を利用して,脊髄損傷後疼痛あるいは脳卒中後疼痛の新規リハビリテーションを考案することが可能であると考えています.加えて,このような実験手続きによって,「脊髄損傷後疼痛・脳卒中後疼痛を有する方がどのような痛みを経験をしているのか?」を健常者が疑似的に体験することができるため,リハビリテーション専門家と患者さんの痛みが共有されやすくなると考えています.

論文情報

Osumi M, Sumitani M, Nobusako S, Sato G, Morioka S.

Scand J Pain. 2021

問い合わせ先

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

准教授 大住倫弘(オオスミ ミチヒロ)

Tel: 0745-54-1601

Fax: 0745-54-1600

E-mail: m.ohsumi@kio.ac.jp

小児の運動の不器用さに対する確率共鳴現象の効果

PRESS RELEASE 2020.3.31

学校生活・日常生活やスポーツ活動における様々な運動スキルに不器用さが現れることを特徴とする発達障害として発達性協調運動障害があります.発達性協調運動障害を有する児では,単に運動の不器用さに止まらず,自己肯定感・自尊心の低下や不安障害・抑うつの増加といった心理面への影響も懸念されています.畿央大学ニューロリハビリテーション研究センターの信迫悟志 准教授らは,中井昭夫 教授(武庫川女子大学),嶋田総太郎 教授(明治大学),前田貴記 講師(慶應義塾大学)らと共同で,コンパクトな確率共鳴装置を手首に装着することで,発達性協調運動障害を有する児の手先の器用さが改善することを明らかにしました.この研究成果はFrontiers in Neurology誌(Influence of stochastic resonance on manual dexterity in children with developmental coordination disorder: A double-blind interventional study)に掲載されています.

研究概要

発達性協調運動障害(Developmental Coordination Disorder:DCD)とは,麻痺はないにも関わらず,協調運動技能の獲得や遂行に著しい低下がみられる神経発達障害の一類型です.その症状は,字が綺麗に書けない,ボタンが留められないといった手の微細運動困難から,歩行中に物や人にぶつかる,上手く走れない,縄跳びができないといった粗大運動困難,片脚立ちができない,平均台の上を歩けないといったバランス障害まで多岐に渡ります.DCDの頻度は学童期小児の5-6%と非常に多く,またDCDと診断された児の過半数が青年期・成人期にも協調運動困難が残存するとされており,DCDに対する有効なハビリテーション技術の開発は,ニューロリハビリテーション研究における喫緊の課題の一つとされています.

一方で,古くから身体への微弱な機械的ランダムノイズ刺激は,感覚および運動機能を改善することが知られています.この改善は,確率共鳴(Stochastic Resonance:SR)現象と呼ばれ,例えば,感知できない程度の機械的ランダムノイズ刺激であっても,触覚感度が改善することやバランス,歩行,手指の運動といった運動機能が改善することなどが報告されています.また,このような改善は健常者だけでなく,脳卒中後片麻痺患者,パーキンソン病患者,脳性麻痺児でも観察されています.しかしながら,DCDを有する児に対するSR現象を用いた介入の報告は極めて少なく,その有効性は明確ではありませんでした.そこで畿央大学ニューロリハビリテーション研究センターの信迫悟志 准教授らの研究グループは,二重盲検介入研究を行い,SR現象がDCDを有する児の手先の器用さに及ぼす影響を調査しました.その結果,SR装置によってSR現象を付与している際に,DCDを有する児の手先の器用さが有意に向上することが示されました.

本研究のポイント

■ DCDを有する児の手先の器用さに対するSRの影響を調査した.

■ DCDを有する児の手先の器用さは,SRを付与している際に向上した.

■ SRによる手先の器用さの改善効果は,SRの提供を止めると消失した.

研究内容

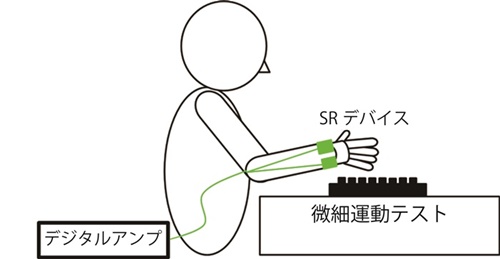

6~11歳までのDCDを有する児30名(平均年齢9.3歳,男児27名,右利き25名)が本研究に参加しました.参加児たちは,はじめにベースラインデータとして,DCDの国際標準評価法であるM-ABC2のテストを受けました.SRは子どもたちの両手首に装着された振動触覚デバイス(SRデバイス)による感覚閾値の60%の強度の振動触覚ランダムノイズ刺激によって提供されました.条件には,SRを提供するSRオン条件と,SRを提供しないSRオフ条件が設けられ,15名はSRオン⇒オフ⇒オン⇒オフの順で,残り15名はSRオフ⇒オン⇒オフ⇒オンの順で,手先の器用さテスト(微細運動機能テスト)を実施しました(図1).

図1. 実施風景

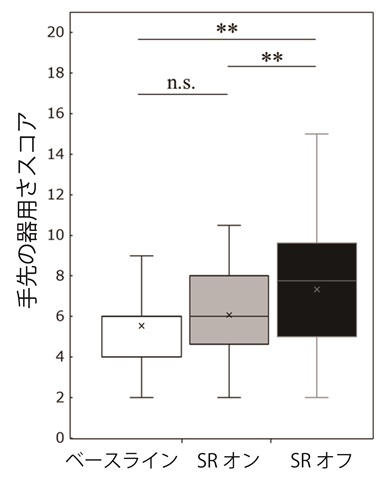

その結果,手先の器用さテストの成績は,SRオン条件において,ベースラインデータおよびSRオフ条件と比較して,有意に向上しました(図2).

図2. 結果 **:p<0.001,n.s.:有意差なし

本研究の意義および今後の展開

本研究結果は,SRの提供によってDCDを有する児の手先の器用さが即時的に改善することを示しました.

しかしながら一方で,SRによる改善効果は,その直後のSRオフ条件に持ち越されませんでした.したがって,今後はどのくらい長い時間装置を装着すれば,持ち越し効果が観察されるのか?さらにSR装置を装着している間,どのような運動を行えば,持ち越し効果が観察されるのか?といった持ち越し効果に関する研究が必要です.

関連する論文

■ Nobusako S, Osumi M, Matsuo A, Fukuchi T, Nakai A, Zama T, Shimada S, Morioka S. Stochastic resonance improves visuomotor temporal integration in healthy young adults. PLoS One. 2018 Dec 14;13(12):e0209382. doi: 10.1371/journal.pone.0209382.

■ Nobusako S, Osumi M, Matsuo A, Furukawa E, Maeda T, Shimada S, Nakai A, Morioka S. Subthreshold Vibrotactile Noise Stimulation Immediately Improves Manual Dexterity in a Child With Developmental Coordination Disorder: A Single-Case Study. Front Neurol. 2019 Jul 2;10:717. doi: 10.3389/fneur.2019.00717.

論文情報

Satoshi Nobusako, Michihiro Osumi, Atsushi Matsuo, Emi Furukawa, Takaki Maeda, Sotaro Shimada, Akio Nakai, Shu Morioka

Frontiers in Neurology. 2021. doi: 10.3389/fneur.2021.626608

問い合わせ先

畿央大学大学院健康科学研究科

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

准教授 信迫悟志

Tel: 0745-54-1601 Fax: 0745-54-1600

E-mail: s.nobusako@kio.ac.jp

他者との目的共有が行為主体感と運動精度を変調する

PRESS RELEASE 2020.2.12

他者との協力動作において,自己と他者の行動が適切に調整されることで作業が円滑に行われます.しかしながら,どのようなメカニズムで他者と相互作用するのかは明らかではありませんでした.近年の理論研究において,"目的共有"が協力動作に重要であることが提案されていますが,その実際は明らかではありませんでした.この可能性を畿央大学大学院博士後期課程 林田一輝 氏と森岡 周 教授 は 行為主体感の観点から実験的に検証しました.この研究成果は,PLOS ONE誌(Goal sharing with others modulates the sense of agency and motor accuracy in social contexts)に掲載されています.

研究概要

人間社会を円滑にするためには,他者との協力動作は不可欠です.しかしながら,どのようなメカニズムで他者と相互作用し運動の精度を向上させているのかは不明でした.近年の予測的共同行為モデルという理論研究において,”目的共有”が自己の生成行為と他者の行為観察に基づく予測プロセスに影響し,協力動作を円滑にする可能性が提案されていますが,その実際は明らかではありませんでした.本研究では,この可能性を行為主体感の観点から検証しました.行為主体感とは,ある行為やそれに伴う結果を自己に帰属する感覚のことであり,協力動作を含む日常生活の基礎を構成する可能性があるとされています.行為主体感の惹起には,予測プロセスが強く影響することが明らかであり,目的共有が行為主体感を変調する可能性があります.本研究は,目的共有が行為主体感に影響を与え,運動精度を向上させるのかを検証することを目的としました.参加者は2人1組のペアとなった協力群(目標共有)13ペアと独立群(非目標共有)13ペアにランダムに分けられました.実験参加者は,PC画面上を反復して水平移動する円形オブジェクトがターゲットの中心に到達したときにキーを押して,円形オブジェクトを停止することが求められました.そのキー押しから数100ミリ秒後に音が鳴り,参加者はその時間間隔を推定することが求められました.この時間間隔が短く推定される程,行為主体感が増幅していることを示します(binding効果).参加者は,自己生成行為時と他者行為観察時それぞれの時間間隔を推定しました.協力群はペアで一緒に運動課題の精度を向上するように指示されましたが,独立群はペアがそれぞれ個別に課題を実行しました.本結果は,目的共有が目的非共有と比較して,運動の精度を改善させ,行為主体感を増幅させたことを示しました.

本研究のポイント

■ 目的共有が目的非共有と比較して,運動の精度を改善させ,行為主体感を増幅させる.

研究内容

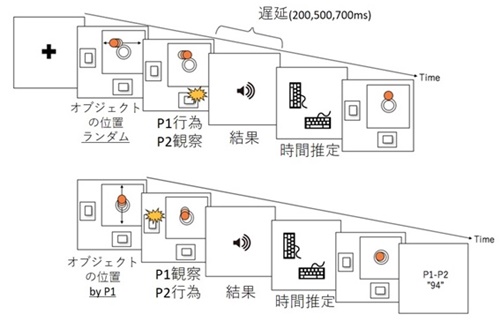

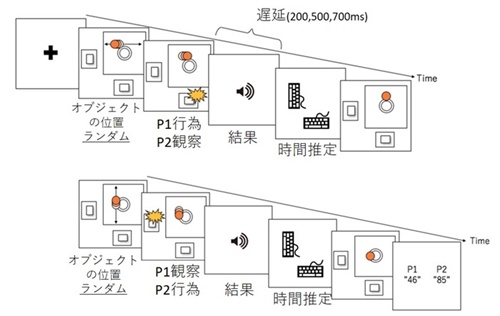

参加者は2人1組の同性ペアとなり,目的共有する協力群13ペアと目的共有しない独立群13ペアにランダムに分けられました.

PCディスプレイ上にblack crossが1秒間提示された後,水平方向に3,294 px/s (画面を1秒間に1.5往復)の速さで反復運動する円形オブジェクトをできるだけ画面中央のターゲットで,キー押しによって止めるように指示されました.オブジェクトの中心と画面中央のターゲットの誤差(px)を算出し,運動精度の指標としました.この値が低い程運動精度が高いことを示しています.「オブジェクトを止める」ためのキー押し後,数100ms後にbeep音が鳴り,参加者は遅延した時間間隔の推定をしました(自己生成行為のbinding効果).その際,観察しているもう一方の参加者も時間間隔を推定しました(他者行為観察のbinding効果).この時間間隔が短く推定される程,行為主体感が増幅していることを示します.協力群では先行のオブジェクトの開始位置はPC画面上でランダムとしました.横方向に反復運動するオブジェクトを先行はキー押しによって止め,「その止められた位置」から再び縦方向にオブジェクトが動き始めました.そして後行もオブジェクトを画面中央でキー押しによって止めた.協力群は後行が止めたオブジェクトの位置をペアの結果として画面に提示されました(図1).つまり,2名それぞれの参加者の頑張りが1つのチームとしての成績として提示されます.

図1:協力群における実験課題

P=participant(参加者),つまりP1は参加者の1人で,P2はもう1人の参加者を表す.

一方,独立群は,先行・後行ともオブジェクトの開始位置はPC画面上でランダムとし,先行の結果が後行に影響しない課題としました(図2).オブジェクトと画面中央との誤差が0の時を100点(画面中央位置)とし,1試行毎に運動精度の結果を各々提示しました.協力群はペアで協力して運動精度を向上させるよう教示され,独立群はそれぞれが100点を目指すよう求められた.本課題は10block(18試行/block)で構成されました.つまり,相手の成績は自分とは全く関係ないものとして扱われました.

図2:独立群における実験課題

P=participant(参加者),つまりP1は参加者の1人で,P2はもう1人の参加者を表す.

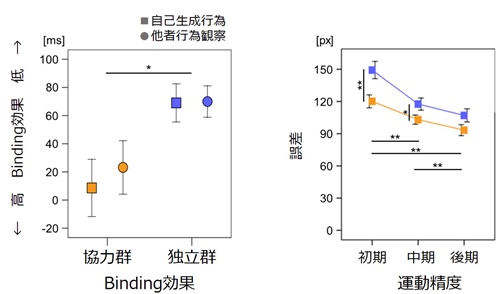

結果は,独立群と比較して協力群の方が自己生成行為のbinding効果と他者行為観察のbinding効果が増幅していました(二要因分散分析,目的共有(有vs無)×行為(自己生成vs他者観察)にて目的共有に主効果).さらに協力群の方が運動精度が高いことを示しました(図3).このことは,目的共有が,運動の精度と行為主体感を増幅させたことを示します.

図3:Binding効果と運動精度

Binding効果が高いほど(値が低くなるほど)行為主体感がつよいことを表す.

協力群では行為主体感が高まっているのが分かる.

平均±標準誤差 黄色プロット: 協力群 青色プロット: 独立群

**p < 0.01,*p < 0.05

本研究の意義および今後の展開

本研究は他者との目的共有が行為主体感を変調させる可能性を示唆しました.協力動作の円滑化のカニズムはまだまだ不明なことが多く,本研究結果は社会的な行為結果の帰属変容プロセス解明の一助になることが期待されます.

関連する論文

Hayashida K, Nishi Y, Masuike A and Morioka S. Intentional Binding Effects in the Experience of Noticing the Regularity of a Perceptual-Motor Task. Brain Sci. 2020 22;10(9):659.

Hayashida K, Miyawaki Yu, Nishi Y and Morioka S. Changes of Causal Attribution by a Co-Actor in Situations of Obvious Causality. Front Psychol. 2020 11: 588089.

論文情報

Hayashida K, Nishi Y, Osumi M, Nobusako S and Morioka S.

Goal sharing with others modulates the sense of agency and motor accuracy in social contexts.

PLoS ONE. 2021 16(2): e0246561.

問い合わせ先

畿央大学大学院健康科学研究科

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

博士後期課程 林田 一輝(ハヤシダ カズキ)

センター長 森岡 周(モリオカ シュウ)

Tel: 0745-54-1601 Fax: 0745-54-1600

E-mail: s.morioka@kio.ac.jp

抗重力姿勢時に前庭脊髄路興奮性は増大する

PRESS RELEASE 2020.2.9

ヒトは地球上で重力に抗して座位や立位のような姿勢を保っています.このような抗重力姿勢を保つ上で,前庭脊髄路という神経経路を介した抗重力筋の制御が重要な役割を果たすと考えられています.しかしながら,ヒトにおいて,抗重力姿勢を保つ際に非抗重力姿勢と比較して前庭脊髄路興奮性が増大するかどうかについてこれまで十分に明らかにされていませんでした.畿央大学大学院修士課程の田中宏明氏と岡田洋平准教授は,ヒトにおいて抗重力姿勢時に前庭脊髄路興奮性が増大するかどうかについて,直流前庭電気刺激(Galvanic Vestibular Stimulation: GVS)やH反射という神経生理学的手法を用いて検証しました.この研究成果は,Experimental Brain Research誌(Posture influences on vestibulospinal tract excitability)に掲載されています.

研究概要

前庭脊髄路は抗重力姿勢を保持する上での抗重力筋の制御に重要な役割を果たすと考えられています.しかしながら,ヒトにおいては抗重力姿勢時に前庭脊髄路興奮性が増大するかについては明らかにされていませんでした.ヒトにおいて非侵襲的に前庭脊髄路興奮性を評価する方法として,ヒラメ筋H反射を誘発する脛骨神経刺激の100ms前に直流前庭電気刺激(galvanic vestibular stimulation (GVS))を条件刺激として与えることによるヒラメ筋H反射の促通率を評価するという神経生理学的方法があります.この方法は,耳後部に電極を貼付し直流電流で経皮的に前庭系を刺激し,前庭神経,前庭神経核,前庭脊髄路を介して,脊髄の抗重力筋の運動ニューロン群の興奮性の変化を評価していると考えられています.畿央大学大学院修士課程 田中 宏明 氏 と 岡田 洋平 准教授らの研究チームは,まず実験①において本手法を用いて,抗重力姿勢である座位において,抗重力姿勢ではない腹臥位,背臥位と比較して前庭脊髄路興奮性が高いことを示しました.しかしながら,GVSは乳様突起で電極を貼付し,経皮的に電気刺激する方法であるため,GVSによるH反射の促通が前庭刺激によるものでなく,単なる皮膚刺激によるものである可能性も棄却できていませんでした.そのため,同研究チームは実験②において,背臥位と座位においてGVSと皮膚刺激によるH反射促通の差異について検証し,GVSによるH反射の促通の程度は皮膚刺激による促通の程度よりも大きいことを示しました.

本研究のポイント

■ 座位のGVSによるH反射(最大H波)促通の程度は腹臥位,背臥位より大きかった.

■ GVSによるH反射(最大H波)促通の程度は皮膚刺激による促通の程度と比較して,背臥位では同程度であったにも関わらず,座位では大きかった.

研究内容

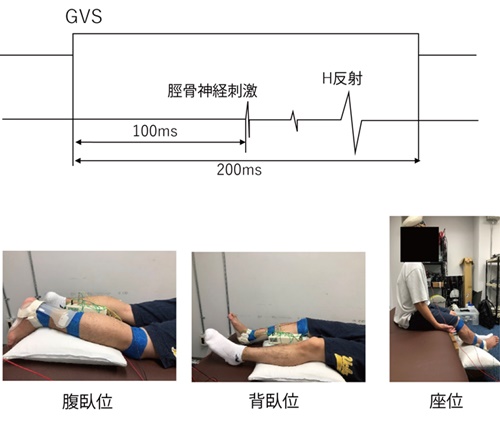

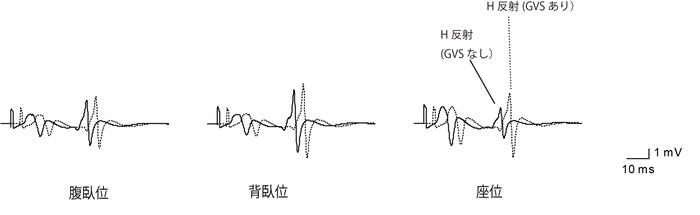

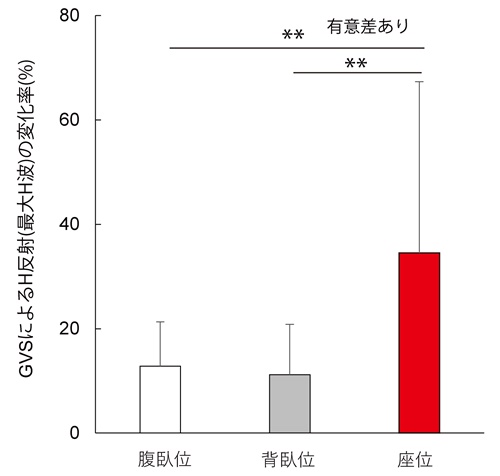

実験①では,14名の健常者が研究に参加しました.対象者は,腹臥位,背臥位,座位の3つの姿勢において両耳後部の乳様突起に電極(右陰極,左陽極)を貼付し,GVSすることによる右ヒラメ筋H反射の変化率について検証しました.その結果,座位におけるGVSによるH反射(最大H波)促通の程度は,腹臥位や背臥位と比較して大きいことが示されました(図1,2,3).

図1:GVSによるH反射の変化の測定と各姿勢条件

図2:各肢位におけるH反射(最大H波)の波形(GVSあり,GVSなし)(実験1)

図3:GVSによるH反射(最大H波)の姿勢間比較(N = 14)(実験1)

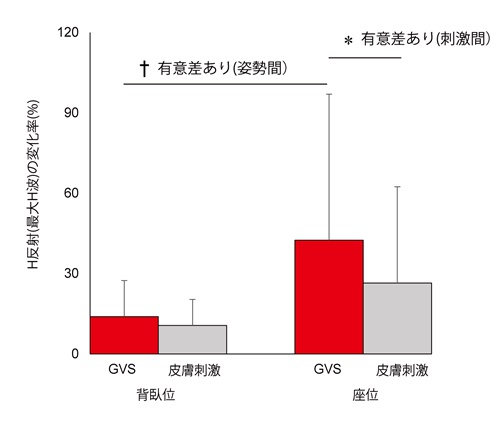

実験②では、実験①の座位におけるGVSによるH反射促通の程度が大きい結果が,GVSによる前庭刺激によるものなのか,単なる皮膚刺激によるものなのかについて明らかにするため,10名の健常者を対象に,背臥位と座位においてGVSと皮膚刺激によるH反射促通の差異について検証しました。GVSは実験①と同様に実施し、皮膚刺激は前庭系を刺激することなく,できる限りGVS時と近い部位を刺激するため,刺激電極を耳介後部と耳垂に貼ってGVS時と同じ方法で直流電流刺激を実施しました。その結果,背臥位,座位ともにGVSだけでなく皮膚刺激によってもH反射(最大H波)が促通されましたが,GVSによるH反射(最大H波)促通の程度は,座位においてのみ皮膚刺激によるH反射(最大H波)促通の程度よりも大きいことが示されました(図4).

図4:各姿勢におけるGVSおよび皮膚刺激によるH反射(最大H波)の変化率 (実験2)

これらの結果は抗重力姿勢である座位では腹臥位や背臥位と比較して前庭脊髄路が増大することを意味しています.実験②を追加実験として行うことにより,座位におけるGVSによるH反射促通効果の増大は,単なる皮膚刺激によるものではなく,前庭刺激によるものであることが示され,抗重力位である座位において前庭脊髄路興奮性がより増大するという結果の解釈はより強く支持されました.

本研究の意義および今後の展開

本研究は,抗重力姿勢である座位において腹臥位,背臥位よりも前庭脊髄路興奮性が増大することをヒトで初めて明らかにしました.このことは,ヒトにおいて前庭脊髄路が抗重力姿勢の制御に重要であるという従来の説をより支持するものです.今後は,抗重力姿勢において前庭脊髄路興奮静性が増大する神経機序について非侵襲的脳刺激などを用いて検証する必要があります.また、脳卒中やパーキンソン病,前庭疾患などの姿勢制御に異常のある患者を対象にGVSを用いた前庭脊髄路興奮性の評価を行い,臨床において遭遇する姿勢制御の異常と前庭脊髄路機能の関連性について検証し,その病態の理解を深め,介入可能性を模索していきたいと考えています.

関連する論文

Okada Y, Shiozaki T, Nakamura J, Azumi Y, Inazato M, Ono M, Kondo H, Sugitani M, Matsugi A.

Neuroreport. 2018 Sep 5;29(13):1135-1139.

論文情報

Tanaka H, Nakamura J, Siozaki T, Ueta K, Morioka S, Shomoto K, Okada Y.

Posture influences on vestibulospinal tract excitability.

Exp Brain Res. 2021 Jan 21.

問い合わせ先

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

畿央大学大学院健康科学研究科

修士課程 田中宏明

准教授 岡田洋平

Tel: 0745-54-1601

Fax: 0745-54-1600

E-mail: y.okada@kio.ac.jp

経頭蓋直流電気刺激(tDCS)と有酸素運動の組み合わせが鎮痛効果を早める

PRESS RELEASE 2020.2.1

ヒトには,痛みの感受性を低下させる疼痛抑制メカニズムが備わっており,その働きは有酸素運動によって促進されます.この"有酸素運動による鎮痛効果"を得るためには,中等度以上の運動強度(軽いジョギングくらいの運動強度)で10~30分間が必要とされていますが,一部の患者では逆に痛みが増幅してしまうことが指摘されています.そこで,畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター 佐藤 剛介 客員研究員,森岡 周 教授らは,非侵襲的脳刺激法の一つである経頭蓋直流電気刺激(Transcranial direct current stimulation:tDCS)を有酸素運動と併用すれば,身体の負担を最小限にした鎮痛効果が得られるのではないかと仮説を立て,それを検証しました.この研究成果は,Pain Medicine誌(The effects of transcranial direct current stimulation combined with aerobic exercise on pain thresholds and electroencephalography in healthy adults.)に掲載されています.

研究概要

慢性疼痛は,生活の質や動作能力の低下を引き起こすことが知られており,治療も難しいことから社会的な問題となっています.慢性疼痛の治療には様々な方法があり,その治療法の一つに有酸素運動があります.有酸素運動は,疼痛抑制メカニズムを作動させることにより鎮痛効果を得られる(Sato et al. J Rehabil Med, 2017)ことが知られていますが,中等度の運動強度(軽いジョギングくらいの運動強度)で10~30分間の運動を必要とし,線維筋痛症や慢性疲労を伴う症例では逆に痛みを増強させることが指摘されています.そのため,鎮痛を企図した有酸素運動の適応範囲を拡大する方法を検討していくことは,慢性疼痛の治療にとって重要であります.

近年,非侵襲的脳刺激法の一つであるtDCSが注目されています.tDCSは,頭皮の上から脳に微弱な電流で刺激することにより脳活動を修飾することができる機器であり,一次運動野にtDCSの陽極刺激を行うことで鎮痛効果を得られることが報告されています.さらに,先行研究ではtDCSを単独で使用する場合よりも,他の介入法と併用することでより高い鎮痛効果を得られることが明らかにされています.また,これまでのtDCSによる鎮痛効果を調べた研究では,運動前後での比較に限られており,鎮痛効果の経時的変化を調べた研究はありませんでした.本研究では,健常者を対象に実験的疼痛を用いて,tDCSと有酸素運動の併用による鎮痛効果の時間依存的変化を検証しました.加えて,本研究では鎮痛メカニズムを検証するために,安静時脳波活動を指標として測定しました.

本研究のポイント

■ tDCSと有酸素運動を併用することでより早期かつ大きな鎮痛効果が得られた.

■ 安静時脳波活動は,後頭領域においてPeak alpha frequency(PAF)の高周波域へのシフトが確認された.

研究内容

健常成人10名が本研究に参加し,以下の3つの条件で運動を実施しました.

① tDCSを単独で行う条件(tDCS条件)

② 偽tDCSと有酸素運動(Aerobic exercise: AE)を併用した条件(Sham tDCS/AE条件)

③ tDCSと有酸素運動を併用した条件(tDCS/AE条件)

tDCSの電極は,陽極を左側の一次運動野,陰極を右側眼窩上部に配置して,2mAで20分間の陽極刺激を行いました.有酸素運動はウォーミングアップの後に20分間実施しました.疼痛閾値は,右側中指の爪で圧痛閾値(Pressure Pain threshold:PPT)を運動開始前と開始から5分毎,運動終了から15分経過時点で測定しました(図1).

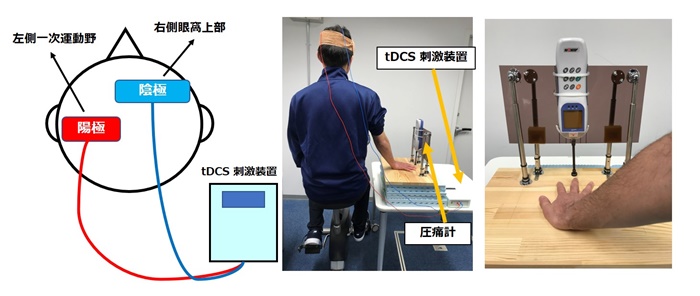

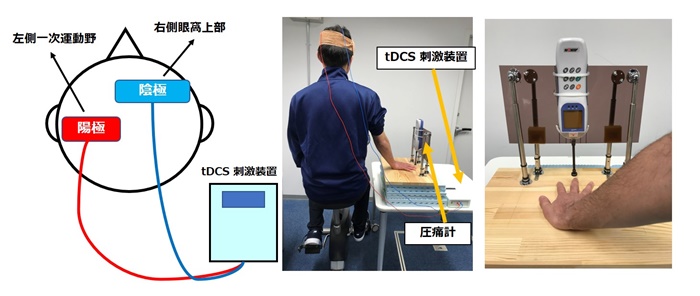

図1:tDCSおよび実験設定と圧痛閾値の測定

図(左)は,電極の位置とtDCS刺激装置を示した.陽極は左側一次運動野,陰極は右側眼窩上部に配置した.図(中)は運動実行中の状況を示す.運動は自転車エルゴメーター上で行い,tDCSによる刺激およびペダリング運動による有酸素運動を行った.図(右)には PPT の測定方法を示した.測定部位は右側中指の爪とし,固定具を用いて圧痛計を垂直に当て測定した.

PPTは,運動開始前と各時点での変化率を求め,PPT変化率の増加は痛みへの感受性が低下していることを示し,鎮痛効果の指標としました.安静時脳波は32チャンネルで測定し,各実験参加者のα帯域でのピークパワーを示す周波数であるPeak alpha frequency(PAF)を前頭領域,中心領域,頭頂領域,後頭領域で算出しました.PAFは,視床―大脳皮質間の神経回路の活動を反映しているとされており,高周波域へシフトしている場合は痛みを感じにくい状態を意味しています.

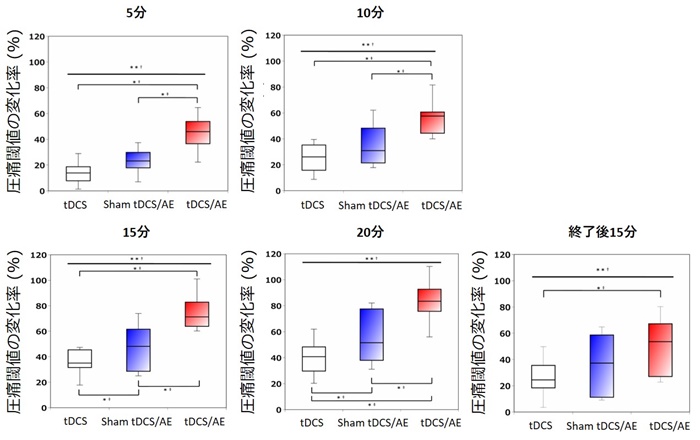

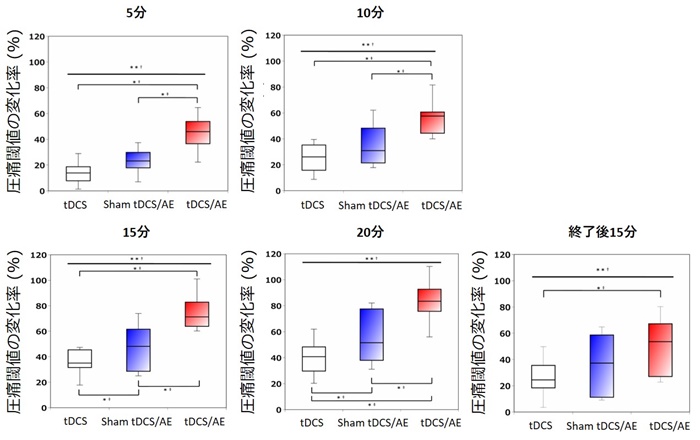

図2:各時点での圧痛閾値 (PPT)変化率の比較

tDCS条件:tDCSを単独で行う条件

Sham tDCS/AE条件:tDCSと有酸素運動を併用した条件

tDCS/AE条件:偽tDCSと有酸素運動(Aerobic exercise: AE)を併用した条件

図は各時点(5分,10分,15分,20分,運動終了後15分)における圧痛閾値 (PPT)変化率を示す.5-10分後のtDCS/AE条件では,tDCSおよびSham/AE条件と比較して圧痛閾値 (PPT) 変化率が有意に増加した.Sham tDCS/AEおよびtDCS/AE条件の圧痛閾値 (PPT) 変化率は,15~20分でtDCS条件と比較して有意に増加し,tDCS/AE条件はSham tDCS/AE条件よりも有意に高かった.運動終了後15分では,tDCS/AE条件の圧痛閾値 (PPT)変化率はtDCS条件よりも有意に高い状態を維持していた.

結果として,tDCS/AE条件は運動開始5分の時点から他の条件と比較してPPT変化率が有意に増加し,20分経過した時点では83.4%の増加を認めました(*PPTが増加するほど痛みを感じにくくなったことを意味します).つまり,tDCSを有酸素運動と併用することによって鎮痛効果が早期に認められました.さらに,tDCS/AE条件は,運動終了後15分経過時点でもtDCS条件と比較して有意に高い鎮痛効果を示しました.20分経過時点における他の条件のPPT変化率については,tDCS条件で40.7%,Sham tDCS/AE条件では51.5%となっていました.一方,Sham tDCS/AE条件においては,運動開始より15分と20分経過時点でtDCS条件より有意に高い鎮痛効果を示しました(図2).

なお,安静時脳波活動については,Sham tDCS/AE条件とtDCS/AE条件において,後頭領域で有意なPAFの高周波域へのシフトが認められました.有酸素運動を行った両条件で有意な変化を認めたことから有酸素運動によるPAFの変化を反映したものと考えられ,tDCS併用による特異的な変化を発見するには至りませんでした.

本研究の意義および今後の展開

本研究は,tDCSと有酸素運動を併用することで,より早期かつ大きな鎮痛効果が得られることを初めて明らかにしました.これは,tDCSによる一次運動野への陽極刺激を併用することで,有酸素運動による鎮痛効果を促進できることを示唆しています.本研究の知見は,有酸素運動により疼痛が増強されてしまうような症例や体力が不十分な症例に対して,tDCSと有酸素運動の併用による介入が有用である可能性を示しています.

関連する論文

Sato G, Osumi M, Morioka S.

J Rehabil Med. 2017 Jan 31;49(2):136-143.

論文情報

Sato G, Osumi M, Nobusako S, Morioka S.

Pain Medicine. 2021 in press.

問い合わせ先

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

客員研究員 佐藤剛介

E-mail: gpamjl@live.jp

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

畿央大学大学院健康科学研究科

教授 森岡 周

Tel: 0745-54-1601

Fax: 0745-54-1600

E-mail: s.morioka@kio.ac.jp

PRESS RELEASE 2020.2.1

ヒトには,痛みの感受性を低下させる疼痛抑制メカニズムが備わっており,その働きは有酸素運動によって促進されます.この"有酸素運動による鎮痛効果"を得るためには,中等度以上の運動強度(軽いジョギングくらいの運動強度)で10~30分間が必要とされていますが,一部の患者では逆に痛みが増幅してしまうことが指摘されています.そこで,畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター 佐藤 剛介 客員研究員,森岡 周 教授らは,非侵襲的脳刺激法の一つである経頭蓋直流電気刺激(Transcranial direct current stimulation:tDCS)を有酸素運動と併用すれば,身体の負担を最小限にした鎮痛効果が得られるのではないかと仮説を立て,それを検証しました.この研究成果は,Pain Medicine誌(The effects of transcranial direct current stimulation combined with aerobic exercise on pain thresholds and electroencephalography in healthy adults.)に掲載されています.

研究概要

慢性疼痛は,生活の質や動作能力の低下を引き起こすことが知られており,治療も難しいことから社会的な問題となっています.慢性疼痛の治療には様々な方法があり,その治療法の一つに有酸素運動があります.有酸素運動は,疼痛抑制メカニズムを作動させることにより鎮痛効果を得られる(Sato et al. J Rehabil Med, 2017)ことが知られていますが,中等度の運動強度(軽いジョギングくらいの運動強度)で10~30分間の運動を必要とし,線維筋痛症や慢性疲労を伴う症例では逆に痛みを増強させることが指摘されています.そのため,鎮痛を企図した有酸素運動の適応範囲を拡大する方法を検討していくことは,慢性疼痛の治療にとって重要であります.

近年,非侵襲的脳刺激法の一つであるtDCSが注目されています.tDCSは,頭皮の上から脳に微弱な電流で刺激することにより脳活動を修飾することができる機器であり,一次運動野にtDCSの陽極刺激を行うことで鎮痛効果を得られることが報告されています.さらに,先行研究ではtDCSを単独で使用する場合よりも,他の介入法と併用することでより高い鎮痛効果を得られることが明らかにされています.また,これまでのtDCSによる鎮痛効果を調べた研究では,運動前後での比較に限られており,鎮痛効果の経時的変化を調べた研究はありませんでした.本研究では,健常者を対象に実験的疼痛を用いて,tDCSと有酸素運動の併用による鎮痛効果の時間依存的変化を検証しました.加えて,本研究では鎮痛メカニズムを検証するために,安静時脳波活動を指標として測定しました.

本研究のポイント

■ tDCSと有酸素運動を併用することでより早期かつ大きな鎮痛効果が得られた.

■ 安静時脳波活動は,後頭領域においてPeak alpha frequency(PAF)の高周波域へのシフトが確認された.

研究内容

健常成人10名が本研究に参加し,以下の3つの条件で運動を実施しました.

① tDCSを単独で行う条件(tDCS条件)

② 偽tDCSと有酸素運動(Aerobic exercise: AE)を併用した条件(Sham tDCS/AE条件)

③ tDCSと有酸素運動を併用した条件(tDCS/AE条件)

tDCSの電極は,陽極を左側の一次運動野,陰極を右側眼窩上部に配置して,2mAで20分間の陽極刺激を行いました.有酸素運動はウォーミングアップの後に20分間実施しました.疼痛閾値は,右側中指の爪で圧痛閾値(Pressure Pain threshold:PPT)を運動開始前と開始から5分毎,運動終了から15分経過時点で測定しました(図1).

図1:tDCSおよび実験設定と圧痛閾値の測定

図(左)は,電極の位置とtDCS刺激装置を示した.陽極は左側一次運動野,陰極は右側眼窩上部に配置した.図(中)は運動実行中の状況を示す.運動は自転車エルゴメーター上で行い,tDCSによる刺激およびペダリング運動による有酸素運動を行った.図(右)には PPT の測定方法を示した.測定部位は右側中指の爪とし,固定具を用いて圧痛計を垂直に当て測定した.

PPTは,運動開始前と各時点での変化率を求め,PPT変化率の増加は痛みへの感受性が低下していることを示し,鎮痛効果の指標としました.安静時脳波は32チャンネルで測定し,各実験参加者のα帯域でのピークパワーを示す周波数であるPeak alpha frequency(PAF)を前頭領域,中心領域,頭頂領域,後頭領域で算出しました.PAFは,視床―大脳皮質間の神経回路の活動を反映しているとされており,高周波域へシフトしている場合は痛みを感じにくい状態を意味しています.

図2:各時点での圧痛閾値 (PPT)変化率の比較

tDCS条件:tDCSを単独で行う条件

Sham tDCS/AE条件:tDCSと有酸素運動を併用した条件

tDCS/AE条件:偽tDCSと有酸素運動(Aerobic exercise: AE)を併用した条件

図は各時点(5分,10分,15分,20分,運動終了後15分)における圧痛閾値 (PPT)変化率を示す.5-10分後のtDCS/AE条件では,tDCSおよびSham/AE条件と比較して圧痛閾値 (PPT) 変化率が有意に増加した.Sham tDCS/AEおよびtDCS/AE条件の圧痛閾値 (PPT) 変化率は,15~20分でtDCS条件と比較して有意に増加し,tDCS/AE条件はSham tDCS/AE条件よりも有意に高かった.運動終了後15分では,tDCS/AE条件の圧痛閾値 (PPT)変化率はtDCS条件よりも有意に高い状態を維持していた.

結果として,tDCS/AE条件は運動開始5分の時点から他の条件と比較してPPT変化率が有意に増加し,20分経過した時点では83.4%の増加を認めました(*PPTが増加するほど痛みを感じにくくなったことを意味します).つまり,tDCSを有酸素運動と併用することによって鎮痛効果が早期に認められました.さらに,tDCS/AE条件は,運動終了後15分経過時点でもtDCS条件と比較して有意に高い鎮痛効果を示しました.20分経過時点における他の条件のPPT変化率については,tDCS条件で40.7%,Sham tDCS/AE条件では51.5%となっていました.一方,Sham tDCS/AE条件においては,運動開始より15分と20分経過時点でtDCS条件より有意に高い鎮痛効果を示しました(図2).

なお,安静時脳波活動については,Sham tDCS/AE条件とtDCS/AE条件において,後頭領域で有意なPAFの高周波域へのシフトが認められました.有酸素運動を行った両条件で有意な変化を認めたことから有酸素運動によるPAFの変化を反映したものと考えられ,tDCS併用による特異的な変化を発見するには至りませんでした.

本研究の意義および今後の展開

本研究は,tDCSと有酸素運動を併用することで,より早期かつ大きな鎮痛効果が得られることを初めて明らかにしました.これは,tDCSによる一次運動野への陽極刺激を併用することで,有酸素運動による鎮痛効果を促進できることを示唆しています.本研究の知見は,有酸素運動により疼痛が増強されてしまうような症例や体力が不十分な症例に対して,tDCSと有酸素運動の併用による介入が有用である可能性を示しています.

関連する論文

Sato G, Osumi M, Morioka S.

J Rehabil Med. 2017 Jan 31;49(2):136-143.

論文情報

Sato G, Osumi M, Nobusako S, Morioka S.

Pain Medicine. 2021 in press.

問い合わせ先

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

客員研究員 佐藤剛介

E-mail: gpamjl@live.jp

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

畿央大学大学院健康科学研究科

教授 森岡 周

Tel: 0745-54-1601

Fax: 0745-54-1600

E-mail: s.morioka@kio.ac.jp