因果関係が明らかな状況下での他者の存在による因果帰属の変化

PRESS RELEASE 2021.1.7

「責任転嫁」は行為結果の原因が曖昧な状況によって起こる社会的問題であることはよく知られています.しかしながら,因果関係が明らかな状況においても責任転嫁が生じるかどうかは不明でした.この潜在的な責任転嫁の可能性を畿央大学大学院博士後期課程の林田一輝 氏と森岡 周 教授はtemporal bindingという手法を用いて検証しました.この研究成果は,Frontiers in Psychology誌(Changes of Causal Attribution by a Co-Actor in Situations of Obvious Causality)に掲載されています.

研究概要

責任転嫁はよく知られた社会現象であり,医療現場においては人命に関わる問題を引き起こします.これまでの研究では,他者の存在によって結果の原因が曖昧になることで,責任帰属が低下していました.しかしながら,自己と他者の両方が結果の原因であることが「明白」な状況であっても,責任転嫁をもたらすかどうかは不明でした.この潜在的な責任転嫁の可能性を知覚的な因果帰属の指標であるtemporal binding(TB)という手法を用いて検証しました.TB効果が低い場合には,責任転嫁が増加していることを示します.因果帰属に及ぼす他者の存在の影響を調べるために,参加者はALONE条件(参加者のみ)またはTOGETHER条件(参加者と他者)の2つの実験条件を実施しました.これらの条件間では「行動が共有されているかどうか」という点だけが異なっており,両条件とも結果の原因が参加者であることは明白な状況でした.参加者の行為結果に対して責任感を感じさせるために,他者に大きな金銭的損失を与えるHigh harm条件と小さな金銭的損失を与えるLow harm条件,金銭的損失を与えないBaseline条件の設定をし,参加者に罪悪感を惹起させる手続きを行いました.実験の結果,他者に大きな金銭的損失を生じさせてしまう条件(High harm条件をTOGETHER条件で実施した場合)では,TB効果が低い値を示しました.つまり,自分のせいで他者に損害が生じた場面にもかかわらず,「他者の損失は自分のせいではない」という責任転嫁が生じました.本研究では,結果の原因が明らかであっても,他者と行動を共にすることによって知覚的な因果帰属が変化することが示唆されました.このことは,非人道的な状況における責任転嫁のメカニズムを理解する上で重要があると考えられます.

本研究のポイント

■ 因果関係が明らかな状況下でも他者との行為の共有は知覚的な因果帰属を変調させる可能性がある.

研究内容

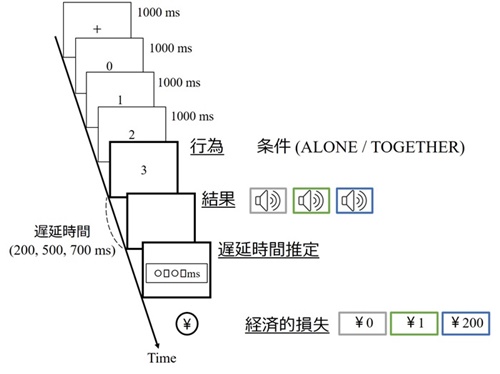

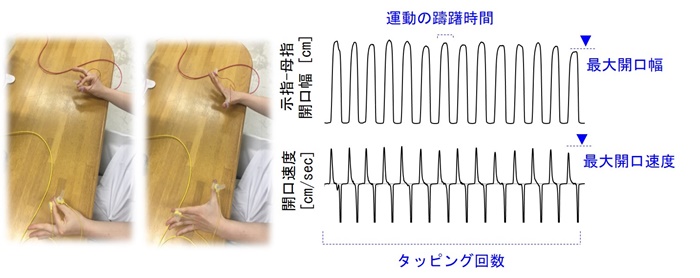

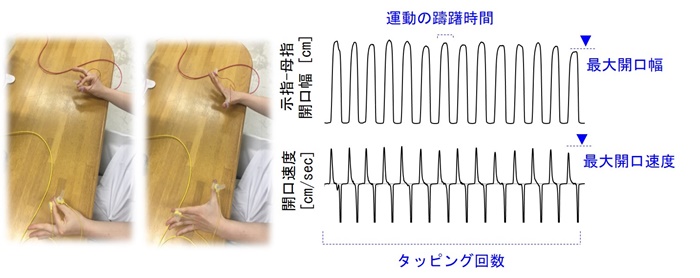

画面上にクロスが1秒間表示された後,1秒ごとに数字をカウントし,数字が3を表示したら,参加者はキーを押すように指示されました.そのキー押しから少しの時間遅延があり,音が鳴りました.ここの時間遅延は,ランダムに200,500,700msが設定されましたが,参加者は1~1000msまでのランダムな時間遅延であると伝えられていました.

図1:実験タスク

参加者はどれだけの時間遅延であったかを推定し,キーボードを用いてその値を回答しました.この時間遅延が短く感じる程,行為(キー押し)と結果(音)の因果帰属が高いことを示します.音の周波数は300Hz,1000Hz,3000Hzのいずれかであり,それぞれの周波数に金銭的損失額が関連付けられていました.金銭的損失額は,損失なしのBaseline条件,1円損失のLow harm条件,200円損失のHigh harm条件の3つの条件で構成されました.ここで提示される周波数(金銭的損失額)の順序は予測不可能でした.Low harm条件またはHigh harm条件の音が鳴ったとき,参加者は時間遅延を推定した後に,実験者が実際に金額を減らす手順を確認しました.参加者は,他者が元々いくら持っていて,いくらお金が減るかについては知らされていませんでした.参加者は,ALONE条件とTOGETHER条件でそれぞれ81回の試行を行いました.10回の練習試行では,周波数と金銭的損失額の関連づけを十分に理解していることが確認されました.実際には,TOGETHER条件では実験者が使用したキーが反応せず,金銭的損失もありませんでした.これらの事実は,すべての実験終了後に参加者に知らされました.(図1).

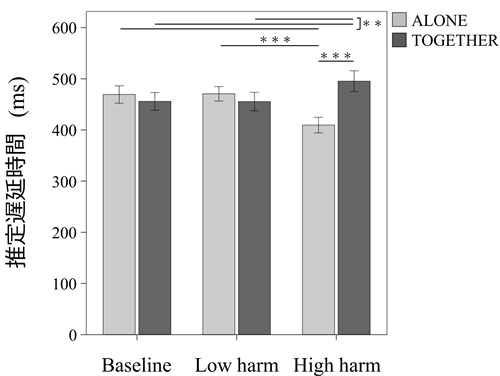

この実験の結果,High harm条件を他者と一緒に実施すると(High harm条件×TOGETHER条件),推定遅延時間が有意に延長しました(図2).この推定遅延時間が短いほど,自分がボタンを押したという責任を感じていることを表していることから,High harm条件×TOGETHER条件で推定遅延時間が延長することは,他者の損害を自分のせいではないという責任転嫁が生じていることを表しています.つまり,因果関係が明らかな状況においても責任転嫁が生じたということになります.

図2:ALONE 条件とTOGETHER条件の各金銭的損失条件の関係.推定遅延時間が小さい程,因果帰属(自分がボタンを押して音が鳴るという因果帰属)の増幅を示す.High harm条件において,ALONE条件よりもTOGETHER条件で推定遅延時間の有意な延長を認めた.***p < 0.001,**p < 0.01

本研究の意義および今後の展開

本研究は他者との行為共有が知覚的な因果帰属を変調させる可能性を示唆しました.責任転嫁のメカニズムはまだまだ不明なことが多く,本研究結果は社会的な行為結果の因果帰属変容プロセス解明の一助になることが期待されます.

関連する先行研究

Hayashida K, Nishi Y, Masuike A, Morioka S.

Intentional Binding Effects in the Experience of Noticing the Regularity of a Perceptual-Motor Task.

Brain Sci. 2020 Sep 22;10(9):659.

論文情報

Hayashida K, Miyawaki Yu, Nishi Y and Morioka S.

Changes of Causal Attribution by a Co-Actor in Situations of Obvious Causality.

Front Psychol. 2021

問い合わせ先

畿央大学大学院健康科学研究

科

博士後期課程 林田 一輝(ハヤシダ カズキ)

E-mail: kazuki_aka_linda@yahoo.co.jp

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

畿央大学大学院健康科学研究科

教授 森岡 周

Tel: 0745-54-1601

Fax: 0745-54-1600

E-mail: s.morioka@kio.ac.jp

慢性腰痛患者の筋活動異常は疼痛関連因子と複合的に絡み合って能力障害を引き起こす

PRESS RELEASE 2020.12.24

慢性腰痛患者の筋活動の特徴として,立位でおじぎの姿勢をした時に,腰の筋肉をリラックスさせることができないことが報告されています.しかしながら,このような慢性腰痛患者に特徴的な筋活動が,痛みへの恐怖心,破局的思考などの疼痛関連因子とどのように組み合わさって能力障害を引き起こしているのかについては十分に明らかになっていませんでした.畿央大学大学院博士後期課程の 重藤 隼人 氏と森岡 周 教授らは,慢性腰痛症例を対象に筋活動異常と疼痛関連因子の評価を行い,おじぎをした時に腰の筋肉をリラックスできないことが,疼痛関連因子と複合的に組み合わさることで能力障害が起こりやすくなるという関連性をアソシエーションルール分析で明らかにしました.この研究成果は,PLOS ONE誌 (Combined abnormal muscle activity and pain-related factors affect disability in patients with chronic low back pain: An association rule analysis)に掲載されています.

研究概要

慢性腰痛患者の筋活動の特徴として,立位で体幹を屈曲した(おじぎをした)時に,完全屈曲位(おじぎをした状態)を保持した時に腰の筋肉をリラックスさせることができないことが報告されており,これは「屈曲弛緩現象の低下」と呼ばれています.加えて,慢性腰痛患者は,腰の曲げ伸ばしの反復動作時に特定の部位の筋肉のみが活動し,背筋群を全体的にまんべんなく使うことができないことが報告されています.一方で,慢性腰痛患者の痛みや能力障害には,心理的因子や身体知覚異常などの多角的な因子が関連することが報告されています.しかし,慢性腰痛患者に特徴的な筋活動が,疼痛関連因子とどのように組み合わさることが能力障害に影響を及ぼすのかについて十分に明らかになっていませんでした.本研究では,筋活動と疼痛関連因子の評価を行い,アソシエーションルール分析を用いて,筋活動異常と疼痛関連因子の能力障害に対する影響度および筋活動異常と疼痛関連因子が組み合わさることで影響度が変化するかといった複合的な関連性を検証しました.その結果,屈曲弛緩現象の低下が疼痛関連因子と複合的に組み合わさることで能力障害がより起こりやすくなるという複合的な関連性があることを明らかにしました.

本研究のポイント

■ 慢性腰痛患者の筋活動異常と疼痛関連因子の能力障害に対する複合的な関連性をアソシエーションルール分析で検討した.

■ 単独因子としては,屈曲弛緩比率の低下が最も能力障害に関連する因子として抽出された.

■ 複合的な関連性としては,屈曲弛緩比率の低下が痛み・心理的因子・身体知覚異常と関連することで,より能力障害に影響する複合的な関連性を示した.

研究内容

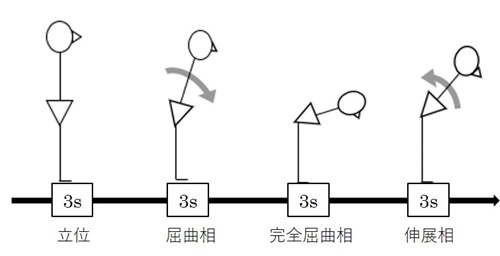

慢性腰痛患者を対象に,疼痛関連因子の評価と筋活動の評価を行いました.疼痛関連因子の評価として,疼痛:腰部の疼痛(NRS pain),痛みの性質(SFMPQ-2),心理的因子:破局的思考(PCS-4),不安・抑うつ(HADS),運動恐怖(TSK-11),腰部の運動恐怖(NRS fear),自己効力感(PSEQ-2),身体知覚異常:FreBAQ,能力障害:RMDQを評価しました.筋活動は表面筋電図を用いて,立位体前屈課題時(図1)の脊柱起立筋の筋活動を測定し,腰の筋肉のリラックス度合いの指標である屈曲弛緩比率:FRR,筋活動部位の偏りの指標である筋活動分布変動性を算出しました.

図1:立位体前屈課題

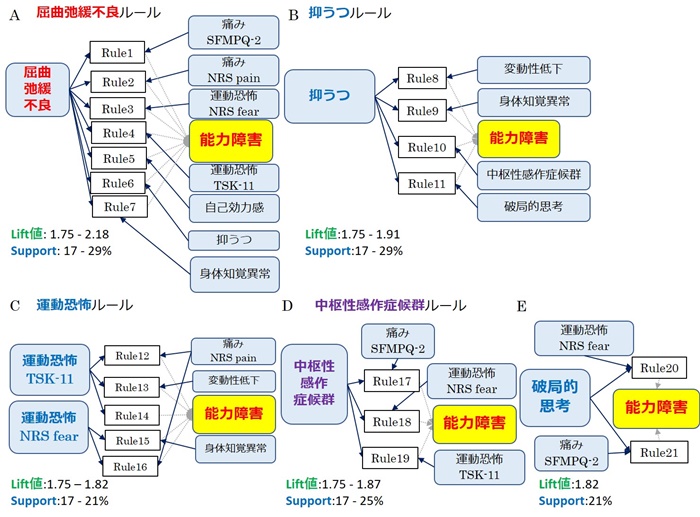

各変数は等頻度区間法で「高値」・「低値」の2群に分類し,アソシエーションルール分析を用いて,筋活動異常と疼痛関連因子の能力障害に対する影響度および筋活動異常と疼痛関連因子が組み合わさることで能力障害に対する影響度が変化するかといった複合的な関連性を検証しました.アソシエーションルール分析では,Confidence:ルールの正確性,Support:ルールの出現率,Lift値:ルールの有用性,の3つの指標に基づいてルールを抽出しました.複合的な関連ルールの抽出は,ルールの正確性の指標であるConfidenceが80%以上であることを条件に抽出し,階層的クラスター分析を用いて類似したルールにまとめました.

単独の変数では,屈曲弛緩不良のLift値が最も大きく(Lift値:1.64),最も能力障害に影響する変数として抽出されました.

*全体の中で能力障害の症例が抽出される確率と比べると,FRR低値の症例の中から能力障害の症例が抽出される確率の方が64倍大きいことを示しています.

図2:能力障害に関連するルール

複合的な関連ルールを抽出した結果,「屈曲弛緩不良」ルール,「抑うつ」ルール,「運動恐怖」ルール,「中枢性感作症候群」ルール,「破局的思考」ルールが抽出されました(図2).特に「屈曲弛緩不良」ルールではLift値が最大で2.18まで増加がみられ、能力障害に対する影響が強くなっていることを示しています.

本研究の意義および今後の展開

本研究成果は,慢性腰痛患者の筋活動異常が疼痛関連因子と関連することで能力障害に強く影響するサブグループが存在することを示唆するものです.そのため,今後はこれらの複合的な関連性が経時的な経過にどのように影響するか検討するとともに,疼痛関連因子を考慮した慢性腰痛患者の筋活動に対するアプローチを提唱する臨床研究を進めていく予定です.

論文情報

Shigetoh H, Nishi Y, Osumi M and Morioka S

Combined abnormal muscle activity and pain-related factors affect disability in patients with chronic low back pain: An association rule analysis

PLoS One 2020

問い合わせ先

畿央大学大学院健康科学研究科

博士後期課程 重藤隼人

E-mail: hayato.pt1121@gmail.com

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

畿央大学大学院健康科学研究科

教授 森岡 周

Tel: 0745-54-1601

Fax: 0745-54-1600

E-mail: s.morioka@kio.ac.jp

発達性協調運動障害を有する児は本当に視覚に頼りがちなのか!?

PRESS RELEASE 2020.12.18

飛んでくるボールをキャッチするためには,視覚によってボールの位置と速度を捉えることが重要になります.しかしながらボールを捕捉し返球する際には,ボールの大きさや重さ,性状といったプロパティを手の感覚(体性感覚)で捉えることの方が重要になります.このようにヒトは,現在遂行している運動にとって最も重要な感覚情報を,常に提供され続ける五感の中から取捨選択することによって,運動を成功に導きます.しかしながら,発達性協調運動障害(Developmental Coordination Disorder: DCD)を有する児においては,運動を実行する際に,五感の中でも視覚に頼りすぎる傾向があり,その視覚依存傾向が運動の不器用さに繋がっていることが示唆されていました.畿央大学ニューロリハビリテーション研究センターの信迫悟志 准教授らは,中井昭夫 教授(武庫川女子大学),前田貴記 講師(慶應義塾大学)らと共同で,DCDを有する児の感覚依存特性を定量的に調べる初めての研究を実施しました.この研究成果は,Human Movement Science誌(Increased visual bias in children with developmental coordination disorder: Evidence from a visual-tactile temporal order judgment task)に掲載されています.

研究概要

DCDとは,協調運動技能の獲得や遂行に著しい低下がみられる神経発達障害の一類型であり,その症状は,字が綺麗に書けない,靴紐が結べないといった微細運動困難から,歩行中に物や人にぶつかる,縄跳びができない,自転車に乗れないといった粗大運動困難,片脚立ちができない,平均台の上を歩けないといったバランス障害まで多岐に渡ります.DCDの頻度は学童期小児の5-6%と非常に多く,注意欠陥多動性障害,自閉症スペクトラム障害,学習障害などの他の神経発達障害とも頻繁に併存することが報告されており,近年では脳性麻痺ともリスクファクターを共有する連続体である可能性も指摘されています.またDCDと診断された児の過半数が青年期・成人期にも協調運動困難が残存するとされており,DCDの病態理解と有効なハビリテーション技術の開発は,ニューロリハビリテーション研究における喫緊の課題の一つとされています.

運動を遂行する際には,その運動を成功させるのに最も重要な感覚に優先性をつける必要があります.昼間の明るいところで歩く際には視覚から得られる情報は重要になりますが,暗闇で歩く際には視覚に頼れないので,その分,身体感覚や平衡感覚,あるいは聴覚から得られる情報に重きを置くことになります.以前からDCDを有する児では,運動において視覚情報に頼る傾向があり,この視覚情報への依存度の増加が運動パフォーマンスに悪影響を及ぼしている可能性が示唆されていました.しかしながら,これらはいずれも行動観察に基づく示唆であり,DCDを有する児が本当に他の感覚と比べて視覚に依存する特徴を持っているという確固たる証拠はありませんでした.そこで畿央大学ニューロリハビリテーション研究センターの信迫悟志 准教授らの研究チームは,定型発達(Typically developing: TD)児とDCDを有する児に参加して頂き,感覚依存特性を定量的に調査しました.その結果,DCDを有する児は,TD児と比較して,視覚依存傾向が有意に強いことが示されました.加えて,感覚依存特性と微細運動スキル(手先の器用さ)との間には相関関係が認められ,これは視覚依存傾向が増加するほど,微細運動スキルが低下することを示しました.

本研究のポイント

■ DCDを有する児は,触覚よりも視覚に依存する傾向を示した.

■ 触覚よりも視覚に依存する傾向が強いほど,微細運動機能は低下していた.

研究内容

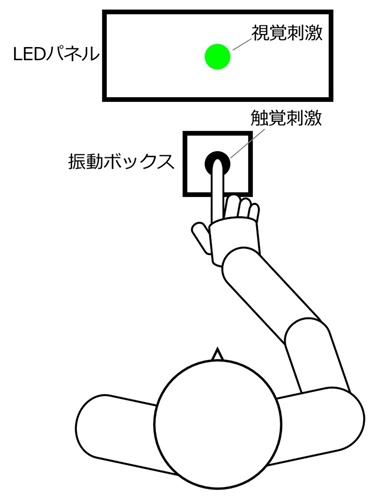

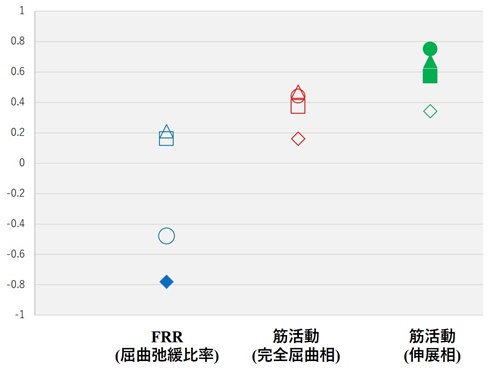

6~11歳までのDCDを有する児19名*と年齢と性別を揃えたTD児19名が本研究に参加し,視覚-触覚時間順序判断課題**を実施してもらいました(図1).この課題では,視覚刺激(光)と触覚刺激(振動)が様々な時間間隔(刺激開始非同期)で呈示され,子どもたちは視覚と触覚のどちらの感覚刺激が早く呈示されたのかを回答します.例えば,実際には触覚刺激が先に呈示されたのに,「視覚刺激の方が早かった」と回答すれば,それは視覚を優先する傾向が強いというように,感覚依存特性(視覚と触覚のどちらに知覚の偏りがあるか)を定量化する課題です.この課題の成績を解析することで得られる主観的等価点(視覚が早いと回答する割合と触覚が早いと回答する割合が丁度50%となる時間間隔)が感覚依存特性の定量指標となりました.

*視覚障害も触覚障害もない.

**Keio Method: Maeda T. Method and device for diagnosing schizophrenia. International Application No.PCT/JP2016/087182. Japanese Patent No.6560765, 2019.

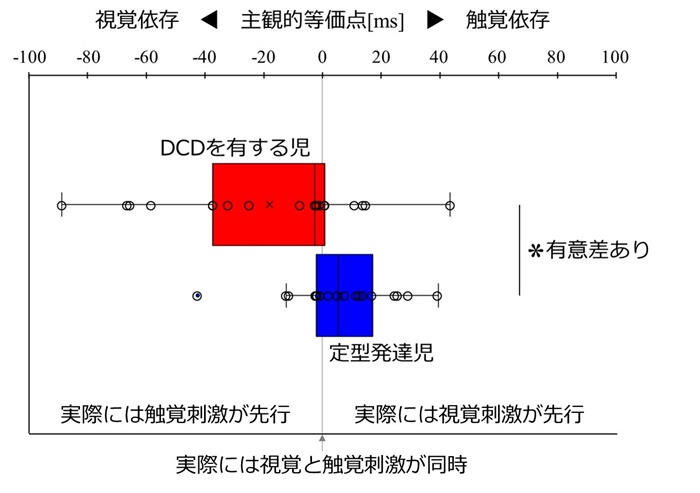

図1:視覚-触覚時間順序判断課題(Keio method: Maeda et al. 2019)

触覚刺激よりも視覚刺激の方が早く呈示される条件,視覚刺激よりも触覚刺激の方が早く呈示される条件,および視覚刺激と触覚刺激が同期して呈示される条件があり,参加児は視覚刺激と触覚刺激のどちらが先に呈示されたかを回答した.

結果として,DCDを有する児は明らかな視覚依存傾向を示し,TD児ではやや触覚に依存する傾向を示しました(図2).このことは,TD児では,視覚と触覚がほぼ同時に与えられた際に,「触覚刺激が早かった」と答える割合が多いのに対し,DCDを有する児では,「視覚刺激が早かった」と答える割合が多いことを意味しました.加えて以前の研究(Nobusako et al. Brain Sci, 2020)と一致して,感覚依存特性と微細運動スキルとの間には相関関係が認められ,視覚依存傾向が強くなるほど,微細運動スキルは低下していました.以前より微細運動スキルには,手先の触覚情報が重要とされており,それを反映した結果と考えられました.

図2:DCDを有する児とTD児における感覚依存特性の違い

本研究の意義および今後の展開

本研究は,DCDを有する児では触覚障害がないにも関わらず,触覚よりも視覚に依存しやすい特徴を持っていることを定量的に初めて明らかにし,この視覚依存特性の増加と微細運動スキルの低下には相関関係があることを示しました.このことは視覚よりも他の感覚を優先しなければならないような運動においては,とりわけ運動の不器用さが強調される可能性を示唆しています.

今後は,DCDを有する児で観察された視覚依存特性の原因(なぜ視覚に優先性を置くのか?),視覚依存特性の利点と欠点の明確化(視覚依存特性はどのようなことにメリットがあり,逆にどのようなことにはデメリットがあるのか?***),そして感覚依存特性の変化が協調運動技能の獲得や遂行に及ぼす影響について調べるさらなる研究が必要です.

***今回の研究では,視覚依存特性の増加は微細運動スキルにはマイナスの影響を与えていましたが,他の活動(行動面,認知面)にはポジティブな影響を与えている可能性があります.

関連する論文

Nobusako S, Tsujimoto T, Sakai A, Shuto T, Furukawa E, Osumi M, Nakai A, Maeda T, Morioka S.

Brain Sciences. 2020 Feb 13;10(2):100.

論文情報

Nobusako S, Osumi M, Furukawa E, Nakai A, Maeda T, Morioka S.

Human Movement Science. 2021; 75: 102743.

問い合わせ先

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

畿央大学大学院健康科学研究科

准教授 信迫悟志

Tel: 0745-54-1601

Fax: 0745-54-1600

E-mail: s.nobusako@kio.ac.jp

慢性腰痛症例の筋活動と疼痛関連因子の経時的な関連性

PRESS RELEASE 2020.12.7

慢性腰痛患者には,立位で体幹を屈曲した時に,完全屈曲位で背筋群が弛緩する屈曲弛緩現象が減弱・消失することが報告されています.また,完全屈曲位から体幹を伸展させる時に背筋群の筋活動が増強もしくは減弱することも報告されています.これらの慢性腰痛患者に特徴的な筋活動と疼痛関連因子の関連性は十分に明らかになっておらず,特に経時的な変化については,同時に変化するのか,どちらかの要素が先行して変化するのかといった経時的な関連性は検討されていませんでした.畿央大学大学院博士後期課程の 重藤 隼人 氏と森岡 周 教授 らは,慢性腰痛症例を対象に経時的に筋活動と疼痛関連因子の評価を行い,シングルケースにおけるcross-lag correlation analysisを用いて,筋活動異常の改善と疼痛関連因子の改善が同時に生じることを明らかにしました.この研究成果は,Journal of Pain Research誌 (Temporal Associations Between Pain-Related Factors and Abnormal Muscle Activities in a Patient with Chronic Low Back Pain: A Cross-Lag Correlation Analysis of a Single Case)に掲載されています.

研究概要

慢性腰痛患者の筋活動の特徴として,立位で体幹を屈曲した時に,完全屈曲位を保持した時に背筋群が弛緩する屈曲弛緩現象が減弱・消失することや,完全屈曲位から体幹を伸展させる時に背筋群の筋活動が増強もしくは減弱することが報告されています.また,慢性腰痛患者の痛みや能力障害には心理的因子や身体知覚異常などの多角的な因子が関連することが報告されています.しかし,慢性腰痛患者の筋活動と疼痛関連因子の間の経時的な関連性は明らかにされていませんでした.本研究では,経時的に筋活動と疼痛関連因子の評価を行い,シングルケースにおけるcross-lag correlation analysisを用いて,筋活動と疼痛関連因子の間の経時的な関連性を検証しました.その結果,筋活動異常の改善と疼痛関連因子の改善が同時に生じることを明らかにしました..

本研究のポイント

■ 慢性腰痛を有する1症例の筋活動と疼痛関連因子の経時的な関連性をシングルケースにおけるcross-lag correlation analysisを用いて検討した.

■ 立位体前屈における屈曲弛緩現象の低下の改善と身体知覚異常の改善が同時期に生じるを示した.

■ 体幹を伸展する時の筋活動の改善と痛み,心理的因子,能力障害の改善が同時期に生じることを示した.

研究内容

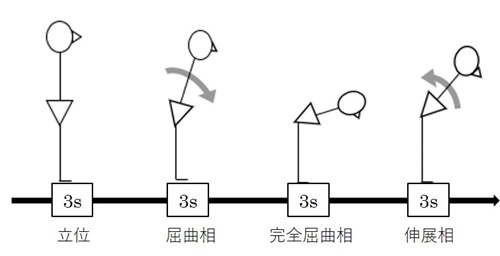

慢性腰痛を有する1症例を対象に,疼痛関連因子の評価と筋活動の評価を経時的に行いました.疼痛評価としてShort-form McGill Pain Questionnaire-2 (SFMPQ-2),心理的因子の評価としてÖrebro Musculoskeletal Screening Questionnaire-12 (OMSQ-12),身体知覚異常の評価としてFremantle Back Awareness Questionnaire (FreBAQ),能力障害の評価としてPatient-Specific Functional Scale (PSFS)を評価しました.筋活動は表面筋電図を用いて,立位体前屈課題時の脊柱起立筋の筋活動を測定し(図1),屈曲弛緩現象の指標である屈曲弛緩比率:FRR,完全屈曲位(完全屈曲相)での筋活動,伸展させている時(伸展相)の筋活動を算出しました.

図1:立位体前屈課題

経時的に測定した筋活動と疼痛関連因子の経時的な関連性を検討するために,シングルケースにおけるcross-lag correlation analysisを行いました.

図2:筋活動指標と疼痛関連因子の同時期における相関係数

各図形は〇:疼痛,△:能力障害,◇:身体知覚異常,□:心理的因子と筋活動指標との相関係数を示しています.塗りつぶされた図形は有意な相関関係であったことを示しています.

本研究の意義および今後の展開

本研究成果は,慢性腰痛患者の経時的な疼痛関連因子の変化が経時的な筋活動の変化に影響することを示唆するものです.そのため,今後はサンプルサイズを増やしてさらなる経時的な関連性の特徴を検討するとともに,疼痛関連因子を考慮した慢性腰痛患者の筋活動に対するアプローチを提唱する臨床研究を進めていく予定です.

論文情報

Shigetoh H, Nishi Y, Osumi M and Morioka S

Temporal Associations Between Pain-Related Factors and Abnormal Muscle Activities in a Patient with Chronic Low Back Pain: A Cross-Lag Correlation Analysis of a Single Case

Journal of Pain Research

問い合わせ先

畿央大学大学院健康科学研究科

博士後期課程 重藤隼人

E-mail: hayato.pt1121@gmail.com

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

畿央大学大学院健康科学研究科

教授 森岡 周

Tel: 0745-54-1601

Fax: 0745-54-1600

E-mail: s.morioka@kio.ac.jp

道具に対する視線探索における道具の新奇性と行為意図の影響

PRESS RELEASE 2020.11.24

道具使用場面において,道具や対象物の物理的な特徴から使用方法を類推する技術推論作業が重要であることが報告されています.技術推論の程度は,道具の機能部分をどれだけ見るかということで定量化されますが,道具を使用する意図の有無による視線探索の違いは明らかになっていませんでした.畿央大学大学院健康科学研究科修士課程修了生(現:医療法人社団仁生会甲南病院)の玉木義規 氏と森岡 周 教授らは,被験者に馴染みのある道具と馴染みのない道具を提示し,自由観察した時,持ち上げを意図した時,使用を意図した時の視線探索の違いを調査しました.この研究成果は,Frontiers in Psychology 誌(Effects of tool novelty and action demands on gaze searching during tool observation)に掲載されています.

研究概要

技術的推論とは,物理的な特徴から道具の使い方を推論することです.技術的推論の程度は,道具の機能的な部分への累積注視時間によって示されます.本研究では,健常成人に対して,3つの条件(自由観察,持ち上げ意図,使用意図)で馴染みのある道具と馴染みのない道具を提示した時の視線探索を調べました.その結果,使用意図なく自由観察した場合でも使用を意図した場合と同様に道具の機能部分へ視線が偏向することが明らかになりました.この結果から,単に道具を見た場合でも道具使用のための技術推論作業が自動的に出現していることが示唆されました.しかし,自由観察時の技術的推論は使用意図時ほど強くはありませんでした.このような自由観察時と使用意図時における技術的推論の違いは,自動的な技術的推論と意図的な技術的推論の違いを示している可能性があります.

本研究のポイント

持ち上げることを意図した時に比べて,使用を意図した時だけでなく,使用意図を持たずに道具を自由観察した時にも道具の機能部分への累積注視時間が長くなることを示した.また,使用意図時(意図的な技術推論)と自由観察時(自動的な技術推論)における視線探索に異なる特徴があることを示した.

研究内容

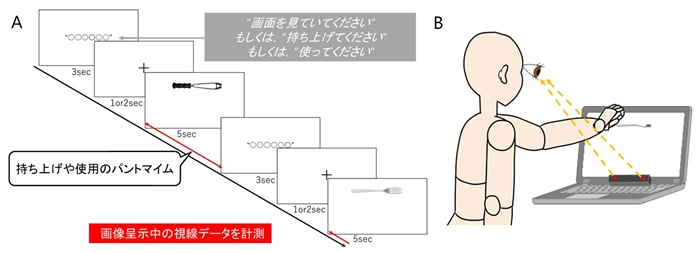

右利きの健常成人14名が実験に参加しました.被験者は3つの条件でモニター上に6つの馴染みのある道具と6つの馴染みのない道具がランダムに呈示された際の視線移動をアイトラッカー(Tobii Pro X2-60)を用いて調べられました.条件1は画面を注視するだけの自由観察条件で,条件2は持ち上げるようなパントマイムを行う持ち上げ条件,条件3は使用するようなパントマイムを行う使用条件としました.2つのパントマイム条件では,モニターの前に実際に道具があることを想定して手をモニター手前まで到達させてから,指示に応じたパントマイムを行いました(図1).

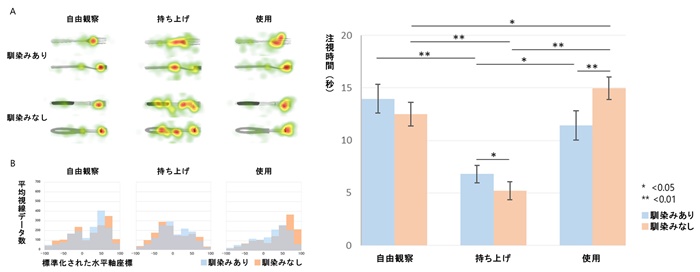

図1:(A)実験プロトコル (B)実験風景

道具の機能的な部分への累積注視時間は,技術的推論の程度の定量的な指標としました.

道具種別(馴染みの有無)と条件についての二元分散分析を行ったところ,累積注視時間は持ち上げ条件と比較して自由観察条件および使用条件で有意に増加しました.また,馴染みのない道具における累積注視時間は,自由観察条件と比較して,持ち上げ条件では有意に減少し,使用条件では有意に増加しました(図2).

図2(左):注視点の可視化 (A)注視点ヒートマップ (B)累積注視位置のヒストグラム

図2(右):機能部分への累積注視時間

本研究の意義および今後の展開

本研究では,馴染みの度合いの異なる道具観察課題において,使用意図時と自由観察時の視線探索の比較によって技術推論の程度が判別できる可能性を示唆しました.今後,道具使用障害を呈する患者に対して同様の課題を実施し,道具使用障害の病態メカニズムの探求につなげていくことが重要です.

論文情報

Tamaki Y, Nobusako S, Takamura Y, Miyawaki Y, Terada M, and Morioka S

Effects of tool novelty and action demands on gaze searching during tool observation.

Frontiers in Psychology. 2020; 11: 587270.

問い合わせ先

医療法人社団仁生会 甲南病院 リハビリテーション部

筆頭主任・作業療法士 玉木 義規(タマキ ヨシノリ)

E-mail: ot44tama@gmail.com

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

畿央大学大学院健康科学研究科

教授 森岡 周

Tel: 0745-54-1601

Fax: 0745-54-1600

E-mail: s.morioka@kio.ac.jp

痛みが予測通りに回復しない症例の特徴

PRESS RELEASE 2020.11.10

「痛み」という症状は,ひとによって回復度合いにバラつきがあり,症状が悪化する場合もあることが報告されています.畿央大学大学院博士後期課程の重藤隼人 氏と森岡 周 教授らは,病院やクリニックに通われている筋骨格系の痛みを有する患者を対象に“痛み回復予測モデル”を作成し,「中枢性感作症候群の改善度」が痛みのリハビリテーション予後を悪くすることを明らかにしました.この研究成果は,Pain Research and Management誌(Central Sensitivity Is Associated with Poor Recovery of Pain: Prediction, Cluster, and Decision Tree Analyses)に掲載されています.

研究概要

中枢性感作は,心理的因子とともに痛みを修飾する1つの因子であることが報告されています.しかし,心理的因子と痛みとの関係に中枢性感作が媒介して関与するかどうかは明らかにされていませんでした.本研究では,痛み回復予測モデルを作成し,痛み回復予測値と実測値に基づいた階層的クラスター分析を用いて,①痛みが悪化するグループ,②痛みが予測よりも回復しないグループ,③痛みが予測よりも回復するグループに分類しました.そして,多重比較および決定木分析を用いて,痛みの回復予測に適合する症例と適合しない症例に影響する要因を検証しました.その結果,痛みが予測通りに回復しないグループの特徴として,「中枢性感作症候群の改善度」が抽出されました.

本研究のポイント

■ 痛み回復予測値と実測値に基づいたクラスター分析から,①痛みが悪化するグループ,②痛みが予測よりも回復しないグループ,③痛みが予測よりも回復するグループに分類されました.

■ 痛みが予測通りに回復しないグループの特徴として,中枢性感作症候群の改善度が抽出されました.

研究内容

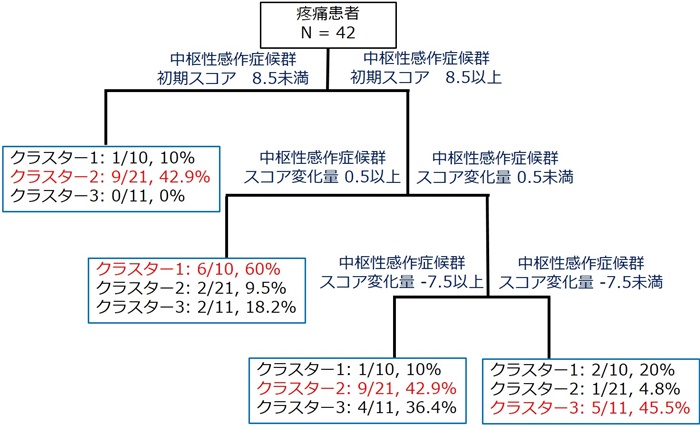

入院・外来受診患者を対象に,中枢性感作の評価としてCentral Sensitization Inventory (CSI-9),疼痛評価としてShort-form McGill Pain Questionnaire-2 (SFMPQ-2),認知情動因子としてPain Catastrophizing Scale-4 (PCS-4:破局的思考),Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS不安,抑うつ)を評価しました.1-2カ月後の再評価が可能であった患者の結果を用いて,段階的な統計解析を行いました.

<段階的な解析手順>

1.痛みの改善がみられた対象者を抽出する.

2.痛みの改善がみられた対象者のスコアに基づいて,回帰式を作成する(痛み回復モデル).

痛みの変化量 = −0.52×痛みの初期スコア − 3.34.

3.痛み回復モデルから痛み回復の予測値と実測値を算出する.

4.痛み回復の予測値と実測値に基づいた階層的クラスター分析を実施する(図1)

5.クラスター分析で分類したサブグループについて,各変数の多重比較を行う.

6.各変数の変化量の関連性に着目して,相関分析を行う.

7.痛み回復モデルに適合するグループと適合しないグループの特徴を抽出するために決定木分析を行う.

図1:従属変数をクラスター番号,独立変数を痛み関連因子とした決定木分析

クラスター 1:痛みが悪化するクラスター

クラスター 2:痛みが予測より回復しないクラスター

クラスター 3:痛みが予測より大きく回復するクラスター

決定木分析の結果,各クラスターに分類に関する予測変数として,中枢性感作症候群初期スコアと中枢性感作症候群スコア変化量が抽出されました.特に,中枢性感作症候群スコア変化量は,全てのクラスター分類に関する予測変数として抽出されました.つまり,痛みが予測通りに回復するかどうかに中枢性感作症候群の変化が関連することが示唆されました.

本研究の意義および今後の展開

本研究成果は,従来の研究で報告されていた初期の認知・情動因子および中枢性感作症候群の状態のみならず,中枢性感作症候群の変化が痛みの回復に影響することを示唆するものです.そのため,今後は中枢性感作症候群をはじめとした,痛み関連因子の変化量と合わせて痛みの変化も検討していくことで,サブタイプ分類を行いサブタイプに応じたハイブリッドアプローチを提唱する臨床研究を進めていく予定です.

論文情報

Shigetoh H, Koga M, Tanaka Y, Morioka S

Pain Research and Management 2020

問い合わせ先

畿央大学大学院健康科学研究科

博士後期課程 重藤隼人 E-mail: hayato.pt1121@gmail.com

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

畿央大学大学院健康科学研究科

教授 森岡 周

Tel: 0745-54-1601

Fax: 0745-54-1600

E-mail: s.morioka@kio.ac.jp

荷重が困難な足部CRPS患者へ『影絵』を用いた介入は有効である

PRESS RELEASE 2020.10.23

複合性局所疼痛症候群(Complex Regional pain Syndrome: CRPS)は,捻挫や打撲,骨折など四肢の障害後に痛みが遷延化する疾患です.足部など下肢のCRPS患者では,痛みへの恐怖心から,足に体重をのせて歩くことができなくなります.畿央大学大学院博士後期課程の修了生 平川善之 氏(現:福岡リハビリテーション病院・リハビリテーション部長)は,畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター長 森岡 周 教授,大阪河崎リハビリテーション大学 今井亮太 助教らと共同で,こうした痛みへの恐怖心を持つ患者に対し,「影絵」による新たな治療方法を考案し,有効性が認められた症例を報告しました.この報告は,国際雑誌「Brain Science」に「Intervention Using Body Shadow to Evoke Loading Imagery in a Patient with Complex Regional Pain Syndrome in the Foot: A Case Report」として掲載されています.

研究概要

今回報告した症例は,痛みのために足部を接地して荷重することに恐怖心を抱き,「足に体重をかけることを考えただけで痛い」と荷重を想起するだけで,予測的に足部に強い痛みを感じていました.そこで「影絵」を用いることで,痛みを予期させずに足部で荷重するイメージを形成させる新たな介入方法を実践しました.これにより,荷重への予測的な痛みは消失し,歩行能力の向上が認められました.

本研究のポイント

足部のCRPS患者に対し「影絵」を利用した新たな介入により,痛みを誘発せずに荷重するイメージを形成させる可能性があることを示した.

研究内容

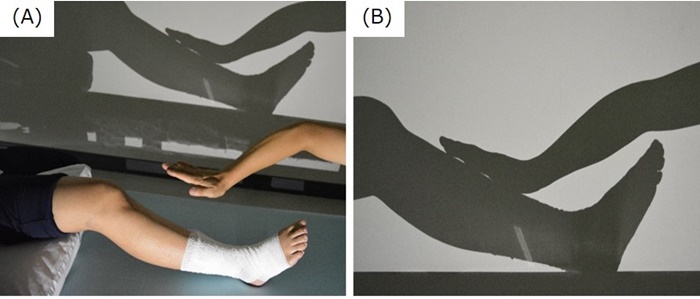

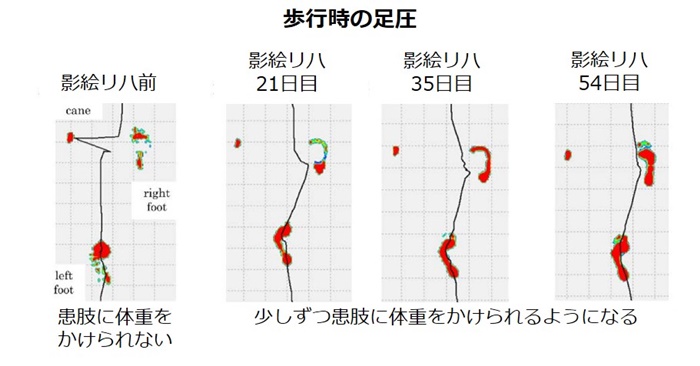

症例は,足部の外傷後にCRPSとなり,足部の強い痛みと共に膝関節から足部まで強いアロディニアがあり,身体所有感や身体イメージの欠如が認められました.そこで影絵を用いた介入を行いました.その方法は,実際の症例には触れない状況で(図1A)影絵上のみで触れている錯覚を生じさせました(図1B).これにより身体所有感と身体イメージが再形成され,アロディニアの軽減が認められました.

図1:影絵を用いたリハビリテーション

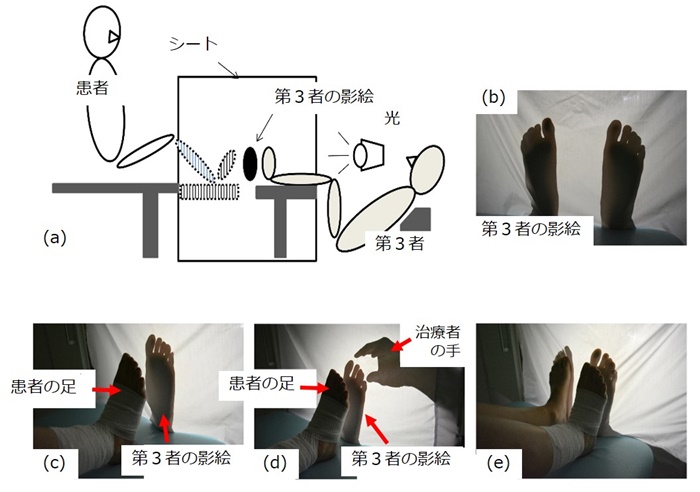

しかし,患部で荷重することへの予測的な痛みから歩行能力の改善に至りませんでした.そこで下図のように,症例とシーツで隔てた環境(図2a)で第3者の足部の影絵を作成し(図2b),その第3者の影絵が自身の影絵であると錯覚を生じさせ(図2c),その影絵をセラピストが触れる事で自身の足部を触れられているような錯覚を生じさせました(図2d).これにより足部のアロディニアが軽減し,自身の足部で第3者の影絵に触れる事が出来るようになりました(図2e).

図2:影絵を用いたリハビリテーション

その結果,影絵を用いた介入以降に身体イメージの改善にともなって歩行能力の向上が認められました(図3,4).

図3:影絵を用いたリハビリテーションによって改善する身体イメージ

図4:影絵を用いたリハビリテーションによって改善する歩行時の足圧

本研究の意義および今後の展開

CRPS患者の痛みには,身体認知能力や心理要因などが影響します.特に足部など下肢のCRPS患者では,痛みが予測されることで荷重困難となります.今回報告した『影絵』を用いた新たな臨床介入を用いることで,身体認知能力を向上させるともに,荷重に対する予測的な痛みを生じさせることなく,荷重のイメージを想起させることが可能となりました.

今後は,影絵を用いた介入の適応患者の特徴を整理し,その適応範囲を検討するなど,より詳細な検証作業が必要になると考えられます.

論文情報

Hirakawa Y, Imai R, Shigetoh H, Morioka S.

Intervention Using Body Shadow to Evoke Loading Imagery in a Patient with Complex Regional Pain Syndrome in the Foot: A Case Report.

Brain Sci. 2020 Oct 9;10(10):E718.

問い合わせ先

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

畿央大学大学院健康科学研究科

教授 森岡 周

Tel: 0745-54-1601

Fax: 0745-54-1600

E-mail: s.morioka@kio.ac.jp

発達性協調運動障害を有する児の改変された運動主体感

PRESS RELEASE 2020.10.21

予測された感覚フィードバックが実際の感覚フィードバックと時間的に一致する時,その行動は自己によって引き起こされたと経験されます.このように私が自分の行動のイニシエーターでありコントローラーであるという経験のことを運動主体感と呼びます.運動主体感は,ヒトの意欲的な行動に強く関連する重要な経験であり,この経験の重要性は,多くの神経障害・精神障害(脳卒中後病態失認,統合失調症,不安障害,抑うつ,脳性麻痺,自閉症スペクトラム障害)で強調されています.しかしながら,発達性協調運動障害(Developmental Coordination Disorder: DCD)を有する児における運動主体感については,明かになっていませんでした.畿央大学ニューロリハビリテーション研究センターの信迫悟志 准教授らは,中井昭夫 教授(武庫川女子大学),前田貴記 講師(慶應義塾大学)らと共同で,DCDを有する児の運動主体感について調べる初めての研究を実施しました.この研究成果は,Research in Developmental Disabilities誌(Altered sense of agency in children with developmental coordination disorder)に掲載されています.

研究概要

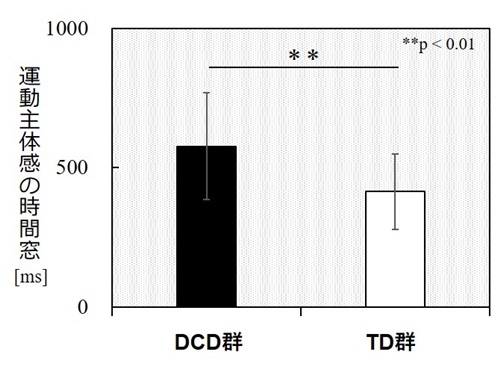

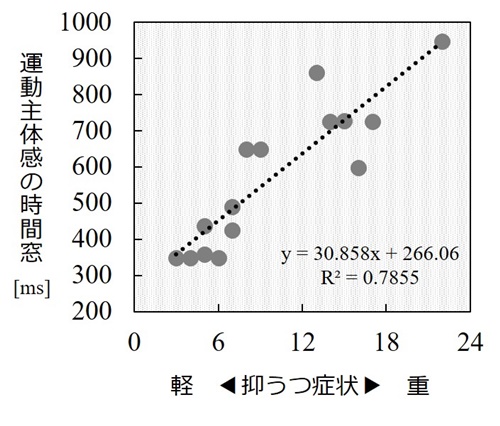

DCDとは,協調運動技能の獲得や遂行に著しい低下がみられる神経発達障害の一類型であり,その症状は,字が綺麗に書けない,靴紐が結べないといった微細運動困難から,歩行中に物や人にぶつかる,縄跳びができない,自転車に乗れないといった粗大運動困難,片脚立ちができない,平均台の上を歩けないといったバランス障害まで多岐に渡ります.DCDの頻度は学童期小児の5-6%と非常に多く,自閉症スペクトラム障害,注意欠陥多動性障害,学習障害などの他の発達障害とも頻繁に併存することが報告されています.またDCDと診断された児の50-70%が青年期・成人期にも協調運動困難が残存し,頻繁に精神心理的症状(抑うつ症状,不安障害)に発展することも明らかになっています.DCDのメカニズムとしては,運動学習や運動制御において重要な脳の内部モデルに障害があるのではないかとする内部モデル障害説が有力視されており,それを裏付ける多くの研究報告があります.一方で,内部モデルは「その行動を引き起こしたのは自分だ」という運動主体感の生成に関与していることが分かっています.すなわち内部モデルにおいて,自分の「行動の結果の予測」と「実際の結果」との間の時間誤差が少なくなると,その行動は自分が引き起こしたものだと感じられ,時間誤差が大きくなると,その行動は自分が引き起こしたものではないと感じられます.したがって, DCDを有する児では,内部モデル障害のために,この運動主体感が変質している可能性がありますが,それを調査した研究は存在しませんでした.そこで畿央大学ニューロリハビリテーション研究センターの信迫悟志 准教授らの研究チームは,定型発達児(Typically developing: TD群)とDCDを有する児(DCD群)に参加して頂き,運動主体感の時間窓を調査しました.その結果,TD群とDCD群の両者ともに,運動とその結果との間の時間誤差が大きくなるのに伴って,運動主体感は減少していきました.しかしながら,その時間窓は,TD群よりもDCD群の方が延長していたのです.このことは,DCDを有する児では,行動とその結果の間に大きな時間誤差があったとしても,結果の原因を誤って自己帰属(誤帰属)したことを意味しました.加えて,TD群では,運動主体感の時間窓と微細運動機能との間に相関関係が認められたのに対して,DCD群では,運動主体感の時間窓と抑うつ症状との間に相関関係が認められました.この研究は,DCDを有する児の運動主体感が変質していることを定量的に明らかにし,その運動主体感の変質と内部モデル障害,および精神心理的症状との間には,双方向性の関係がある可能性を示唆しました.

本研究のポイント

■ DCDを有する児の運動主体感の時間窓は,TD児よりも延長していた.

=DCDを有する児では,行動とその結果の間に大きな時間誤差があったとしても,結果の原因を誤って自己帰属(誤帰属)した.

■ DCDを有する児の運動主体感の時間窓は,抑うつ症状と相関していた.

=誤った自己帰属(誤帰属)が大きくなるほど,抑うつ症状が重度化していた.

■ DCDを有する児において,内部モデル障害,精神心理的症状,および運動主体感との間には双方向性の関係があるかもしれない.

研究内容

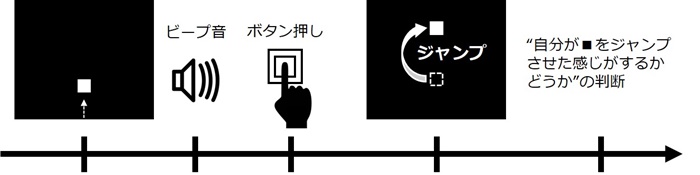

8~11歳までのDCDを有する児15名とTD児46名が本研究に参加し,Agency attribution task*(Keio method: Maeda et al. 2012, 2013, 2019)を実施してもらいました(図1).この課題は,参加児のボタン押しによって画面上の■がジャンプするようにプログラムされています.そして,ボタン押しと■ジャンプの間に時間的遅延を挿入することができ,この遅延時間として100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000ミリ秒の10条件を設定しました.そして,参加児には”自分が■をジャンプさせた感じがするかどうか”を回答するように求められ,参加児がどのくらいの遅延時間まで運動主体感が維持されるのか(運動主体感の時間窓)を定量化しました.さらに参加児はDCD国際標準評価バッテリー(M-ABC-2)や小児用抑うつ評価(DSRS-C)などの評価も受けました.

図1:Agency attribution task(Keio method: Maeda et al. 2012, 2013, 2019)

*Keio Method: Maeda T. Method and device for diagnosing schizophrenia. International Application No.PCT/JP2016/087182. Japanese Patent No.6560765, 2019.

結果として,DCD群の運動主体感の時間窓は,TD群と比較して,有意に延長しました(図2).このことは,DCDを有する児では,行動とその結果の間に大きな時間誤差があったとしても,結果の原因を誤って自己帰属(誤帰属)したことを意味しました.この結果には2つの理由が考えられました.一つは,以前の研究(Nobusako et al. Front Neurol, 2018)から,DCDを有する児では,TD児と比較して,内部モデルにおける感覚-運動統合機能が低下しているためであると考えられました.もう一つは,DCDを有する児では,意図した動きと実際の動きが完全に一致しない状況(すなわち運動の失敗)を頻繁に経験するためであると考えられました.

図2:DCDを有する児とTD児における運動主体感の時間窓の違い

加えて,TD児の運動主体感の時間窓と微細運動機能との間には,有意な相関関係がありました.このことは,内部モデルが,学童期児童の運動主体感の生成に比較的大きな貢献をしていることを示した以前の研究(Nobusako et al. Cogn Dev, 2020)と一致していました.

一方,重要なことに,DCDを有する児における運動主体感の時間窓と抑うつ症状との間には,有意な相関関係があり,このことは誤った自己帰属(誤帰属)が大きくなるほど,抑うつ症状が重度化したことを意味しました(図3).

図3:DCDを有する児における運動主体感の時間窓と抑うつ症状との相関関係

本研究の意義および今後の展開

本研究は,DCDを有する児では,運動主体感が変質している(時間窓が延長している)ことを定量的に初めて明らかにし,この運動主体感の変質と内部モデル障害,そして精神心理的症状との間には双方向性の関係があることを強く示唆しました.

今後,本研究で提起されたいくつかの限界点を考慮して,DCDを有する児における改変された運動主体感が,運動の不器用さ,そして精神心理的問題の発生に,どのように関与しているのかを調べるさらなる研究が必要です.

関連する先行研究

論文情報

問い合わせ先

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

畿央大学大学院健康科学研究科

准教授 信迫悟志

Tel: 0745-54-1601

Fax: 0745-54-1600

E-mail: s.nobusako@kio.ac.jp

ルールへの気づきが行為主体感を増幅させる

PRESS RELEASE 2020.9.29

自身の行為を制御している感覚を行為主体感といいます.畿央大学大学院博士後期課程の林田一輝 氏と森岡 周 教授はルールへの気づきが行為主体感を増幅させるのかどうかについて検証しました.この研究成果は,Brain Sciences誌(Intentional Binding Effects in the Experience of Noticing the Regularity of a Perceptual-Motor Task)に掲載されています.

研究概要

運動制御は,予測と結果を比較照合する繰り返しによって精緻になります.このモデルは,行為主体感の生成でも同じことが考えられています.行為主体感とは,自身の行為を制御している感覚のことであり,予測と結果の誤差が小さいと「この行為は自分で起こしたものである」という経験をすることができます.我々は過去の研究で,知覚運動能力が高いと行為主体感が増幅することを報告しました(Morioka et al. 2018).しかしながら,どのような要素が行為主体感に影響したのかは不明でした.本研究では,運動課題中の気づき経験が行為主体感へ与える影響を調査することを目的としました.参加者は,暗黙的なルールを含む知覚運動課題とintentional binding課題(行為主体感を定量的に測定できる方法)を同時に実行しました.実験終了後にルールに気づいたかどうかを聴取することで「気づきあり群」と「気づき無し群」に分けることができました.実験の結果,「気づき無し群」と比較して「気づきあり群」は,intentional binding効果が徐々に増幅しました.つまり,法則性(ルール)への気づきが行為主体感を増幅させることが明らかになりました.

本研究のポイント

■ 気づき経験が行為主体感に影響する可能性がある.

研究内容

29名の健常人が実験に参加しました.参加者は水平方向に反復運動する円形オブジェクトをキー押しによって画面の中央で止める知覚運動課題を行いました.キーを押すとすぐに円形オブジェクトが止まり,そのキー押しから数100ms遅延して音が鳴りました.参加者は,キーを押してから音が聞こえるまでの時間間隔を推定しました.この時間間隔を短く感じるほど行為主体感が増幅していることを示します(intentional binding効果).知覚運動課題のルールへの気づき経験を与えるために,円形オブジェクトの移動速度を暗黙的なルールに基づいて変更しました.移動速度は5段階(速度1:7.09度/秒,速度2:14.13度/秒,速度3:21.06度/秒,速度4:27.84度/秒,速度5:34.43度/秒)であり,速度は1秒ごとに速度1から速度5に徐々に変更されました.速度5の後,速度は再び速度1に設定されました.このループは,参加者がキーを押すまで繰り返されました.すべての試行終了後,参加者は暗黙の規則性に気づいたかどうか聴取されました.本実験は1ブロック18試行,全10ブロックで構成され,3つの段階(初期, 中期, 後期)に分けることで運動課題とbinding効果の時系列的な変化を調査しました(図1).

図1:知覚運動課題とintentional binding課題(行為主体感を定量的に測定できる方法)

「気づきあり群」17名,「気づき無し群」12名に分けられました.「気づきあり群」における高い知覚順応効果は参加者がルールに気づいていた結果であることを示しています(図2a).さらに,「気づきあり群」は徐々にbinding効果が増幅したのに対して,「気づき無し群」は徐々にbinding効果が減少していました(図2b).

図2a.知覚運動課題の成績:気づきあり群はタスク数を重ねるほど成績が高まっています

図2b.Binding効果(=行為主体感の数値):気づきあり群はタスク数を重ねるほど行為主体感は高まっていきます*緑バーが低くなるほど行為主体感が高くなっていることを意味します

本研究の意義および今後の展開

本研究は,気づきが行為主体感に影響を及ぼす可能性を示唆しました.本研究結果は行為主体感の変容プロセス解明の一助になることが期待されます.

関連する先行研究

論文情報

Hayashida K, Nishi Y, Masuike A and Morioka S.

Intentional Binding Effects in the Experience of Noticing the Regularity of a Perceptual-Motor Task.

Brain Sci. 2020

問い合わせ先

畿央大学大学院健康科学研究科

博士後期課程 林田 一輝(ハヤシダ カズキ)

E-mail: kazuki_aka_linda@yahoo.co.jp

Tel: 0745-54-1601 Fax: 0745-54-1600

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

センター長 森岡 周(モリオカ シュウ)

Tel: 0745-54-1601 Fax: 0745-54-1600

E-mail: s.morioka@kio.ac.jp

術後早期の運動躊躇が1ヶ月後の運動機能を予測する

PRESS RELEASE 2020.9.24

術後早期における運動学的異常の1つに「運動躊躇」があります.この運動躊躇とは,「運動方向を切り変える時間」であり,運動恐怖との密接な関係が報告されています(Imai et al. 2018).今井亮太さん(畿央大学大学院 博士後期課程修了(現:大阪河崎リハビリテーション大学 助教))は,畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター 森岡 周 教授,大住倫弘 准教授,石垣智也さん(畿央大学大学院 博士後期課程修了(現:名古屋学院大学 助教))らと共同で,橈骨遠位端骨折術後早期の指タッピング運動の分析をして,術後早期の運動躊躇が1ヶ月後の運動機能を悪くすることを明らかにしました.この研究成果は,HAND誌(Kinematic analyses using finger-tapping task for patients after surgery with distal radius fracture at acute phase)に掲載されています.

研究概要

術後遷延痛・慢性疼痛の発症率は約30~50%と言われており,中でも10%は,重篤な痛みを有します.こうした,遷延化・慢性化する原因の一つとして,“運動恐怖”があり,それは運動障害にも悪影響を及ぼすことが報告されています.この運動恐怖は運動学的分析によって定量化することが可能であり,特に「運動方向を切り替える時間」は運動恐怖と密接に関係していることから,「運動躊躇」と呼ばれています(Imai et al. 2018).しかしながら,術後早期の運動躊躇が運動機能の改善に影響を与えるかどうかは明らかにされていませんでした.そこで本研究では,指タッピング運動の分析によって,運動躊躇を定量化し,術後1ヶ月後の運動機能への影響を明らかにすることを目的としました.

本研究のポイント

■ 術後早期における運動躊躇の時間が1ヶ月後の運動機能に悪影響を及ぼす.

研究内容

橈骨遠位端骨折術後における①痛み(安静時痛,運動時痛),②運動恐怖,③運動機能(DASH)と指タッピング運動データとの関係性を調査しました.評価期間は術後1,3,5,7,14,21,30日まで継続的に実施しました.指タッピング運動の計測は,手指に指タッピング装置UB-1(日立コンピューター機器株式会社)を取り付け,20秒間できるだけ速く・大きく指タッピング運動をしてもらいました(図1).

図1:指タッピング運動と分析

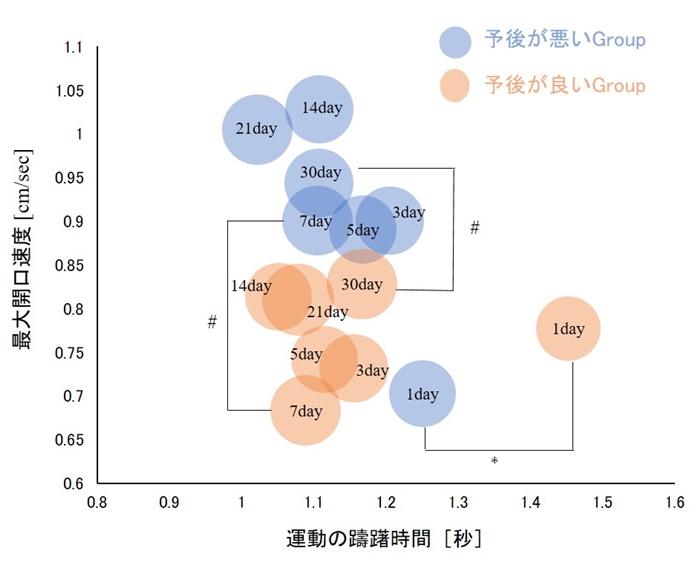

術後1ヶ月後の運動機能の予後が悪いGroupと良いGroupと比較すると,悪いGroupは術後1日目における運動躊躇の時間が有意に延長していました(図2).さらに,術後1日目の運動の躊躇時間と術後1ヶ月後の運動機能との間に有意な相関関係が認められた.つまり,術後1日目に運動を躊躇している(≒運動することを恐がっている)症例は,運動機能が改善しにくいという結果が得られました.

図2:運動機能の予後が悪い/良いGroupにおける運動躊躇と運動速度(*バブル内の日数は,指タッピング運動の計測が術後何日後に実施されたのかを表す)

本研究の意義および今後の展開

本研究結果は,定量化された術後患者の運動恐怖から1ヶ月後の運動機能を予測できることを示唆しています.こうした,術後早期の運動学的評価が,術後患者の運動機能評価の一助になればと思っています.今後は,様々な疾患で特徴を明らかにすることと,術後6ヵ月や術後1年の評価を実施し,検討を行います.術後の運動機能障害へ貢献できればと考えています.

関連する先行研究

Imai R, Osumi M, Ishigaki T, Morioka S. Relationship between pain and hesitation during movement initiation after distal radius fracture surgery: A preliminary study. Hand Surg Rehabil. 2018;37(3):167-170.

論文情報

Imai R, Osumi M, Ishigaki T, Morioka S.

Hand 2020

問い合わせ先

畿央大学大学院健康科学研究科

大住倫弘

E-mail: m.ohsumi@kio.ac.jp

Tel: 0745-54-1601 Fax: 0745-54-1600