感覚-運動が不一致した際に惹起される異常知覚の要因

PRESS RELEASE 2016.12.9

運動を行おうとする運動の意図と実際の感覚情報との間に不一致が生じると,手足に痛みやしびれといった感覚に加え,奇妙さや嫌悪感といった異常知覚が惹起されます.畿央大学大学院健康科学研究科博士後期課程の片山脩らは,これらの異常知覚の惹起には頭頂領域の活動が関係していることを明らかにしました.この研究成果は,Journal of Pain Research誌(Dysesthesia symptoms produced by sensorimotor incongruence in healthy volunteers: an electroencephalogram study)に12月9日に掲載されました.

研究概要

脊髄損傷や腕神経損傷といった神経に損傷が生じた後に,一般的に治癒すると言われている期間を過ぎても痛みが残存することがあります.この痛みを慢性化させる要因の一つとして,神経に損傷を受けた手足を動かそうとする意図と,実際には動かないという感覚フィードバックとの間に生まれる「不一致」があげられています.過去の研究では,このような不一致を実験的に付加すると,健常者でも「痛みの増強」や「腕の重さ」の異常知覚,あるいは嫌悪感といった情動反応が惹起されると報告されています.しかし,これまでの研究報告では,「不一致」が生じた時の異常知覚と関係している脳領域は明らかにされていませんでした.そこで研究グループは,異常知覚の惹起と関係している脳領域を脳波解析によって検討しました.その結果,「不一致」によって生じる「奇妙さ」と右後頭頭頂領域の脳活動に有意な相関関係があることが認められました.

本研究のポイント

不一致によって生じる異常知覚には,頭頂領域の活動が関与していることを明らかにした..

研究内容

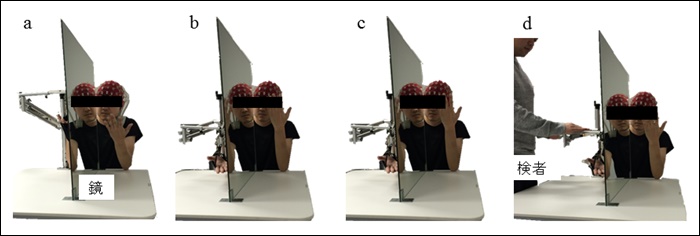

鏡を身体の真ん中に設置して,テーブルに肘をつけた状態で肘関節の曲げ伸ばしの運動を異なる4種類の条件で行ってもらいました(図1).

図1 設定した4種類の条件

本研究では様々な不一致条件を設定しました.

(a): 一致条件(運動の意図,体性感覚,視覚がすべて一致した条件)

肘関節の曲げ伸ばしの運動を同じ方向に左右対称に行ってもらいました.

(b): 不一致条件(運動の意図と体性感覚に対して,視覚が不一致した条件)

一側の肘関節を曲げた際に,もう一方の肘関節は非対称の運動になるように伸ばす(非対称の関係になるように曲げ伸ばし運動を繰り返します).

(c): 意図不一致条件(運動の意図と視覚が不一致した条件)

左の肘関節のみ曲げ伸ばしの運動を行ってもらい,右肘関節は左肘関節とは非対称の運動方向になるように動かすイメージをしてもらいました(実際には動かしていない).

(d): 体性感覚不一致条件(体性感覚と視覚が不一致した条件)

左の肘関節のみ曲げ伸ばしの運動を行ってもらい,右肘関節は左右非対称の運動になるように他動的に動かされました.

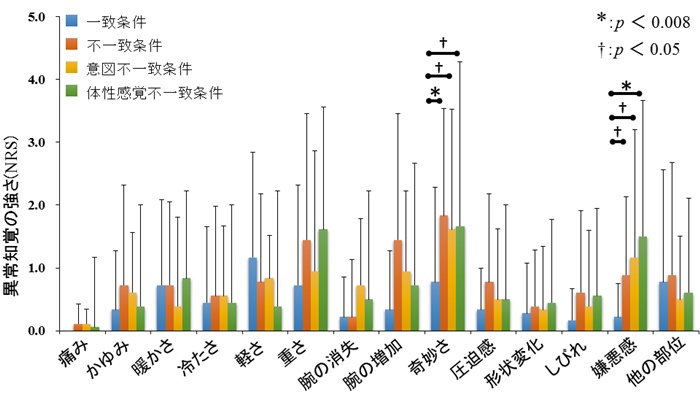

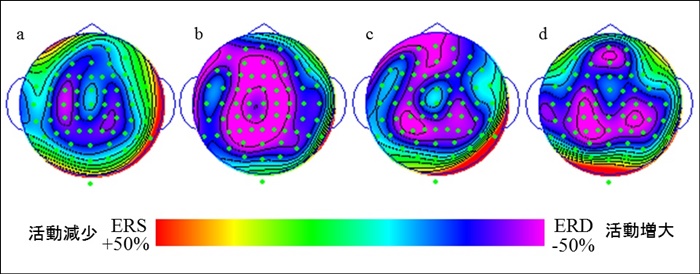

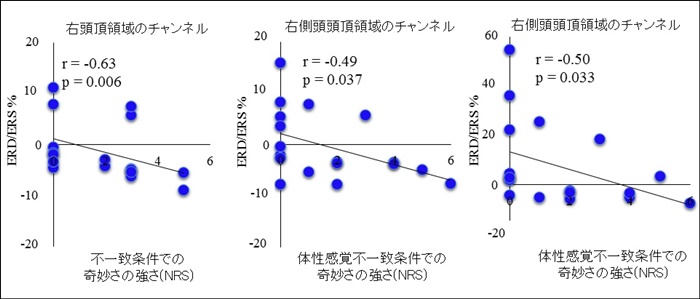

本研究では各条件中に脳波を測定し,運動中に鏡に隠れた右腕に感じた異常知覚とその強さを聴取しました.その結果,いずれの不一致条件においても奇妙さと嫌悪感が強く惹起されました(図2).各条件の脳活動をみると前頭領域ではいずれの条件でも活動の増大を認めたましたが,頭頂領域においては条件間に違いがみられました。不一致条件(b)では両側半球で活動の増大を認め、意図不一致条件(c)では、左半球にて活動の増大、体性感覚不一致条件(d)では、右半球で活動の増大が認められました.その中でも,不一致条件(b)と体性感覚と視覚情報とを不一致させた体性感覚不一致条件(d)に生じる異常知覚の強さと右後頭頭頂領域の脳活動に有意な相関関係を認めました(図4).このことから,異常知覚の惹起には頭頂領域の活動が関与することが明らかになりました.

図2 各条件で惹起した異常知覚の強さの比較

奇妙さと嫌悪感といった異常知覚が一致条件に対して,それぞれの不一致条件で強く惹起されました.

図3 各条件の脳活動の比較

全ての条件で前頭領域の活動の増大を認めたが,頭頂領域の活動の増大には条件間で違いが認められました.a: 一致条件,b: 不一致条件,c: 意図不一致条件,d: 体性感覚不一致条件

図4 異常知覚の強さと脳活動の相関分析

不一致条件(b)と体性感覚不一致条件(d)が類似して異常知覚の強さと右後頭頭頂領域の脳活動に有意な相関関係を認めました.

本研究の意義および今後の展開

本研究成果は,脊髄損傷や腕神経損傷後などに痛みが慢性化している方や慢性化を早期から予防していくリハビリテーションとして,運動を行ってもらう際に体性感覚と視覚情報を一致させることを意識した介入が痛みの慢性化を改善および予防することにつながると考えられます.

今後は感覚-運動の不一致による運動の側面への影響を検証していく予定です.

論文情報

Katayama O, Osumi M, Kodama T, Morioka S. Dysesthesia symptoms produced by sensorimotor incongruence in healthy volunteers: an electroencephalogram study. J Pain Res. 2016.

問い合わせ先

畿央大学大学院健康科学研究科

博士後期課程 片山 脩(カタヤマ オサム)

Tel: 0745-54-1601 Fax: 0745-54-1600

E-mail: b6725634@kio.ac.jp

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

センター長 森岡 周(モリオカ シュウ)

Tel: 0745-54-1601

Fax: 0745-54-1600

E-mail: s.morioka@kio.ac.jp