因果関係が明らかな状況下での他者の存在による因果帰属の変化

PRESS RELEASE 2021.1.7

「責任転嫁」は行為結果の原因が曖昧な状況によって起こる社会的問題であることはよく知られています.しかしながら,因果関係が明らかな状況においても責任転嫁が生じるかどうかは不明でした.この潜在的な責任転嫁の可能性を畿央大学大学院博士後期課程の林田一輝 氏と森岡 周 教授はtemporal bindingという手法を用いて検証しました.この研究成果は,Frontiers in Psychology誌(Changes of Causal Attribution by a Co-Actor in Situations of Obvious Causality)に掲載されています.

研究概要

責任転嫁はよく知られた社会現象であり,医療現場においては人命に関わる問題を引き起こします.これまでの研究では,他者の存在によって結果の原因が曖昧になることで,責任帰属が低下していました.しかしながら,自己と他者の両方が結果の原因であることが「明白」な状況であっても,責任転嫁をもたらすかどうかは不明でした.この潜在的な責任転嫁の可能性を知覚的な因果帰属の指標であるtemporal binding(TB)という手法を用いて検証しました.TB効果が低い場合には,責任転嫁が増加していることを示します.因果帰属に及ぼす他者の存在の影響を調べるために,参加者はALONE条件(参加者のみ)またはTOGETHER条件(参加者と他者)の2つの実験条件を実施しました.これらの条件間では「行動が共有されているかどうか」という点だけが異なっており,両条件とも結果の原因が参加者であることは明白な状況でした.参加者の行為結果に対して責任感を感じさせるために,他者に大きな金銭的損失を与えるHigh harm条件と小さな金銭的損失を与えるLow harm条件,金銭的損失を与えないBaseline条件の設定をし,参加者に罪悪感を惹起させる手続きを行いました.実験の結果,他者に大きな金銭的損失を生じさせてしまう条件(High harm条件をTOGETHER条件で実施した場合)では,TB効果が低い値を示しました.つまり,自分のせいで他者に損害が生じた場面にもかかわらず,「他者の損失は自分のせいではない」という責任転嫁が生じました.本研究では,結果の原因が明らかであっても,他者と行動を共にすることによって知覚的な因果帰属が変化することが示唆されました.このことは,非人道的な状況における責任転嫁のメカニズムを理解する上で重要があると考えられます.

本研究のポイント

■ 因果関係が明らかな状況下でも他者との行為の共有は知覚的な因果帰属を変調させる可能性がある.

研究内容

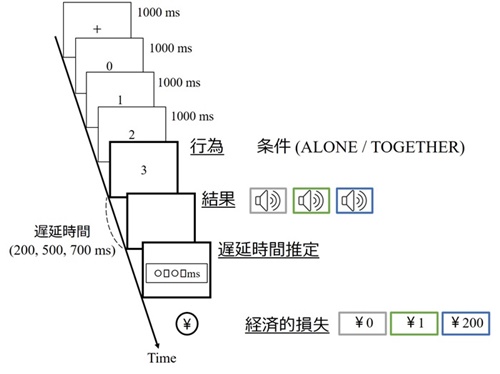

画面上にクロスが1秒間表示された後,1秒ごとに数字をカウントし,数字が3を表示したら,参加者はキーを押すように指示されました.そのキー押しから少しの時間遅延があり,音が鳴りました.ここの時間遅延は,ランダムに200,500,700msが設定されましたが,参加者は1~1000msまでのランダムな時間遅延であると伝えられていました.

図1:実験タスク

参加者はどれだけの時間遅延であったかを推定し,キーボードを用いてその値を回答しました.この時間遅延が短く感じる程,行為(キー押し)と結果(音)の因果帰属が高いことを示します.音の周波数は300Hz,1000Hz,3000Hzのいずれかであり,それぞれの周波数に金銭的損失額が関連付けられていました.金銭的損失額は,損失なしのBaseline条件,1円損失のLow harm条件,200円損失のHigh harm条件の3つの条件で構成されました.ここで提示される周波数(金銭的損失額)の順序は予測不可能でした.Low harm条件またはHigh harm条件の音が鳴ったとき,参加者は時間遅延を推定した後に,実験者が実際に金額を減らす手順を確認しました.参加者は,他者が元々いくら持っていて,いくらお金が減るかについては知らされていませんでした.参加者は,ALONE条件とTOGETHER条件でそれぞれ81回の試行を行いました.10回の練習試行では,周波数と金銭的損失額の関連づけを十分に理解していることが確認されました.実際には,TOGETHER条件では実験者が使用したキーが反応せず,金銭的損失もありませんでした.これらの事実は,すべての実験終了後に参加者に知らされました.(図1).

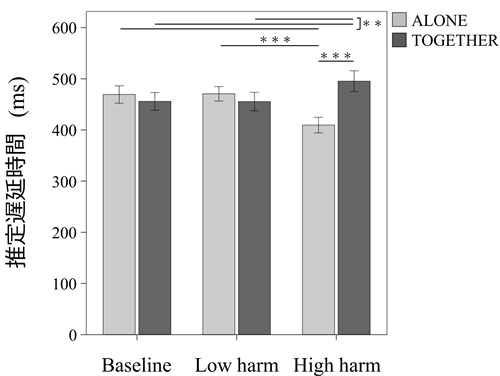

この実験の結果,High harm条件を他者と一緒に実施すると(High harm条件×TOGETHER条件),推定遅延時間が有意に延長しました(図2).この推定遅延時間が短いほど,自分がボタンを押したという責任を感じていることを表していることから,High harm条件×TOGETHER条件で推定遅延時間が延長することは,他者の損害を自分のせいではないという責任転嫁が生じていることを表しています.つまり,因果関係が明らかな状況においても責任転嫁が生じたということになります.

図2:ALONE 条件とTOGETHER条件の各金銭的損失条件の関係.推定遅延時間が小さい程,因果帰属(自分がボタンを押して音が鳴るという因果帰属)の増幅を示す.High harm条件において,ALONE条件よりもTOGETHER条件で推定遅延時間の有意な延長を認めた.***p < 0.001,**p < 0.01

本研究の意義および今後の展開

本研究は他者との行為共有が知覚的な因果帰属を変調させる可能性を示唆しました.責任転嫁のメカニズムはまだまだ不明なことが多く,本研究結果は社会的な行為結果の因果帰属変容プロセス解明の一助になることが期待されます.

関連する先行研究

Hayashida K, Nishi Y, Masuike A, Morioka S.

Intentional Binding Effects in the Experience of Noticing the Regularity of a Perceptual-Motor Task.

Brain Sci. 2020 Sep 22;10(9):659.

論文情報

Hayashida K, Miyawaki Yu, Nishi Y and Morioka S.

Changes of Causal Attribution by a Co-Actor in Situations of Obvious Causality.

Front Psychol. 2021

問い合わせ先

畿央大学大学院健康科学研究

科

博士後期課程 林田 一輝(ハヤシダ カズキ)

E-mail: kazuki_aka_linda@yahoo.co.jp

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

畿央大学大学院健康科学研究科

教授 森岡 周

Tel: 0745-54-1601

Fax: 0745-54-1600

E-mail: s.morioka@kio.ac.jp