障害者支援施設における運動への動機づけとソーシャルサポート

PRESS RELEASE 2022.3.16

障害者支援施設では、社会参加を実現するために身体機能の維持・向上を目的として運動に取り組む必要があります.また,18ヵ月以上の長期間に及ぶ場合もあり,動機づけを維持する必要があります.畿央大学大学院 博士後期課程 乾 康浩 氏 と 森岡 周 教授 ら は,障害者支援施設における運動への動機づけに関係する要因について検証しました.その結果,従来から重要視されていた運動機能や自己効力感よりも,ソーシャルサポートが動機づけに関連することが明らかになりました.この研究成果はAnnals of Medicine誌(Relationship between exercise motivation and social support in a support facility for persons with disabilities in Japan)に掲載されています.

研究概要

障害者支援施設では,社会参加を実現するために身体機能の維持・向上を目的として運動に取り組む必要があります.しかし,入所期間は18ヵ月以上と長期に及ぶ場合もあり,動機づけを維持する必要があります.動機づけには,運動能力や自己効力感といった個人的要因と,ソーシャルサポートが関連するとされていますが,家族支援困難などの理由で入所する可能性のある障害者支援施設ではソーシャルサポートの影響が大きい可能性が考えられました.さらに,動機づけは自らの意思と判断で行う自律的動機づけと外部からの誘因によって生じる統制的動機づけに分類されることから両方の側面から把握する必要があります.畿央大学大学院 博士後期課程 乾 康浩 氏,森岡 周 教授 ら の研究チームは,運動への動機づけを評価する質問紙Behavioral Regulation in Exercise Questionnaire-2を用いて評価し,個人的要因およびソーシャルサポートとの関係性を分析しました.その結果,自律的動機づけには家族サポートと施設サポートが関連し,統制的動機づけは家族サポートが低い場合にピアサポートが関連する結果となり,いずれも個人的要因との関連は見られませんでした.

本研究のポイント

■ 障害者支援施設入所者の運動への動機づけを自律的動機づけと統制的動機づけの両方から評価したところ,いずれの動機づけにも個人の能力よりもソーシャルサポートの関連が強く認められました.

■ 自律的動機づけには家族サポートと施設サポートが関連し,統制的動機づけには,家族サポ―トが低下している場合にピアサポートが関連することが明らかにされました.

研究内容

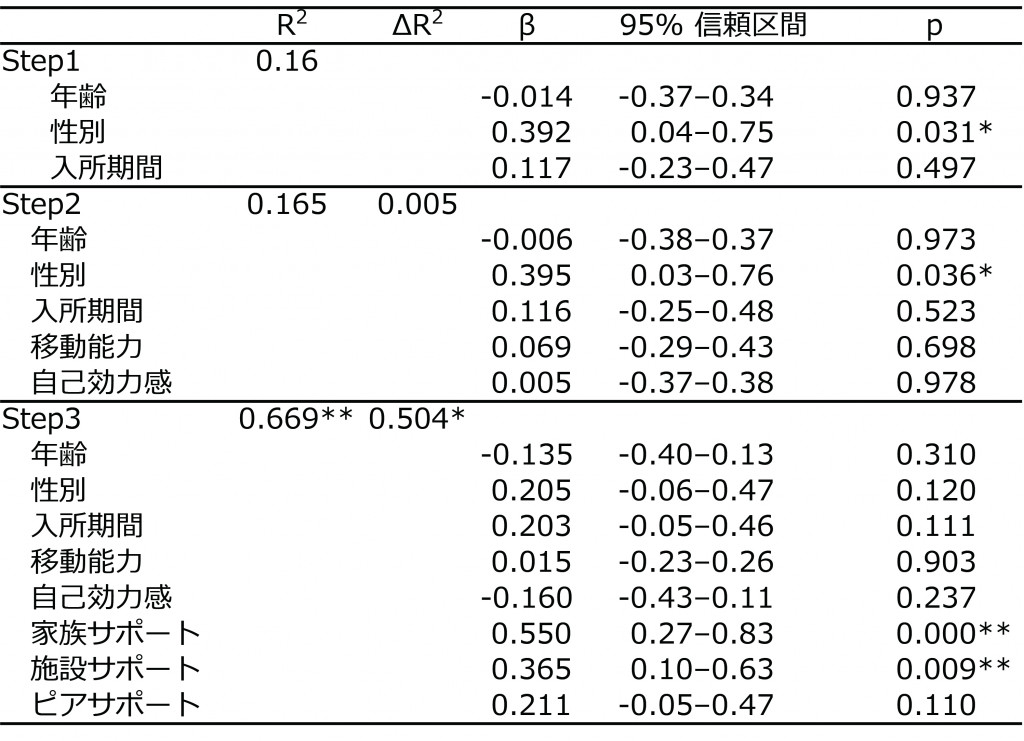

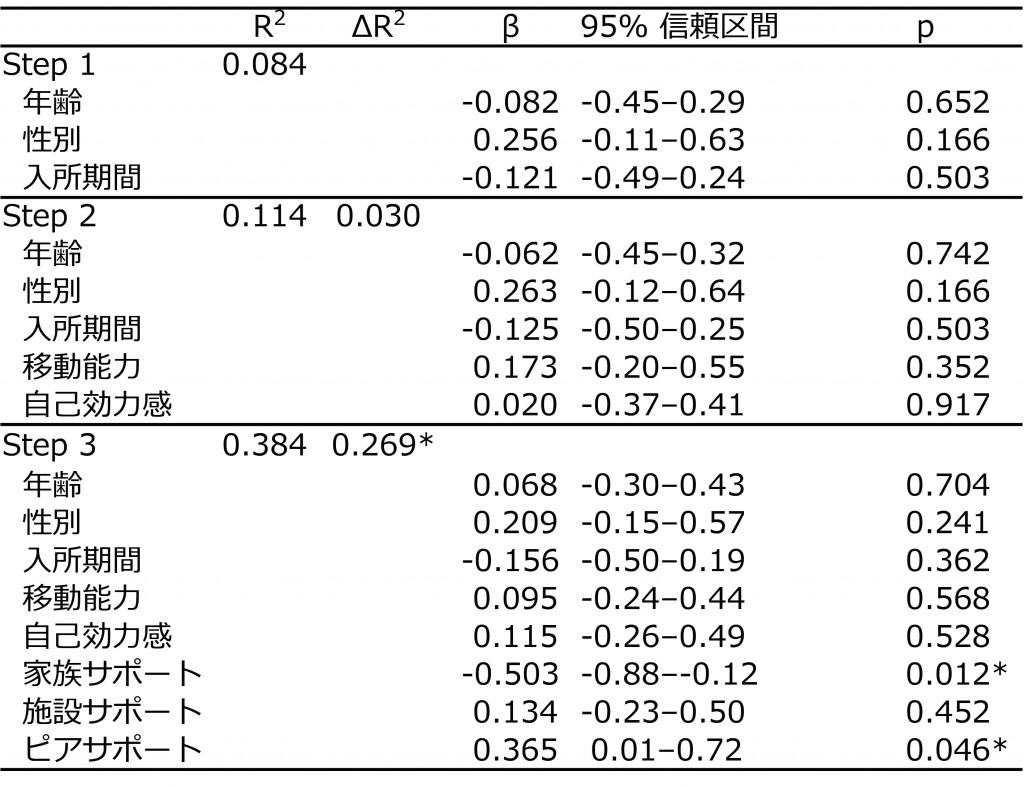

本研究の対象は,障害者支援施設入所者でした.施設入所者が実施する運動への動機づけを質問紙Behavioral Regulation in Exercise Questionnaire-2を使用して,自律的動機づけと統制的動機づけに分類して評価しました.あわせて,施設入所者の移動能力,自己効力感といった個人的な因子と,家族サポート,施設サポート,ピアサポートといったソーシャルサポートを質問紙にて評価し,自律的動機づけと統制的動機づけを予測する因子を分析しました.結果として,自律的動機づけでは高い家族サポートおよび高い施設サポートが有意な独立予測因子となり,統制的動機づけでは,低い家族サポートと高いピアサポートな有意な独立予測因子となりました.

表1. 自律的動機づけを目的変数とした階層的重回帰分析

表2. 統制的動機づけを目的変数とした階層的重回帰分析

本研究の臨床的意義および今後の展開

障害者支援施設入所者においては,家族や施設スタッフとの関係,入所者同士の関わり方を調整し把握することが,運動への取り組みを促進するためには必要であることを示唆すると考えられます.今後は,施設入所後の縦断的な変化について検証する必要があります.

論文情報

Yasuhiro Inui, Yoichi Tanaka, Tatsuya Ogawa, Kazuki Hayashida, Shu Morioka

Annals of Medicine. 2022

問い合わせ先

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

博士後期課程 乾 康浩(イヌイ ヤスヒロ),センター長 森岡 周(モリオカ シュウ)

Tel: 0745-54-1601

Fax: 0745-54-1600

E-mail: s.morioka@kio.ac.jp