最適難易度での知覚運動学習中には運動主体感が増幅する

PRESS RELEASE 2018.12.14

身体性の科学において,この運動を実現しているのは,自分自身であるという主体の意識を運動主体感(sense of agency)と呼びます.この運動主体感は主観の意識であるため定量的評価が難しいと考えられていたものの,近年,intentional binding(IB)課題が開発され,運動主体感を測定する試みがされはじめています.IB課題とは,被験者がキーを押した後,音が鳴るように設定された実験手続きにおいて,キー押し後,音が鳴るまでの時間を主観的に被験者に回答させ,実際の時間とそれの差分をみるものです.先行研究では自らの意志によって随意的にキーを押した場合は,音が鳴るまでの時間を実際よりも短く感じることが明らかになっています.つまり,時間知覚の短縮は「自分がキーを押したから音が鳴った」という運動主体感の強さを反映していると考えられています.この時間短縮をみることで運動主体感の程度をみることができるわけです.畿央大学の森岡 周 教授らの研究グループは,林田一輝さん(博士後期課程)のアイディアをもとに知覚運動学習型のintentional binding課題を新たに開発し,知覚運動学習の程度と運動主体感の関係性を調べました.その結果,知覚運動学習が徐々に進むグループでは運動主体感が増幅することがわかりました.その一方で,知覚運動学習が停滞(天井効果)するグループでは運動主体感が増幅しないことがわかりました.つまり,学習効果と運動主体感の間には密接な関係性があることが示されました.この結果は,知覚運動学習課題における誤差修正過程において,徐々に学習効果が起こっていることを潜在的に捉えている時期においては,運動主体感が高まっていることをあらわしています.この結果は,学習プロセスおいて課題の難易度が重要であることを示唆しています.この研究成果はPeer J誌(Changes in intentional binding effect during a novel perceptual-motor task)に掲載されています.

本研究のポイント

■ 知覚運動学習の進行と運動主体感の程度には関係がある.

■ 知覚運動学習課題の難易度が運動主体感に影響を与える.

研究内容

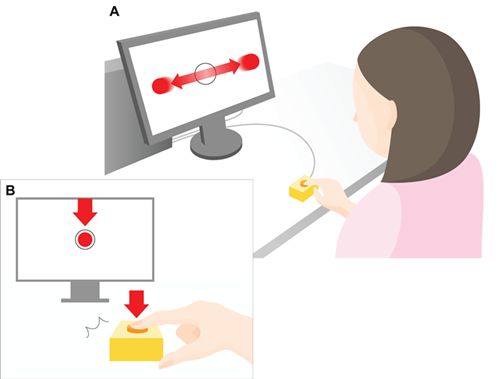

大学生を対象に,今回新たに独自に開発した知覚運動学習型intentional binding課題(図1)を用いて実験が行われました.課題は,左右に動く円形の赤い球をPC画面中心のターゲット内にあわすようにタイミング良くキーを押すといった時間的精度を学習させる知覚運動学習課題です.この際,ターゲットと赤い球の間に発生する空間的な誤差値(pixel)を知覚運動パフォーマンス効果の指標としました.一方,キー押し後,ランダムな時間遅延(200,500,700ms)後に音が鳴り,キー押しから音が鳴るまでの時間を被験者に主観的に回答させました(被験者は200,500,700msであることは知りません).実際の時間と主観的に感じる心理的時間の差をintentional binding効果(ms)とし,運動主体感の指標としました.

図1:知覚運動学習型intentional binding課題

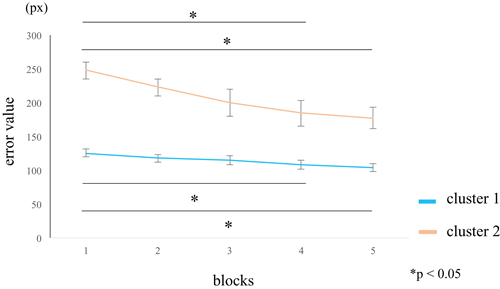

練習課題,コントロール課題(個人の時間感覚の違いを是正する目的)を経て,実験課題が行われました.実験課題は18試行を1セットとし,計10セット行われました.1セットと10セットの誤差値を用いてクラスター分析を行ったところ,2つの説明可能なクラスターに分けることができました.クラスター2はクラスター1と比べ知覚運動学習が有意に起こっていました.10セットを2セット毎の5ブロックに統合して,知覚運動学習の変化を観察したところ,クラスター1は5ブロックを通じてわずかな誤差値の減少にとどまり,ほぼ天井効果を示した(図2水色)のに対して,クラスター2は1ブロック目の誤差値が大きく,その後ブロックを重ねるごとに誤差値が大きく減少することが確認されました(図2オレンジ).

図2:ブロック毎のエラー値の比較

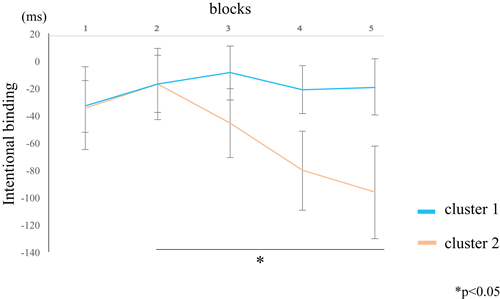

一方,intentional binding効果の結果に関しては図3に示しました.時間(縦軸)がマイナスにいけばいくほど,時間短縮をあらわしておりintentional binding効果が増幅した,すなわち運動主体感が高まったことを示しています.クラスター2(図3オレンジ)において2ブロックから徐々にintentional binding効果が高まっていることがわかります(2ブロックと5ブロックの間に有意差).すなわち,知覚運動学習効果が明確にみられたクラスター2のみ運動主体感が増幅したことが確認されました.一方,クラスター1(図3水色)は著明な変化が見られませんでした.

図3:ブロック毎のintentional binding効果の比較(運動主体感の指標)

本研究の臨床的意義および今後の展開

本研究によって知覚運動学習の進行と運動主体感の程度の間には関係があることがわかりました.運動主体感の増幅には目標設定のみならず,目標が徐々に達成されていくプロセスが重要であることを本研究は示しており,学習者あるいはリハビリテーション対象者に対する知覚運動学習課題において,その難易度の設定・調整が重要であることを本研究は示す結果になりました.今後はこれに関係するメカニズム(例:報酬,注意)を明らかにすることや,実際のリハビリテーション対象者の課題中の時間短縮を記録する必要があります.

論文情報

Morioka S, Hayashida K, Nishi Y, Negi S, Nishi Y, Osumi M, Nobusako S.

Changes in intentional binding effect during a novel perceptual-motor task.

Peer J 2018

問い合わせ先

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

教授/センター長 森岡 周(モリオカ シュウ)

Tel: 0745-54-1601

Fax: 0745-54-1600

E-mail: s.morioka@kio.ac.jp