発達性協調運動障害を有する児は本当に視覚に頼りがちなのか!?

PRESS RELEASE 2020.12.18

飛んでくるボールをキャッチするためには,視覚によってボールの位置と速度を捉えることが重要になります.しかしながらボールを捕捉し返球する際には,ボールの大きさや重さ,性状といったプロパティを手の感覚(体性感覚)で捉えることの方が重要になります.このようにヒトは,現在遂行している運動にとって最も重要な感覚情報を,常に提供され続ける五感の中から取捨選択することによって,運動を成功に導きます.しかしながら,発達性協調運動障害(Developmental Coordination Disorder: DCD)を有する児においては,運動を実行する際に,五感の中でも視覚に頼りすぎる傾向があり,その視覚依存傾向が運動の不器用さに繋がっていることが示唆されていました.畿央大学ニューロリハビリテーション研究センターの信迫悟志 准教授らは,中井昭夫 教授(武庫川女子大学),前田貴記 講師(慶應義塾大学)らと共同で,DCDを有する児の感覚依存特性を定量的に調べる初めての研究を実施しました.この研究成果は,Human Movement Science誌(Increased visual bias in children with developmental coordination disorder: Evidence from a visual-tactile temporal order judgment task)に掲載されています.

研究概要

DCDとは,協調運動技能の獲得や遂行に著しい低下がみられる神経発達障害の一類型であり,その症状は,字が綺麗に書けない,靴紐が結べないといった微細運動困難から,歩行中に物や人にぶつかる,縄跳びができない,自転車に乗れないといった粗大運動困難,片脚立ちができない,平均台の上を歩けないといったバランス障害まで多岐に渡ります.DCDの頻度は学童期小児の5-6%と非常に多く,注意欠陥多動性障害,自閉症スペクトラム障害,学習障害などの他の神経発達障害とも頻繁に併存することが報告されており,近年では脳性麻痺ともリスクファクターを共有する連続体である可能性も指摘されています.またDCDと診断された児の過半数が青年期・成人期にも協調運動困難が残存するとされており,DCDの病態理解と有効なハビリテーション技術の開発は,ニューロリハビリテーション研究における喫緊の課題の一つとされています.

運動を遂行する際には,その運動を成功させるのに最も重要な感覚に優先性をつける必要があります.昼間の明るいところで歩く際には視覚から得られる情報は重要になりますが,暗闇で歩く際には視覚に頼れないので,その分,身体感覚や平衡感覚,あるいは聴覚から得られる情報に重きを置くことになります.以前からDCDを有する児では,運動において視覚情報に頼る傾向があり,この視覚情報への依存度の増加が運動パフォーマンスに悪影響を及ぼしている可能性が示唆されていました.しかしながら,これらはいずれも行動観察に基づく示唆であり,DCDを有する児が本当に他の感覚と比べて視覚に依存する特徴を持っているという確固たる証拠はありませんでした.そこで畿央大学ニューロリハビリテーション研究センターの信迫悟志 准教授らの研究チームは,定型発達(Typically developing: TD)児とDCDを有する児に参加して頂き,感覚依存特性を定量的に調査しました.その結果,DCDを有する児は,TD児と比較して,視覚依存傾向が有意に強いことが示されました.加えて,感覚依存特性と微細運動スキル(手先の器用さ)との間には相関関係が認められ,これは視覚依存傾向が増加するほど,微細運動スキルが低下することを示しました.

本研究のポイント

■ DCDを有する児は,触覚よりも視覚に依存する傾向を示した.

■ 触覚よりも視覚に依存する傾向が強いほど,微細運動機能は低下していた.

研究内容

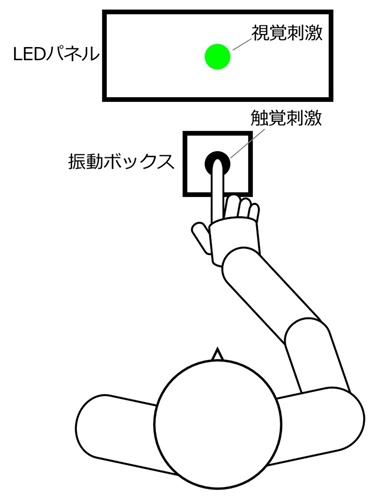

6~11歳までのDCDを有する児19名*と年齢と性別を揃えたTD児19名が本研究に参加し,視覚-触覚時間順序判断課題**を実施してもらいました(図1).この課題では,視覚刺激(光)と触覚刺激(振動)が様々な時間間隔(刺激開始非同期)で呈示され,子どもたちは視覚と触覚のどちらの感覚刺激が早く呈示されたのかを回答します.例えば,実際には触覚刺激が先に呈示されたのに,「視覚刺激の方が早かった」と回答すれば,それは視覚を優先する傾向が強いというように,感覚依存特性(視覚と触覚のどちらに知覚の偏りがあるか)を定量化する課題です.この課題の成績を解析することで得られる主観的等価点(視覚が早いと回答する割合と触覚が早いと回答する割合が丁度50%となる時間間隔)が感覚依存特性の定量指標となりました.

*視覚障害も触覚障害もない.

**Keio Method: Maeda T. Method and device for diagnosing schizophrenia. International Application No.PCT/JP2016/087182. Japanese Patent No.6560765, 2019.

図1:視覚-触覚時間順序判断課題(Keio method: Maeda et al. 2019)

触覚刺激よりも視覚刺激の方が早く呈示される条件,視覚刺激よりも触覚刺激の方が早く呈示される条件,および視覚刺激と触覚刺激が同期して呈示される条件があり,参加児は視覚刺激と触覚刺激のどちらが先に呈示されたかを回答した.

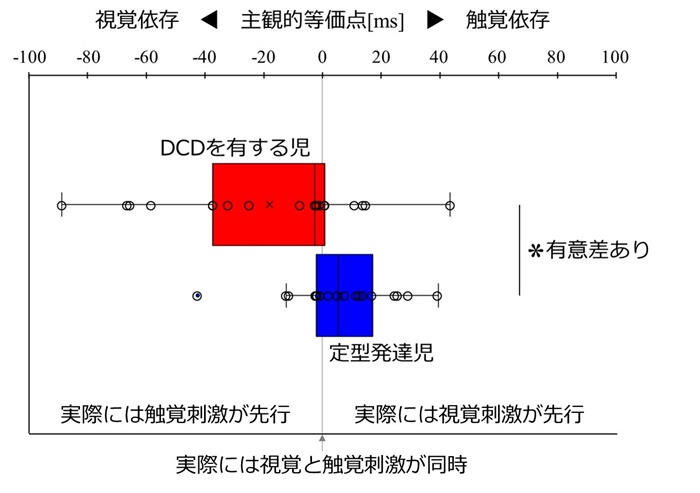

結果として,DCDを有する児は明らかな視覚依存傾向を示し,TD児ではやや触覚に依存する傾向を示しました(図2).このことは,TD児では,視覚と触覚がほぼ同時に与えられた際に,「触覚刺激が早かった」と答える割合が多いのに対し,DCDを有する児では,「視覚刺激が早かった」と答える割合が多いことを意味しました.加えて以前の研究(Nobusako et al. Brain Sci, 2020)と一致して,感覚依存特性と微細運動スキルとの間には相関関係が認められ,視覚依存傾向が強くなるほど,微細運動スキルは低下していました.以前より微細運動スキルには,手先の触覚情報が重要とされており,それを反映した結果と考えられました.

図2:DCDを有する児とTD児における感覚依存特性の違い

本研究の意義および今後の展開

本研究は,DCDを有する児では触覚障害がないにも関わらず,触覚よりも視覚に依存しやすい特徴を持っていることを定量的に初めて明らかにし,この視覚依存特性の増加と微細運動スキルの低下には相関関係があることを示しました.このことは視覚よりも他の感覚を優先しなければならないような運動においては,とりわけ運動の不器用さが強調される可能性を示唆しています.

今後は,DCDを有する児で観察された視覚依存特性の原因(なぜ視覚に優先性を置くのか?),視覚依存特性の利点と欠点の明確化(視覚依存特性はどのようなことにメリットがあり,逆にどのようなことにはデメリットがあるのか?***),そして感覚依存特性の変化が協調運動技能の獲得や遂行に及ぼす影響について調べるさらなる研究が必要です.

***今回の研究では,視覚依存特性の増加は微細運動スキルにはマイナスの影響を与えていましたが,他の活動(行動面,認知面)にはポジティブな影響を与えている可能性があります.

関連する論文

Nobusako S, Tsujimoto T, Sakai A, Shuto T, Furukawa E, Osumi M, Nakai A, Maeda T, Morioka S.

Brain Sciences. 2020 Feb 13;10(2):100.

論文情報

Nobusako S, Osumi M, Furukawa E, Nakai A, Maeda T, Morioka S.

Human Movement Science. 2021; 75: 102743.

問い合わせ先

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

畿央大学大学院健康科学研究科

准教授 信迫悟志

Tel: 0745-54-1601

Fax: 0745-54-1600

E-mail: s.nobusako@kio.ac.jp