道具に対する視線探索における道具の新奇性と行為意図の影響

PRESS RELEASE 2020.11.24

道具使用場面において,道具や対象物の物理的な特徴から使用方法を類推する技術推論作業が重要であることが報告されています.技術推論の程度は,道具の機能部分をどれだけ見るかということで定量化されますが,道具を使用する意図の有無による視線探索の違いは明らかになっていませんでした.畿央大学大学院健康科学研究科修士課程修了生(現:医療法人社団仁生会甲南病院)の玉木義規 氏と森岡 周 教授らは,被験者に馴染みのある道具と馴染みのない道具を提示し,自由観察した時,持ち上げを意図した時,使用を意図した時の視線探索の違いを調査しました.この研究成果は,Frontiers in Psychology 誌(Effects of tool novelty and action demands on gaze searching during tool observation)に掲載されています.

研究概要

技術的推論とは,物理的な特徴から道具の使い方を推論することです.技術的推論の程度は,道具の機能的な部分への累積注視時間によって示されます.本研究では,健常成人に対して,3つの条件(自由観察,持ち上げ意図,使用意図)で馴染みのある道具と馴染みのない道具を提示した時の視線探索を調べました.その結果,使用意図なく自由観察した場合でも使用を意図した場合と同様に道具の機能部分へ視線が偏向することが明らかになりました.この結果から,単に道具を見た場合でも道具使用のための技術推論作業が自動的に出現していることが示唆されました.しかし,自由観察時の技術的推論は使用意図時ほど強くはありませんでした.このような自由観察時と使用意図時における技術的推論の違いは,自動的な技術的推論と意図的な技術的推論の違いを示している可能性があります.

本研究のポイント

持ち上げることを意図した時に比べて,使用を意図した時だけでなく,使用意図を持たずに道具を自由観察した時にも道具の機能部分への累積注視時間が長くなることを示した.また,使用意図時(意図的な技術推論)と自由観察時(自動的な技術推論)における視線探索に異なる特徴があることを示した.

研究内容

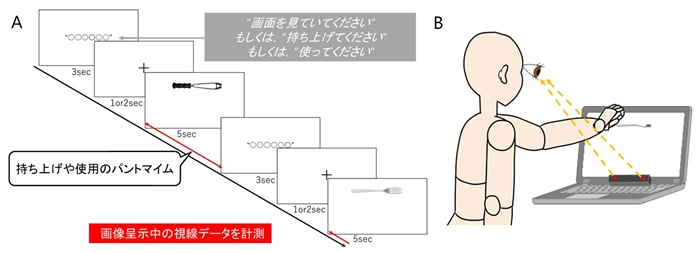

右利きの健常成人14名が実験に参加しました.被験者は3つの条件でモニター上に6つの馴染みのある道具と6つの馴染みのない道具がランダムに呈示された際の視線移動をアイトラッカー(Tobii Pro X2-60)を用いて調べられました.条件1は画面を注視するだけの自由観察条件で,条件2は持ち上げるようなパントマイムを行う持ち上げ条件,条件3は使用するようなパントマイムを行う使用条件としました.2つのパントマイム条件では,モニターの前に実際に道具があることを想定して手をモニター手前まで到達させてから,指示に応じたパントマイムを行いました(図1).

図1:(A)実験プロトコル (B)実験風景

道具の機能的な部分への累積注視時間は,技術的推論の程度の定量的な指標としました.

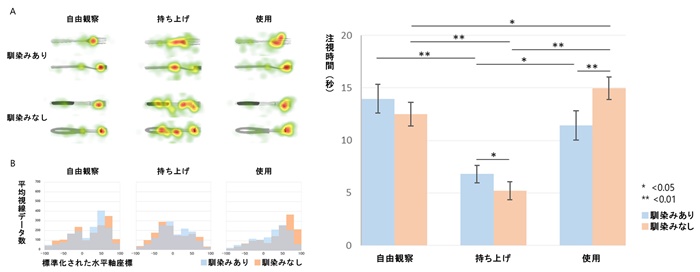

道具種別(馴染みの有無)と条件についての二元分散分析を行ったところ,累積注視時間は持ち上げ条件と比較して自由観察条件および使用条件で有意に増加しました.また,馴染みのない道具における累積注視時間は,自由観察条件と比較して,持ち上げ条件では有意に減少し,使用条件では有意に増加しました(図2).

図2(左):注視点の可視化 (A)注視点ヒートマップ (B)累積注視位置のヒストグラム

図2(右):機能部分への累積注視時間

本研究の意義および今後の展開

本研究では,馴染みの度合いの異なる道具観察課題において,使用意図時と自由観察時の視線探索の比較によって技術推論の程度が判別できる可能性を示唆しました.今後,道具使用障害を呈する患者に対して同様の課題を実施し,道具使用障害の病態メカニズムの探求につなげていくことが重要です.

論文情報

Tamaki Y, Nobusako S, Takamura Y, Miyawaki Y, Terada M, and Morioka S

Effects of tool novelty and action demands on gaze searching during tool observation.

Frontiers in Psychology. 2020; 11: 587270.

問い合わせ先

医療法人社団仁生会 甲南病院 リハビリテーション部

筆頭主任・作業療法士 玉木 義規(タマキ ヨシノリ)

E-mail: ot44tama@gmail.com

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

畿央大学大学院健康科学研究科

教授 森岡 周

Tel: 0745-54-1601

Fax: 0745-54-1600

E-mail: s.morioka@kio.ac.jp