歩行速度が遅いと「まるで人間ではないみたい」と感じてしまう

PRESS RELEASE 2022.8.4

脳卒中患者は,歩行中の自身のことを「まるでロボットみたい」「人間ではないみたい」と訴えることがあります.しかしながら,どのような要因がそのような経験をしているのかは明らかにされていませんでした.畿央大学ニューロリハビリテーション研究センターの 林田 一輝 客員研究員 と 森岡 周 教授らは,歩行速度が主観的な人間らしさと関係していることを明らかにしました.この研究成果はRehabilitation Process and Outcome誌(Association Between Self-Perceived General Human-Likeness During Walking and Walking Speed in Stroke Patients: A Preliminary Study)に掲載されています.

研究概要

多くの脳卒中患者において,社会生活で自立した生活を送るために,歩行能力の回復を優先していることがわかっており,特に歩行速度が日常生活に重要な要因となることが多くの先行研究で明らかとなっています.しかし,たとえ歩行を再獲得することができたとしても運動麻痺などの影響で,健常人と同じような速度で歩くことが難しいことも事実です.他方,脳卒中患者は,歩行中の自身について「まるでロボットみたい」「人間ではないみたい」といった悲観的な感情について頻繁に訴えることがあります.このような悲観的な感情は,身体に障害を患った自分自身と健康的な人たちとを比べてしまうことで湧き上がってしまうと考えられ,他者との交流が必須である社会参加を妨げてしまう可能性があります.しかしながら,どのような要因が脳卒中患者の歩行中の「人間らしさ」に関わっているのか,これまでの研究では全く検討がなされていませんでした.そこで,畿央大学ニューロリハビリテーション研究センターの 林田 一輝 客員研究員ら の研究チームは,歩行中の主観的人間らしさには,歩行速度が関連すると仮説を立て,脳卒中患者を対象とした横断調査を行いました.その結果,脳卒中患者の歩行中の主観的人間らしさと歩行速度に正の相関関係があることを示しました.

本研究のポイント

・脳卒中患者の歩行中の人間らしさの主観的側面を評価した.

・主観的な人間らしさは速く歩く能力が高い人ほど感じられる.

研究内容

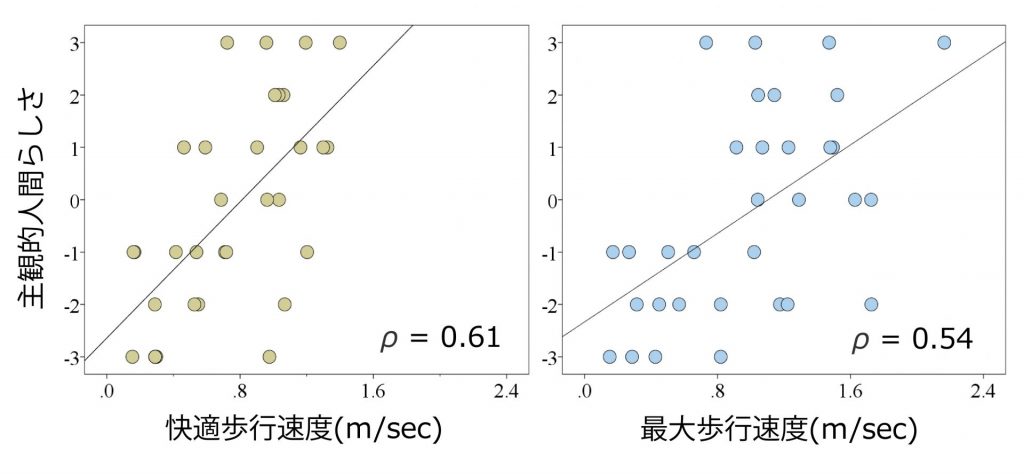

32名の脳卒中患者を対象にして,10m歩行テストを快適歩行速度と最大歩行速度の2条件で測定し,歩行直後に人間らしさについて,7段階のリッカート尺度にて評価しました.臨床的評価では,運動麻痺の指標であるFugl-Meyer assessment,自身に対する主観に影響しうる抑うつSelf-Rating Depression ScaleとアパシーApathy Scaleについて評価しました.その結果,快適歩行速度および最大歩行速度において,主観的な人間らしさとそれぞれ正の相関関係があることが示されました(図1).つまり,歩行速度が遅い程,人間らしさを感じにくい傾向があることが示されました.一方で,抑うつやアパシーといった心理バッテリーと人間らしさには相関関係を認めませんでした.先行研究での報告では,健康な高齢者の快適歩行速度と最大歩行速度の差は約0.45m/sですが,本研究で確認された脳卒中患者の快適歩行速度と最大歩行速度の差は0.23m/sでした.このように,快適歩行速度と最大歩行速度との幅が狭いことは,歩行速度を自由に選択できないことを示しており,今回の対象者は人間らしい歩行に対する主観的な認識を低下させている可能性が示唆されます.上田ら(2003)は,ICF(International Classification of Functioning, Disability and Health, 国際生活機能分類)の観点において患者の主観的体験を理解することの重要性が強調されている.本研究では,歩行時の人間らしさに対する認識が,ICFにおける活動制限の主観的側面と関連する可能性を示唆しています.歩行時のネガティブな主観的体験による参加制限の可能性を理解することは,患者の地域活動への参加を促す上で有用な情報となり得る,と主張されています.

図1:歩行中の人間らしさと歩行速度との関係

脳卒中患者における歩行中の人間らしさと歩行速度に正の相関関係があることを示す.

本研究の臨床的意義および今後の展開

本研究成果は,歩行中の人間らしさについて調査した初めての研究です.このような主観的側面は,社会参加を妨げる一つの要因となる可能性があり,今後は,このような主観的側面と社会参加との関連性について研究される予定です.

論文情報

Kazuki Hayashida, Ryota Nakazono, Nami Yamamichi, Masa Narita, Koichiro Onishi and Shu Morioka

Rehabilitation Process and Outcome, 2022

問い合わせ先

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

客員研究員 林田一輝

センター長 森岡 周

Tel: 0745-54-1601

Fax: 0745-54-1600

Mail: s.morioka@kio.ac.jp