振動を用いた接触タイミング知覚生起が脳卒中後上肢機能に及ぼす影響:症例報告

PRESS RELEASE 2023.12.28

脳卒中後の麻痺した手指の感覚運動機能障害に対するリハビリテーションとして,視覚刺激,電気刺激,聴覚刺激が使用されていますが,これらは物品を操作する際に必要な手指と物品との間の摩擦(動摩擦)情報をリアルタイムにフィードバックすることはできません.本学 理学療法学科 4年生 淡路彩夏 さん,岸和田リハビリテーション病院及び本学客員研究員 渕上 健 さん,森岡 周 教授らは,感覚運動障害を持ち回復が停滞している脳卒中後の症例に対し,動摩擦情報をリアルタイムにフィードバック可能な新しいリハビリテーション装置を使用して介入を行い,その有効性を報告しました.この研究成果は,「Cureus」誌において「Effects of Vibration-Based Generation of Timing of Tactile Perception on Upper Limb Function After Stroke: A Case Study」として掲載されています.

研究概要

脳卒中後の感覚運動機能障害に対するリハビリテーションとして,視覚刺激や電気刺激,聴覚刺激を用いることが紹介されています.しかし,手指での物体の把持・操作においては,手指と物品との摩擦(動摩擦)情報が重要になります.本学理学療法学科 4回生 淡路彩夏 氏,岸和田リハビリテーション病院および本学の客員研究員である渕上 健 氏,そして 森岡 周 教授らは,脳卒中後の感覚運動障害により麻痺側上肢機能の回復が停滞している患者に対して,動摩擦情報をリアルタイムでフィードバックできるウェアラブル装置を用いたリハビリテーション介入を実施し,手の感覚運動機能障害の改善効果を検証しました.

本研究のポイント

■ 脳卒中後の感覚運動機能障害により,麻痺側上肢機能の回復が遅延している症例を対象としました.

■ リハビリテーション介入に,動摩擦情報をリアルタイムでフィードバックできるウェアラブル装置を使用しました.

■ 停滞していた麻痺側上肢機能が回復し,物品操作時の過剰なつまみ動作や物品落下頻度の減少が確認されました.

研究内容

患者は70歳代の男性で,出血性脳梗塞による左上下肢麻痺と診断され,発症後20日目にリハビリテーション病院に転院しました.転院後,毎日2時間以上のリハビリテーションを1ヵ月実施し,Fugl-Meyer Assessment Upper Extremity(FMA-UE)は51/66点,Box and Block Test(BBT)は20個,9-Hole Peg Test(9-HPT)は86.6秒まで回復しましたが,上肢の表在感覚と深部感覚に障害を認め,麻痺の回復はその時点で停滞し,依然として物体操作時に物体の落下が生じていました.

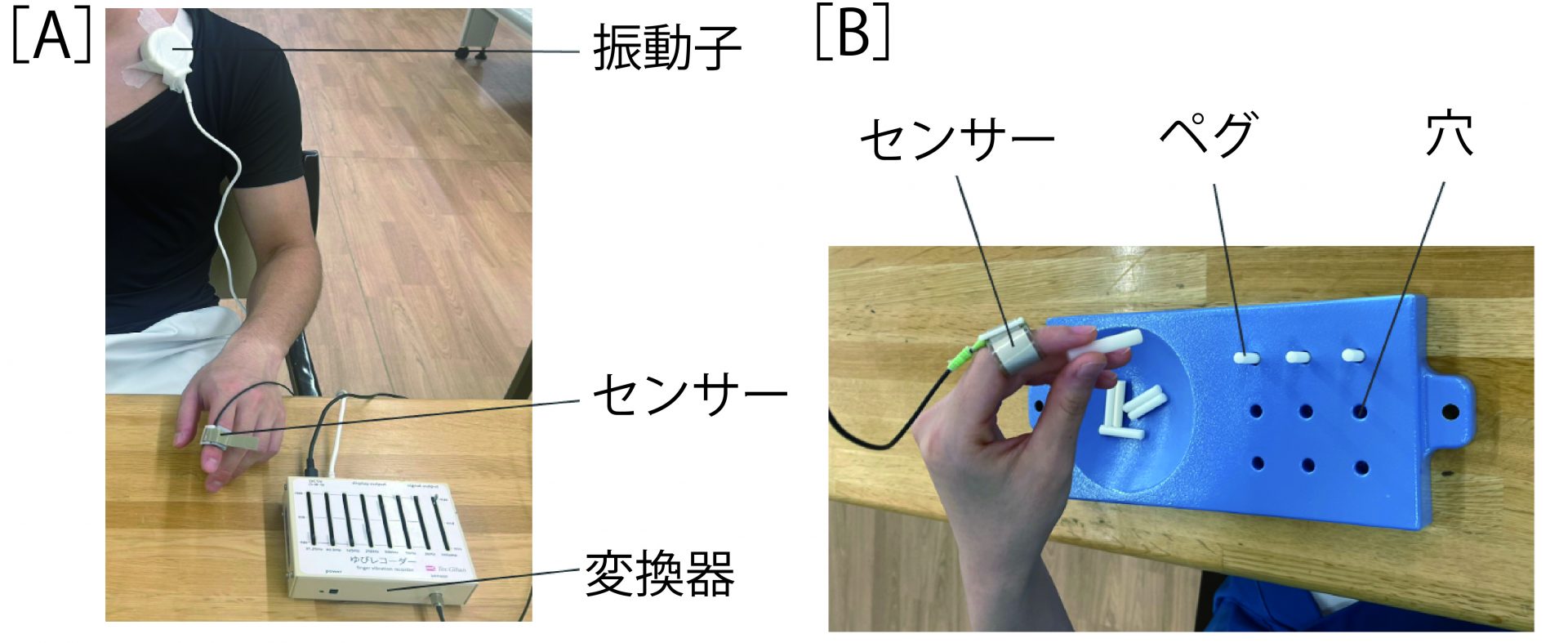

そこで,動摩擦情報をリアルタイムでフィードバックできるウェアラブル装置を介入に取り入れました.この装置は左手指に取り付けた触覚センサーで左手指の触覚情報を取得し,その情報を振動情報に変換し,左鎖骨遠位端に装着した振動子から伝達する仕組みになります(図1-A).9-HPT(図1-B)を毎日5回,計15日間実施し,そのうち6日目から10日目にウェアラブル装置を装着しました.

図(A)ウェアラブル装置はセンサーを麻痺側人差し指に装着し,物品に触れた際の触覚情報を振動に変換し,鎖骨に装着した振動子から伝達します.(B)9-Hole Peg Test(9-HPT)は皿からペグを9つの穴に入れ,再び皿に戻すまでの所要時間を計測します.ペグをテーブルに落とした場合はエラーとして始めからやり直しました.介入プロトコルは1〜5日目と11〜15日目はウェアラブル装置を装着せずに9-HPTを毎日5回実施し,6〜10日目はウェアラブル装置を装着して9-HPTを毎日5回実施しました.

評価はFMA-UE,BBT,感覚評価とし,15日間の前後に実施しました.また,運動主体感の変化を捉えました.さらに,5日間ごとの9-Hole Peg Test(9-HPT)のエラー数(ペグをテーブルに落下させた回数)と所要時間を算出し,それらの関係をクロスラグ相関分析にて確認しました.

介入による不快感や重大な有害事象は示しませんでした.FMA-UEは51/66点から61/66点となり,BBTは20個から23個に増えましたが,感覚機能の変化ありませんでした.ウェアラブル装置を取り入れていた6〜10日目の期間で「手指の感覚がわかった」という発言が出現し,その後の11〜15日目の期間にはウェアラブル装置がないにも関わらず「自分の動きの感覚がわかり,(物体を)見なくてもできるようになった」という内省が聞かれました.また,運動主体感の指標からも改善していることが確認されました.15日間における9-HPTのエラー数と所要時間について,どちらも時間経過とともに改善し,物品操作時の過剰なつまみ動作や物品落下頻度も減少しました.またクロスラグ相関分析から,エラー数が減少した後に所要時間が減少するという時間差の関係が確認されました.

これらの結果から,脳卒中後の感覚運動障害を有する上肢運動機能障害に対して,動摩擦情報をリアルタイムでフィードバックできるウェアラブル装置を取り入れたリハビリテーション介入が有効である可能性が示唆されました.

本研究の臨床的意義および今後の展開

脳卒中後,感覚運動機能障害により上肢運動機能の回復が停滞している患者のリハビリテーションに,動摩擦情報をリアルタイムでフィードバックできるウェアラブル装置を使用しました.その結果,それまで停滞していた上肢運動機能の回復が確認でき,物品把持に伴う過剰なつまみ動作と物品の落下頻度の両方が減少しました.これにより,動摩擦情報による知覚生成を用いたリハビリテーション介入が,脳卒中後の手指の感覚運動障害に対する新しい治療戦略となる可能性が見つかりました.

論文情報

Ayaka Awaji, Takeshi Fuchigami, Rento Ogata, Shu Morioka

Cureus, 2023

問い合わせ先

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

畿央大学大学院健康科学研究科

教授 森岡 周

E-mail: s.morioka@kio.ac.jp