日常生活に不可欠な“両手を同時に独立して動かす能力”の発達変化

PRESS RELEASE 2025.7.30

一方の手で定規を押さえながら,他方の手で線を引く.一方の手で紙を持ちながら,他方の手でハサミで切る.あるいは,一方の手でお皿を保持しながら,他方の手でスプーンで食べ物をすくう.このように,両手を同時に異なる動きで使う“両手同時独立制御能力(Simultaneous Independent Bimanual Coordination)”は,日常生活において不可欠な動作スキルであり,その発達には運動制御や注意機能など多様な神経基盤が関与しています.しかしこの能力が,子どもにおいてどのように発達するのかについては,これまで十分に解明されていませんでした.畿央大学大学院健康科学研究科の信迫悟志 教授らの研究チームは,5〜13歳の定型発達児150名を対象に,両手で同時に異なる描画を行う「両手結合課題(bimanual circles–lines coupling task)」を用いて,この能力の発達過程を詳細に検討しました.その結果,年齢の増加とともに“両手を同時に独立して動かす能力”が徐々に向上することが明らかになりました.また,この課題で得られた指標は,標準化された微細運動技能テストによって測定された“両手協調運動技能”の得点とも有意に関連していることが示されました.この研究成果は,Frontiers in Human Neuroscience誌(Developmental Changes in Independent Bimanual Coordination: Evidence from the Circles–Lines Coupling Task in Children Aged 5–13 Years)に掲載されています.

本研究のポイント

■両手を同時に別々に動かす「両手同時独立制御能力」は,5〜13歳の間に徐々に向上することが示された.

■「両手同時独立制御能力」は,両手を協調させて目的を達成する両手協調運動技能と有意に関連していた.

■両手結合課題(BC課題)は,特別な設備を必要とせず短時間で実施可能であり,発達期における両手協調運動技能の評価ツールとして有用である.

研究概要

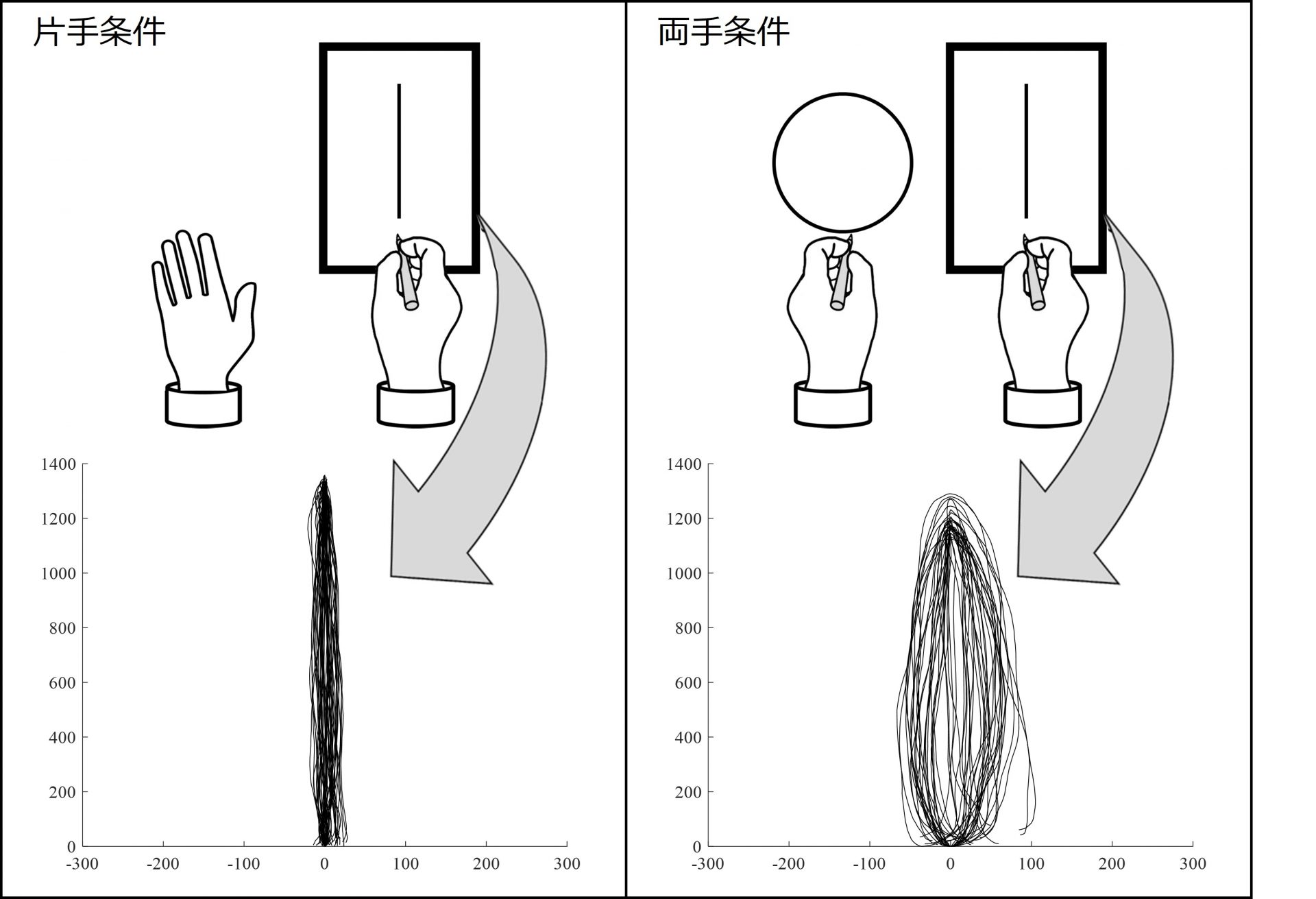

本研究では,5〜13歳の定型発達児150名を対象に,両手を同時に異なる動きで使う「両手同時独立制御能力(Simultaneous Independent Bimanual Coordination)」の発達変化を調査するため,両手結合(bimanual circles–lines coupling task: BC)課題を実施しました.この課題では,以下の2条件を設定しました(図1):

〇 片手条件:利き手でタブレット上に垂直線を繰り返し描く(図1_左).

〇 両手条件:同様に利き手で垂直線を描きながら,同時に非利き手で紙の上に円を反復描画する(図1_右).

図1. BC課題

本研究に参加した8歳の右利き女児の例.通常,図の両手条件にあるように,利き手で描いた垂直線は,非利き手の円運動の影響を受けて,楕円形に歪んでしまう.したがって,両手条件でこの歪みの程度が少ないことは,両手を同時に別々に動かす能力が高いことを表す.

通常,両手条件においては,非利き手による円運動のプログラムからの干渉(影響)により,利き手で描かれた直線が楕円状に歪む現象が見られます.本研究では,この線の歪みの程度を楕円化指数(Ovalization Index: OI)として算出しました.OIは,0に近いほど直線性が保たれ,100に近いほど正円に近づくことを意味します.さらに,両条件間のOIの差分を両手干渉効果(Bimanual Coupling Effect: BCE)として定量化しました.BCEの値が小さいほど,両手を同時に独立して動かす能力が高いことを示します.さらに,協調運動技能の標準化検査の手先の器用さテストを実施し,BCEとの関連も検討しました.

研究内容

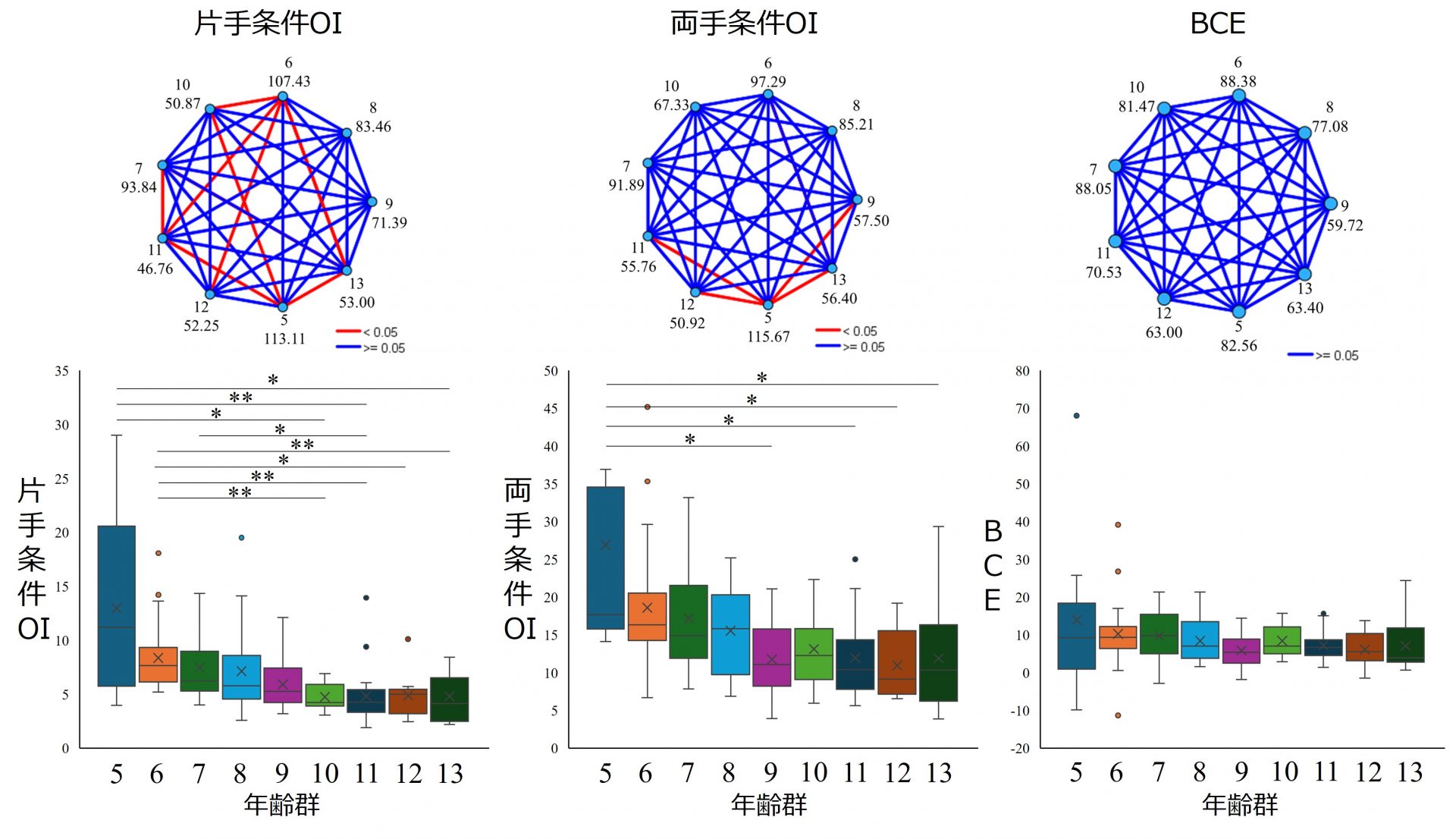

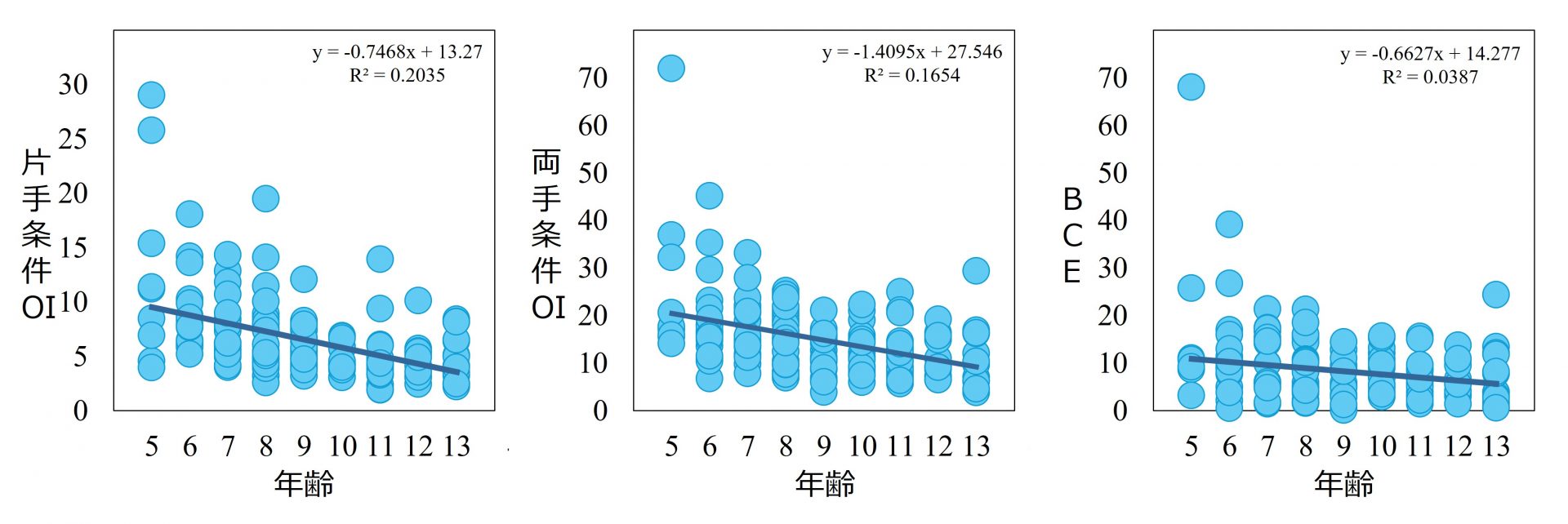

本研究では,5〜13歳の定型発達児150名を対象に,両手で異なる運動を同時に行う能力を評価するためのBC課題(図1)および微細運動技能検査(利き手スキル,非利き手スキル,両手スキル,利き手の運筆スキル,総合)を実施しました.BC課題(片手条件,両手条件)で測定された利き手の運動軌跡の歪みをOIとして算出し,両条件間のOIの差をBCEとして定量化し,年齢との関係性および微細運動技能との関連性を検討しました.その結果,全ての年齢群において両手条件のOIは片手条件よりも有意に高く,BCEの存在が確認されました.そして,片手条件および両手条件のOIは年齢とともに有意に低下し,運動軌跡の直線性が向上していくことが示されました(図2).また,BCEも年齢と有意な負の相関を示し,年齢の増加に伴い干渉効果が弱まり,両手を同時に独立して制御する能力が徐々に発達することが示唆されました(図3).

図2. 年齢群間比較結果

図3. 年齢とBC課題変数との相関関係

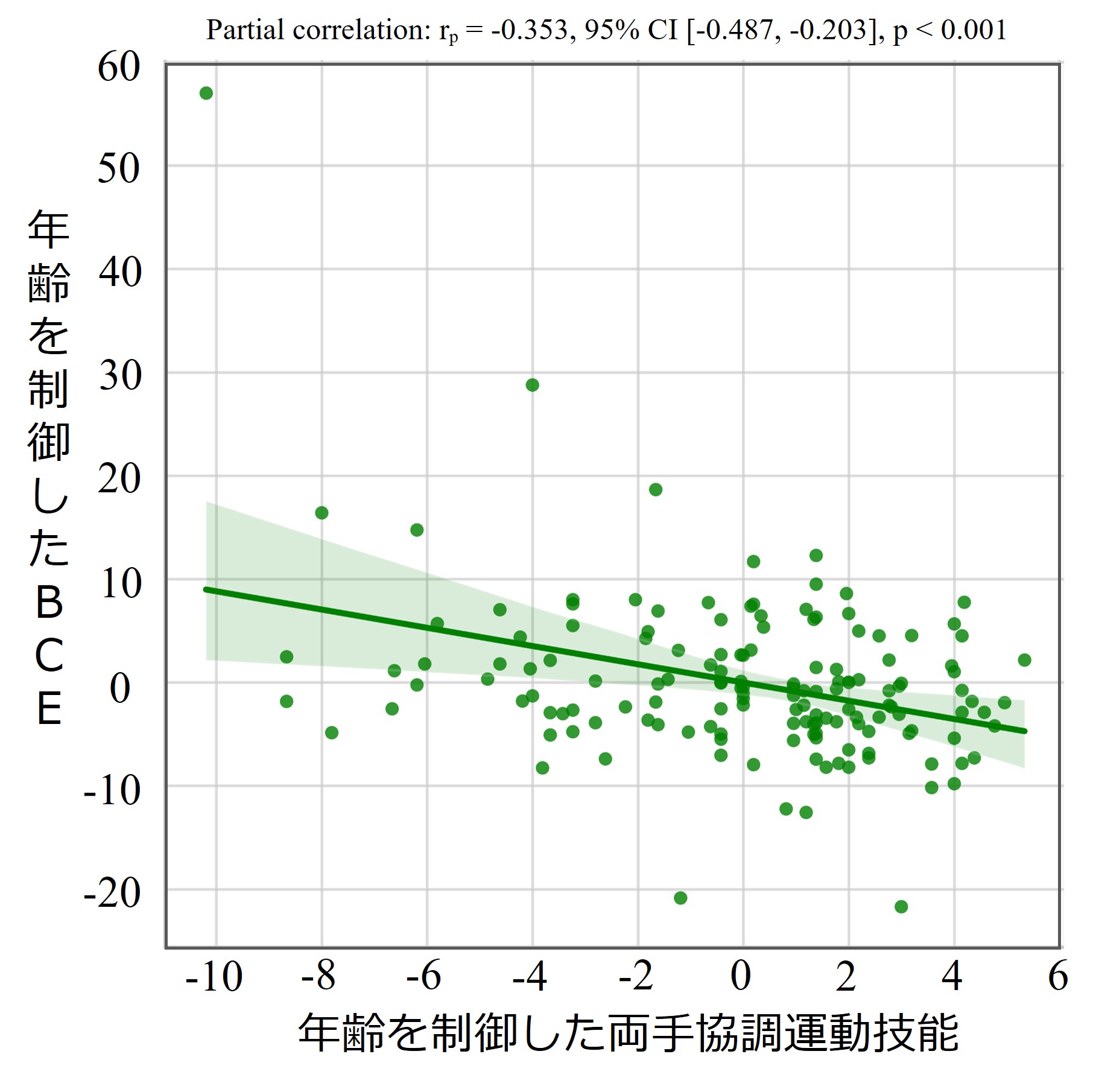

さらに,年齢を統制したうえでの偏相関分析では,BCEおよび両手条件でのOIが,両手協調運動技能と有意に関連していることが明らかとなりました(図4).

図4. 年齢を制御したBCEと両手協調運動技能との偏相関関係

本研究の臨床的意義および今後の展開

本研究では,両手で異なる運動を同時に行う「両手同時独立制御能力」が,5歳から13歳にかけて徐々に発達することが,行動レベルで明らかになりました.またこの能力は,左右の手を協調させてひとつの目的を達成する「両手協調運動技能」とも有意に関連していることが示されました.

この「両手同時独立制御能力」の発達には,前頭−頭頂ネットワーク,前頭前野(実行機能・注意制御),脳梁を介した左右の大脳半球間の情報伝達・抑制機構,という3つの神経的成熟が関与すると考えられており,本研究結果は,これらの神経基盤の発達過程を行動的に捉えたものと位置づけることができます.

さらに,既存の標準化された協調運動技能検査では,年齢に応じて異なる課題や道具を用意する必要がありますが,BC課題はタブレットと紙,ペンのみで実施可能であり,年齢にかかわらず同一の手順で短時間に評価が可能です.こうした特徴から,BC課題は発達期における両手協調能力の発達段階を簡便かつ定量的に評価できる実用的な手法として有用である可能性が示されました.今後は,この課題を特別な支援を必要とする子どもたちにも応用することで,運動機能のより的確な評価や,リハビリテーション,運動学習支援への実践的な活用が期待されます.

論文情報

Nobusako S, Hashizoe K and Nakai A (2025)

Front. Hum. Neurosci. 19:1620941. doi: 10.3389/fnhum.2025.1620941

問い合わせ先

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

畿央大学大学院健康科学研究科

教授 信迫悟志

Tel: 0745-54-1601

Fax: 0745-54-1600

E-mail: s.nobusako@kio.ac.jp