運動‐知覚の不協和が主観的知覚と筋活動に及ぼす影響

PRESS RELEASE 2017.9.26

脳卒中後に運動麻痺が生じると“自分の手が思い通りに動かない”,いわゆる運動の意図と実際の感覚フィードバックが解離した状態になります.このことは「運動‐知覚の不協和 (Sensorimotor incongruence)」と呼ばれており,さまざまな問題を引き起こす要因として考えられてきました.畿央大学ニューロリハビリテーション研究センターの森岡周教授と大住倫弘特任助教らは,明治大学理工学部の嶋田総太郎教授らと共同で,仮想的に“自分の手が思い通りに動かない”という実験環境を用いて,運動‐知覚の不協和が身体の違和感だけでなく,実際の運動をも変容させてしまうことを実験的に明らかにしました.この研究成果はHuman Movement Science誌(Sensorimotor incongruence alters limb perception and movement)に掲載されています.

研究概要

脳卒中によって生じる運動麻痺によって“自分の手が思い通りに動かない”という訴えは臨床現場で非常に多く聴かれます.これは「動かそう」という意図に反して,「実際には動かない」という感覚フィードバックに直面した結果としての訴えであり,「運動‐知覚の不協和」と呼ばれたりします.畿央大学ニューロリハビリテーション研究センターの森岡周教授と大住倫弘特任助教らは,明治大学理工学部の嶋田総太郎教授らと共同で,映像遅延システムを用いて仮想的な運動‐知覚の不協和を起こすことによって “手が自分のもののように感じない” “手が重だるくなってきた”という主観的な異常感覚を惹起させるだけでなく,実際の筋活動量も減少させてしまうことを明らかにしました.この研究成果は,運動‐知覚の不協和そのものが運動単位の動員を妨げることを明らかにしたとともに,運動‐知覚の不協和が起こることによって,運動麻痺の回復を遅延させてしまう重要な要因を示したものです.

本研究のポイント

映像遅延システムを用いた実験によって,運動‐知覚の不協和が主観的な異常感覚だけでなく,運動実行までも変容させてしまうことを明らかにした.

研究内容

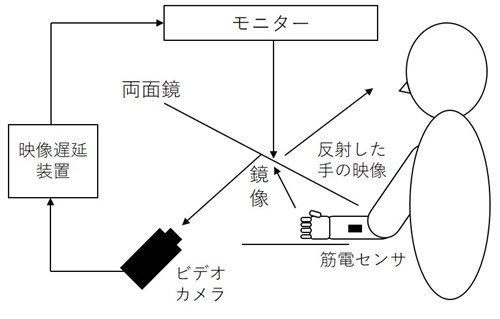

健常大学生を対象に,映像遅延システム(図1)の中で手首の曲げ伸ばしを反復させます.映像遅延システムでは,被験者の手の鏡像をビデオカメラで捉えて,そのカメラ映像を「映像遅延装置」経由でモニターへ出力させます.出力されたモニター映像を鏡越しに見ることによって自分の手を見ることができるものの,映像遅延装置によって作為的に映像出力が時間的に遅らされるため,被験者は“あれ?自分の手が遅れて見えるんだけど” “うぅ…自分の手が思い通りに動いてくれない”という状況に陥ることになります.

図1:映像遅延システムを用いた実験

自分で動かした手が時間的に遅れて映し出される細工がされている.こうすることによって,ヒトの運動‐知覚ループを実験的に錯乱させることができ,“思い通りに動かない”という状況を仮想的に設定することができる.

(技術提供:明治大学 理工学部 嶋田総太郎 教授)

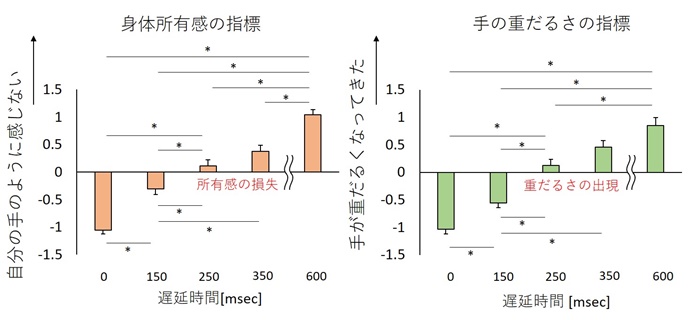

実際の実験では,① 0ミリ秒遅延,② 150ミリ秒遅延,③ 250ミリ秒遅延,④ 350ミリ秒遅延,⑤ 600ミリ秒遅延の5条件で手首の反復運動を被験者に実施してもらいました.運動中の筋活動は無線筋電計で計測し,「身体所有感」と「手の重だるさ」はアンケートで定性的に評価しました.

実験の結果,動かした手の映像を250ミリ秒以上遅らせて視覚的にフィードバックさせると,“自分の手のように感じない”や“手が重だるくなってきた”という変化が生まれました.遅延時間をさらに長くするとそれらの異常知覚が増大することも確認されました(図2).

図2:運動-知覚の不協和による主観的異常知覚の惹起

一方で,反復運動中の筋活動量と運動リズムは,動いている手の映像を150 ミリ秒遅らせただけで変容することが確認されました(図3).

以上のことから,“手が思ったように動かない” 状況は異常知覚だけでなく,運動実行までをも変容させてしまうということが明らかにされました.

図3:筋活動量と反復運動のペースは,動いている手の映像を150 ミリ秒遅らせただけで変化が生じる.

本研究の意義および今後の展開

本研究成果は,運動‐知覚の不協和が運動麻痺の回復を遅らせてしまう重要な要因の1つであることを示唆するものです.そのため,理学療法士や作業療法士による運動アシストによって運動‐知覚の不協和を最小限にしながらリハビリテーションを進める,あるいは錯覚技術を駆使して“思い通りに動かすことができる”経験を積むことの重要性を提唱する基礎研究となります.今後は,運動‐知覚の不協和を最小限にするリハビリテーションを開発する予定です.

関連する先行研究

Shimada S et al. Rubber hand illusion under delayed visual feedback. PLoS One. 2009 Jul 9;4(7):e6185.

論文情報

Osumi M, Nobusako S, Zama T, Taniguchi M, Shimada S, Morioka S. Sensorimotor incongruence alters limb perception and movement. Human Movement Science 2017.

なお、本研究は明治大学理工学部 嶋田総太郎教授らと共同で行われたものです.また、本研究は文部科学省 科学研究費補助金 新学術領域研究「脳内身体表現の変容機構の理解と制御」の支援(研究課題番号15H01671)を受けて実施されました.

問い合わせ先

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

センター長 森岡 周(モリオカ シュウ)

Tel: 0745-54-1601

Fax: 0745-54-1600

E-mail: s.morioka@kio.ac.jp