姿勢バランスに重要な役割を果たす前庭脊髄路の評価に用いる直流前庭電気刺激の作用と最適刺激強度

PRESS RELEASE 2018.7.9

ヒトは通常生活の中で立ったり,歩いたりしていますが,多くの場合,姿勢バランスを非自覚的にコントロールしています.非自覚的に姿勢バランスをコントロールする機能は,ヒトが豊かな生活を行う上で基盤となる重要な機能です.非自覚的な姿勢バランスのコントロールは感覚系,筋骨格系,神経系などの働きによって行われています.前庭脊髄路は,非自覚的な姿勢コントロールを行う上で重要な役割を果たす神経機構の一つであり,抗重力筋の制御に特に関与しています.リハビリテーションにおいて姿勢バランスのコントロールに障害のあるヒトを対象とすることが多くありますが前庭脊髄路の機能を評価することができれば,姿勢バランスの障害の機序にせまることが可能となり,有効なリハビリテーション介入の発展に寄与することも期待されます.

前庭脊髄路の機能は,直流前庭電気刺激(Galvanic Vestibular Stimulation: GVS)という経皮的な前庭系の刺激を行うことによる抗重力筋であるヒラメ筋のH波(誘発筋電位の一つ.脊髄運動ニューロンプール興奮性の程度を反映)促通の程度を計測することによって評価されてきていました.しかし,GVSは経皮的に前庭系を刺激するためヒラメ筋のH波の促通が前庭系の刺激によるものなのか,皮膚刺激によるものなのか明らかにされてきていませんでした.また,評価時の対象者の負担を考えるとGVSの刺激強度は小さいことが望ましいですが,評価する上で適切な刺激強度についても明らかにされていませんでした.畿央大学ニューロリハビリテーション研究センターの岡田洋平 准教授らは,塩崎智之 助教(奈良県立医科大学),中村潤二 氏(畿央大学大学院客員研究員,西大和リハビリテーション病院),松木明好 教授(四条畷学園大学)らと共同で,GVSによるヒラメ筋のH跛の促通は,皮膚刺激だけでなく前庭系の刺激によって引き起こされること,GVSの刺激強度は3mA以上とすることが望ましいことを明らかにしました.この研究成果は,Neuroreport誌 (Influence of the intensity of galvanic vestibular stimulation and cutaneous stimulation on the soleus H-reflex in healthy individuals)に掲載されています.

研究概要

本研究で用いた前庭脊髄路機能評価に用いたGVSは,左右の耳後部(乳様突起)に電極を貼付し,直流電流を通電することによって,経皮的に前庭系を刺激する神経生理学的手法です.H波を下肢において計測する際,下腿後面のヒラメ筋が計測部位となることが多いです.ヒラメ筋H波は,対象者の脛骨神経を刺激することにより,Ia感覚神経線維が脱分極し,活動電位が脊髄に伝わり,運動神経線維に伝達され誘発されます.本研究で用いた前庭脊髄路の機能評価の方法は,H波を誘発する脛骨神経刺激の100ms前に経皮的前庭刺激であるGVSを与えることにより,前庭脊髄路が駆動され,脊髄運動ニューロンプール興奮性が変化するという考えに基づいて,GVSを条件刺激として与えることによるヒラメ筋H波振幅の変化を計測するものであり,先行研究においても利用されています(Kennedy PM, 2000, 2001; Matsugi A, 2017).一方で,手背部(橈骨神経支配領域)などの離れた身体部位を刺激することによっても,ヒラメ筋のH波振幅が増加することが報告されています(Zher EP, 2004).GVSは経皮的に耳後部より前庭系を刺激する方法であるため,GVS後のヒラメ筋H波振幅の変化は,前庭系刺激によるものか皮膚刺激によるものかこれまで明らかでありませんでした.岡田准教授らは,条件刺激としてGVSを与える際と,皮膚刺激を与える際のヒラメ筋H波の振幅の変化の差を比較検証することにより,この点について明らかにすることを着想しました.

また,これまで前庭脊髄路機能評価に用いるGVSの刺激強度は2.5~4mAでしたが,1mA, 2mAのGVSにおいても被験者から痛みや不快感の発生を報告している先行研究(Lenggenhager B, 2008)があります.前庭脊髄路機能評価を行う上で対象者に負担が少なく,評価に適した下限の刺激強度を明らかにすることが望ましいですが,この点についても明らかになっておりませんでした.

岡田准教授らはこれらの点について明らかにするため,1mA, 2mA, 3mAのGVSあるいは3mAの皮膚刺激を与えた際のヒラメ筋H波振幅の変化の差について検証することにより,GVSによるヒラメ筋H波の促通の程度は皮膚刺激による促通の程度よりも大きく,条件刺激としてのGVSの強度については3mAが1mA, 2mAと比較してヒラメ筋H波の促通の程度が大きいことを明らかにしました.今回の研究結果から,GVSによるヒラメ筋H波促通は皮膚刺激のみでなく前庭系刺激によるものでもあること,健常者においては3mA以上の強度のGVSによりH波の促通効果が観察されると結論付けられました.

本研究のポイント

GVS後の下腿後面筋のH波の促通の計測は,GVSによって皮膚のみでなく前庭系も刺激し,前庭脊髄路が活動することによって下腿の抗重力筋であるヒラメ筋の脊髄運動ニューロンプールが促通されること,健常者においては3mA以上のGVSを行うことによってヒラメ筋の脊髄運動ニューロンプール興奮性が安定して認められることの2点を明らかにした.

研究内容

神経疾患,前庭疾患の既往歴のない17名の健常成人が本研究に参加し,全員が本研究に伴う副作用が生じることなく,全ての過程を終了しました.本研究において前庭脊髄路機能に用いたGVSは左右乳様突起に電極を貼付し,直流電流を通電しました.GVSでは陰極下の前庭系が脱分極すると考えられています.前庭脊髄路は同側の抗重力筋の制御に関与していると考えられています.そのため,本研究ではヒラメ筋H波の計測と同側の乳様突起を陰極,対側の乳様突起を陽極として,GVSを行いました.

本研究では各対象者に対して1mA, 2,mA, 3mAのGVS,3mAの皮膚刺激を無作為な順序で条件刺激として与え,条件刺激によるヒラメ筋H波振幅および促通の程度の差について検証しました.条件刺激によるヒラメ筋H波促通の程度は,各条件刺激を与えた際のヒラメ筋H波振幅を,条件刺激を与えない際のヒラメ筋H波振幅で除して算出しました.条件刺激によるヒラメ筋H波の促通の程度が1より大きい値を示す際は,条件刺激によってヒラメ筋H波が促通されたことを示し,0~1の値を示す場合は条件刺激によってヒラメ筋H波が抑制されたことを示します.

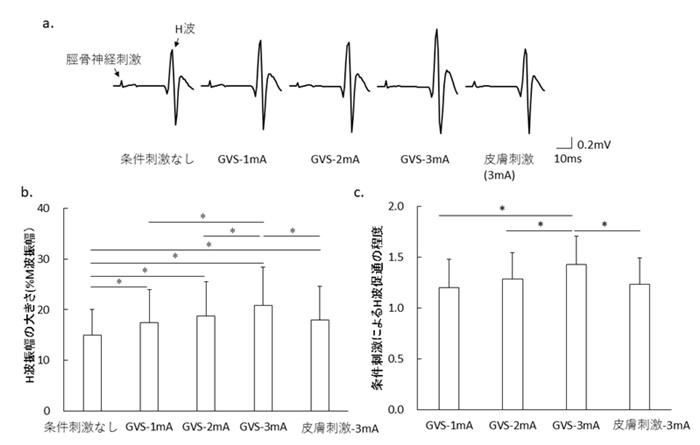

結果, 1mA, 2mA, 3mAのGVS,3mAの皮膚刺激のいずれの条件刺激を与えた際にも,条件刺激を与えない際と比較してヒラメ筋H波の振幅の値は大きくなりましたが,3mAのGVSを与えた際は3mAの皮膚刺激を与えた際と比較してヒラメ筋H波の振幅および促通の程度が大きくなりました(図1).この結果は,GVSによるヒラメ筋H波の促通は,皮膚刺激のみでなく前庭系の刺激に伴う変化であることを示しています.もし,GVSにより促通が皮膚刺激によるもののみであるとすれば,3mAの皮膚刺激を与えた際には1mA,2mAのGVSを与えた際より促通されると考えられますが,条件間に差は認められませんでした(図1b, c).この結果は,GVSによるヒラメ筋H波の促通が皮膚刺激によるもののみでないことを支持しています.

先述のように,条件刺激を与えた際にいずれの条件においても条件刺激を与えない際と比較してヒラメ筋H波の振幅の値は大きくなりました.しかし,条件刺激によるヒラメ筋H波の促通の程度につい

ては,3mAのGVSにおいてのみ他の条件との間に差が認められました(図1c).この結果は,前庭脊髄路機能評価としてGVS後のヒラメ筋H波促通の程度を評価する際には,3mA以上の刺激強度が適していることを示しています.

図1. 条件刺激の各条件におけるヒラメ筋H波の代表波形(a)と平均振幅(b)の差

a. 3mAのGVSを条件刺激として与えた際,条件刺激を与えない場合と比較してヒラメ筋のH跛振幅が顕著に大きい.

b. いずれの条件刺激を与えた際も条件刺激を与えない際と比較して,ヒラメ筋H波が大きくなった.3mAのGVSを条件刺激として与えた際,他の刺激条件と比較してヒラメ筋H波振幅が大きかった.1mA GVSと2mA GVSの間には条件刺激後のヒラメ筋H波振幅に差はなかった.

c. 3mAのGVSを与えた際,1mA, 2,mAのGVS,3mAの皮膚刺激と比較して,ヒラメ筋H波促通の程度が大きかった.

GVS: 直流前庭電気刺激(Galvanic Vestibular Stimulation)

*p<0.05(one-way repeated measures ANOVA, post hoc test)

本研究の臨床的意義および今後の展開

本研究結果は,直流前庭電気刺激による下腿後面筋のH波の促通は皮膚刺激によるものだけでなく,前庭刺激に伴う前庭脊髄路の活動を反映したものであること,直流前庭電気刺激は3mA以上で行うことが望ましいことの二点を示唆するものでした.本研究結果は,直流前庭電気刺激後の下腿後面筋のH波促通の計測は,前庭脊髄路機能を反映することを支持するものであり,評価の妥当性を明らかにした初めての研究です.本研結果は,今後症例と健常者の結果を比較する際に重要な基本的な知見となると考えられます.今後は,今回妥当性が確認された評価方法を脳卒中やパーキンソン病,前庭疾患の方など姿勢バランスに異常を認める症例に適用し,検証していく予定です..

関連する先行研究

論文情報

Okada Y, Shiozaki T, Nakamura J, Azumi Y, Inazato M, Ono M, Kondo H, Sugitani M, Matsugi A.

Neuroreport. 2018 Jun 30. doi: 10.1097/WNR.0000000000001086.

問い合わせ先

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

畿央大学大学院健康科学研究科

畿央大学健康科学部理学療法学科

准教授 岡田 洋平(オカダ ヨウヘイ)

Tel: 0745-54-1601 Fax: 0745-54-1600

E-mail: y.okada@kio.ac.jp