Author Archive

大学院生が日本ペインリハビリテーション学会で発表してきました!

平成30年9月22・23日に九州大学医学部 百年講堂で第23回ペインリハビリテーション学会学術大会が開催されました.

本学会は「新たなステージへの挑戦 –慢性痛の予防戦略−」というテーマで行われ,これからの慢性疼痛に対する予防策について,産業や地域,病院などの様々な観点から議論がなされました.慢性疼痛に対する心理・情動面の重要性は周知の通りですが,リハビリテーション専門職にしかできない身体機能評価を再考し,確立させていくことの必要性を感じました.

我々の演題名は以下の通りで,いずれも活発な議論がなされました.

<口述発表>

佐藤剛介「経頭蓋直流電気刺激と有酸素運動の併用介入が圧痛閾値および安静時脳波活動に及ぼす影響」

重藤隼人「中枢性感作を有する疼痛患者における疼痛関連因子の特徴」

<ポスター発表>

西 祐樹「慢性腰痛患者における運動学的な姿勢評価システムの構築 –自宅生活と外来での運動の乖離−」

田中陽一「疼痛の日内律動性と内因性要因の関連 –疾患・疼痛病態の異なる3症例での検討−」

藤井 廉「労働者の重量物持ち上げ動作時の運動恐怖と運動学的因子の関連性 −三次元動作解析装置を用いて−」

長倉侑祐「Neglect-like symptomsを呈した手指術後症例における両手協調運動の低下に対する一考察」&「骨折後急性・亜急性期患者における内受容感覚の精度と認知・情動との関連性について」

本学会を通して,慢性疼痛の病態やメカニズムが明らかとなってきている中で,今後はより具体的にどのように介入していくかを検証するとともに,有効な介入方法をスタンダードとして社会にどのように発信していくかが重要な課題であるように感じました.

今後も研究室の痛み研究メンバーと一丸となって,課題解決の糸口を見出すよう,更なる研究活動に取り組んでまいります.

このような貴重な経験ができたのは森岡教授をはじめとする多くの方のご指導と畿央大学の支援があってのものです.この場を借りて深く感謝申し上げます.

畿央大学大学院健康科学研究科 神経リハビリテーション学研究室

修士課程2年 藤井 廉

大学院生が国際疼痛学会(IASP 2018, Boston)でポスター発表しました!

国際疼痛学会が9月12日〜16日にボストンで開催されました.

世界中から集まった研究者が痛みという一つの症状を様々な視点で研究し,いたるところでディスカッションが行われていました.博士課程の片山脩さんと私(西 祐樹)もポスター発表を通して様々な意見交換を行い,有意義な時間を過ごすことができました.

また,マサチューセッツ工科大学博物館にて「The Beautiful Brain」というテーマで展示会が催されていたので行かせていただきました.ニューロン説を唱え神経科学・神経解剖学の基礎を築きあげたSantiago Ramon Cajalがスケッチした神経細胞の原画3000点以上の中から80点が展示されていました.未知の事象を当然の知識に昇華させる背景にはたゆまぬ努力と発見があることを肌身に感じ,襟を正す思いになりました.

このような貴重な経験ができましたのも森岡教授,大住助教をはじめとする研究室の方々の日頃のご指導と,畿央大学の手厚いご支援の賜物であり,ここに深く感謝致します.

畿央大学大学院博士後期課程

西 祐樹

第1回リハビリテーションのための姿勢運動制御研究会が開催されました

平成30年9月15日(土),畿央大学にて「第1回 リハビリテーションのための姿勢運動制御研究会」が開催され,総勢122名の参加者による活発なディスカッションが行われました.

本研究会は,畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター公募研究会制度の承認と支援を受けて初めて開催されたものであり,会の目的として「リハビリテーションにおける姿勢運動制御分野の若手研究者と療法士を対象としたオープンな研究会を開催し,臨床で示される現象に対する解釈や検証を,科学的態度をもって議論できるプラットフォーム構築,および今後の研究コミュニティの構築を目指す」ことを掲げています.そのため,研究会運営幹事は若手の研究者かつ理学療法士ら(代表:植田 耕造・畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター客員研究員)で構成されており,会の企画・運営についても若手が高い自由度をもって主体的に行いました.

研究会の内容は,特別講演として首都大学東京の樋口貴広 教授に「知覚運動制御の最先端とリハビリテーションへの示唆」,そして,本研究会の世話人でもある畿央大学ニューロリハビリテーション研究センターの岡田洋平 准教授からは「パーキンソン病の歩行運動制御とリハビリテーション Up To Date」と題した講演を頂きました.どちらの講演も,現在進行形で取り組んでおられる未発表の研究データや試行錯誤段階にある実験データを含むものであり,一方向的な講演として終わることなく,フロアの参加者との質疑やディスカッションが活発に交わされました.

その後は,若手講演として運営幹事ら4名より現在取り組んでいる最新の研究内容を紹介させて頂きました.

① Lateropulsionに対する直流前庭電気刺激の影響(畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター,星ヶ丘医療センター:植田耕造)

② 脳卒中患者の前庭動眼反射と姿勢制御機能(佐賀大学,白石共立病院:光武翼)

③ 片脚立位姿勢制御の発達 -体重心と足圧中心を用いた分析-(北海道大学大学院:萬井太規)

④ 歩行学習の効果的な臨床応用に向けて ‐学習効果と神経生理学的視点からの考案‐(京都大学大学院,関西リハビリテーション病院:北谷亮輔)

いずれの研究もリハビリテーションの臨床を強く意識したものであり,そして,姿勢運動制御を共通のキーワードとしつつも,多岐に渡る研究内容となっていました.各研究で掲げられている臨床課題にアプローチするための科学的な手続きまでも紹介され,得られた最新の知見とともに参加者全体で共有できたかと思います.

最後には,本研究会のメインプログラムであるポスターセッションが行われました.ここでは若手講演の内容をポスター掲示し,忌憚ない密なディスカッションを交わすとともに,25演題もの多くの一般演題が発表されました.2つのポスター会場で約1時間半もの間,非常に活発なディスカッションが繰り広げられ,参加者からは「時間がもっと欲しい」という声が出るほど有意義なものでした.

本研究会は,企画当初は40~50名の参加人数で考えておりましたが,その予想を大きく上回り,総勢122名の参加者,29のポスターディスカッション(一般演題25,若手講演のポスター掲示4)という盛会とすることが出来ました.参加者および演者の皆様に心より感謝申し上げます.今後もこのような参加者間のディスカッションやコミュニティ構築を主たる目的とした機会を設けることができればと考えておりますので,どうぞ宜しくお願いいたします.また,当初の予想を大きく上回る申込み状況から早期に受付を締め切るという事態になってしまい,ご迷惑をおかけしましたこと改めてお詫び申し上げます.

最後になりましたが,ご講演を賜りました樋口先生,岡田先生,そして,参加者,演者の皆様,畿央大学および畿央大学ニューロリハビリテーション研究センターのご支援に深く感謝申し上げます.

リハビリテーションのための姿勢運動制御研究会

石垣 智也(畿央大学大学院 客員講師)

博士後期課程 大松さんの発表演題が優秀発表賞に選出されました!

2018年9月5日から2日間,立命館大学大阪いばらきキャンパスにて視覚科学フォーラム2018第22回研究会に参加してきました.この研究会は前研究科長である金子章道先生(畿央大学栄誉・名誉教授)が立ち上げに関わられた研究会で,網膜生理学研究の討論の場として,生理学研究所の研究会として発足されました.現在では日本全国の視覚研究者が参加・議論する場として発展されています.

今回私は,「異なる構成要素からなる動画提示時の半側空間無視の視線特性」という演題で口述発表を行い,優秀発表賞に選んでいただきました.この発表では,動画提示時の視線分析により半側空間無視の症状特性を知るために,Graph-Based Visual Saliency(Harel et al., 2006)を用いて注視点をスクリーン画像の顕著性(サリエンシー)の分布と併せて解析しました.動的顕著性にどの程度影響を受けているかを分析した結果,無視症例は右空間の顕著性に視線が惹きつけられやすいことを報告しました.

視覚研究のエキスパートの方々に選んで頂けたこと,大変うれしく思っております.

さらに,なんと受賞後には以下のようなコメントを金子先生から頂くことができました…!

『畿央大学で森岡先生や河島先生ご指導の研究成果がその領域の人たちに認められたことは畿央大学に関係した一人としてとても嬉しく思いました.これからも優れた研究を発表されることを期待しておりますし,また学位も取れますよう祈っております.一言お祝いまで.』

金子先生の授業で,ご自身の網膜に関する研究について目をキラキラと輝かせながら楽しそうにお話されていたことがとても印象に残っており,年齢を重ねてもいつまでも知的好奇心に溢れて楽しまれている先生の姿にとても感銘を受けたことを覚えています.そのような金子先生にも喜んで頂き,またこのようなお祝いのお言葉を頂けて,これまでにない幸せを感じております.

この場をお借りして,金子先生,森岡周教授,現職の上司である河島室長に心から感謝申し上げます.今後も精進し,これからも多くの方々に支えられながら,無視症状に悩まされる当事者の方々に少しでも還元できるような研究に取り組んでいきたいと思います.

博士後期課程 大松聡子

脳卒中後失行症では感覚-運動統合のための脳の時間窓に歪みを呈している

PRESS RELEASE 2018.8.27

失行は,麻痺などの運動障害,感覚障害,その他の認知障害(失語や失認)がないにも関わらず習熟していたはずの行為が遂行できなくなる高次脳機能障害です.典型的には,左脳に生じた脳卒中後に発生することが多く,他者の運動を真似ることができなくなる模倣障害,よく知っているはずのジェスチャー(バイバイ,おいでおいで,ピースサイン,OKサインなど)を表現できなくなるジェスチャー障害,使い慣れた道具(ハサミ,櫛,金槌,箸など)を操作できなくなる道具使用障害などが生じます.失行はその病態メカニズムがまだ十分に明らかになっていません.

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センターの森岡周教授と信迫悟志助教らは,共同研究病院(村田病院,摂南総合病院,共に大阪府),および明治大学理工学部の嶋田総太郎教授らと共同して,失行を有する脳卒中患者では,運動情報と感覚情報を時間的に統合することに困難を有しており,その困難の程度と失行の重症度との間には相関関係があり,さらに失行と感覚-運動統合障害は共に左脳の前頭-頭頂ネットワーク上の病巣で発生することを明らかにしました.この知見は,失行の病態解明に貢献し,失行に対する新たなニューロリハビリテーション技術開発に向けた基礎的知見になるものと期待されます.

この研究成果は,Frontiers in Neurology誌 (Distortion of Visuo-Motor Temporal Integration in Apraxia: Evidence From Delayed Visual Feedback Detection Tasks and Voxel-Based Lesion-Symptom Mapping)に掲載されています.

研究概要

失行(Limb-Apraxia)は,麻痺がないにも関わらず,使い慣れたはずの道具を操作したり,普段使用しているコミュニケーション・ジェスチャーを表出したり,他者の動作を模倣することが困難になるという,失語・失認と並ぶ代表的な高次脳機能障害の一つです.

失行の神経学的メカニズムとしては,“道具やジェスチャーを生後から繰り返し使用することで脳内に貯蔵された手続き記憶が障害されたために生じる”とする貯蔵された運動表象障害仮説(Buxbaum, 2017)や“使用したことのない道具であっても創造的に推論することによって使用方法を創発する能力が障害されたために生じる”とする技術的推論能力障害仮説(Osiurak and Badets, 2017)などが有力視されていますが,決定的な解明はなされていません.

しかしながら,運動表象障害仮説であっても技術的推論障害仮説であっても,感覚情報を統合し,意図的な行為を計画する(意図的運動結果の予測情報を形成する)ことに困難があることに共通点があります.実際,失行を有する患者では,運動イメージやインテンショナルバインディングに問題があることが明らかになっていました.また失行には運動結果の予測情報と実際の感覚フィードバックが時空間的に統合することによって生起する運動主体感(運動した際に,“この運動は自らが引き起こした運動である”という主観的意識)が障害されている可能性が示唆されていますが,それを実証した研究は存在しません.

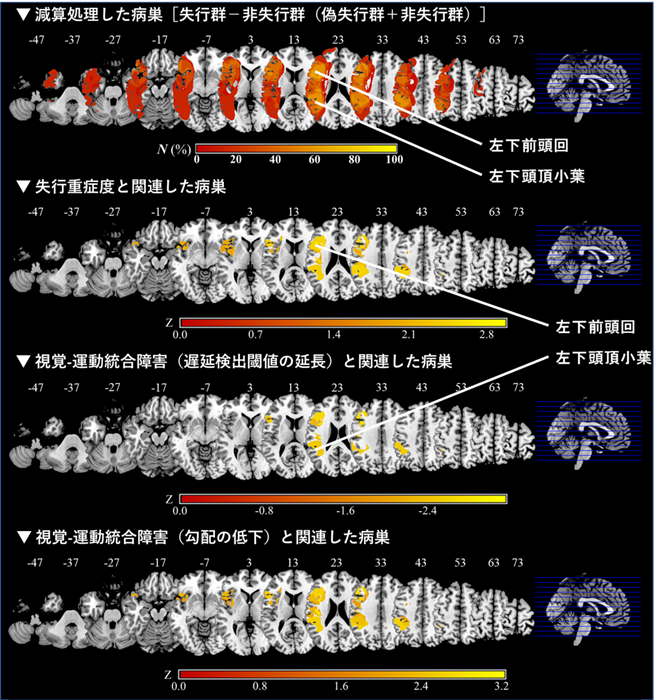

そこで森岡周教授らの研究グループは,様々な感覚情報間(運動情報を含む)の統合を定量的・客観的に測定することで,こうした失行の病態を明確に浮き彫りにできないかと考え,失行を有する左半球脳卒中患者と失行を有さない左半球脳卒中患者との間で,感覚-感覚(視覚-触覚,視覚-固有受容覚)統合機能,感覚-運動(視覚-運動)統合機能が異なるか否かについて調べました.さらに病巣減算分析およびVoxel-based lesion symptom mapping(VLSM)を実施することで,失行と感覚-感覚/感覚-運動統合障害に共通する病巣を解析しました.その結果,失行を有する患者では,感覚-感覚(視覚-触覚,視覚-固有受容覚)統合機能は保たれているものの,感覚-運動(視覚-運動)統合機能に顕著な低下があることが示されました.感覚-運動統合に困難があるものの,感覚-感覚統合は保たれているという本研究結果は,失行には行為の結果を予測することに困難があることを強く示唆しました.また失行の重症度と感覚-運動統合障害の程度には相関関係があることも示されました.そして,失行と感覚-運動統合障害は,共通して左下前頭回と左下頭頂小葉を結ぶ左腹側-背側運動ネットワーク上の病巣に起因することが明らかになりました.

本研究のポイント

■ 失行を有する左半球脳卒中患者には,運動結果の予測情報と感覚フィードバックを統合する機能に低下がある.

■ 失行の重症度と感覚-運動統合障害には相関関係がある.

■ 左下前頭回と左下頭頂小葉を主領域とした左腹側-背側運動ネットワークの損傷は,運動結果の予測を障害し,失行と感覚-運動統合障害の発生を導く.

研究内容

本研究には,失行を有する左半球脳卒中患者(失行群)7名,失行と診断されるレベルではないが失行評価においてエラーが認められた左半球脳卒中患者(偽失行群)6名,失行を有さない左半球脳卒中患者(非失行群)9名が参加しました.

感覚-感覚/感覚-運動統合機能の測定には,共同研究者の嶋田総太郎教授(明治大学理工学部)が開発した視覚フィードバック遅延検出課題が使用され,この課題で抽出される遅延検出閾値と遅延検出確率曲線の勾配が統合機能を反映する指標となりました.遅延検出閾値の延長と勾配の低下は,統合機能が低いことを表します.

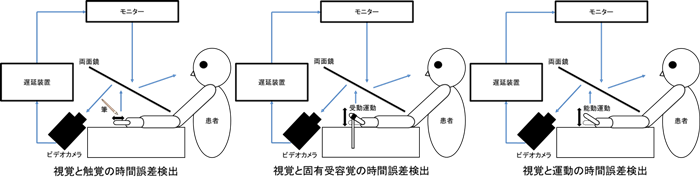

図1. 本研究で使用した3種類の視覚フィードバック遅延検出課題

患者は,触覚刺激・受動運動(固有受容覚刺激)・能動運動に対して,その映像(視覚フィードバック)が同期しているか非同期しているかを回答した.

左図は,触覚刺激に対する視覚フィードバックの遅延を検出する課題.

中央図は,受動運動(他者に動かされる)に対する視覚フィードバックの遅延を検出する課題.

右図は,能動運動(自分で動かす)に対する視覚フィードバックの遅延を検出する課題.

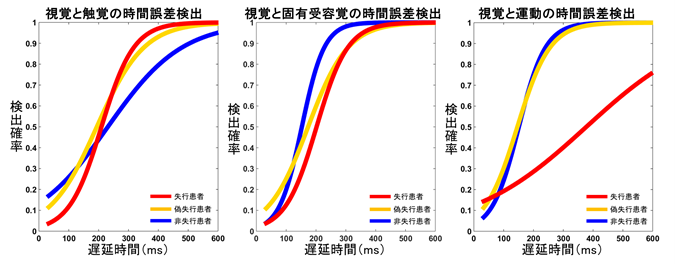

図2. 3種類の視覚フィードバック遅延検出課題の結果

検出確率曲線(赤・黄・青線)が,左方に変位し,勾配(傾き)が強いほど,統合機能が高いことを表す.

左図は,3群(赤線:失行群,黄線:偽失行群,青線:非失行群)の視覚-触覚統合課題の成績.中央図は,3群の視覚-固有受容覚統合課題の成績,右図は3群の視覚-運動統合課題の成績.

感覚-感覚(視覚-触覚,視覚-固有受容覚)統合では,3群に差が認められなかったが,視覚-運動統合において,失行群(赤線)は,偽・非失行群(黄線,青線)と比較して,著明な低下(遅延検出閾値の延長,勾配の低下)を示した.

結果,感覚-運動統合課題においてのみ,失行群は,偽・非失行群と比較して,遅延検出閾値が延長し,勾配は低下しました(図2).このことは,失行群が,視覚-運動統合機能の歪みを有することを意味し,感覚-感覚統合には違いがなかったことから,失行では自己運動の結果を予測することが障害されている可能性が強く示唆されました.また失行の重症度と視覚-運動統合障害の程度は相関関係にありました(図3).

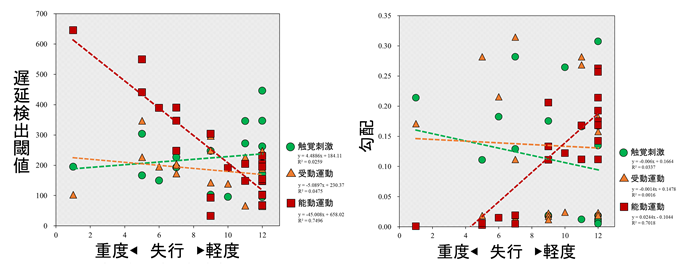

図3. 失行の重症度と視覚フィードバック遅延検出課題の成績との関係

視覚フィードバック遅延検出課題で得られる遅延検出閾値が延長するほど,そして検出確率曲線の勾配が低下するほど,統合機能が低いことを表す.

左図は,失行の重症度と3課題の遅延検出閾値との相関関係

を表す.視覚-運動統合課題における遅延検出閾値(赤□)が延長するほど,失行の重症度が重度となる相関関係を認めた.

右図は,失行の重症度と3課題の検出確率曲線の勾配との相関関係を表す.視覚-運動統合課題における検出確率曲線の勾配(赤□)が低下するほど,失行の重症度が重度となる相関関係を認めた.

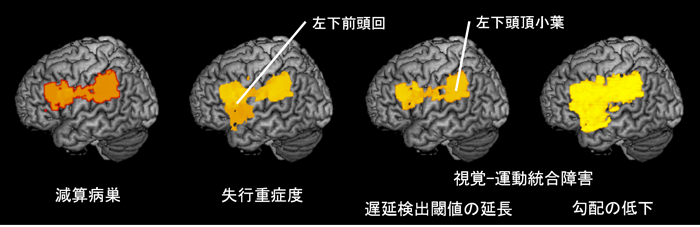

本研究では,さらに病巣減算分析とVLSMを実施することで,失行と感覚-感覚/感覚-運動統合障害に関連する病巣解析を行いました.その結果,失行の発症と感覚-運動統合障害の発生が,左腹側-背側運動ネットワーク上の左下前頭回と左下頭頂小葉の損傷に起因することが示されました(図4).本研究は,左下前頭回と左下頭頂小葉を主領域とした左腹側-背側運動ネットワークの損傷が,運動結果の予測を妨げ,失行と感覚-運動統合障害を導くことを明らかにしました(図5).

図4. 病巣減算分析とVoxel-based lesion symptom mapping(VLSM)の結果

病巣減算分析とVLSMの結果は,失行と視覚-運動統合障害が共通して,左下前頭回と左下頭頂小葉を中心とした左腹側の前頭-頭頂ネットワーク上の病巣によって生じることを示した.

図5. 要約図

左腹側の前頭-頭頂ネットワークの損傷は,運動結果の予測を妨げ,失行と視覚-運動統合障害を引き起こす.

本研究の臨床的意義および今後の展開

本研究は,視覚フィードバック遅延検出課題を使用することにより,定量的かつ客観的に,失行の感覚-感覚/感覚-運動統合機能を調べました.そのことにより,失行は感覚-感覚統合機能には問題がないものの,感覚-運動統合機能に問題を生じていることを明確に示しました.そして左大脳半球の腹側の前頭-頭頂ネットワークの損傷が,失行と感覚-運動統合障害の共通した病巣であることを明らかにしました.本研究結果は,失行の病態解明に貢献するだけでなく,運動結果の予測の形成を促し,感覚-運動統合を促進する介入が,失行の改善に寄与する可能性を強く示唆しました.

しかしながら,失行は様々な形態(模倣障害,ジェスチャー障害,道具使用障害,系列動作障害など)と多様な誤反応(錯行為,保続,拙劣,誤使用,省略など)を有する複雑な症候です.今後,今回明らかにした感覚-運動統合障害と関連する失行の形態・誤反応とは何かについての横断的研究,失行と感覚-運動統合障害の回復に関する縦断的研究,そして運動結果の予測の形成を促し,感覚-運動統合を促進し,失行からの改善に導くニューロリハビリテーション開発研究を力強く推進していく必要があります.

なお本研究は,新学術領域研究『脳内身体表現の変容機構の理解と制御』のサポートを受けて実施されました.

論文情報

問い合わせ先

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

助教 信迫 悟志(ノブサコ サトシ)

Tel: 0745-54-1601 Fax: 0745-54-1600

E-mail: s.nobusako@kio.ac.jp

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

教授/センター長 森岡 周(モリオカ シュウ)

Tel: 0745-54-1601 Fax: 0745-54-1600

E-mail: s.morioka@kio.ac.jp

京都大学大学院医学研究科の大畑研究室と研究交流会を行いました!

平成30年7月27日(金)に畿央大学にて畿央大学大学院 神経リハビリテーション学研究室 研究交流会が開催されました.今回は,京都大学大学院の大畑光司先生の研究室から皆様をお招きし,研究交流会が開催されました.

今回の研究交流会では,今後の研究協力の可能性について検討することを目的に,双方の研究紹介と意見交換を行いました.

はじめに,森岡 周教授と大畑 光司先生からお互いの研究室についての紹介が行われました.

研究紹介では,当研究室博士後期課程の水田 直道さん,藤井 慎太郎さん,高村 優作さんが研究内容を発表しました.

続いて大畑研究室から,渡邉 怜美先生,木村 和夏先生,川崎 詩歩未先生に研究内容の発表を行って頂きました.

どちらの研究室の発表でも,お互いに疑問に感じたことや,研究内容の詳細についての質疑応答があり,今後に繋がる実りあるディスカッションがなされました.

発表終了後には森岡教授から,今後は計画段階の研究についてもお互いに発表しあい,ディスカッションする事でより良い研究に発展させていける関係性を構築していきたいとの提案がされ,閉会の運びとなりました.

今回発表された内容は歩行や姿勢制御,運動学習,半側空間無視といった,リハビリテーションの中でもトピックスとして挙がることが多いものであり,沢山の研究報告がなされている分野ですが,どの発表も大変興味深く,また,そういった内容に対して真摯に取り組む発表者の方々に大変感銘を受けた1日でした.

私自身もこのような発表が行えるよう,日々ひたむきに研究に取り組んでいきたいと思います.

このような会を企画し,開催して頂いた森岡教授,大畑先生をはじめとする大畑研究室の皆様と,コーディネーターを務めて頂いた水田直道さんに心より感謝申し上げます.

畿央大学大学院 健康科学研究科

修士課程1年 古賀 優之

[Journal Club]自由な選択は運動主体感を高める

Barlas Z1, Obhi SS

Freedom, choice, and the sense of agency.

Front Hum Neurosci. 2013 Aug 29;7:514. doi: 10.3389/fnhum.2013.00514.

「この身体を動かしたのは自分自身である」といった意識を運動主体感と言います.運動主体感は主観的な意識経験ですが,運動主体感を定量的に測定する手法の一つにintentional bindingがあります.

この実験方法は被験者にキー押し(action)をさせ,キー押しの数100ms後に音を提示(effect)し,遅延時間を推定させる課題です.自発的な行動をとると,行為の知覚時間(action)とその結果の知覚時間(effect)がお互いに向かってシフトすることがわかっており,actionとeffectの間の時間が短く感じる程, 運動主体感が高くなると想定されています.運動主体感には行為を実行する前段階(predictive)と行為実行後の後段階(postdictive)により修飾されると考えられており,両者はintentional bindingの実験課題を操作することでそのメカニズムを調べることができると考えられています.

本研究では,predictiveな要素を操作し運動主体感への影響を調査しています.

この研究は行為の自由な選択が運動主体感に影響するかどうかを検討することを目的としており,キー押しの「数」を変えることでbinding効果が変化するかを検証しています.実験はキーの数を7,3,1とし,それぞれ選択の自由度を high,medium,no choiceと条件を定義し,被験者はそれぞれの条件で自由に一つのキーを選択してintentional binding課題を行います(no choice条件は一つのキーしか選択できない).結果は,high条件で知覚時間が最も短くなり運動主体感が高くなりました.

このことから,運動主体感と行為の自由な選択には潜在的な関連性があることが示唆されると著者らは述べています.

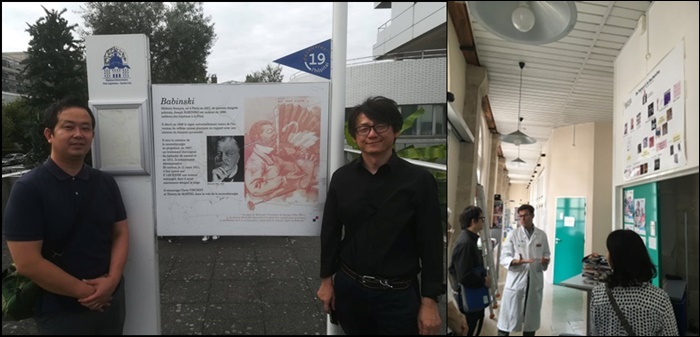

森岡教授と佐藤客員研究員がISPRMで発表してきました!

2018年7月8~12日にフランスのパリで開催されました12th the International Society of Physical and Rehabilitation Medicine(ISPRM) World Congressへ森岡 周 教授と私(佐藤 剛介 客員研究員)で参加・発表してきました.ISPRMは学会名の通りリハビリテーション医を中心とした学会であり,理学療法士・作業療法士・言語聴覚士等のリハビリテーション関連職種には関係の深い学会になります.学会では,演題発表もありつつワークショップも豊富に企画されているのが特徴的でした.取り上げられている分野も幅広く,脳卒中や外傷性脳損傷,脳性麻痺,パーキンソン病,脊髄損傷をはじめとした神経疾患や筋骨格系疾患,トピックスとしてバーチャルリアリティ等がありました.

演題発表については,森岡教授と私ともに7月9日にE-poster発表を行ってきました.森岡教授の発表セッションは,短時間のプレゼンテーションとディスカッションで構成されており,森岡教授のプレゼンテーションとディスカッションのやり取りを直にみることができ参考になりました.しかしながら,今回の学会で驚かされたことの一つとして,私の発表セッションではプレゼンテーションの時間が設けられておりませんでした.結果的には,自分の演題について他の学会参加者とディスカッションできなかったことが心残りではあります… 色々な意味で世界のリハビリテーション医学を垣間見ることができたことは,今後の私の研究人生の励みになるとともに財産になると思います.

演題発表を行う森岡教授(写真左)と佐藤剛介(写真右)

また,学会の合間を利用して,森岡教授・松本大輔助教,首都大学東京の先生方とフランスのサルペトリエール病院の見学に行くことができました.サルペトリエール病院は歴史が非常に古く,起源となる療養所が造られたのは西暦1650年代に遡ります.そして,現代の神経学の発展に大きな影響を与えた,Jean-Martin Charcot(ジャン=マルタン・シャルコー)医師やJoseph Jules François Félix Babinski(ジョゼフ・ジュール・フランソワ・フェリックス・ババンスキー)医師が活躍されていた病院になります.これらの医師達の名前は,学生時代から当たり前のように目にする神経疾患の病名や神経学的検査の名称にもなっており非常に身近な存在のようにも感じます.病院内には,サルペトリエール病院の歴史を物語る一つとして大きな教会が建てられていることや,日本でのリハビリテーション科がReEducationと表現されていた点が印象深かったです.さらに病院では,Myologieを専門とされているDr.Edoardo Malfattiの研究室の紹介をしていただくことができました.私の研究テーマとは離れた部分もあり,勉強不足のままでの参加となったため十分に理解できなかった点は残念に思います.しかし,実際に海外の研究室を訪問することは,初めての経験でしたので非常に良い刺激になったと思います.

今回のISPRM2018への参加では,最新のリハビリテーション医学の動向を知ることができ,加えてサルペトリエール病院を訪問し神経学の長い歴史に触れることができました.華の都パリらしく,新しいものから古いものまで私に様々な時間を与えてくれたと思います.

最後になりますが,今回の学会参加にあたり研究指導・アドバイスをしていただきました森岡周教授,大住倫弘助教,信迫悟志助教,研究室のメンバーに感謝申し上げます.そして,研究の場を提供していただきました畿央大学に感謝申し上げます.

【発表演題】

森岡 周 教授

RELATIONSHIP BETWEEN MOTOR IMAGERY ABILITY AND MOTOR FUNCTION OF HEMIPLEGIC UPPER LIMBS AND THEIR USE IN STROKE PATIENTS

佐藤 剛介 客員研究員

THE EFFECTS OF TRANSCRANIAL DIRECT CURRENT STIMULATION COMBINED WITH AEROBIC EXERCISE ON PRESSURE PAIN THRESHOLDS AND ELECTROENCEPHALOGRAPHY IN HEALTHY CONTROL: PILOT STUDY

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

客員研究員 佐藤剛介

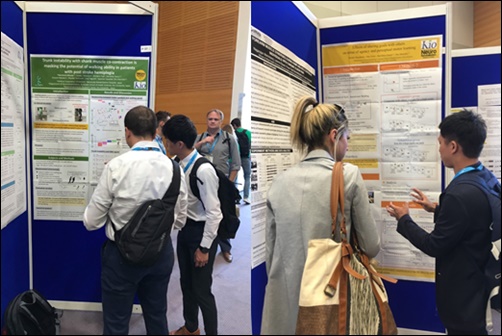

大学院生がISEKでポスター発表をしてきました!

平成30年6月30日から7月2日にかけてダブリンで開催された第22回International Society of Electrophysiology and Kinesiologyに林田一輝さん(博士後期課程)と私(水田直道 博士後期課程)が参加・発表してきましたので報告させていただきます.

本学会は運動制御や神経生理学,生体力学,信号解析,リハビリテーションなど運動制御に関連する約600の一般演題があり,どの演題も議論が非常に活発でした.

シンポジウムでは「生体力学研究の問題点と臨床応用」や「運動パフォーマンスと生理学的指標の関連性」などが取り上げられており,基礎研究の取り組みと臨床ならびにスポーツ現場での現象と隔たりを埋めようとする内容が示されておりました.

本研究室からは3日目に私が脳卒中後症例の歩行の研究を,林田さんが運動主体感のポスター発表を行いました.私にとって初めての国際学会でしたが,多くの方から質問に来ていただき,2時間の発表時間はあっという間に感じました.頂戴した質問やアドバイスは非常に有益となる情報が多くあり,今後の進展へ向けモチベートされました.

写真;左:水田 右:林田さん

シンポジウムや一般演題は非常にラフな雰囲気の中,議論が多いにもかかわらず時には笑いが起こるなど,良い意味で議論を行いやすい雰囲気のように感じました.マウントの取り合いのような議論ではなく,相互向上を目的とした姿勢には襟が正されました.また自身の研究領域とは異なる発表に対しても興味を持っている印象を受けました.

このような貴重な経験ができたのは森岡教授をはじめとする研究室の仲間の日頃のご指導と,畿央大学の手厚いバックアップがあったからであり,ここに深く感謝致します.

【発表演題】

水田 直道(博士後期課程)

Trunk instability with shank muscle co-contraction is masking the potential of walking ability in patients with post stroke hemiplegia

林田 一輝(博士後期課程)

Effects of sharing goals with others on sense of agency and perceptual motor learning

畿央大学大学院健康科学研究科

水田直道

[Journal Club]理学療法士の行動と意思決定プロセス

Held Bradford E, Finlayson M, White Gorman A, Wagner J.

Disabil Rehabil. 2018 May;40(9):1014-1025.

多発性硬化症(Multiple Sclerosis; MS)の歩行とバランスの障害は,転倒の発生や機能障害,QOLの低下と関連するため,適切な運動療法や歩行補助具の使用により対処していくことが必要となります.しかし,理学療法士からの推奨(運動や杖の使用など)に対するMS患者の順守率は高いとは言えず,自宅で歩行とバランスを最大化する行動の継続に,どのような決定方法が適切かについての情報が不足している状況です.今回,紹介する論文では,外来リハビリテーション終了後の生活に焦点を当て,MS患者と理学療法士の歩行とバランスを最大化する行動の決定プロセスの比較を行い,両者の視点を理解することを目的としています.

対象は, 外来リハビリテーションを終了したMS患者とその理学療法士の7組とし,終了後4-8週の間に,個別面談にて半構造化インタビューが実施されました.MS患者への質問は,歩行とバランスを最大化する行動の決定理由と順守状況,また,時間経過の伴う変化について聴取し,理学療法士への質問は,歩行とバランスを改善するための推奨事項とその伝達方法について聴取しています.

結果,歩行とバランスを最大化するために行ったことを説明する主なテーマとして,MS患者では『限界を認識しながら,自分自身に挑戦すること』でした.その中で,不確実性に対処するために,自己の認識と外部情報の比較だけでなく,理学療法の経験も通して自分に最適な行動の選択肢を知ることができたとしていました.また,行動の継続には,価値や期待の優先順位付け,スモールステップを用いた目標設定が習慣化に必要とし,このプロセスは自身の状態が変化する度に繰り返され,セルフマネジメントしていくことが不可欠としていました.

理学療法士の主なテーマは,『正しい適合を見つけること』としており, MS患者のニーズと機能的予後を満たすことに焦点を当てていました.その中で,理学療法士はMS患者と自身の考えの類似点を把握することが重要であると同時に,相違点を知るために深い面接を行うことも念頭に置いていました.そして,この類似点と相違点を知るプロセスを通して,MS患者との関係性が構築され,セルフマネジメントを行う適切な行動計画にも繋がるとしていました.

この結果は,MS患者と理学療法士では意思決定における視点が異なる部分もあり,この相違点を理解することによって,より有意義な意思決定が可能になると示しています.また,理学療法を提供する際に,深い面接によって変化する患者の自己同一性を理解し,不確実性への対処を支援していくことが,外来リハビリテーション終了後の歩行やバランスを改善する行動の継続にとって重要であると著者らは述べています.