最適難易度での知覚運動学習中には運動主体感が増幅する

PRESS RELEASE 2018.12.14

身体性の科学において,この運動を実現しているのは,自分自身であるという主体の意識を運動主体感(sense of agency)と呼びます.この運動主体感は主観の意識であるため定量的評価が難しいと考えられていたものの,近年,intentional binding(IB)課題が開発され,運動主体感を測定する試みがされはじめています.IB課題とは,被験者がキーを押した後,音が鳴るように設定された実験手続きにおいて,キー押し後,音が鳴るまでの時間を主観的に被験者に回答させ,実際の時間とそれの差分をみるものです.先行研究では自らの意志によって随意的にキーを押した場合は,音が鳴るまでの時間を実際よりも短く感じることが明らかになっています.つまり,時間知覚の短縮は「自分がキーを押したから音が鳴った」という運動主体感の強さを反映していると考えられています.この時間短縮をみることで運動主体感の程度をみることができるわけです.畿央大学の森岡 周 教授らの研究グループは,林田一輝さん(博士後期課程)のアイディアをもとに知覚運動学習型のintentional binding課題を新たに開発し,知覚運動学習の程度と運動主体感の関係性を調べました.その結果,知覚運動学習が徐々に進むグループでは運動主体感が増幅することがわかりました.その一方で,知覚運動学習が停滞(天井効果)するグループでは運動主体感が増幅しないことがわかりました.つまり,学習効果と運動主体感の間には密接な関係性があることが示されました.この結果は,知覚運動学習課題における誤差修正過程において,徐々に学習効果が起こっていることを潜在的に捉えている時期においては,運動主体感が高まっていることをあらわしています.この結果は,学習プロセスおいて課題の難易度が重要であることを示唆しています.この研究成果はPeer J誌(Changes in intentional binding effect during a novel perceptual-motor task)に掲載されています.

本研究のポイント

■ 知覚運動学習の進行と運動主体感の程度には関係がある.

■ 知覚運動学習課題の難易度が運動主体感に影響を与える.

研究内容

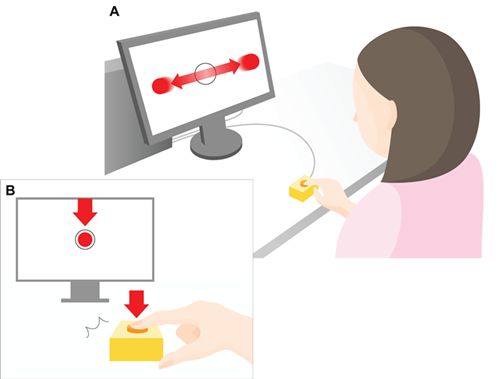

大学生を対象に,今回新たに独自に開発した知覚運動学習型intentional binding課題(図1)を用いて実験が行われました.課題は,左右に動く円形の赤い球をPC画面中心のターゲット内にあわすようにタイミング良くキーを押すといった時間的精度を学習させる知覚運動学習課題です.この際,ターゲットと赤い球の間に発生する空間的な誤差値(pixel)を知覚運動パフォーマンス効果の指標としました.一方,キー押し後,ランダムな時間遅延(200,500,700ms)後に音が鳴り,キー押しから音が鳴るまでの時間を被験者に主観的に回答させました(被験者は200,500,700msであることは知りません).実際の時間と主観的に感じる心理的時間の差をintentional binding効果(ms)とし,運動主体感の指標としました.

図1:知覚運動学習型intentional binding課題

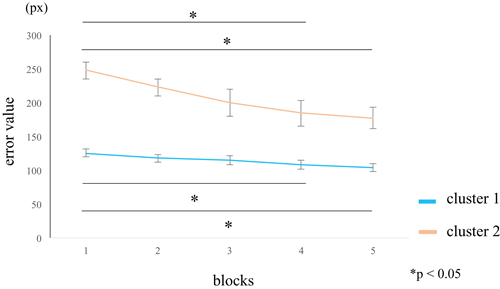

練習課題,コントロール課題(個人の時間感覚の違いを是正する目的)を経て,実験課題が行われました.実験課題は18試行を1セットとし,計10セット行われました.1セットと10セットの誤差値を用いてクラスター分析を行ったところ,2つの説明可能なクラスターに分けることができました.クラスター2はクラスター1と比べ知覚運動学習が有意に起こっていました.10セットを2セット毎の5ブロックに統合して,知覚運動学習の変化を観察したところ,クラスター1は5ブロックを通じてわずかな誤差値の減少にとどまり,ほぼ天井効果を示した(図2水色)のに対して,クラスター2は1ブロック目の誤差値が大きく,その後ブロックを重ねるごとに誤差値が大きく減少することが確認されました(図2オレンジ).

図2:ブロック毎のエラー値の比較

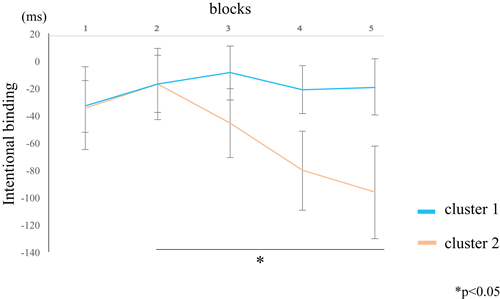

一方,intentional binding効果の結果に関しては図3に示しました.時間(縦軸)がマイナスにいけばいくほど,時間短縮をあらわしておりintentional binding効果が増幅した,すなわち運動主体感が高まったことを示しています.クラスター2(図3オレンジ)において2ブロックから徐々にintentional binding効果が高まっていることがわかります(2ブロックと5ブロックの間に有意差).すなわち,知覚運動学習効果が明確にみられたクラスター2のみ運動主体感が増幅したことが確認されました.一方,クラスター1(図3水色)は著明な変化が見られませんでした.

図3:ブロック毎のintentional binding効果の比較(運動主体感の指標)

本研究の臨床的意義および今後の展開

本研究によって知覚運動学習の進行と運動主体感の程度の間には関係があることがわかりました.運動主体感の増幅には目標設定のみならず,目標が徐々に達成されていくプロセスが重要であることを本研究は示しており,学習者あるいはリハビリテーション対象者に対する知覚運動学習課題において,その難易度の設定・調整が重要であることを本研究は示す結果になりました.今後はこれに関係するメカニズム(例:報酬,注意)を明らかにすることや,実際のリハビリテーション対象者の課題中の時間短縮を記録する必要があります.

論文情報

Morioka S, Hayashida K, Nishi Y, Negi S, Nishi Y, Osumi M, Nobusako S.

Changes in intentional binding effect during a novel perceptual-motor task.

Peer J 2018

問い合わせ先

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

教授/センター長 森岡 周(モリオカ シュウ)

Tel: 0745-54-1601

Fax: 0745-54-1600

E-mail: s.morioka@kio.ac.jp

大学院生が第42回日本高次脳機能障害学会学術総会で発表してきました!

12月6日,7日に神戸国際会議場で開催された第42回日本高次脳機能障害学会学術総会に院生4名が参加し,一般演題発表をしてきました(以下).

① 藤井慎太郎(博士後期課程)「半側空間無視における反応時間の空間分布特性―机上検査と日常生活場面の乖離を埋める新たな評価の視点―」

② 高村優作(博士後期課程)「半側空間無視の諸症状とその回復過程―データベースから抽出した典型症例の症状と回復過程の分析―」

③ 大松聡子(博士後期課程)「著明な右視線偏向を呈した半側空間無視症状の病態メカニズム―情動喚起画像を用いた評価と介入―」

④ 大松聡子(博士後期課程)「運転動画視認時における半側空間無視症例の視線特性の定量的評価」

⑤ 寺田萌(修士課程)「自動詞ジェスチャー模倣時の視覚探索特性と失行重症度の関連性~模倣障害を呈した脳卒中症例における検討~」

本学会のテーマは「Neuropsychological Rehabilitationの原点とトピック」となっており,幅広い症状の症例を通じたディスカッションが活発にされていました.ここ5,6年は毎年のように参加していますが,今年は特に我々が取り組んでいる半側空間無視症状に関する報告が多かった印象です.

私たちは,半側空間無視の研究チームで1つのセッション5演題並びで発表しました.無視症状に関する病態特性や回復過程,介入の視点,3D空間の評価,自動車運転…と臨床に即した流れで聞いて頂けたのではないかと思います.発表時間はもちろんですが,終わった後でも多くの方とディスカッションし大変有意義な時間でした.特に,最近取り組み始めた自動車運転動画の視線分析に関して,脳卒中後の自動車運転再開に長年取り組まれている方々に興味を持って頂き,内容について意見交換できたことが非常に有難かったです.

今後も研究チームの一員として,ますます研究活動に取り組んでいき,セラピストや症状に悩まれている方々に貢献していきたいと思います!

博士後期課程 大松聡子

第11回日本運動器疼痛学会で発表してきました!

平成30年12月1日,2日にびわ湖ホール,ピアザ淡海(滋賀県)にて開催された第11回日本運動器疼痛学会に参加してきました.

今回の学会では「新時代への挑戦ー日本人にあった専門性の融合と共有ー」をテーマに,医者や看護師,臨床心理士も含めた様々な職種の方が一堂に会し,医療現場,社会において疼痛に関わる問題点や今後必要とされるべき取り組みについて情報交換が成されました.

私も博士研究の内容を発表させて頂き,同じリハビリ職種だけではなく医師や看護師の方との意見交換を行う中で,自分がやろうとしている研究を疼痛医療の集学的な取り組みの中で考えることができ,非常に有意義な時間となりました.

我々の研究室からは以下の発表が行われ,いずれも活発に議論が成されていました.

<口述発表>

・佐藤剛介(客員研究員)「経頭蓋直流電気刺激とペダリング運動との併用介入が疼痛閾値および気分に及ぼす影響」

・重藤隼人(博士課程在籍)「中枢性感作と心理的因子の疼痛強度に対する関係性」

<ポスター発表>

・今井亮太(客員講師)「術後1週間の疼痛改善度が1ヶ月後の疼痛強度を決定する」

・西 祐樹(博士課程在籍)「慢性膝痛患者の日常生活における歩行の詳細分析」

・田中陽一(博士課程在籍)「日中の活動が慢性疼痛の日内変動に及ぼす影響ー腕神経叢損傷後疼痛を有する1症例での検討ー」

・藤井 廉(修士課程在籍)「腰痛を持つ労働者の痛み関連恐怖による重量物持ち上げ動作の動作特性」

今回の学会を通して改めて,疼痛医療にかかわる職種間連携の必要性を再認識することができました.一つの職種だけでは複雑な慢性疼痛には立ち向かっていけません.各職種が横のつながりを意識し,自分の専門性をチームの中で発揮しくことが重要なことだと感じました.

今後も疼痛研究に関わる研究室間のつながりも大切にしていきながらチームとして社会に貢献できる活動を行っていきたいと思います.

最後になりましたが,このような機会を与えて頂きました森岡周教授,畿央大学に深く感謝申し上げます.

畿央大学大学院健康科学研究科 神経リハビリテーション学研究室

博士課程1年 田中 陽一

第16回日本神経理学療法学会学術集会で信迫助教と大学院生が発表してきました!

平成30年11月10、11日に大阪国際会議場にて第16回日本神経理学療法学会学術集会が開催されました.本学会は「次代を担う」をテーマに開催され,2000名以上の方が参加されました.

本研究室からは信迫助教をはじめ,植田さん(客員研究員),高村さん(博士後期課程),藤井さん(博士後期課程),水田さん(博士後期課程)が発表を行いました.

演題名は以下の通りです.

<口述発表>

・信迫悟志「脳卒中後失行症と視覚‐運動統合障害に共通した責任病巣―映像遅延検出課題とVoxel‐based lesion‐symptom mappingからの証拠―」

・植田耕造「Pushingの出現に付随して自覚的姿勢垂直位の傾斜を認めた重度左半側空間無視の一症例」

・高村優作「空間性/非空間性注意の包括的評価による半側空間無視の回復過程の把握」

・水田直道「脳卒中後症例における運動麻痺と歩行速度からみた歩行障害の特性―運動学/筋電図学的な側面からの検討―」

<ポスター発表>

・藤井慎太郎「脳卒中患者における静止立位時の側方重心偏倚の特徴に着目した重心動揺特性分析」

たくさんの方が参加されており,フロアでは活発な議論がされておりました.

また,特別公演「私らしさを取り戻すということ―身体性システム科学の視点から―」と,シンポジウム「中枢神経障害の歩行再建を担う」では森岡周教授が情報提供をされました.どちらの講演もSynofzikの論文から,感覚運動表象,概念的表象,メタ表象という3つの階層を軸に,社会的人間としての役割も含めた「私らしさ」の重要性について,行為主体感・身体所有感の視点から説明をされていました.

2日目には第52回日本理学療法学術大会と第15回日本神経理学療法学会学術集会の表彰式が行われました.

前者の最優秀賞で森岡教授,後者の学術集会長賞で信迫助教がそれぞれ表彰されました!

近年,装具療法や電気刺激療法に加え,経頭蓋磁気刺激やロボティクスなど,様々な視点からの介入が注目されており,講演や演題発表においてもその効果やメカニズムに触れた内容がたくさんあったように思います.また,再生医療の治験に関する講演もあり,今後ますます神経理学療法の分野が広がっていくであろうことを感じました.

どの介入も有効性が報告されており,臨床応用されていくことが期待される一方,介入ありきではなく,病態特性を考慮した適応と限界についても考えていく必要があるのではないかと思いました.こういった場で時間を共有し,たくさん議論する中で,研究と臨床がつながるように方向付けしていくことが,より良い医療を提供するために重要であると感じた二日間でした.

最後に,学会運営や準備、発表や参加をしたみなさまに,貴重な時間を提供していただいたことを深く感謝いたします.

畿央大学大学院 健康科学研究科

修士課程 古賀 優之

感覚運動の時間的不一致による身体性変容の神経メカニズム

PRESS RELEASE 2018.11.22

脳卒中や脊髄損傷,慢性疼痛患者において,患肢を自己身体の一部と認識できないといった身体性の変容が生じることが報告されています.こうした身体性変容の要因の1つには,運動指令と実際の感覚フィードバックとの間に生じる不一致(感覚運動の不一致)が考えられています.しかしながら,感覚運動の不一致による身体性の変容が,①どれくらいの時間的不一致により生じるのか? あるいは,②その神経メカニズムは? については明らかになっていませんでした.畿央大学大学院 博士後期課程 片山脩と森岡周教授らは,感覚運動の時間的不一致が,150ミリ秒では身体に対する奇妙な感覚のみが惹起され,250ミリ秒以上の不一致では身体の喪失感や重さの知覚変容が生じることを明らかにしました.また,350ミリ秒以上の不一致で運動の正確性が低下することを明らかにしました.さらに,これらの身体性変容と運動制御への影響には,補足運動野と頭頂連合野の神経活動が関わっていることを脳波のネットワーク解析にて明らかにしました.この知見は,脳卒中や脊髄損傷,慢性疼痛患者の病態解明に貢献し,新たなニューロリハビリテーション技術開発に向けた基礎的知見になるものと期待されます.この研究成果は,Frontiers in Behavioral Neuroscience誌(Neural mechanism of altered limb perceptions caused by temporal sensorimotor incongruence)に掲載されています.

本研究のポイント

■ 感覚運動の時間的不一致は,身体性の変容(「奇妙な感覚」「身体の喪失感」「重さの知覚変容」)を生じさせるだけでなく,運動制御にも悪影響を与える.

■ 身体性の変容と運動制御への影響には,補足運動野と頭頂連合野の神経活動が関わっている.

研究内容

健常大学生を対象に,映像遅延システム(図1)の中で手首の曲げ伸ばしを反復させます.映像遅延システムでは,被験者の手の鏡像をビデオカメラで捉えて,そのカメラ映像を「映像遅延装置」経由でモニターへ出力させます.出力されたモニター映像を鏡越しに見ることによって自分の手を見ることができるものの,映像遅延装置によって作為的に映像出力が時間的に遅らされるため,被験者は”あれ?自分の手が遅れて見える” “自分の手が思い通りに動いてくれない” “自分の手のように感じない”という状況に陥ることになります.

図1:映像遅延システムを用いた実験

自分で動かした手が時間的に遅れて映し出される細工がされることによって,ヒトの感覚運動ループを錯乱させることができ,”身体性の変容”という状況を仮想的に設定することができます(技術提供:明治大学 理工学部 嶋田総太郎 教授).

実際の実験では,① 0ミリ秒遅延,② 150ミリ秒遅延,③ 250ミリ秒遅延,④ 350ミリ秒遅延,⑤ 600ミリ秒遅延の5条件で手首の反復運動を被験者に実施してもらいました.運動中の手関節の運動を電気角度計で計測し,身体に対する「奇妙さ」「喪失感」「重さ」についてアンケートで定性的に評価しました.

実験の結果,動かした手の映像を150ミリ秒遅延させて視覚的にフィードバックすると,“自分の手に奇妙な感覚がする”といった変化が生まれました.さらに250ミリ秒以上遅延させると“自分の手のように感じない” “手が重くなった”という身体性の変容が生じました.遅延時間をさらに長くするとそれらの変化が増大することも確認されました(図2).一方で,手関節の反復運動は,動いている手の映像を350 ミリ秒遅延させると,正確性が低下することが確認されました.これらの結果から,身体性の変容だけでなく運動制御までをも変容させてしまうということが明らかにされました.

図2:感覚運動の時間的不一致による身体性の変容と運動の正確性の乱れ

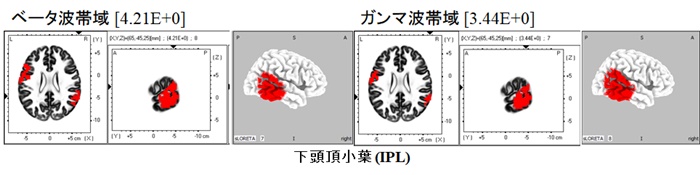

さらに,身体に対する「奇妙さ」においては,150ミリ秒遅延では両側の腹内側前頭前野の神経活動性(図3),600ミリ秒遅延では左の補足運動野と右の背外側前頭前野および右の右上頭頂小葉の神経活動性が関わっていることが明らかとなりました.「喪失感」および「重さ」においては,左の補足運動野の神経活動性が関わり,運動制御には右の下頭頂小葉の神経活動性が関わることが明らかとなりました.

図3:150ミリ秒遅延条件での「奇妙さ」に関わる神経活動領域

図4:600ミリ秒遅延条件での「運動の正確性」に関わる神経活動領域

本研究の臨床的意義および今後の展開

本研究成果は,脳卒中や脊髄損傷,慢性疼痛患者の身体性変容や運動制御への影響に補足運動野と頭頂連合野の神経活動性が関わっていることを示唆するものです.そのため,感覚運動の不一致を最小限にしながらリハビリテーションを進めることの重要性を提唱する基礎研究となります.今後は,実際に身体性の変容が生じている患者を対象に神経メカニズムの検証を行い,ニューロモデュレーション技術などを用いて,特定された脳領域の神経活動性に修飾を与えるニューロリハビリテーションの効果を検証していく予定です.

論文情報

Katayama O, Tsukamoto T, Osumi M, Kodama T,Morioka S.

Neural mechanism of altered limb perceptions caused by temporal sensorimotor incongruence.

Front. Behav. Neurosci. Vol 12. 282

問い合わせ先

畿央大学大学院健康科学研究科

博士後期課程 片山 脩(カタヤマ オサム)

Tel: 0745-54-1601 Fax: 0745-54-1600

E-mail: b6725634@kio.ac.jp

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

教授/センター長 森岡 周(モリオカ シュウ)

Tel: 0745-54-1601 Fax: 0745-54-1600

E-mail: s.morioka@kio.ac.jp

ニューロリハビリテーション研究センター シンポジウム企画×プロジェクト研究報告会のご案内

身体性・社会性システムからニューロリハビリテーションを考える

2019年3月2日(土)に、ニューロリハビリテーション研究センター シンポジウム企画×プロジェクト研究報告会を開催いたします。

本研究センターでは、ニューロリハビリテーションに応用するためのプロジェクト研究を進めて参りました。今回、数年間で得られた研究成果を皆様と共有するために、シンポジウムを企画させて頂きました。このシンポジウムでは、諸外国で報告された最新のニューロリハビリテーションのエビデンスを網羅的に共有しながら、当研究センターのプロジェクト研究で得られた成果を報告させて頂きます。

皆様のご参加をお待ちしておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。

お問い合わせ

畿央大学総務部 TEL:0745-54-1602

大学院生の発表演題が最優秀賞に選出されました!

平成30年9月29・30日に門真市民文化会館ルミエールホールにおいて第19回認知神経リハビリテーション学会学術集会が開催されました.大学院生の高村優作さん(博士後期課程),舞田大輔さん(修士課程),そして私(寺田萌 修士課程)が参加・発表してきましたので報告させて頂きます.

本学会は「病態を深化する」というテーマで行われました.台風が近付く中での開催でしたが,リハビリテーションに携わる多数の職種の方々が参加され,特別講演,教育講演,シンポジウム,一般演題発表において,脳卒中後片麻痺や高次脳機能障害,神経難病など多岐に渡る領域における,行為の異常の背景にある症例固有の病態理解を深めるための様々な検証作業の提案があり,活発な議論がなされました.

今回私は,「慢性期失行症例におけるジェスチャー観察時の視覚探索特性 ~模倣障害の回復過程における一考察~」という演題で発表を行い,一般演題発表のなかで最優秀賞に選んで頂きました.この発表は,模倣障害を呈した患者様に対して従来の行動面の観察・評価に加えて視線の動きを計測・分析したもので,模倣障害の回復過程における代償戦略を示唆するデータを報告しました.多くの演題の中から最優秀賞に選んで頂けたことは,日頃の取り組みが認めてもらえたことと大変嬉しく思っております.

認知神経リハビリテーションでは,個々の症例の認知過程への介入を基本としており,内省や内観を治療の重要なポイントとして用います.これに併せて,種々の評価結果を客観的データとして把握するために研究的手法を用いることは,正確な病態解釈やより良い介入手段の立案の一助となると感じました.今後も継続する努力を怠らず,リハビリテーションの対象者,さらには社会に貢献することができるように,ますます精進していきたいと思います.

このような経験ができたのは森岡教授をはじめとする多くの方のご指導と畿央大学の支援があってのものです.この場を借りて深く感謝申し上げます.

発表演題

【指定シンポジウム】

・高村優作「前頭機能や空間性注意の停滞を併発する感覚性失調症例の病態解釈と介入経験」

【ポスター発表】

・舞田大輔「視覚入力を用いた自己運動錯覚の定量化の試み~Bimanual circle line coordination taskを用いて~」

・寺田萌「慢性期失行症例におけるジェスチャー観察時の視覚探索特性~模倣障害の回復過程における一考察~」

畿央大学大学院 健康科学研究科 修士課程2年 寺田萌

大学院生が日本ペインリハビリテーション学会で発表してきました!

平成30年9月22・23日に九州大学医学部 百年講堂で第23回ペインリハビリテーション学会学術大会が開催されました.

本学会は「新たなステージへの挑戦 –慢性痛の予防戦略−」というテーマで行われ,これからの慢性疼痛に対する予防策について,産業や地域,病院などの様々な観点から議論がなされました.慢性疼痛に対する心理・情動面の重要性は周知の通りですが,リハビリテーション専門職にしかできない身体機能評価を再考し,確立させていくことの必要性を感じました.

我々の演題名は以下の通りで,いずれも活発な議論がなされました.

<口述発表>

佐藤剛介「経頭蓋直流電気刺激と有酸素運動の併用介入が圧痛閾値および安静時脳波活動に及ぼす影響」

重藤隼人「中枢性感作を有する疼痛患者における疼痛関連因子の特徴」

<ポスター発表>

西 祐樹「慢性腰痛患者における運動学的な姿勢評価システムの構築 –自宅生活と外来での運動の乖離−」

田中陽一「疼痛の日内律動性と内因性要因の関連 –疾患・疼痛病態の異なる3症例での検討−」

藤井 廉「労働者の重量物持ち上げ動作時の運動恐怖と運動学的因子の関連性 −三次元動作解析装置を用いて−」

長倉侑祐「Neglect-like symptomsを呈した手指術後症例における両手協調運動の低下に対する一考察」&「骨折後急性・亜急性期患者における内受容感覚の精度と認知・情動との関連性について」

本学会を通して,慢性疼痛の病態やメカニズムが明らかとなってきている中で,今後はより具体的にどのように介入していくかを検証するとともに,有効な介入方法をスタンダードとして社会にどのように発信していくかが重要な課題であるように感じました.

今後も研究室の痛み研究メンバーと一丸となって,課題解決の糸口を見出すよう,更なる研究活動に取り組んでまいります.

このような貴重な経験ができたのは森岡教授をはじめとする多くの方のご指導と畿央大学の支援があってのものです.この場を借りて深く感謝申し上げます.

畿央大学大学院健康科学研究科 神経リハビリテーション学研究室

修士課程2年 藤井 廉

大学院生が国際疼痛学会(IASP 2018, Boston)でポスター発表しました!

国際疼痛学会が9月12日〜16日にボストンで開催されました.

世界中から集まった研究者が痛みという一つの症状を様々な視点で研究し,いたるところでディスカッションが行われていました.博士課程の片山脩さんと私(西 祐樹)もポスター発表を通して様々な意見交換を行い,有意義な時間を過ごすことができました.

また,マサチューセッツ工科大学博物館にて「The Beautiful Brain」というテーマで展示会が催されていたので行かせていただきました.ニューロン説を唱え神経科学・神経解剖学の基礎を築きあげたSantiago Ramon Cajalがスケッチした神経細胞の原画3000点以上の中から80点が展示されていました.未知の事象を当然の知識に昇華させる背景にはたゆまぬ努力と発見があることを肌身に感じ,襟を正す思いになりました.

このような貴重な経験ができましたのも森岡教授,大住助教をはじめとする研究室の方々の日頃のご指導と,畿央大学の手厚いご支援の賜物であり,ここに深く感謝致します.

畿央大学大学院博士後期課程

西 祐樹

第1回リハビリテーションのための姿勢運動制御研究会が開催されました

平成30年9月15日(土),畿央大学にて「第1回 リハビリテーションのための姿勢運動制御研究会」が開催され,総勢122名の参加者による活発なディスカッションが行われました.

本研究会は,畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター公募研究会制度の承認と支援を受けて初めて開催されたものであり,会の目的として「リハビリテーションにおける姿勢運動制御分野の若手研究者と療法士を対象としたオープンな研究会を開催し,臨床で示される現象に対する解釈や検証を,科学的態度をもって議論できるプラットフォーム構築,および今後の研究コミュニティの構築を目指す」ことを掲げています.そのため,研究会運営幹事は若手の研究者かつ理学療法士ら(代表:植田 耕造・畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター客員研究員)で構成されており,会の企画・運営についても若手が高い自由度をもって主体的に行いました.

研究会の内容は,特別講演として首都大学東京の樋口貴広 教授に「知覚運動制御の最先端とリハビリテーションへの示唆」,そして,本研究会の世話人でもある畿央大学ニューロリハビリテーション研究センターの岡田洋平 准教授からは「パーキンソン病の歩行運動制御とリハビリテーション Up To Date」と題した講演を頂きました.どちらの講演も,現在進行形で取り組んでおられる未発表の研究データや試行錯誤段階にある実験データを含むものであり,一方向的な講演として終わることなく,フロアの参加者との質疑やディスカッションが活発に交わされました.

その後は,若手講演として運営幹事ら4名より現在取り組んでいる最新の研究内容を紹介させて頂きました.

① Lateropulsionに対する直流前庭電気刺激の影響(畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター,星ヶ丘医療センター:植田耕造)

② 脳卒中患者の前庭動眼反射と姿勢制御機能(佐賀大学,白石共立病院:光武翼)

③ 片脚立位姿勢制御の発達 -体重心と足圧中心を用いた分析-(北海道大学大学院:萬井太規)

④ 歩行学習の効果的な臨床応用に向けて ‐学習効果と神経生理学的視点からの考案‐(京都大学大学院,関西リハビリテーション病院:北谷亮輔)

いずれの研究もリハビリテーションの臨床を強く意識したものであり,そして,姿勢運動制御を共通のキーワードとしつつも,多岐に渡る研究内容となっていました.各研究で掲げられている臨床課題にアプローチするための科学的な手続きまでも紹介され,得られた最新の知見とともに参加者全体で共有できたかと思います.

最後には,本研究会のメインプログラムであるポスターセッションが行われました.ここでは若手講演の内容をポスター掲示し,忌憚ない密なディスカッションを交わすとともに,25演題もの多くの一般演題が発表されました.2つのポスター会場で約1時間半もの間,非常に活発なディスカッションが繰り広げられ,参加者からは「時間がもっと欲しい」という声が出るほど有意義なものでした.

本研究会は,企画当初は40~50名の参加人数で考えておりましたが,その予想を大きく上回り,総勢122名の参加者,29のポスターディスカッション(一般演題25,若手講演のポスター掲示4)という盛会とすることが出来ました.参加者および演者の皆様に心より感謝申し上げます.今後もこのような参加者間のディスカッションやコミュニティ構築を主たる目的とした機会を設けることができればと考えておりますので,どうぞ宜しくお願いいたします.また,当初の予想を大きく上回る申込み状況から早期に受付を締め切るという事態になってしまい,ご迷惑をおかけしましたこと改めてお詫び申し上げます.

最後になりましたが,ご講演を賜りました樋口先生,岡田先生,そして,参加者,演者の皆様,畿央大学および畿央大学ニューロリハビリテーション研究センターのご支援に深く感謝申し上げます.

リハビリテーションのための姿勢運動制御研究会

石垣 智也(畿央大学大学院 客員講師)