[Journal Club]最大前方リーチにおける触覚誘導のための対人相互作用

Steinl SM, Johannsen L.

Interpersonal interactions for haptic guidance during maximum forward reaching.

Gait Posture. 2017 Mar;53:17-24.

リハビリテーション場面において,療法士が対象者の動作介助(例:立位・歩行動作など)を行うために,身体接触を伴う徒手的方法を用いることは多くみられます.この際,療法士の介助が対象者の姿勢運動制御に影響を与える要因には,徒手的に加えられる力学的要因だけでなく,接触に起因する感覚的要因(触覚情報)があります.しかし,この触覚情報により双方または二者間の姿勢運動制御にどのような影響を及ぼすのかについての知見は散見される程度となっています.特に,ある目的のある運動課題において「影響を与える側(例:介助者)」と「影響を受ける側(例:被介助者)」のような役割設定を行い,触覚情報の相互作用が「影響を受ける側」の姿勢運動制御にどのような影響を与えるのかは明らかにされていません.

今回紹介する論文は,立位姿勢において一側上肢を可能な限り前方へとリーチさせる「最大前方リーチ課題(ファンクショナルリーチテストと同様な運動)」を行う者に対して,他者がリーチ側上肢への軽い身体接触(対人接触)により触覚情報を付加することで示される姿勢運動制御への影響を調べたものです.

健常若年者で構成されたペア(対象者AとB)を対象としており,対象者Aは閉眼安静立位にて右上肢で最大前方リーチ課題を実施することが求められます.この際,対象者Aの左側方に位置している対象者Bは,リーチを行っている対象者Aの右手首に右示指を用いて軽い対人接触を行い,対象者Aのリーチ運動に追従することが求められます.すなわち,対象者Aは対象者Bから対人接触を受けつつ主導的にリーチを行う役割(被接触者)にあり,対象者Bは対象者Aを対人接触によってフォローするといった役割(接触者)にあります.

また,実験では

①対象者Aのリーチ先に接触対象物(僅かな外力で滑動する軽量物)がある条件とない条件

②対象者Bが閉眼または開眼して対象者Aへ接触を行う,または,開眼で接触を伴わずに視覚誘導で対象者Aのリーチに追従する条件

の2要因からなる6条件が実験条件として設定されました.

計測は床反力計とモーションキャプチャーを用いて行われ,足圧中心動揺速度の変動性(姿勢動揺),リーチ上肢の運動距離と動揺速度変動性(リーチ距離とリーチ運動の動揺),そして床反力モーメントの相互相関係数(姿勢運動制御の相互作用)とその時間差(相互作用において対象者AとBのどちらが主導しているかの指標)が解析されました.

結果として,接触対象物がある場合は対象者A(被接触者)のリーチ距離がない場合に比べ増加し,姿勢動揺とリーチ運動の動揺を減少させることが示されました.さらに,この姿勢動揺とリーチ運動の動揺の減少は,対象者B(接触者)が閉眼で接触を行っている条件において最も顕著に示されました.また,接触を行う場合には,行わない場合に比べて対象者AとBの姿勢運動制御の相互作用が高く示されるが,これに接触対象物を加えた場合には,相互作用の程度が減少することが示されました.一方,相互作用の時間差については,主として対象者B(接触者)は対象者A(被接触者)の運動に遅れて反応することが示されましたが,接触対象物がなく対象者Bが閉眼で接触を行う場合には,この時間的関係性が逆転する(対象者BがAに先行する)ことが示されました.

これらの結果から,目的のある運動課題の姿勢運動制御において,対人接触を介した触覚情報に基づく相互作用は,被接触者と接触者の各々の状態に応じて変調することが明らかとなりました.具体的には,姿勢動揺の減少や運動の安定化のためには,加えられる触覚情報の参照点が多い(接触対象物と対人接触)と効果的であること.また,目的とする運動課題から明確なフィードバック情報を得ることができる場合(接触対象物があり対人接触を伴う条件)では,双方の情報が競合することで,接触者から加えられるフィードバック情報に対する感覚情報の重みづけが相対的に低下し,二者間の相互作用が減弱すること.一方,接触対象物がなく被接触者が得るフィードバック情報が接触者からの触覚情報に限局されており,さらに接触者が閉眼しており視覚的に被接触者の反応を得ることの出来ない場合には,相互作用を主導する役割が被接触者から接触者側へと切り替わるということです.

Steinlら(本論文著者ら)は「本研究の結果は,臨床の介助場面においても,相互作用する両者のおかれている感覚や運動の状態を考慮する必要があること示唆している」,「対人接触による触覚誘導を介助者主導とするには,被介助者が利用できる他の競合する触覚情報がないこと,そして,介助者側は視覚に基づいた反応的な対応を意図的に控える方略が必要かもしれない」と述べています.

運動‐知覚の不協和が主観的知覚と筋活動に及ぼす影響

PRESS RELEASE 2017.9.26

脳卒中後に運動麻痺が生じると“自分の手が思い通りに動かない”,いわゆる運動の意図と実際の感覚フィードバックが解離した状態になります.このことは「運動‐知覚の不協和 (Sensorimotor incongruence)」と呼ばれており,さまざまな問題を引き起こす要因として考えられてきました.畿央大学ニューロリハビリテーション研究センターの森岡周教授と大住倫弘特任助教らは,明治大学理工学部の嶋田総太郎教授らと共同で,仮想的に“自分の手が思い通りに動かない”という実験環境を用いて,運動‐知覚の不協和が身体の違和感だけでなく,実際の運動をも変容させてしまうことを実験的に明らかにしました.この研究成果はHuman Movement Science誌(Sensorimotor incongruence alters limb perception and movement)に掲載されています.

研究概要

脳卒中によって生じる運動麻痺によって“自分の手が思い通りに動かない”という訴えは臨床現場で非常に多く聴かれます.これは「動かそう」という意図に反して,「実際には動かない」という感覚フィードバックに直面した結果としての訴えであり,「運動‐知覚の不協和」と呼ばれたりします.畿央大学ニューロリハビリテーション研究センターの森岡周教授と大住倫弘特任助教らは,明治大学理工学部の嶋田総太郎教授らと共同で,映像遅延システムを用いて仮想的な運動‐知覚の不協和を起こすことによって “手が自分のもののように感じない” “手が重だるくなってきた”という主観的な異常感覚を惹起させるだけでなく,実際の筋活動量も減少させてしまうことを明らかにしました.この研究成果は,運動‐知覚の不協和そのものが運動単位の動員を妨げることを明らかにしたとともに,運動‐知覚の不協和が起こることによって,運動麻痺の回復を遅延させてしまう重要な要因を示したものです.

本研究のポイント

映像遅延システムを用いた実験によって,運動‐知覚の不協和が主観的な異常感覚だけでなく,運動実行までも変容させてしまうことを明らかにした.

研究内容

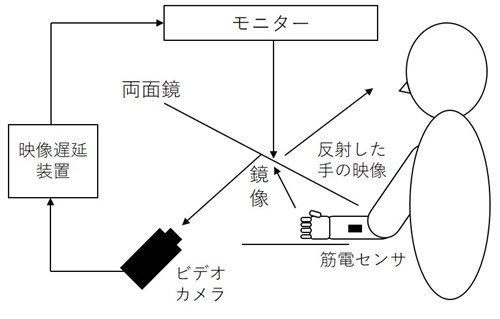

健常大学生を対象に,映像遅延システム(図1)の中で手首の曲げ伸ばしを反復させます.映像遅延システムでは,被験者の手の鏡像をビデオカメラで捉えて,そのカメラ映像を「映像遅延装置」経由でモニターへ出力させます.出力されたモニター映像を鏡越しに見ることによって自分の手を見ることができるものの,映像遅延装置によって作為的に映像出力が時間的に遅らされるため,被験者は“あれ?自分の手が遅れて見えるんだけど” “うぅ…自分の手が思い通りに動いてくれない”という状況に陥ることになります.

図1:映像遅延システムを用いた実験

自分で動かした手が時間的に遅れて映し出される細工がされている.こうすることによって,ヒトの運動‐知覚ループを実験的に錯乱させることができ,“思い通りに動かない”という状況を仮想的に設定することができる.

(技術提供:明治大学 理工学部 嶋田総太郎 教授)

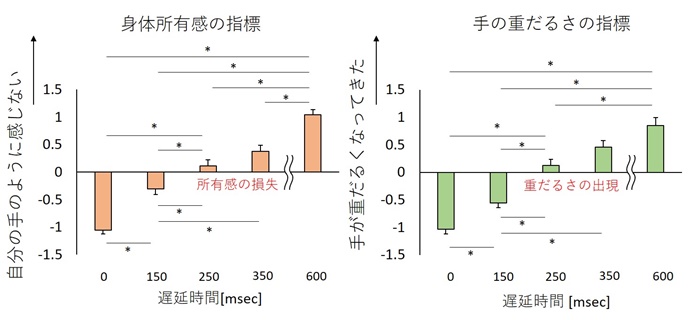

実際の実験では,① 0ミリ秒遅延,② 150ミリ秒遅延,③ 250ミリ秒遅延,④ 350ミリ秒遅延,⑤ 600ミリ秒遅延の5条件で手首の反復運動を被験者に実施してもらいました.運動中の筋活動は無線筋電計で計測し,「身体所有感」と「手の重だるさ」はアンケートで定性的に評価しました.

実験の結果,動かした手の映像を250ミリ秒以上遅らせて視覚的にフィードバックさせると,“自分の手のように感じない”や“手が重だるくなってきた”という変化が生まれました.遅延時間をさらに長くするとそれらの異常知覚が増大することも確認されました(図2).

図2:運動-知覚の不協和による主観的異常知覚の惹起

一方で,反復運動中の筋活動量と運動リズムは,動いている手の映像を150 ミリ秒遅らせただけで変容することが確認されました(図3).

以上のことから,“手が思ったように動かない” 状況は異常知覚だけでなく,運動実行までをも変容させてしまうということが明らかにされました.

図3:筋活動量と反復運動のペースは,動いている手の映像を150 ミリ秒遅らせただけで変化が生じる.

本研究の意義および今後の展開

本研究成果は,運動‐知覚の不協和が運動麻痺の回復を遅らせてしまう重要な要因の1つであることを示唆するものです.そのため,理学療法士や作業療法士による運動アシストによって運動‐知覚の不協和を最小限にしながらリハビリテーションを進める,あるいは錯覚技術を駆使して“思い通りに動かすことができる”経験を積むことの重要性を提唱する基礎研究となります.今後は,運動‐知覚の不協和を最小限にするリハビリテーションを開発する予定です.

関連する先行研究

Shimada S et al. Rubber hand illusion under delayed visual feedback. PLoS One. 2009 Jul 9;4(7):e6185.

論文情報

Osumi M, Nobusako S, Zama T, Taniguchi M, Shimada S, Morioka S. Sensorimotor incongruence alters limb perception and movement. Human Movement Science 2017.

なお、本研究は明治大学理工学部 嶋田総太郎教授らと共同で行われたものです.また、本研究は文部科学省 科学研究費補助金 新学術領域研究「脳内身体表現の変容機構の理解と制御」の支援(研究課題番号15H01671)を受けて実施されました.

問い合わせ先

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

センター長 森岡 周(モリオカ シュウ)

Tel: 0745-54-1601

Fax: 0745-54-1600

E-mail: s.morioka@kio.ac.jp

大学院生が第10回欧州疼痛学会でポスター発表をしてきました!

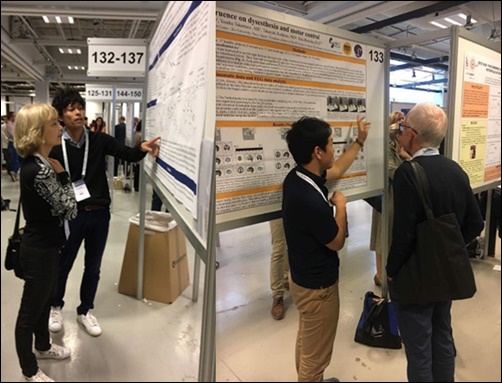

平成29年9月6日から9日にかけてデンマークのコペンハーゲンで開催された第10回欧州疼痛学会(The 10th Congress of the European Pain Federation EFIC®)に,健康科学研究科の森岡周教授と,同研究室に所属する博士後期課程の今井亮太さん,私(片山脩)で発表をしてきました.

写真:長崎大学および日本福祉大学の研究室メンバーとの集合写真(写真中央は森岡教授)

この学会は,2年に1度ヨーロッパで開催される疼痛に関する国際学会です.世界中から疼痛の研究者が一同に会す学会となっており,内容は講演,シンポジウム,口述発表,ポスター発表に分かれています.我々はポスター発表にて大学院での研究成果を発表してきました.ポスター発表では60分間の討論時間が設けられており,我々の発表に対しても多くの方々に興味を示して頂くことができ,質問や建設的なご意見を多く頂くことができました.

写真:ポスター前でディスカッションする今井さん(左)と私(右)

私の発表内容は,運動と感覚情報の不一致による主観の変化(痛み,しびれ,奇妙さ,嫌悪感などの異常知覚),身体運動の変化(電子角度計による運動の協調性測定),脳活動の変化(脳波測定による周波数解析)を同時に検討したものでした.

質問内容としては,実験の細かな条件設定や,主観-身体運動-脳活動の結果の関係性についてなどでした.今回,発表させて頂いた内容は現在論文としてまとめている段階にあり,今回頂いたご意見をもとにさらに精度の高い結果を報告できるように進めていきたいと思います.

現地では,疼痛研究を日本で行われている長崎大学および日本福祉大学の研究室の先生方とも意見交換をする機会がありました.今後も他の研究室との交流を通して切磋琢磨できる関係性を築いていければと思います.

最後になりましたが,このような貴重な機会をくださった森岡教授,畿央大学に感謝申し上げます.

健康科学研究科 博士後期課程2年

片山脩

ソーシャルスキルが痛み感受性および心理社会的要因へ与える影響について :共分散構造モデリング

PRESS RELEASE 2017.9.13

社会の中で“上手くやっていく”能力は「ソーシャルスキル」と呼ばれており,このスキルは自身の心理状態を良好に保つためにも必要だと考えられています.畿央大学大学院健康科学研究科修了生の田中陽一らは,「ソーシャルスキルと痛みとの間には密接な関係が存在するのではないか?」という仮説を立てて,共分散構造モデリングによって検証しました.この研究成果は,Journal of Pain Research誌(Uncovering the influence of social skills and psychosociological factors on pain sensitivity using structural equation modeling)に掲載されています.

研究概要

痛みには多面性があり,同一環境・刺激でも痛みの感じ方は個人によって異なります.痛みに対する複合的な治療概念として生物心理社会モデルが提唱されており,生物学的な要因に加えて,心理的側面,社会的側面を統合した臨床対応が求められています.今回の研究では,社会的要因の1つであるソーシャルスキルに焦点を当てています.先行研究では,ソーシャルスキルが低い者はネガティブな心理状態に陥りやすく,ソーシャルスキルに優れている者は社会的支援(ソーシャルサポート)を受けやすくなるとともに生活の質が高くなり,抑うつに陥りにくいとされています.このように,ソーシャルスキルは個人の心理社会的要因の形成・構築に重要な影響を与えていることが明らかとなっていますが,痛みの感じ方との関係を検討した研究は報告されていませんでした.

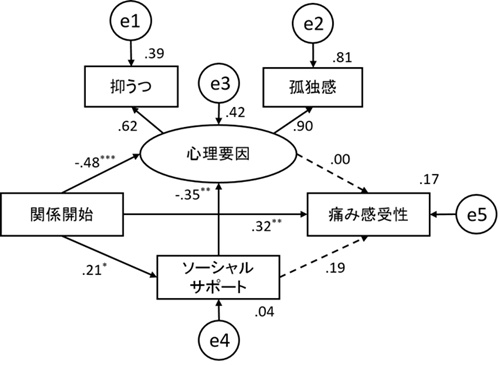

そこで研究グループは,ソーシャルスキルが痛み感受性および心理社会的要因へ与える影響について共分散構造分析(structural equation modeling:以下SEM)を用いて検討しました.SEMの結果,ソーシャルスキルの下位項目である「関係開始」スキル(集団のなかでうまくやっていく第一歩として重要なソーシャルスキル)と痛みの感受性との間に正の関係性があることが認められました.

本研究のポイント

SEMでは「関係開始」スキルが心理要因やソーシャルサポートと有意な関係性を有しているだけでなく,痛み感受性とも有意な関係性にあることが認められた.

研究内容

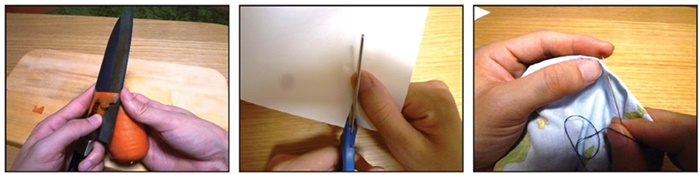

社会的要因として,ソーシャルスキル,ソーシャルサポート,心理要因として抑うつ,孤独感をそれぞれ質問紙にて評価しました.痛みの感受性は,痛みを惹起する画像を使用し内的な痛み体験を通して評価しました(図1).

図1:使用した痛み画像

ソーシャルスキルと痛みの感受性の相関分析では,ソーシャルスキルの合計値と下位項目の「関係開始」スキルが痛み感受性と正の相関関係を有していました.SEMでは,ソーシャルスキル下位項目である「関係開始」を扱ったモデルで「関係開始」スキルが心理要因と負の関係性,ソーシャルサポートと正の関係性を有し,痛み感受性と正の関係性にあることが認められました(図2).これらのことから,ソーシャルスキルの1つである「関係開始」スキルが「痛みの感受性」と密接な関係を持つことだけでなく,痛みの慢性化を助長させるような「抑うつ」「孤独感」とも関係していることが明らかになりました.

図2:共分散構造分析の結果

*p < 0.05. **p < 0.01. ***p < 0.001.

本研究の意義および今後の展開

研究成果は,痛みの臨床対応においても,良好な心理状態や社会関係性の構築に必要な個人のソーシャルスキルを意識・評価して介入することの重要性を示唆すると考えられます.今後は,身体的な痛み刺激を用いた検討や,臨床場面でのデータを蓄積していく必要があります.

論文情報

Yoichi Tanaka, Yuki Nishi, Yuki Nishi, Michihiro Osumi, Shu Morioka.

Journal of Pain Research. 2017. 10 2223–2231.

問い合わせ先

畿央大学大学院健康科学研究科 修了生

田中 陽一(タナカ ヨウイチ)

E-mail: kempt_24am@yahoo.co.jp

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

センター長 森岡 周(モリオカ シュウ)

Tel: 0745-54-1601

Fax: 0745-54-1600

E-mail: s.morioka@kio.ac.jp

[Journal Club]大脳白質損傷が半側空間無視の慢性化の予測因子になる

Lunven M, Thiebaut De Schotten M, Bourlon C, Duret C, Migliaccio R, Rode G, Bartolomeo P.

White matter lesional predictors of chronic visual neglect: a longitudinal study.

Brain. 2015 Mar;138(Pt 3):746-60.

半側空間無視は右半球損傷後に生じる神経学的症状の1つで,病巣の反対側の空間にある物体・事象を見落とすといった行動的特徴を呈します.無視症状が慢性化すると,自立した日常生活を送ることが困難となるため,発症後の早い段階で無視症状が慢性化するか否かを予測することは,リハビリテーションを行う上でも重要です.無視症状の病態は局所的な頭頂症候群として理解されてきましたが,近年はさまざまな研究により広範な脳領域を含む注意ネットワークの障害として考え直されてきています.

今回紹介する研究は,脳卒中後に起こる病巣(軸索変性)と無視症状の関連を縦断的に調査したものです.45名の右半球損傷患者に対して,発症3か月以内の亜急性期と,1年以上経過した慢性期で机上検査(総合得点ではなく,左空間の見落とし率で算出)を行い,病巣・軸索損傷との関連をみました.1回目の検査では45名中27名において無視症状を認めましたが,2回目の検査では10名のみ症状が残存していました.亜急性期で無視症状を示した患者は,無視のない患者と比較して上縦束という前頭-頭頂を結ぶ神経線維のⅡ・Ⅲ枝に加え,脳梁膨大部の損傷(拡散異方性値の減少)があったことが確認されました.また,慢性期にも無視症状を認めた患者は,改善した無視患者と比較して両半球の後頭-頭頂-側頭間の連絡を行う脳梁膨大部の大鉗子に損傷を認めました.

これまで,前頭-頭頂を結ぶ上縦束の損傷と無視症状発現の関与は,多くの先行研究によって知られていましたが,この研究ではそれに加えて脳梁膨大部の機能停滞が示されています.脳梁膨大部は左右半球の情報連絡を行っていますが,無視症状の回復にどういった役割を担っているのでしょうか?左半球との連絡が無視症状の回復と何かしらの関連があるということは非常に興味深いです.

運動機能の回復のように非麻痺側の左半球が無視症状の回復の手助けになっている可能性があるかもしれない…などなど,まだまだ改善を促す仮説があるのかもしれません.今後の検討に注目したいです.

[Journal Club]前庭脊髄反射や前庭動眼反射は姿勢脅威が増加した立位中に変調される

Naranjo EN, Cleworth TW, Allum JH, Inglis JT, Lea J, Westerberg BD, Carpenter MG.

J Neurophysiol. 2016 Feb 1;115(2):833-42.

「立っているのが怖い」と訴える方はリハビリテーション現場において数多く見受けられます.健常者を対象とした数多くの研究により,この「恐怖心」が姿勢制御を変調させるということがわかってきています.

今回紹介する論文は,恐怖心が起こる条件(高い場所での立位保持)において前庭脊髄反射や前庭動眼反射の活動がどのように変調するのかを調べたものです.

健常若年者を対象とし,低い床面(地上から0.8m)と高い床面(地上から3.2m)の2条件での立位保持を行います.高い床面は恐怖心を惹起するために実施しています.

第一実験では,先の低い床面と高い床面の各条件で前庭器官を刺激し,下斜筋,胸鎖乳突筋,僧帽筋,ヒラメ筋の表面筋電図から反応を測定しました.これはvestibular evoked myogenic potentials (VEMPs)という方法で,前庭動眼反応とともに内側前庭脊髄路や外側前庭脊髄路を経由する前庭脊髄反射を評価しています.

第二実験では,低い床面と高い床面の各条件で,機能的な前庭動眼反射のgainsを計算するためにvideo head impulse test (vHIT)を使用しました.実験者が被験者の頭部を上下,または左右に30~200°/sの速さで動かし,その際の眼球と頭部の速度を計測しました.

結果として,下斜筋,僧帽筋,ヒラメ筋で測定したVEMPの振幅やvHIT gainsは,低い床面と比べ高い床面での立位保持中に増加しました.

下斜筋や胸鎖乳突筋のVEMPの振幅や頭部を左右に動かした際のvHIT gainsの変化は皮膚電位活動(恐怖心などを感じると増加すると報告されています.)の変化と正の相関を示しました.

下斜筋のVEMPの振幅は恐怖心と正の相関を示しました.

これらの結果から,姿勢脅威に誘発された恐怖心や覚醒は前庭脊髄反射や前庭動眼反射に影響することが示されました.背景の神経メカニズムとしては恐怖心や覚醒などを処理する神経中枢から前庭核に興奮性の入力が存在し,前庭核からの反射経路への出力を変調させると考えられます.

[Journal Club]神経障害性疼痛を有する脊髄損傷者に対する経頭蓋直流電気刺激の効果

Ngernyam N, Jensen MP, Arayawichanon P, Auvichayapat N, Tiamkao S,

Janjarasjitt S, Punjaruk W, Amatachaya A, Aree-uea B, Auvichayapat P.

Clin Neurophysiol. 2015 Feb;126(2):382-90

脊髄損傷後の神経障害性疼痛は約半数で出現すると言われており,Quality of lifeを低下させる大きな問題の一つとされています.神経障害性疼痛に対する治療は投薬や外科的治療など様々なものが考案されていますが,投薬では期待する治療効果が得られないことや外科的治療では手術を必要とするため事故の可能性があり実際には行えないのが現状となっています.

今回,紹介する論文は経頭蓋直流電気刺激(Transcranial direct current stimulation: tDCS)という機器を用いて非侵襲的に脳を刺激することで脊髄損傷後の神経障害性疼痛に対する鎮痛効果と安静時脳波活動への影響を検証したものです.

tDCSとは?

tDCSは非侵襲的脳刺激法になります.頭皮上に刺激したい部位または基準部位に電極を置き微弱な電流(1~2mA)で刺激を行います.刺激の種類には,脳を興奮性に修飾する陽極刺激(anodal)と抑制性に修飾する陰極刺激(cathodal)があります.

この論文では,20名の神経障害性疼痛を有する脊髄損傷者に対して1回の陽極刺激(2mA)を左側の一次運動野に20分間行いました.加えて,tDCSが脳に及ぼす影響を調べるために安静時の脳波を測定しています.神経障害性疼痛を有する脊髄損傷者では安静時脳波活動が低周波域へ偏位する(低周波域の活動が増大する)と言われていますので,この低周波域への偏位が変化するかを調べています.

結果は,神経障害性疼痛の強度が減少し,tDCSで刺激していた部位の安静時脳波活動が高周波域へ偏位しました(高周波域の活動が増大した).

この研究は,脊髄損傷後の神経障害性疼痛に対するtDCSの鎮痛効果を示すとともに左側の一次運動野の興奮性を増加させることは下行性に疼痛を変調させるシステムに影響していた可能性を示しています.

第52回日本理学療法学術大会で約30演題が発表されました!

2017年5月12日(金)〜14日(日)に幕張メッセで開催された第52回日本理学療法学術大会に参加・発表してきましたので,私(水田直道 健康科学研究科 修士課程)がレポートさせて頂きます.

今大会で理学療法士学会・各分科学科が合同で開催される最後であり,参加者は約6500人と非常に多くの先生方が参加されておりました.

本大会のテーマは『理学療法士の学術活動推進』と題され,講演では研究デザインや研究意義,質の高い理学療法研究の進め方,理学療法教育など学術活動に即した内容が充実していました.

3日間の会期中には,ニューロリハビリテーション研究センターから約30演題の研究成果が報告されました.

⇒ 演題一覧は2017年度研究業績(国内学会)をご参照下さい.

中でも,今回は森岡周教授から『脳卒中片麻痺上肢における運動イメージ能力と運動機能ならびに身体使用頻度との関係』のタイトルで,運動イメージ能力が片麻痺上肢の運動機能や麻痺肢の使用頻度に関係するかという視点で研究成果の紹介が行われました.発表セッションの構成から発表時間,質疑時間とも10分間と他の発表演題と比較して与えられた時間が豊富であり,非常に充実したディスカッションの場であったように感じました.

また,ニューロリハビリテーション研究センター特任助教の大住倫弘先生が日本運動器理学療法学会学術集会 学術集会長賞を受賞されました.大住倫弘先生は運動器疼痛疾患のリハビリテーションに関する臨床研究を中心に行っており,このような内容が学会で認められたことは,本学のニューロリハビリテーション研究を推し進めていくうえで,非常に大きな原動力になるものと感じます.また基礎理学療法学会が企画する『若手研究者(U39)による最先端研究紹介』でシンポジストとしても登壇され,幻肢痛や複合性局所疼痛症候群(Complex Regional Pain Symdrome:CRPS)に出現する運動異常の解析結果を報告されました.

ちなみに私は,神経理学療法学会で『脳卒中患者における歩行のTrailing Limb Angleの構成因子-予備的研究-』というタイトルで発表させて頂きました.神経理学療法学会では脳卒中症例の歩行改善に向けた取り組みが多く発表され,近年急速に普及しているロボットリハビリテーションや装具療法に関する発表も散見されました.この分野は介入研究による科学性の追求に加え,歩行の病態特性に応じたサブタイプに分類を通してそれぞれの特性に応じた介入戦略を検証していく必要があり,ロボットリハビリテーションに代表される『練習量』に焦点を当てた戦略に加えて歩容や歩行パターンなど『質』まで包含した検証を取り組んでいく必要があると強く感じました.

本学会を通して多くを学ぶことができましたが,特に同じ領域の研究をされている方々と未来志向的にディスカッションできたことが一番の収穫でした.今後は自身の研究の質をさらに高め,リハビリテーションという文脈の中で社会的に意義のある研究に挑戦していきたいと思いました.

最後になりましたが,この様な貴重な経験ができたのは,畿央大学の研究活動に対する手厚い支援と森岡周教授をはじめとする多くの方々のご指導やご協力があってのものです.

この様な環境で学ばせて頂いたことに深く感謝致します.

ありがとうございました.

畿央大学大学院 健康科学研究科 修士課程 水田直道

経頭蓋直流電流刺激による社会的認知機能の向上

PRESS RELEASE 2017.5.9

「自他区別」,すなわち自分の思いや考えと他者の思いや考えは異なることがあると理解した上で,他者の考えや意見を参考にしつつ,自身の考えや意見をより良いものにしていく能力は,社会生活において重要です.一方で,「視点取得」といって,他者の視点に立って物事を考える能力は,他者の意図や感情といった心的状態を適切に理解する上で重要です.畿央大学ニューロリハビリテーション研究センターの信迫悟志らは,経頭蓋直流電気刺激(transcranial Direct Current Stimulation:以下,tDCS)を用いて,右頭頂-側頭接合部および右下前頭皮質の神経活動を促進すると,自他区別や視点取得といった社会的認知機能が向上することを明らかにしました.これは,社会性の神経基盤を説明する基礎的知見になるものと期待されます.この研究成果は,Frontiers in Behavioral Neuroscience誌(Transcranial direct current stimulation of the temporoparietal junction and inferior frontal cortex improves imitation-inhibition and perspective-taking with no effect on the Autism-Spectrum Quotient score)に掲載されています.

研究概要

自閉症スペクトラムは,主に社会性に困難を認める発達障害です.自閉症スペクトラムの神経科学的な説明として,右頭頂-側頭接合部(Temporo-Parietal Junction:以下,TPJ)や右下前頭皮質(Inferior Frontal Cortex:以下,IFC)の機能不全が指摘されています.TPJは他者の心的状態を見出したり推論したりする能力(メンタライジング)の中核領域とされています.IFCは,模倣や共感の神経基盤とされるミラーシステムの主要領域です.

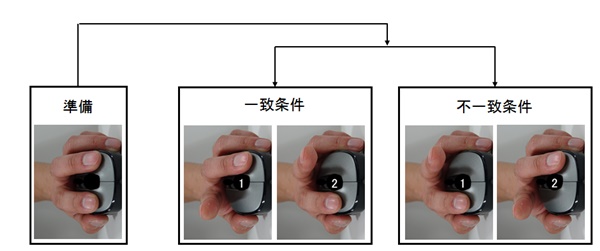

「自他区別」や「視点取得」のような社会的認知能力を客観的かつ定量的に測定するのには,困難が伴います.そんな中,自他区別能力を反映する課題として,模倣抑制課題(図1)があります.この課題は,画面上に表示された数字に従って,人差し指か中指を持ち上げる課題です(①なら人差し指,②なら中指).その際,指示と動画が一致している条件と異なっている条件があります.通常,ヒトは目前の他者の運動を真似ることよりも,他者の運動と異なる運動をすることの方が難しくなります.これは,模倣や共感を担うミラーシステムの自動的活性化によるためとされています.したがって,ミラーシステムの働きによって,一致条件の反応時間や正答率は促進され,逆に不一致条件では他者運動に干渉を受けて,反応時間が遅くなったり,正答率が低下します.つまり他者の運動につられてしまうわけです.この影響を模倣干渉効果と呼び,それが小さくなるほど自他区別がしっかりできていることの一指標となります.

図1:模倣抑制課題

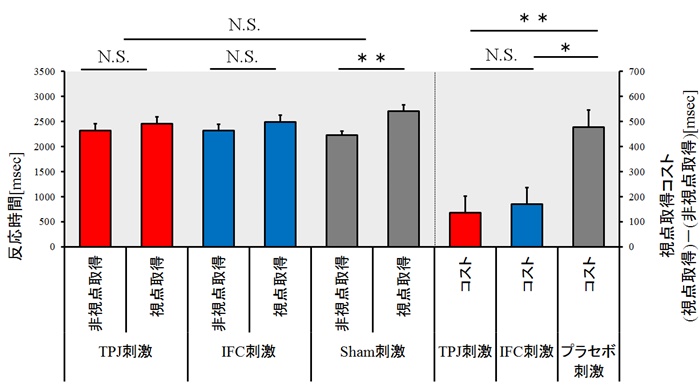

また視点取得課題(図2)では,素早く他者の視点に立って物事を見る能力を定量的に測定することができます.図2の視点取得条件をご覧ください.あなたはラックの手前に立っています.ラックの向こう側では,男性があなたに向かって「1番大きなコップに触れてください」と指示を出しています.実際,1番大きなコップは,青丸で囲んだコップですが,この条件では,指示を出している男性からは,そのコップが見えていないことに気が付く必要があります.そして,男性が言っている1番大きなコップとは,赤丸で囲んだコップだと認識する必要があります.

図2:視点取得課題

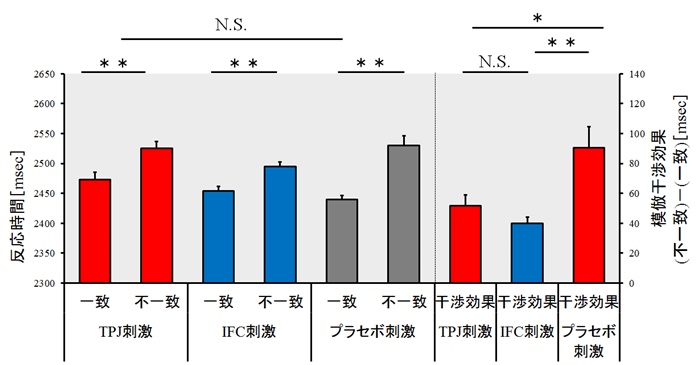

信迫らの研究グループは,tDCSという脳活動を修飾することできるニューロモデュレーション技術を用いて,自閉症スペクトラムにおいて機能不全が指摘されているTPJとIFCの脳活動を一時的に促進させた際の模倣抑制,視点取得,そして自閉症スペクトラム指数(Autism spectrum Quotient:以下,AQ)に与える影響について検討を行いました.AQとは,個人の自閉症傾向を測定するスクリーニング検査です.その結果,TPJ刺激とIFC刺激の両方において,模倣抑制と視点取得が促進されることが示されました.一方で,AQには影響を及ぼさないことも示されました.

本研究のポイント

tDCSによるニューロモデュレーション技術によって,自他区別や視点取得に関係する大脳皮質領域を明らかにした.

研究内容

本研究ではtDCSを用いて,TPJとIFCの神経活動を一時的に促進する手続きを加えることで示される模倣抑制や視点取得,AQへの影響を検討しました.実験では,右TPJを刺激する群と右IFCを刺激する群の二群を設定し,それぞれプラセボ刺激(脳活動に影響を及ぼさない刺激)を加え,模倣抑制課題と視点取得課題の正答率,反応時間およびAQを測定しました.その結果,TPJ刺激とIFC刺激の両方の群において,AQに対しては影響を及ぼさないものの,模倣抑制と視点取得の反応時間を促進することが示されました(図3,4).

図3:模倣抑制課題の結果

図4:視点取得課題の結果

模倣抑制は,眼前の他者運動を抑制して,指示に従う必要があるため,他者を抑制し,自己を促進する課題とも言えます.一方で,視点取得は,自分の見えを抑制して,他者の視点に立つ必要があるため,自己を抑制し,他者を促進する課題とも言えます.このように一見すると対照的な課題ですが,本研究では,TPJとIFCの両方が,両課題に関与していることが示されました.この研究結果に対して研究グループは,IFC(ミラーシステム)とTPJ(メンタライジング)は,社会的認知において競合するシステムではなく,所与の行動的状況において適切な社会的相互作用を確実にするために,お互い相乗的・相補的に働くシステムであると考察しています.

本研究の意義および今後の展開

本研究成果は,自閉症スペクトラムに関連する社会性の神経メカニズムを説明する基礎的知見のひとつになるものと期待されます.本研究により,TPJとIFCの両方が,自他区別と視点取得に貢献していることが明らかになりましたが,自閉症スペクトラム傾向を

反映するAQとの関連については未だ明らかになっておらず,この点に対する更なる研究が望まれます.また,本研究成果は,模倣抑制や視点取得といった運動・行動課題による訓練が,社会性の向上につながる可能性も示唆しており,今後は社会性向上を目指したニューロリハビリテーションに関する研究も望まれています.

論文情報

問い合わせ先

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

畿央大学大学院健康科学研究科

特任助教 信迫 悟志(ノブサコ サトシ)

Tel: 0745-54-1601 Fax: 0745-54-1600

E-mail: s.nobusako@kio.ac.jp

[Journal Club]ニューロフィードバックトレーニングは化学療法誘発性の痛みを改善させる

Prinsloo S, Novy D, Driver L, Lyle R, Ramondetta L, Eng C, McQuade J, Lopez G, Cohen L.

Randomized controlled trial of neurofeedback on chemotherapy-induced peripheral neuropathy: A pilot study.

Cancer. 2017

がん化学療法を受けた後には,四肢末端に痺れや痛みが誘発されることが多いです.この痛みに対する薬物療法はいくつかトライされてきていますが,エビデンスレベルは発展途上に留まっています.

今回紹介する論文は,近年注目されている「ニューロフィードバックトレーニング」によって,化学療法によって誘発される痛みが改善するのかを検証したものです.

ニューロフィードバックトレーニングとは・・・??

自分の脳波活動をリアルタイムにフィードバックさせながら,ある特定の周波数の活動を選択的に高めるように自らの脳を調整するトレーニングです.

この論文では,化学療法によって痛みが誘発された者30名に対して,脳波電極19chを頭皮に装着してα波(8~13Hz)の周波数領域の活動を高めるようにニューロフィードバックトレーニングを実施しています.

今回の研究で実施されたニューロフィードバックでは,α波の活動が高くなると音が鳴るように設定されています.もちろん,対象者は「できるだけα波を高めて下さい」としか指示されていません.

このニューロフィードバックトレーニングを45分×20セッション(10週間)繰り返すことにより,安静時α波が有意に増大して,痛みも有意に改善したようです.ちなみに,痛み改善の効果量は他の先行研究(薬物療法)よりも明らかに大きいものでした.

化学療法誘発性疼痛は末梢神経障害に随伴するものと考えられていましたが,中枢機能を自らトレーニングすることによって改善するという知見は非常に興味深いものです.さらなる臨床応用が期待されます.