自立歩行が困難な脳卒中者の歩行回復の特徴 -歩行中の内側広筋の筋内コヒーレンスとの関連-

PRESS RELEASE 2025.4.18

脳卒中後,下肢の運動麻痺によって体重支持が困難となり,自立歩行の再獲得に大きな影響を与えます.本邦では,そのような状態からの回復を目的に,長下肢装具を用いた歩行トレーニングを推奨しています.畿央大学大学院 博士後期課程 蓮井 成仁氏と森岡 周 教授らを中心とする研究グループは,監視歩行獲得に関連する要因を明らかにしました.さらに,1ヶ月間の歩行トレーニング後に,監視歩行が獲得できた/できなかった群に分けて分析することで,長下肢装具を用いた歩行トレーニングの「適応」と「限界」を明らかにしました.この研究成果は,Neurological Sciences誌(Association of gait recovery with intramuscular coherence of the Vastus medialis muscle during assisted gait in subacute stroke)に掲載されています.

本研究のポイント

■監視歩行が可能となるまでの日数と麻痺側内側広筋の筋内コヒーレンス値は有意な負の相関関係にありました.

■「監視歩行獲得群」は,1ヶ月間の歩行トレーニングによって,運動麻痺の改善と,麻痺側内側広筋の筋内コヒーレンスと理学療法中の歩数が増える特徴がありました.

■「監視歩行未獲得群」は,1ヶ月間の歩行トレーニングによって,運動麻痺の改善が特徴としてありました.

研究概要

脳卒中者に対するリハビリテーションとして,下肢の運動麻痺によって体重支持が困難な者には長下肢装具(KAFO)を用いた歩行トレーニングが推奨されています.しかしながら,回復期病棟を退院する際に,介助なく歩行が可能となる症例とそうではない症例が混在しており,歩行回復に関連する要因はこれまで明らかになっていませんでした.畿央大学大学院 博士後期課程 蓮井 成仁氏と森岡 周 教授らを中心とする研究グループは,監視歩行獲得に関連する要因を調査しました.その結果,歩行トレーニング前における歩行中の麻痺側内側広筋への下降性神経出力の強さと監視歩行が可能となるまでの日数が有意に関係することを明らかにしました.さらに,監視歩行が獲得できた/できなかった症例に分類して,長下肢装具を用いた1ヶ月間の歩行トレーニング効果を確認すると,監視歩行獲得群では運動麻痺や体幹機能,バランス機能の改善と,麻痺側内側広筋の筋内コヒーレンスと理学療法中の歩数が増えており,介助歩行トレーニングの利得があることが示唆されました。本研究の成果は,監視歩行獲得群への更なるリハビリテーション効果の促進と,監視歩行未獲得群へのリハビリテーション戦略の開発を進めていくために役立つことが期待されます.

研究内容

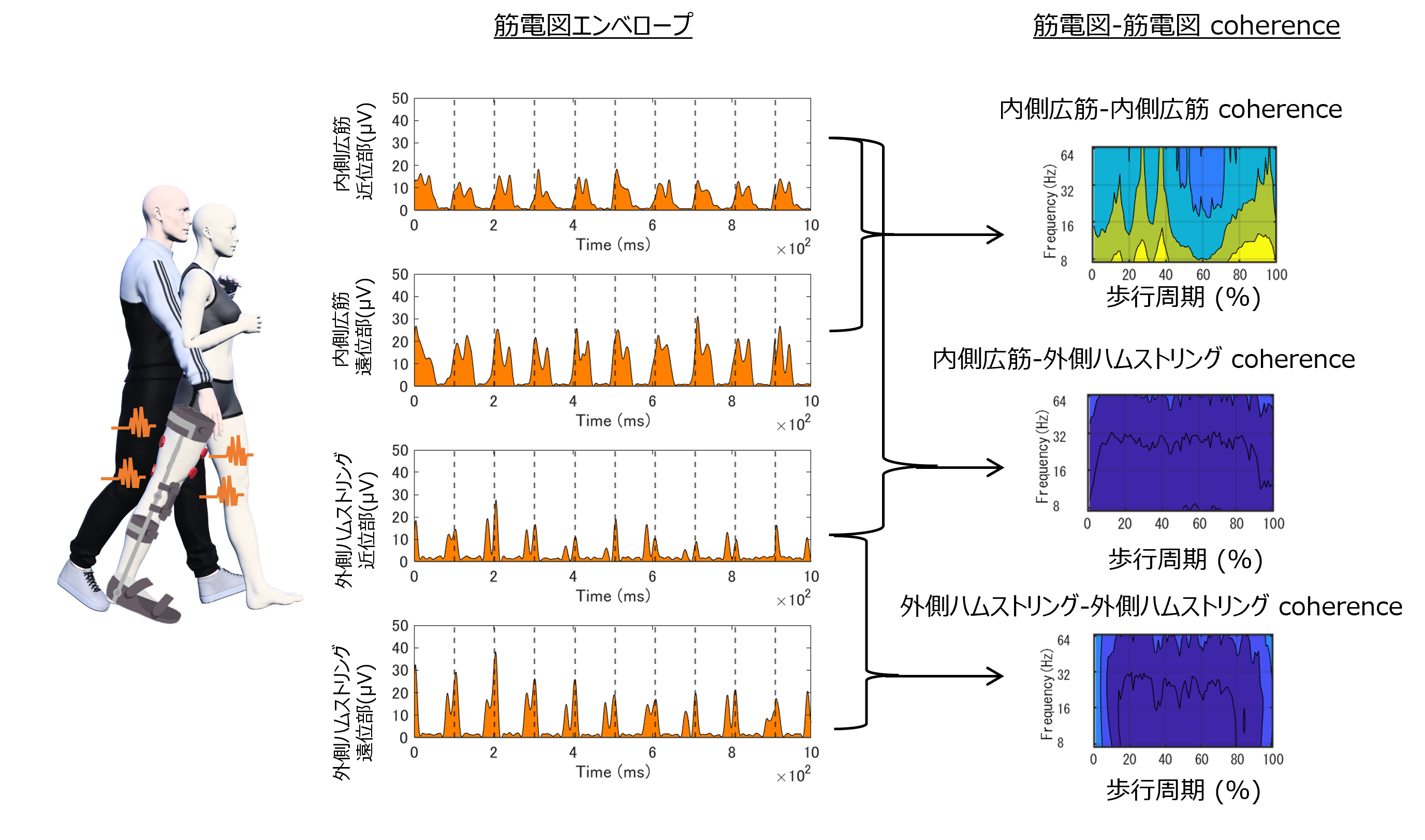

本研究は,脳卒中患者20名を対象に,身体機能評価に加えて理学療法中の歩数を評価しました.対象者は,KAFOを装着し,後方より理学療法士1名に支えられた条件下(介助歩行)で10m歩行を行いました.その際,筋電図より麻痺側内側広筋および外側ハムストリングの近位部・遠位部から筋内ならびに筋間コヒーレンス(β帯域;下降性神経出力を反映),下肢屈曲・伸展角度を算出しました.歩行自立度の評価であるFACを用いて,FAC 3(15m監視歩行が可能)に至るまでの日数を歩行回復の指標としました.

監視歩行が可能となるまでの日数(または監視歩行が獲得できなかった対象者は退院までの日数)と麻痺側内側広筋の筋内コヒーレンス値は有意な負の相関関係にありました.これは,介助歩行開始早期に内側広筋への下降性神経出力が強い症例ほど監視歩行へ到達しやすいことが考えられます.

さらに,監視歩行の獲得の有無に分けて1ヶ月間の介助歩行トレーニングの影響を下記に示します.

■監視歩行獲得群:運動麻痺や体幹機能,バランス機能の改善と,麻痺側内側広筋の筋内コヒーレンスと理学療法中の歩数が増えており,介助歩行トレーニングの利得があることを示しています.

■監視歩行未獲得群:運動麻痺のみが改善しましたが,その他の身体機能および歩行中の神経出力の強化,歩行量が停滞しており,介助歩行トレーニングの利得が得られにくいことを示しています.

本研究の臨床的意義および今後の展開

これまでに明らかにされていなかったKAFOを用いた歩行トレーニングによる歩行回復の実態を調査できたことで,症例の応答性に合わせた効果的なリハビリテーションの立案に役立つことが期待されます.今後は,監視歩行獲得群への更なるリハビリテーション効果の促進と,監視歩行未獲得群へのリハビリテーション戦略の開発を進めていく予定です.

論文情報

Naruhito Hasui, Naomichi Mizuta, Ayaka Matsunaga, Yasutaka Higa, Masahiro Sato, Tomoki Nakatani, Junji Taguchi, Shu Morioka

Association of gait recovery with intramuscular coherence of the Vastus medialis muscle during assisted gait in subacute stroke.

Neurological Sciences, 2025.

問い合わせ先

畿央大学大学院健康科学研究科

博士後期課程 蓮井 成人

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

教授 森岡 周

Tel: 0745-54-1601

Fax: 0745-54-1600

E-mail: s.morioka@kio.ac.jp

日仏国際共同研究CREST-ANR NARRABODY 2nd Meetingが開催されました

2025年3月16-19日に,奈良で日仏国際共同研究CREST-ANR NARRABODY 2nd Meetingが開催されました.

CREST:国立研究開発法人科学技術振興機構による戦略的創造研究推進事業

ANR:The French National Research Agency (ANR)

NARRABODY:Narrative embodiment: neurocognitive mechanisms and its application to VR intervention techniques (ナラティブ・エンボディメントの機序解明とVR介入技術への応用)

=========================================================

1日目:3/16

□Information Exchange Meeting

=========================================================

2日目:3/17

Morning Session

(Shogo TANAKA, Chair)

□Opening (Sotaro Shiomada)

□Jean-Michel ROY: The Narrabody project and the minimal/narrative self distinction

<Interview Reports>

□Shingo MITSUE: What is the experience of improvement in walking ability in a hospitalized person with stroke?-A descriptive phenomenological case report-

□Shogo TANAKA: Interview Analysis of Patient B (a case of movement disorder in the left upper limb)

□Eric CHABANAT, Shotaro TACHIBANA: (TBA)

Afternoon Session

(Shu MORIOKA, Chair)

<Research Progress Reports>

□Hugo ARDAILLON: Temporal Dissociations in the Recovery of Anosognosia: Evidence from a Longitudinal Study of Two Cases

□Sébastien MATEO: Updates about the FLY study

□Yuki NISHI: State transition model for freezing of gait in Parkinson’s disease

□Kazuki HAYASHIDA: Embodiment during walking

2日目はホテル日航奈良の百合の間でミーティングが実施されました.

=========================================================

3日目:3/18

Hospital Visit

□Nishiyamato Rehabilitation Hospital

Afternoon Session

(Sotaro Shimada, Chair)

<Research Progress Reports>

□Eric CHABANAT: Self-efficacy in rehabilitation among brain-injured patients

□Shotaro TACHIBANA: Cross Cultural Adaptation Method to establish the Japanese version of Self-efficacy questionnaire

□Yuanliang ZHU: Prism exposure and self efficacy of upper limbs (experiment updates)

□Katsuki HIGO: Distinct roles of the premotor and occipitotemporal cortices in the full-body illusion

□Yoshiki FUKASAKU: Influence of VR Avatar Operation on Fine Motor Function: Investigating the Mechanism with a Focus on Character Change

□Miyuki AZUMA: Integrative Measurement of the Rubber Hand Illusion: A Phenomenological Interview and Brain Connectivity Approach

Online Session

(Shotaro Tachibana, Chair)

□Sotaro SHIMADA: Conceptual Framework for Narrative Embodiement

□Discussion on Interview Reports

□General Discussion

3日目は奈良春日野国際フォーラムの会議室でミーティングが実施されました.

=========================================================

4日目:3/19

Extra Session

□Discussion

□Closing

=========================================================

NARRABODYプロジェクトの一環として,第2回NARRABODYミーティングが開催されました.本ミーティングには,日本側から嶋田総太郎教授(明治大学),森岡周教授(畿央大学),田中彰吾教授(東海大学)をはじめ,多くの共同研究者や大学院生が参加しました.フランス側からは,Jean-Michel ROY教授(ENS-Lyon),Eric CHABANA助教授(リヨン大学),Sébastien MATEO准教授(リヨン大学)をはじめ,Shotaro TACHIBANA研究員(リヨン大学病院)など,多くの研究者および大学院生が参加し,学際的な議論が展開されました.

今回のミーティングでは,本研究課題の核となるナラティブ・エンボディメントの概念的枠組みを筆頭に,基礎研究,パイロットスタディ,ケーススタディの報告,研究計画の共有など,それぞれの研究の詳細について活発な議論が交わされました.そして各研究には共通点も多く見出され,合同研究への発展に向けた新たな視点や洞察が得られました.これにより,日仏双方が取り組む課題の方向性がより明確になり,今後の研究の発展に向けた具体的なアプローチが再形成される重要な契機となりました.

また,西大和リハビリテーション病院における臨床見学や患者インタビューを通じて,日仏の医療制度や文化的・社会的背景について理解を深める機会が提供されました.この経験を基に,現象学的グループの主要課題であるナラティブデータを通じた患者のナラティブ遷移モデル構築に向けて,適合除外基準や測定期間の再調整に関する議論が活性化されました.特に,インタビューを用いた研究は,リハビリテーション現場への直接的な還元のみならず,「自己」や「ナラティブ」といった哲学的な探求をさらに深化させる可能性を秘めています.

さらに,フランス側の研究者たちは,科学的な議論において卓越した知見を提供してくれただけでなく,ミーティング期間中には細やかな配慮をしてくださいました.彼らの温かい人柄と深い思いやりに触れたことで,研究交流を通じた人的ネットワークの重要性を再認識する貴重な機会となりました.

本ミーティングは,NARRABODYを通じた認知神経科学,哲学(現象学),ニューロリハビリテーションの今後の発展において,極めて重要なステップとなりました.学際的な連携をさらに強化し,今後の研究の深化と発展に向けた礎を築くことができたと言えます.

奈良公園で記念撮影をしました.

Online Session時に集合写真の撮影をしました.

求心路遮断性疼痛へのミラーセラピーが脳筋コヒーレンスを増大させる-Proof of concept study-

PRESS RELEASE 2025.2.28

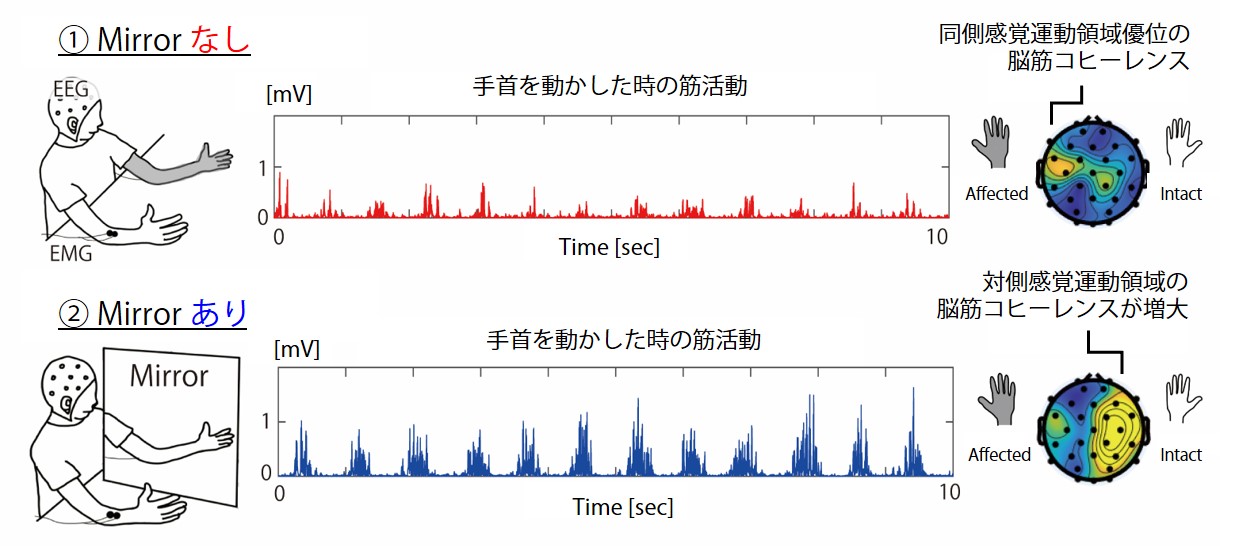

不慮のバイク事故などで腕神経叢を損傷してしまうと,上肢の感覚・運動機能が麻痺するだけでなく,激しい痛みが生じることがあります.この痛みは求心路遮断性疼痛と総称されており,これは生活の質に大きな影響を与えます.畿央大学大学院健康科学研究科 博士後期課程 瀬川 栞 氏,大住 倫弘 准教授の研究グループは,求心路遮断性疼痛を有する腕神経叢引き抜き損傷者を対象に,ミラーセラピー実施中の筋電図・脳波を計測し,ミラーセラピーによって痛みが緩和している時には脳-筋コヒーレンスが増大していることを報告しました.この研究成果は国際学術誌 Frontiers in Human Neuroscience(Case report: Exploring cortico-muscular coherence during Mirror visual feedback for deafferentation pain: a proof-of-concept study)に掲載されています.

研究概要

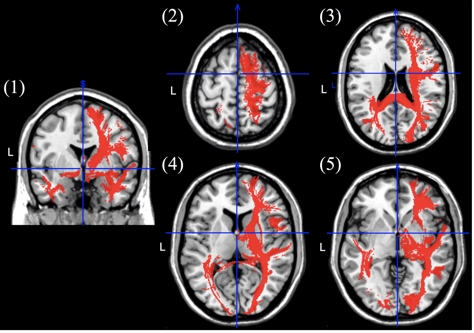

不慮のバイク事故などで腕神経叢を損傷してしまい,上肢の感覚・運動麻痺が生じるだけでなく,激しい痛みをともなうことがあります.この痛みは求心路遮断性疼痛と総称されており,これは生活の質に大きな影響を与えます.そして,この求心路遮断性疼痛は脳の誤った活動によって増悪すると考えられています.この誤った脳の活動を是正するためのリハビリテーションツールとして “ミラーセラピー” が有名です.これは健常な手を鏡に映しながら運動をすることで惹起される「あたかも麻痺している手が動いているような」錯覚を利用したもので,脳の活動を正常に戻すようなリハビリテーションツールとして知られています.これまでの研究でも,ミラーセラピーを活用したリハビリテーションによって求心路遮断性疼痛が緩和したという報告はいくつかありますが,その脳のメカニズムは明らかにはなっていません.そこで,畿央大学大学院健康科学研究科 博士後期課程 瀬川 栞 氏,大住 倫弘 准教授 の研究グループは,求心路遮断性を有する腕神経叢引き抜き損傷者を対象に,ミラーセラピー実施中の筋電図・脳波を計測し,ミラーセラピーによって痛みが緩和している時には感覚運動領域の脳-筋コヒーレンスが増大することを報告しました.つまり,ミラーセラピーによって求心路遮断性疼痛が緩和する背景には,脳の感覚運動領域における活動と麻痺した筋の活動の同期,これが適正化するというメカニズムがあるということです.

本研究のポイント

• 求心路遮断性疼痛を有する腕神経叢引き抜き損傷者を対象に,ミラーセラピーを実施中の脳波および筋電図を計測した.

• ミラーセラピーによって痛みが緩和すると同時に,感覚運動領域の脳-筋コヒーレンスが増大した.

研究内容

求心路遮断性疼痛を有する腕神経叢引き抜き損傷者2名にご協力頂き,ミラーセラピーをしている時の脳波および筋電図を計測しました.どちらの症例も不全麻痺ながら感覚・運動麻痺があり,求心路遮断性疼痛を有していました.ミラーセラピー実施中には「あたかも麻痺している手が動いているような感覚」が得られ,その時には不十分ながら痛みは緩和しました.そして,ミラーセラピー実施中に筋が収縮している区間の筋電データおよび脳波データ(32ch)を抽出して,それらの同期性(コヒーレンス)を計算しました.その結果,どちらの腕神経叢引き抜き損傷者ともミラーセラピー実施中には対側感覚運動領域の脳-筋コヒーレンスが増大していました.これらは,「感覚運動領域の適正化が求心路遮断性疼痛を緩和する」ことを示唆する結果となります.ちなみに,脳波-筋コヒーレンスは皮質脊髄路の興奮性を間接的に表す指標として知られており,分かりやすく言うと,これが増大するということは脳からの運動指令が麻痺した筋肉へうまく伝わるようになった状態だと考えられます.

本研究の臨床的意義および今後の展開

リハビリテーション現場でも活用されているミラーセラピー,これによる痛みの緩和メカニズム解明の一助になったことは意義があると思います.ただし,今回は症例報告ですので,今後もこのような研究を継続して痛みの緩和をもたらすリハビリテーションのメカニズムを解明していく所存です.

論文情報

Segawa S, Osumi M.

Front Hum Neurosci, 2025.

謝辞

西大和リハビリテーション病院 リハビリテーション部 技師長

畿央大学大学院健康科学研究科 客員准教授

生野公貴

問い合わせ先

畿央大学大学院健康科学研究科

博士後期課程 瀬川 栞

准教授 大住倫弘

Tel: 0745-54-1601

Fax: 0745-54-1600

E-mail: m.ohsumi@kio.ac.jp

脳卒中後の特異な空間認知障害を報告-描画時に左側を過剰に表現する症例-

PRESS RELEASE 2025.2.10

脳卒中後,多くの患者さんに見られる半側空間無視は,日常生活動作に支障をきたし,リハビリテーションの大きな課題となっています.この症状が改善した後も残る空間認知の障害は,患者さんの生活の質に影響を与える可能性があります.畿央大学大学院健康科学研究科の吉川里彩氏,大住倫弘准教授,森岡周教授らの研究グループは,右視床出血後の症例を詳細に分析し,半側空間無視が改善した後も,描画時に左側の要素を過剰に表現する「Hyperschematia(空間の過剰表象)」が継続することを発見しました.さらに,詳細な画像解析により,この症状が脳の腹側視覚経路の損傷と関連している可能性を明らかにしました.この研究成果は国際学術誌Cureus(Persistent Hyperschematia With Over-Generation Following Recovery From Unilateral Spatial Neglect: A Case Report)に掲載されています.

研究概要

脳卒中後の空間認知障害の一つである半側空間無視は,脳の右側が損傷を受けた際に起こる症状です.この症状により,患者さんは左側の空間を認識することが困難となり,日常生活に大きな支障をきたします.これまでの研究から,半側空間無視には様々な特徴があることが分かっていますが,回復過程での変化については,まだ十分に解明されていない点が多く残されています.

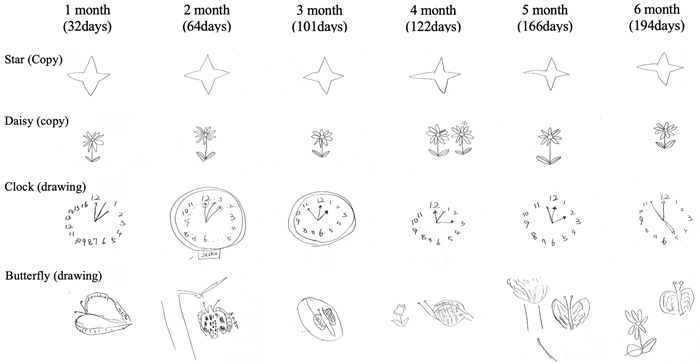

畿央大学大学院健康科学研究科の吉川里彩氏(西大和リハビリテーション病院言語聴覚士),南川勇二氏,大住倫弘准教授,森岡周教授らは,右視床出血後の症例を縦断的に詳細に分析しました.その結果,半側空間無視が改善した後も,描画時に左側の要素を過剰に表現する「Hyperschematia(空間の過剰表象)」という特異な症状が継続することを発見しました.例えば,星の左部分を拡大して表現したり,時計の文字盤を描く際に必要以上の数字を書いたり,花の絵を描く際に左側に余分な花びらを加えたりする現象が観察されました.

本研究の新しい発見は以下の2点です.第一に,これまで半側空間無視や身体失認に付随すると考えられていた「Hyperschematia」が,必ずしも半側空間無視の症状と同時に改善するとは限らないことを示しました.第二に,詳細な画像解析技術を用いて,この症状が脳の腹側視覚経路の損傷と関連している可能性を明らかにしました.

この成果は,脳卒中後の空間認知障害の理解を深め,より効果的なリハビリテーション方法の開発につながる重要な知見を提供しています.空間認知の障害に対して,より詳細な評価と個別化された対応の重要性を示唆する発見といえます.

本研究のポイント

• 右視床出血後の症例において,半側空間無視が改善した後も,描画時に左側の要素を過剰に表現する「Hyperschematia」が継続することを見出しました.

• 画像解析により,この症状が下前頭後頭束(IFOF)および中縦束(MdLF)という腹側視覚経路の損傷と関連している可能性を明らかにしました.

研究内容

本研究の目的は,脳卒中後の半側空間無視の回復過程における空間認知の変化を明らかにすることでした.研究では,右視床出血後の症例について,約6ヶ月間の詳細な観察を行い,従来の評価に加えて最新の脳画像解析を実施しました.

研究グループは,最新の画像解析技術を用いて脳の神経回路を詳細に分析しました.その結果,本症例では,下前頭後頭束(IFOF)および中縦束(MdLF)という腹側視覚経路に90%以上の重度な損傷があることが判明しました.

行動評価では,特徴的な「Hyperschematia」が半側空間無視の改善後も持続することが明らかになりました.下図に示すように,星の左部分を拡大して表現したり,時計描画では文字盤に必要以上の数字を書き加える,花の絵では左側に余分な要素を追加するなどの現象が観察されました.これらの症状は観察期間を通じて持続しました.

このような詳細な観察と画像解析の結果から,研究グループは以下の重要な結論に達しました:

■ 「Hyperschematia」は,半側空間無視の改善後も残存する可能性がある.

■ この症状は,腹側視覚経路の損傷と関連している可能性が高い.

これらの知見は,脳卒中後の空間認知障害の評価において,従来の半側空間無視の評価に加えて,より包括的な空間認知機能の評価が必要であることを示唆しています.

このように,神経回路の損傷パターンと行動症状を詳細に対応づけた本研究は,脳卒中後の空間認知障害の理解を深め,より効果的なリハビリテーション方法の確立に向けた重要な一歩となりました.

本研究の臨床的意義および今後の展開

この症例研究では,半側空間無視の改善後も「Hyperschematia」が持続する可能性と,その症状が脳の特定の神経経路の損傷と関連している可能性を示しました.これは空間認知障害の評価において新たな視点を提供するものです.

論文情報

Yoshikawa R, Minamikawa Y, Osumi M, Morioka S.

Cureus. 2025 Jan 25;17(1):e77951.

問い合わせ先

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

教授 森岡 周

Tel: 0745-54-1601

Fax: 0745-54-1600

E-mail: s.morioka@kio.ac.jp

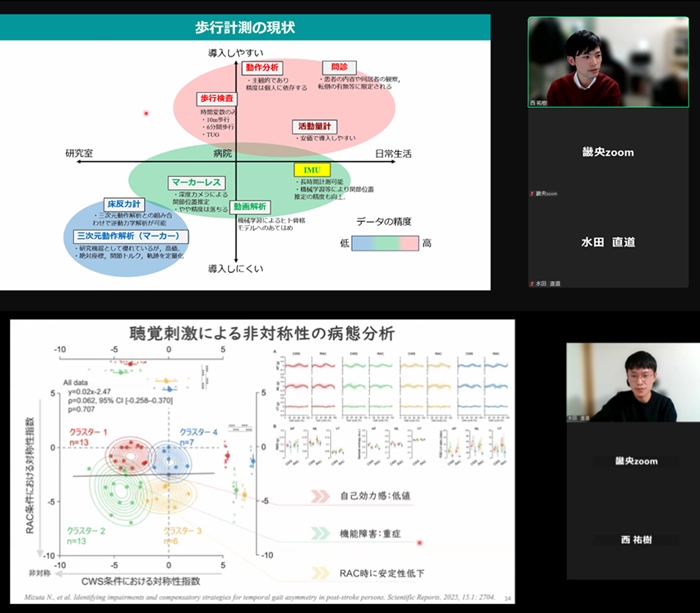

【御礼】WEBシンポジウム 歩行障害の理解とリハビリテーション

去る 2025年1月24日(金曜日)の夜にシンポジウム 歩行障害の理解とリハビリテーションを開催しました.

夜の遅い時間にもかかわらず166名のかたに参加して頂きました.有難うございます!

内容につきまして,まずは水田直道さん(日本福祉大学)から「脳卒中後の歩行障害とリハビリテーション」というテーマでトークをして頂き,その後に西 祐樹さん(長崎大学)に「日常生活環境における歩行制御の可視化」というテーマでトークをして頂きました.

水田さんのトークでは,臨床での歩行障害の評価について丁寧に説明して頂き,素直に勉強になることばかりでした.また,歩行の「補償戦略」,いわゆる代償についても考えさせられとても有意義な時間でした.その後に,西さんからは最先端の歩行計測について紹介がありました.いまやIMUセンサーで自宅や屋外の歩行についても評価することができるようになっており,さらにそこからリハビリテーションの計画をしていくということで,それはもう近未来的な面白い内容でした!

お二方とも有難うございました.

またの機会も楽しみにしています.

ニューロリハ研究センター 大住倫弘

脳卒中者の歩行非対称性の特徴-障害と代償戦略の特定-

PRESS RELEASE 2025.2.3

脳卒中後,多くの人が体験する歩行の左右非対称性は,転倒リスクを高め,リハビリ期間を長引かせることがあります.この現象は「歩行非対称性」と呼ばれ,日常生活の質に大きな影響を与えます.畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター 客員研究員 の 水田直道さん(日本福祉大学健康科学部 助教 ),教授 森岡 周 らを中心とする研究グループは,リズム聴覚刺激を用いた歩行実験を通じて,歩行非対称性の原因が「純粋な障害」と「補償戦略」の2つに分類できることを明らかにしました.さらに,被験者の歩行パターンを詳細に分析することで,歩行非対称性が4つの特徴的なグループに分類できることを明らかにしました.この研究成果はScientific Reports誌 (Identifying impairments and compensatory strategies for temporal gait asymmetry in post-stroke persons)に掲載されています.

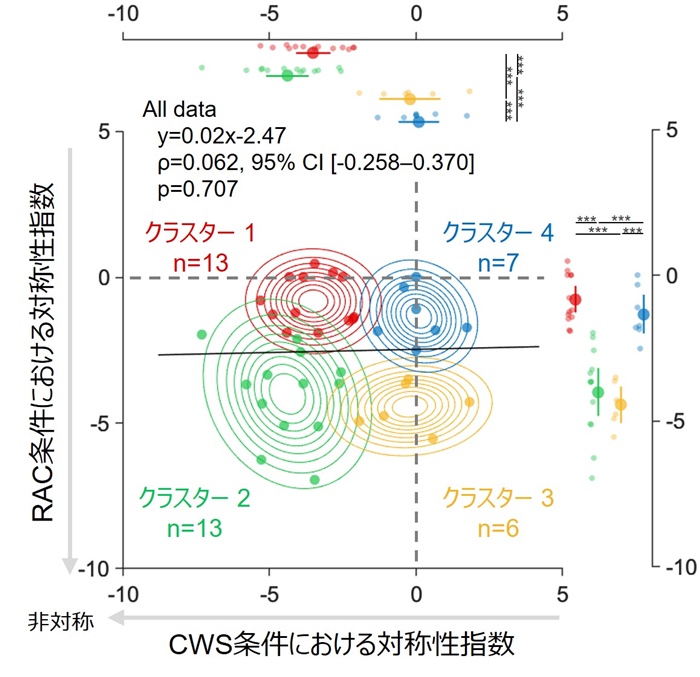

研究概要

脳卒中者の歩行の特徴として,歩行時の左右の動きが異なる「歩行非対称性(Temporal Gait Asymmetry, TGA)」があります.この状態は転倒リスクを高め,日常生活の質を低下させるだけでなく,リハビリ期間の延長にもつながります.TGAは,運動麻痺や痙縮などの身体的な要因だけでなく,患者が安全を優先して取る歩行戦略も影響していると考えられていました.しかし,快適歩行条件(CWS)における非対称性は,純粋な障害と代償戦略が混在しており,これらの要因をどのように区別できるかは明らかにされていませんでした.畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター 客員研究員 の 水田直道さん(日本福祉大学健康科学部 助教 ),教授 森岡 周 らを中心とする研究グループは,リズム聴覚刺激を用いた歩行実験を通じて,歩行非対称性の原因が「純粋な障害」と「補償戦略」の2つに分類できることを明らかにしました.

・クラスター1:過剰な代償戦略

メトロノームの音に合わせて歩行する条件(RAC)では左右対称に歩くことができるにも関わらず,CWSでは非対称的であるクラスター.

身体機能は他のクラスターと差はないが,歩行への自己効力感(modified Gait Efficacy Scale)が低く,「代償戦略」が優位になっていると考えられます.

・クラスター2:純粋な障害

CWS・RACともに非対称的な歩行となるクラスター.

運動麻痺や痙縮,体幹機能等が重症であり,「純粋な障害」が優位になっていると考えられます.

本研究は,これまで区別が困難であったTGAの要因を「純粋な障害」と「代償戦略」に分類した点にあります.この成果は,個々の脳卒中者に合わせた,テーラーメイドリハビリテーションの構築に役立つことが期待されます.

本研究のポイント

• CWSとRACを用いた2つの条件下で,歩行中の時間的対称性(SI)を評価した.

•「純粋な障害」を特徴とするクラスターは,運動麻痺や痙縮,体幹機能低下などの神経学的要因により歩行が非対称的である特徴がありました.

•「代償戦略」を特徴とするクラスターは,身体機能は他のクラスターと差がないが,歩行への自己効力感が低い特徴がありました.

研究内容

本研究では脳卒中後の患者39名を対象に,Fugl-Meyer Assessment(FMA),Modified Ashworth Scale(MAS),Trunk Impairment Scale,modified Gait Efficacy Scale(mGES)を用いて臨床評価を行い,参加者の身体機能や歩行の自己効力感を評価しました.参加者は,快適歩行条件(CWS)とメトロノームの音に合わせて歩行する条件(RAC)の2つの異なる条件下で10m歩行を行いました.RAC条件では,CWS条件で計測されたケイデンスに基づきメトロノームのテンポを設定し,参加者はメトロノームの音に下肢の接地タイミングを合わせて歩行しました.慣性センサーのデータから両下肢の接地・離地のタイミングを同定し,単脚支持時間の対称性指数(SI)を算出しました.CWS条件とRAC条件における単脚支持時間のSIを用いて,混合ガウスモデルに基づくクラスター分析を行い,参加者を4つのクラスターに分類しました.

図1.対称性指数に基づくクラスタリングの結果.© 2025 Naomichi Mizuta

CWSおよびRAC条件における歩行中の単脚支持時間の対称性指数の分布をクラスターごとに示す.黒色のラインプロットは全データの回帰直線を示す.上図と右図は,各条件における平均値,95%信頼区間,各データポイントを示している. 対称性指数が負であるほど,非麻痺側の単脚支持時間が麻痺側と比較して長いことを示す.

CWS条件とRAC条件における単脚支持時間のSIは有意な相関関係が見られませんでした.クラスター分析の結果,4つのクラスターが抽出され,本研究の目的に合致したクラスターは下記の2つです.

・クラスター1:過剰な代償戦略

RACでは左右対称に歩けるが,CWSでは非対称的であるクラスター.

身体機能は他のクラスターと差はないが,歩行への自己効力感(modified Gait Efficacy Scale)が低く,「代償戦略」が優位になっていると考えられます.

・クラスター2:純粋な障害

CWS・RACともに非対称的な歩行となるクラスター.

運動麻痺や痙縮,体幹機能等が重症であり,「純粋な障害」が優位になっていると考えられます.

本研究の臨床的意義および今後の展開

これまで区別されていなかった快適歩行時のTGAの要因を,「純粋な障害」と「代償戦略」に分類できたことは,個々の脳卒中者に応じた,より効果的なリハビリテーションの立案に役立つと期待されます.今後は,個々の特徴に合わせたリハビリテーション介入の効果を検証する予定です.

論文情報

Naomichi Mizuta, Naruhito Hasui, Yasutaka Higa, Ayaka Matsunaga, Sora Ohnishi, Yuki Sato, Tomoki Nakatani, Junji Taguchi, Shu Morioka.

Scientific Reports, 2025.

問い合わせ先

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

客員研究員 水田直道

教授 森岡 周

Tel: 0745-54-1601

Fax: 0745-54-1600

E-mail: s.morioka@kio.ac.jp

大学院生の神経リハビリテーション研究大会が開催されました!

令和7年1月25-26日に信貴山観光ホテルにて,神経リハビリテーション研究大会が開催されました.この研究大会は,合宿形式であり今年で16回目を迎えることができました.

本年度は,ニューロリハビリテーション研究センターの教員と大学院博士課程・修士課程メンバー総勢29名が参加しました.また,大学院修了生の佐藤剛介さんと西祐樹さんをお招きし,それぞれ現在取り組まれている研究や活動について紹介して頂きました.

森岡教授の開会の挨拶から始まり,修士課程2年の最終諮問会に向けた予演会と博士後期課程2年の中間発表会に向けた予演会,および上記修了生の研究紹介が行われ,様々な視点から質疑応答や意見交換が繰り広げられました.

修士課程2年は5名が発表を行い,研究内容に関する質問はもちろん,スライド構成やプレゼンテーション時の話し方といった聴講者に研究内容を伝えやすくするためのアドバイスが活発にされていました.博士課程2年は3名が発表を行い,レベルの高いデータ解析やスライドの表現方法に並々ならぬ努力を感じ,心惹かれる研究内容ばかりでした.

また,修了生の方は,大学院で実践された研究や現在進行形で進めている研究を紹介していただきました.臨床現場に還元する形で研究に取り組まれており,今後の大学院生が目指していくべき姿を見させていただき,身が引き締まる思いでした.

夕方には,7グループに分かれて,修士課程1年の研究計画に対するディスカッションが行われました.各グループともに,研究計画の内容はもちろんのこと,論点を整理した発表方法などに力を注いでおり,活発に議論が行われていました.

1日目終了後の夕食時,入浴時,懇親会においても,それぞれが研究に関する白熱した議論を継続し,また自分の将来の展望についての話し合いも活発に行われていました.2日目は畿央大学に戻り研究室で修士課程4名が発表を行い,最終諮問会に向けたディスカッションが行われました.森岡教授からは,主体的に研究に取り組む必要性や研究を行う上で重要な要素について説明されました.

現状では,博士課程・修了生の方々の研究を深く理解して意見を述べることは困難でしたが,あの土俵に自分も立てるように成長していきたいと思いました.

最後になりましたが,このような機会を与えてくださった森岡教授をはじめとする研究センターの皆様,神経リハビリテーション研究大会の開催にご尽力頂きました関係者の方々に深く感謝を申し上げます.

M2 福留広大

顕著な前屈姿勢を示すパーキンソン病患者の歩行不安定性と代償戦略の解明

PRESS RELEASE 2025.1.5

パーキンソン病(Parkinson’s disease: PD)患者は,顕著な前屈姿勢(Camptocormia)を示すことがあります.しかし,そのような前屈姿勢が歩行不安定性にどのような影響を与えるのか,またそれをどのように代償しているのかについて客観的に十分明らかにされていませんでした.畿央大学大学院博士後期課程の浦上英之氏と岡田洋平准教授らは,三次元動作解析装置を用いて実験的検証を行うことにより,顕著な前屈姿勢を示す患者は,歩行中の垂直方向の不安定性が高く転倒リスクが高いこと,また重心位置を後方に位置させ,側方への重心移動を増加させる代償戦略をとることを初めて明らかにしました.本研究の知見は,前屈姿勢を示すパーキンソン病患者の歩行安定性を最適化するためのリハビリテーションにおける介入戦略を検討する上で有益な知見となることが期待されます.この研究成果は,Journal of Movement Disorders誌(Gait instability and compensatory mechanisms in Parkinson's disease with camptocormia: An exploratory study)に掲載されています.

研究概要

畿央大学大学院博士後期課程の浦上英之氏と岡田洋平准教授らは,三次元動作解析装置を用いて実験的検証を行うことにより,顕著な前屈姿勢を示すパーキンソン病患者は,歩行中の垂直方向の不安定性が高く,転倒リスクが高いこと,また重心位置を後方に位置させ,側方への重心移動を増加させる代償戦略をとることを初めて明らかにしました.

本研究のポイント

・顕著な前屈姿勢(camptocormia)を示すパーキンソン病患者と顕著な姿勢異常を示さない患者の歩行の不安定性とそれを代償するための戦略について,三次元動作解析装置を用いて実験的に検証した.

・ 顕著な前屈姿勢を示す患者は,歩行中の垂直方向の不安定性が高く,転倒リスクが高いことと,重心位置を後方に位置させ,側方重心移動を増加させながら歩く代償戦略をとっていることを明らかにした.

・ また,パーキンソン病患者は前屈姿勢が強くなるにつれて,これらの歩行不安定性と代償戦略が強くなることも示した.

研究内容

本研究では,顕著な前屈姿勢であるCamptocormiaを示すPD患者10名,CamptocormiaがないPD患者30名および健常高齢者27名を対象に,三次元動作解析を用いて歩行不安定性の検証を行いました.対象者には快適歩行速度で5mの歩行路を歩行してもらい,歩行安定性指標(図1)と時空間歩行指標,運動学的指標を計測しました.実験環境における歩行安定性と代償戦略は,個人の特性や心理状況によって異なる可能性があります.したがって,健常高齢者群と比較して顕著に異なる歩行不安定性の傾向を有する患者を確認したうえで,その者を除外し,3群間比較を実施しました.また,PD患者全体で前屈角度と各歩行指標との関連を検討しました.

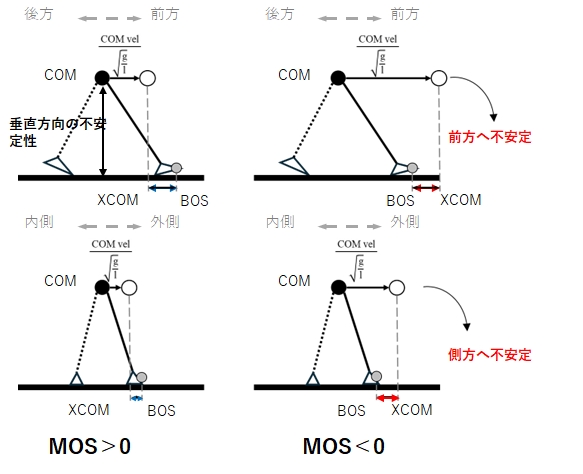

図1.歩行安定性指標

前方・側方・垂直方向の歩行安定性指標の算出方法を示す.いずれも歩行中の踵接地時に算出した.速度が考慮されたCOMであるXCOMが支持基底面内に位置する場合はMOS>0,支持基底面から逸脱し物理的に不安定な状態はMOS<0となる.

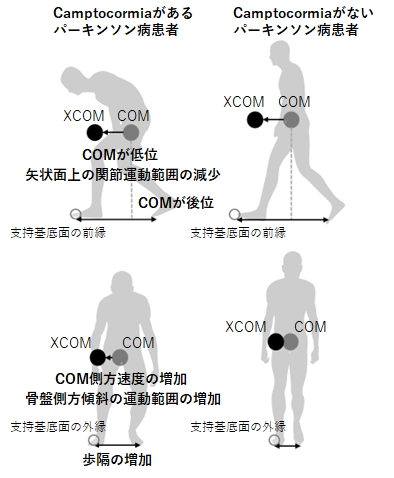

CamptocormiaがあるPD患者のうち1名は,顕著な前方への歩行不安定性を示しました.異質であったこの1例を除き,解析を行った結果,CamptocormiaがあるPD患者はCamptocormiaがないPD患者と比較して,COMが低位であり,垂直方向の歩行不安定性が高いことが示されました.また,CamptocormiaがあるPD患者は,歩行中のCOMを後方に位置させ,矢状面上の下肢関節運動範囲が減少し,COM側方速度,骨盤側方傾斜の運動範囲,歩隔が増加することが示されました(図2).

図2.Camptocormiaがあるパーキンソン病患者の歩行の特徴

Camptocormiaがあるパーキンソン病患者はCamptocormiaがないパーキンソン患者と比較して,COM位置は低かった.また,歩行時にCOMを後方に位置させ,矢状面上の運動範囲を減少し,前額面の運動やCOM移動を増加させることも示された.

顕著な前方への歩行不安定性を示した1名は,CamptocormiaがあるPD患者群の特徴であったCOM後位や矢状面上の関節運動範囲の減少,歩隔の拡大を認めませんでした.また,この症例は頻回な前方への転倒歴を認め,転倒恐怖心が乏しく,歩行時の安全性を優先しない発言や行動を認めました.

これらの結果は,Camptocormiaを示すPD患者はCamptocormiaがないPD患者と比較して,垂直方向の歩行不安定性が高く,前屈角度の増加に伴い転倒リスクが高まることを示しています.一方で,Camptocormiaを示すPD患者は,前方への歩行不安定性が生じないように後方重心姿勢をとり,矢状面上での関節運動を減少させ,側方の関節運動を増加させることで,体幹屈曲の慣性モーメントを減少させる代償戦略をとっていると考えられます.

本研究の臨床的意義および今後の展開

本研究の知見により,顕著な前屈姿勢を示すパーキンソン病患者は,垂直方向の歩行不安定性による転倒リスク増加と歩行不安定性の代償戦略について,初めて客観的に解明しました.また,一部の前屈姿勢を示す患者は,実験環境下でも顕著な前方への歩行不安定性を示すことが確認されました.本研究の知見は,前屈姿勢を示すパーキンソン病患者の歩行安定性を最適化するためのリハビリテーションにおける介入戦略を検討する上で有益な知見となることが期待されます.今後は,実際の日常生活場面の歩行不安定性の検証や個人の代償戦略の適用に及ぼす要因についても検証する予定です.

論文情報

Urakami Hideyuki, Nikaido Yasutaka, Okuda Yuta, Kikuchi Yutaka, Saura Ryuichi, Okada Yohei.

Journal of Movement Disorders, 2025.

問い合わせ先

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

准教授 岡田洋平(オカダヨウヘイ)

Tel: 0745-54-1601

Fax: 0745-54-1600

E-mail: y.okada@kio.ac.jp

脳卒中患者への定量的上肢活動量評価を用いた行動変容介入の効果

PRESS RELEASE 2025.1.5

脳卒中患者は,中枢神経系の損傷により上肢機能障害を呈し,麻痺側上肢の使用頻度が低下することで社会参加が妨げられ,生活の質に不利益をもたらします.麻痺側上肢の使用頻度には,性格特性や脳卒中後に生じる心理的要因(自己効力感や結果期待)も影響することが分かっています.しかし,心理面や性格特性による麻痺側上肢活動の低下に着目した長期的な支援を実施した報告は散見されません.畿央大学大学院博士後期課程の南川勇二氏と森岡周教授らは,心理的要因によって麻痺側上肢の上肢活動量が低下している脳卒中患者1例に対し,上肢活動量の長期的なモニタリングに基づいた行動変容介入を行いました.その結果,上肢機能に加えて,日常生活の上肢活動量が改善しました.さらに,自己効力感が先行して改善し上肢活動量が改善することも明らかにしました.この研究成果は学術誌『作業療法』(心理的要因による脳卒中後麻痺側上肢使用に対する定量的上肢活動量評価を用いた行動変容介入の効果-症例報告-)に掲載されています.

研究概要

脳卒中患者は,中枢神経系の損傷により上肢機能障害を呈し,性格特性や心理的側面(手に対する自己効力感や結果期待)への影響から日常生活で麻痺側の上肢を使用することが困難になることがあります.これは,日常生活活動や社会参加を妨げ,生活の質の低下にもつながります.そのため,リハビリテーション専門家にとって,脳卒中患者の性格や心理的側面を考慮した上肢活動に対する包括的なアプローチが重要です.しかしながら,上肢機能に加え,心理面や性格特性による麻痺側上肢活動の低下に着目して長期的な支援した報告は散見されません.畿央大学大学院博士後期課程の南川勇二氏および森岡周教授らの研究チームは,脳卒中患者1症例に対し,入院中から退院後まで長期的にリストバンド型の加速度計を用いて日常生活にける上肢活動を分析,可視化することで麻痺側上肢の使用状況をモニタリングしました.加えて,上肢活動量の経過や症例の性格,心理面を考慮した行動変容介入を行いました.その結果,上肢機能や心理機能だけでなく,上肢活動量が改善し,日常生活活動や趣味活動の再獲得に繋がりました.また,脳卒中患者の長期的な心理的側面が先行して改善し,上肢活動量が改善することも明らかにしました.本症例報告は,入院中から退院後まで上肢活動を長期的にモニタリングして支援した報告であり,1症例ながら重要な知見といえます.

本研究のポイント

・心理的要因によって麻痺側上肢使用頻度が低下していた脳卒中患者に対し入院中から退院後まで長期的に支援した.

・上肢使用のモニタリングにリストバンド型加速度計を用いた定量的上肢活動量評価を用いた行動変容介入を試みた結果,上肢活動量の長期的な改善を認めた.

・1症例の介入効果を時系列分析することで,麻痺側上肢に対する主観的な認識の改善が後の上肢活動量改善に寄与した可能性が示唆された.

研究内容

本研究では,脳卒中患者1症例に対して入院中からリストバンド型の3軸加速度計を用い,日常生活にける上肢活動量を分析するとともに性格や心理面を考慮した行動変容介入を行いました.

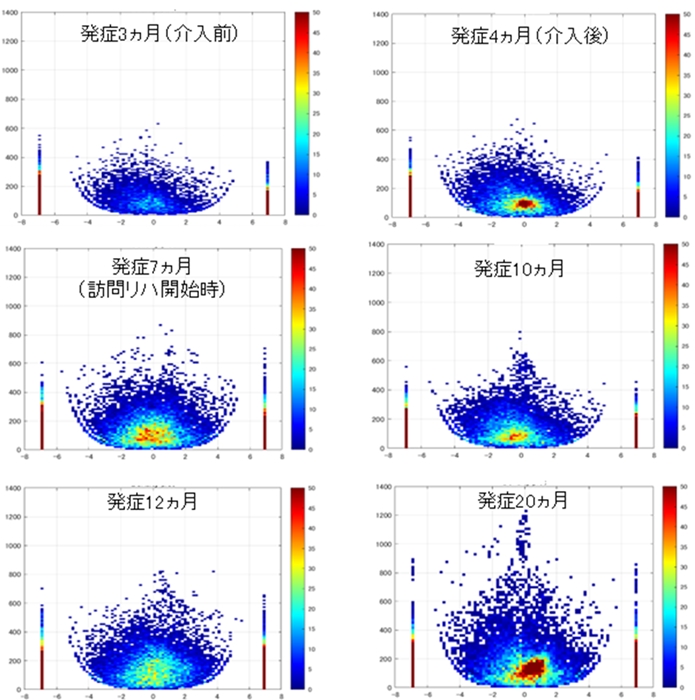

上肢活動量は活動時間を表す各上肢の活動時間やその左右比からなる両側の使用率と,活動強度(加速度の大きさ)を表す両上肢活動強度の和,両側活動強度比を算出し,可視化することで(図1)麻痺側上肢の使用状況をモニタリングと症例へフィードバックを行いました.入院中から上肢機能と心理的側面に加えて,日常生活の上肢活動量をモニタリングしながら支援し,退院後には訪問リハビリテーションスタッフと連携することで,発症後約1年6ヶ月まで長期的な支援を行いました.その結果,Fugl-Meyer Assessmentの上肢項目やAction Research Arm Test,Motor Activity Logといった上肢機能評価や自己効力感や結果期待などの心理評価に加え,上肢活動量が長期的に改善し(図2),日常生活活動や趣味活動の再獲得に繋がりました.加えて,本症例の上肢活動量と各上肢関連評価の時系列的関係を検証するために相互相関分析を実施しました.その結果,両上肢活動強度の和は1時点前のMALと自己効力感,両側の使用率は1時点前のARAT,自己効力感,結果期待と相関関係を認めました.つまり,脳卒中患者の長期的な上肢活動量の改善には上肢活動に対する主観的な認識や心理的側面が先行して改善することを明らかにしました.

本症例報告は,麻痺側上肢活動の向上には,心理評価と加速度計による定量的な上肢活動量のモニタリング結果による適切なフィードバック介入が重要であったことを示唆しています.一方,本報告は1事例を対象とした後方視的な検討であり,心理機能と上肢活動量評価との因果関係を明確に示す結果ではなく,解釈には注意が必要です.

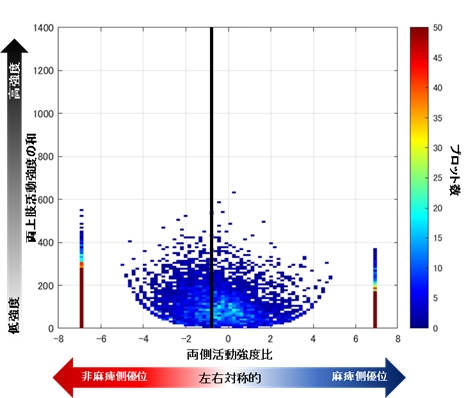

図1.症例へのフィードバックに用いた図示化された上肢活動量評価と各指標の算出方法

横軸が両手動作時の麻痺側および非麻痺側の活動強度比率を表した両側活動強度比,縦軸が麻痺側と非麻痺側の活動強度を合計した両上肢活動強度の和を示し,それぞれの指標の関係が1秒毎にプロットされた症例の1日の上肢活動量を図示化したものである.プロット数が多く重なると,寒色から暖色へとプロットの色が変化する.縦軸は両上肢の活動強度を合計した値の大きさを示す.横軸は正の値(右側)にプロットされると麻痺側上肢の活動が優位であることを示し,負の値(左側)にプロットされると非麻痺側上肢の活動が有意であることを示す.横軸上の「7」と「−7」のバーは片側の加速度のみが反応した単肢での活動量を示す.縦に記載された黒線は両側活動強度比がプロットされた中心の位置を示す.

図2.上肢活動量長期的な変化

両側活動強度比:0に近付くほど左右上肢の活動強度が均等であることを示す.

両上肢活動強度の和:数値が高くなるほどより大きな両側上肢活動を行っていることを示す.

本研究の臨床的意義および今後の展開

本研究成果は,1症例ながら,上肢活動量の向上に時間前後関係として自己効力感が先行して改善していたことは1症例ながら重要な知見であると考えます.この報告は,リハビリテーション専門家が脳卒中患者の日常生活における麻痺側上肢使用の行動変容を考える際に着目すべき点として心理的側面が重要であることを示しています.今後は,その他の要素を含めた脳卒中患者内における上肢活動量の特徴を横断的に調査していくことや,心理的要因と上肢活動量の関係を縦断的に調査する必要があります.

論文情報

南川 勇二,西 祐樹,生野 公貴,森岡 周

心理的要因による脳卒中後麻痺側上肢使用の低下に対する定量的上肢活動量評価を用いた行動変容介入の効果-症例報告-

作業療法, 2024

問い合わせ先

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

教授 森岡 周(モリオカ シュウ)

Tel: 0745-54-1601

Fax: 0745-54-1600

E-mail: s.morioka@kio.ac.jp

パーキンソン病患者の移動支援に新たな可能性—足こぎ車椅子の有効性を確認

PRESS RELEASE 2024.12.19

畿央大学の岡田洋平准教授らの研究グループは,すくみ足のあるパーキンソン病患者に足こぎ車椅子を導入し,従来の手動車椅子に比べてスムーズかつ十分な速度で駆動できることを明らかにしました.この研究成果は,Movement Disorders Clinical Practice誌に掲載されました(The Cycling Wheelchair as a New Mobility Aid for Individuals with Parkinson's Disease).

研究概要

パーキンソン病患者は,疾患の初期段階から歩行能力が低下し,進行に伴いその傾向が顕著になります.その結果,日常生活で車椅子が必要となることがあります.しかし,手動車椅子を使用する際にも駆動能力が制限される場合が多いことが課題です.一方で,パーキンソン病患者は自転車のペダル操作能力が比較的保たれていることが知られています.本研究では,ペダル操作で駆動する足こぎ車椅子に着目し,その有効性を手動車椅子と比較しました.その結果,手動車椅子の駆動能力が著しく低下している患者でも,足こぎ車椅子ではスムーズかつ十分な速度で移動可能であることを確認しました.

本研究のポイント

・パーキンソン病患者に足こぎ車椅子を導入し,駆動能力を比較検証した.

・手動車椅子の駆動が困難な患者でも,足こぎ車椅子でスムーズかつ十分な速度での移動が可能であることを実証した.

研究内容

本研究では,すくみ足を有するパーキンソン病患者2名を対象に,足こぎ車椅子(図1)と手動車椅子による10m直進路の駆動能力を比較しました.

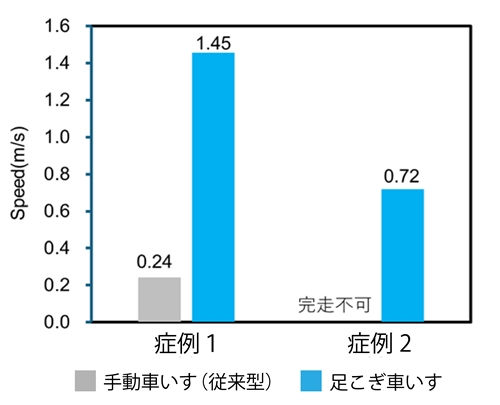

症例1では,手動車椅子の約6倍の速度で足こぎ車椅子を駆動できました.

図1 足こぎ車椅子(COGGY,TESS)

症例2は強い前屈姿勢があり手動車椅子では途中で停止しましたが,足こぎ車椅子では十分な速度で完走可能でした.

図2 主な結果:車いすの駆動速度の比較(手動車椅子 vs 足こぎ車椅子)

これらの結果から,足こぎ車椅子は移動能力が低下したパーキンソン病患者にとって新しいモビリティエイドとしての可能性を示しています.

本研究の臨床的意義および今後の展開

本研究の結果,パーキンソン病患者の足こぎ車椅子の駆動能力は,従来の手動車椅子と比較して非常に高いことが明らかにされました.パーキンソン病患者にとって,日常生活で自由に動けることの意義は大変大きく,生活の質の向上への寄与が期待されます.今後は,方向転換や狭いスペースでの操作性など,より実用的な検証を進め,施設環境などでの有効性も調査できればと考えています.

論文情報

Okada Y, Narita M, Okamoto M, Osumi M, Morioka S.

The Cycling Wheelchair as a New Mobility Aid for Individuals with Parkinson’s Disease.

Mov Disord Clin Pract. 2024 Dec 5. doi: 10.1002/mdc3.14292.

問い合わせ先

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

准教授 岡田 洋平(オカダ ヨウヘイ)

Tel: 0745-54-1601

Fax: 0745-54-1600

E-mail: y.okada@kio.ac.jp