「10分でわかる脳の構造と機能」無料講義動画配信スタート!

本日より,「10分でわかる脳の構造と機能」と題した無料講義動画を順次配信しております.

前年度までのニューロリハビリテーションセミナー基礎編で取り上げてきた脳の構造と機能について,脳領域ごとに10分前後の動画にまとめて解説しています.

今までニューロリハビリテーションセミナーを受講して頂いた方々には復習として、本年度ニューロリハビリテーションセミナーを受講して頂く方々には予習として、ご利用下さい。もちろん脳の構造と機能について関心のある全ての方々に無料でご試聴頂けます.

本日は「前頭葉の構造と機能」,「運動関連領域の構造と機能」をアップしています.

vol1.「前頭葉の構造と機能」:https://www.youtube.com/watch?v=6MRsH69vBOE

vol2.「運動関連領域の構造と機能」:https://www.youtube.com/watch?v=fR-bJTnk07g

来週は「頭頂葉の構造と機能」,「後頭葉と側頭葉の構造と機能」をアップする予定です. 宜しくお願いします.

大学院生がCognitive Neuroscience Societyでポスター発表をしました!

2015年3月28日(土)~3月31日(火)に,アメリカのSan Franciscoで開催されたCognitive Neuroscience Societyに参加させて頂きました.現在,畿央大学大学院の博士課程1年の今井亮太さんと修士課程修了生の私が演題発表を行ってきました.本学会は,世界各国から認知神経科学の研究者が参加し,約1000の演題発表が行われました.会場では朝食や間食にパンやコーヒーなどが準備されており,それを食べながら発表や質問をする姿がみられ,とてもフランクなコミュニュケーションが様々な場所で行われていました.私自身初めての国際学会に参加させて頂くこともり,この様なざっくばらんに話し合える環境に大変親近感を抱くことができました.

さて,ポスター発表では近年話題の社会神経科学研究に関連する発表が多く,改めて注目されている分野であることを知り,とても有意義な時間を過ごすことができました.私自身の発表では,英語であったため意見交換などは大変苦労しましたが,初めて出会った海外の研究者の方々と自分の研究に関する話し合いができたことは大変嬉しく,楽しい経験でした.

また,今回共に参加した今井亮太さんが英語で円滑に意見交換している姿や彼の頭の回転の速さを見て,多くの刺激を頂き,今後いっそう切磋琢磨し自身の研究・臨床はもちろん,人として自分自身を磨いていきたいと感じました.

本学会に参加し,研究発表,意見交換を行えたことは,私にとって大変貴重な経験となりました.本学会を通して,たくさんのことを学ぶことができましたが,何よりも,同じ分野を研究されている海外の方々と,未来志向的に話をすることを楽しいと感じることができたことが一番の収穫でした.今後,この「楽しい」という思いだけで留めるのではなく,柔軟な視点で社会的に意味のある研究を行い,形にして,常に挑戦していきたいと思いました.

最後になりましたが,この様な貴重な経験ができたのは,畿央大学の研究活動に対する手厚い支援と,森岡周教授をはじめとする多くの方々のご指導やご協力があってのものです.

この様な環境で学ばせて頂いたことに深く感謝致します.ありがとうございました.

畿央大学大学院健康科学研究科

修了生 大門恭平

ニューロリハビリテーション研究合宿が開催されました.

平成27年4月11-12日と信貴山観光ホテルにて,ニューロリハビリテーション研究センターの研究合宿が開催されました.研究センター教員と大学院博士課程のメンバーに,客員教授・客員研究員が加わり,それぞれ本年度の研究計画発表が行われました.

今回は,当研究センター客員教授であり,国立障害者リハビリテーションセンター研究所神経筋機能研究室室長である河島則天先生や,当研究センター客員研究員であり,京都橘大学健康科学部准教授である兒玉隆之先生に加わって頂いたことで,新たな視点での意見も頂き,非常に活発な意見交換が行われました.

とりわけ河島則天先生からは,心理物理学的測定法の実際,研究目的の明確化,中核となるパラメータ設定の重要性など厳密な手続きに基づいた研究に関する指摘をたくさん頂きました.

また脳波研究のスペシャリストである兒玉隆之先生からは,「Microstate Segmentation・LORETA」というタイトルで,脳波解析手法に関するレクチャーをして頂きました.大学院生にとっては,脳波を使用した研究が多く,非常に有意義な講義となりました.

このように豊富な研究経験を持つメンバーが集まり意見を頂くことで,研究計画発表者にとっては,研究計画が洗練化され,良質な研究に進化していくものと思われます.

またこのように内外のメンバーが集まり,屈託なく活発に議論することで,自己の利害にとらわれない,社会的に有意義な研究が創発するものと思われ,非常に有意義な研究合宿となりました.

議論の合間には,皆で信貴山朝護孫子寺や開運橋を散策しました.綺麗な空気と美しい桜景色に,疲れた脳が癒やされるひとときでした.

最後に,このような研究合宿に理解を示して下さり,機会を提供して下さる畿央大学に感謝申し上げます.

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

信迫悟志

平成27年度 畿央大学ニューロリハビリテーションフォーラムのご案内

平成27年7月25日(土)に、第2回畿央大学ニューロリハビリテーションフォーラムの開催を予定しております。

このフォーラムは、これまでのニューロリハビリテーションセミナーの基礎編、応用編、臨床編、研究編(旧・実践編)での情報や知識などの神経科学に基づき、どのように実際の症例の症状を捉え、クリニカルリーズニングしていくか、講師陣と参加者が相互に議論しながら模索していく場としています。

今回のプログラムは畿央大学ニューロリハビリテーション研究センターの高次脳機能学部門、身体運動制御学部門にそれぞれ関連する内容から構成されます。詳細はプログラム表をご参照ください。

畿央大学オフィシャルサイト にて参加申し込みを受け付けています。

皆様のご参加をお待ちしておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。

ニューロリハビリテーション研究センター

センター長 森岡 周

平成27年度 ニューロリハビリテーションセミナーのご案内

|

「平成27年度 畿央大学ニューロリハビリテーションセミナー」につきましては、4月3日申込受付開始後約13分で定員に達してしまいました。 ニューロリハビリテーションセミナー事務局 |

近年、リハビリテーション領域において脳科学の成果を応用しようとする試みがあります。この流れから生まれた用語が「ニューロリハビリテーション」です。ニューロリハビリテーションに関してはその用語の知名度も上がり、全国各地で開催される様々な講演から、ある程度の情報を入手することができるようになりましたが、未だ系統だった教育がされているとは言えません。とりたてて、全国各地のリハビリテーションに関連する大学や養成校において、授業としてほとんど取り入れられていないのが現状です。しかしながら、医療工学の発展などが追い風となり、近い将来、ニューロリハビリテーションの概念に基づいた臨床が展開されるのはどうやら間違いない様子です。

畿央大学は2010年よりセラピストとして臨床実践されている方々の技術・知識の向上、そしてセラピスト教育等に携わっている教育研究者に対して、新しい科学的知見の提供を目的に、ニューロリハビリテーションセミナーを開催してきました。この度、6年目を迎えること、そして昨年度全国に先駆けてニューロリハビリテーション研究センター(以下研究センター)を開設した背景から、そのプログラムを見直し、内容を改変いたしました。

具体的なセミナーの内容としては、複雑化した人間の脳の機能に関して、より詳細に情報提供する目的で「機能編A」「機能編B」「病態・臨床編」の3つの構造に分けました。「機能編A」と「機能編B」は人間が持つ様々な機能(感情、認知、運動行動など)に関わる脳のシステムについて学ぶことを目的としています。プログラムを見ていただくとわかるように、昨年度までに比べ、かなり充実した内容になっています。一方、「病態・臨床編」ではセミナーの最後にこれまでの内容を整理する意味で、実際のケースを数例供覧し、そのケースの現象を行動と神経科学の両面から分析しながら臨床意思決定する具体的な手続きを示していきます。これは事例から判断するニューロリハビリテーションの概念に基づいた臨床手続きと考えてよいでしょう。また今回より、研究センターの客員教授(河島則天、樋口貴広)が、関連するトピックスについて、ナイトセミナーを通じて情報提供いたします。さらには、各セミナーの前日にニューロリハビリテーション研究センターを※「オープンラボ」として開放し、脳機能イメージング計測が体験できる機会を設けます。

いずれにしても、ニューロリハビリテーションに関する基礎から実践までの幅広い知識の涵養を目的として、それらの内容について比較的精通した研究センターの教育研究者が情報提供したいと考えています。皆様の受講を心よりお待ち申し上げております。

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

センター長 森岡 周

詳細は畿央大学オフィシャルサイトをご覧下さい。

物品把持動作の映像観察時における運動主体感と脳活動

PRESS RELEASE 2015.3.16

ヒトの身体感覚には運動主体感というものがあります.例えば,私たちがコップに向けて手をのばすという動作をするとき,その運動は自分自身で行ったと感じるはずですが,このときの「行為を引き起こしたのは,または行為を発生させたのは私自身である」という感覚を運動主体感と呼びます.近年,手足の映像を観察することにより実際に手足を動かさずとも動かしているような感覚が得られるとの報告があります.今回は手の機能特性である物品把持動作の映像を観察した時に運動主体感が生じるかどうか,またその時の神経メカニズムについて調査しました.

スクリーンを自分自身の手に重ね合わせて提示する条件(映像一致条件)と,スクリーンを自分自身の手とずらした状態で映像を提示する条件(映像不一致条件)の2条件を設定し,運動主体感の鮮明度の違いと脳活動を比較しました.

どちらの条件も自分自身は手を動かさず,映像を観察するだけにとどめるよう指示しました.課題は,映像一致条件と映像不一致条件をランダムに4回ずつ連続して行いました.

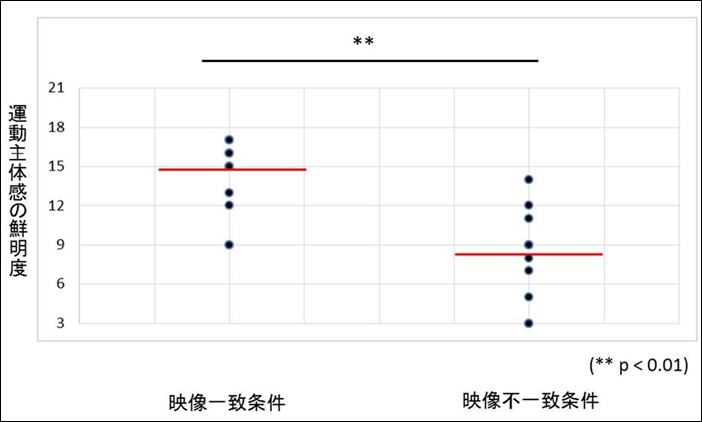

課題を行った後,運動主体感の鮮明度の強さについて質問紙で答えてもらい,Numerical rating scale (NRS)で評価しました(図1).

図1.提示した課題と条件

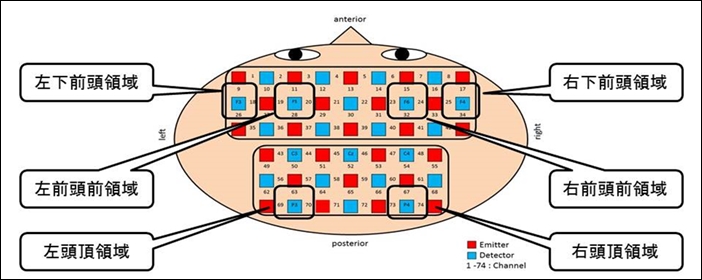

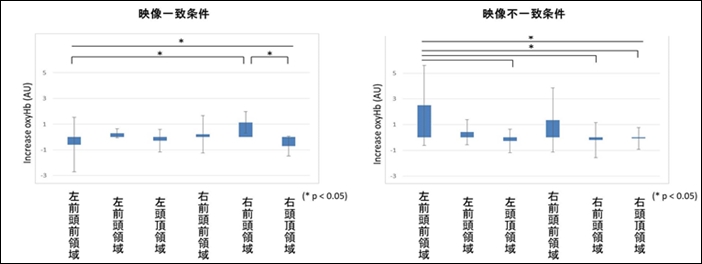

脳活動はfunctional near-infrared spectroscopy (fNIRS)を使用して,前頭葉から頭頂葉の範囲を測定しました.プローブと呼ばれる検出器を頭部に装着し図の領域の脳血流量を測定しました(図2).

図2.fNIRSにより脳血流量を抽出した脳領域

図3は11人の健常者に対して行った運動主体感の鮮明度の強さをグラフ化したものです.赤い横線は被験者のスコアの中間値を示しています(図3).

図3.映像一致条件と映像不一致条件における運動主体感の鮮明度の強さ

映像一致条件では,すべての被験者が運動主体感を感じていました.また,映像一致条件のスコアは映像不一致条件と比較して有意に大きな値となりました.

図4は脳活動の大きさをグラフ化したものです.

映像一致条件では,右前頭前領域において有意に大きな活動が認められました.一方,映像不一致条件では左下前頭領域において有意に大きな活動が認められました.

また,右前頭前領域の映像一致条件と映像不一致条件の脳活動を比較したところ,映像一致条件において有意に大きな活動が求められました.さらに,この映像一致条件における右前頭前領域の脳活動は,運動主体感の鮮明度の強さと相関が認められました.つまり,運動主体感が惹起されない映像不一致条件では左前頭領域が活動するのに対して,運動主体感が生起される映像一致条件では右前頭領域が活動し,その活動量は運動主体感とは相関関係にあるということです.

これらのことをまとめると,このような映像を観察させることによって運動主体感を生起させることができ,その時には身体知覚に重要である右半球が特異的に活動するということです.

図4.映像一致条件と映像不一致条件における脳活動

本研究の臨床的意義

実際の運動を行わずに運動主体感を生じさせ,大脳皮質運動野を賦活させる介入方法は,脳損傷患者の運動障害後の運動機能回復への応用が期待できます.また,本研究のように,物品を把持する映像の観察することで,運動主体感を起こすことができれば,運動意図,身体知覚に障害を持つ高次脳機能障害患者に対しても治療へ応用することが期待できると考えられます.治療介入に向け,今後さらに検討を重ねていこうと考えています.

論文情報

Wakata S, Morioka S. Brain Activity and the Perception of Self-agency while Viewing a Video of Hand Grasping: a Functional Near-Infrared Spectroscopy Study. NeuroReport. (in press).

問い合わせ先

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

客員研究員 若田哲史(ワカタ サトシ)

Tel: 0745-54-1601 Fax: 0745-54-1600

E-mail: satoshiwakata@gmail.com

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

センター長 森岡周(モリオカ シュウ)

Tel: 0745-54-1601 Fax: 0745-54-1600

E-mail: s.morioka@kio.ac.jp

高位頸髄損傷者の余剰幻肢痛に対するVirtual Visual Feedbackの効果

PRESS RELEASE 2015.3.2

脊髄損傷者にとって,疼痛はリハビリテーションの結果を悪くし,生活の質を低下させる因子であることが認識されています.脊髄損傷者の約65%は慢性的な疼痛があり,そのうちの約3分の1は激しい疼痛であったとの報告もされています.脊髄損傷後の疼痛に対しては,外科的療法,薬物療法,神経刺激療法,認知行動療法,運動イメージを用いた治療などが行われてきましたが,その治療効果は一時的であったり,科学的根拠に乏しいため治療に難渋しており長期予後も良くないとされています.また脊髄損傷後には,求心路遮断が起きた実際の四肢に加えて,幻想の四肢を知覚する余剰幻肢や余剰幻肢に疼痛を伴う余剰幻肢痛が出現することも報告されています.四肢切断後に出現する幻肢痛に対しての治療では,鏡療法や映像に合わせて患肢の運動をイメージさせるVirtual Visual Feedback(以下,VVF)の有効性が報告されています.しかし,脊髄損傷後の余剰幻肢痛に対する有効な治療方法は明らかにされていません.そこで本研究では,高位頸髄損傷者の余剰幻肢痛に対し映像に合わせて運動をイメージさせるVVFを行い,治療効果とその効果の持続期間についてシングルケースデザインにて検討しました.

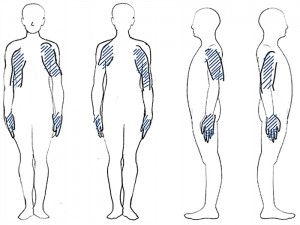

本症例は,両上肢が左右ともに余分に1本ずつ存在する感覚を持った高位頸髄損傷者でした(図1).

図1.余剰幻肢と余剰幻肢痛の存在部位

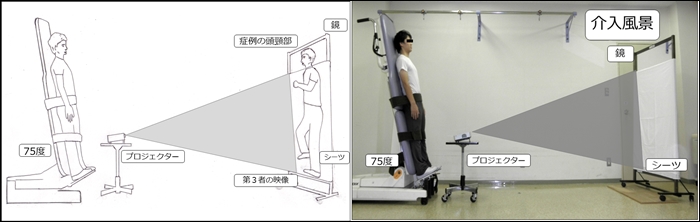

そして,図2のように正面に設置した鏡に頸部から下が隠れるようにシーツを巻き付け,第三者が歩行および両上肢を動かしている映像に合わせて運動をイメージしてもらうVirtual Visual Feedbackを1日10分間行い,疼痛の強さの変化をVisual Analog Scale (以下,VAS)にて測定しました(図2).

図2.介入風景

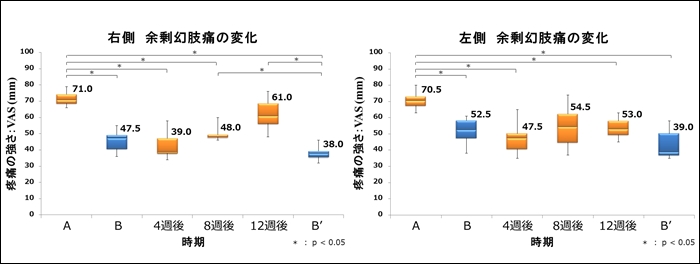

A期を第一基礎水準期(3週間),A´期を第二基礎水準期(12週間),B期を第一操作導入期(12週間),B´期を第二操作導入期(6週間)としました.A´期は,B期の効果の持続期間を確認するためにB期が終了してから4週後,8週後,12週後に分けました.結果は,治療前(A期)では,疼痛の強さは右側71.0mm,左側70.5mmでしたが,VVFを行ったB期では右側39.0mm,左側47.5mmまで軽減しました.また,その効果は右側ではB期終了後から8週間,左側では12週間持続しました.B´期でVVFを再開することで疼痛の軽減を再度認めました(図3).

図3.結果(余剰幻肢痛の変化)

余剰幻肢痛が改善した要因として,高位頸髄損傷完全四肢麻痺による知覚-運動ループの破綻が視覚情報の代償により再統合された可能性が考えられます.知覚-運動ループとは,運動を実行する際に脳内で行われる一連の運動系と感覚系の情報伝達のことをいいます.つまり,我々は運動を実行する際に、予測された感覚情報と実際の感覚情報を常に比較照合しているということです.

しかしながら、この知覚-運動ループが破綻されると自分の腕が増えたように感じたり,疼痛などの異常感覚が出現してしまうことが明らかになっていることから,知覚-運動ループの破綻は病的疼痛の発症メカニズムと関わっていることが示唆されています.

反対に,知覚-運動ループが視覚情報の代償により再統合される結果,幻肢の随意運動感覚が出現し幻肢痛が消失することも報告されています.Mercierらは,外傷性上肢切断,腕神経叢損傷により幻肢痛や余剰幻肢痛を有した患者に対し,映像に映し出された10種類の動きに合わせて幻肢や余剰幻肢を動かすイメージをさせるVVFを行ったところ,疼痛のVASが平均38%減少したと報告しています.このように,知覚-運動ループの破綻を視覚情報の代償により再統合させて疼痛を軽減させる介入方法として,映像に合わせて患肢の運動をイメージさせるVVFの有効性が報告されています.

このことを踏まえながら本症例について考察します.本症例は頸髄損傷によりC3以下の運動麻痺や感覚遮断が起きたため,運動指令および予測は可能ですが実際の運動は起こりません.そのため,実際の運動による体性感覚情報が比較器へフィードバックされず,予測との間に不一致が生まれ,知覚-運動ループが破綻し,その結果として余剰幻肢や余剰幻肢痛が出現したと考えられます.今回行ったVVFは,映像からの視覚情報が頸髄損傷に起因する体性感覚の脱失を代償して運動感覚をFeedbackすることによって,感覚遮断された上肢の知覚-運動ループが再統合され余剰幻肢痛が緩和したと考えています.

本研究の臨床的意義

本研究結果は,高位頸髄損傷者の余剰幻肢痛に対して映像に合わせて運動をイメージさせるVVFの有効性を明らかにしたものと考えています.鏡療法で健側の運動を用いて患側の運動をイメージさせることができない四肢麻痺者や対麻痺者の余剰幻肢痛に対しては、映像を用いて運動をイメージさせるVVFが有効である可能性を示唆するものと考えられます.しかし,1症例での検討であるため今後は症例数を増やしさらに検討していく必要があると考えています.

論文情報

Katayama O, Iki H, Sawa S, Osumi M, Morioka S. The effect of virtual visual feedback on supernumerary phantom limb pain in a patient with high cervical cord injury: a single-case design study. Neurocase. 2015 Feb 13:1-7.

問い合わせ先

畿央大学大学院健康科学研究科

修士課程 片山脩(カタヤマ オサム)

Tel: 0745-54-1601 Fax: 0745-54-1600

E-mail: b4768600@kio.ac.jp

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

センター長 森岡周(モリオカ シュウ)

Tel: 0745-54-1601 Fax: 0745-54-1600

E-mail: s.morioka@kio.ac.jp

自己と他者の歩行観察における大脳皮質活動の違い

PRESS RELEASE 2015.2.25

脳卒中発症後,運動麻痺の影響で歩行ができなくなることがあるため,歩行再獲得は脳卒中後のリハビリテーションにおいて重要な目標となります.近年,脳卒中後の歩行再獲得のための新しい治療法として歩行観察を取り入れた介入の効果が紹介されています.しかしながらその効果の神経メカニズムや,どのような歩行を観察すれば良いのかは明らかになっていませんでした.そこで今回,「自分自身の歩行」と「他者の歩行」を観察したときの脳活動を比較しました.また,歩行を観察しているときに自分自身が歩行するイメージを想起することが重要であることから,観察時の歩行イメージの鮮明度も評価しました.

実際には,歩行観察中の脳活動を計測し,その直後に観察中に想起したイメージの鮮明度を評価しました.

下の図は実験の流れになります.

自分自身の歩行を観察しながらイメージを想起する条件(自己条件)と,会ったことがない他人の歩行を観察しながらイメージを想起する条件(他者条件)の2条件を設定し比較しました.

どちらの条件もイメージは自分自身が歩行するイメージを想起するように指示しました.

図1.実験の流れ(各条件の順番はランダムで実施)

脳活動はfunctional near-infrared spectroscopy (fNIRS)を使用して,前頭葉から頭頂葉の範囲を測定しました.

下の図のようにプローブと呼ばれる検出器を頭部に装着し(図2),

ターゲットとなる脳領域からデータを抽出しました(図3).

イメージの鮮明度はvisual analog scale (VAS)で評価しました.

図2.fNIRS装着時の様子

図3.本研究で抽出した脳領域

下の図は13人の健常者で測定した脳活動の大きさをグラフ化したものです.

自己条件ではRt dPMC(右背側運動前野)とRt SPL(右上頭頂小葉)が歩行観察時に活動し,他者条件と比較してその活動が大きい結果となりました.

一方,他者条件ではLt IPL(左下頭頂小葉)が歩行観察時に活動し,自己条件と比較してその活動が大きい結果となりました.条件間で有意差はありませんでしたが,Lt vPMC(左腹側運動前野)が安静時よりも活動していました.

なお,歩行観察時に作ったイメージは,自己条件が他者条件に比べ有意に鮮明でした.

図4.歩行観察時の脳活動

SMA;補足運動野,dPMC;背側運動前野,vPMC; 腹側運動前野,SPL;上頭頂小葉,IPL;下頭頂小葉.*p < 0.05, **p < 0.01;自己条件 vs 他者条件.†p < 0.05, ††p < 0.01;安静時 vs 観察時.

本研究の臨床的意義

歩行観察において自分自身の歩行観察の方がより鮮明なイメージを想起できることが明らかになりました.このことは,自分の歩行を観察させることでより効果的な介入が可能になることを示唆しています.また,自分自身の歩行観察では右半球が,他者の歩行観察では左半球が有意に活動することが明らかとなったことから,脳卒中患者に対する歩行観察を取り入れた介入を行う時は,損傷半球側を考慮することが必要と考えられます.

論文情報

Fuchigami T, Morioka S. Differences in cortical activation between observing one’s own gait and the gait of others: a functional near-infrared spectroscopy study. NeuroReport. 2015 Mar 4;26(4):192-196.

問い合わせ先

畿央大学大学院健康科学研究科

博士後期課程 渕上健(フチガミ タケシ)

Tel: 0745-54-1601 Fax: 0745-54-1600

E-mail: fuchigaminet@yahoo.co.jp

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

センター長 森岡周(モリオカ シュウ)

Tel: 0745-54-1601 Fax: 0745-54-1600

E-mail: s.morioka@kio.ac.jp

ニューロリハビリテーションセミナー研究編が開催されました.

2015年2月21日(土),22日(日)にニューロリハビリテーションセミナー研究編が開催されました.積極的に参加して頂いた方々に感謝致します.研究編では,受講して頂いた方に,実際の脳機能実験,得られた結果の考察,その内容のプレゼンまでをして頂きました!発表に向けて準備していくプロセスでは皆さんの充実した表情を見ることができて嬉しかったです.当日の様子を私(大住倫弘)の方から報告させてもらいます.

まずは,森岡先生・松尾先生・冷水先生・前岡先生による脳機能イメージング研究の概説からスタートしました.セラピストが脳機能イメージング研究を実施することの意味などの話からスタートし,近赤外線脳機能イメージング装置(fNIRS),脳波(EEG),経頭蓋磁気刺激(TMS),経頭蓋直流刺激(tDCS)についての説明がありました.

そして,実際の脳機能イメージング実験です.研究編では,実験を単に体験してもらうのではなく,各班で「どのような実験デザインを組むのか」を話し合った上でデータ計測・解析を行います.時間的な問題から,完璧な実験デザインを組むことは難しいですが,そのような手続きを行うことは臨床現場での評価にも十分に役立つものだと思います.

機器の操作も皆さんにして頂きました.最初はぎこちなさがありますが,2日目には計測・解析まで出来るようになった班があったりと,非常に熱心に取り組んで頂けました.

そして,ディスカッションの時間です!仮説通りの結果が得られないことがあるため,難しい表情でディスカッションをする班もあったとは思いますが,そういった時間は非常に意味のあるものであったと感じます.これまでの基礎編・応用編・臨床編で培った知識を総動員して,「それはちょっと言い過ぎじゃない?」,「こうゆうことも考えられるよね」というような活発な意見交換をしている姿は本当に素晴らしいと思いました.

ちょっと番外編ですが,今回も島津製作所の方々に様々なアドバイスをして頂きました.せっかくなので,LIGHTNIRSというポータブル光脳機能イメージング装置のデモンストレーションもして頂きました(http://www.an.shimadzu.co.jp/bio/nirs/light_top.htm).写真を見ると分かると思いますが,無線であるためこれまで以上に拘束性が少ないものでした.実際に受講して頂いた方にも装着してもらいました.島津製作所の皆様,有難うございました.

さて,ディスカッション後のプレゼンテーションです.短い時間にも関わらず,実験課題と脳活動が認められた部位との関係をしっかりと考察出来ており,率直に凄いと思いました.基礎編・応用編・臨床編を受講している方々がほとんどということで,ある程度の共通認識のようなものがあり,ディスカッションからプレゼンがスムースでした.プレゼンの最後に,限界点やもう少し工夫が必要だった点なども考察されており,こちらも勉強になる時間でした.島津製作所の方からも,「大事なのは実験機器ではなく,どのようなデザインを組んでいくかです」という話にもあったように,機器を使用する側の知恵や知識が非常に重要であることを再認識しました.有難うございます.

最後になりましたが,受講して頂いた方々,島津製作所の方々,実験スタッフの方々に改めて感謝致します.有難うございました.来年度からは,このような形式ではなく,オープンラボという形式で実験体験などを随時して頂こうと考えております.また皆さんと近い距離感でディスカッションする場を設けることが出来ればと思いますので宜しくお願い致します.

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

大住倫弘

静止立位中の重心動揺の随意的および自動的制御の効果

PRESS RELEASE 2015.1.6

立位時のバランスの安定(姿勢動揺の減少)は,日常生活の大部分を立位で過ごすヒトのリハビリテーションにおいて重要です.近年,立位中の姿勢動揺に意識を向け,随意的に動揺を制御する時(随意的制御)に立位中の動揺が減少することが報告されています.一方,立位中に計算などの認知課題を行い,姿勢動揺から意識を逸らした時(自動的制御)も動揺が減少することが報告されています. 今回は,随意的制御と自動的制御のどちらの方が動揺の幅を減少させるのか,また姿勢制御戦略に違いがあるのかについて調査しました.

本研究では,随意的制御条件,自動的制御条件,コントロール条件の3条件の静止立位課題を実施してもらい,重心動揺計で測定した足圧中心(center of pressure; COP)動揺を3条件間で比較しました.

立位条件は両足を閉じ,目は開けた状態で実施しました.

随意的制御条件は,「自分の体の動揺に集中して,可能な限り動揺しないようにして下さい」と指示しました.

自動的制御条件は,数字7個を覚えながら立位保持をしてもらいました.

コントロール条件は,「リラックスして立っておいて下さい」と指示しました.

この3条件中のCOP動揺の前後左右の動揺の振幅,速度,平均パワー周波数,各周波数帯のパワー密度を比較しました.

図1は,1名の方の3課題中のCOP動揺です.随意的制御条件と自動的制御条件で動揺の幅が小さくなっていることが分かると思います.

図1.3条件中のCOP動揺

実際に,被験者23名の結果を平均したものが図2〜4です.

図2は,前後,左右方向のCOPの動揺の振幅(root mean square; RMS)の結果です.随意的制御条件,自動的制御条件ともにコントロール条件より前後,左右の動揺の振幅が減少する結果となりました.このことは,過去の報告通り,随意的制御も自動的制御も姿勢動揺を減少させることを示しています.また,本研究結果は,前後方向のみですが,随意的制御より自動的制御の方が動揺の振幅を減少させる効果が大きいことを示しました.

図2.前後,左右方向のRMSの結果

動揺の振幅の減少は随意的,自動的制御ともに似通っていましたが,図3で示している動揺速度や平均パワー周波数は異なっていました.

動揺速度の結果からは,自動的制御条件はコントロール条件と差がありませんが,随意的制御条件は他の2条件と比べてかなり速く動揺していることが分かりました.また,平均パワー周波数の結果からは,随意的制御は頻回な姿勢調節を行っていることが分かりました.

図3.前後,左右方向の動揺速度と平均パワー周波数

姿勢制御に関与する視覚,体性感覚,前庭感覚の関与の程度を表すとされている各周波数帯域のパワー密度の結果(図4)は,低,中,高周波帯域ともに随意的制御と自動的制御に差がありました.これはこの2つの制御では各感覚の関与が異なる可能性を示しています.

図4.前後,左右方向の各周波数帯域のパワー密度

本研究の臨床的意義

立位バランスを安定させることは,バランスが不安定な脳疾患患者さんのリハビリテーションにおいて重要な課題です.動揺が大きい患者さんは,意識的に動揺を減少させようとしてしまうことが多いですが,本研究結果からは,自動的制御条件のような条件設定で立位練習を行うことにより,特に意識的に動揺を制御しようとしなくても姿勢動揺の減少を促せることを示唆しています.また,自動的制御は姿勢調節の頻度や感覚入力への依存を高めなくても姿勢動揺を減少させることが可能であることを示しており,より自動的な姿勢制御戦略へ近づけることが可能であると考えられます.

論文情報

Ueta K, Okada Y, Nakano H, Osumi M, Morioka S. Effects of Voluntary and Automatic Control of Center of Pressure Sway During Quiet Standing. J Mot Behav. 2014 Nov 25:1-9.

問い合わせ先

畿央大学大学院健康科学研究科

博士後期課程 植田耕造(ウエタ コウゾウ)

Tel: 0745-54-1601 Fax: 0745-54-1600

E-mail: p0511105@univ.kio.ac.jp

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

センター長 森岡周(モリオカ シュウ)

Tel: 0745-54-1601 Fax: 0745-54-1600

E-mail: s.morioka@kio.ac.jp