【WEB開催】第3回 発達科学と小児リハビリテーション研究会-Third GIG-

最新の発達科学の知見を吸収し,小児リハビリテーションを取り巻く諸問題を共有しディスカッションする場として機能すべく立ち上げられた本研究会も3回目を迎えました.第3回では,乳幼児期の感覚運動発達についてシミュレーションと実計測を融合した構成論的発達科学研究を実施されている金沢星慶先生(東京大学)と神経発達障害のある子どもたちの協調運動技能障害(発達性協調運動障害)に対する実践的なリハビリテーション研究を実施されている東恩納拓也先生(東京家政大学)から話題提供いただきます!当センターの信迫からも最近の研究成果を情報提供します.一見,無関係にも思える発達科学の最新知見と実践的リハビリテーション,本研究会は―Third GIG―と称し,それらの調和と融合から新たな研究と実践の創発を試みたいと思います.

畿央大学 ニューロリハビリテーション研究センター

信迫悟志

プログラム

【日時】2023年12月2日(土)13:00-16:00(WEBライブ配信のみ)

【開催方法】WEB開催*ご参加には,Zoomを利用できる環境が必要です.

13:00-13:30「発達性協調運動障害における行為-結果規則性の知覚と探索運動の多様性」

畿央大学 ニューロリハビリテーション研究センター/大学院健康科学研究科 信迫悟志

13:40-14:30「赤ちゃんの自発運動における身体性と感覚運動ワンダリング」

東京大学大学院 情報理工学系研究科 金沢星慶

14:40-15:30 「神経発達障害を有する児における協調運動障害に対する実践的アプローチ」

東京家政大学 健康科学部 リハビリテーション学科 東恩納拓也

参加申し込み

Peatixを利用して参加して頂きます.以下のURLからPeatixチケットページをご確認下さい.

https://kionrcpain2023.peatix.com

問い合わせ先

E-MAIL:s.nobusako@kio.ac.jp(畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター)

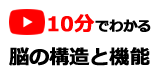

第21回日本神経理学療法学会学術大会で発表してきました!

多くの大学院生が第21回日本神経理学療法学会学術大会で発表をしてきました.以下,大学院生のおふたりにブログを書いて頂きました!

2023/9/9(土), 10(日)に開催された第21回日本神経理学療法学会学術大会にて 私,木下栞(修士課程)を含めた大学院生,修了生数人が演題発表をしてきましたのでここに報告させていただきます.

本大会は「臨床知へのあゆみ―学際性への架け橋―」というテーマで開催され,半側空間無視研究でご著明なYves Rossetti先生も来日されご講義していただきました.本大会はテーマにもあります「臨床知(Clinical Pearl)」が大事なキーワードでしたが,多数例研究はもちろん,シングルケースでも1例1例の評価を丁寧に行うことで「臨床知(Clinical Pearl)」を捉え,今後はさらなる臨床と研究の連携促進が重要になるのではと感じる,大変有意義な学術大会でした.

ニューロリハ研究センターからは,特別企画「臨床知の定量化は可能か?」,公募型シンポジウム「身体拡張技術と理学療法―ロボットとバーチャルリアリティー」では 森岡 周 教授がご登壇され,公募型シンポジウム「小児理学療法における課題志向型アプローチによる運動学習の支援」では 信迫 悟志 准教授がご登壇されました.私は「腕神経叢損傷症例と健常者におけるMirror Visual Feedback中の脳-筋コヒーレンスの違い」という題で口述発表(セレクション演題)をさせていただきました.発表時間が限られている中,聴講していただいている方々に自身の研究内容を理解していただけるか不安もありましたが,ありがたいことに発表後には会場から貴重なご助言もいただくことができました.私は今回発表させていただいた演題を修士論文として提出するため,頂戴した貴重なご意見も踏まえた上で作成していきたいと思います.

修士課程 木下 栞

9月9日(土)~10(日)に第21回日本神経理学療法学術大会(横浜)で,私,成田雅(博士後期課程)と藤田大輝(修士課程)がポスター発表を行って参りました.本学会のテーマは「臨床知へのあゆみ -学際性への架け橋-」というテーマで開催されました.昨年の第20回大会から現地開催が再開され,本学会も現地参加で開催されました.今回のシンポジウムの1つに「神経難病者における Unmet Rehabilitation Needs からのアウトカムの再考」というテーマで行われました.脊髄小脳変性症やパーキンソン病,筋委縮性側索硬化症の3つの疾患に関して各演者の先生がアンケート調査の結果や症例提示を行ってくださり,現状の問題点や今後の課題について提示されていました.私たち理学療法士をはじめ医療提供者側からの視点ではなく,患者さんのニーズをより詳細にとらえていくことの重要性を改めて認識させて頂きました.私は「パーキンソン病患者のベッド上動作の自立に関連する要因の検討」というタイトルでポスター発表をさせて頂きました.本大会では1時間のフリーディスカッションでしたが,1時間の間多くの方に質問を頂くことが出来ました.パーキンソン病のベッド上動作に関しては報告が少ないですが,皆さんが興味を持ってくれ,また共通した臨床での課題であると認識されていることなどを討論出来てうれしく思いました.また,藤田さんからは「健常若年者の頭部傾斜時の垂直認識と様々な感覚条件での立位姿勢制御能力との関係」とのタイトルで発表を行いました.他の学会で発表を見て,今回の発表を見に来てくれた方もいたということもあり,色々なご意見などを伺うことが出来,1時間がとても短く感じられました.

博士後期課程 成田 雅

==ニューロリハ研究センター大学院生の発表演題==

蓮井 成仁(博士後期課程):歩行条件に基づく障害構造の理解と臨床意思決定過程(基幹シンポジウム)

乾 康浩(博士後期課程):脳卒中患者の不整地歩行の特徴-歩行速度変化による分類-

赤口 諒(博士後期課程):振動を用いた接触タイミング知覚生起が脳卒中後感覚障害症例の把持力調節に及ぼす影響

成田 雅(博士後期課程):パーキンソン病のベッド上動作の自立に関連する要因の検討

松田総一郎(博士後期課程):脳卒中後患者におけるサーマルグリル錯覚の臨床的特徴と病変部位の分析

本川剛志(修士課程):急性期Wallenberg症候群患者の歩行獲得に影響を及ぼす要因

佐藤悠樹(修士課程):Effects of γ-wave transcranial alternate current electrical stimulation to the cerebellum on standing posture control -a preliminary study-

三枝信吾(修士課程):歩行能力向上が脳卒中患者のアイデンティティに与える影響:事例研究からの示唆

木下 栞(修士課程):腕神経叢損傷症例と健常者におけるMirror Visual Feedback中の脳-筋コヒーレンスの違い

藤田大輝(修士課程):健常若年者の頭部傾斜時の垂直認識と様々な感覚条件での立位姿勢制御能力との関係

(写真 上)岡田 准教授 ゼミ (左下)ディスカッション中の藤田大輝さん (右下)成田 雅さん

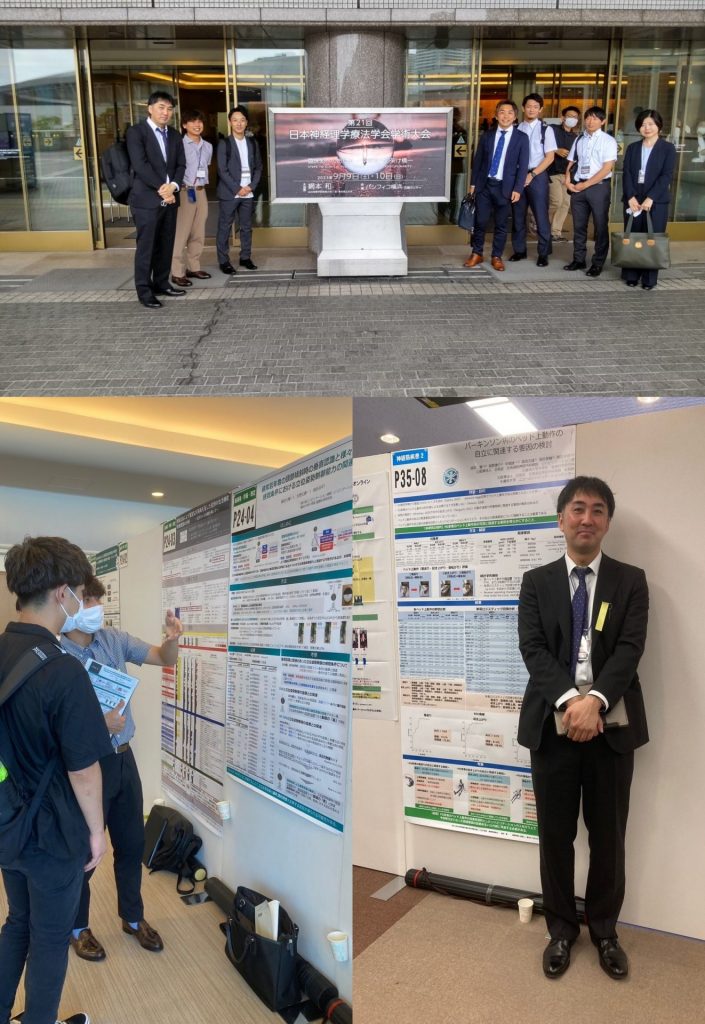

第3回痛みのニューロリハビリテーション研究会を開催しました

2023.8.23 に 第3痛みのニューロリハビリテーション研究会を開催しました.

今回のテーマは「痛みを有する症例の身体知覚・認知にかかわる脳機能とリハビリテーション」でした!

当日は以下の内容で進みました!

「痛みを有する症例に生じる身体知覚・認知の特徴」畿央大学 大住倫弘

「身体知覚・認知の異常をもたらす脳メカニズム」 名古屋大学 吉田彬人

「身体知覚・認知の異常に必要なリハビリテーション手続き」甲南女子大学 壬生 彰

臨床症状,その脳メカニズム,そしてリハビリテーション手続きまで系統立ってディスカッションできたのではないでしょうか.特に,巷で実施されている触覚識別タスクについての実際と効果を生み出す要因について細かくディスカッションできたのは嬉しかったです.単なる体性感覚のトレーニングではなく,痛みからの注意そらし,外的刺激への暴露というのは非常に重要な要素ということもとても理解できました.

次回以降の開催も予定していますので,またアナウンスできればと思います^^

今後ともどうぞ宜しくお願い致します.

畿央大学 大住倫弘

リハビリテーショントークセッション#リハセッションを開催しました

2023.7.29 土曜日に,畿央大学 開学20周年 記念としてニューロリハビリテーション研究センター主催の「リハビリテーショントークセッション#リハセッション」を開催しました.

これまでの“ニューロリハビリテーションセミナー”とは異なるスタイルで進めようと意図したところがありまして,さまざまな知見の背景にある部分を大いに語り合いました.今回は,コロナ前に実施していたニューロリハセミナーよりも少なかったですが(参加人数:70名),むしろそれが功を奏して,参加された方々と非常に密接な関係を築くことができたと思います!何より,参加された方同士が徐々に交流していく雰囲気があって嬉しく思いました.スタッフとして頑張ってくれた大学院生も参加された皆さんと交流できて良い経験になったと思います.有難うございました!(次はいつになるか分かりませんが)今後もこのような機会を設けたいと考えていますので,その時はよろしくお願いしますm(__)m

① 10:00-10:45 共生するリハビリテーション(同センター 教授 松尾 篤 )

② 10:45-11:30 感 じ るリハビリテーション (同センター 准教授 大住倫弘)

③ 11:30-12:15 ゆ ら ぐリハビリテーション (同センター 准教授 岡田洋平)

④ 13:30-14:15 繋 が るリハビリテーション (同センター 教授 冷水 誠)

⑤ 14:15-15:00 鍛 え るリハビリテーション (同センター 准教授 前岡 浩)

⑥ 15:15-16:00 映 す リハビリテーション (同センター 准教授 信迫悟志)

⑦ 16:00-16:45 奏 で るリハビリテーション (同センター センター長・教授 森岡 周)

理学療法の意思決定場面における患者関与の実態とSDMの有用性

PRESS RELEASE 2023.7.28

近年,患者の価値観を治療の意思決定に考慮するShared Decision-Making(SDM)が注目されている一方,理学療法領域では理論的な背景が不足している状況です.畿央大学大学院博士後期課程 尾川 達也 さん(西大和リハビリテーション病院) と 森岡 周 教授ら は,日本で理学療法を受けている患者を対象に意思決定への関与の状況とその要因について検証しました.結果,意思決定に関わる患者の希望を満たせていない実態とともに,理学療法領域においてもSDMが患者関与の一要因であることを明らかにしました.この研究成果はBMC Medical Informatics and Decision Making 誌(Shared decision-making in physiotherapy: a cross-sectional study of patient involvement factors and issues in Japan)に掲載されています.

研究概要

Evidence-Based Medicine(EBM)を実践する際,医療者が患者の価値観を十分に考慮していない実態が指摘されています.近年,医療者と患者が共同で治療の意思決定を進めるSDMが推奨されるようになり,理学療法領域でも注目されています.しかし,既存の情報は医師を主とした研究や数名の患者による質的研究の結果であり,理学療法領域におけるSDMの有用性に関しては理論的根拠が乏しい状況です.畿央大学大学院博士後期課程 尾川 達也 氏(西大和リハビリテーション病院),森岡 周 教授ら の研究チームは,日本で理学療法を受けている患者を対象に意思決定への関与の状況とその要因について検証しました.その結果,治療の決定を「理学療法士が行っている」と認識している患者の割合が多く,意思決定に関わる患者の希望を満たせていない実態が明らかとなりました.また,意思決定への関与に関連する要因として,理学療法士によるSDMの実施状況が選択され,理学療法領域においてもSDMが患者関与の一要因であることが明らかとなりました.

本研究のポイント

■ 実際の意思決定方法とともに,患者が希望する意思決定方法も同時に評価することで,患者の希望を満たせていない実態を明らかにした.

■ 患者の意思決定への関与に理学療法士によるSDMの実施程度が関連することを明らかにした.

研究内容

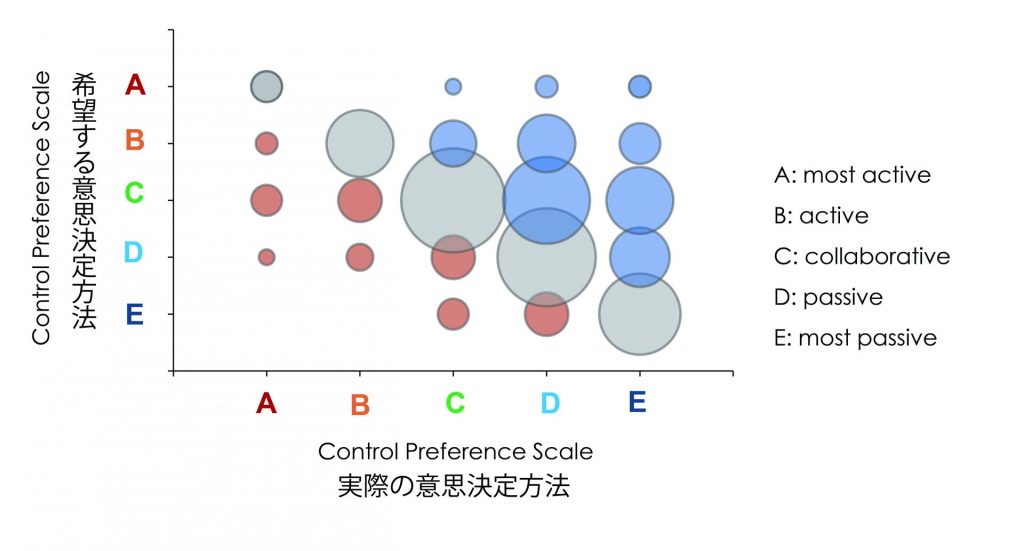

日本の入院環境や地域で理学療法を受けている277名の患者に対し調査を行いました.患者の意思決定への関与を評価するためにControl Preference Scaleを使用しました.これは実際の意思決定方法(Actual Role)と希望する意思決定方法(Preferred Role)の両方を5つのイラスト(A:most active,B:active,C:collaborative,D:passive,E:most passive)から1つ選択する評価で,今回はこの一致度を算出しました.また,SDMの評価には患者が医療者の言動を採点する9-item Shared Decision Making Questionnaireという質問紙評価を使用しました.

図1 実際の意思決定方法と希望する意思決定方法の一致度

実際と希望する意思決定方法は有意な一致度(一致率:49.8% 重みづけκ係数=0.38)を認めたもののκ係数は低かった(灰色).また,希望よりも受動的な関与であった割合は36.5%(青色),希望よりも能動的な関与であった割合は13.7%(赤色)であった.

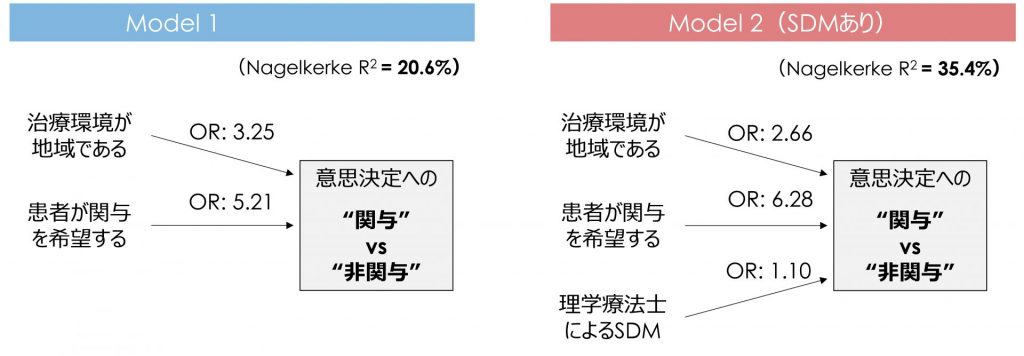

図2 SDM-Q-9の投入有・無におけるロジスティック回帰分析の比較

意思決定への関与と有意に関連した要因として,1)治療環境が地域である 2)患者が意思決定への関与を希望する 3)理学療法士がSDMを実施することが選択された.一方,年齢や教育年数,歩行能力は,意思決定への関与と有意な関連を認めなかった.

結果,実際の意思決定方法と希望する意思決定方法が一致した割合は49.8%(図1の灰色)であり,希望よりも実際が受動的な関与となっていた者は36.5%(図1の青色)もいました.また,意思決定への患者関与に関連する要因として,1)治療環境が地域である,2)患者が意思決定への関与を希望する,3)理学療法士がSDMを実施することが選択され,理学療法領域においてもSDMが患者関与の一要因であることが明らかとなりました(図2).このことから,日本の理学療法領域においても意思決定に関わる患者の希望を満たせていないといった “患者関与の問題点” を明確に示すことができました.また,他の関連要因を調整したとしても,理学療法士によるSDMの実施程度が患者関与と関連した本研究の結果は,理学療法領域におけるSDMの有用性を支持する重要な発見となりました.

本研究の臨床的意義および今後の展開

本研究の結果から,理学療法領域の中でSDMの臨床実践を推進していく理論的根拠を示すことができました.今後は理学療法領域で頻繁に生じる意思決定場面に焦点を当て,患者側の視点を明らかにするとともに,それらの情報を統合した理学療法士に対するSDMの教育的支援も必要になると考えています.

論文情報

Tatsuya Ogawa, Shuhei Fujimoto, Kyohei Omon, Tomoya Ishigaki and Shu Morioka

Shared decision-making in physiotherapy: a cross-sectional study of patient involvement factors and issues in Japan.

BMC Medical Informatics and Decision Making, 2023

問い合わせ先

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

畿央大学大学院健康科学研究科

センター長/教授 森岡 周

博士後期課程 尾川達也

Tel: 0745-54-1601

Fax: 0745-54-1600

E-mail: s.morioka@kio.ac.jp

【WEB開催】 第3回 痛みのニューロリハビリテーション研究会

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

大住 倫弘

プログラム

【日時】2023年8月23日(水)19:00-21:30(WEBライブ配信のみ)

【開催方法】WEB開催*ご参加には,Zoomを利用できる環境が必要です.

19:00-19:30「痛みを有する症例に生じる身体知覚・認知の特徴」

畿央大学 大住倫弘

19:40-20:20「身体知覚・認知の異常をもたらす脳メカニズム」

名古屋大学 吉田彬人

20:30-21:10 「身体知覚・認知の異常に必要なリハビリテーション手続き」

甲南女子大学 壬生 彰

Researchmapリンク

参加申し込み

Peatixを利用して参加して頂きます.以下のURLからPeatixチケットページをご確認下さい.

https://kionrcpain2023.peatix.com

問い合わせ先

E-MAIL:m.ohsumi@kio.ac.jp(畿央大学ニューロリハビリテーション研究

脳卒中患者の不整地歩行の特徴 -生体力学的パラメータと筋活動の変化-

PRESS RELEASE 2023.6.1

脳卒中患者は、中枢神経系の損傷によりさまざまな歩行障害を有します.特に,不整地を含む屋外の地域社会での歩行は困難となる場合があり,結果として社会参加が妨げられ,生活の質に不利益をもたらします.畿央大学大学院博士後期課程 乾 康浩 氏 と 森岡 周 教授ら は,脳卒中患者の不整地歩行の特徴を検証しました.脳卒中患者は不整地歩行中に,歩行安定性の低下,立脚期の股関節最大伸展角度の低下,遊脚期のヒラメ筋活動時間の増加を示すことを明らかにしました.この研究成果はGait and Posture誌(Characteristics of uneven surface walking in stroke patients: Modification in biomechanical parameters and muscle activity)に掲載されています.

研究概要

脳卒中患者は,中枢神経系の損傷により歩行障害を有し,屋外の地域社会での歩行が困難になります.これは,社会参加を妨げ,生活の質の低下にもつながります.屋外環境のなかでも,不整地は摂動の予測が困難であり,適応性が低下した脳卒中患者では特に難しくなることが予想されます.そのため,リハビリテーション専門家にとって,脳卒中患者の不整地歩行の特徴を捉えることは必要です.一方で,現在までに,脳卒中患者が人工芝を歩行する際の変化は検証されているが,予測困難な摂動が生じる不整地での特徴を検証した報告は見当たりません.畿央大学大学院 博士後期課程 乾 康浩 氏,森岡 周 教授ら の研究チームは,予測困難な摂動が生じる不整地路を作製し,脳卒中患者の不整地歩行中の歩行速度,体幹の加速度,麻痺側の関節運動,および筋活動の特徴を分析しました.その結果,脳卒中患者は不整地歩行中に,歩行安定性の低下,立脚期の股関節伸展低下,遊脚期のヒラメ筋活動時間増加を示すことを明らかにしました.本研究は,健常者と比較した脳卒中患者の予測困難な摂動が生じる不整地歩行中の特徴を明らかにした初めての研究です.

本研究のポイント

■脳卒中患者の不整地歩行の特徴を自作の不整地路を用いて評価した.

■脳卒中患者は,不整地歩行中に安定性の低下,立脚期股関節伸展の低下,遊脚期ヒラメ筋活動時間の増大を示すことが明らかとなった.

研究内容

脳卒中患者は,中枢神経系の損傷により歩行障害を有し,屋外の地域社会での歩行が困難になります.これは,社会参加を妨げ,生活の質の低下にもつながります.屋外環境のなかでも,不整地は摂動の予測が困難であり,適応性が低下した脳卒中患者では特に難しくなることが予想されます.そのため,リハビリテーション専門家にとって,脳卒中患者の不整地歩行の特徴を捉えることは必要です.本研究では,予測困難な摂動が生じる不整地での脳卒中患者の特徴を調べることを目的とし,自作の不整地路(図1)を用いて年齢を一致させた健常高齢者との違いを検証しました.

図1.作成した不整地路 © 2023 Yasuhiro Inui

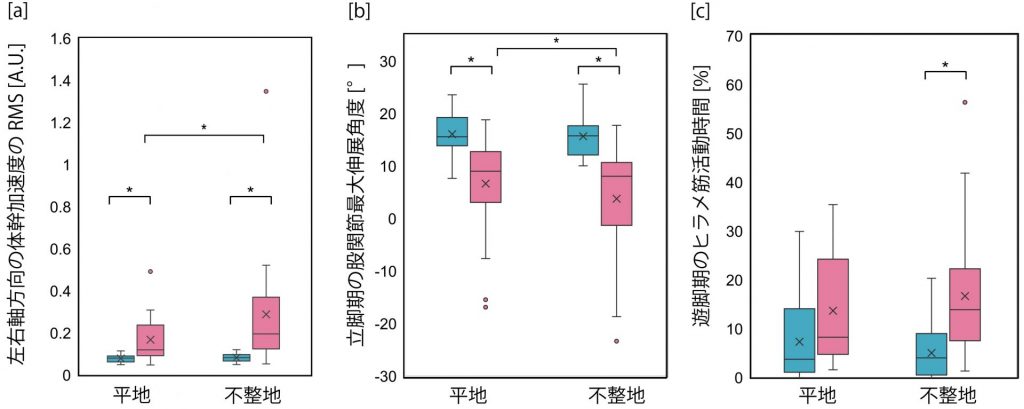

実験中,歩行速度,歩行安定性を評価するための立脚期と遊脚期に分けた3軸の体幹の加速度のRoot Mean Square,麻痺側下肢の最大関節角度,麻痺側下肢の立脚期と遊脚期に分けた平均筋活動および筋活動時間を測定しました.その結果,歩行速度は健常者と違いは見られないものの,歩行安定性は立脚期と遊脚期のすべての軸において脳卒中患者で低下していました.さらに,脳卒中患者の特徴として、立脚期股関節伸展角度の低下,遊脚期ヒラメ筋活動時間の増大が見られました(図2).

図2.平地および不整地歩行中の健常者と脳卒中患者の群×路面の交互作用の結果

(a) 左右軸方向の体幹加速度のroot mean square (RMS); (b) 立脚期の股関節最大伸展角度; (c) 遊脚期のヒラメ筋活動時間

研究グループは,この結果のうち,歩行安定性の低下と立脚期股関節伸展角度低下に関しては,不整地歩行中に運動制御が困難になった結果と考えています.一方で,遊脚期ヒラメ筋活動時間の増大に関しては,脳卒中患者の歩行時の衝撃吸収のための代償戦略であることが知られており,不整地で生じる大きな衝撃に対応するために代償戦略を強めたと考察しています.

本研究の臨床的意義および今後の展開

本研究成果は,予測困難な摂動が生じる不整地での脳卒中患者の歩行の特徴を明らかにしており,リハビリテーション専門家が脳卒中患者の屋外歩行の問題を考える際に着目すべき点を示しています.今後は,脳卒中患者内での特徴の違いや縦断的な経過を調査する必要があります.

論文情報

Yasuhiro Inui, Naomichi Mizuta, Kazuki Hayashida, Yuki Nishi, Yuki Yamaguchi, Shu Morioka

Gait and Posture ,2023

問い合わせ先

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

畿央大学大学院健康科学研究科

センター長/教授 森岡 周

博士後期課程 乾 康浩

Tel: 0745-54-1601

Fax: 0745-54-1600

E-mail: s.morioka@kio.ac.jp

感覚運動不一致によって経験する重だるさは痛みの予後と関連する

PRESS RELEASE 2023.4.6

感覚運動の不一致とは,自分の運動の意図と感覚フィードバックが一致しないことを指します.この時に重だるさや不快感などの経験を生じることが報告されており,これが痛みに影響を与える可能性が示唆されています.畿央大学大学院 健康科学研究科 博士後期課程 松田総一郎さん と 畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター 大住倫弘 准教授 は,筋骨格系疼痛患者を対象に感覚運動不一致を誘発させる実験タスクを実施し,それによって生じる重だるさが筋骨格系疼痛患者の痛みを遷延化させることを明らかにしました.この研究成果はPain Research and Management誌(Perception of heaviness induced by sensorimotor incongruence is associated with pain prognosis)に掲載されています.

研究概要

骨折や組織損傷直後のギプス固定が,関節拘縮や筋力低下といった身体機能の制限に加えて身体知覚の異常を引き起こすことが報告されています.このような異常な身体知覚は,臨床現場で患者から「自分の手とは思えない」「自分の手に違和感や不快感がある」など様々な形で表現されています.このような異常な身体知覚は運動の意図と感覚フィードバックの不一致に起因すると考えられています.感覚運動の不一致とは自分の運動の意図と感覚フィードバックが一致しないことを指し,異常な身体知覚が生じることが知られています.例えば,四肢の動きと視覚フィードバックの間の空間的な不一致によって,奇妙さや不快感,あるいは重さだるさなどが引き起こされることが報告されています.しかしながら,感覚運動の不一致による身体知覚の異常が痛みの予後に及ぼす影響についてはこれまで検討されていませんでした.畿央大学大学院 健康科学研究科 博士後期課程 松田総一郎 さんと畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター 大住倫弘 准教授 は,急性期の筋骨格系疼痛患者を対象に,感覚運動不一致を誘発する実験タスクを用いて,どのような種類の異常な身体知覚が痛みの予後に関与しているのか検証しました.その結果,急性疼痛の重症度そのものは痛みの遷延化を予測できませんでしたが,感覚運動の不一致によって生じる重だるさが痛みを遷延化させやすいことが明らかとなりました.

本研究のポイント

■感覚運動の不一致によって生じる異常知覚が,急性期の筋骨格系疼痛患者の痛みの予後に与える影響を検証した.

■感覚運動の不一致によって生じる重だるさが,痛みの遷延化に影響を与えることが明らかとなった.

研究内容

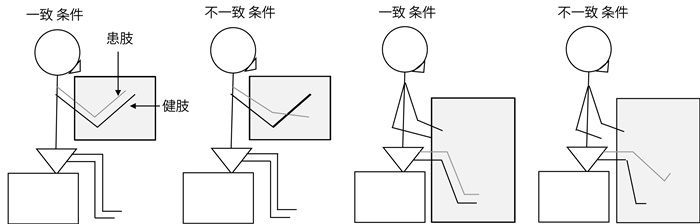

感覚運動の不一致を惹起するために,鏡を用いて実験を行いました.実験では患者に椅子に座ってもらい,上肢または下肢の間に鏡を設置しました(図1).

図1.鏡を用いた感覚運動の不一致を惹起するための環境設定

椅子に座った患者の上肢または下肢の間に鏡を置いて一致条件と不一致条件を実施しました.一致条件は健側と患側を同時に屈伸運動させる条件,不一致条件は健側と患側で異なるタイミングで屈伸運動をさせる条件として,各条件ともに20秒間実施しました.

このとき,患者は鏡に写る健側の上下肢を見ることができましたが,患側の上下肢を見ることができないように設定しました.その状態で,鏡に写る健側の上下肢を見ながら健側と患側を同時に動かす一致条件と異なるタイミングで動かす不一致条件をそれぞれ20秒間実施しました.各条件を実施した後に,異常知覚(痛み,不快感,奇妙さ,重だるさ,温度の変化,四肢が増えた感じ,四肢が無くなった感じ)に関するアンケートに回答してもらいました.

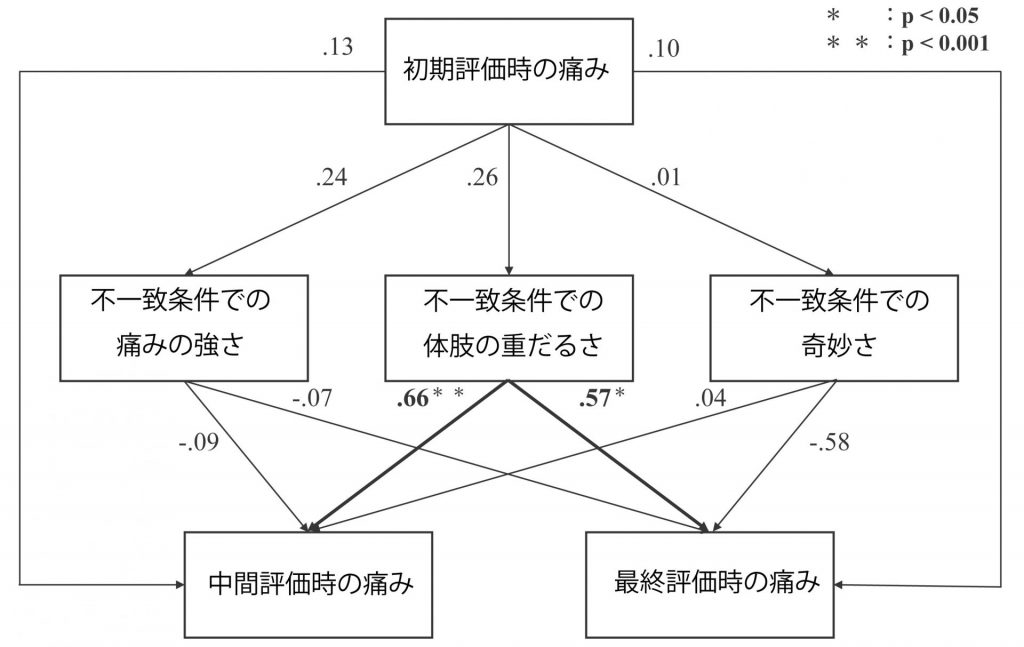

外傷もしくは手術後2ヶ月以内に1回目の実験を行い,その2週間後,4週間後の合計3回実施しました.その結果,不一致条件によって生じやすい異常知覚は痛み,重だるさ,奇妙さの3項目でした.そこで,構造方程式モデリングを用いて,痛みの強さと異常知覚の関係を検討しました(図2).その結果, 初期の痛みの強さは予後に関係しませんでしたが,不一致条件で経験する重だるさという異常知覚が2週間後と4週間後の痛みを予測することが明らかとなりました.これは,異常な身体知覚の中でも重だるさという経験が痛みに影響を与えることを示唆しています.

図2.痛みの強さと異常知覚を用いた構造方程式モデリング

初期の痛みの強さではなく,不一致条件で経験する重だるさが2週間後と4週間後の痛みの強さを予測することが明らかとなりました.

本研究の臨床的意義および今後の展開

本研究では,「急性期の筋骨格系疼痛患者の痛みの遷延化」に感覚運動の不一致によって経験する重だるさが関わることを明らかにしました.今後は,筋骨格系疼痛患者の運動機能も含めてより詳細な評価を行い,感覚運動の不一致によって生じる異常知覚の影響を検証する必要があります.

論文情報

Soichiro Matsuda, Michihiro Osumi

Perception of heaviness induced by sensorimotor incongruence is associated with pain prognosis.

Pain Research and Management ,2023

問い合わせ先

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

畿央大学大学院健康科学研究科

准教授 大住倫弘

Tel: 0745-54-1601

Fax: 0745-54-1600

E-mail: m.ohsumi@kio.ac.jp

リハビリテーショントークセッション#リハセッション

畿央大学 開学20周年 記念

2023.7.29 土曜日

ニューロリハビリテーション研究センター主催

リハビリテーショントークセッション#リハセッション

*対面のみでの開催

*オンデマンド配信などは予定していません

以下のPeatixから参加申し込みを宜しくお願い致します.

⇒ Peatix: https://kionrc2023talk.peatix.com/

詳細は公式Twitterで適宜アナウンスしていきますので,そちらを御確認下さい.

⇒ 公式Twitter: https://twitter.com/KIO_NRC

2010年にスタートし,毎回300名以上の方々に参加頂いていた「畿央大学ニューロリハセミナー」,2019年にはさらに進化した「リハビリテーションのための人間理解・人間理解からのリハビリテーション」として開催しましたが,新型コロナウイルスの影響もあり休止状態となってしまっていました。そんな新型コロナウイルスも収束されつつあり,さらに2023年度は畿央大学開学20周年ということでニューロリハ研究センターとしても「新たなイベント」を開催します。

これまで好評頂いていたニューロリハセミナーでは膨大な神経科学×リハビリテーションの知見を「これでもか!!」と提供する,まさに「情報の宝石箱や〜」と呼ばれていましたが,今回はそんなスタイルを一新します。10年前とは違い,いまでは世界中の最新の科学的知見に言葉の隔たりなく誰もがアクセスできるデジタル社会となり,これまでのニューロリハセミナーの役割は終えたのではないかと思います。ただ,そんな科学的知見を産み出すのは“人”であり,その知見を用いるセラピストそして用いられる対象者も“人”であり,そこにはもちろん科学的根拠だけで最良なリハビリテーションが提供されるはずがありません。そこで,新たなイベントは「リハビリテーション トークセッション」とし,これまで多くの科学的知見に触れ・産み出してきたニューロリハ研究センターのメンバーが,科学的知見の前後をふまえ,この時代にこそ感じ,考えるリハビリテーションについて語りたいと思います。

これまでのニューロリハセミナーに参加頂いた方々はもちろん,リハビリテーションに携わる多くのみなさまに畿央大学までお越し頂き,我々メンバーが感じ,考えるリハビリテーションに触れて頂き,最良なリハビリテーションについてディスカッションできることを楽しみにしています。みなさまのご参加を心待ちにしています。

タイムテーブル(対面のみで開催)

===

(9:30- 受付開始)

① 10:00-10:45 共生するリハビリテーション(同センター 教授 松尾 篤 )

私たちを取り巻く世界観,物事が「わかる」意味,そして臨床疑問の出発点についてを滑らかにしなやかに話題提供したいと思います。

② 10:45-11:30 感 じ るリハビリテーション (同センター 准教授 大住倫弘)

人の体性感覚経路になんらかの問題が生じたときの脳と心,そして想像力はどう働くのか,そのリハビリテーションはどうあるべきなのかを取り上げる予定です。

③ 11:30-12:15 ゆ ら ぐリハビリテーション (同センター 准教授 岡田洋平)

私たちは「ゆらぎ」の中バランスをとり,変化にやわらかく対応しながら生きています。リハビリテーションにおける「ゆらぎ」の意義について考えたいと思います。

④ 13:30-14:15 繋 が るリハビリテーション (同センター 教授 冷水 誠)

他者との関係性から得られるもの,その関係性を築くために必要となる多くの要素について「知見と私見」を語りたいと思います。

⑤ 14:15-15:00 鍛 え るリハビリテーション (同センター 准教授 前岡 浩)

筋肉は美しく,素晴らしい存在である。しかし得がたい。そんな筋肉についてお伝えできればと思います。

⑥ 15:15-16:00 映 す リハビリテーション (同センター 准教授 信迫悟志)

映画を観ることの私見と科学的知見から,人が人をみることについて,共に考える時間にしたいと思います。

⑦ 16:00-16:45 奏 で るリハビリテーション (同センター センター長・教授 森岡 周)

人は音を聴くだけでなく,音を奏でて楽しむ存在です。人と音楽の起源を辿ると共に,異なるピッチの音が同時に鳴る和音の美しさを比喩に,人間社会のハーモニーを表現します。

researchmapリンク

===

第27回日本神経理学療法学会サテライトカンファレンスが畿央大学で実施されました!

畿央大学大学院健康科学研究科 佐藤剛介 客員准教授 が 第27回日本神経理学療法学会サテライトカンファレンスの集会長を務めました.「中枢性疼痛の病態理解と理学療法」といテーマで講演,症例報告および討論が実施され,とても濃厚な1日となりました!当日は,対面+WEB配信のハイブリッド形式で実施され,400名以上の方にご参加頂きました.講演をして下さった先生ならびに参加して頂きました方々に感謝致します.

左上・右上)講演 佐藤剛介 客員准教授

左下) 座長 森岡 周 教授

右下) 講演 松原貴子 教授(神戸学院大学)

左上)会場の様子

右上)症例報告 井川祐樹さん(博士後期課程)

左下)講演 古賀優之さん(博士後期課程)

右下)鋭い質問 初瀬川弘樹さん(畿央大学卒業生 3期)