長期間の理学療法が脊髄損傷後の神経障害性疼痛に及ぼす影響

PRESS RELEASE 2022.4.18

ヒトには,痛みの感受性を低下させる疼痛抑制メカニズムが備わっています.有酸素運動は疼痛抑制メカニズムを賦活することが知られており,慢性疼痛の治療にも用いられています.脊髄損傷後の神経障害性疼痛に対しても,有酸素運動により痛みが即時的に軽減することが報告されていますが,単回の介入による検討に限られています.畿央大学ニューロリハビリテーション研究センターの 佐藤 剛介 客員准教授ら は,長期間の理学療法(有酸素運動)が脊髄損傷後の神経障害性疼痛に及ぼす影響を頚髄不全損傷の単一症例を通して検証しました.この研究成果は,Spinal cord series and cases誌(Long-term physical therapy for neuropathic pain after cervical spinal cord injury and resting state electroencephalography: a case report)に掲載されています.

研究概要

脊髄損傷後の神経障害性疼痛は,約半数近くで認められ様々な健康指標の低下を引き起こすことが知られています.脊髄損傷後の神経障害性疼痛に対する介入として,様々なものが提唱されており,その中の一つに有酸素運動があげられます.車椅子駆動による有酸素運動は,脊髄損傷後の神経障害性疼痛に対する即時的な鎮痛効果が得られることが明らかにされています(Sato et al. J Rehabil Med, 2017).しかし,これまでの研究では,単回の介入による即時的な効果に限局されており,長期間の介入による鎮痛効果は検討されておらず,不明瞭なままでした.本研究では,頚髄不全損傷者一例に対して,有酸素運動を含む長期間の理学療法が脊髄損傷後の神経障害性疼痛におよぼす影響を検証しました.加えて,本研究では,鎮痛効果の機序を明らかにするために,神経障害性疼痛のバイオマーカーである安静時脳波活動から得られるPeak alpha frequency(PAF)を指標として測定しました.

本研究のポイント

■ 長期間の理学療法により頚髄不全損傷者の上肢の神経障害性疼痛が軽減された

■ 有酸素運動として集中的歩行トレーニング(体重免荷式トレッドミル歩行トレーニング)を行い,痛み強度の軽減と運動野周辺で測定したPAFの高周波域へのシフトが確認された

■ 疼痛がある部位(上肢)に直接接触することなく,他の身体部位の運動を介して疼痛強度の軽減が得られた

研究内容

C5レベル残存の頚髄不全損傷者に対して,18週間の介入を行いました.

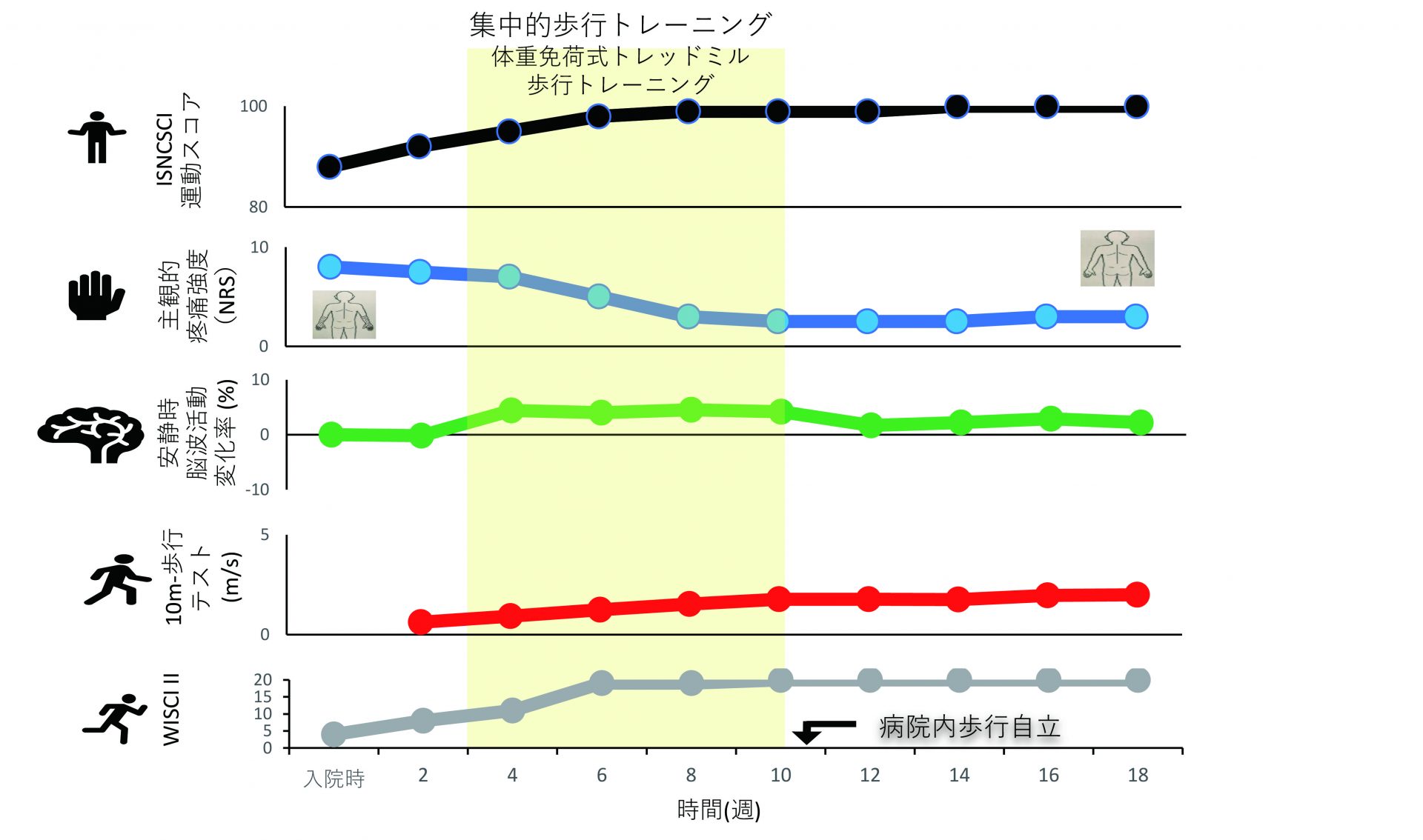

介入は7日/週の頻度で行い,1回の介入は40分間でした.4週~10週目の間には,有酸素運動を企図して体重免荷装置を用いた集中的歩行トレーニングを実施しました.安静時脳波活動は,1チャンネル脳波計を使用して測定しました.電極は,運動野に相当する領域に配置して閉眼状態で3分間測定し,PAFを算出しました.PAFは,α帯域のピークパワーを示す周波数で,視床-大脳皮質間の神経回路の活動を反映するとされており,高周波域へシフトしている場合に痛みの感受性が低下している状態であることを指しています.アウトカムは,脊髄損傷の評価としてInternational Standards for Neurological Classification of Spinal Cord Injury (ISNCSCI)の運動スコアと感覚スコア,主観的疼痛強度と疼痛範囲,安静時脳波活動としてPAF,動作能力の指標として10m歩行テストとWalking Index for Spinal Cord Injury II (WISCIII)を2週間ごとに測定し,PAFについては入院時を基準として変化率(Δ)を求めました.

結果は,痛みの平均強度と最大強度のNRSスコアは6週間後に有意に減少し,ΔPAFは4週以降に有意に増加しました.ΔPAFの変化については,集中的な歩行トレーニングの開始と同時期に生じていました.ΔPAFは集中的歩行トレーニング期間の終了後に低周波域へのシフトを認めましたが,入院時よりも高周波域へシフトした状態が維持されていました(図1).

図1:各評価の経時的変化

黄色で示した範囲は,集中的歩行トレーニングの期間を表しています.集中的歩行トレーニング開始後にΔPAFの増加と痛み強度の減少が認められています.さらに,集中的歩行トレーニング期間終了時にはPAFが低周波域へシフトしているものの,入院時を比べて高周波域にシフトしている状態が維持されています.

本研究の臨床的意義および今後の展開

本研究は,長期間の理学療法(有酸素運動)を行うことで頚髄不全損傷者の上肢の神経障害性疼痛が軽減できることを初めて報告しました.これは,継続した有酸素運動によって,痛みがある身体部位に直接触れることなく,痛みを軽減できることを示唆しています.さらに,有酸素運動を行っている期間は,PAFが高周波域へシフトしており,痛みの感受性が低下している状態であることを示しています.今後は,複数症例に対して長期的な有酸素運動の効果と安静時脳波活動への影響を調べるとともに,神経障害性疼痛の性質と有酸素運動による鎮痛効果との関係を詳しく検証していく必要があります.

論文情報

Sato G, Osumi M, Mikami R, Morioka S

Spinal cord series and cases, 2022

関連論文

Sato G, Osumi M, Morioka S.

J Rehabil Med. 2017 Jan 31;49(2):136-143.

問い合わせ先

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

畿央大学大学院健康科学研究科

客員准教授 佐藤剛介

E-mail: gpamjl@live.jp

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

畿央大学大学院健康科学研究科

教授 森岡 周

Tel: 0745-54-1601

Fax: 0745-54-1600

E-mail: s.morioka@kio.ac.jp

障害者支援施設における運動への動機づけとソーシャルサポート

PRESS RELEASE 2022.3.16

障害者支援施設では、社会参加を実現するために身体機能の維持・向上を目的として運動に取り組む必要があります.また,18ヵ月以上の長期間に及ぶ場合もあり,動機づけを維持する必要があります.畿央大学大学院 博士後期課程 乾 康浩 氏 と 森岡 周 教授 ら は,障害者支援施設における運動への動機づけに関係する要因について検証しました.その結果,従来から重要視されていた運動機能や自己効力感よりも,ソーシャルサポートが動機づけに関連することが明らかになりました.この研究成果はAnnals of Medicine誌(Relationship between exercise motivation and social support in a support facility for persons with disabilities in Japan)に掲載されています.

研究概要

障害者支援施設では,社会参加を実現するために身体機能の維持・向上を目的として運動に取り組む必要があります.しかし,入所期間は18ヵ月以上と長期に及ぶ場合もあり,動機づけを維持する必要があります.動機づけには,運動能力や自己効力感といった個人的要因と,ソーシャルサポートが関連するとされていますが,家族支援困難などの理由で入所する可能性のある障害者支援施設ではソーシャルサポートの影響が大きい可能性が考えられました.さらに,動機づけは自らの意思と判断で行う自律的動機づけと外部からの誘因によって生じる統制的動機づけに分類されることから両方の側面から把握する必要があります.畿央大学大学院 博士後期課程 乾 康浩 氏,森岡 周 教授 ら の研究チームは,運動への動機づけを評価する質問紙Behavioral Regulation in Exercise Questionnaire-2を用いて評価し,個人的要因およびソーシャルサポートとの関係性を分析しました.その結果,自律的動機づけには家族サポートと施設サポートが関連し,統制的動機づけは家族サポートが低い場合にピアサポートが関連する結果となり,いずれも個人的要因との関連は見られませんでした.

本研究のポイント

■ 障害者支援施設入所者の運動への動機づけを自律的動機づけと統制的動機づけの両方から評価したところ,いずれの動機づけにも個人の能力よりもソーシャルサポートの関連が強く認められました.

■ 自律的動機づけには家族サポートと施設サポートが関連し,統制的動機づけには,家族サポ―トが低下している場合にピアサポートが関連することが明らかにされました.

研究内容

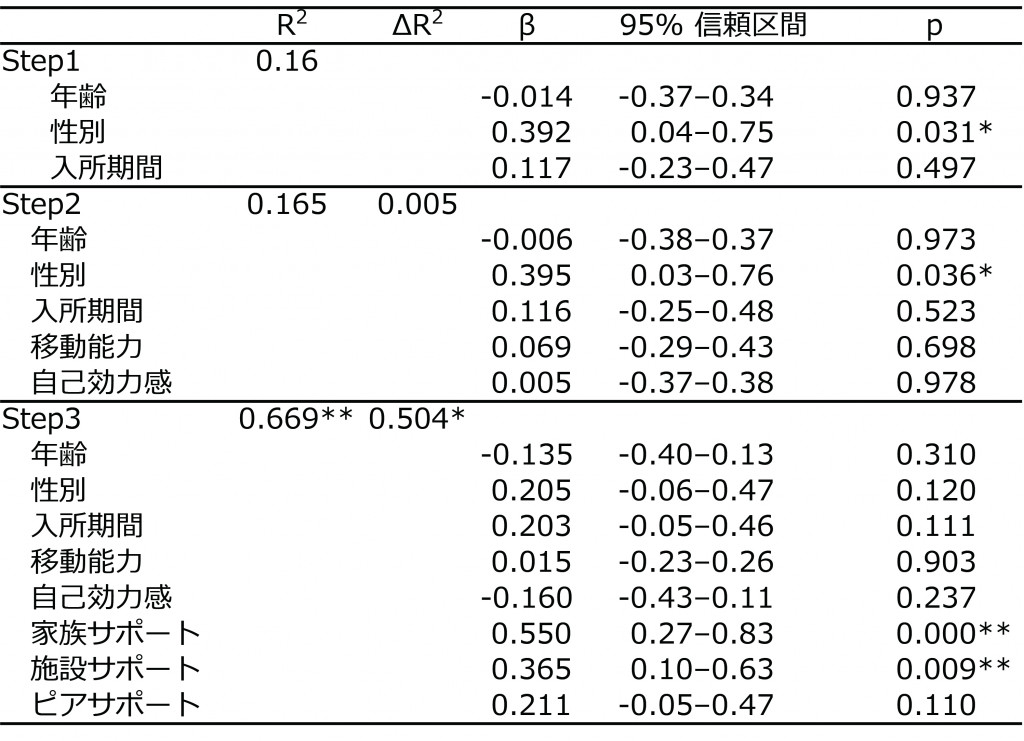

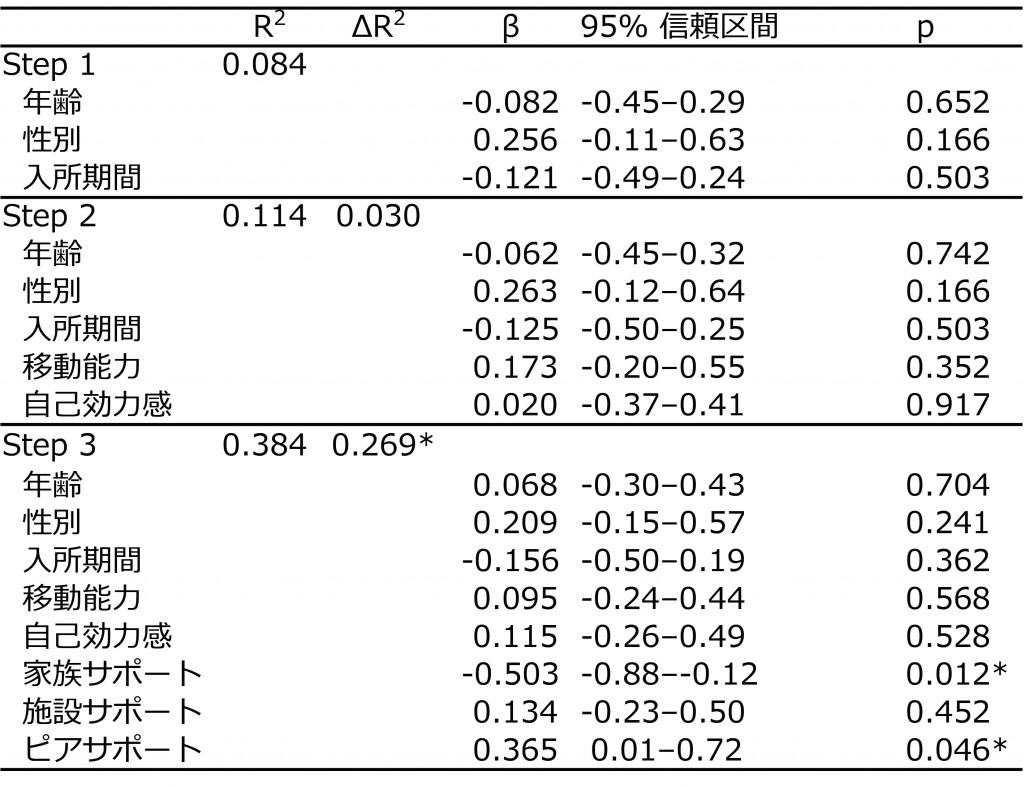

本研究の対象は,障害者支援施設入所者でした.施設入所者が実施する運動への動機づけを質問紙Behavioral Regulation in Exercise Questionnaire-2を使用して,自律的動機づけと統制的動機づけに分類して評価しました.あわせて,施設入所者の移動能力,自己効力感といった個人的な因子と,家族サポート,施設サポート,ピアサポートといったソーシャルサポートを質問紙にて評価し,自律的動機づけと統制的動機づけを予測する因子を分析しました.結果として,自律的動機づけでは高い家族サポートおよび高い施設サポートが有意な独立予測因子となり,統制的動機づけでは,低い家族サポートと高いピアサポートな有意な独立予測因子となりました.

表1. 自律的動機づけを目的変数とした階層的重回帰分析

表2. 統制的動機づけを目的変数とした階層的重回帰分析

本研究の臨床的意義および今後の展開

障害者支援施設入所者においては,家族や施設スタッフとの関係,入所者同士の関わり方を調整し把握することが,運動への取り組みを促進するためには必要であることを示唆すると考えられます.今後は,施設入所後の縦断的な変化について検証する必要があります.

論文情報

Yasuhiro Inui, Yoichi Tanaka, Tatsuya Ogawa, Kazuki Hayashida, Shu Morioka

Annals of Medicine. 2022

問い合わせ先

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

博士後期課程 乾 康浩(イヌイ ヤスヒロ),センター長 森岡 周(モリオカ シュウ)

Tel: 0745-54-1601

Fax: 0745-54-1600

E-mail: s.morioka@kio.ac.jp

脳卒中患者における歩行の時間的非対称性と筋シナジー

PRESS RELEASE 2022.2.28

歩行時における下肢筋活動パターンは筋シナジー(多数の筋を低次元化し制御するメカニズム)によって制御されています.我々はこれまでに,脳卒中患者における筋シナジー障害が歩行能力に影響し,歩行時の運動学的特性が筋シナジー障害と関連していることを明らかにしています.しかし,筋シナジー障害と歩行時の時間的非対称性の関係性は明らかになっていませんでした.畿央大学大学院博士後期課程の水田 直道 氏と森岡 周 教授らは,脳卒中患者における歩行時の時間的非対称性と筋シナジーの関係性について検証しました.この研究成果は, Archives of Rehabilitation Research and Clinical Translation誌(Association between temporal asymmetry and muscle synergy during walking with rhythmic auditory cueing in stroke survivors living with impairments)にオンライン先行掲載されています.

研究概要

多くの脳卒中患者は歩行能力が低下し,日常生活や屋外での移動時にさまざまな困難さを経験します.歩行能力の低下には下肢筋活動パターンの異常が影響すると言われています.歩行時における下肢筋活動パターンは筋シナジー(多数の筋を低次元化し制御するメカニズム)によって制御されています.我々はこれまでに,脳卒中患者における筋シナジー障害が歩行能力に影響し,歩行時の運動学的特性が筋シナジー障害と関連していることを明らかにしています.しかし,筋シナジー障害と歩行時の時間的特性の関係性は明らかになっていませんでした.そこで畿央大学大学院博士後期課程の水田 直道 さん,同 教授 の 森岡 周 さんらの研究グループは,歩行時にリズム聴覚刺激を併用することで時間要因を主として操作し,歩行時における時間的非対称性は筋シナジーと関連することを明らかにしました.

本研究のポイント

■ 脳卒中患者を対象に、歩行時にリズム聴覚刺激を併用することで麻痺側単脚支持時間が延長し,時間的非対称性が改善しました.

■ リズム聴覚刺激を併用した際における麻痺側単脚支持時間の変化量(快適歩行との差分)は,筋シナジーの単調性の変化量と関連しました.

■ 一方で,本研究のプロトコルにおいて運動学的要因の変化量は筋シナジーの単調性の変化量と関連しないことが分かりました.

研究内容

介助なく歩行可能な脳卒中患者を対象としました.対象者は2つの歩行条件(快適歩行:CWS,リズム聴覚刺激:rhythmic auditory cueing; RAC)で10m歩行テストを行いました.RAC条件では,対象者にメトロノームのテンポに下肢の接地タイミングを合わせながら歩くよう指示しました.歩行動作には時間要因以外にもさまざまな要因が関与するため,RAC条件を設けることで時間要因を主として操作しました.

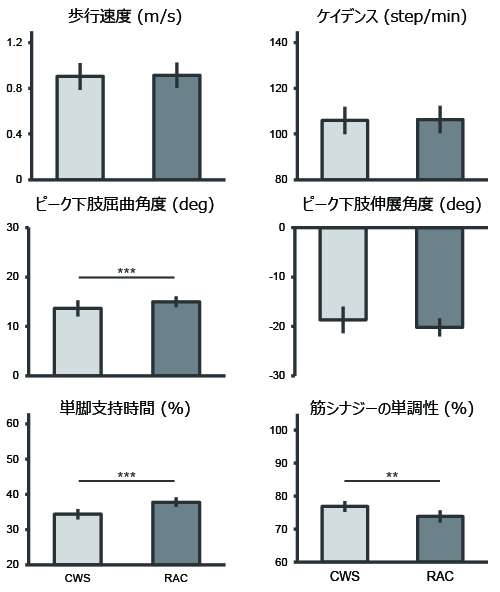

図1:条件間における歩行パラメータ

条件間における歩行パラメータの結果.RAC条件ではピーク下肢屈曲角度や単脚支持時間が増大し,筋シナジーの単調性は減少した.

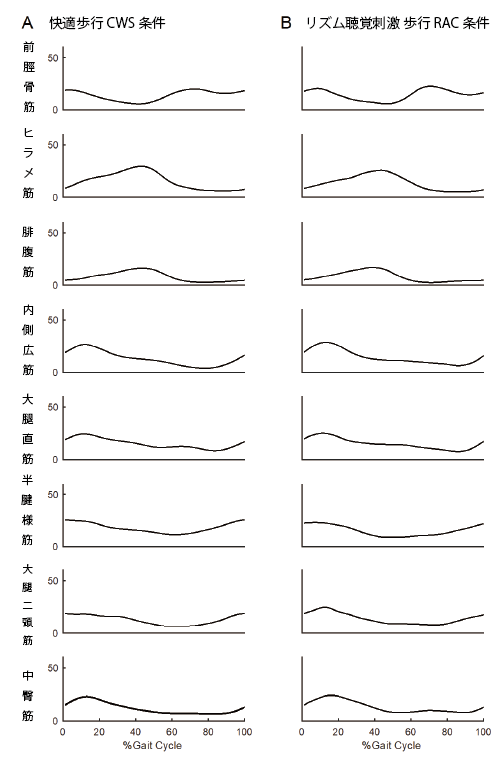

図2:歩行時における筋活動パターン

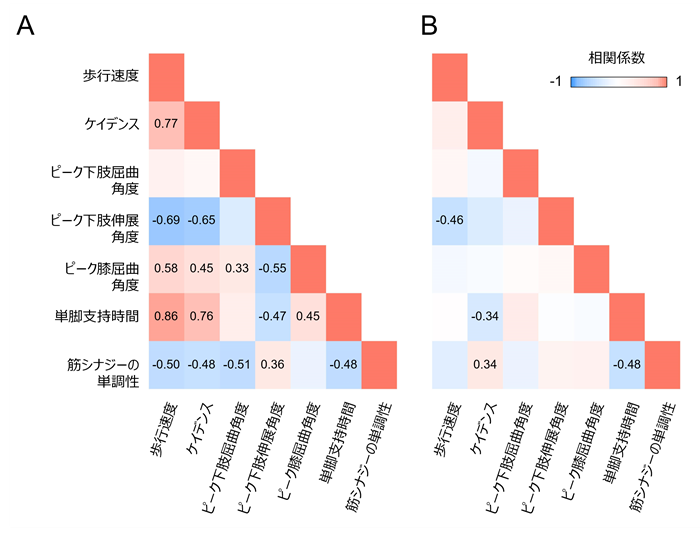

図3:歩行パラメータの相関関係

(A)CWS条件における相関関係.多くのパラメータ間において相関関係を認めた.(B)歩行条件間の変化量における相関関係.筋シナジーの単調性はケイデンスおよび単脚支持時間と相関関係を認めた.

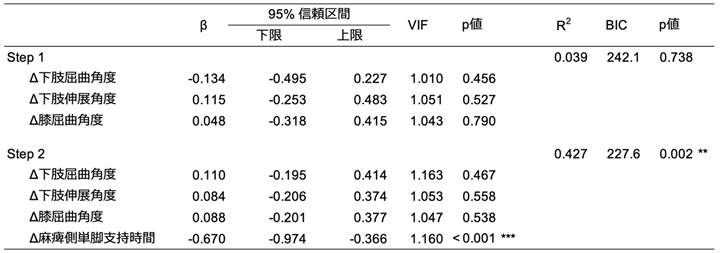

表1:筋シナジーの単調性を目的変数とした階層的重回帰分析

全てのパラメータは歩行条件間の変化量としている.Step1では運動学的要因を,Step2では時間的要因を投入した.Step1では有意な変数は抽出されなかったが,Step2では麻痺側単脚支持時間を投入したことで有意なモデルとなり,説明率は約39%となった.

本研究の臨床的意義および今後の展開

この研究では,歩行時にリズム聴覚刺激を併用することで時間要因を主として操作し,歩行時における時間的非対称性と筋シナジーの関係性を調査しました.結果として,歩行時の時間的非対称性と筋シナジーは関連することが分かりました.今後は筋シナジー障害の神経メカニズムを明らかにするとともに,脳卒中患者に筋シナジー障害がどのような回復過程をたどるかを調査する予定です.

論文情報

Naomichi Mizuta, Naruhito Hasui, Yuki Nishi, Yasutaka Higa, Ayaka Matsunaga, Junji Deguchi, Yasutada Yamamoto, Tomoki Nakatani, Junji Taguchi, Shu Morioka.

Archives of Rehabilitation Research and Clinical Translation, 2022(2022年2月24日オンライン先行掲載)

問い合わせ先

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

センター長 森岡 周(モリオカ シュウ)

Tel: 0745-54-1601

Fax: 0745-54-1600

E-mail: s.morioka@kio.ac.jp

博士後期課程 水田 直道(ミズタ ナオミチ)

医療法人尚和会 宝塚リハビリテーション病院

E-mail: peace.pt1028_@_gmail.com(※@の前後の_を削除してお送りください)

腰痛を有する就労者の体幹運動制御障害には恐怖心が影響する

PRESS RELEASE 2022.2.21

腰痛による労働能力の低下には,作業関連動作中に生じる体幹の運動制御の変調が影響すると言われています.しかしながら,このような体幹の運動制御障害が,どのような要因によって引き起こされているのかは明らかにされていませんでした.畿央大学大学院 博士後期課程 藤井 廉 氏 と 森岡 周 教授らは,腰痛を有する就労者を対象に作業動作中の体幹の運動パターンと痛み関連因子の評価を行い,体幹の運動制御障害には“恐怖心”が影響することを明らかにしました.この研究成果は,BMC Musculoskeletal Disorders誌(Task-specific fear influences abnormal trunk motor coordination in workers with chronic low back pain: A relative phase angle analysis of object-lifting)に掲載されています.

研究概要

作業関連動作時において,腰痛は体幹の運動制御障害を引き起こします.その特徴としては,上部体幹と下部体幹の同位相による運動パターン(上部体幹と下部体幹の運動が時空間的に一致した状態)が挙げられます.この運動パターンは腰部負荷に悪影響を及ぼし,やがては労働能力の低下をもたらしますが,それがどのような要因で引き起こされるのかは明らかにされていませんでした.

畿央大学大学院 博士後期課程 藤井 廉 氏,森岡 周 教授らの研究チームは,三次元動作解析装置を用いて重量物を持ち上げる際の体幹の運動パターンの分析と痛み関連因子の評価を行い,両者の関係性を詳細に分析しました.その結果,動作課題を遂行する際に生じる特異的な恐怖心によって,作業関連動作中の上部体幹と下部体幹の同位相による運動パターンが引き起こされることが明らかとなりました.

本研究のポイント

■ 腰痛を有する就労者を対象に,重量物を持ち上げる際の体幹の運動制御障害に影響する要因を分析した.

■ 動作課題中に生じる恐怖心によって,作業関連動作中の上部-下部体幹の同位相による運動パターンが引き起こされることが明らかとなりました.

研究内容

本研究の対象は,腰痛のない就労者と腰痛のある就労者としました.三次元動作解析装置を用いて,床に置かれた重量物を持ち上げる動作における体幹の運動パターンを定量的に計測しました.身体各部位に貼付したマーカーの位置情報から,上部体幹と下部体幹の一致度を算出しました.あわせて,痛み関連因子に関するアンケート評価を実施し,動作課題中に生じた痛み・不快感・痛みの予測・恐怖心の程度も評価しました.

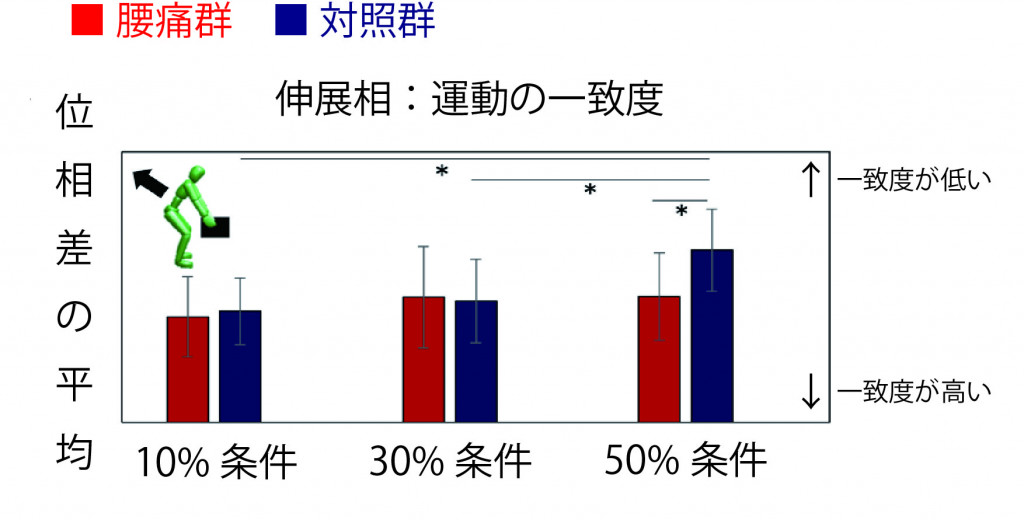

分析の結果,最も重い重量物を持ち上げる条件における「重量物を把持して持ち上げる場面」の上部体幹と下部体幹の一致度が腰痛群では高いことが明らかになりました(図1).

図1.腰痛群と対照群における上部-下部体幹運動の一致度

また,この同位相による運動パターンに影響する要因を明らかにするために,階層的重回帰分析を用いて関係性を分析しました.その結果,同位相による運動パターンに影響する要因として,「動作課題中に生じた恐怖心」が抽出されました.

つまり,動作課題中に生じる恐怖心によって,作業関連動作中の上部-下部体幹の同位相による運動パターンが引き起こされることが明らかとなりました.つまり,同位相による運動パターンは痛み関連恐怖によって引き起こされる回避行動そのものと言え,それによって上部-下部体幹の運動の自由度を制限してしまうことが示唆されました.

本研究の臨床的意義および今後の展開

作業関連動作時の上部体幹と下部体幹の同位相による運動パターンは腰部負荷に直接的に悪影響を及ぼし,やがて労働能力や労働生産性を低下させるため,適切なリハビリテーション介入が求められます.本研究の結果,体幹の同位相による運動パターンを是正するためには,作業遂行時に特異的に生じる恐怖心を軽減する介入が必要であると考えられました.今後は,運動恐怖を減ずる介入によって運動制御障害が改善するかどうかを縦断的研究によって検証していく予定です.

論文情報

Ren Fujii, Ryota Imai, Hayato Shigetoh Shinichiro Tanaka, Shu Morioka

BMC Musculoskeletal Disorders 2021

関連する論文

藤井 廉, 今井 亮太, 西 祐樹, 田中 慎一郎, 佐藤 剛介, 森岡 周. 運動恐怖を有する腰痛有訴者における重量物持ち上げ動作時の運動学的分析. 理学療法学. 2020; 47 (5): 441-449.

Ren Fujii, Ryota Imai, Shinichiro Tanaka, Shu Morioka. Kinematic analysis of movement impaired by generalization of fear of movement-related pain in workers with low back pain. PLoS ONE. 2021; 16 (9): e0257231.

問い合わせ先

畿央大学大学院健康科学研究科 博士後期

藤井 廉

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

センター長 森岡 周(モリオカ シュウ)

Tel: 0745-54-1601

Fax: 0745-54-1600

E-mail: s.morioka@kio.ac.jp

脳卒中患者における歩行の関節運動学的特徴と筋シナジーパターン

PRESS RELEASE 2022.2.7

脳卒中患者の歩行能力の低下には下肢筋活動パターンの異常が影響すると言われています.しかし,個々の症例毎に観察すると,異常な筋活動パターンは歩行時の立脚相または遊脚相において確認されます.畿央大学大学院 博士後期課程の水田 直道 氏と森岡 周 教授らは,歩行時における筋シナジーの異常パターンからサブタイプを特定し,サブタイプの歩行特性について検証しました.この研究成果は,PLOS ONE誌(Merged swing-muscle synergies and their relation to walking characteristics in subacute post-stroke patients: An observational study)に掲載されています.

研究概要

多くの脳卒中患者は歩行能力が低下し,日常生活や屋外での移動時にさまざまな困難さを経験します.歩行能力の低下には下肢筋活動パターンの異常が影響すると言われています.歩行時における異常な筋活動パターンは立脚相または遊脚相において確認され,運動学的特徴においても症例ごとに異なるパターンを示すことは臨床上明らかですが、それらの関係性は分かっていませんでした.

博士後期課程の水田 直道さんらは,歩行時における筋活動の異常パターンを筋シナジーの側面からサブタイプを特定し,サブタイプの歩行特性を明らかにしました.立脚期における筋シナジーの異常パターン(単調な筋シナジー制御)がみられるサブタイプでは,快適歩行時に麻痺側下肢伸展角度が減少した一方で,遊脚期における筋シナジーの異常パターンがみられるサブタイプでは,快適歩行時に麻痺側下肢屈曲角度が減少していることが分かりました.加えて,遊脚期における筋シナジーの異常パターンがみられるサブタイプでは,麻痺側下肢を大きく振り出す(屈曲角度の増大)ように歩くと,筋シナジーの異常パターンが即時的に改善することが分かりました.

本研究のポイント

■ 立脚期における筋シナジーの異常パターンがみられるサブタイプでは,快適歩行時に麻痺側下肢伸展角度が減少.

■ 遊脚期における筋シナジーの異常パターンがみられるサブタイプでは,快適歩行時に麻痺側下肢屈曲角度が減少.

■ 遊脚期における筋シナジーの異常パターンがみられるサブタイプでは,麻痺側下肢を大きく振り出すように歩くと,筋シナジーの異常パターンが即時的に改善する.

研究内容

介助なく歩行可能な脳卒中患者を対象としました.対象者は3つの歩行条件(快適歩行:cws,麻痺側下肢大股歩行:p-long,非麻痺側下肢大股歩行:np-long)で10m歩行テストを行いました.p-longおよびnp-long条件では,対象者にそれぞれの下肢を前に大きく振り出しながら歩くよう指示しました.cws条件における麻痺側下肢の筋シナジーの併合パターンに基づき,3つのサブタイプを特定しました.

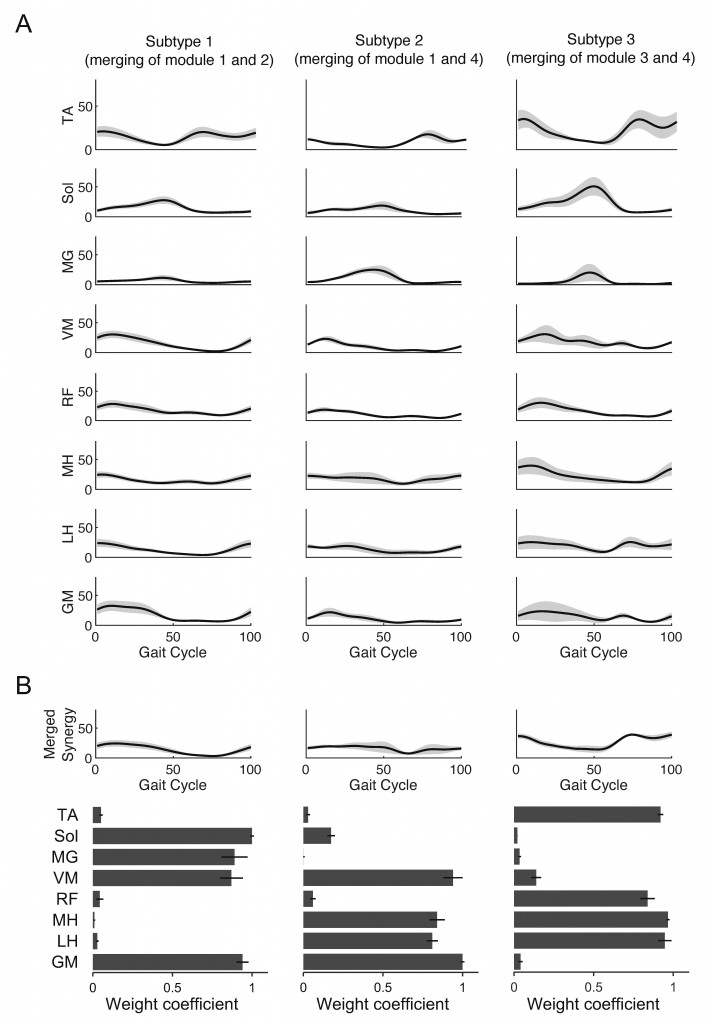

図1:歩行時における筋シナジーの併合パターン

快適歩行条件における麻痺側下肢の筋シナジーの併合パターンに基づき,3つのサブタイプを特定しました.(A)歩行時における個々の筋活動波形を示します.(B)併合している筋シナジー波形と,それに含まれる筋肉の重み付けを示します.サブタイプ1では立脚前半と立脚後半,サブタイプ2では遊脚後半と立脚前半,サブタイプ3では遊脚前半と遊脚後半における筋シナジーが併合していることが確認できます.

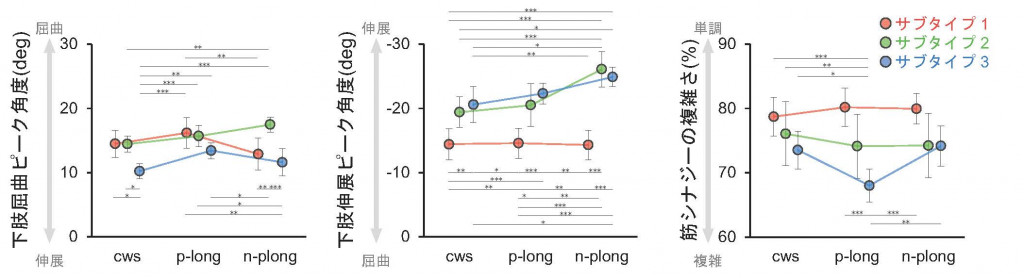

図2:歩行条件間における運動学的パラメータおよび筋シナジーの複雑さ

cws条件における下肢屈曲角度はサブタイプ3が減少している一方で,下肢伸展角度はサブタイプ1において減少していました.歩行条件間における筋シナジーの異常パターンは,サブタイプ3においてのみp-long条件で複雑に表現されました.

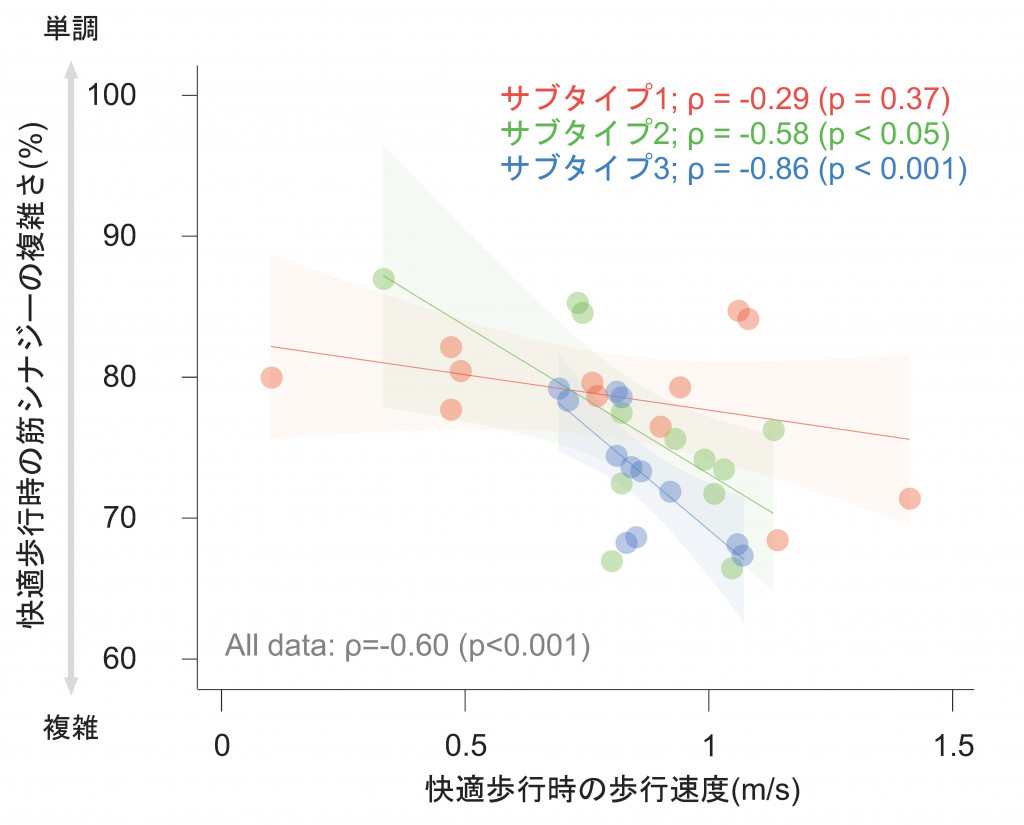

図3:歩行速度と筋シナジーの複雑さの関係性

全症例における歩行速度と筋シナジーの複雑さは有意な負の相関を示しました.一方で,サブタイプごとにこれらの相関関係を確認すると,サブタイプ2、3においてのみ有意な相関を示しました.

本研究の臨床的意義および今後の展開

この研究では,歩行時における筋シナジーの異常パターンからサブタイプを特定し,サブタイプの歩行特性について検証しました.結果として,筋シナジーの異常パターンは3つのサブタイプに分類され,それぞれのサブタイプに応じて快適歩行時の運動学的パラメータは異なっていました.遊脚期における筋シナジーの異常パターンを示すサブタイプにおいては,麻痺側下肢を大きく振り出すように歩くと,筋シナジーの異常パターンが即時的に改善することが分かりました.今後は,サブタイプの神経基盤を明らかにするとともに,筋シナジーの異常パターンがどのような回復過程を辿るか調査する予定です.

論文情報

Naomichi Mizuta, Naruhito Hasui, Yuki Nishi, Yasutaka Higa, Ayaka Matsunaga, Junji Deguchi, Yasutada Yamamoto, Tomoki Nakatani, Junji Taguchi, Shu Morioka.

PLOS ONE 17 (2), e0263613, 2022

問い合わせ先

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

センター長 森岡 周(モリオカ シュウ)

Tel: 0745-54-1601

Fax: 0745-54-1600

E-mail: s.morioka@kio.ac.jp

博士後期課程 水田 直道(ミズタ ナオミチ)

医療法人尚和会 宝塚リハビリテーション病院

E-mail: peace.pt1028_@_gmail.com(※@の前後の_を削除してお送りください)

固定物とヒトへの軽い接触による立位姿勢制御の特徴

PRESS RELEASE 2021.12.17

手すりや壁などの固定物だけではなく,ヒトに軽く触れるだけでも立位姿勢が安定します.しかし,このような接触する対象物の違いによって生じる姿勢制御の特徴は明らかにされていませんでした.畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター 石垣 智也 客員研究員(現:名古屋学院大学 講師)と畿央大学大学院 修了生 山道 菜未 氏(現 福岡リハビリテーション病院),森岡 周 教授らは,固定物に触れると立位姿勢が安定化し姿勢動揺が高周波化するのに対し,ヒトに触れる場合には立位姿勢の安定化が固定物の場合に比べ少ないものの,姿勢動揺の高周波化が生じにくいことを明らかにしました.また,低周波成分の姿勢動揺で生じる二者間の姿勢協調が,高周波化を生じさせにくくする要因である可能性を示しました.この研究成果はHuman Movement Science誌(Characteristics of postural control during fixed light-touch and interpersonal light-touch contact and the involvement of interpersonal postural coordination )に掲載されています..

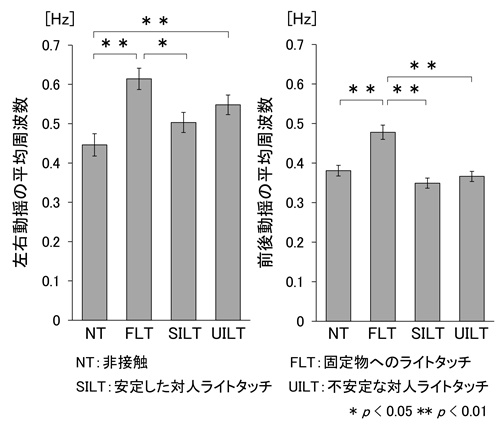

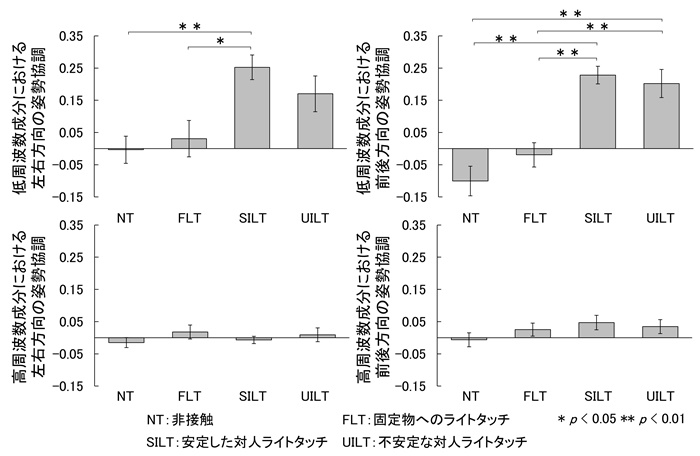

研究概要

ヒトの立位姿勢は様々な感覚情報を用いて制御されています.この中でも,触覚が姿勢制御に与える影響を調べるために,指先等を用いて対象物に軽く接触(1 N未満)する「ライトタッチ」という方法が用いられています.一般的にライトタッチを固定物(例:手すりや壁)やヒトに対して行うと立位姿勢の安定化が得られますが,これら姿勢制御特徴の違いは明らかにされていませんでした.畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター 石垣 智也 客員研究員らは,固定物とヒトに対するライトタッチの姿勢制御特徴を比較するために4つの立位条件(図1)で姿勢動揺を計測し,姿勢動揺の大きさや周波数,二者間での姿勢協調(自身と相手の姿勢動揺が類似すること)を分析しました.結果,固定物へのライトタッチ(固定物ライトタッチ)で立位姿勢動揺の減少と高周波化が認められ,ヒトへのライトタッチ(対人ライトタッチ)では立位姿勢動揺の減少が固定物の場合に比べて少ないものの,高周波化が生じにくいことが示されました.また,対人ライトタッチでは0.4 Hz以下の低周波成分で二者間の姿勢協調が認められるのに対し,0.4 Hzより大きな高周波成分では姿勢協調が認められませんでした.これら結果より,固定物ライトタッチでは自身の姿勢動揺を動きの無い対象物を基準に制御するため,姿勢動揺が大きく減少するとともに高周波化が生じると解釈されます.一方,対人ライトタッチでは動いている対象物(ヒト)を基準に自身の姿勢動揺を制御するため,姿勢動揺の減少が得られつつも高周波化が生じにくいと考えられます.低周波成分の姿勢動揺はヒトの重心の動きを反映するため,対人ライトタッチによる二者間での姿勢協調が高周波化を生じさせにくくする要因と考えられます.

本研究のポイント

・固定物へのライトタッチでは,立位姿勢の安定化が得られ姿勢動揺は高周波化する

・ヒトへのライトタッチでは立位姿勢の安定化は固定物の場合に比べると少ないが,姿勢動揺の高周波化は生じにくい

・ヒトへのライトタッチでは姿勢動揺の低周波成分において二者間の姿勢協調が生じる

研究内容

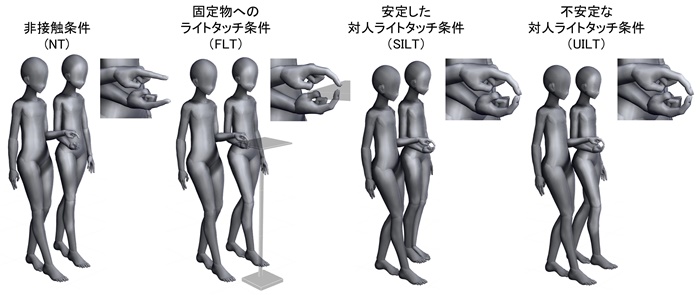

健常若年者を対象に閉眼での継ぎ足立位姿勢を基準とし,非接触条件,固定物(安定した台)へのライトタッチ条件,自身より安定したヒトに接触する対人ライトタッチ条件,自身と同様に不安定なヒトに接触する対人ライトタッチ条件の4条件を設定し(図1),各条件の姿勢動揺(足圧中心)を計測しました.そして,姿勢動揺の大きさと主たる周波数(平均周波数),低周波成分(≤0.4 Hz以下)と高周波成分(>0.4 Hz)における二者間での姿勢協調(相互相関係数)を解析し,条件間の比較を行いました.

図1:設定した立位条件

NT: no touch, FLT: fixed light touch, SILT: stable interpersonal light touch, UILT: unstable interpersonal light touch

その結果,固定物ライトタッチでは立位姿勢動揺の減少と高周波化が認められ,対人ライトタッチ条件では立位姿勢動揺の減少が固定物ライトタッチに比べて少ないものの,不安定な対人ライトタッチ条件の左右動揺を除いて高周波化が生じにくいことが示されました(図2).そして,高周波化の示されなかった安定した対人ライトタッチ条件と不安定な対人ライトタッチ条件の前後動揺では,低周波成分で高い姿勢協調が認められたのに対し,高周波成分では姿勢協調に条件の差を認めませんでした(図3).

図2:立位姿勢動揺の平均周波数

図3:周波数成分別における二者間の姿勢協調

本研究の臨床的意義および今後の展開

リハビリテーションの臨床場面では,対象者の動作介助や運動療法のために支持物(手すりや杖など)や療法士の徒手的な身体接触が用いられます.本研究成果は,これら方法の違いが対象者の姿勢制御に与える影響について,基礎的知見からの考察を提供するものとなります.具体的には,姿勢動揺の減少は姿勢の安定化を意味するものの,他の研究知見を踏まえると,姿勢動揺の高周波化は固定化された自由度の低い制御様式とも解釈できます.そのため,姿勢の安定化を目的にライトタッチを用いる場合であったとしても,対象者や状況によっては用いる方法を使い分ける必要があるかも知れないという仮説を提唱するものとなります.

論文情報

Ishigaki T, Yamamichi N, Ueta K, Morioka S.

Hum Mov Sci. 2021;81:102909.

問い合わせ先

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター 客員研究員

現:名古屋学院大学 リハビリテーション学部 理学療法学科 講師

石垣 智也(イシガキ トモヤ)

Tel: 0745-54-1601(畿央大学)

Fax: 0745-54-1600(畿央大学)

E-mail: ishigaki_@_ngu.ac.jp(※@の前後の_を削除してお送りください)

森岡 周(モリオカ シュウ)

E-mail: s.morioka@kio.ac.jp

Tel: 0745-54-1601

Fax: 0745-54-1600

腰痛を持つ就労者における体幹運動障害は過去の痛み経験に由来する恐怖心が原因

PRESS RELEASE 2021.9.22

腰痛を有する就労者は,作業動作中に体幹の可動域が狭くなることや,体幹の運動スピードが緩慢となることが明らかとされています.しかしながら,このような体幹の運動異常が,痛みやそれに関連する心理的要因などによって引き起こされているのかは明らかとされていませんでした.畿央大学大学院 博士後期課程 藤井 廉 氏 と 森岡 周 教授らは,腰痛を有する就労者を対象に作業動作中の運動異常と痛み関連因子の評価を行い,重量物を持ち上げる際の体幹の運動速度の低下は,動作中に生じる腰部痛が原因ではなく,過去に生じた痛みの経験によって引き起こされる運動への恐怖心が影響していることを明らかにしました.この研究成果は,PLOS ONE誌(Kinematic analysis of movement impaired by generalization of fear of movement-related pain in workers with low back pain)に掲載されています.

研究概要

腰痛を有する就労者は,重量物を持ち上げる動作などの作業において,体幹の可動域が狭くなることや,体幹の運動速度が低下するなどの特徴を有することが報告されています.この運動範囲の狭小化や運動の緩慢さは,「痛みを回避するための過剰な保護行動」と捉えられており,痛みが慢性化するに至る要因と考えられています.このような腰痛による体幹の運動障害には痛みに対する恐怖心や破局的思考など,様々な痛み関連因子が関与していると考えられていますが,これらの要因がどのように影響しているのかは明らかとされていませんでした.畿央大学大学院 博士後期課程 藤井 廉 氏,森岡 周 教授らの研究チームは,三次元動作解析装置を用いて重量物を持ち上げる際の体幹運動の分析と痛み関連因子の評価を行い,媒介分析を用いて運動と痛み関連因子の詳細な関係性を分析しました.その結果,腰痛によって重量物を持ち上げる際に体幹運動速度が緩慢となり,その緩慢さには動作中に腰部に生じる痛みでなく,過去の痛み経験によって引き起こされる運動への恐怖心が影響していることを明らかにしました.

本研究のポイント

■ 腰痛を有する就労者を対象に,重量物を持ち上げる際の体幹の運動障害と痛み関連因子の関係を詳細に分析した.

■ 腰痛によって,重量物を把持して持ち上げる際の体幹伸展方向への運動速度が緩慢となっていた.

■ 体幹の運動速度の低下には,動作中に生じる痛みではなく,過去の痛み経験によって引き起こされる運動恐怖が関与していることを示した.

研究内容

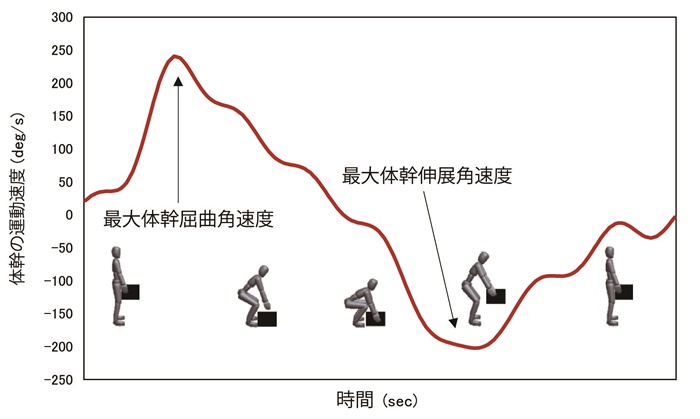

本研究は,腰痛のない就労者と腰痛のある就労者を対象にしました.三次元動作解析装置を用いて,床に置かれた重量物を持ち上げる動作を遂行している際の体幹運動を定量的に計測しました.身体各部位に貼付したマーカーの位置情報から,体幹の最大屈曲角速度と伸展角速度を算出しました(図1).あわせて,「運動恐怖」,「破局的思考」,「不安」などの痛み関連因子の評価について質問紙を用いて行いました.

図1.体幹の運動学的分析方法

「重量物を取りにいく場面」に最大となる体幹屈曲角速度と「重量物を把持して持ち上げる場面」に最大となる体幹伸展角速度を算出した.

分析の結果,「重量物を取りにいく場面」の体幹屈曲角速度は両群で有意な差はありませんでしたが,「重量物を把持して持ち上げる場面」の体幹伸展角速度が腰痛群で低値を示しました.つまり,動作課題中に痛みを訴えた者は1名も存在しなかったにも関わらず,体幹の伸展運動が緩慢となっていたということです.

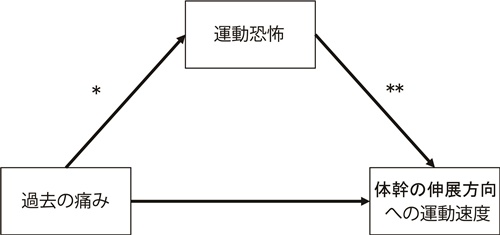

また,この体幹の伸展方向への緩慢さに影響する痛み関連因子を明らかにするために,媒介分析を用いた変数同士の関係性を分析しました.その結果,過去の痛み経験と体幹伸展角速度を媒介する因子として,「運動恐怖」が抽出されました(図2).つまり,体幹の運動障害は,動作中に生じる痛みの強さによって影響されるのではなく,過去の痛み経験によって引き起こされる運動恐怖が原因であることが示唆されました.

図2.媒介分析の結果

過去4週間のうちに経験した痛みの強度と体幹伸展角速度は,運動恐怖によって媒介されることを示す(完全媒介モデル)

本研究の臨床的意義および今後の展開

就労者に生じる腰痛は,労働障害や労働生産性に悪影響を及ぼすため,その予防は喫緊の課題と位置付けられています.作業動作中に痛みがないにも関わらず,運動恐怖によって体幹の運動障害が出現している場合,いずれ腰痛の再発や遷延化を予兆するサインかもしれません。今後は,運動恐怖を減ずる介入によって運動障害が改善するかどうかを検証する予定です.

論文情報

Ren Fujii, Ryota Imai, Shinichiro Tanaka, Shu Morioka

PLOS ONE 2021

問い合わせ先

畿央大学大学院健康科学研究科

藤井 廉(フジイ レン)

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

森岡 周(モリオカ シュウ)

E-mail: s.morioka@kio.ac.jp

Tel: 0745-54-1601

Fax: 0745-54-1600

パーキンソン病患者における長期間の理学療法の有効性-システマティックレビュー&メタアナリシスー

PRESS RELEASE 2021.9.1

パーキンソン病(Parkinson’s disease: PD)の運動症状は疾患早期から認め,運動症状に対して抗PD薬や理学療法などのリハビリテーションを早期から継続して行うことが重要であることは広く認識されていますが,長期間の理学療法の効果に関するエビデンスは明らかにされていませんでした.畿央大学ニューロリハビリテーション研究センターの岡田 洋平 准教授(健康科学部理学療法学科,大学院健康科学研究科併任)は,日本全国の研究者と共同でシステマティックレビュー,メタアナリシスを行うことにより,疾患早期から中期のPD患者に対する長期間(6か月以上)の理学療法は,運動症状を改善し,抗PD薬内服量を減少する効果があることのエビデンスを初めて示しました.この研究成果は,Journal of Parkinson’s Disease(Effectiveness of Long-Term Physiotherapy in Parkinson's Disease: A Systematic Review and Meta-Analysis)に掲載されています.

研究概要

パーキンソン病(Parkinson’s disease: PD)は,様々な運動症状や非運動症状を認める緩徐進行性神経変性疾患です.疾患の経過とともに,それらは徐々に進行し日常生活動作の障害が認められるようになります.抗PD薬による治療はそれらの症状を軽減しますが,疾患の進行とともにその内服量は徐々に増加します.抗PD薬の内服量の増加は,症状の日内変動や不随意運動などの副作用のリスクの増加につながります.一方,薬物療法とともに理学療法などのリハビリテーションを継続して長期間行うことが重要であることは広く認識されています.長期間の理学療法を継続して実施することにより,抗PD薬の内服量を過度に増加させることなく,運動症状の増悪を軽減できることが望ましいと考えられます.

これまで,PD患者に対する理学療法の運動症状や日常生活動作を改善する短期効果に関するエビデンスは示されておりましたが,長期間の理学療法の運動症状や抗PD薬内服量に対する効果に関するエビデンスは検証されておりませんでした.そこで,畿央大学ニューロリハビリテーション研究センターの岡田 洋平 准教授(同 健康科学部理学療法学科,大学院健康科学研究科併任)は,日本全国の研究者と共同で, PD患者に対する長期間の理学療法の効果に関するシステマティックレビュー,メタアナリシスを行い,長期間の理学療法は抗PD薬の薬効状態が悪い状態(オフ期)の運動症状を改善し,抗PD薬内服量を減少する効果があることのエビデンスを初めて示しました.

本研究のポイント

■ パーキンソン病(Parkinson’s disease: PD)患者に対する長期間の理学療法の効果に関するシステマティックレビュー,メタアナリシスを実施した.

■ 疾患早期から中期のPD患者に対して,長期間(6か月以上)の理学療法を行うことにより,運動症状が改善し,抗PD薬内服量を減少する効果があることのエビデンスが初めて示された.

研究内容

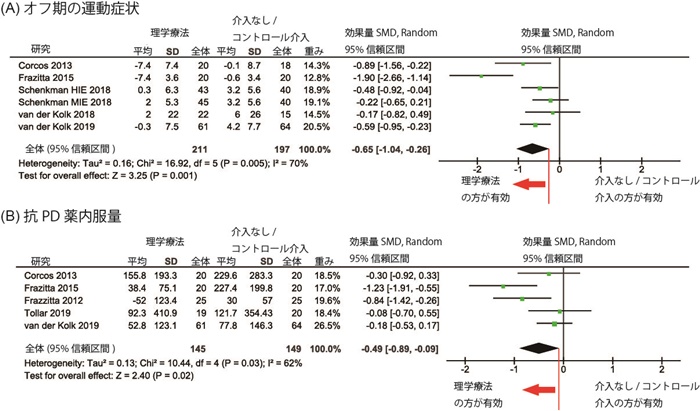

2020年8月までに出版されたPD患者に対する理学療法の効果に関するランダム化比較対照試験(Randomized controlled trial: RCT)を複数のデータベース(Pubmed,Cochrane Central, PEDro, CINAHL)を用いて検索しました.特定された2940件の研究を対象にペアで厳密にスクリーニングした結果,疾患早期から中期(ヤール分類1-3)のPD患者を対象に,6か月以上の理学療法を行い,運動症状,日常生活動作,抗PD薬内服量に対する効果について検証しているRCTが10件同定されました(図1).今回のシスティックレビューでは,抗PD薬の薬効状態による運動症状に対する効果の差異について検証するため,評価時の薬効状態が明確なRCTのみを対象としました.

図1.PRISMA声明に基づくシステマティックレビューの過程 © 2021 Yohei Okada

4つのデータベースの検索と,Narrative reviewなど他の情報源から抽出したものを合わせた2940件の研究を対象に,タイトル・抄録,全文にてスクリーニングした結果,10件のRCTが解析の対象となった.

薬効状態の良好なオン期,不良なオフ期の運動症状,日常生活動作,抗PD薬内服量に関する結果を抽出し,メタアナリシスを行いました.その結果,長期間の理学療法はオフ期の運動症状を改善し,抗PD薬内服量を減少する効果があることが明らかになりました(図2).

図2.理学療法の効果(vs 介入なし/コントロール介入)に関するメタアナリシスの結果

長期間の理学療法が,介入なし/コントロール介入と比較して,オフ期の運動症状を改善し,抗PD薬内服量を減少する効果があることが示された.

研究グループは,PD患者は薬物療法を継続していると,薬の効果が持続せず薬を飲んでいてもオフ期に運動症状の増悪を認めることが多いため,長期間の理学療法によりオフ期の運動症状が改善することのエビデンスが明らかになったことは,PD患者にとって意義深いと考察しています.また,長期間の薬物療法に伴い,抗PD薬の内服量が増加すると,PD患者が症状の日内変動や不随意運動などの副作用が出現・増悪するリスクが高くなり,社会にとっても医療費増大につながる可能性が考えられます。したがって,長期間の理学療法により抗PD内服量が減少することは,抗PD薬内服量増加に伴う副作用の発生リスクや医療費増大の抑制に寄与する可能性があり,PD患者やその家族にとってだけでなく,社会にとっての意義が大きいとも言及しています.

本研究の臨床的意義および今後の展開

本研究により,PD患者に対する長期間の理学療法が運動症状を改善し,抗PD薬内服量を減少する効果があることのエビデンスが初めて示されました.本研究成果は,PD患者が疾患早期から理学療法を継続して行う動機づけにつながり,抗PD薬内服量増加に伴う副作用出現や増悪のリスクの低下,医療費増大の抑制にも寄与することが期待されます.本研究では,介入方法による長期理学療法の効果の差異についても検討したが,研究数が少なくエビデンスの質としては十分でなかったため,今後有効な介入方法についても再度検証する予定です.また,PD患者に対するより長期間の理学療法の効果や運動療法以外の理学療法介入の効果についても研究する予定です.

論文情報

Yohei Okada, Hiroyuki

Ohtsuka, Noriyuki Kamata, Satoshi Yamamoto, Makoto Sawada, Junji Nakamura, Masayuki Okamoto, Masaru Narita, Yasutaka Nikaido, Hideyuki Urakami, Tsubasa Kawasaki, Shu Morioka, Koji Shomoto , Nobutaka Hattori

Journal of Parkinson’s Disease, 2021

関連ページ

本研究のPROSPERO登録

https://www.crd.york.ac.uk/prospero/display_record.php?ID=CRD42020206939

問い合わせ先

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

岡田洋平(オカダヨウヘイ)

E-mail: y.okada@kio.ac.jp

Tel: 0745-54-1601

Fax: 0745-54-1600

すくみ足があるパーキンソン病患者における歩行中の前方不安定性

PRESS RELEASE 2021.7.13

歩行時に足が地面にくっついたようになって前に進めなくなる症状を「すくみ足」といいます.すくみ足があるパーキンソン病患者は前方に転倒しやすいことが知られていますが,歩行中に前方へ不安定となっているかについては客観的に明らかにされていませんでした.畿央大学大学院修士課程の浦上英之氏と岡田洋平准教授らは,三次元動作解析装置を用いて,すくみ足があるパーキンソン病患者は,すくみ足がないパーキンソン病患者よりも歩行中に前方へ不安定となっていることし,また,その前方不安定性はすくみ足に関連する歩幅の低下や歩行リズムの上昇と関連することを実験的検証により初めて明らかにしました.この研究成果は,Neuroscience Research誌(Forward gait instability in patients with Parkinson's disease with freezing of gait)に掲載されています.

研究概要

パーキンソン病患者の歩行中の前方不安定性は,すくみ足によるものと,前屈姿勢によるものの2つの表現型があるとされてきました.すくみ足は,パーキンソン病患者でみられる特徴的な歩行障害であり,すくみ足が出現する直前には歩幅の低下や歩行率の上昇がみられることが知られています.近年,すくみ足があるパーキンソン病患者は前方への転倒頻度が高いことが報告されていましたが,歩行中の前方不安定性については,客観的な検証が行われていませんでした.

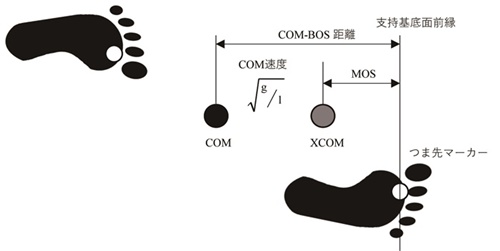

歩行中の前方不安定性の客観的指標には,踵接地時における身体質量中心(COM)と支持基底面(BOS)までの距離(COM-BOS距離)や,Margin of Stability(MOS)が用いられています.COM-BOS距離は前方へ転倒するリスクの程度を示し,MOSはCOMの位置と速度の両方を考慮した動的安定性を示します.

畿央大学大学院修士課程の浦上英之氏と岡田洋平准教授らは,すくみ足があるパーキンソン病患者11名,すくみ足がないパーキンソン病患者9名および高齢者13名を対象に三次元動作解析装置を用いて歩行解析を行い,前方不安定性について検討しました.その結果,①すくみ足があるパーキンソン病患者は,すくみ足がないパーキンソン病患者と比較して,歩行中に前方へ平衡を失うリスクが高く,動的に不安定となっていることと,②その前方不安定性はすくみ足に関連する歩行指標(歩幅減少と歩行率上昇)と関連することが示されました.

本研究のポイント

■ すくみ足があるパーキンソン病患者の歩行時の前方不安定性について三次元動作解析装置を用いてを客観的に検証した.

■ すくみ足があるパーキンソン病患者はすくみ足がないパーキンソン病患者と比較して,歩行時に前方に平衡を失うリスクが高く,前方への動的不安定性が高いことが明らかになった.

■ すくみ足があるパーキンソン病患者の歩行中の前方不安定性は,歩幅の低下や歩行リズムの上昇と関連があることが明らかにされた.

研究内容

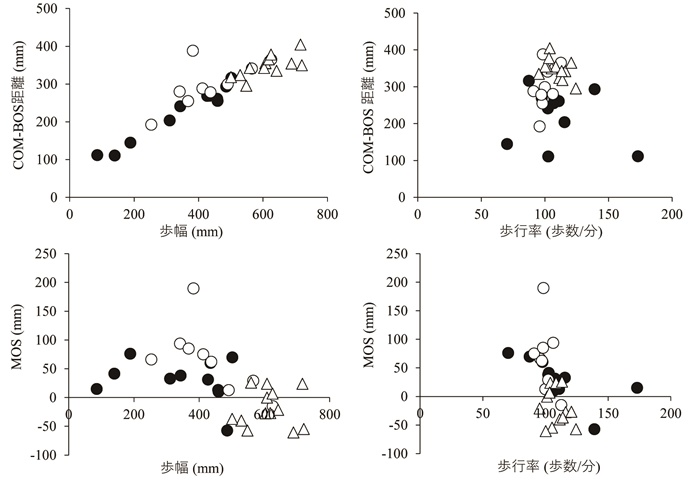

本研究では,すくみ足があるパーキンソン病患者11名,すくみ足がないパーキンソン病患者9名および高齢者13名を対象に三次元動作解析を用いて歩行解析を行い,前方不安定性について検証しました.対象者は,40点の赤外線反射マーカーを貼付した状態で,快適歩行速度で5mの歩行路を歩行し,赤外線カメラにて取得したマーカーの三次元座標情報から時空間歩行指標(歩幅,歩行率)と運動学的指標(体幹前傾角度,後続肢の股関節伸展角度),さらに前方不安定性指標(COM-BOS距離,MOS)を算出しました.(図1).

図1:歩行の前方不安定性指標

右踵接地時におけるCOM-BOS距離,MOSの算出方法を示す.いずれの指標も,低値であれば前方へ不安定であると解釈される.

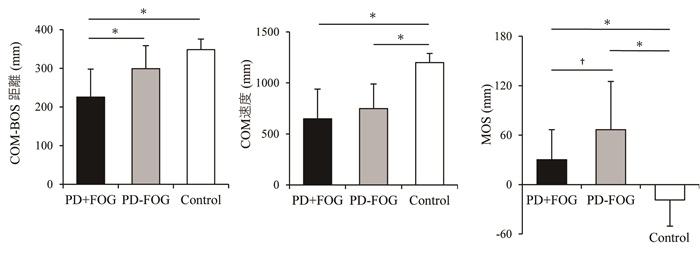

その結果,すくみ足があるパーキンソン病患者のCOM-BOS距離は低い値を示しました.また,疾患重症度を調整した群間比較において,すくみ足があるパーキンソン病患者はすくみ足がないパーキンソン病患者よりもMOSが低い値を示しました(図2).

図2:歩行の前方不安定性指標の群間比較 (*p<0.05)

PD+FOG:すくみ足があるパーキンソン病患者群,PD-FOG:すくみ足がないパーキンソン病患者群,Control:健常高齢者

*有意な群間差あり(ANOVA, p<0.05) †有意な群間差あり(ANCOVA 疾患重症度で調整, p<0.05)

また,すくみ足があるパーキンソン病患者群において,COM-BOS距離は歩幅と正の相関を示し,MOSは歩行率と負の相関を示しました(図3).

図3:各群における歩行中の前方不安定性指標とすくみ足関連指標の散布図

●すくみ足のあるパーキンソン病患者 〇すくみ足のないパーキンソン病患者 △健常高齢者

この結果は,すくみ足があるパーキンソン病患者において,歩幅の減少はCOM-BOS距離の減少と関連し,前方への転倒リスクが高まること,また歩行率の上昇は,MOSの減少と関連し,動的安定性が低下することを示しています.これは,すくみ足のあるパーキンソン病患者における歩行時の前方不安定性があること,すくみ足に関連する歩幅の低下や歩行率の上昇は前方不安定性と関連することを実験的検証により初めて示したことになります.これらの結果から,すくみ足と関連する歩幅の減少や歩行率の上昇を,投薬治療やリハビリテーションにより改善することが,すくみ足があるパーキンソン病患者の歩行中の前方不安定性の軽減につながることが期待されます.

本研究の臨床的意義および今後の展開

パーキンソン病患者の歩行中の前方不安定性は,すくみ足によるものと,前屈姿勢によるものの2つの表現型があるとされてきましたが,本研究では,すくみ足があるパーキンソン病患者の前方不安定性を実験的検証により初めて明らかにしました.今後は,もう1つの表現型である前屈姿勢のあるパーキンソン病患者の前方不安定性について検証する予定です.

論文情報

Hideyuki Urakami, Yasutaka Nikaido, Kenji Kuroda, Hiroshi Ohno, Ryuichi Saura, Yohei Okada

Forward gait instability in patients with Parkinson’s disease with freezing of gait.

Neuroscience Research, 2021

問い合わせ先

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

岡田洋平(オカダヨウヘイ)

E-mail: y.okada@kio.ac.jp

Tel: 0745-54-1601

Fax: 0745-54-1600

慢性疼痛患者における疼痛律動性のタイプ分類

PRESS RELEASE 2021.7.8

近年,日内で疼痛強度が変動する疼痛律動性の存在が注目されております.こうした疼痛律動性を把握することは慢性疼痛への治療戦略を考えるうえで有用であり,様々な疾患で律動性の調査が行われています.しかし,これまでの研究では疾患横断的に調査されたものはなく,律動性が疾患由来で生じるのか?神経障害性や心理状態といった個人の要因で生じるのか?といった点が明らかになっておりませんでした.畿央大学大学院博士後期課程 田中 陽一 氏と森岡 周 教授 らは,慢性疼痛患者56名を対象にクラスター分析を用い,疼痛律動性の類似性から群分けを行い,リズムタイプの異なる3タイプの存在を明らかにしました.また,神経障害性疼痛の重症度がこれらの群間で異なっていることを報告しました.この研究成果は,Medicine誌 (Classification of circadian pain rhythms and pain characteristics in chronic pain patients:An observational study)に掲載されています.

研究概要

これまで疾患別に疼痛律動性の存在が多数報告されてきました.しかし,疼痛律動性が生じる原因について論じられたものはなく,律動性が疾患由来で生じているのか,個人因子の影響が強いのかといった点が明らかになっておりませんでした.そこで,畿央大学大学院博士後期課程 田中 陽一 氏 と 森岡 周 教授 らは,慢性疼痛患者56名の疼痛律動性を疾患横断的に調査しました.

その結果,リズムタイプの異なる3タイプの律動性の存在を明らかにし,更に神経障害性疼痛の重症度に群間差があることがわかりました.こうした疼痛律動性の把握は,時間帯を考慮した生活活動の導入や身体活動の管理などの介入に有用であると考えられます.また、3群間で疾患に有意差を認めなかったことから,疾患では疼痛律動性を把握することは困難であり,本研究で群間差が見られた神経障害性の要素などの個別的な評価が必要であることが示唆されました.

本研究のポイント

■ 慢性疼痛患者を対象に疼痛律動性を調査した.

■ 律動性の異なる3タイプの存在が明らかになった.

■ 群間で神経障害性疼痛の重症度に有意差があったことから,こうした疼痛のリズムには疼痛の性質が影響していることが示唆された.

研究内容

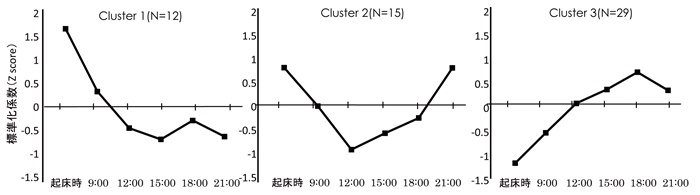

慢性疼痛患者56名を対象に,疼痛律動性は1日6時点(起床時・9時・12時・15時・18時・21時)を7日間評価しました.6時点の7日間平均に標準化処理(Zスコア)を行った6変数でクラスター分析を行い,律動性の類似性から分類を行いました.

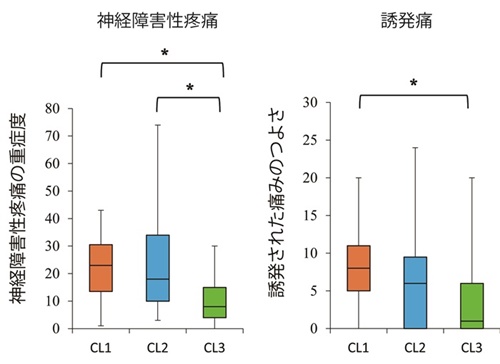

クラスター分析の結果,起床時に最も疼痛強度が高く,時間経過とともに疼痛が減少していくタイプ,起床時に疼痛強度が高いが日中に低下し,夕方から夜間にかけて疼痛が再度増悪していくタイプ,これらのタイプとは逆に起床時に最も疼痛強度が低く,時間経過とともに疼痛が増強していくタイプの3タイプの律動性を明らかにしました(図1).

図1.疼痛律動性のリズム分類

クラスター分析により,異なる特徴を持つ3つのクラスターが抽出された.CL1では,起床時の痛みスコアが最も高かったが,時間の経過とともに痛みスコアは低下する傾向にあった.CL2では,起床時に痛みスコアが高く,日中は減少したが,15時以降は徐々に増加した.CL3では、時間の経過とともに痛みスコアが徐々に上昇する傾向が見られた.

また,3群間の比較において疾患や疼痛罹患期間,服薬の有無には有意差は見られませんでしたが,神経障害性疼痛の重症度に群間差を認めました(図2).CL1・2とCL3の間で有意差が見られたことから神経障害疼痛の重症度が起床時の高い疼痛強度に関与していることが考えられます.本研究の結果から,疼痛律動性は疾患由来ではなく,神経障害性などの疼痛性質に強く影響を受けていることが示唆されました.

図2.3群間の比較

CL1とCL2は,CL3よりも神経障害性の重症度の総得点が高かった.また,誘発痛については,CL1がCL3よりも高いスコアを示した.

本研究の臨床的意義および今後の展開

本研究は,疼痛律動性が疾患由来ではなく疼痛性質によって生じていることを示唆し,個別的な評価によって律動性を評価する必要性が示されました.今後は,疼痛律動性を踏まえた,治療介入の効果と限界について研究される予定です.

論文情報

Yoichi Tanaka, Hayato Shigetoh, Gosuke Sato, Ren Fujii, Ryota Imai, Michihiro Osumi, Shu Morioka

Medicine, 2021

関連する論文

■ Tanaka Y, Sato G, Imai R, Osumi M, Shigetoh H, Fujii R, Morioka S. Effectiveness of patient education focusing on circadian pain rhythms: A case report and review of literature. World J Clin Cases 2021; 9(17): 4441-4452

■ 田中 陽一, 大住 倫弘, 佐藤 剛介, 森岡 周. 日中の活動が慢性疼痛の日内変動に及ぼす影響─右腕神経叢損傷後疼痛を有する1症例での検討─. 作業療法 2019; 38: 117-122, 2019

問い合わせ先

畿央大学大学院健康科学研究科

田中 陽一(タナカ ヨウイチ)

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

森岡 周(モリオカ シュウ)

E-mail: s.morioka@kio.ac.jp

Tel: 0745-54-1601

Fax: 0745-54-1600