Author Archive

第20回日本神経理学療法学会学術大会で森岡 周 教授 が大会長を務めました!

去る2022年10月15~16日,当研究センター長 森岡 周 教授 が大会長を務めた「第20回日本神経理学療法学会学術大会」がグランキューブ大阪で開催されました.当研究センターのメンバーも多く参加しましたので,簡単ではありますが,私,大住倫弘がそのレポートをここに残しておきます.

注)私自身は,学術大会の準備・運営には全くかかわっておらず,分かったようなことを書いたら運営陣にお叱りをもらいそうなので,あくまでニューロリハ研究センターのメンバーとしての立場からレポートします.

今回の学術大会の参加者は約3,000人だったようで,まさに歴史に残る学術大会だったようです.そして,「対面形式」という壁を見事に破るひとつの大きな出来事となったように思います.何より,私自身がこれほどまで “余韻” が残る学術大会を経験したことがありません.学術大会後の数日間,この余韻の中で日々を過ごされている方は多いのではないでしょうか?

さて,当日は,まず最初に 森岡 周 教授 からの 大会長講演「我々はどこから来たのか、どうあるべきなのか」で会場全体が一気に厳かな雰囲気になりました.ポスター発表や企業展示などで会場はワイワイしてはいるものの,一定の真剣さがずっと存在していたように感じました.

教育講演,シンポジウムなどでは,当研究センターのメンバーも活躍していますが,なんといっても,口述発表・ポスター発表が非常に盛り上がって,本研究センターのメンバーも大いにディスカッションできたようです.私の同級生・先輩・後輩も多く発表しており,当研究センターの 松尾 篤 教授 が「学術集会を同窓会みたいにしたらええねん」と昔に言っていたことが見事に実現したように思います.←10年以上も前の言葉なので,ご本人はお忘れになっている可能性がありますが.

レポートを書けば書くほど,今回の学術大会の素晴らしさが薄まってしまいますので,長々と書いてしまった下書きは全て削除するとともに,以下に,当研究センターのメンバーが発表した演題名と写真を載せて,それでレポートとさせて頂きます.

学術大会前の数週間,いや数ヶ月間ずっと不安そうにされていた森岡 周 教授の想いが報われてホッとしております.運営陣の皆様,有難うございましたm(__)m

ニューロリハビリテーション研究センター

准教授 大住倫弘

以下,当研究センターのメンバーの発表タイトル

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

〇 大会長講演

「我々はどこから来たのか、どうあるべきなのか」センター長・教授 森岡 周

〇 教育講演

「歩行を実現する神経メカニズム」准教授 岡田 洋平

「高次脳機能を可能にする神経メカニズム」准教授 信迫 悟志

〇 シンポジウム

ー筋シナジーと歩行

「脳卒中者の歩行障害と筋シナジー」 客員研究員 水田 直道

-中枢性疼痛の脳内メカニズムとリハビリテーション

「脳卒中後疼痛の表現型における病態分析」博士後期課程 井川 祐樹

「脳卒中後疼痛における臨床評価の最適化とリハビリテーションの検討」准教授 大住 倫弘

- 脳卒中患者の入院と生活期を繋ぐリアルワールドエビデンスの創出に向けて

「脳卒中患者の入院と生活期を繋ぐリアルワールドエビデンスの必要性」客員研究員 石垣 智也

「データベース構築に必要なアウトカム評価の課題と展望」 博士後期課程 尾川 達也

- パーキンソン病診療の近未来へのロードマップ

「パーキンソン病の理学療法の現状と今後の展望」准教授 岡田 洋平

「パーキンソン病患者のUnmet Rehabilitation Needsに対する理学療法介入の現状と今後の展開」博士後期課程 成田 雅

- 身体性変容から生きにくさを探る

「”私が運動を制御している”と感じられることの意義とは?」客員研究員 宮脇 裕

「無いはずの手に経験する痛みへ接近する」准教授 大住 倫弘

- 我々は何者か?「Neurological PT」とは

「従来の評価手法・データ分析プロセス再考による障害の特徴づけ」 博士後期課程 藤井慎太郎

〇 口述発表

「橋梗塞症例における発症初期から歩行自立までの立位姿勢制御の経過」博士後期課程 赤口 諒

「脳卒中患者の不整地歩行の特徴」博士後期課程 乾 康浩

「回復期脳卒中患者の実生活環境における歩行の冗長性の特徴」 客員研究員 西 祐樹

「脳卒中患者の歩行における筋シナジー併合の下降性神経メカニズム」客員研究員 水田 直道

「脊髄小脳変性症における歩行不安定性の検証」修士課程 奥田 悠太

「パーキンソン病患者の起居動作能力低下の関連要因の解明」博士後期課程 成田 雅

「小脳への経頭蓋直流電気刺激が小脳性失調患者の歩行および姿勢動揺に与える影響:症例研究」修士課程 佐藤 悠樹

「行為‐結果規則性の知覚感度の発達変化」 准教授 信迫 悟志

「脳卒中症例の物体把持時の運動出力発揮・制御特性」 博士後期課程 赤口 諒

「回復期脳卒中患者における上肢活動量の時空間特性 ―加速度計を用いた特徴分類―」 修士課程 南川 勇二

〇 ポスター発表

「身体知覚異常と特異的に関連する痛みの性質分類および疼痛表現」客員研究員 重藤 隼人

「視床病変5症例における中枢性脳卒中後疼痛の特徴の違い」博士後期課程 井川 祐樹

「脳卒中後疼痛患者の痛みと温度感覚障害に対するサーマルグリル錯覚を用いた検証」博士後期課程 松田 総一郎

「パーキンソン病症例における姿勢制御特性」博士後期課程 藤井 慎太郎

「回復期脳卒中患者における立位制御能の経時的変化 :SDA 解析と周波数解析を用いた単一症例研究」修士課程 立石 貴樹

「静止立位と安定性限界の特徴からみた立位姿勢障害の評価」修士課程 長尾 綾菜

「両眼性複視を呈した症例に対する眼球運動練習の亜急性期経過」客員研究員 渕上 健

「脳卒中患者の歩行自立度予後予測モデル(TWIST model) の外的妥当性の検証」客員准教授 植田 耕造

「年齢別による能動・受動的注意機能の比較」修士課程 緒方 練人

「歩行中の感覚運動不一致に関する研究」客員研究員 林田 一輝

「脳卒中後肩痛の特性は痛み部位の広がりによって異なる」博士後期課程 古賀 優之

【WEB開催】第2回 発達科学と小児リハビリテーション研究会-SECOND IMPACT-

信迫悟志

プログラム

【日時】2022年12月1日(木)19:00-21:30(WEBライブ配信のみ)

【開催方法】WEB開催*ご参加には,Zoomを利用できる環境が必要です.

19:00-19:10「会を始めるにあたり」

畿央大学 信迫悟志

19:10-20:00 話題提供1「CO-OPアプローチの有効性に関するエビデンスと今後の課題」

中部大学 塩津裕康

20:10-21:00 話題提供2「小児疾患に対するロボットリハビリテーション-現況と課題を考える―」

神戸医療福祉センターにこにこハウス 川崎詩歩未

21:00-21:30 ディスカッションタイム(話題提供者2名+ゲストコメンテーター2名+信迫)+質疑応答

ゲストコメンテーター

浅野大喜(日本バプテスト病院)

儀間裕貴(東京都立大学)

参加申し込み

Peatixを利用して参加して頂きます.以下のURLからPeatixチケットページをご確認下さい.

https://kionrcdevelopment2022.peatix.com

問い合わせ先

E-MAIL:s.nobusako@kio.ac.jp(畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター 信迫悟志)

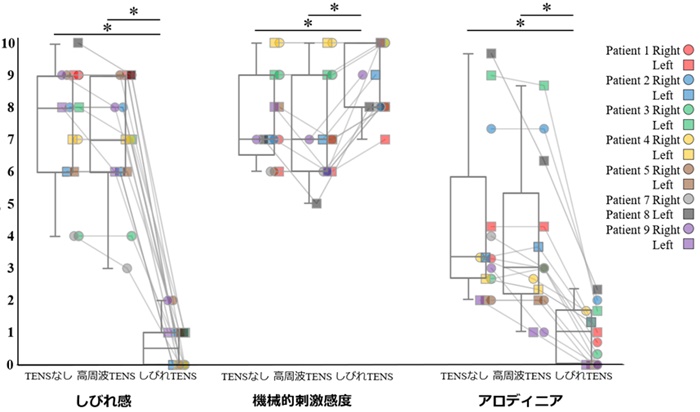

しびれ感に対する新たな経皮的神経電気刺激の効果

PRESS RELEASE 2022.8.25

しびれ感は「感覚神経伝導路の障害によって起こる自発性異常感覚」と定義される神経症状であり,ADLやQOLが著しく阻害されます.長崎大学生命医科学域(保健学系)および畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター客員研究員の 西 祐樹らは,しびれ感に対する新たなリハビリテーション介入として“しびれ同調TENS”を開発し,脊髄機能不全症例における即時効果を明らかにしました.この研究成果はFrontiers in Human Neuroscience(A novel form of transcutaneous electrical nerve stimulation for the reduction of dysesthesias caused by spinal nerve dysfunction: A case series)に掲載されています.

研究概要

脊髄損傷や頚椎症性脊髄症等の脊髄機能不全を呈する多くの患者において,ビリビリ,チクチク,ヒリヒリと表現されるしびれ感が生じます.しびれ感は「感覚神経伝導路の障害によって起こる自発性異常感覚」と定義され,ADLやQOLが著しく阻害されます.そのため,しびれ感に対する治療介入の必要性は極めて高いといえます.しかしながら,しびれ感に対する薬物療法は効果が乏しく,有害事象のリスクが高いことがシステマティックレビューにおいて報告されています.また,リハビリテーションによる改善は困難とされており,しびれ感に対する体系的な介入は十分に確立されていないのが現状でした.

長崎大学生命医科学域(保健学系)および畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター客員研究員 西 祐樹ら は,経皮的神経電気刺激(TENS)の周波数と強度をしびれ感に同調させる“しびれ同調TENS”を開発し,即時的効果を検証しました.その結果,しびれ同調TENSによりしびれ感が著明に改善したことを明らかにしました.加えて,しびれ感の改善に伴い,感覚障害や触るだけで痛い症状(アロディニア)の改善も認めました.

本研究のポイント

・脊髄機能不全によるしびれ感に対して,TENSの周波数と強度をしびれ感に一致させる”しびれ同調TENS”を行った.

・その結果,しびれ感だけでなく,感覚障害やアロディニアも改善した.

・既存のTENSの理論では説明できない新たな作用機序による効果の可能性がある.

研究内容

脊髄損傷や頚椎症性脊髄症等の脊髄機能不全症例9名に対して,まず電気刺激に対するしびれ感の評価を行いました.具体的には経皮的神経電気刺激(TENS)の周波数と強度を,主観的なしびれ感の細かさ(ビリビリ,チクチクの間隔)と強度に同調させる手続きを行います.これにより,しびれ感をニューロンの発火頻度を反映する「周波数」と動員される神経線維数を反映する「刺激強度」というパラメータにて定量的にしびれ感を評価することが可能になります.そして,しびれ感に同調したTENS(しびれ同調 TENS)の実施前および実施中にマクギル痛み質問票ならびに定量的感覚検査(QST)を行いました.

図1.しびれ同調TENSによる効果

しびれ感や感覚障害,アロディニアに対して,しびれ同調TENSが従来の高周波TENSよりも効果があることを示しています.

その結果,しびれ同調TENSにより即時的にしびれ感の著明な改善が観察されました.多くの症例において「しびれ感とTENSによる電気が流れる感覚が打ち消し合ってどちらもなくなった」と表現しており,感覚障害や触るだけで痛いアロディニアも有意に改善されました.このしびれ感とともにTENSの感覚までも減弱する現象は,従来の下降性疼痛抑制系やゲートコントロール理論では説明できず,新たなメカニズムによりしびれ感が改善している可能性があります.一方,体性感覚誘発電位が消失している,つまり重度感覚障害の症例においては,しびれ感にTENSを同調させることができず,適応とはなりませんでした.これらのことから,知覚に関連した脳領域におけるしびれ感の抑制や,しびれ感に関連した末梢神経線維を選択的に遮断するbusy line effectが作用メカニズムとして推察されます.

本研究の臨床的意義および今後の展開

しびれ同調TENSは,治療に難渋してきたしびれ感に対する新たな介入手法であり,リハビリテーションの介入領域を拡大する可能性があります.今後はしびれ同調TENSの長期的効果の検証や作用機序の解明に取り組む予定です.

論文情報

Nishi Y, Ikuno K, Minamikawa Y, Igawa Y, Osumi M, Morioka S

Frontiers in Human Neuroscience, 2022

問い合わせ先

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

客員研究員 西 祐樹

センター長 森岡 周

Tel: 0745-54-1601

Fax: 0745-54-1600

Mail: s.morioka@kio.ac.jp

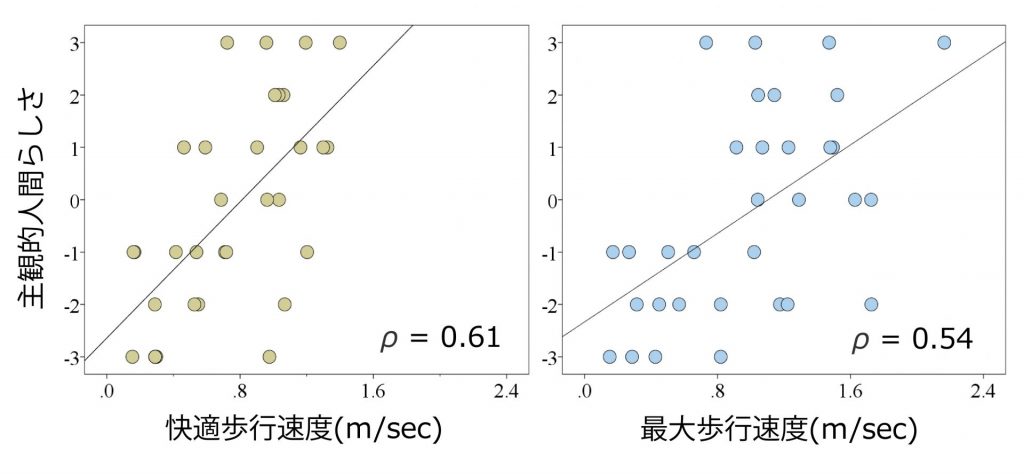

歩行速度が遅いと「まるで人間ではないみたい」と感じてしまう

PRESS RELEASE 2022.8.4

脳卒中患者は,歩行中の自身のことを「まるでロボットみたい」「人間ではないみたい」と訴えることがあります.しかしながら,どのような要因がそのような経験をしているのかは明らかにされていませんでした.畿央大学ニューロリハビリテーション研究センターの 林田 一輝 客員研究員 と 森岡 周 教授らは,歩行速度が主観的な人間らしさと関係していることを明らかにしました.この研究成果はRehabilitation Process and Outcome誌(Association Between Self-Perceived General Human-Likeness During Walking and Walking Speed in Stroke Patients: A Preliminary Study)に掲載されています.

研究概要

多くの脳卒中患者において,社会生活で自立した生活を送るために,歩行能力の回復を優先していることがわかっており,特に歩行速度が日常生活に重要な要因となることが多くの先行研究で明らかとなっています.しかし,たとえ歩行を再獲得することができたとしても運動麻痺などの影響で,健常人と同じような速度で歩くことが難しいことも事実です.他方,脳卒中患者は,歩行中の自身について「まるでロボットみたい」「人間ではないみたい」といった悲観的な感情について頻繁に訴えることがあります.このような悲観的な感情は,身体に障害を患った自分自身と健康的な人たちとを比べてしまうことで湧き上がってしまうと考えられ,他者との交流が必須である社会参加を妨げてしまう可能性があります.しかしながら,どのような要因が脳卒中患者の歩行中の「人間らしさ」に関わっているのか,これまでの研究では全く検討がなされていませんでした.そこで,畿央大学ニューロリハビリテーション研究センターの 林田 一輝 客員研究員ら の研究チームは,歩行中の主観的人間らしさには,歩行速度が関連すると仮説を立て,脳卒中患者を対象とした横断調査を行いました.その結果,脳卒中患者の歩行中の主観的人間らしさと歩行速度に正の相関関係があることを示しました.

本研究のポイント

・脳卒中患者の歩行中の人間らしさの主観的側面を評価した.

・主観的な人間らしさは速く歩く能力が高い人ほど感じられる.

研究内容

32名の脳卒中患者を対象にして,10m歩行テストを快適歩行速度と最大歩行速度の2条件で測定し,歩行直後に人間らしさについて,7段階のリッカート尺度にて評価しました.臨床的評価では,運動麻痺の指標であるFugl-Meyer assessment,自身に対する主観に影響しうる抑うつSelf-Rating Depression ScaleとアパシーApathy Scaleについて評価しました.その結果,快適歩行速度および最大歩行速度において,主観的な人間らしさとそれぞれ正の相関関係があることが示されました(図1).つまり,歩行速度が遅い程,人間らしさを感じにくい傾向があることが示されました.一方で,抑うつやアパシーといった心理バッテリーと人間らしさには相関関係を認めませんでした.先行研究での報告では,健康な高齢者の快適歩行速度と最大歩行速度の差は約0.45m/sですが,本研究で確認された脳卒中患者の快適歩行速度と最大歩行速度の差は0.23m/sでした.このように,快適歩行速度と最大歩行速度との幅が狭いことは,歩行速度を自由に選択できないことを示しており,今回の対象者は人間らしい歩行に対する主観的な認識を低下させている可能性が示唆されます.上田ら(2003)は,ICF(International Classification of Functioning, Disability and Health, 国際生活機能分類)の観点において患者の主観的体験を理解することの重要性が強調されている.本研究では,歩行時の人間らしさに対する認識が,ICFにおける活動制限の主観的側面と関連する可能性を示唆しています.歩行時のネガティブな主観的体験による参加制限の可能性を理解することは,患者の地域活動への参加を促す上で有用な情報となり得る,と主張されています.

図1:歩行中の人間らしさと歩行速度との関係

脳卒中患者における歩行中の人間らしさと歩行速度に正の相関関係があることを示す.

本研究の臨床的意義および今後の展開

本研究成果は,歩行中の人間らしさについて調査した初めての研究です.このような主観的側面は,社会参加を妨げる一つの要因となる可能性があり,今後は,このような主観的側面と社会参加との関連性について研究される予定です.

論文情報

Kazuki Hayashida, Ryota Nakazono, Nami Yamamichi, Masa Narita, Koichiro Onishi and Shu Morioka

Rehabilitation Process and Outcome, 2022

問い合わせ先

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

客員研究員 林田一輝

センター長 森岡 周

Tel: 0745-54-1601

Fax: 0745-54-1600

Mail: s.morioka@kio.ac.jp

第2回痛みのニューロリハビリテーション研究会を開催しました!

2022.7.21 に WEB上で「第2回痛みのニューロリハビリテーション研究会」を開催しました!

今回のテーマは「痛みと運動障害」であり,宮原克典 先生(北海道大学),今井亮太 先生(大阪河崎リハビリテーション大学)をお招きしてディスカッションしてもらいました.

宮原先生からは「身体図式」を丁寧に説明してもらい,その視点から痛みの経験を説明してもらいました.痛みの前反省的経験についての話は,運動障害に対するリハビリテーションのヒントになるものでした.宮原先生の御厚意で資料が公開されていますので,以下URLからダウンロードすることができます.

https://researchmap.jp/kmiyahara/presentations/38970194

今井先生からはバーチャルリアリティ空間でのリハビリテーションについて話して頂きました.とても面白い近未来的な取り組みをされていて,リハビリテーション現場から仮想空間に飛んで運動療法をするのが当たり前になる時代がもうすぐ訪れそうな予感がしました.

今回の研究会では,現象学を研究されている立場の研究者と,リハビリテーションを実践している研究者からトークしてもらったということで,これまでに足りなかった視点が新たに生まれたのではないかと思います.今後も,このような企画をしていきたいと考えていますので,今後とも宜しくお願い致しますm(__)m

参加された皆様,トークして頂いた先生方,この度は有難うございました!

畿央大学 大住倫弘

脳卒中後運動障害は予測誤差と運動主体感の関係性を変容させる

PRESS RELEASE 2022.6.17

「自分が自分の運動を制御している」という感覚である運動主体感は,運動の感覚フィードバックとその内的な予測の比較照合から得られる予測誤差に基づくことが報告されています.畿央大学大学院博士後期課程 修了生の宮脇裕氏(現・国立研究開発法人産業技術総合研究所人間拡張研究センター)と森岡周教授は,仁寿会石川病院リハビリテーション部の大谷武史室長と共同し,2名の脳卒中患者を対象に,脳卒中後の運動障害が予測誤差と運動主体感の関係性に及ぼす影響を検証しました.この研究成果は,Journal of Clinical Medicine誌(Impaired Relationship between Sense of Agency and Prediction Error Due to Post-Stroke Sensorimotor Deficits)に掲載されています.

研究概要

自己由来感覚と外界由来感覚を区別することは自他帰属と呼ばれ,感覚結果を自己帰属したときに「自分が自分の運動を制御している」という運動主体感が生じます.運動主体感は,運動の感覚フィードバックとその内的な予測の比較照合から得られる予測誤差に基づき,この誤差が小さい場合に生じることが報告されています.しかし,脳卒中後患者では,感覚運動障害を通した比較照合システムの破綻により,予測誤差と運動主体感の関係性が変容している可能性が提唱されています.

この可能性を精査するために,宮脇裕氏と森岡周教授は,大谷武史室長(仁寿会石川病院リハビリテーション部)と共同し,2名の脳卒中後患者および3名の健常成人を対象に,脳卒中後運動障害が予測誤差と運動主体感の相関関係に及ぼす影響を予備的に検証しました.その結果,運動障害がごく軽度の患者や健常者に比べて,強い運動障害を有する患者では,自他帰属のエラーが大きく,自他帰属と予測誤差間の相関が低いことが示されました.

本研究のポイント

■運動障害が軽度の患者に比べ,より強い運動障害を有する患者では,自他帰属に大きなエラーを認めた.

■この患者では自他帰属に対する予測誤差の許容範囲が拡大しており,脳卒中後運動障害が自他帰属と予測誤差の関係性を変容させることが示唆された.

研究内容

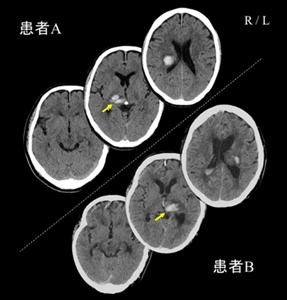

中等度の運動障害を有する患者Aと運動障害がごく軽度の患者B,および3名の健常成人が実験に参加しました.本研究では,運動障害の影響を検証するために,高次脳機能障害を招きうる皮質損傷を有さない患者を対象としました(図1).麻痺肢の運動機能については,上肢の脳卒中後運動障害の包括的評価法であるFugl-Meyer Assessment of upper extremityやAction Research Arm Testなどを用いて評価しました.

図1:患者A・Bの脳損傷部位

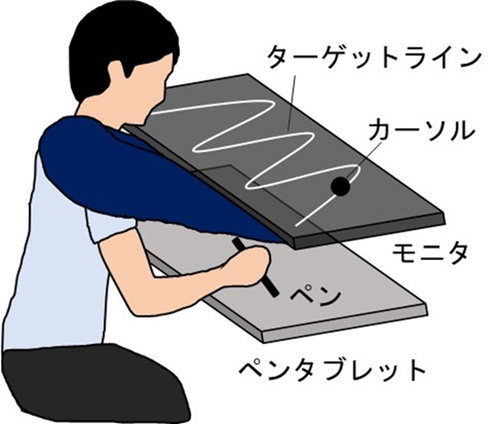

参加者は,モニタ上に表示されたターゲットラインをなぞるようにペンタブレット上で正弦曲線運動を遂行しました(図2).この際,視覚フィードバックとしてカーソルが表示されました.カーソルの動きに,自分のリアルタイムの運動が反映されている場合(SELF条件)と,事前に記録した運動が反映されている場合(FAKE条件)がありました.参加者は,自分の実際のペン運動とカーソル運動の時空間的な一致性に基づいて,カーソルを自分が制御していると感じるかを「1(他者)~9(自己)」のスケールで主観的に判断することを求められました.この課題中に,参加者のペン位置とカーソル位置間の距離を予測誤差の指標として測定し,自他判断スコアとの相関係数を算出しました.

図2:実験セットアップ

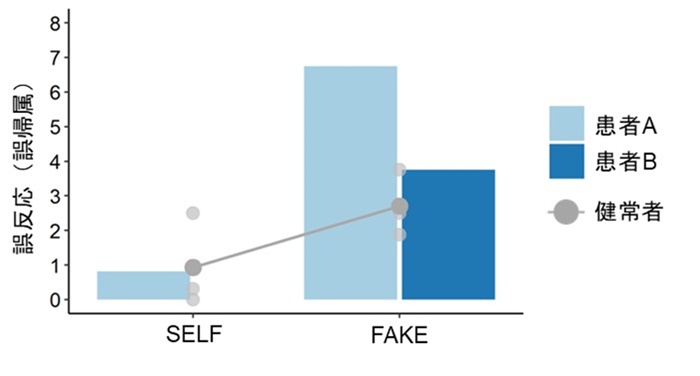

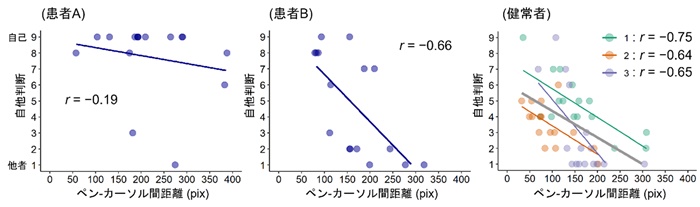

結果として,患者Bや健常者に比べて患者Aでは,FAKE条件において自他判断のエラー(誤帰属)が大きく(図3),予測誤差の指標であるペン-カーソル間距離と自他判断スコアの相関係数が低いことが示されました(図4).一方で,SELF条件では,参加者間で自他判断のエラーに著明な差を認めませんでした.

図3:SELF条件とFAKE条件における誤帰属

図4:FAKE条件におけるペン-カーソル間距離(予測誤差)と自他判断スコアの相関関係

本研究の臨床的意義および今後の展開

これらの結果は,運動障害を有する患者では自他帰属に対する予測誤差の許容範囲が拡大している可能性を示し,脳卒中後運動障害が予測誤差と運動主体感の関係性を変容させることを示唆しています.さらなる研究により,運動障害を有する患者がどのように自他帰属をなしているのか,またその変容が身体機能などにどのような影響を及ぼすのかを明らかにする必要があると考えられます.

論文情報

Miyawaki Y, Otani T, Morioka S

Journal of Clinical Medicine, 2022

問い合わせ先

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

客員研究員 宮脇 裕

センター長 森岡 周

Tel: 0745-54-1601

Fax: 0745-54-1600

Mail: s.morioka@kio.ac.jp

【WEB開催】第2回 痛みのニューロリハビリテーション研究会

大住倫弘

プログラム

【日時】2022年7月21日(木)19:00-21:30(WEBライブ配信のみ)

【開催方法】WEB開催*ご参加には,Zoomを利用できる環境が必要です.

19:00-19:40「痛みによってどのように運動が悪くなるのか」

畿央大学 大住倫弘

19:50-20:30「身体図式と痛み」

北海道大学 宮原克典

Researchmapリンク

20:45-21:15 「仮想現実を利用したリハビリテーション」

大阪河崎リハビリテーション大学 今井亮太

Researchmapリンク

参加申し込み

Peatixを利用して参加して頂きます.以下のURLからPeatixチケットページをご確認下さい.

https://kionrcpain2022.peatix.com

問い合わせ先

E-MAIL:m.ohsumi@kio.ac.jp(畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター 大住倫弘)

慢性腰痛患者の筋活動分布には痛みの性質と疼痛部位が影響する

PRESS RELEASE 2022.5.30

痛みは筋活動を変化させますが,慢性腰痛患者では屈曲位から体幹を伸展させる(おじぎをした状態から体を起こす)時に,痛みにより腰の筋肉の活動が増強もしくは減弱することが報告されています.しかしながら,痛みの強さと部位が筋活動にどのように影響するかは明らかにされていませんでした.畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター客員研究員 重藤 隼人らは,慢性腰痛症例を対象に,痛みの性質に着目して痛みの強さ・部位と筋活動分布の関連性を調査し,痛み強度が増すにつれて、痛みを感じている部位周囲の筋活動を抑制する運動適応が痛みの性質に依存することを明らかにしました.この研究成果は,Pain Research and Management誌 (The pain intensity/quality and pain site associate with muscle activity and muscle activity distribution in patients with chronic low back pain: Using a generalized linear mixed model analysis)に掲載されています.

研究概要

慢性腰痛患者の筋活動の特徴として,立位で体幹を屈曲した時に,屈曲位から体幹を伸展させる時に背筋群の筋活動が増強もしくは減弱することが報告されています.また,痛みによって筋活動分布を変化させることも報告されています.しかし,疼痛強度と部位が筋活動にどのように影響するかは明らかにされておらず,そして疼痛の性質による筋活動への影響も検証されておらず,疼痛強度・部位および疼痛の性質と筋活動分布の関連性は明らかにされていませんでした.

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター客員研究員の重藤隼人らの研究チームは,疼痛の性質・強度・部位と筋活動分布の評価を行い,一般化線形混合モデル分析を用いて,疼痛の性質に着目して疼痛強度と部位がどのように筋活動分布に影響するかといった関連性を検証しました.その結果,神経障害性疼痛の強度が増すと体幹屈曲位から伸展する時の背筋群の筋活動は抑制されることが明らかになりました.また,持続痛・間欠痛・神経障害性疼痛・感情表現に該当する疼痛の性質に依存して疼痛強度が増すにつれて,疼痛部位周囲の筋活動を抑制する運動適応が存在することを明らかにしました.

本研究のポイント

■ 疼痛の性質に着目して,疼痛強度・部位と筋活動分布の関係を調査した.

■ 神経障害性疼痛の強度が増すと,屈曲位から伸展する時の背筋群の筋活動が抑制されることが明らかにされた.

■ 疼痛強度が増すにつれて、疼痛部位周囲の筋活動を抑制する運動適応が痛みの性質に依存することが明らかにされた.

研究内容

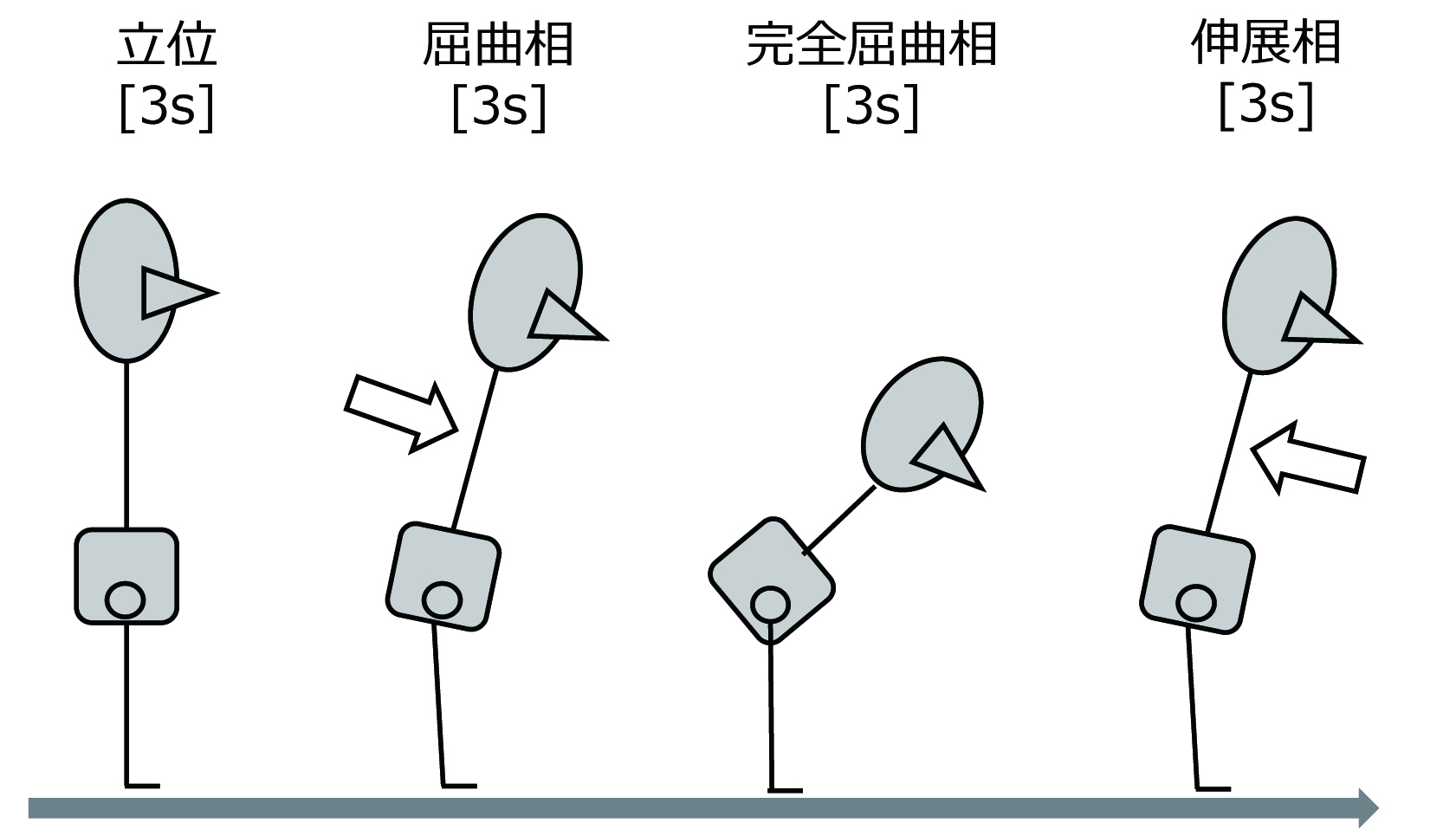

慢性腰痛患者を対象に,疼痛部位・性質の評価と筋活動の評価を行いました.痛みの性質はSFMPQ-2を用いて評価しました.筋活動は表面筋電図を用いて,立位体前屈課題時(図1)の脊柱起立筋の筋活動を測定し,主動作筋の筋活動として体幹屈曲位から伸展させる時の筋活動と筋活動分布の重心を算出しました.また,疼痛部位と筋活動分布の重心との間の距離を算出しました.

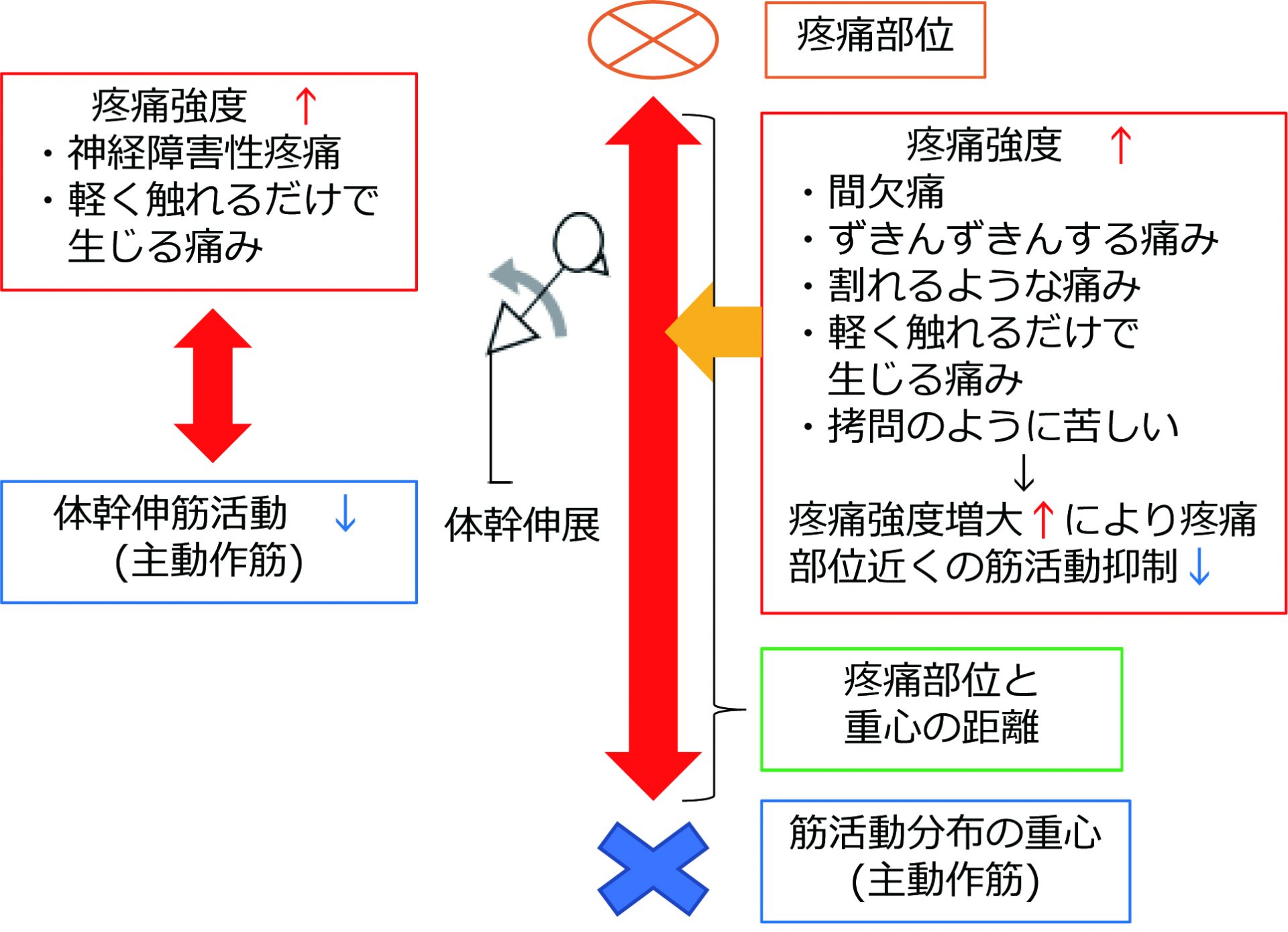

図1.立位体前屈課題 © 2022 Hayato Shigetoh

一般化線形混合モデル分析という解析方法を用いて,疼痛強度・性質,疼痛部位および筋活動の関係を検証しました.筋活動に対する疼痛強度・性質の影響を検証した結果,「神経障害性疼痛」・「軽く触れるだけで生じる痛み」の疼痛強度が増すと背筋群の筋活動が抑制される関係が認められました.疼痛部位と筋活動分布の重心との間の距離に対する疼痛強度・性質の影響を検証した結果,「間欠痛」・「ずきんずきんする痛み」・「割れるような痛み」・「拷問のように苦しい」・「軽く触れるだけで生じる痛み」の疼痛強度が増すと距離が増大する関係が認められました.筋活動分布の重心は筋活動が高い部位を示していることから,疼痛強度が増大すると疼痛部位に近い部位の筋活動が抑制される反応が,疼痛性質に依存しているということを示しています(図2).

図2.疼痛強度・部位と筋活動の相互作用を説明したモデル © 2022 Hayato Shigetoh

特定の疼痛性質の強度が増大すると,主動作筋の筋活動が抑制された.疼痛部位と筋活動分布の関係性に着目すると,特定の疼痛性質の強度が増大することによって疼痛部位近くの主動作筋の筋活動が抑制された.

研究グループは,この結果について,疼痛による主動作筋の筋活動の抑制を示す疼痛適応モデル(pain adaptation model)のメカニズムが反映された結果であり,疼痛性質に依存した筋活動の変化は,腰痛関連組織に由来した疼痛性質が筋活動に影響した結果であると考察しています.

本研究の臨床的意義および今後の展開

本研究成果は,疼痛の性質によって疼痛強度・部位による筋活動分布の変化が異なることが示され,痛みの性質に着目して痛みと運動制御の関連性を捉える重要性が示されました.今後は慢性腰痛患者の運動制御のメカニズムについて研究される予定です.

論文情報

Shigetoh H, Nishi Y, Osumi M, Morioka S

The pain intensity/quality and pain site associate with muscle activity and muscle activity distribution in patients with chronic low back pain: Using a generalized linear mixed model analysis

Pain Research and Management, 2022

関連する先行研究

1. Shigetoh H, Nishi Y, Osumi M, Morioka S. Combined abnormal muscle activity and pain-related factors affect disability in patients with chronic low back pain: An association rule analysis. PLoS One. 2020 Dec 17;15(12):e0244111.

2. Shigetoh H, Nishi Y, Osumi M, Morioka S. Temporal associations between pain-related factors and abnormal muscle activities in a patient with chronic low back pain: A cross-Lag correlation analysis of a single case. J Pain Res. 2020 Dec 3;13:3247-3256.

問い合わせ先

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

客員研究員 重藤 隼人

センター長 森岡 周

Tel: 0745-54-1601

Fax: 0745-54-1600

Mail: s.morioka@kio.ac.jp

手先の不器用な子供は物体把持における空間的安定性が低下している

PRESS RELEASE 2022.5.16

発達性協調運動障害(DCD)は「運動の不器用さ」を特徴とし,字を書くことやボールを使うスポーツ等,協調的な把持制御が要求される日常生活動作に障害をきたします.畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター客員研究員の西祐樹らは,手先が不器用な子どもは,物体を持ち上げ,保持する際に把持位置のずれや物体の傾き,指の滑り・転がりといった空間的安定性が低下することを明らかにしました.この研究成果はBrain Sciences誌の特集号(New Insights in Developmental Coordination Disorder (DCD))Spatial Instability during Precision Grip–Lift in Children with Poor Manual Dexterityに掲載されています.

研究概要

発達性協調運動障害(DCD)は「運動の不器用さ」を特徴とし,字を書くことやボールを使うスポーツ等,協調的な把持制御が要求される日常生活動作に障害をきたします.このような把持制御障害は思春期から成人期まで続くため,臨床的問題となっています.一般的に物体を持ち上げ保持する場合,物体の傾きを最小限にするために,物体の中心近くを把持し,物体が滑らないように十分な把持力を発揮する必要があります.また,物体の重さによって把持力を調整する必要があります.このような複雑な把持制御は内部モデルにおける感覚―運動統合が基盤となっています.DCDでは内部モデルが障害されていることが知られており,物体把持における把持力の変動が大きくなることが報告されています.しかしながら,把持制御の重要な構成要素である空間的安定性については明らかになっていませんでした.

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター 客員研究員 西 祐樹ら の研究チームは,手先が器用あるいは不器用な子どもにおける物体を持ち上げ,保持する際の把持制御を調査しました.その結果,手先が不器用な子どもは,把持位置のずれや物体の傾き,指の滑り・転がりといった空間的安定性が低下ていることが明らかになりました. 加えて,不器用な子どもは物体の重さの違いによって,柔軟に把持力を調整していましたが,空間的安定性は適応できないことも明らかになりました.

本研究のポイント

■ 手先が器用あるいは不器用な子どもを対象に物体把持課題における空間的安定性を評価した.

■ 手先が不器用な子どもは把持位置のずれや物体の傾き,指の滑りといった空間的安定性が低下していた.

■ 手先が不器用な子どもは重量の違いによっても空間的安定性は変化した.

研究内容

6-12歳の子どもたちは,M-ABC2のよって手先が器用・不器用な群に分けられ,物体(不透明の箱を取り付けた特注の6分力フォースプレート)を持ち上げ,保持する課題を行いました(図1).箱の中に重錘を入れることができ,重量条件(計800g)および軽量条件(計300g)をそれぞれ10試行行いました.計測されたデータから,平均把持力,変動性,圧中心(COP)の軌跡(指の滑り,転がりを反映),把持位置,物体の傾きを算出しました.

図1.本研究における計測データ

(A)計測機器.(B)物体把持課題中の把持力,負荷力,物体の傾きの経時的データ.(C)物体把持課題中のCOPデータ

その結果,手先が不器用な子どもは把持力の変動性に加え,把持位置のずれや物体の傾き,指の滑り・転がりといった空間的安定性が低下しました. また,不器用な子どもは物体の重さの違いによって,柔軟に把持力を調整していましたが,軽量条件ではCOPの軌跡が延長しました.また,平均把持力とCOPの軌跡は有意な負の相関関係を,物体の傾きと把持位置は有意な負の相関関係を示しました.内部モデルにおいて運動予測(握力など)と実際の感覚フィードバック(重さ,摩擦,トルクなどの触覚情報,物体の滑りや転がりなどの視覚情報)の不一致により誤差信号が発生し,把持制御をリアルタイムで修正しています.一方,手先が不器用な子どもは内部モデルにおけるフィードバック情報と運動指令の統合が損なわれており,触覚情報を効果的に運動に利用する能力が低下していることが知られています.したがって,本研究の結果において,手先が不器用な子どもは感覚―運動統合の欠損によるオンライン運動制御の障害によって,空間的安定性が低下している可能性があります.

本研究の臨床的意義および今後の展開

本研究は,手先の不器用さに関して,空間的不安定性の観点から明らかにした点で臨床的意義があります.今後は,触覚の感度が向上し感覚―運動統合を改善させる介入研究を行う予定です.

論文情報

Nishi Y, Nobusako S, Tsujimoto T, Sakai A, Nakai A, Morioka S

Spatial Instability during Precision Grip–Lift in Children with Poor Manual Dexterity

Brain Sciences 2022

関連する先行研究

1. Nobusako, S.; Sakai, A.; Tsujimoto, T.; Shuto, T.; Nishi, Y.; Asano, D.; Furukawa, E.; Zama, T.; Osumi, M.; Shimada, S.; et al. Deficits in visuo-motor temporal integration impacts manual dexterity in probable developmental coordination disorder. Front. Neurol. 2018, 9, 114.

2. Nobusako, S.; Sakai, A.; Tsujimoto, T.; Shuto, T.; Nishi, Y.; Asano, D.; Furukawa, E.; Zama, T.; Osumi, M.; Shimada, S.; et al. Manual Dexterity is a strong predictor of visuo-motor temporal integration in children. Front. Psychol. 2018, 9, 948.

3. Nobusako, S.; Osumi, M.; Matsuo, A.; Furukawa, E.; Maeda, T.; Shimada, S.; Nakai, A.; Morioka, S. Subthreshold vibrotactile noise stimulation immediately improves manual dexterity in a child with developmental coordination disorder: A single-case study. Front. Neurol. 2019, 10, 717.

4. Nobusako, S.; Osumi, M.; Matsuo, A.; Furukawa, E.; Maeda, T.; Shimada, S.; Nakai, A.; Morioka, S. Influence of Stochastic Resonance on Manual Dexterity in Children with Developmental Coordination Disorder: A Double-Blind Interventional Study. Front. Neurol. 2021, 12, 626608.

問い合わせ先

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

客員研究員 西 祐樹

准教授 信迫悟志

Tel: 0745-54-1601

Fax: 0745-54-1600

E-mail: s.nobusako@kio.ac.jp

恐怖文脈が身体所有感と疼痛閾値に及ぼす影響

PRESS RELEASE 2022.4.27

身体的あるいは精神的な苦痛を有する人は「自分の身体」を自分のものと感じられなくなることがあり, これは身体所有感(sense of ownership)が低下した状態と考えられています.身体所有感の低下は, リハビリテーション効果を阻害するため, 身体所有感に影響する要因を検証することは重要です. 畿央大学大学院 修士課程 修了生 田中 智哉 氏 (市立福知山市民病院)と 森岡 周 教授らは, ラバーハンド錯覚実験を用いて, 外傷のある偽物の腕に対して身体所有感を惹起させる際に, その腕に対して恐怖を生じさせる言語情報を与え,その影響を検証しました. その結果, 主観的な身体所有感を増加させ, その増加の程度が大きい人ほど, 痛みを感じやすくなることを明らかにしました. この研究成果はFrontiers in Human Neuroscience誌(Verbal suggestion modulates the sense of ownership and heat pain threshold during the “injured” rubber hand illusion)に掲載されています.

研究概要

身体的および精神的な苦痛を有する人は「自分の身体」を自分のものと感じられなくなることがあり, これは身体所有感が低下した状態と考えられています.身体所有感の低下は, リハビリテーション過程において回復を阻害する因子であると考えられていることから, 身体所有感に影響を与える要因を検証することは重要です. 一般的に, 身体所有感は視覚, 触覚, 固有感覚(位置情報)といった情報など,ボトムアップ情報を統合することによって生まれると考えられています. 一方で近年では, 文脈などのトップダウン要因も関与することが議論されています. 文脈の操作として言語情報が最も簡易に用いられますが, 身体所有感に与える影響は十分に検証されていませんでした. 畿央大学大学院 修士課程 修了生 田中 智哉 氏(市立福知山市民病院)と 森岡 周 教授ら の研究グループは, ラバーハンド錯覚という錯覚現象を用いて, 外傷のある偽物の腕に対して身体所有感を生じさせる際に, トップダウン要因の操作として, その腕に対して恐怖を生じさせる言語情報を与えました. その結果, 客観的な身体所有感には影響を与えませんでしたが, 主観的な身体所有感を増加させ, その増加の程度が大きい者ほど疼痛閾値は低下し, その影響度合いには個人差があることを明らかにしました.

本研究のポイント

■ラバーハンド錯覚時に恐怖を生じさせる言語情報を与えると, 偽物の手に対する主観的な身体所有感が増加しました.

■ラバーハンド錯覚時に恐怖を生じさせる言語情報を与えると, 主観的な身体所有感と疼痛閾値には有意な負の相関関係を認め, 言語情報の影響には個人差があることがわかりました.

研究内容

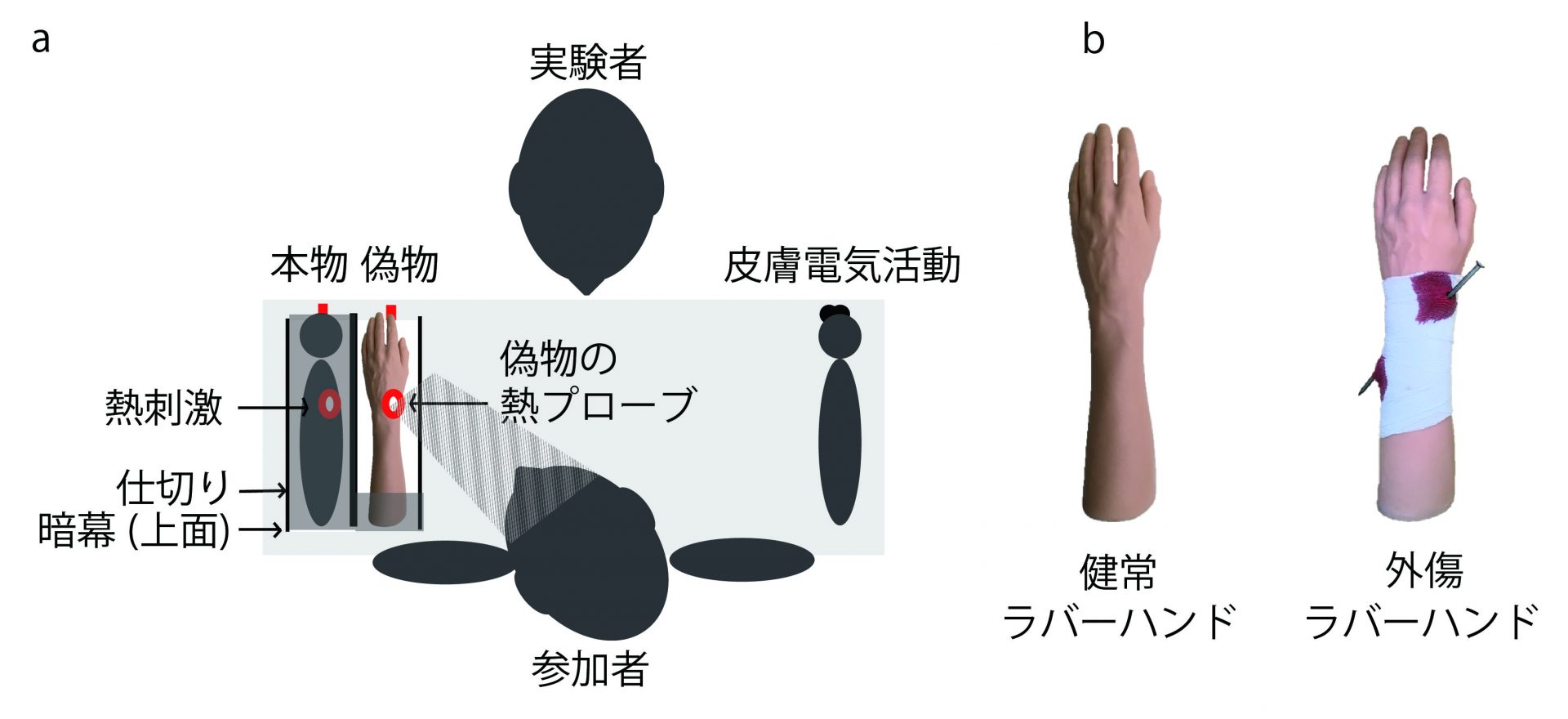

ラバーハンド錯覚: 参加者からは偽物の手のみが見えている状況(図1a)で, 実験者は筆を用いて参加者の本物の手と偽物の手に対して同じタイミングで触覚刺激を加えると, 参加者は徐々に偽物の手を自分自身の手であると錯覚します(錯覚条件). 一方, 異なるタイミングで触覚刺激を与えると, 錯覚が生じにくくなります(非錯覚条件).

本研究においても, 錯覚条件と非錯覚条件の2条件が, 第一実験では各偽物の手に対して, 第二実験では各参加者に対して行われました.

第一実験: 15名の健常人が参加し, ラバーハンド錯覚によって惹起された外傷のある偽物の腕に対する身体所有感と, 錯覚後の疼痛閾値の程度を, 外傷を有していない健常な偽物の腕のそれらの程度と比べました(図1b).

その結果, 錯覚条件における主観的な身体所有感は, 外傷のある偽物の腕と健常な腕は同程度惹起されることがわかり, 外傷のある偽物の腕を用いるラバーハンド錯覚は実験として成り立つことをまず確認しました.

図1. ラバーハンド錯覚の実験セット(a) と使用したラバーハンド (b)

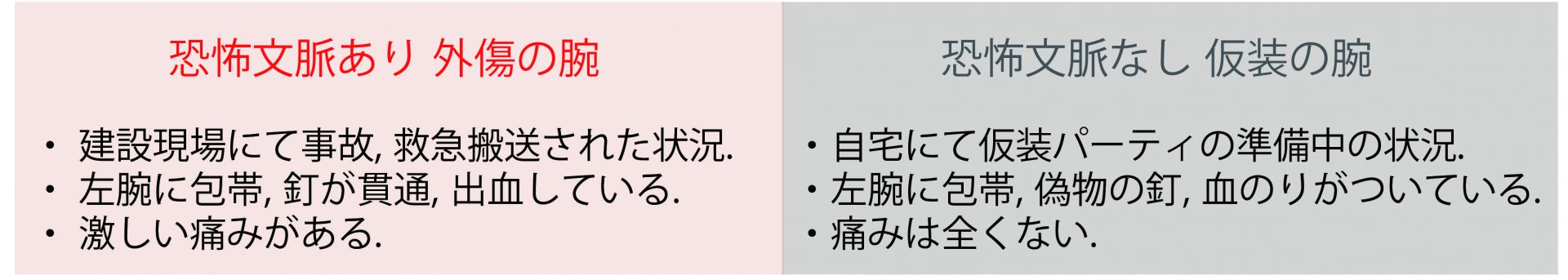

第二実験: 30名の健常人が参加し, 外傷のある偽物の手のみを用いたラバーハンド錯覚を行いました. その際, 参加者はランダムに「恐怖文脈あり」と「恐怖文脈なし」の2グループ(それぞれ, 15名ずつ)に分けられました. 「恐怖文脈あり」はラバーハンド錯覚を行う際に, その偽物の腕に対して恐怖文脈を生じさせる言語情報を与えました. 一方,「恐怖文脈なし」は, その腕に対して恐怖文脈を引き起こさない言語情報を提示しました(図2).

図2. 言語情報の要約

釘が刺さっている腕の背景について各グループ「恐怖文脈あり」と「恐怖文脈なし」で異なる説明を行った.

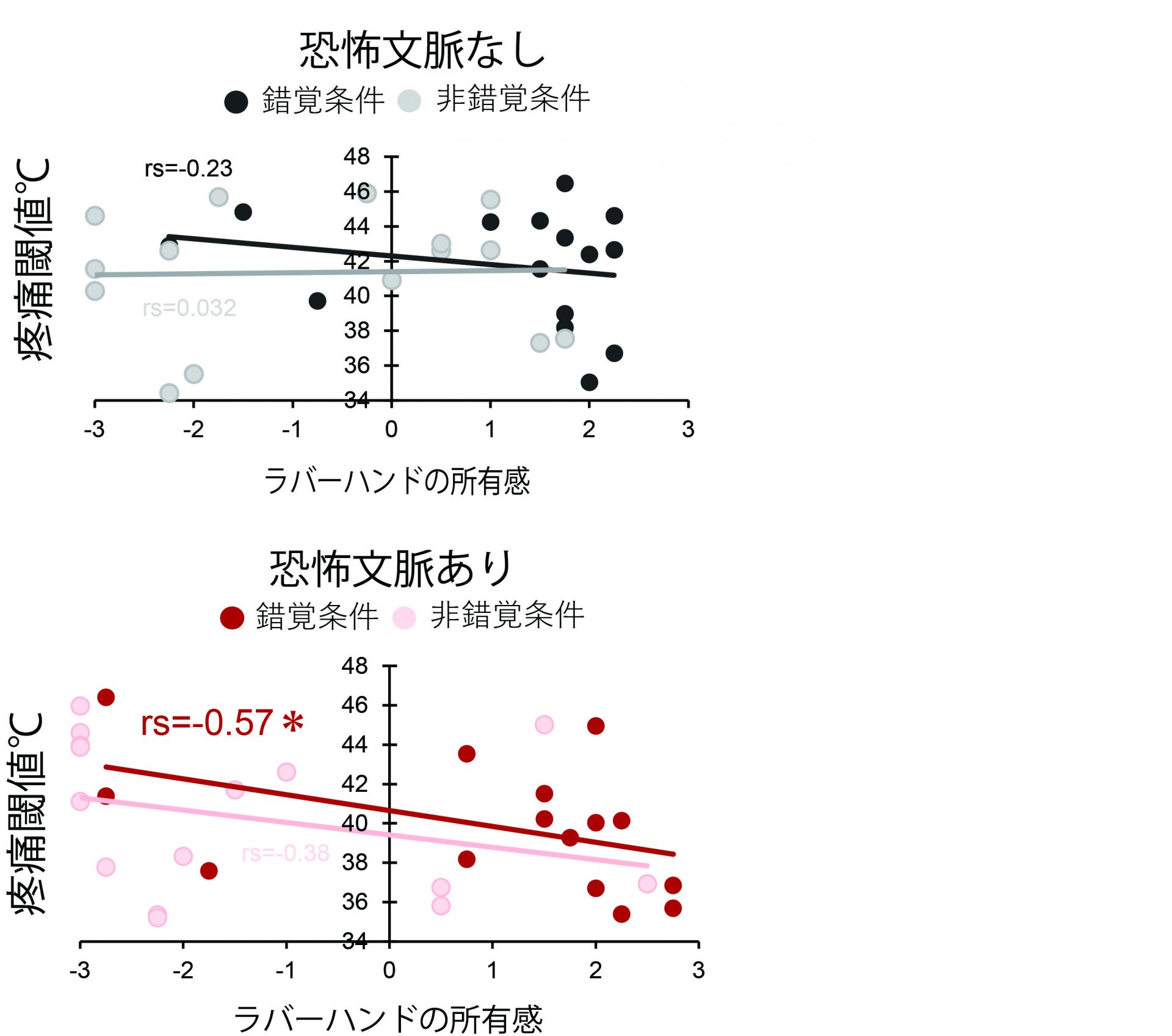

その結果, 「恐怖文脈あり」の錯覚条件では, 主観的な身体所有感を増加させ, その増加の程度が大きい参加者ほど, 痛みを感じやすくなることが明らかになりました(図3b).

図3. 主観的な身体所有感 (質問紙) の結果および疼痛閾値との相関関係

ラバーハンドの所有感と痛みの感じやすさについては, 「恐怖文脈あり」×錯覚条件のみ有意な負の相関関係を認めた. *p<0.05

本研究の臨床的意義および今後の展開

身体所有感と痛みに影響する要因の一つとして, 言語情報が関与することがわかりました. これは, 医療者による対象者への病態説明などの言語情報が, 身体所有感や痛みにも影響する可能性が示唆される知見と考えています. しかし, 慢性的な痛みを有する者と健常者では, ラバーハンド錯覚に対する反応が異なることが報告されています.そのため, 今回明らかになったことが臨床において, そのまま応用できる訳ではありませんので, 今後は, 健常者と筋骨格系疼痛を有する方の身体所有感の違いに関して検証していこうと考えています.

論文情報

Tomoya Tanaka, Kazuki Hayashida, Shu Morioka

Frontiers in Human Neuroscience, 2022

問い合わせ先

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

畿央大学大学院健康科学研究科

教授 森岡 周

Tel: 0745-54-1601

Fax: 0745-54-1600

E-mail: s.morioka@kio.ac.jp